- Депрессия по Фрейду

- Вы здесь

- 27 лаконичных цитат Зигмунда Фрейда, которые многое о нас расскажут

- Депрессия: причины возникновения с точки зрения психоанализа

- Корни депрессии

- Травма рождения

- Базальная тревога

- Подавленная агрессия

- Жесткое Супер-Эго

- Экономическая модель депрессии

- Онтогенез депрессии

- Нарциссическая депрессия

- Причины депрессии

- Формула депрессии

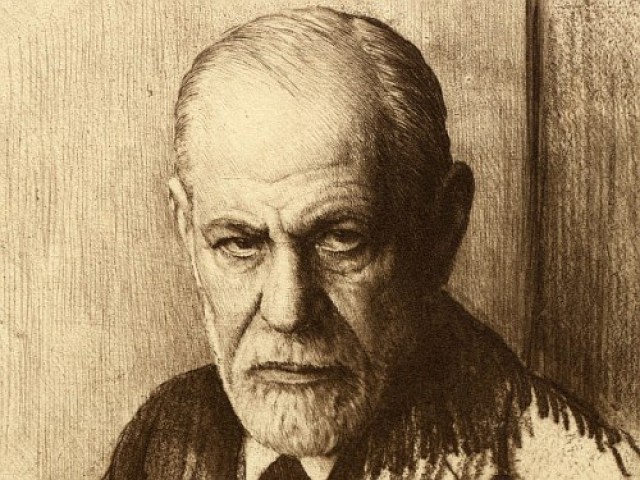

Депрессия по Фрейду

Вы здесь

Нет сомнений в том, как выглядит клиническая депрессия. Кроме того, многие из нас имели несчастье страдать от депрессивного состояния. Непреходящая печаль, сниженная энергетика, неспособность радоваться обычным удовольствиям и вегетативные нарушения (проблемы питания, сна и саморегуляции) являются очевидными. Фрейд был первым, кто сравнил и противопоставил депрессивные (“меланхолические”) состояния нормальному переживанию горя.

Он обнаружил важное различие между этими двумя состояниями: при обычных реакциях горя внешний мир переживается как уменьшившийся каким-либо важным образом (потеря значимой личности), в то время как при депрессивных состояниях то, что переживается как потерянное или разрушенное, является частью самого себя. Следовательно, в некотором смысле депрессия противоположна переживанию горя. Люди, которые проходят процесс переживания горя нормальным образом, не становятся депрессивными, даже при том условии, что они глубоко печалятся в течение некоторого периода времени после тяжелой утраты или потери.

Психолог отметит, что познавательные, эмоциональные, сенсорные процессы и воображение зачастую резко тормозятся при внезапной клинической депрессии. На серьезно нарушенном конце спектра находятся пациенты, которые безжалостно ненавидят себя и испытывают галлюцинации и которые до открытия антидепрессантов могли годами поглощать посвященные им усилия психотерапевтов и все еще некритически верить, что лучшим способом спасти мир является разрушение самого себя.

Фрейд последовательно разрабатывал идею, что важнейшим источником склонности к депрессии является переживание преждевременной потери. В соответствии с классической теорией психоанализа, предполагающей, что люди становятся фиксированными на той инфантильной стадии, в течение которой они были избалованы или подвергались лишениям, депрессивные индивиды рассматривалась как люди, пережившие слишком раннее или внезапное отнятие от груди или другую раннюю фрустрацию, которая превзошла их способности к адаптации. На это представление оказали влияние “оральные” качества людей с депрессивным характером; было замечено, что депрессивные люди часто являются полными людьми, они обычно любят есть, пить, курить, говорить, целоваться и получать другие оральные удовольствия. Они имеют тенденцию описывать свой эмоциональный опыт, используя аналогию с едой и голодом.

Фрейдом было замечено, что люди в депрессивном состоянии направляют большую часть своего недовольства не на другого, а на самого себя, ненавидя себя вне всякого соотнесения со своими реальными недостатками. Это явление описывалось как “садизм (агрессия) против самого себя” или как “направленный вовнутрь гнев. Последующим поколениям психологов пришлось объяснить, почему человек научился направлять гневные реакции на самого себя и зачем ему это нужно. Модель направленной вовнутрь агрессии согласуется с наблюдениями, что депрессивные люди редко спонтанно и бесконфликтно переживают чувство гнева. Вместо него они ощущают вину — всеобъемлющее ощущение виновности. Депрессивные люди мучительно осознают каждый совершенный ими «грех» – при том, что они игнорируют собственные добрые поступки, долго переживая каждое свое эгоистическое проявление.

Печаль – еще один из главных переживаний людей, переживающих депрессию. Зло и несправедливость причиняют им страдание. Печаль испытывающего клиническую депрессию человека настолько очевидна, что в общественном сознании – и, очевидно, сейчас уже и в профессиональном, – термины “печаль” и “депрессия” фактически стали синонимами. Как уже отмечалось, многие люди, свободные от очевидных симптомов депрессии, имеют депрессивную личность, а горе и депрессия (по крайней мере, в некоторой степени) являются взаимоисключающими состояниями. Поэтому использование психотерапевтами терминов “печаль” и “депрессия” в качестве синонимов неверно, хотя психологически здоровый, духовно развитый человек с депрессивным характером и может передать чувствительному слушателю намек на внутреннюю меланхолию.

Несмотря на то, что они настолько нарушены, что не могут функционировать нормально, депрессивные люди легко нравятся и даже вызывают восхищение. Так как они направляют свою ненависть и критицизм скорее вовнутрь, чем вовне, они обычно великодушны, чувствительны и терпеливы к недостаткам. Поскольку они разрешают все сомнения в пользу других и стремятся сохранять отношения любой ценой, эти пациенты оказываются настоящими ценителями психотерапии.

Источник

27 лаконичных цитат Зигмунда Фрейда, которые многое о нас расскажут

Воззрения Зигмунда Фрейда на природу человека отличались новаторством для своего времени. На протяжении всей жизни исследователя его идеи вызывали резонанс в научном сообществе, но интерес к теориям учёного не угасает по сей день.

В этих 27 кратких тезисах Фрейда много интересного о нас с вами:

- Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя – это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть – это вы сейчас.

- Мы входим в мир одинокими и одинокими покидаем его.

- Любящий многих – знает женщин, любящий одну – познаёт любовь.

- Ты не перестаешь искать силы и уверенность вовне, а искать следует в себе. Они там всегда и были.

- Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира.

- Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит.

- К занятому человеку редко ходят в гости бездельники — к кипящему горшку мухи не летят.

- Человек никогда ни от чего не отказывается, он просто одно удовольствие заменяет другим.

- Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя.

- Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри.

- Мы выбираем не случайно друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании.

- К несчастью, подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать. И они изнутри продолжают влиять на человека.

- В средние века сожгли бы меня, теперь жгут всего лишь мои книги.

- Иногда сигара — это просто сигара.

- Любовь и работа — вот краеугольные камни нашей человечности.

- Зависть разрушительна.

- Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и — глупость.

- Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации.

- Первым признаком глупости является полное отсутствие стыда.

- Мы не всегда свободны от ошибок, по поводу которых смеемся над другими.

- Нет ничего дороже, чем болезнь и ее игнорирование.

- Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить.

- Сексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса, всё остальное – дело вкуса.

- Сновидения – это королевская дорога в бессознательное.

- У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознаётся даже себе самому.

- Человеку свойственно превыше всего ценить и желать того, чего он достичь не может.

- Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами.

Источник

Депрессия: причины возникновения с точки зрения психоанализа

В 2002 г я начал работу над циклом статей Депрессия: взгляд со стороны. В 2009 г. я продолжил его следующим циклом статей, проливающих свет на причины возникновения депрессии, который я назвал Депрессия: взгляд изнутри.

В этой статье я провожу краткий обзор причин возникновения депрессии, описанных в этих циклах статей, дополнив объяснениями сути депрессии. Это результат моего многолетнего изучения литературы, связанной с темой депрессии, и психоаналитического лечения моих пациентов, страдавших депрессией, а также наблюдения за людьми, в том числе и за детьми, в повседневной жизни.

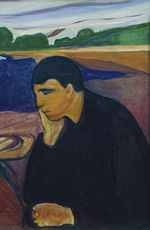

Корни депрессии

Эндрю Соломон, американский писатель, который сам не раз переживал тяжелую депрессию, дал краткое и очень символичное определение депрессии:

«Печаль, это депрессия, соразмерная обстоятельствам, депрессия – это печаль, несоразмерная им. Это страдание, похожее на траву перекати-поле, которая питается как бы одним воздухом и растет, хотя и оторвана от питательной почвы.»

(“Демон полуденный: Анатомия депрессии”)

Может ли депрессия питаться одним воздухом и расти? Где же корни депрессии? Чем питается депрессия? Разрабатывая концепцию бессознательного Зигмунд Фрейд пришел к выводу, что в бессознательном не существует времени – бессознательное безвременно. Все наши переживания, и, в том числе, детские переживания, начиная с момента рождения, аккумулируются в нашем бессознательном и влияют на нашу жизнь так, будто прошлое существует в настоящем.

Американский психоаналитик Рене Шпиц посвятил свою жизнь исследованию детских переживаний. Это один из первых психоаналитиков, который привлек внимание общественности к детским страданиям, на которые нередко не обращают внимания:

«Маленький ребенок не может объяснить, что испытывает, но это вовсе не означает, будто он не страдает. Наше безразличие, недостаток эмпатии и воображения приводят к невероятной жестокости по отношению к детям.»

(“Первый год жизни”)

Депрессия питается ужасом наших детских переживаний, начиная с момента рождения. То, что для ребенка ужасно – для взрослого может казаться беспричинными детскими слезами, на которые не следует обращать внимания. Так формируется «беспричинная» печаль, которую называют депрессией.

Травма рождения

Из комфортной и привычной внутриутробной среды, постоянной сытости, темноты и стабильной температуры младенец выталкивается в жизнь. В первом крике ребенка мы можем слышать весь ужас, с которым он сталкивается при рождении на свет. Это первое разочарование в жизни. Рождение на свет можно назвать экзистенциальным обманом.

Венгерский психоаналитик Шандор Ференци очень точно и лаконично описал связанную с этим задачу родителей:

«Необходимы необычайная любовь, нежность и забота, чтобы ребенок простил родителям свое, без его ведома, появление на свет.»

(“Нежданный ребенок и его стремление к смерти”)

Психика младенца формируется в виде «островков», благодаря ощущению счастья, которое доставляет ему мать, удовлетворяя его потребности (Вейкко Тэхкэ). Младенцу в течение первых месяцев развития требуется быстрый отклик матери на его потребности в молоке из ее груди, тепле ее тела, ее успокаивающем голосе, ее любящих глазах. В результате частого или длительного отсутствия матери или ее неучастливого отношения к младенцу не происходит непрерывное формирование психики ребенка (М. В. Ромашкевич). В худшем случае зарождающиеся «островки» психики не соединяются даже в единый «материк» – тогда ребенка во взрослом возрасте ждет психоз (шизофрения, МДП). Чаще дела обстоят лучше, психике удается консолидироваться, но в ней остается «дыра» – тогда формируется анаклитическая депрессия (Рене Шпиц).

Концепция анаклитической депрессии открывает новый взгляд на исследование природы депрессии – благодаря наблюдениям американского психоаналитика Рене Шпица в детских приютах стало понятно, что причиной детской депрессии является дефицит внимания, заботы и любви в раннем детском возрасте (эмоциональная депривация). Анаклитическая депрессия – это почва для любой депрессии в поздние периоды жизни.

Базальная тревога

Младенец рождается беспомощным, поэтому всем рожденным на свет характерно чувство беспомощности, это порождает тревогу перед окружающим миром, который кажется враждебным. Если мать не может быть всегда рядом, чтобы успокоить своего младенца – тогда мать не может обеспечить своему ребенку формирование чувства предсказуемости и, следовательно, защищенности – и тогда он испытывает хроническое чувство беспомощности. В результате окружающий мир воспринимается ребенком как ненадежный, непонятный, враждебный и страшный – так формируется базальное недоверие к миру. Это формирует, в свою очередь, соответствующие отношение ребенка и к себе самому, он кажется себе слабым и никчемным в этом недружелюбном мире – так формируется низкая самооценка. Непосредственным следствием всего этого является то, что психоаналитик Карен Хорни назвала базальной тревогой (от греческого basal – основной). Так тревога становится частью личности, и она окрашивает восприятие мира в самые мрачные тона, являясь тем ядром, вокруг которого формируется депрессия.

Если мать ребенка сама склонна к тревоге – это только усиливает тревогу ребенка, закрепляя ее базальный характер. Тревожная мать склонна излишне опекать ребенка, ограждать его от мира, который ей кажется опасным – соответственно, и у ее ребенка формируется страх перед жизнью.

В счастливых глазах матери ребенок видит, как мир прекрасен. Ребенок не сможет быть счастливым – если его мать несчастна. Не имея достаточного опыта счастливых отношений с матерью, ребенок не обретет базисного доверия к миру (Эрик Эриксон). Такой ребенок будет постоянно видеть только мрачные стороны жизни.

«В депрессии не думаешь, будто тебе надели серую вуаль, и ты смотришь на мир сквозь пелену тяжелого настроения. Ты думаешь, что с тебя сняли вуаль – вуаль счастья – и теперь ты видишь все в истинном свете.»

(Эндрю Соломон. “Демон полуденный: Анатомия депрессии”)

Маленький ребенок воспринимает мир через призму восприятия его матери. Ребенок не может увидеть радость жизни, если мать сама эту радость не видит – и он не сможет быть очарован жизнью, и будет ожидать от жизни только разочарования, что и является характерной чертой депрессии.

Депрессия – это неспособность переживать счастье.

Исследования психоаналитика Хайнца Кохута показали, что дети приписывают своим родителям всемогущество: родители для ребенка – это боги. Только восприятие родителей всемогущими может обеспечить ребенку уверенность в будущем. Но для этого родители должны оказаться способными поддерживать у маленького ребенка иллюзию его абсолютной защищенности, и для этого его родители сами должны чувствовать себя достаточно уверенно в своей жизни. Преждевременное и, особенно, резкое разочарование в родителях приводит к катастрофическому крушению идеалов, разочарованию в жизни, чувству уязвимости и бессилия, что вызывает нарциссическое нарушение личности и является причиной возникновения депрессии.

Подавленная агрессия

Воспитание ребенка неизбежно сопряжено с подавлением его желаний и, как следствие, обидами ребенка на своих родителей. Обида – это беспомощная злость.

Основной задачей воспитания является развитие личности ребенка, и для этого неизбежно приходится подавлять формирующуюся личность ребенка, потому что необходимо, чтобы развитие шло в определенном русле и определенных рамках. И, к сожалению, нет другого способа – можно лишь подбирать более мягкую тактику воспитания, в которой меньше кнута и больше пряников.

История развития ребенка – это история бунтов против своих родителей, которые в психологии называются кризисами развития. Основные из них: это конфликт рапрошман в 1.5 –2 года, кризис трех лет и подростковый кризис. Но наличие кризисов не говорит о том, что в другие периоды развитие ребенка идет гладко.

Тревожность матери и излишняя строгость отца формируют для ребенка целый конгломерат запретов, тем самым подавляя большинство его желаний и деформируя личность. Психоаналитик Рене Шпиц назвал такое поведение родителей психотоксическим.

Несмотря на то, что ребенок растет физически и развивается психически, он чувствует себя по-прежнему беспомощным перед властью родителей. Базальная тревога усиливается в значительной степени в результате конфликта между существующей зависимостью от родителей и бунтом против них. Если победу всегда одерживают родители, подавляя всю агрессию ребенка, эта агрессия вытесняется и преобразуется в его Супер-Эго.

Жесткое Супер-Эго

Супер-Эго – важная и необходимая составляющая психического аппарата человека, вместилище морали и источник чувства вины, благодаря которому формируется совесть. С недоразвитым Супер-Эго человек становится преступником, антисоциальной личностью, психопатом.

Родители для ребенка являются объектами любви и привязанности (либидозными объектами, как говорят в психоанализе) – их отношение очень значимо для ребенка. Ребенок очень рано начинает понимать запретительные жесты и интонации со стороны родителей, еще до распознания речи. Когда ребенку что-то запрещается, он фрустрируется – испытывает сильное эмоциональное переживание, связанное с запретом удовлетворения желания, к которому он стремился. Сильные эмоциональные переживания способствуют запечатлению в памяти – происходит фиксация на прерванном действии, которая называется эффектом Зейгарник. Как выразился психоаналитик Гарри Салливан, запрещающие жесты и интонации «отшелушиваются», инкорпорируются (поглощаются) и становятся частью мировосприятия ребенка, формируя раннее Супер-Эго. Теперь ребенок будет бояться делать то, что запрещали ему родители, даже если их нет рядом, потому что этот запрет существует уже в нем самом.

«Супер-Эго – репрезентация нашего отношения к родителям. Мы знали эти высшие существа, когда были маленькими детьми, мы ими восхищались и их боялись, а позднее восприняли их в себя.»

(Зигмунд Фрейд. “Я и Оно”)

Фрейд считал, что Супер-Эго формируется в результате распада Эдипова комплекса только к пяти годам. Наблюдения за детьми показывают, что ребенок приобретает понятие о том, что делать нельзя гораздо раньше. А к пяти годам у ребенка начинает формироваться мораль, потому что он уже способен понимать, что такое хорошо, и что такое плохо. Раннее Супер-Эго доморально, в нем есть только запрет нельзя без понимания почему. Маленький ребенок еще не способен к осознанию логики причинно-следственных связей, поэтому раннее Супер-Эго формируется путем механистической идентификации с агрессорами, которыми являются запрещающие родители ребенка.

Если ребенку с раннего возраста не позволяется выражать свою агрессию в ответ на запреты родителей, вся эта агрессия интроецируется в Супер-Эго, которое становится все сильнее и все жестче – так собственная агрессия ребенка направляется против него самого. Во взрослом возрасте это выражается в неуверенности в себе, в постоянном недовольстве собой, обвинении себя во всех проблемах, словом, в аутоагрессии, что и является основной характеристикой депрессии. Аутоагрессия также может выражаться в тяжелых болезнях, прежде всего раке, повышенном травматизме, в сознательном нанесении себе увечий и самоубийстве.

Чем раньше формируется Супер-Эго у ребенка, тем более примитивный и бескомпромиссный оно носит характер, превращаясь во внутреннего тирана. Чем больше запретов, тем больше фрустраций, тем более беспомощным чувствует себя ребенок перед лицом богов, которыми для него являются его родители – тем более ужасными кажутся эти боги, такими же, как представляли их люди на заре человечества, описав их в древних мифах жестокими, бессердечными и равнодушными к людям. Поэтому в психоанализе раннее Супер-Эго называют архаичным.

Архаичное Супер-Эго становится ядром зрелого Супер-Эго, и чем больше это ядро – тем более тираничным является Супер-Эго, тем более послушным оказывается ребенок, тем более несчастным он себя чувствует. Архаичное Супер-Эго, которое психоаналитики называют еще садистичным, является постоянным источником тревоги и чувства стыда, являясь причиной депрессии.

Полное подавление агрессии против родителей и сверстников делает ребенка послушным и уступчивым интровертом, совершенно беззащитным, неспособным отстаивать свои права.

Депрессия – это подавленный гнев в связи с ощущением полной беспомощности.

Экономическая модель депрессии

Под экономикой в психоанализе подразумевается описание движений жизненной энергии внутри психики человека. Фрейд назвал такую энергию либидо, приписав ей сексуальный характер. В современном психоанализе под либидо чаще понимают психическую энергию в широком смысле, так, как определил либидо Юнг.

Ид продуцирует импульсы (драйвы), из которых формируются желания. Ид является источником жизненной энергии. Задача Супер-Эго состоит в контроле Эго, чтобы не позволить ему следовать импульсам Ид, противоречащим его запретам. Архаичное Супер-Эго, примитивное по своей сути, потому что было сформировано в первые годы развития психики, придает этим запретам абсолютный характер. В результате этого Эго оказывается почти полностью лишенным энергии, исходящей из Ид, а само Ид – переполненным. Эго оказывается «обескровленным», человек чувствует бессилие, апатию, безразличие к жизни, потому что все желания подавлены – наступает депрессия.

Переполненность Ид, (запруженность, как выражался Фрейд) приводит к постоянному смутному чувству ожидания неминуемой катастрофы, взрыва. А Эго, лишенное энергии, оказывается парализованным. Вследствие подавления желаний парализуются чувства. Без стремления к реализации желаний парализуется воля. С парализацией воли затормаживается интеллект. Подавление (паралич) чувств, воли и интеллекта и составляет синдром депрессии.

Анализ пациентов, страдающих депрессией, показывает, что за видимым отсутствием чувств, пустотой, как часто говорят страдающие депрессией, – всегда лежит «бурный океан» подавленных желаний, ненависти и потребности в любви. Анализ этих чувств и является задачей психоанализа при лечении депрессии.

Онтогенез депрессии

В детстве депрессия не проявляется специфическим образом, так, чтобы ее можно было диагностировать.

В грудном возрасте клиническая картина детской депрессии, которую называют анаклитической, в основном состоит в том, что ребенок имеет плохой аппетит и сон, а его, астеничность и апатичность могут выглядеть как последствия плохого физического состояния, вызванного болезнью, всегда сопровождающей развитие детской депрессии.

В младшем возрасте депрессивный ребенок менее активен, чем другие дети, не так требователен к своим родителям и более послушен, что, как правило, вполне устраивает его родителей, и они даже не догадываются, что за «удобством» их ребенка стоит отсутствие его жизнерадостности – специфическая черта депрессии.

Из-за психической подавленности, неуверенности в себе и, как правило, отставания в физическом развитии, такой ребенок проигрывает в конкуренции своим сверстникам, ему приходится постоянно уступать, например, отдавать любимую игрушку более сильному и смелому партнеру по игре. Он и так подавлен, а проигранные баталии в детском саду только способствуют формированию его представления о мире, как опасном и непригодном для жизни месте. Такой взгляд на жизнь заставляет быстрее взрослеть, оставляя детскую беззаботность раньше срока.

Преждевременно повзрослевшие дети – это депрессивные дети. Они оказываются способны подмечать трагизм и фатализм жизни, потому что на них нет «розовых очков» беззаботного детства. Вот пример такого философского изречения ребенка пяти лет: Всему на свете приходит конец. Озадаченность ребенком экзистенциальными проблемами, свойственная старикам, является следствием депрессивного восприятия мира (впрочем, как и зрелый экзистенциализм, ведь достаточно счастливый человек просто не задумывается о бренности бытия до самой старости).

В подростковом возрасте такой ребенок неизбежно попадает в ситуации, которые ему кажутся безвыходными. Обычно это бывает связано с невыносимой душевной болью в результате очередного унижения, очередного проигранного конфликта со сверстниками или родителями. Часто причиной бывает несчастная любовь, и часто – травля одноклассников, но могут быть и другие причины, которые могут казаться незначительными с точки зрения стороннего наблюдателя, потому что основной причиной является несчастная любовь в адрес родителей и травля самого себя.

Во взрослом возрасте такой человек, не имеющий достаточного опыта побед и склонный реагировать на поражения стыдом, будет заранее капитулировать, обреченно понимая, что он недостоин успешной конкуренции. Все это только усилит мрачный взгляд на жизнь и сформирует развернутую клиническую картину депрессии, которая может проявиться только к 20-30, а то и только к 40 годам. Поводом для этого может послужить незначительное травматическое переживание, так сказать, последняя капля, переполнившая чашу терпения, хотя для поверхностного взгляда такой человек может выглядеть даже успешным. Чем позже дебютирует депрессия – тем более благоприятен прогноз ее лечения. Чем раньше проявляется депрессия в развернутой форме – тем короче история относительно благоприятного периода развития, тем меньше накоплено позитивного опыта, на который можно «опереться» в процессе выздоровления от депрессии (ведь нельзя себя вытащить из болота за волосы, как барон Мюнхгаузен).

Многие пациенты, которые приходят к психоаналитику для лечения депрессии, считают свое детство, если уж не счастливым, то, по крайней мере, нормальным, среднестатистическим: в их детстве не было явной жестокости со стороны родителей, и они получали соответствующий уход и заботу. Только в процессе анализа постепенно обнаруживается, что, хотя детство и было внешне нормальным, очень много чего не хватало, и было так много уступок и капитуляций в конфликтах, скопилось так много обид, ненависти и боли. Депрессия не обязательно является следствием явного травмирования ребенка. Напротив, жестокое обращение с ребенком может порождать у него оправданный и, потому, осознанный гнев, и в какой-то степени защитить от аутоагрессии. А вот малодушное благодушие родителей может лишить ребенка способности выражать в их адрес злость. Вероятно, именно это имел в виду Фрейд, когда писал, что излишняя мягкость родителей может порождать чрезмерно жесткое Супер-Эго, потому что ребенок не может на них злиться. И даже если психические травмы были, основной причиной депрессии, все же, является дефицит: нехватка внимания и любви со стороны родителей – их близорукость и недостаток эмпатии.

Нарциссическая депрессия

Существуют истории развития депрессии, когда у ребенка в детстве не было видимых признаков формирующейся депрессии, описанных выше, напротив, такой ребенок был активен и мотивирован на успех, охотно вступал в конкурентную борьбу и часто побеждал.

Родители для ребенка – боги. Некоторые родители дают своему ребенку установку, что он может заслужить любовь, только если будет демонстрировать свои достижения, только если он будет достоин восхищения. Такие дети нередко достигают фантастических успехов, чтобы заслужить любовь своих родителей. Трагедия такого ребенка заключается в том, что несмотря на все свои достижения, он не получает любовь, потому что родитель, обещавший любовь, не умеет любить.

Срыв, который может наступить только в середине жизни, является свидетельством того, что такой человек всю свою жизнь жил на пределе своих возможностей, что он был колоссом на глиняных ногах.

Наступившая вслед за срывом нарциссическая депрессия характеризуется чувством полного поражения, краха всей жизни и чувством собственной никчемности. Чаще всего, такой человек уже не может самостоятельно оправиться от потрясения и дальнейшие попытки продолжать стремиться к достижениям оказываются безрезультатными. Это нередко сопровождается ощущением, что внутри тебя что-то сломалось, или что ты смертельно устал. Такая депрессия может привести к самоубийству, сознательному или, чаще, невольному, или, как компромисс, к тяжелой болезни, которая окажется индульгенцией.

Только в результате своего анализа пациент с такой историей начинает понимать как тяжело, на самом деле, ему все давалось в детстве, и как не хватало любви родителей, их принятия и сопереживания. Анализ не «делает» из таких пациентов «обычных» людей, довольствующихся тем, что имеют – потому что стремление к достижениям уже стало ядром их личности. Разобравшись в своих чувствах, и, получая поддержку от психоаналитика, они, продолжат свое восхождение к успеху, основываясь теперь на более реалистичных оценках своих возможностей.

Если родители (или лица их замещающие) значительно и разумно вкладываются в творческое развитие ребенка, приучают его к трудолюбию и упорству лично или дают хорошее образование, нанимают талантливых репетиторов (или эту функцию выполняют родственники), формируя у ребенка способность получать удовольствие от творчества и радость от достижений – то во взрослом возрасте таким людям, благодаря базе, полученной в детстве, удается преодолеть все срывы, и они продолжают двигаться к успеху, становясь выдающимися людьми, и им рукоплещет весь мир – и внимание публики кажется для них жизненно необходимым. Но, нередко, как это ни парадоксально, именно успех делает их жизнь бессмысленной. Хотя им и рукоплещет весь мир – это не может заменить любви матери и восхищения отца, недополученных в детстве, ведь именно этот дефицит стимулировал их к достижениям. И они чувствуют, что все, чего они достигли – бессмысленно.

«И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, всё – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!»

Библия. Книга Екклесиаста [2:11]

Нарциссическая депрессия не всегда выражается в развернутой клинической картине, как у царя Соломона (Екклесиаста), а чаще проявляется трагической смертью.

Кто кончил жизнь трагически, – тот истинный поэт!

А если в точный срок – так в полной мере!

На цифре 26 один шагнул под пистолет,

Другой же – в петлю слазил в «Англетере».

Владимир Высоцкий в этом куплете своей песни говорит о Лермонтове, который был отчаянным храбрецом и дуэлянтом, что делает очевидным его бессознательное стремление покончить с собой, особенно, учитывая образ героя его времени, страдающего нарциссической депрессией; и о Есенине, одиноком и разочарованным в жизни, который повесился в номере гостиницы «Англетер», написав перед смертью:

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

Высоцкий в этой песне продолжает мартиролог великих поэтов, закончивших жизнь трагически. Сам Высоцкий, злоупотребляя алкоголем и морфием, пережил клиническую смерть в 41 год, но это его не остановило в бессознательном стремлении покончить собой, и он умер через год от инфаркта сердца в зените своей славы.

Нарциссическая установка на достижения не всегда бывает следствием стимуляции родителями своего ребенка к достижениям. Нередко в результате эмоциональной пустоты и тревоги со стороны родителей «само собой» рождается страстное стремление к грандиозным достижениям, за которым лежит бессознательная идея заслужить восхищение со стороны родителей, сделать их счастливыми и любящими («оживить» своих «мертвых» родителей). Это стремление рождается из пустоты подобно тому, как одинокий Бог создал мир из ничего. Такой ребенок оказывается вынужденным чувствовать себя богом, чтобы выжить в этой пустоте. Чаще всего такой вариант развития ребенка оказывается самым трагичным, потому что его родители не способны вложиться в своего ребенка не только эмоционально, но и интеллектуально, и материально. И такой ребенок не становится богом, пустота остается пустотой, а его жизнь превращается в мыльный пузырь. Но, взрослея, он, как правило, отчаянно продолжает «цепляться» за иллюзию собственной грандиозности в своих фантазиях. Именно это мешает двигаться ему вперед, потому что, не имея соответствующего образования и опыта настойчивого труда, он избегает действовать, чтобы избежать провала. И для него казаться, оказывается лучше, чем быть – такая констелляция формирует самый тяжелый синдром нарциссизма.

В общем случае, любая депрессия всегда несет в себе нарциссический радикал самоуничижения и фатализма, тщетности всех стремлений: все начинает казаться суетой сует, – всё суета!

Причины депрессии

Депрессия не обязательно уходит своими корнями в младенчество, но ее зарождение всегда связано с первыми 10 годами жизни, когда формируется личностный стержень и оптимистический взгляд на жизнь. Для этого нужна адекватная поддержка со стороны родителей в нелегком процессе развития ребенка, проявление терпимости и уважения к только начавшей формироваться личности ребенка, к его желаниям и потребностям – словом, все то, что мы называем любовью. Депрессия возникает в результате дефицита такой поддержки на фоне естественных для ребенка тревоги и чувства беспомощности.

Отдельно следует выделить среди причин возникновения депрессии депрессию или даже только депрессивный склад личности матери, что лишает ребенка необходимого позитивного опыта переживания счастья вместе с матерью. Такой эмоциональный дефицит не закладывает необходимую основу для формирования оптимизма, не дает возможность переживать стресс без чувства беспомощности и обреченности – т.е. депрессии. В процессе развития происходит идентификация ребенка с матерью, и, соответственно, с ее депрессивным восприятием мира. И, в конце концов, препятствием быть счастливым для ребенка депрессивной матери оказывается его чувство вины перед матерью, которая постоянно страдает.

Депрессия всегда возникает на месте дефицита, в результате которого в психике остается «дыра»: когда родители недодали внимания, не проявили терпимость, не поддержали, не смогли, потому что самим было тяжело, не хватало сил любить, да и не умели любить, потому что их родители не умели любить.

Если маленькому ребенку позволить развить глубокие корни, которые будут питаться жизненной силой и любовью родителей, он сможет переживать значительные психические травмы в более старшем возрасте без того, чтобы быть серьезно травмированным: Нельзя убить глубокие корни, срезав несколько ветвей (Томас Вулф). Причина депрессии в недостатке корней.

Депрессия растет и развивается в результате аутоагрессии: это не обязательно должно быть выражено в склонности во всем обвинять только себя или испытывать в свой адрес ненависть. В случае депрессии аутоагрессия выражается, прежде всего, в неспособности быть в контакте со своим гневом, часто даже не способностью чувствовать свой гнев. Символом депрессии является уроборос – дракон, кусающий себя за хвост.

Формула депрессии

БЕСПОМОЩНОСТЬ + ТРЕВОГА + АУТОАГРЕССИЯ = ДЕПРЕССИЯ

Депрессия – это подавленный гнев, направленный против себя самого, который возник в результате хронического ощущения беспомощности.

на тему отношений между матерью и ребенком читайте также:

Источник