Врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор

Голубев

Среди широкого круга расстройств, проявляющихся хронической болью, синдром жжения полости рта без преувеличения можно назвать самым неоднозначным в понимании сути патологического процесса и наиболее сложным в терапии. Такая ситуация не в последнюю очередь связана с психическими нарушениями, являющимися неотъемлемой составляющей клинических проявлений данной патологии [5, 11, 27, 44].

Освещению психоэмоциональных нарушений и личностных характеристик больных с синдромом жжения полости рта посвящена обширная литература. Уровень исследований колеблется от отдельных наблюдений и контролируемых сравнений до крупномасштабных изысканий. Несмотря на различные методологические подходы, все исследователи сообщают о высокой распространенности психических расстройств у больных с синдромом жжения полости рта. При этом выраженность психических изменений имеет широкий диапазон и колеблются от незначительных психических нарушений до выраженных [10, 13, 17, 30].

В ходе психодиагностических исследований у 85,1 % пациентов с синдромом жжения полости рта выявлен высокий уровень личностной тревожности, у 36,2 % отмечено существенное повышение уровня нейротизма, а 12,7 % пациентов характеризовались наличием выраженной депрессии [4]. В ходе клинических исследований серьезные сдвиги в эмоциональной сфере отмечены у 95 % больных с синдромом жжения полости рта, преимущественно в виде тревожности и депрессии [10, 12].

Изучение личностных особенностей больных с синдромом жжения полости рта позволило выделить неврастенический, ипохондрический, паранойяльный, меланхолический, эйфорический, обсессивно-фобический, апатический, анозогностический и эргопатический типы отношения к своему страданию. Неврастенический тип личности обнаруживается у 62 % пациентов с синдромом жжения полости рта, а ипохондрический у 8%. [43]. Для 7 % пациентов характерен паранойяльный тип отношения к болезни, крайняя подозрительность к ортопедическим аппаратам. У 14 % больных установлен меланхолический тип отношения к болезни. Эйфорический, обсессивно-фобический, апатический, анозогностический, эргопатический типы встречались гораздо реже. Гармонический тип отношения к своему заболеванию не встретился ни у одного больного.

В процессе изучения особенностей реагирования больных с синдромом жжения полости рта на свое страдание удалось установить, что основной причиной психоэмоционального напряжения является ожидание боли. Полученные результаты позволяют думать, что при синдроме жжения полости рта в поведении больного появляются настороженность и мнительность, а подчас и недоверие к лечащему врачу [47].

Практически у всех больных с синдромом жжения полости рта обнаруживаются астенические нарушения, проявляющиеся в слабости, повышенной утомляемости, ранимости, обидчивости, плохом сне, снижении внимания и памяти [34]. Астеническая симптоматика оказывается благоприятным фоном для всевозможных психопатологических построений, выраженность которых, прежде всего, определяется личностными особенностями больных, возрастом, полом, характером дополнительных травмирующих факторов. [3, 7,10]. К достаточно стойкому и в каждом конкретном случае в разной степени выраженному астеническому фону постепенно присоединяется другая психопатологическая симптоматика [15, 27].

Нередко на фоне астении постепенно возникают сенестопатические (т.е. тягостные, неопределенные, нередко мигрирующие болезненные ощущения, часто причудливого характера) ощущения типа натяжения, саднения, расширения, зуда, щекотания и др. в слизистой оболочке щек, десен, языка, либо появлялись парестетические ощущения типа онемения, покалывания, жжения, ползания мурашек [12, 25]. В ряде случаев на фоне астенических нарушений развиваются ипохондрические мысли о возможном наличии тяжелого страдания с одновременными сомнениями в этом. Существует мнение, что ипохондрические расстройства при синдроме жжения полости рта составляют наиболее высокий показатель — 19,8% [33]. В моменты усиления опасений больные пессимистически оценивают свое будущее, при улучшении состояния критически относятся к своим переживаниям. Обычно навязчивые опасения включают наличия онкологического заболевания в зубочелюстной области или в языке. Больные недоверчиво относились к заключению стоматолога, читают специальную литературу обследуются у врачей других специальностей [1, 22, 29].

Rojo L. и соавт. (1994) провели психологическое обследование больных с синдромом жжения полости рта, позволившее обнаружить тревогу, депрессию, обсессивно-фобические переживания и враждебность. Установлено, что частота депрессивных, тревожных и ипохондрических переживаний у больных с синдромом жжения полости рта значительно выше, чем в общей популяции [23, 45]. В ряде исследований показана связь между депрессивными переживаниями и клиническими симптомами жжения полости рта [20, 49, 50]. В свою очередь, длительно существующее, имеющее склонность к рецидивированию или неправильно леченное, патологическое состояние нередко провоцирует развитие эмоциональных расстройств [6]. Murty G.E., Fawcett В J. (1990) выявили связь между депрессивными, субъективными и клиническими симптомами жжения полости рта. Было установлено, что депрессивные признаки при жжения полости рта составили наиболее высокий показатель – 22 %, в то время, как субъективные и клинические симптомы этой патологии – 12,0 % и 4,9 % соответственно.

При исследовании центральных механизмов синдрома жжения полости рта с использованием новых нейрофизиологических методик Н.В. Гришина (1999) установила корреляцию обнаруженных изменений с психологическими особенностями больных. Полученные данные свидетельствуют о высокой частоте депрессии, личностной тревоги и ипохондрии, сочетание выраженных степеней которых наблюдалось более чем у 50 % больных. В ряде работ [2, 14, 26, 37, 40] показано, что у женщин возникновению болей в области языка способствуют хроническая утомляемость, стрессовые ситуации, социальная дезадаптация. Отмечается, что многие больные с синдромом жжения полости рта страдают психастенией, являются лицами агрессивными беспокойными, гиперактивными. Подавление негативного аффекта нередко сопровождается генерализованным напряжением мышц, что сопровождается вегетативной и эндокринной мобилизацией организма, приводящей к невротическому снижению настроения [48]. Высказываются предположения, что в ряде случаев в основе депрессивного расстройства лежит именно скрытая агрессия, вызванная чувством обиды, вины, невозможностью активно проявить деспотический характер [36].

По мнению Eli А. и соавторов (1994) глоссалгия с депрессией чаще всего встречается у женщин среднего возраста. Castera M.l. (1990) подтвердил это положение, проведя специальное исследование психологического статуса женщин в возрасте от 40 до 70 лет. Demange и соавт. (1996) посвятили свое исследование связи синдрома жжения в ротовой полости с развитием депрессии в аспекте психоаналитического подхода. Сделано предположение, что данный синдром является лишь проявлением скрытой депрессии. Сопоставление психологических данных у больных глоссалгией и маниакально-депрессивным психозом позволило установить больший процент лиц с тревожным типом отношения среди больных с глоссалгией, чем среди больных с маниакально депрессивным психозом [13].

Bergdahl J. и соавт. (1994) сопоставили связь между резистентностью синдрома жжения полости рта и личностным профилем больных. Результаты исследования показали, что у больных с «синдромом резистентного жжения полости рта» гораздо ниже балльные оценки по шкале социализации, достоверно высокие оценки соматической тревожности, мышечной напряженности и психастении, чем в контрольной группе. Более того, у этих больных отмечается повышенная физическая утомляемость и чувствительность, излишнее внимание к своему здоровью. Miyaoka H и соавт. (1996) изучили психиатрический профиль 50 женщин, страдающих глоссодинией, с использованием шкалы экстраверсии в рамках известного опросника Айзенка. При психодиагностическом обследовании больных с синдромом жжения полости рта в сравнении с контрольной группой показатели были гораздо ниже по шкалам опросника Айзенка и выше по шкале алекситимии, из чего следует, что патопсихология у больных стомалгией скорее ассоциируется с чертами профиля личности, чем с невротическими или депрессивными симптомами, что согласуется с другими результатами [35].

Исследованиями Rojo L. и соавт. (1993), Bergdahl и соавт. (1995) установлено, что пациенты со стомалгией имеют гораздо более низкие показатели по шкале социализации, более высокие — по шкале соматической тревоги и по психастеническим шкалам. По данным этих авторов, до 95% больных стомалгией жалуются на тревогу и испытывают депрессивные переживания. При этом выраженность депрессии (показатель тяжести симптомов) у них значительно выше, чем в выборке больных с соматической патологией, но ниже, чем у больных с психическими заболеваниями. Такая же корреляция прослеживается и по уровню тревоги [42].

Выявлены определенные качества личности, свойственные больным с синдромом жжения полости рта [5, 41]. Предполагается, что происхождение и течение синдрома жжения полости рта во многом зависит от личностной структуры больного человека, степени его активности, самооценки, уровня притязаний, особенностей эмоционального реагирования. Больные с синдромом жжения полости рта предъявляют большое количество жалоб, фиксированы на вопросах своего здоровья, тщательно анализируют свои ощущения и своеобразно их трактуют, пытаются понять причину своего заболевания, консультируются у врачей различных специальностей [38].

При депрессивно-ипохондрическом синдроме, формированию которого способствовали не только характерологические и личностные особенности, но и длительность заболевания, отсутствие эффекта от проводимой терапии, в психическом статусе больных с синдромом жжения полости рта обращает на себя внимание пониженное, тоскливое настроение, тревожное выражение лица, замедленность движений. Пациенты постепенно теряют веру в выздоровление, замыкаются в себе. Интересы их все больше ограничиваются, уменьшается количество друзей и знакомых. Больные пессимистически оценивают свое будущее, заявляют, что они в тягость своим родным и близким, признаются, что временами у них возникают суицидальные мысли [51]. А при сопоставлении динамики психопатологической симптоматики с динамикой соматических расстройств прослеживается отчетливая зависимость степени выраженности психических проявлений от тяжести синдрома жжения полости рта [14, 18, 21, 46].

Из всех фобических переживаний чаще всего наблюдается канцерофобия. Она особенно выражена в тех случаях, когда у близких родственников или знакомых развивалась онкологическая патология. Пациенты постоянно анализируют свои ощущения, подолгу рассматривают свой язык в зеркале. Свои ощущения больные описывают как чувство обложенности и отечности языка, тяжести в языке (язык «устает»), одеревенелости, чувство языка как инородного тела, впечатление давления в глотке, отечности мягких тканей полости рта и лица, инородного тела в глотке и пищеводе. Изредка отмечался феномен оральной псевдомиастении (затрудненность речи), который в сочетании с чувством тяжести и утомляемостью языка при разговоре вынуждал больных менять профессию [8, 9, 32].

Отмечается, что канцерофобические и другие обсессивно-фобические расстройства у больных с синдромом жжения полости рта могут довольно быстро дезактуализироваться, подвергаться редукции [39]. Этому во многом способствует относительно благоприятное течение основного заболевания (глоссалгии), рациональная психотерапия и удовлетворительное соматическое состояние в течение ряда лет [19]. В противном случае, сочетание парестезии в тканях полости рта, глотки и пищевода с явлениями сенестопатии приводит к личностным изменениям [31].

У незначительной части больных с синдромом жжения полости рта зафиксирован психопатоподобный синдром с сутяжными тенденциями. Преморбидно, как правило, это были психопатические или акцентуированные личности. Они постоянно конфликтовали с медицинскими работниками, которые, по их мнению, «не понимали их состояния», высказывали недовольство лечением и квалификацией стоматологов, нередко оскорбляли их, писали необоснованные жалобы в вышестоящие медицинские учреждения. В психическом статусе этих больных обращает на себя внимание недоверчивость, подозрительность, склонность к образованию сверхценных идей и паранойяльных построений [4, 24].

Таким образом, клиническая картина синдрома жжения полости рта включает в себя большое количество психоэмоциональных нарушений разной степени выраженности, находящихся в различных взаимосвязях с другими симптомами жжения полости рта. Дальнейшее исследование психосоматических взаимовлияний при синдроме жжения полости рта поможет лучше понять суть данного страдания и эффективнее помочь больным.

Источник

Глоссалгия — симптомы и лечение

Что такое глоссалгия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Лобова А. В., стоматолога-имплантолога со стажем в 5 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Глоссалгия (синдром жжения языка, глоссодиния) — это заболевание ротовой полости, которое характеризуется болевыми и неприятными ощущениями в области языка при отсутствии каких-либо поражений и воспалений [1] [9] . Частота глоссалгии среди патологий орофациальной области (заболеваний рта, зубов и челюсти) составляет от 1-2 % [12] .

На данный момент можно выделить три теории, которые могут объяснить развитие данного заболевания:

1. Мультифакториальная — воздействие одного и более патологических генов и факторов внешней среды. В эту теорию включены местные факторы, которые воздействуют непосредственно на область языка. Сюда можно отнести:

- физическое и механическое воздействие на язык (частое прикусывание языка, употребление горячей и чрезмерно острой пищи);

- бактериальные, вирусные агенты и грибы (такие как Candida albicans, вирус герпеса);

- несостоятельные ортопедические и терапевтические конструкции (острые края пломб, неплотное прилегание коронок к зубам);

- нарушение жевательной функции вследствие травм или дисфункции ВНЧС.

К общим факторам относятся:

- гипо- и авитаминозы, дефицит макро- и микроэлементов (витамины группы В, железо);

- эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет, гипо- и гипертиреоз, менопауза и т.д.;

- уменьшение количества слюнной жидкости;

- приём антигистаминных, химиотерапевтических, антипсихотических и других лекарственных препаратов;

- патология системы пищеварения (гастрит, язвенная болезнь желудка);

- заболевание нервной системы — нейропатия и невралгия;

- иммунные расстройства, которые связаны с аутоиммунной патологией (красная волчанка), а также иммунодефицитными состояниями (ВИЧ-инфекция).

2. Психогенная — данное заболевание чаще всего возникает на фоне выраженного стресса, тревожных, депрессивных, астено-невротических, ипохондрических состояний и нарушений сна.

3. Идиопатическая — в данном случае глоссалгия рассматривается как самостоятельное заболевание, не связанное с какими-либо нарушениями в других системах организма [5] [6] .

Симптомы глоссалгии

Жалобы, которые предъявляют пациенты, разнообразны. В то же время они достаточно точно позволяют поставить диагноз. При глоссалгиях пациенты, как правило, жалуются на чувство жжения, пощипывания и покалывания в области языка.

Неприятные ощущения могут возникать как периодическое явление, так и иметь постоянный характер. В некоторых случаях неприятные ощущения пациенты сравнивают с ощущениями, как от приёма острой пищи. Из-за этого часть больных отмечает невозможность долгих разговоров, так как развивается повышенная утомляемость.

Большое количество пациентов предъявляют жалобы на чрезмерную сухость в полости рта и небольшое количество слюны.

Во время стрессовых ситуаций, различного рода волнений, а также при сильной утомляемости симптомы глоссалгии прогрессируют. Жжение и болевые ощущения усиливаются, а следовательно психологическое состояние таких больных ухудшается. Они становятся очень раздражительными и плаксивыми. Во время приёма пищи пациенты чувствуют облегчение, неприятные ощущения пропадают или становятся менее выраженными.

Ощущения жжения и покалывания наиболее выражены на боковых поверхностях и на кончике языка, в редких случаях глоссалгии появляются на спинке и корне языка. Болезненность имеет разлитой характер. Если отсутствует лечение, то симптомы глоссалгии могут исчезать, а потом появляться, но уже в другой области языка. Также у этого заболевания есть тенденция к полному самостоятельному исчезновению.

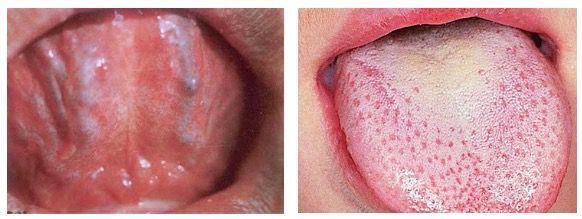

Каких-либо видимых изменений слизистой оболочки языка, а также полости рта при глоссалгии не наблюдается. У некоторых пациентов можно отметить небольшую отёчность языка в связи с увеличением некоторых сосочков, а также налёт, как правило, белого цвета, иногда жёлтого, который возникает из-за недостаточного выделения слюны. В пожилом возрасте могут отмечаться варикозные расширения вен языка, что проявляется незначительным увеличением языка и его синюшностью.

Как правило, неврологический статус таких пациентов нарушен. Могут присутствовать признаки депрессии, апатии и усталости. В противовес этому пациенты могут быть чрезмерно активны, возбуждены, встревожены и очень мнительны.

Большая часть таких пациентов страдают нозофобией — тревожным фобическим расстройством, проявляющимся иррациональным страхом развития угрожающих жизни заболеваний. Во время беседы становится явным, что помимо глоссалгий у пациента присутствуют другие невротические состояния — нарушения сна, быстрая утомляемость, нарушения стула [4] [6] [8] .

Патогенез глоссалгии

Основным механизмом при возникновении глоссалгии считают психоэмоциональные расстройства, а также манипуляции врача в ротовой полости.

Главная роль в патогенезе глоссалгии отводится нарушениям в центральной и периферической нервной системе, а также в системе микроциркуляции. Разнообразие проявлений заболевания объясняется анатомо-физиологическими особенностями челюстно-лицевой области и богатством иннервации («пронизывания» нервными клетками) лица и тканей полости рта.

Роль нарушений высшей нервной деятельности, изменений кровоснабжения и гормонального фона в развитии глоссалгии продолжают изучать. Учёные пытаются найти взаимосвязь между клиническими проявлениями заболевания, изменениями микрофлоры полости рта, а также состоянием других систем организма.

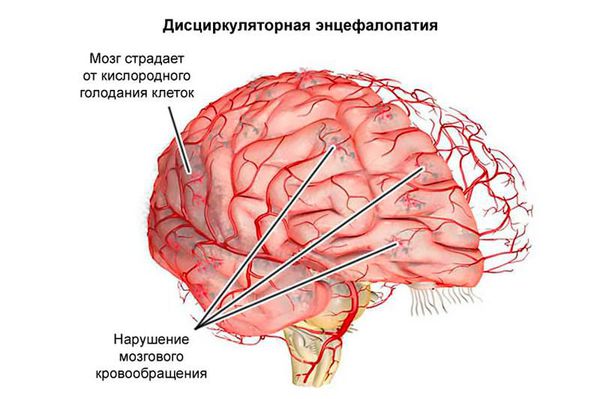

В исследованиях была подтверждена психосоматическая природа заболевания [12] . Основными клиническими проявлениями являются тревога, депрессия, ипохондрия. Повышенная тревожность и депрессия связаны с нарушением сопряжённой деятельности активирующих систем мозга, которое возникает в результате обширного органического поражения головного мозга.

Самыми распространёнными неврологическими заболеваниями, сопутствующими глоссалгии, являются дисциркуляторная энцефалопатия (заболевание головного мозга с нарушением кровообращения) и полинейропатия (поражение большого количества периферических нервов).

При анализе показателей иммуноцитокинового статуса больных с глоссалгией выявлено наличие гипоиммунного состояния, которое обусловлено стрессом нервной и эндокринной системы [5] [6] [9] .

Классификация и стадии развития глоссалгии

Классификация глоссалгии по месту возникновения болевых ощущений:

- лингвальные (расстройства чувствительности возникают в области передних 2/3 языка);

- максиллярные (ощущения возникают в районе второй ветви тройничного нерва);

- глоссофарингеальные (возникают в области иннервации языкоглоточного и блуждающего нервов, а затем переходят на другие части языка);

- мандибулярные (ощущения в районе иннервации нижнего альвеолярного нерва);

- окципитальные (первичные зоны парестезии в области затылка с нарушением чувствительности в полости рта);

- фронтальные (сенсорный феномен первично возникает в области лба, висков и глаз с нарушением чувствительности в полости рта) [2] .

Осложнения глоссалгии

Данное заболевание не представляет угрозы для жизни, но может заметно ухудшить её качество. Если при возникновении глоссалгии не приступить к её тщательному обследованию и лечению, болезнь может прогрессировать и стать хронической. При этом её проявления будут периодически то возникать, то затихать. Это может приводить к усугублению уже имеющегося невротического и депрессивного состояния. Тревожность, нервозность и нарушения сна будут прогрессировать без терапии. Пациентом в данном случае должен заниматься не только стоматолог, но и невролог и психиатр.

Заболеванию свойственно самопроизвольное исчезновение без какого-либо лечения. Но определить, проявит ли себя глоссалгия повторно в будущем, точно невозможно. Исход при правильном и грамотном лечении, как правило, благоприятный [3] .

Осложнения также могут иметь воспалительный характер — например, может развиться афтозный стоматит в связи с гипосаливацией (недостатком слюны), так как сухость во рту и увеличивает травмирующее воздействие физических факторов.

Диагностика глоссалгии

Основополагающим при постановке диагноза глоссалгии являются жалобы и сбор анамнеза пациента.

Жалобы больные предъявляют на неприятные ощущения в области языка, боль без какой-то точной локализации, жжение, покалывание, онемение и зуд. Локализоваться патологические ощущения могут на кончике языка, боковой поверхности, десне, иногда на твердом нёбе и глотке. Во время еды пациенты отмечают, что все неприятные ощущения уменьшаются либо происходит их полное исчезновение.

При сборе анамнеза выясняется, что неприятные ощущения беспокоят пациента в течение длительного времени. Для такого больного свойственна плаксивость, раздражительность, нозофобия и иногда истерия, постоянное внимание к языку и уточнение самых мелких деталей своего заболевания. В анамнезе, как правило, имеется расстройства нервной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта и печени (например, гастрит или гепатит), эндокринные нарушения (сахарный диабет), иммунологические проблемы, а также патологии в полости рта (кариес, пародонтит).

Физикальное обследование: при непосредственном осмотре слизистая оболочка полости рта и языка без каких-либо изменений, может быть недостаточно увлажнённой в связи с гипосаливацией. Возможно незначительное увеличение языка из-за отёка.

Дифференцировать глоссалгию необходимо со следующими заболеваниями:

- невралгия тройничного(неврит) и языкоглоточного нервов. При невралгиях характер болей острый, приступообразный, имеются “курковые зоны’’ (участки кожи или слизистой, прикосновение к которым вызывает сильную боль). Боли возникают при разговоре и приёме пищи, а при глоссалгии в таких ситуациях неприятные ощущения исчезают;

- травматическое поражение язычного нерва. Для острой или хронической травмы языка характерна боль и жжение в определённом месте, которая усугубляется при приёме пищи и разговоре. Во время осмотра полости рта всегда есть травмирующий фактор (острый край зуба или протеза), а также гиперемированный участок слизистой. Если убрать травмирующий агент, боль и неприятные ощущения полностью исчезают;

- кандидоз, для которого частыми жалобами являются сухость и жжение в полости рта. В анамнезе, как правило, отмечается приём антибиотиков и кортикостероидных препаратов. Это заболевание очень часто встречается у лиц пожилого возраста, которые носят съёмные пластмассовые протезы. Как правило, слизистая оболочка полости рта будет гиперемированной и сухой, язык обложен белым творожистым налётом. Бактериоскопия выявляет гриб Candida;

- аллергические реакции;

- артроз височно-нижнечелюстного сустава;

- глоссит ( воспаление языка) [6][11] .

Лечение глоссалгии

При лечении глоссалгии необходимо местное терапевтическое и общее воздействие. Терапия включает в себя приём медикаментозных препаратов и устранение травмирующих факторов.

К местному лечению относятся:

- полная санация полости рта;

- обучение пациента индивидуальной гигиене полости рта (правильная чистка зубов с применением специально подобранных средств) ;

- устранение местных травмирующих факторов (таких как зубной камень, острые края пломб и зубных протезов);

- лечебная блокада нервов (инъекции обезболивающих препаратов);

- местные аппликации со стоматологическими обезболивающими гелями ;

- применение кератопластических препаратов (например, масла шиповника), которые снимают воспаление и способствуют восстановлению слизистой оболочки;

- для нормализации слюноотделения используются препараты йода в таблетках;

- протезирование однородными металлами или бесцветной пластмассой, чтобы избежать гальванического эффекта.

К общему лечению относится:

- щадящая диета (исключение кислой, солёной, острой и жирной пищи) на период лечения и купирования всех симптомов;

- приведение в норму неврологического статуса пациента с использованием седативных препаратов, транквилизаторов, анксиолитиков, ноотропов;

- нормализация мозгового кровообращения ( назначение таких препаратов, как мексидол, циннаризин );

- приём витаминных комплексов;

- некоторым пациентам требуется беседа с психологом, когда самостоятельно или с помощью медикаментозной терапии не удаётся снять нервное напряжение [6][10] .

Прогноз. Профилактика

Прогноз для жизни при глоссалгии, как правило, благоприятный. При правильном лечении и адекватной индивидуальной гигиене полости рта заболевание исчезает достаточно быстро и обычно не появляется вновь. Однако если вовремя не провести полноценную терапию, заболевание может привести к ухудшению психоэмоционального состояния и усугубить имеющиеся проблемы в нервной системе [3] .

Рекомендации, выполнение которых поможет быстрее вылечить глоссалгию и не допустить её развития:

- Снизить количество острой и солёной пищи, исключить из рациона на время лечения копчёности. Соки и продукты, повышающие кислотность, также не рекомендуются.

- Если в полости рта имеются какие-либо несостоятельные конструкции, аномалии прикуса или зубы, нуждающиеся в лечении или удалении, необходимо немедленно приступить к устранению патологий.

- Важно использовать все средства по уходу за полостью рта, которые направлены на предупреждение и купирование стоматологических заболеваний: правильно подобранную зубную щётку (исключающую травмирующее воздействие на мягкие ткани полости рта), зубную пасту, подобранную стоматологом, бальзамы-ополаскиватели, содержащие лечебные вещества, скребок для языка для тщательного очищения налёта, ершики и зубные нити для полного удаления остатков пищи.

Источник