- Как холоднокровные животные выживают в морозы?

- Как холоднокровные животные адаптировались к морозу

- Черепахи

- Лесные лягушки

- Нематоды

- Суслики и хомяки не чувствуют холод, чтобы впадать в спячку

- ГЛАВА 10 Тепло, холод и комфорт

- Читайте также

- Глава I

- Глава 3

- Глава 8 То в жар, то в холод

- Глава 3

- Тепло

- ГЛАВА 5

- Животные и холод

- Тепло

- Глава 8 Он и она

- Глава 4. ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕПЛО

- Глава 8. ТЕПЛО И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

- Глава 1. Вид

- Глава 10. Уши

Как холоднокровные животные выживают в морозы?

Люди знают, как согреться в морозы — надо всего лишь надеть на себя свитер, куртку, пальто или шубу. Одежда задержит тепло, производящееся организмом, и не даст погибнуть от холода. Но ту же черепаху заворачивать в одеяло совершенно бесполезно, так как ей требуется внешний, а не внутренний источник обогрева. Кажется, что таким живым существам нечего делать в морозных землях, однако холоднокровных можно встретить повсюду, даже в Антарктиде. Благодаря тому, что на их вооружении есть несколько весьма хитрых приемов выживания.

Как холоднокровные животные адаптировались к морозу

Черепахи

Человеческий организм старается поддерживать постоянную температуру, поэтому считает мороз досадным неудобством. Однако для холоднокровных проблемой является не столько недостаток тепла, сколько лед. В любой живой клетке содержится вода, которая при замерзании, принимая кристаллическую структуру, заметно расширяется. Понятно, что эта трансформация может повредить или даже убить «контейнер». Когда температура опускается ниже нуля, существа, не производящие тепло или не способные удерживать его, должны как-то защищаться от этого потенциально смертельного воздействия.

Самый очевидный способ — это спрятаться в каком-нибудь относительно теплом месте, например, на дне водоема. Ледяной панцирь, который покрывает озера и пруды, не дает замерзнуть основной массе воды, и, в частности, расписные черепахи способны находиться в таких резервуарах в течение всей зимы. Они, если так можно выразиться, научились дышать водой — кислород поступает к ним в организм через кожу. Проблемой тут может быть только то, что в верхней части скованного льдом водоема перестает происходить обмен газами с внешней средой. Это означает, что бактерии и другие организмы постепенно вырабатывают весь доступный кислород. Водоросли, не получая достаточного количества солнечного света, также заметно снижают производство этого живительного газа. К счастью, у расписных черепах есть адаптации, позволяющие справиться с дефицитом.

Во-первых, они замедляют метаболизм своего организма — до 1% от обычного. Если не помогает и это, черепахи начинают расщеплять накопленные сахара без использования кислорода. При этом генерируются не очень полезные соединения, избавиться от которых невозможно без все того же О2. Но здесь на помощь приходит ещё один хитрый прием — пресмыкающиеся складируют вредные материалы в панцирях. Переждав зиму и оказавшись на свежем воздухе, они избавляются от всего накопленного мусора. Эволюция иногда способна творить настоящие чудеса, не правда ли?

Лесные лягушки

Пересидеть зиму на дне какого-нибудь пруда удается далеко не всем. Некоторые животные вынуждены переносить морозы на открытой местности. Лесные лягушки используют метод, именующийся в научной фантастике «крионикой». Эти существа обитают в том числе в Канаде и на Аляске, где нередки очень сильные холода. Естественно, они пытаются не подвергаться воздействию экстремальных температур, поэтому прячутся на зиму под листья и снег, где не бывает морознее -7°C. Вода замерзает приблизительно в двух третях тканей их организмов, но ученые выяснили, что земноводные остаются живы в течение 200 дней при температуре до минус двух градусов по Цельсию.

Будучи замороженной, лягушка кажется мертвой. У неё нет ни сердцебиения, ни дыхания. Но с попрыгуньей всё в порядке — оттаяв, она возвращается к полноценной жизни. Это чудесное преображение становится возможным благодаря хорошей подготовке к зиме. С приближением холодов в организме земноводных активизируются ферменты, которые забирают сахара из заранее накопленного гликогена. Они переносятся кровью в самые важные органы лягушки. В сердце, например, их концентрация увеличивается в 10 раз по сравнению с обычным уровнем. Сахара исполняют роль природного антифриза, мешая молекулам воды выстроиться в ледяные кристаллы. То есть, по существу, они снижают температуру замерзания жидкости в органах.

Кроме того, лесные лягушки стараются не расходовать понапрасну мочевину — зимой её концентрация в их организмах вырастает в 50 раз. Это соединение тоже служит чем-то вроде антифриза и, возможно, способствует замедлению метаболизма. Благодаря описанным приемам жизненно важные органы земноводных не замораживаются. Исследователи до сих пор не выяснили, как лягушкам удается справиться с последствиями промерзания других тканей, но, видимо, ответ на этот вопрос также будет рано или поздно получен.

Нематоды

Черви-нематоды, встречающиеся в Антарктиде — это единственные известные науке живые существа, способные переносить полную заморозку. Если холода на этом суровом континенте наступают постепенно, влага из их клеток выходит наружу, и в этом случае происходит обезвоживание. Если же температура опускается быстро, черви замерзают. При этом во время лабораторных экспериментов более 80% нематод выжили после суточного пребывания при -1°C.

Ученые, проводившие это исследование, до сих пор несколько озадачены полученным результатом, так как клетки нематод продолжают функционировать, несмотря на наличие в них льда. При этом удалось установить, что после того как температура опускается до -10°C, в червях активируются десятки органических механизмов. В том числе весьма неожиданных, вроде противовирусных протеинов. После суточной заморозки значительная часть функций на молекулярном уровне начинает осуществляться протеазами. Эти ферменты измельчают белки на более мелкие составляющие, предоставляя организму энергию, которая, видимо, припасена как раз на такой чрезвычайный случай.

Вышеописанное показывает, что ученым есть ещё над чем поработать. Крайне интересен, например, вопрос, почему клетки нематод не разрушаются льдом. Полученная в результате дальнейших исследований информация может найти и практическое применение. Возможно, мы научимся дольше сохранять в пригодном состоянии органы для трансплантации. А если заглянуть ещё глубже в будущее, то и замораживать людей, отправляющихся в дальние космические путешествия. Мечтать ведь не вредно, не правда ли?

Источник

Суслики и хомяки не чувствуют холод, чтобы впадать в спячку

Спячка — замедление жизненных процессов и метаболизма у животных в периоды малодоступности пищи. Может длиться до нескольких месяцев. Для многих видов спячка — единственный способ пережить зимний период.

Ученые предположили, что впадающие в спячку зверьки должны иметь более низкую чувствительность к холоду, чем те, кто живет в более теплых районах и не впадает в спячку.

«Если бы эти животные чувствовали холод, они не могли бы впасть в спячку, потому что их сенсорная система посылала бы в мозг сигналы о том, что сначала нужно согреться, — говорит Елена Грачева. — Это поставило бы под угрозу выживаемость этих видов».

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые протестировали сусликов и сирийских хомяков (которые впадают в спячку), а также мышей (которые не впадают в спячку) в одинаковых условиях. Животных помещали на две платформы с контролируемой температурой: одна была теплой (+30 градусов по Цельсию), а другая холодной (ее температуру меняли от +20 до 0 градусов Цельсия). Грызуны могли свободно перемещаться между двумя платформами.

Оказалось, что мыши всегда выбирали теплую платформу, в то время как суслики и хомяки не оказывали ей такого предпочтения: они начинали выбирать теплую платформу, только когда температура холодной платформы опускалась до 5 градусов Цельсия и ниже.

Грачева и Багрянцев связали различия в чувствительности со строением ионного канала TRPM8 в нейронах грызунов. Активация TRPM8 приводит к ощущению холода. У сусликов и хомячков TRPM8 оказался заметно менее чувствительным, чем у мышей. У мышей наблюдалось увеличение активности нейронов при снижении температуры от 30 до 10 градусов Цельсия, а у сусликов и хомяков ученые не нашли никаких изменений даже при температуре ниже 20 градусов Цельсия.

Исследователи проанализировали различия в последовательности аминокислот в молекуле TRPM8 и выяснили, какие из них отвечают за снижение чувствительности. В контрольном эксперименте ученые изменили эту последовательность сусликам, и зверьки стали реагировать на холод так же, как мыши. Л

юбопытно, что, по мнению ученых, суслики и сирийские хомяки приобрели свою нечувствительность к холоду независимо друг от друга, а не унаследовали ее от общего предка. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports. Ранее ученые выяснили, каким образом некоторые виды сверчков приспособили свою выделительную систему для долгих зимовок.

Источник

ГЛАВА 10 Тепло, холод и комфорт

Тепло, холод и комфорт

Температурная рецепция отличается от всех других чувств несколькими особенностями. Мы осознаем лишь резкие отклонения температуры, которые ощущаем как жару или холод; но тем не менее человеческий организм реагирует на температуру все время. Количество тепла, которое мы получаем из внешней среды или отдаем в нее, постоянно уравновешивается за счет мышечной активности, дрожи или потоотделения. В итоге температура тела человека поддерживается на постоянном уровне: приблизительно 36,9 °C. Если эта температура повышается — при заболеваниях или при физической нагрузке, — человек потеет, т. е. его кожа покрывается слоем жидкости, которая, испаряясь, охлаждает организм. Если же температура тела понижается, например на сквозняке, человек начинает дрожать: мышцы быстро сокращаются и расслабляются, чтобы увеличить теплопродукцию.

Животных, способных за счет физиологических процессов регулировать температуру своего тела, так что ее изменения остаются в очень узких пределах, называют теплокровными. К ним относятся только млекопитающие и птицы. Все остальные животные относятся к холоднокровным: температура их тела изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. Термины «теплокровные» и «холоднокровные» нельзя считать удачными: у млекопитающих во время зимней спячки кровь становится совершенно холодной, а у насекомых и пресмыкающихся, живущих в тропиках, она бывает сравнительно теплой. Поэтому ученые предпочитают называть животных, способных к терморегуляции, гомойотермными, а животных, не способных к такой регуляции, пойкилотермными. Однако при этом нужно иметь в виду следующее обстоятельство: опыты, свидетельствующие о том, что температура тела пойкилотермных животных повышается или понижается в соответствии с температурой внешней среды, проводились в лабораторных условиях на животных, живущих в неволе. Поведение этих животных в естественных условиях не было принято во внимание, а между тем в природе некоторые пойкилотермные животные могут в значительной степени регулировать температуру своего тела.

Именно постоянство температуры тела приводит к тому, что температурное чувство отличается от всех остальных чувств. Характерная особенность других сенсорных органов состоит в том, что они не дают реакции при отсутствии раздражения, поступающего из окружающей среды, а сила их реакции зависит от энергии воздействующих на них раздражителей, возрастая пропорционально усилению раздражений. Так, при отсутствии света мы не видим ничего, а по мере возрастания освещенности, например на рассвете, мы начинаем видеть все более яркий свет. То же самое относится и к звуку: либо мы не слышим ничего, либо слышим звуки различной силы. Иначе обстоит дело с температурой: окружающая среда всегда имеет какую-то определенную температуру, и поэтому терморецепторы не отсчитывают температуру от нуля, а сравнивают ее с нормальной температурой тела. Вследствие этого мы говорим о двух видах температурных ощущений: все, что имеет температуру ниже нормальной температуры тела, кажется нам холодным или прохладным; все, что имеет более высокую температуру — горячим или теплым. Холод и тепло — понятия относительные: если подержать руку в воде со льдом, а потом опустить ее в холодную воду из-под крана, эта вода покажется нам теплой; однако та же самая вода покажется холодной, если предварительно подержать руку в горячей воде.

Все это вряд ли облегчает изучение температурного чувства. Рассмотрим следующий простой эксперимент. Подержите один палец в горячей воде, а другой — в холодной, а затем опустите оба пальца в теплую воду. Первый палец ощутит холод, а второй — тепло. Спустя некоторое время пальцы привыкнут к новой температуре и не будут чувствовать ни тепла, ни холода. Отсюда можно сделать вывод, что органы температурного чувства в отличие от глаз или ушей реагируют не на абсолютную величину стимулов, а на скорость перехода от тепла к холоду и наоборот. Когда терморецепторы адаптируются к определенной температуре, они как бы устанавливаются на новую «нулевую точку», которая и служит точкой отсчета для всех дальнейших изменений температуры. Однако здесь имеется некое осложнение. Прижмите к коже холодный предмет, а затем уберите его. Ощущение прохлады сохранится в течение некоторого времени, хотя кожа, вероятно, уже успела вновь согреться. Это явление до сих пор еще не удалось объяснить.

В сущности мы не вправе говорить об органах температурного чувства, поскольку температуру, как правило, воспринимают находящиеся в тканях тела простые рецепторы, не имеющие никаких вспомогательных структур. Поэтому находить и изучать терморецепторы достаточно трудно; тем не менее в ряде электрофизиологических исследований было показано, что существует два вида терморецепторов: тепловые и холодовые. Эти данные помогают объяснить некоторые особенности температурного чувства, которые мы описали выше. Число нервных импульсов, генерируемых этими рецепторами, не пропорционально силе раздражения, как это имеет место, например, в рецепторах уха. Реакция терморецепторов зависит от скорости изменения температуры, а при постоянной температуре поток нервных импульсов, идущих от терморецепторов, остается неизменным.

Мы до сих пор не знаем, каким образом в нервной системе импульсы, идущие от этих двух (а может быть, и от каких-нибудь еще) типов рецепторов, взаимодействуют, создавая у нас так хорошо знакомое «ощущение температуры»; однако, хотя физиологические основы температурного чувства еще не очень ясны, мы вполне можем обсудить, какое влияние оказывает температура на жизнь человека и животных. Напомним еще раз, что температурное чувство отличается от всех остальных чувств. Оно служит животным для обеспечения благополучия и комфорта, а не для ориентации или обнаружения пищи, врагов и особей противоположного пола; исключение составляют лишь немногие животные — сорные куры, клопы и змеи, о которых пойдет речь в конце этой главы. У всех остальных животных это чувство направлено главным образом внутрь организма: с его помощью животное оценивает не столько внешнюю, сколько внутреннюю среду. Температурное чувство почти всегда служит одной цели — постоянно поддерживать оптимальную температуру тела животного, которая регулируется либо с помощью таких процессов, как потоотделение или дрожь, либо в результате активного поведения животного, например перемещения в тень или на солнцепек.

Тщательность, с которой температура тела поддерживается на постоянном уровне, свидетельствует о том, какое важное значение для нормальной жизнедеятельности организма имеет определенная температура тела. Ведь не случайно постановка диагноза начинается именно с измерения температуры, и уже небольшое ее повышение служит признаком заболевания. Вместе с тем установлено, что выделение пота и появление дрожи не зависит непосредственно от температуры кожи или рта [4]; главным фактором в данном случае является температура внутри организма. Истинный центр терморегуляции находится в головном мозге, в области гипоталамуса; он действует наподобие термостата; если через гипоталамус протекает слишком теплая кровь, он «включает» систему понижения температуры крови: кровеносные сосуды кожи расширяются и через них протекает больше крови, несущей тепло из глубоко лежащих областей тела, а выделение и испарение пота способствует тому, что кожа отдает это тепло окружающему воздуху. После того как кровь достаточно охладится, эти процессы прекращаются.

Однако, когда становится слишком тепло или слишком холодно, эти механизмы не могут обеспечить поддержания постоянной температуры тела. В таких условиях необходимо принимать какие-то дополнительные меры, пока не отказал физиологический механизм терморегуляции. Даже если отклонения температуры внешней среды не слишком велики, эти дополнительные действия помогают сэкономить энергию, которая расходуется при дрожании, или сберечь воду, которую организм теряет в виде пота. Человек может легче или теплее одеваться, создавая разную степень изоляции тела от окружающего воздуха, или перебираться в более подходящее место; животные делают то же самое — конечно, в пределах своих возможностей.

Домашняя кошка, к примеру, стала символом комфорта. Она отдыхает и спит нисколько не больше, чем собака, но при этом выглядит всегда гораздо более расслабленной и чувствует себя, по-видимому, куда более уютно. Один немецкий исследователь проанализировал, какие позы принимала его кошка во время сна и как они были связаны с температурой воздуха и местом, которое выбирала себе кошка. Естественно, что некоторые его наблюдения были совершенно тривиальны: например, кошка выбирает теплые местечки и любит спать перед камином; она предпочитает лежать на подушках, которые сохраняют тепло, а не на голом полу из керамических плиток. Вместе с тем, проведя 392 наблюдения, этот исследователь обнаружил, что поза спящей кошки зависит от температуры окружающего воздуха. Если в комнате холодно, кошка свертывается «в клубочек». Вряд ли нужно подробно описывать эту позу: кошка прячет голову и лапы, прижимая их к животу, а снаружи прикрывает их хвостом. Когда становится теплее, кошка слегка распрямляется, и тогда ее тело образует дугу примерно в 270°; при дальнейшем повышении температуры воздуха тело спящей кошки распрямляется уже до полукольца, и в конце концов она вытягивается по прямой линии. Как это ни удивительно, но небольшое повышение температуры заставляет кошку снова слегка свернуться; однако до сих пор никто не сумел объяснить, почему это происходит.

Когда спящая в теплой комнате кошка меняет позу, она, так сказать, обеспечивает себе комфорт. Однако в жизни многих других животных температура окружающего их воздуха, подверженная значительным колебаниям, играет исключительно важную роль. Многие животные с наступлением неблагоприятных условий на долгое время впадают в спячку; при этом все жизненные процессы в их организме замедляются или приостанавливаются. «Спячка» — не совсем правильный термин, хотя обозначаемое им состояние во многом напоминает обычный сон: например, у животных понижается частота дыхания и частота сердечных сокращений. Термостат в гипоталамусе переходит на такой режим работы, что температура тела падает до весьма низкого уровня и происходящие в организме процессы, например пищеварение, значительно замедляются. В таком состоянии животное может прожить без пищи в течение долгого времени.

В теплых странах в жаркое время года животным может недоставать пищи. Растительность высыхает, и многие животные впадают в состояние так называемой летней спячки (эстивации). В северных областях голодные дни наступают зимой, и в это время у животных наступает состояние гибернации. Строго говоря, слово «гибернация» можно применять только для обозначения зимней спячки животных, однако теперь этим термином стали называть состояние длительного сна любого происхождения. В последние годы мы узнали много нового о физиологических механизмах гибернации, в частности о том, какие условия внешней среды вызывают это состояние и каким образом животное выживает при низкой температуре тела. Чем глубже изучали проблему гибернации, тем более сложным оказывалось это явление. Раньше считалось, что животные впадают в спячку осенью и не просыпаются до весны, но теперь стало известно, что зимой в оттепель они нередко просыпаются на несколько дней и выходят из своих зимних убежищ в поисках пищи. Даже соня, которую Л. Кэррол изобразил как самое сонливое животное, зимой ненадолго просыпается, чтобы поесть; и летучие мыши во время оттепелей выбираются из укрытий, чтобы поохотиться за насекомыми, которые тоже просыпаются в это время.

Основное значение гибернации заключается в том, что она позволяет животному пережить голодное время года. Некоторые мелкие животные, например мыши и белки, живут зимой за счет заготовленных летом запасов корма, а животные, впадающие в спячку, запасают питательные вещества в своем организме в виде жира. При пониженной температуре тела, когда интенсивность процессов обмена в организме животного снижается, этот жир расходуется очень медленно. Температура тела животного во время спячки должна оставаться постоянной и не снижаться слишком сильно. При чрезмерном понижении температуры тела в организме животного «сгорает» дополнительное количество питательных веществ, необходимое для восстановления этой температуры до уровня, обеспечивающего выживание. Теперь мы знаем, что животные, которые всю зиму спят в своих укрытиях, на самом деле изолированы от внешнего мира далеко не полностью и не вполне защищены от его воздействий. Многие из этих животных не доживают до весны, поскольку, пытаясь сохранить тепло, они слишком быстро расходуют свои резервы.

Уже несколько столетий назад ученые знали, что у некоторых животных имеется слой жира не белого, а бурого цвета. Слой такого жира был обнаружен у многих зимнеспящих животных, поэтому его стали называть гибернационной железой, хотя точное назначение его никому не было известно. В дальнейшем бурый жир был обнаружен у новорожденных животных и младенцев, у которых он располагается вокруг шеи, между лопатками и вдоль позвоночника. Как выяснилось, клетки бурого жира содержат гораздо больше жировых капелек, чем клетки белого жира; кроме того, эти клетки могут гораздо быстрее «сжигать» свой жир и соответственно быстрее выделять необходимое тепло. Когда температура крови понижается, гипоталамус посылает сигналы в бурую жировую ткань, и в ней вырабатывается тепло, которое разносится кровью по всему телу. Дети и новорожденные животные не способны поддерживать нужную температуру тела за счет мышечной дрожи, и бурый жир служит им чем-то вроде внутренней грелки.

Как правило, бурый жир с возрастом исчезает, однако в организме некоторых животных он сохраняется на всю жизнь. Долгое время было непонятно, каким образом домовые мыши выживают зимой в неотапливаемых складах, но теперь мы знаем, что они, подобно животным, впадающим в спячку, в течение всей своей жизни способны накапливать и расходовать бурый жир. С наступлением зимних холодов бурый жир согревает животное, поддерживая температуру его тела на постоянном уровне. Весной термостат «переключается» на новый режим работы, при котором в течение короткого времени сгорают большие количества жира; температура животного быстро достигает нормального уровня, и оно пробуждается.

Хотя эти свойства бурого жира и спасают животных от замерзания, полностью полагаться на него животное не может, так как температура окружающей среды может стать слишком низкой. Одни животные, например ежи, спасаются от холода за счет теплоизоляции своих нор, а другие, подобно летучим мышам, при значительном снижении температуры пробуждаются и подыскивают для сна более теплое место. Подковоносые летучие мыши живут в пещерах; в течение всей зимы они перемещаются по своей пещере или даже перелетают из одной пещеры в другую в поисках достаточно теплого места; там они прицепляются к своду пещеры и засыпают. Иногда, чтобы лучше сохранить тепло, они сбиваются в кучу.

Поведение кошек и летучих мышей при резких изменениях температуры существенно отличается от поведения животных, которое мы рассматривали при описании других чувств, когда животные реагировали на внешние раздражители (как кенгуровая крыса, убегающая от совы, или лягушка, которая прыгает к воде). В данном же случае они реагируют на изменения внутренней среды организма, пытаясь их компенсировать.

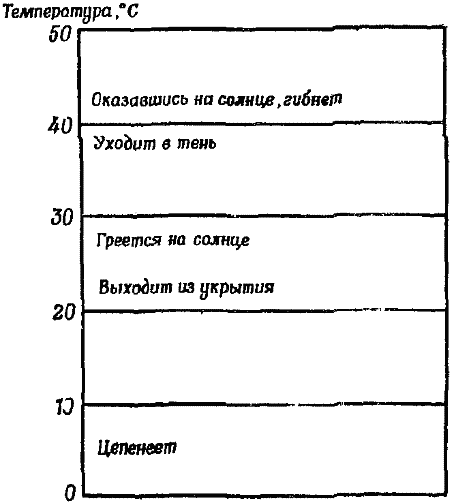

Пойкилотермные животные способны до некоторой степени регулировать температуру тела за счет изменений поведения. В простейшем случае это означает, что животное выбирается на солнышко погреться, если ему стало холодно, или прячется в тень, когда ему становится слишком жарко, а у некоторых обитающих в пустыне пресмыкающихся выработался строгий суточный ритм активности, который помогает им избежать характерных для пустыни чрезмерно резких колебаний температуры: холода ночей и палящего зноя полуденного солнца (фиг. 32). Это хороший пример взаимодействия животного с окружающей средой, в результате которого животное оказывается в оптимальных для себя условиях. Обитающие в пустыне ящерицы на ночь забираются в разного рода щели и трещины или под камни, а иногда зарываются в песок. Когда встает солнце и земля начинает постепенно согреваться, ящерица, почти оцепеневшая от холода, медленно отогревается и выползает на солнышко. Она подставляет солнечным лучам возможно большую часть поверхности тела, чтобы уловить максимальное количество тепла. — Температура тела ящерицы возрастает, пока не достигнет температуры тела активных гомойотермных животных, т. е. приблизительно 37 °C. Теперь ящерица готова вести обычную дневную жизнь: разыскивать пищу или партнера для спаривания, а если понадобится, защищать свою территорию. Когда солнце поднимается еще выше, камни и песок сильно нагреваются, и ящерица, чтобы избежать перегрева, приподнимает свое тело над землей. Еще позже, в полдень, ящерица скрывается в своем убежище под камнем или прячется в тени скудных пустынных растений. Во второй половине дня она снова выбирается наружу и, если ей не приходится двигаться, принимает такую позу, чтобы лишь небольшая часть поверхности ее тела была обращена к солнцу и поглощала тепло. До конца дня температура тела ящерицы поддерживается на достаточно высоком уровне благодаря тому, что животное прижимается к земле, сохраняющей тепло дольше, чем воздух, и продолжает активно двигаться. Однако в конце концов ей приходится забраться в убежище, надежно защищающее ее от врагов, от которых она не может убежать, и от потери тепла за счет излучения его в окружающую среду.

Фиг. 32. Влияние температуры воздуха на активность живущей в пустыне ящерицы

Ночью температура понижается, и от холода ящерица впадает в оцепенение. Когда восходит солнце, тело ящерицы согревается и она выползает на солнцепек. Окончательно согревшись, она становится активной и добывает себе пищу, а затем, когда солнце начинает припекать слишком сильно, прячется в тень, причем в тени активность ее сохраняется. Во второй половине дня поведение ящерицы изменяется в обратном порядке.

Используемый ящерицами способ терморегуляции в общем достаточно эффективен. Однако пресмыкающиеся и другие пойкилотермные животные, лишенные способности сохранять тепло, подобно гомойотермным животным, за счет теплопродукции собственного организма, могут жить далеко не везде. Крупные пресмыкающиеся потому так редки за пределами тропиков, что в условиях холодного климата им пришлось бы слишком долго согреваться по утрам, и чаще всего они погибали бы, не успев согреться.

По той же причине в относительно холодных областях земного шара не встретишь крупных насекомых. Насекомые используют примерно такие же способы терморегуляции, как и пресмыкающиеся: прячутся при слишком сильной жаре или холоде и греются на солнце, прежде чем отправиться в полет. Однако некоторые насекомые способны повышать температуру своего тела за счет мышечной деятельности, например быстрых движений крыльев (нечто вроде разминки у спортсменов, которые перед выступлением проделывают ряд упражнений, чтобы согреться). Известно, что некоторые бабочки не в состоянии летать, пока температура их тела не достигнет 32…35 °C. Жужелицы даже по-настоящему дрожат, ритмически сокращая летательные мышцы, но не производя никаких движений крыльями; однако эта дрожь отличается от дрожи гомойотермных животных в том отношении, что у последних она служит не для повышения температуры тела, а для поддержания ее на постоянном уровне.

У общественных насекомых — пчел, ос, муравьев и термитов — в процессе эволюции выработалась способность регулировать температуру путем коллективных действий; они могут поддерживать температуру в своих гнездах на сравнительно постоянном уровне, во многих случаях лишь с очень небольшими колебаниями. Муравьи затыкают землей входы в муравейник, когда воздух снаружи становится слишком холодным или слишком горячим, а пчелы прикрывают леток улья своими телами, образуя живую пробку. В летнее время температура в улье поддерживается на уровне 34…35 °C. Эта температура может быть выше температуры окружающего воздуха за счет тепла, которое излучают тельца находящихся в улье пчел. Если в улье становится слишком жарко, несколько рабочих пчел становятся у летка, повернувшись к нему брюшком, и начинают махать крыльями. Горячий воздух выкачивается наружу, а более прохладный просачивается в улей сквозь щели в его стенках. Если же температура внутри улья продолжает возрастать, пчелы приносят воду и разбрызгивают ее по верхней части сотов. Вода испаряется и охлаждает окружающий воздух, который опускается по сотам вниз. В зимнее время температура в улье периодически изменяется. Как только температура падает до 13,5 °C, пчелы начинают активно двигаться; когда воздух в улье согревается до 25,5 °C, активность пчел ослабевает и улей вновь начинает охлаждаться. Если же в течение долгого времени стоит очень холодная погода, пчелы, пытаясь сохранить тепло, могут съесть все запасы меда и погибнуть.

Постоянство температуры тела имеет существенное значение для развития потомства у многих животных, особенно гомойотермных. Если куриные яйца охладятся, из них уже никогда не вылупятся цыплята, поскольку зародыши погибнут. Общеизвестно, что птицы сидят на яйцах, чтобы они не остыли, но насиживание не сводится к одному лишь сидению на яйцах. За температурой яиц необходимо следить очень тщательно. Незадолго до кладки яиц птицы выщипывают перья у себя на грудке, в области так называемого наседного пятна. Именно этот, теперь уже обнаженный участок кожи, очень богатый кровеносными сосудами и потому особенно теплый, соприкасается с яйцами. Птицы периодически переворачивают яйца, которые благодаря этому нагреваются равномерно и сохраняют температуру, приблизительно равную температуре тела сидящей на яйцах птицы. Конечно, птица при этом не измеряет температуру яиц. Однако, судя по наблюдениям, в плохую погоду птицы проводят на яйцах больше времени и очень неохотно улетают, если их потревожат. В тропических странах, напротив, иногда возникает необходимость предотвратить перегревание яиц; в этом случае родители встают над гнездом, загораживая яйца от солнца. Египетские ржанки даже поливают свои яйца водой. Они откладывают их на голую землю, а в дневное время зарывают в песок, чтобы уберечь от солнечных лучей. Если песок становится слишком горячим, родители приносят воду из соседней реки или пруда и отрыгивают ее на песок, в который зарыты яйца.

Каким бы удивительным ни было поведение египетской ржанки, оно не может сравниться со сложным гнездовым поведением австралийских глазчатых кур. Последние идут на невероятные ухищрения, чтобы вывести своих птенцов, хотя совершенно непонятно, почему бы им не высиживать яйца обычным способом. Эти птицы принадлежат к семейству сорных кур, или большеногов (буквальный перевод латинского названия семейства — Megapodiidae); они живут в зарослях кустарников во внутренних засушливых районах Австралии. Большинство птиц этого семейства зарывают яйца в землю, которая согревает их своим естественным теплом. Джунглевая курица, например, откладывает яйца в ямки, наполненные песком. Солнце нагревает песок, и таким образом поддерживается необходимая для яиц температура. На Соломоновых островах и на острове Новая Британия джунглевые куры кладут яйца в землю, которая подогревается вулканическим паром. Некоторые джунглевые куры строят из прелой листвы своеобразные холмики и откладывают в них яйца. При гниении листьев холмик разогревается изнутри, подобно куче скошенной травы.

Глазчатые куры зашли еще дальше: они буквально регулируют температуру гнездового холма. В засушливых областях, где живут эти птицы, не бывает прелой листвы, и поэтому глазчатые куры приготавливают ее сами. Самец роет большую яму, диаметром до 4…5 м и глубиной около метра, и наполняет ее опавшими листьями, веточками и другими растительными остатками, которые он собирает вокруг гнезда в радиусе до 50 м. После того как дождь намочит эту груду мусора, самец засыпает ее песком, и в яме начинается процесс гниения. Весной он заманивает самок к своей компостной куче и спаривается с ними. Самки откладывают яйца в эту кучу и удаляются, предоставляя самцу заботиться о яйцах в течение невероятно долгого инкубационного периода, продолжающегося 11 мес [5]. На протяжении всего этого времени самец глазчатой курицы целиком занят регулированием температуры гнезда.

В начале инкубационного периода гниение происходит быстро и внутри кучи бывает достаточно тепло, но затем процесс гниения замедляется. Самцу приходится по мере надобности перестраивать кучу таким образом, чтобы тепло либо рассеивалось, либо концентрировалось внутри нее и чтобы температура яиц поддерживалась на уровне около 33,5 °C. Птица определяет температуру песка и гниющих растений, набирая пробы почвы в клюв, где находятся терморецепторы. Когда гниение идет интенсивно, самец глазчатой курицы старается снизить температуру в гнезде: он разбрасывает в стороны верхний слой гнездового материала, давая выход теплу. Когда солнце печет очень сильно и возникает опасность перегрева яиц, он нагребает на гнездо слой песка, который играет роль изолирующей прокладки. Осенью солнце греет слабее, ферментация замедляется, и в дневное время самцу приходится выбрасывать из гнезда песок, чтобы солнечные лучи проникали к яйцам. Тем временем самец перемешивает разбросанный песок, который благодаря этому как следует прогревается, а на ночь птица снова засыпает гнездо этим теплым песком. Это лишь самое общее описание поведения самца глазчатой курицы. До тех пор пока птенцы не вылупятся из яиц и не выберутся на поверхность, он непрерывно занят определением температуры песка и гниющих растений и соответствующими перестройками гнездовой кучи.

В отличие от других животных, о которых мы говорили раньше, глазчатая курица изменяет среду, в которой развивается ее потомство, а не среду собственного организма. Тем не менее и в этом случае для терморегуляции используется температурное чувство, а терморецепторы действуют как контактные рецепторы. Однако есть и такие животные, которые используют свои терморецепторы в качестве дистантных рецепторов для получения информации об объектах, удаленных от них на значительное расстояние. Именно так обнаруживают тепло, излучаемое телами их будущих хозяев, кровососущие животные. Оказалось, что клопы на расстоянии 15 см способны обнаружить объекты, имеющие температуру теплокровных животных. По мере того как клоп приближается к такому объекту, его антенны поворачиваются до тех пор, пока обе они не будут направлены прямо на объект. После этого клоп поворачивает все тело в ту сторону, куда повернуты антенны, и направляется к теплому объекту, следуя «указаниям» антенн. В антеннах клопа имеются простые температурные рецепторы; его движение к теплому объекту носит характер таксиса. А у некоторых змей терморецепторы сгруппированы, образуя специальный орган, благодаря которому температурное чувство дает этим змеям гораздо больше информации об окружающей среде, чем любым другим животным.

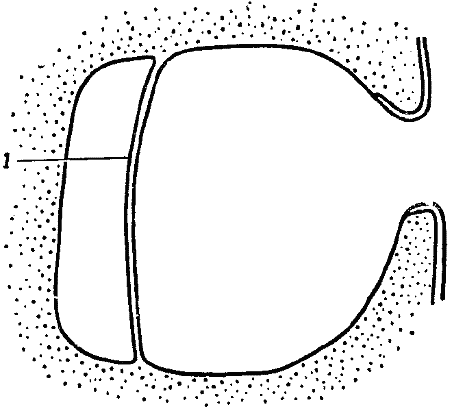

Фиг. 33. Схема строения «лицевой» ямки ямкоголовой змеи

Расположенные в мембране рецепторы чувствительны к теплу, проникающему сквозь узкое отверстие. Змея получает некоторое представление о том, в каком направлении находится теплый или холодный объект, благодаря «тепловой тени», которую отбрасывают на мембрану нависающие над ней края отверстия. 1 — мембрана с рецепторами.

Семейство ямкоголовых змей, к которому принадлежат такие ядовитые виды, как мокасиновая змея и гремучая змея, получило свое название благодаря двум «лицевым» ямкам, расположенным на передней части головы между глазами и ноздрями. Каждая ямка (фиг. 33) представляет собой полость глубиной около 6 мм, которая открывается наружу отверстием диаметром около 3 мм. На дне этой полости натянута тонкая мембрана, содержащая множество терморецепторов: от 500 до 1500 на 1 мм 2 . Таким образом, лицевая ямка в некотором смысле напоминает простой глаз: можно провести определенную аналогию между этой мембраной с рецепторами и сетчаткой. Этот орган способен определять, в каком направлении находится теплый объект, поскольку нависающие края ямки отбрасывают на мембрану «тепловую тень». «Поля зрения» обеих ямок перекрываются, благодаря чему создается своеобразный эквивалент стереоскопического зрения, позволяющий змее определять расстояние до объекта.

Терморецепторы змеи обладают чрезвычайно высокой чувствительностью: они реагируют на изменения температуры в 0,002 °C и позволяют змее обнаруживать объекты, температура которых всего лишь на 0,1 °C выше или ниже температуры окружающей среды. Гремучие змеи, например, на расстоянии 25…30 см могут обнаруживать тепло, исходящее от руки человека. Наличие органов температурного чувства имеет большое значение для тех животных, которые охотятся по ночам за теплокровной добычей. Они выслеживают свою жертву по запаху, но в момент нападения руководствуются сигналами, поступающими от лицевых ямок.

Читайте также

Глава I

Глава I Восемь лет назад я написал небольшую книгу «Аксиомы биологии»[1], в конце которой высказал предположение, что возможно создание общей теории эволюции последовательно реплицирующихся систем. Завершил я книгу словами: «Под эту категорию попадают не только объекты

Глава 3

Глава 3 Описание метода лечебной кинологии и результатов исследования В предыдущих главах описывались теоретические аспекты метода лечебной кинологии. Постараемся схематически описать практический аспект методологии. Как уже отмечалось, данный метод находится на

Глава 8 То в жар, то в холод

Глава 8 То в жар, то в холод 40 миллионов летПолярные летчики — особенные люди. Годы одиночных полетов дали им независимость и способность великолепно ориентироваться на местности. Долгие часы наблюдения за землей научили их замечать то, что скрыто от глаз других. Во время

Глава 3

Глава 3 Описание метода лечебной кинологии и результатов исследования В предыдущих главах описывались теоретические аспекты метода лечебной кинологии. Постараемся схематически описать практический аспект методологии. Как уже отмечалось, данный метод находится на

Тепло

Тепло Чтобы щенки выжили, их нужно держать в тепле, без перепадов температуры, там, где нет сквозняков. Щенки довольно долго могут обходиться без пищи и выживут, но они не выживут, если переохладятся. В первые дни жизни тепло для них даже более важно, чем пища. В течение

ГЛАВА 5

ГЛАВА 5 С помощью Пам Смарт мне удалось разработать более простую и эффективную методику работы с людьми, испытывающими фантомные ощущения в отсутствующих конечностях, чем та, которая была описана в пятой главе.Мы провели серию опытов с людьми, у которых были

Животные и холод

Животные и холод Тебе понадобятся: насекомое (жук, тысяченожка, мокрица) или лягушка, холодильник, банка с крышкой, увеличительное стекло.Длительность опыта: 4–5 часов.Время проведения: весна-осень.Твои действия:• Поймай какое-нибудь насекомое или лягушку и помести его в

Тепло

Тепло Чтобы щенки выжили, их нужно держать в тепле, без перепадов температуры, там, где нет сквозняков. Щенки довольно долго могут обходиться без пищи и выживут, но они не выживут, если переохладятся. В первые дни жизни тепло для них даже более важно, чем пища. В течение

Глава 8 Он и она

Глава 8 Он и она Равенство не означает одинаковость Мужчины и женщины ведут себя по-разному во многих ситуациях. В этом нет сомнения. Основной вопрос, который вызывает споры уже много тысяч лет: предопределены ли различия в их поведении природой или же они – результат

Глава 4. ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕПЛО

Глава 4. ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕПЛО Ученые древности не могли четко уяснить себе, что же такое тепло, кроме того, что это нечто, к чему чувствителен человеческий организм. Что не мешало им, однако, исследовать это явление, причем даже с некоторым успехом.Прежде всего, они научились

Глава 8. ТЕПЛО И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Глава 8. ТЕПЛО И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ Способа напрямую измерить химическую энергию не существует, но тепловую энергию измерить несложно. Предположим, что некоторую реакцию проводят в замкнутой камере, запуская ее, скажем, через электрический провод. Со всех сторон камера

Глава 1. Вид

Глава 1. Вид ТЕМЫ• История эволюционных идей• Современное эволюционное учение• Происхождение жизни на Земле• Происхождение человекаВ настоящее время на нашей планете обитает несколько миллионов видов живых организмов, каждый из которых по своему уникален. Каким

Глава 10. Уши

Глава 10. Уши <10>Того, кто заглянет поглубже в ухо, чтобы увидеть, как устроен наш орган слуха, ждет разочарование. Самые интересные структуры этого аппарата скрыты глубоко внутри черепа, за костяной стенкой. Добраться до этих структур можно только вскрыв череп, удалив мозг,

Источник