Японская поэзия

…Без всяких усилий движет она небом и землею

Пленяет даже богов и демонов, незримых нашему глазу

Утончает союз мужчин и женщин

Смягчает сердце суровых воинов… Такова песня.

Ки-но Цураюки. Из предисловия к изборнику «Кокинсю»

Поэзия из сердца Японии

Наверное, у всех народов песни и стихи рождены одним «источником», но только у японцев песня не подразумевает музыку в обязательном порядке. «Песня не равна поэзии, но она не выше и не ниже ее». Вот так многозначно принято выражаться у японцев.

Виды японской поэзии:

- Танка – короткая лирическая песня.

- Сэдока – шестистишье.

- Рэнга – цепь словообразов, распадающаяся к концу.

- Хокку – самостоятельный жанр, популярный и в наше время.

- Ута – пятистишие, служит как приложение к нагаута.

- Нагаута – баллада, очень длинная.

- Хайку – традиционная поэзия Японии.

- Синквейн – 5 нерифмованных строк.

- Кёка – сатирический жанр поэзии (безумные стихотворения).

- Ракусю – сатирическая поэзия ХІІІ-ХІV веков.

Первое свидетельство поэзии

Одним из первых свидетельств о монументальности поэзии, который сейчас считается «памятником» поэтического начала, является антология «Манъёсю». Перевод этого названия также не однозначен: «Собрание песен за много веков» или «Собрание мириад листьев». Эта антология датируется VIII веком и поделена на 20 частей, а они в совокупности насчитывают 4 500 стихов. Этот поистине уникальный сборник составлен из произведений за 4 века!

«Манъёсю» содержит все виды и формы японской поэзии. Самой интересной, как ни странно, является социальная поэзия. Сама по себе она в те времена была редким явлением. И, конечно же, в этой антологии очень много анонимных стихов. Это очень показательно, потому что когда делались подобные антологии в более поздние времена, стихи, авторство которых неизвестно, не включались.

Второе свидетельство и каноны

Вторым свидетельством развития поэзии стал сборник «Кокинвакасю» из 26 свитков и 1111 стихов. Помимо деления на лирические и пейзажные, там представлены: стихотворные жалобы, поздравления, стихи о путешествиях, акростихи.

Эта антология собиралась по императорскому указу, который считал своим долгом позаботиться о наследии поэтов своего и других веков. Что интересно, предисловие на китайском языке написал Ки-но Ёсимоти, поэт и великий знаток поэзии, которого признавал даже японский император. Так вот, этот сборник является наиболее успешной и основательной попыткой поведать читателю об истории поэзии в Японии. Именно «Кокинвакасю» установил правила построения танка и сделал эту форму канонической.

Рождение и развитие рэнга

Начиная с XII века, в Японии становится популярным рэнга – стихотворная цепь, которая ближе к концу распадается на звенья. Эта форма взяла свое начало от танрэнга (короткая форма рэнга), которые слагались двумя разными поэтами – первые три строки в 7 слогов писал один поэт, последние две строки другой. А дальше форма развилась в тёрэнга и кусари рэнга, которые писали уже несколько поэтов.

В Камакурскую эпоху рэнга приобрело свои каноны, и его форма трансформировалась. Теперь в нем должно было быть сто строк, и появились такие направления, как бездуховные рэнга мусин и душевные рэнга усин.

Первые – это не бездуховность в буквальном понимании, а та форма стиха, которая наполнена юмором, иногда скабрезным. Душевные же – это элегантная форма выражения серьезных понятий.

К концу эпохи Камакура рэнга, как самая популярная форма, приобрела исключительных мастеров. Именно в то время появились поэты, которые посвящали свою жизнь исключительно этой словоформе. Среди многих мастеров был Нидзё Ёсимото, который был учеником знаменитого Гусай. Вместе они составили сборник рэнга, своего рода антологию и свод канонов, по которым надлежало их сочинять. К этому прибавили свой вклад Синкэй и Такаяма Содзэй, которые создали трактат, в котором подчеркивали важность утонченной красоты (усин, югэн).

А дальше формой стиха усин рэнга занялась группа поэтов, которая задалась целью довести эту поэзию до совершенства. Возглавил группу Соги, к нему присоединились Сотё, Инавасиро Кэнсай, Сёхаку. Хоть цель и казалась недостижимой, но этим поэтам удалось достичь совершенства формы, и это признано всеми в Японии. Однако после смерти Соги быстро наступил упадок жанра усин рэнга.

Но ничто не умирает просто так, на смену этой форме пришли хайку, хайкай и хокку. Они были как бы переходными формами от мусин рэнга. Эти трехстишья впитали в себя юмор, остроумие.

Хайкай

Для поэтического направления хайкай характерным являлось форма хайгон – разговорный стиль, заимствование слов и китайских слов, словосочетаний, которые не допускались раньше в лексикон поэтической словоформы.

Конечно же, в том, как писать и что использовать, не обошлось без борьбы за правила и каноны. Мацунага Тэйкоту пропагандировал формалистический подход. Он хотел, чтобы в конечном итоге хайкай утвердился в благородной, элегантной форме придворного искусства. После смерти этого поэта его своду правил был брошен вызов уникальной школой поэтов под главенством Сияма Соин. Он делал акцент на комические аспекты. В школе Сиямы возникло направление якадзу хайкай. Оно представляло собой практику свободных ассоциаций, на основе которой нужно было в одиночку придумать как можно больше стихов.

В XIX веке искусство хайкай так распространилось, что число сочинителей переросло в плохое качество. Прорвать эту плотину второсортной поэзии смог один лишь Кобаяси Исса, который воспевал любовь к насекомым и природе, мелким зверькам, а также много писал о свой нищете.

Новая форма

XIX век также ознаменовался появлением плеяды поэтов-романтиков. Они стали настоящими движителями нового стиля, которые не желали признавать традиции и ратовали за европейскую поэзию. Перемены наступили незамедлительно и в поэзии, эпоху назвали золотым веком синтайси. Эти невероятные перемены были ознаменованы появлением сборника Симадзаки Тосона. Лирика этого поэта отразила в себе эпоху социальных перемен. И как раз тогда же появился Дои Бансуй, который провозглашал романтизм. Симадзаки и Дои резко отличались друг от друга. Дои выпустил сборник, где рассказывал о проблемах бытия и вечном вопросе поиска своего места в этой вселенной. А Симадзаки выражал искреннюю, юношескую радость весне, природе, любви.

Наши века

Вот в таких тонах японская поэзия встала на пороге ХХ века. Незачем и говорить, что замечательных поэтов было гораздо больше, чем перечислено. И стихотворные «битвы» молодых сочинителей со старыми очень интересны, особенно если читать сами стихи. Но невозможно в одной статье уделить внимание каждому. Поэтому переходя к веку нынешнему, хотим упомянуть, что в эти годы японские поэты уже узнали Рембо, Верлена, Малларме, Бодлера и других европейских поэтов, прославившихся жанром символизма. И это, несомненно, повлияло на то, что привнесли в него японцы своим пониманием вещей, природы и взгляда на мир.

И если классическая поэзия может быть сложновата для вас, то современная вам по силам. Но ни в коем случае не полагайтесь на перевод, зачастую для одного стихотворения можно сделать 10 переводов – и ни один не будет точен до конца. Для этого лучше читать текст в оригинале. Если вы хотите подтянуть знания японского или изучить его с нуля – приглашаем вас на наши курсы японского языка!

Демократическая поэзия

Европейцы и люди нового света встретили десятые-двадцатые годы ХХ века, полные энтузиазма и уверенности, что в самое ближайшее время мир будет покорен. Уже существовали романы Жюля Верна, технический прогресс пришел на смену старой лошадке. В искусство влились новые люди, молодые и активные, которые хотели не просто отречься от старого, они хотели кардинально нового.

В поэзию Японии новшества ворвались через экспериментаторскую поэтическую строку Кавадзи Рюко. Он быстро нашел много единомышленников, которые отказались от символизма, отказались от старописьменного бунго и вывели в мир живой разговорный жанр. Возникло множество натуралистических школ. Среди новых поэтов особо выделялся Фукуси Кодзиро, который слагал стихи об истинном хозяине богатств планеты – человеке. Именно в эти времена поэзия стала демократичной, она разговаривала не только с аристократической элитой и начитанными людьми, но и с простолюдинами. Появилась «народная школа» поэтов, из которых вышли настоящие классики, такие, как Исикава Такубоку.

Если вам показалось, что в воздухе тех времен стали витать социалистические настроения, так оно и есть. Так называемая «пролетарская» литература и поэзия в частности стали передавать правду о тяжелых буднях простых людей. И вот на этой волне поднялись на вершину поэты, жившие в изгнании, со своими остроумными стихами о самосознании крестьян и рабочих, а в авангарде находились поэты с творчеством, возникшим под влиянием «левого» западного искусства.

Кто же стоял в противоположном лагере? Уже под конец 20-х годов ХХ века на основе журнала «Си то сирон» появилось влиятельное сообщество, ратовавшее за идеалы сюрреализма и четкое разграничение политики и поэзии. Возглавил это движение знаменитый Нисиваки Дзюндзабуро.

Модернисты

У японского модернизма пролетарские корни. Немного иронично звучит, но это правда. Поэзия наполнилась формалистическими приемами, которые нетрадиционное новое направление не могло ни воспользоваться и не явить Японии такого автора, как Миядзава Кэндзи.

Конечно, не обошлось и без радикально настроенной молодой поросли, которая хотела место под солнцем для «потока сознания» без правок и ограничений и для так называемого «автоматического письма». Лучшие из этих поэтов – Оно Тодзабуро, Мурано Сиро и другие. Еще при жизни они были признаны мастерами модернизма, искусно использующими технику, не отрываясь от реальной жизни.

Неангажированная лирика

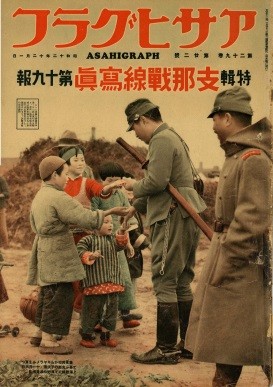

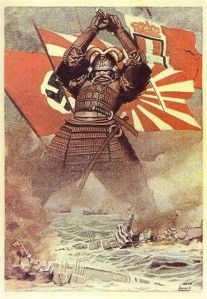

Конец 30-х годов. Японию осветило новое явление – журнал «Сики», который дал начало «неангажированной лирике». С другой стороны в поэтический мир хлынуло течения объединения «Рэкитэй», которые объявили себя анархистами. Возглавлял это сообщество Накахара Тюя, и пропагандировал он соединение буддийской абстракции философского направления и эстетику нонсенса. Эти два потока поэзии очень долго бурлили и будоражили умы, но впереди была Вторая мировая война.

Послевоенная поэзия

Японию как государство ожидало крушение. Национальные идеалы и моральные ценности людей, которые привели к тем трагическим событиям, о которых мы все знаем, были отвергнуты.

Новые поэты стремились постичь суть Зла и найти то Добро, которое можно противопоставить силам разрушения. Обвинителями прошлого стал Канэко Мицухару. Появилась фронтовая поэзия Аюкава Нобуо и других знаменитых поэтов, рассказывающих об ужасе войны. «Левое движение» активно пропагандировало «демократическую поэзию». Они стали утрачивать свои позиции, но все еще были популярны среди, так сказать, «не согласных».

В конце 50-х объединение «Арэти» выпустило в свет поэзию, полную разочарования. В целом поэтические круги перевели свое внимание на отрицание и поиск. И во всем этот проглядывалось искание даже не новой формы, а старых ценностей.

Традиционные гуманистические ценности теперь заново открывались в лирике о дружбе, любви, милосердии. Таникава Сюнтаро был поистине одним из лучших поэтов того времени, который сумел показать не только японцам, но и мировому искусству эстетику новой поэзии. А впереди еще предстояло открыть неоавангард, анархию поэтического бунта, нонконформистское направление и нигилистическое движение, которое бунтовало уже не против устоев в Японии, а против устоев мира.

А какие известные японские стихотворения вызывают у вас наибольший отклик? Вам нравится японская поэзия? Если да, то какого периода? Расскажите в комментариях.

Конечно, чтобы понять японскую философию, заложенную в поэзию, необходимо потрудиться, однако научиться читать по-японски можно всего за неделю! Не верите? Пройдите по ссылке и получите видео курса «Как выучить хирагану за неделю»!

Источник

Шпаргалка поэтических форм и японской поэзии

=========================== ШПАРГАЛКА ===========================

В японской поэтике бытует термин «послечувствование». Глубокий отзвук, рожденный танка, затихает не сразу. Чувство, сжатое, как пружина, раскрывается, образ, набросанный двумя-тремя штрихами, возникает в своей изначальной целостности. Способность будить воображение — одно из главных свойств японской лирики малых форм.

Короткое стихотворение (всего несколько слов) способно стать мощным конденсатором мысли и чувства. Каждое стихотворение — маленькая поэма. Она зовет вдуматься, вчувствоваться, отворить внутреннее зрение и внутренний слух. Чуткие читатели — сотворцы поэзии.

Танка, буквально «короткая песня», зародилась в недрах народного мелоса в глубокой древности. Её до сих пор читают напевно, следуя определенной мелодии. Танка — это всего пять стихов. Метрическая система танка предельно проста. Японская поэзия силлабична. Слог состоит из гласного звука или согласного в сочетании с гласным; таких комбинаций не очень много. Частые повторы создают певучую эвфонию. Танка содержит множество постоянных поэтических эпитетов, устойчивых метафор. Конечной рифмы нет, её с избытком заменяет тончайшая оркестровка, перекличка созвучий в начале и в середине стихов.

(из предисловия Веры Марковой к книге «Японские пятистишия.Капля росы»)

http://www.stihi.ru/diary/svetlanavalent/2015-07-12

Танка (иначе вака или ута) – традиционный жанр японской поэзии, силлабическое пятистишие в размере 5-7-5-7-7 слогов.

*(В конкурсе допустимо отступление от канона формы для 5-тисложной строки – 4-6 слогов, для 7-мисложной – 6-9 слогов. Тем не менее, форма 5-7-5-7-7 предпочтительна.)

У ворот моих

На деревьях вяза спелые плоды,

Сотни птиц их щиплют, прилетев,

Тысячи собрались разных птиц, —

А тебя, любимый, нет и нет.

Неизвестный автор (перевод А. Глускиной.)

«По классическому канону, танка должна состоять из двух строф.

Первая строфа содержит три строки по 5-7-5 слогов соответственно,

а вторая – две строки по 7-7 слогов.

Итого получается пятистишие в 31 слог. Это то, что касается формы. Обращаю ваше внимание, что строКа и строФа – разные вещи.

Содержание же должно быть таким.

Первая строфа представляет природный образ,

вторая – чувство или ощущение, которое вызывает этот образ. Или наоборот.» (Элена

Одним из наиболее точных определений югэн можно признать танка Фудзивара Тосинари, создавшего своё учение о югэн в поэзии:

В сумраке вечера

Осенний вихрь над полями

Пронзает душу…

Перепелиная жалоба!

Селенье Глубокие травы.

Югэн — это ощущение непрочности существующего, но поэты любили состояние «блуждания в неопределённости» (тадаёу). Если аварэ — светлое ян, то югэн — непроницаемое инь.

ТАНКА 5-7-5-7-7 — короткая песня

* не имеет рифм

* Первые три строки в танка — это хокку, или хайку

* Вообще первые три строки должны быть одним предложением.

* должна состоять из ДВУХ строф (не формальное деление пробелом).

— Первая строфа представляет природный образ,

— вторая – чувство или ощущение, которое вызывает этот образ.

* имеет стили:

аварэ — светлое ян,

югэн — непроницаемое инь, сокровенный, тайный, мистический

тадаёу — блуждания в неопределённости»

* ! прошедшее время, не допустимо в танка

* ! есть спорный вопрос по поводу местоимений. (ФУДЗИВАРА САДАИЭ тоже использует их)

«. Лишь один я здесь не изменился,

Словно этот старый дуб» (М.Басе)- Тут Вам и местоимение, и прошедшее время

+++

В глубине в горах

топчет красный клёна лист

стонущий олень

слышу плач его. во мне

вся осенняя печаль

* текст хайку делится в отношении 12:5 — либо на 5-м слоге, либо на 12-м.

* центральное место занимает природный образ, явно или неявно соотнесённый с жизнью человека.

* в тексте должно быть указание на время года — для этого в качестве обязательного элемента используется киго — «сезонное слово»

* хайку пишут только в настоящем времени: автор записывает свои непосредственные впечатления от только что увиденного или услышанного.

* хайку не имеет названия

* не пользуется рифмой

* Искусство написания хайку — это умение в трех строках описать момент.

* каждое слово, каждый образ на счету, они приобретают особую весомость, значимость

* Сказать много, используя лишь немного слов, — главный принцип хайку.

* хайку каждое стихотворение часто печатается на отдельной странице. Это делается для того, чтобы читатель мог вдумчиво, не торопясь, проникнуться атмосферой стихотворения.

++++

На голой ветке

ворон сидит одиноко.

Осенний вечер (Мацуо Басё)

РУБАИ -четверостишие рифмующихся как

* ааба, — рифмуются первая, вторая и четвёртая

. реже —

* aaaa, — рифмуются все четыре строчки.

++++

В одной руке цветы, в другой — бокал бессменный,

Пируй с возлюбленной, забыв о всей вселенной,

Покуда смерти смерч вдруг не сорвет с тебя,

Как с розы лепестки, сорочку жизни бренной.

(Омар Хайям)

В сад я в горести вышел и утру не рад,

Розе пел соловей на таинственный лад:

«Покажись из бутона, возрадуйся утру,

Сколько чудных цветов подарил этот сад!»

(Омар Хайям)

* используется в дидактических целях, как эффективный метод развития образной речи

* полезен как инструмент для синтезирования сложной информации, в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся.

* Синквейн

1 строка — существительное обозначающее тему синквейна

2 строка — 2 прилагательных, раскрывающих какие-то интересные, характерные признаки явления предмета, заявленного в теме синквейна

3 строка — 3 глагола, раскрывающие действия, воздействия, свойственные данному явлению, предмету

4 строка — фраза, раскрывающая суть явления, предмета, усиливающая предыдущие две строки

5 строка — существительное, выступающее как итог, вывод

Обратный синквейн — с обратной последовательностью стихов (2—8—6—4—2);

Зеркальный синквейн — форма из двух пятистрочных строф,

где первая — это традиционный,

а вторая — обратный синквейны;

Синквейн-бабочка — 2—4—6—8—2—8—6—4—2;

Корона синквейнов — 5 традиционных синквейнов, образующих завершенное стихотворение;

Гирлянда синквейнов — аналог венка сонетов,

*корона синквейнов, к которой добавлен шестой синквейн,

где первая строка взята из первого синквейна,

вторая строка из второго, и т. д.

Чёткое соблюдение правил написания синквейна не обязательно.

Например, для улучшения текста в четвёртой строке можно использовать три или пять слов, а в пятой строке — два слова. Возможны варианты использования и других частей речи.

Написание синквейна является формой свободного творчества, требующей от автора умения находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать.

Помимо использования синквейнов на уроках литературы (например, для подведения итогов по пройденному произведению) практикуется и использование синквейна как заключительного задания по пройденному материалу любой другой дисциплины.

ТАНКЕТКА — сверхкраткая поэтическая форма

*стихотворение из двух строк, насчитывающих в сумме шесть слогов.

3+3 или 2+4.

* должно быть не больше пяти слов

* не должно быть знаков препинания.

++++

японка

бабочка

(Алексей Верницкий)

Сибирь

гиперссылка

(Роман Савоста)

где нас

там хорошо

(Олег Ярошев)

http://www.stihi.ru/2015/07/09/8554 Самообучение написанию японских стихов ч. 1

Сэнрю (яп. ;; «речная ива») — жанр японской поэзии, возникший в период Эдо. По форме совпадает с хайку, то есть представляет собой трёхстишие, состоящее из строк длиной в 5, 7 и 5 слогов. Но, в отличие от лирического жанра хайку, сэнрю — жанр сатирико-юмористический, далёкий от любования красотой природы. Характерно, что сэнрю обычно не содержат киго — указания на одно из четырёх времён года, обязательного для классического хайку.

В Японии в смеховой культуре юмор всегда преобладал над сатирой. Об этом пишет в книге «Японская художественная традиция» Т. Григорьева. Поэтому хайку в жанре сэнрю не преследовались властями, как это случалось бы с сатирическими произведениями. Сатира может оказаться в оппозиции к власти и тогда, когда не затрагивает социальных вопросов: за счёт постоянного обличения нравов, если духовная власть посчитает это нарушением монополии верхов на критику. Но сэнрю не занимались и нравственным обличением обычных человеческих пороков. Это скорее, даже в сатирических стихах, жанр шутки, анекдота, скетча.

Хотя внешне, по своему содержанию, сэнрю похожи на европейские анекдоты, между сэнрю и европейской смеховой традицией есть принципиальная разница. У сэнрю было серьёзное идеологическое обоснование, и мастера сэнрю не считали себя поэтами, уступающими в эстетике поэтам прошлых эпох. Смех по-японски «окаси». Вот что пишет о смеховой культуре Японии XVIII века Т. Григорьева: «Не удивительно, что Хисамацу ставит окаси в один ряд с аварэ, югэн, саби. Они равноправны. Каждому времени — своё чувство: строгость Нара, красота Хэйана, печаль Муромати, смех Эдо. Общество отстраняло то, к чему теряло интерес, и выдвигало на первый план то, в чем испытывало нужду. Постоянным оставался критерий прекрасного».

Своё название сэнрю получили по имени поэта Карая Сэнрю (;;;;, 1718—1790), благодаря которому жанр обрёл популярность.

Ссылки полезные

http://haiku.ru/frog/def.htm Алексей Андреев ЧТО ТАКОЕ ХАЙКУ?

http://www.haikupedia.ru/ Haikupedia — энциклопедия хайку

http://tkana.zhuka.ru/kama/ugan/ В стиле югэн

http://www.stihi.ru/2015/07/06/4101 встречи на звездном мосту V. конкурсные стихи

Конкурс Хайку (правила судейства)

http://www.stihi.ru/avtor/rengekonkurs Сад Рёандзи Конкурсы

http://www.stihi.ru/2015/07/03/140 прощай навеки. акро-танка. попытка 6

http://termitnik.dp.ua/poem/152528/ ТЕРМИтник поэзии

Классики (Акро-танка)Константин

1. Хокку или хайку — (начальная строфа) нерифмованные трёхстишия из 17 слогов (5+7+5).

2. Танка — (короткая песня) нерифмованные пятистишия из 31 слога (5+7+5+7+7). Корни поэзии — в человеческом сердце.

3. Кёка — (безумные стихи), размер, как танка.

4. Ракусю — сатирический вид танка.

5. Тёка или нагаута — (длинная песня), размер танка, до 100 строк.

6. Бусоку-секитаи — (душа природы — душа человека) в переводе — «След Будды» — нерифмованные шестистишия из 38 слогов (5+7+5+7+7+7).

7. Сэдока — (песня гребцов) нерифмованные шестистишия из 38 слогов (5+7+7+5+7+7).

8. Синтайси — (новый стих) — начало, как танка, общий объём неограничен — романтическую поэзию утвердил поэт Симадзаки Тосон в начале ХХ века.

9. Синквейн — нерифмованные пятистишия из 22 слогов (2+4+6+8+2) — придумала и ввела в употребление в начале ХХ века американская поэтесса А.Крепси.

СЭДОКА-Жанр японской поэзии- шестистишия, в которых слоги в строках располагются следующим образом:5-7-7-5-7-7

Глаза печальны,

Морщины, словно тропы.

Оставленные жизнью.

Где же хирург,

Что делает пластику

Тела и души.

КЛАРА РУБИНА,-ЧЛЕН ЛИТО,

.

Сосуществуем

Очень долгое время.

Но так и не успели

Наговориться.

Хорошо бы в раю нам

Быть в одной эскадрилье.

АЛЕКСАНДР ФРЕЙДЛЕС,- ЧЛЕН ЛИТО,

.

Дождь моросящий.

Плачет гордыня моя,

В мыслях прщаясь с тобой-

Пленница чувства.

Чуть встрепенется душа.

Смоет слезинки с лица.

КИРА КРУЗИС- ЧЛЕН ЛИТО.

ПС:

Не пользуйтесь шпаргалкой как основой всего..

она была собрана из того, что было и на то время в интернете

(она для меня создавалась)

Источник