- Депрессия у подростков

- Причины подростковой депрессии

- Занятия по коррекции депрессии у старших школьников

- Поведенческо-терапевтические и когнитивные модели депрессивных расстройств

- Аффективный тренинг при депрессивных расстройствах у детей и подростков

- Методы самоконтроля при депрессивных расстройствах у детей и подростков

- Активизация пациента при депрессивных расстройствах

- Приобретение и закрепление социальных навыков

- Проблемы в процессе терапии депрессивных расстройствах у детей и подростков

Депрессия у подростков

Депрессия у подростков – это часто встречающееся состояние. 11% подростков до 18 лет страдают депрессивными расстройствами. Девочки страдают депрессией чаще, чем мальчики. Если игнорировать проявления депрессии и не оказать своевременную помощь, данное состояние может привести к трагическому исходу, например, суициду.

Причины подростковой депрессии

В переходном возрасте происходит бурный рост организма, который сопровождается гормональным сдвигом, перестройкой в жизнедеятельности всего организма. Также подростки испытывают стресс из-за учебной нагрузки, возрастающей ответственности, сложностями взаимодействия со сверстниками, взрослыми. Вышеперечисленные моменты делают ребенка крайне уязвимым. Причинами развития депрессии могут быть как внешние причины (стресс, плохая успеваемость в школе, проблемы в отношениях в семье, со сверстниками, тяжелые заболевания), так и внутренние причины, связанные с нарушением биохимических процессов в головном мозге.

Симптомы депрессии у подростков

Диагностика депрессии в подростковом возрасте вызывает некоторые трудности, так как типичная картина депрессии проявляется у детей не всегда. Пубертатный возраст накладывает отпечаток на картину симптомов депрессии, определяет своеобразие болезненных переживаний. Гораздо чаще депрессия у подростков проявляется в виде нарушений поведения, интереса к алкоголю, наркотикам, постоянной скуки. Отмечается снижение успехов в учебе, обилие соматических жалоб на здоровье и т.д. Важно обращать внимание на изменения в поведении у ребенка, которые могут скрывать под собой симптомы депрессии, чтобы не упустить время и в нужный момент обратиться к врачу-психиатру, психотерапевту, психологу за помощью.

«Маски» депрессии у ребенка

Депрессия у подростков может скрываться за «масками», когда типичные проявления депрессии не являются первым, бросающимся в глаза компонентом. Условно выделяют несколько «масок» или, так называемых, эквивалентов депрессий у подростков.

Девиантный эквивалент. Этот эквивалент проявляется внезапно начавшимися, не свойственными ранее, нарушениями поведения. Подросток начинает испытывать тягу к «дурным» компаниям, прогуливать школу, сбегать из дома, проявлять интерес к алкоголю, воровству. Имеет место самоповреждающее поведение (ребята наносят себе порезы, ожоги, ввязываются в драки). Однако в отличие от истинного девиантного поведения, на состоянии ребенка лежит отпечаток отчаяния, и истинного удовольствия от своих поступков он не получает.

Употребление алкоголя и наркотических веществ связано с тем, что подросток хочет облегчить свое эмоциональное состояние. Как правило, подростки скрывают свои внутренние переживания от взрослых, но в голове у них могут скрываться довольно мрачные мысли о собственной несостоятельности, отсутствии смысла жизни, перспектив.

Психологи объясняют подобное поведение тем, что ребенок намеренно ищет наказания, так как думает о себе как о «плохом».

Случай из практики. Мальчик Р., будучи в младшей школе примерным ребенком, состоятельным в учебе, любимцем учителей, в подростковом возрасте внезапно начал употреблять наркотики, обманывать взрослых, воровать, наносить себе повреждения. Учителя, родители списывали изменения поведения на подростковый возраст и отнеслись к состоянию ребенка серьезно только после незавершенной суицидальной попытки. Впоследствии мальчик признавался врачам в том, что на протяжении длительного времени находился в подавленном состоянии, видел свое будущее в мрачном свете, считал себя бесполезным, думал, что он ничего не добьется, только подведет всех. После обращения к врачу и прохождения курса лечения, психотерапии мальчик вернулся к нормальной жизни, снова появилась заинтересованность в учебе, планы на будущее, отношения в семье стали более доверительными.

Апатический эквивалент. Характеризуется трудностями в учебе. Дети жалуются на быструю утомляемость, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, постоянную скуку. Часто подростки говорят о том, что они стали «как будто глупее». Вышеперечисленные проблемы приводят к снижению успеваемости. Дети начинают прогуливать школу, сидят дома, теряют интерес к общению, забрасывают хобби, кружки, пренебрегают личной гигиеной. Изменяется digital-активность подростка, например, на смену социальным сетям приходят однотипные игры или просмотр роликов в интернете, которые не несут смысловой нагрузки. При таком состоянии часто появляются мысли о «нежелании жить», так как подростки начинают корить себя за свою несостоятельность. Нередко взрослые списывают состояние подростка на лень, ругают ребенка, тем самым усугубляют тяжесть его состояния, создавая «порочный круг».

Случай из практики. Подросток В., после смерти отца перестала посещать школу, спортивные кружки, стала жаловаться на ухудшение памяти, быструю истощаемость, не могла сконцентрироваться на сюжете фильма или книги, потеряла контакт с друзьями, со временем практически перестала вставать с постели. После обращения к психиатру и подбора терапии девочка стала активнее, инициативнее, вновь начала общаться со сверстниками, вернулась в школу, успешно закончила 10 класс. Психотерапия помогла ей принять потерю близкого человека. Впоследствии девочка стала большой поддержкой для своей мамы.

Ипохондрический эквивалент. Этот вариант «маски депрессии» встречается реже, чем первые два. Он проявляется многочисленными жалобами на здоровье, желанием постоянно обследоваться у врачей. Ссылаясь на слабое здоровье, такие подростки пропускают школу. При этом они не обманывают родителей, а на самом деле испытывают различные физические недомогания (головокружение, тошноту, может отмечаться подъем температуры до 38 градусов).

Случай из практики. Пациентка К., постоянно предъявляла различные жалобы на головные боли, боли в животе, ломоту в конечностях, головокружение, тошноту, просила обследовать ее, читала о заболеваниях в интернете. Полное обследование исключило наличие какого-либо заболевания, что ненадолго успокоило девочку. Спустя непродолжительное время она вновь находила у себя симптомы тяжелых заболеваний. По собственной инициативе девочка посетила психиатра. После подбора лечения постепенно пропали соматические жалобы, а после работы с психотерапевтом она выяснила причину своей депрессии и смогла ее побороть.

«Будто тяжелый металл закачали внутрь меня»

Помимо депрессивных «масок» в старшем подростковом возрасте могут встречаться и более классические депрессивные картины. Юноши и девушки жалуются на тоску, угнетенное настроение, плаксивость, тревогу. Голос становится тихим, речь замедляется, мимика оскудевает.

Для классической депрессии характерна бессонница с ночными и ранними утренними пробуждениями, снижение аппетита. Пища становится «как трава» на вкус, любимые прежде блюда не приносят удовольствия. Появляются идеи самообвинения, физические недостатки преувеличиваются, начинают казаться «уродствами». Периодически подростки очень красочно описывают свои переживания. Например, одна девушка так описывала свое состояние: «Будто тяжелый металл закачивают внутрь, и он разливается по всему телу. В груди камень. Мысли взяли и перевернули через мясорубку. В голове каша».

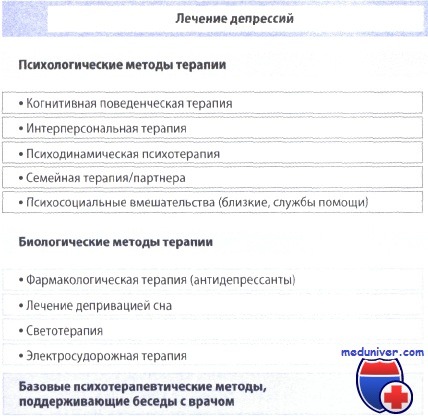

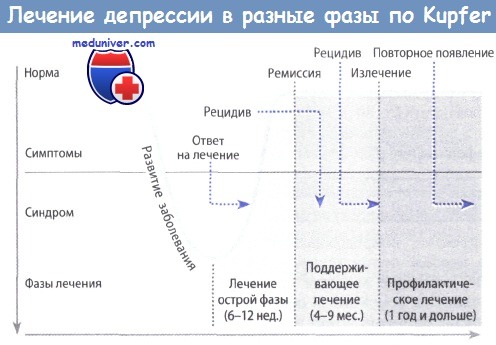

Как справиться с подростковой депрессией

Родителям необходимо обращать внимание на подобные изменения в поведении ребенка и вовремя обращаться за помощью к психиатру, психологу. Также в этот сложный период крайне важна поддержка семьи, окружения. В лечении депрессии у подростков чаще всего применяется комплексный подход (лекарственная терапия, индивидуальная психотерапия, семейная психотерапия, другие реабилитационные мероприятия). Однако, каждый случай депрессии уникален. Для оптимального подбора лечения необходимо рассматривать ситуацию в индивидуальном порядке. При наличии симптомов депрессии у ребенка важно не отворачиваться от него, не бояться вовремя обратиться за помощью, чтобы вернуть сыну или дочке улыбку и радость жизни.

Источник

Занятия по коррекции депрессии у старших школьников

Глубинно-ориентированные методы терапии депрессивных расстройств. Большинство психоаналитических теорий исходит из того, что причиной развития депрессии бывает реальная или воображаемая утрата (Finch, Saylor). Характер этой утраты и интрапсихический уровень, на котором происходит ее переработка, оценивается в разных теоретических концепциях по-разному в зависимости от того, на каком этапе развития структуры Я впервые манифестирует депрессия.

Так, Фрейд постулировал в качестве основного механизма возникновения депрессии интроекцию утраченного объекта и изменение направленности амбивалентности, изначально относящейся к объекту, на этот интернализированный объект как часть самого себя. Он исходил из конфликта между Я и Сверх-Я, а Бибринг (Bibring), напротив, предполагал наличие конфликта между Я и Оно, объясняющего возникновение депрессий уже в возрасте от 6 до 7 лет.

Более ранние травмирующие переживания сохраняются в сфере бессознательного и манифестируют в виде выраженной ранимости с тенденцией интерпретировать даже незначительные конфликты как проявление собственной несостоятельности.

Для психоаналитического метода в широком смысле характерно, что пациент в процессе психотерапии осознает происхождение агрессивных импульсов, направленных на себя, обучается интегрировать их и переживает возвращение чувства собственного достоинства. В то время как лечение подростков, так же как и взрослых, проводится в форме бесед, для детей в большинстве случаев избирают игровую терапию.

Поведенческо-терапевтические и когнитивные модели депрессивных расстройств

В поведенческой терапии (Lewinson et al.) определение депрессии дается с точки зрения психологии подкрепления: депрессия возникает в результате неспособности индивида влиять на позитивное подкрепление собственного поведения с помощью факторов среды. В центре терапевтических усилий стоят изменения уровня активности и социальных умений пациента. Была высказана гипотеза (Kashani et al.), что в соответствии с этой моделью к развитию депрессий в детском возрасте приводит недостаток социальной компетентности и способности к общению.

Среди когнитивных концепций особое значение имеют модель «приобретенной беспомощности» (Seligman) и модель «когнитивного искажения» (Beck). Согласно первой из этих моделей, депрессивная личность переживает успех и неудачу как явления, совершенно независимые от собственной активности и поведения, что порождает чувство полной беспомощности и негативное отношение к будущим событиям. Депрессивные личности живут в постоянном ожидании негативных событий, которые они не смогут контролировать.

Концепция приобретенной беспомощности подразумевает специфический атрибутивный стиль, которому, в отличие от позиции здоровой личности, свойственно постоянно приписывать неудачи в каких-либо делах собственным ошибкам, придавать им обобщенное, а не частное значение, распространять их негативное значение на другие ситуации и недооценивать позитивные компоненты.

Бек (Beck) назвал разработанную им когнитивную поведенческую терапию при депрессиях «активным, директивным, ограниченным во времени и структурированным методом психотерапии, основанным на теоретическом предположении, что аффекты и поведение индивида в значительной мере определяются тем, как этот индивид представляет себе окружающий мир». В лечении взрослых эта терапевтическая концепция играет большую роль и многократно получала соответствующую оценку.

Имеются многообещающие попытки использовать ее в терапии подростков, а возможно и детей, поэтому она должна быть рассмотрена здесь подробно (см. также Stark).

Модель депрессии по Беку (Beck et al.) основана на трех гипотезах (когнитивная триада), объясняющих развитие и сохранение депрессивных симптомов:

1) пациент недооценивает собственную личность (негативная самооценка);

2) во взаимодействиях с окружающим миром он видит исключительно неудачи, обиды и разочарования (негативная картина мира);

3) он исходит из того, что его поражения и фрустрации никогда не прекратятся (негативное ожидание будущего).

Эти типичные для депрессивного пациента взгляды приводят к тому, что он интерпретирует как прошлый, так и нынешний опыт в виде негативных, фиксированных, не поддающихся рациональной перепроверке мысленных схем, исключающих возможность альтернативного, конструктивно-оптимистического образа действий.

Такие дисфункциональные убеждения, складывающиеся в негативную картину самого себя, окружающего мира и будущего, выявились также при исследовании детей и подростков (Kovacs, Beck, Kazdin et al.).

Аффективный тренинг при депрессивных расстройствах у детей и подростков

Дети и подростки должны познакомиться с широким диапазоном эмоциональных переживаний как у самих себя, так и у других (например, с континуумом настроений: радостное—безразличное—грустное—печальное). В процессе терапии чувства могут идентифицироваться с помощью мимики или жестикуляции и в игровой форме (например, путем открывания карт) (Stark et al.).

Методы самоконтроля при депрессивных расстройствах у детей и подростков

На основе концепции Рема (Renin) типичные для депрессии когнитивные процессы должны быть изменены с помощью самонаблюдения, самооценки и самоподкрепления.

Путем самонаблюдения могут быть выявлены стрессоры и негативно фиксированные схемы мышления в повседневной жизни ребенка, а также оценена эффективность терапии. При тренинге самооценки дети обучаются видеть себя более реалистично и оптимистично, признавать собственные достоинства, замечать позитивные изменения. В рамках самоподкрепления ребенок награждает себя за позитивные стратегии решения проблем (обзор: Stark et al.).

Активизация пациента при депрессивных расстройствах

При лечении депрессивных детейили подростков настоятельно рекомендуется составлять план занятий, в который включаются приятные для ребенка виды деятельности и мероприятия. Они противодействуют типичной для депрессии склонности к уходу, пассивности и снижению мотиваций и способствуют позитивным переживаниям и улучшению настроения.

Приобретение и закрепление социальных навыков

Тренинг социальных навыков должен касаться как вербальных, так и невербальных способов поведения (например, зрительный контакт, улыбка), существенных для выражения и принятия как негативных, так и позитивных эмоций. Он включает инструктивные техники, обучение на модели и проигрывание (практическое использование) социально адекватных способов поведения при наличии обратной связи с терапевтом. Ребенок должен научиться вначале обдумывать проблему, разрабатывать стратегии ее решения и заранее предвидеть последствия возможных действий.

Проблемы в процессе терапии депрессивных расстройствах у детей и подростков

В процессе психотерапии депрессивных детей и подростков нередко возникают проблемы. Так, например, когнитивно-поведенческая концепция исходит из того, что пациент активно включается в лечение, однако депрессивные больные нередко пассивны и молчаливы в процессе терапии, поэтому даже вербальный обмен информацией затруднен. Типичные для депрессии безнадежность и ангедония у ребенка или подростка иногда уже с самого начала не позволяют им рассчитывать на успех терапии («все это бессмысленно»).

Виды деятельности, задуманные как способы позитивного подкрепления, из-за депрессивной установки ребенка не переживаются как таковые. Нарушения концентрации и трудности в принятии решений тоже могут негативно повлиять на терапевтический процесс.

Поэтому терапевт при лечении депрессивных детей и подростков должен учитывать роль факторов, укрепляющих комплайенс (согласие с самим собой) пациента. К ним относятся приятное окружение и позитивное восприятие себя. Часто ролевые игры и изобразительный материал больше поощряют пациента к сотрудничеству, чем преимущественно вербальное общение. Терапевтические указания и поддерживающие установки никогда не должны формулироваться в общем виде — следует всегда исходить из личного жизненного опыта ребенка и его семьи.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник