II. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ

Глава 6. Эмоциональная регуляция поведения

§ 7. Общие закономерности эмоций и чувств

Возникновение и угасание эмоций и чувств подчинены всем закономерностям формирования условного рефлекса.

Чувства, выработанные к одному объекту, переносятся в определенной степени на весь класс однородных объектов. Таким образом, одной из закономерностей чувств является их обобщенность и возможность переноса.

Другая закономерность –- притупляемость чувств под влиянием длительно действующих раздражителей. Любимая песня надоедает, если ее постоянно и всюду слышишь; шутка, повторяемая слишком часто, не вызывает смеха. Воздействие, вызывающее новые чувства, обычно предпочитается привычным надоевшим воздействиям.

Притуплению подвержены как положительные, так и отрицательные чувства. Человек в известной мере привыкает ко всему, в том числе и к отрицательным воздействиям (к плохому запаху, неприглядным картинам, неуютной обстановке и т. п.). Притупление отрицательных чувств опасно, поскольку они сигнализируют о неблагоприятной обстановке, побуждая к ее изменению.

Различные чувства, возникающие при воздействии различных раздражителей, сопоставляются и влияют друг на друга, взаимодействуют. Чувство досады от неэтического поступка одного лица усиливается, если оно противопоставляется благородному поступку другого лица в той же ситуации. Удовольствие сильнее чувствуется вслед за неудовольствием. Чем труднее судьба героя романа, тем радостнее воспринимается благополучный исход его злоключений. Это контраст чувств.

Одна из закономерностей чувств – их суммация. Чувства, систематически вызываемые тем или иным объектом, накапливаются, суммируются. Так, в результате суммации чувства у нас укрепляются любовь и уважение к родителям, другу, родным местам. Накопление отрицательных переживаний (жизненных невзгод, неприятностей) может привести к аффекту, очень сильной реакции по поводу внешне незначительного события. В результате суммации чувств повышается эмоциональная чувствительность к тем или иным событиям.

Эмоциональные состояния могут замещаться. Так, неудача в одной деятельности может компенсироваться успехом в другой деятельности.

Одна из закономерностей эмоций – их переключаемость. Эмоции, не удовлетворенные в отношении одного объекта, могут переноситься на другие объекты (всем знакомо явление «возмещения зла на слабом»).

В ряде случаев эмоции взаимно несовместимы – амбивалентны, возникает внутриличностная конфликтная ситуация. (Так, у отца-алкоголика любовь к семье противоборствует с ненавистью к ней, когда его лишают возможности принять алкоголь.) Конфликт между противоположными чувствами изживается различными способами: вытеснением чувств под каким-либо «оправдательным» предлогом, искажением отдельных представлений.

Эмоции и чувства имеют внешнее выражение – экспрессию. Внешне эмоции и чувства выражаются движениями мышц лица (мимика), мышц тела (пантомимика, жесты, поза, осанка), изменениями тона голоса, темпа речи. Вглядитесь в картины Репина, Федотова, Сурикова и других мастеров живописи. Их талант очень верно запечатлел внешнее выражение сложных человеческих чувств – мук и страдания, горести и печали, юмора и веселья.

Печаль или уныние сопровождаются расслаблением скелетных мышц (согнутая спина, опущенные руки, склоненная на грудь голова), замедлением и неуверенностью движений. В мимике эти чувства выражаются сведением бровей, опусканием уголков рта, появлением характерных складок на лбу, от носа к уголкам рта. Иное выражение эмоций радости; мышечный тонус повышен, осанка прямая, плечи развернуты, движения энергичны и точны, брови в спокойном состоянии.

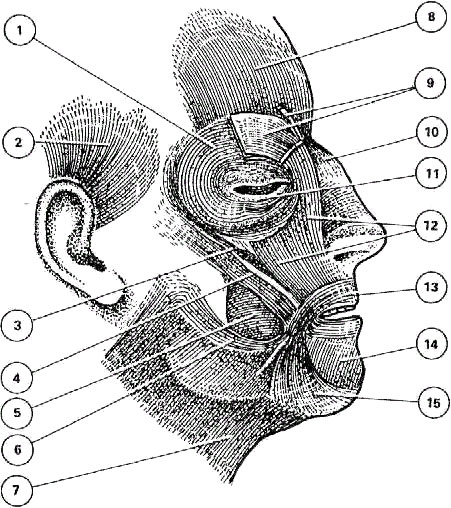

Большая группа мимических мышц лица создает типичные эмоциональные выражения (рис. 86). При этом активность левого полушария отражается на правой части лица, а активность правого полушария – на его левой части. Левая и правая части лица по-разному выражают реакции на эмоциональные факторы. Работа правого полушария выражается в эмоциональной непосредственности левой половины лица. Здесь можно увидеть «истинное» чувство. На правой же половине лица эмоции выражаются более проконтролированным левым («рациональным») полушарием[1].

Некоторые эмоциональные движения являются остатком (рудиментом) тех действий, которые у наших далеких предков имели биологическое значение – использовались для нападения или защиты: оскал зубов, сжимание кулаков при гневе, пригибание головы при страхе, вздрагивание при испуге. Однако многие внешние выражения эмоций нельзя считать рудиментом. Они – механизм общения. Тональность голоса, мимика, жесты помогают людям лучше понять друг друга, создают внеречевую (паралингвистическую) коммуникацию. Мимика человека воспитывается социальной средой и служит средством адаптации к ней. Человек путем непроизвольного подражания усваивает от окружающих людей типовые схемы, образы выражения печали, страха, надежды, гнева, ненависти и любви, принятые в данном социуме.

Эмоционально выразительные движения лица и тела – мощное средство взаимодействия людей. Они служат первым средством общения между матерью и ребенком. Мы легко замечаем чувства других людей по выражению их лица. Выразительные движения придают живость и энергию нашей речи. Они раскрывают наши мысли и намерения иногда более явно, чем слова.

Подавление внешнего проявления эмоций приводит к их смягчению. «Тот, кто дает волю бурным телодвижениям, усиливает свою ярость; тот, кто не сдерживает проявление страха, будет испытывать его в усиленной степени; тот, кто, будучи подавлен горем, остается пассивным, упускает лучший способ восстановить душевное равновесие»[2].

Человек не идет на поводу у эмоций. Волевыми усилиями он может регулировать свое эмоциональное состояние. Наряду с этим эмоции остаются мощным фактором регуляции поведения даже в структуре волевого действия. Высшие эмоции органически включаются в волевую регуляцию человеческого поведения. Так, чувство долга обеспечивает достижение сознательно поставленных социально значимых целей.

Сознательная, рациональная регуляция поведения, с одной стороны, побуждается эмоциями, но, с другой, – противостоит текущим эмоциям. Волевые действия совершаются вопреки конкурирующим эмоциям. Человек действует, превозмогая боль, жажду, голод и всевозможные влечения.

Эмоции доминируют там, где сознательная регуляция поведения недостаточна, но это не значит, что чем сознательнее действие, тем меньшую значимость имеют эмоции.

В сознательных действиях эмоции обеспечивают их энергетический потенциал и усиливают то направление действия, результативность которого наиболее значима и вероятна.

Эмоции социализированного индивида несут регуляционную «вахту» в содружестве с разумом. Волевая регуляция не снимает эмоциональной регуляции, она обеспечивает баланс эмоций и разума, уравновешенность объективного и субъективного в психической деятельности человека.

1 – Верхний орбитальный мускул. 2 – Ушной мускул. 3 – Малый скуловой мускул. 4 – Большой скуловой мускул. 5 – Щечный мускул. 6 – Мускул смеха. 7 – Подкожный мускул. 8 – Лобный мускул. 9 – Сдвигатель бровей. 10 – Пирамидальный мускул носа. 11 – Нижний орбитальный мускул. 12 – Квадратный мускул верхней губы. 13 – Круговой мускул рта. 14 – Квадратный мускул подбородка. 15 — Треугольный мускул подбородка.

Лобная мышца (8) сокращается при умственном напряжении, при внезапно возникшем внимании к объекту (сокращение лобной мышцы проявляется в горизонтальных складках лба и поднятии бровей). Сокращение мышцы верхнего века (1) усиливает выражение внимания и удивления. Умеренное сокращение верхней орбитальной мышцы обеспечивает проявление умеренного интеллектуального чувства; сильное ее сокращение выражает глубокую озадаченность. Редкое ее сокращение придает лицу выражение посредственности, интеллектуальной ограниченности. Сильное сокращение лобной мышцы при пассивности орбитальной придает лицу выражение растерянности. Плотно сомкнутые губы, сокращение круговой мускулатуры рта (13) свидетельствует о волевом напряжении.

Печаль выражается сдвигателем бровей (9), поднятием их внутреннего угла и опусканием наружного угла. На средней трети лба возникают поперечные складки, а на переносье – вертикальные складки. Злоба выражается сокращением пирамидальной мышцы носа (10). При этом брови принимают косое выражение за счет понижения их внутреннего угла, а на переносье появляются горизонтальные складки. Квадратная мышца верхней губы (12) при этом подтягивает носогубную складку, которая приобретает вогнутое положение. При этом приподнимается щека и на ней появляются выразительные складки, идущие от внутреннего угла глаза вниз. Радость выражается совместным сокращением скуловых мышц (3) и нижней орбитальной мышцы (11). Отвращение и презрение выражаются мышцами, относящимися к зрительному («презрение») и вкусовому («отвращение») восприятию. Упадок духа – опусканием углов рта. Расстройство, слезы – сокращением квадратной мышцы верхней губы и ритмическими сокращениями треугольной мышцы подбородка (15).

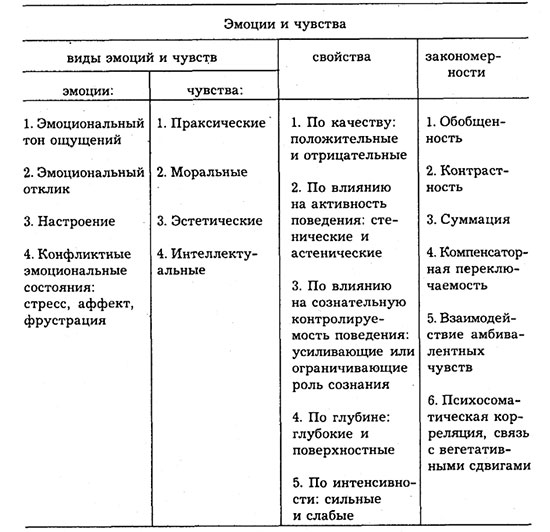

В заключение рассмотрим сводную таблицу различных характеристик эмоций (табл. 11).

Виды, свойства и закономерности эмоций и чувств

[1] В телевизионном диспуте между кандидатами на пост Президента США Кеннеди и Никсоном (1960) Никсон был виден зрителям со стороны менее контролируемой левой половины лица, что, по мнению американских психологов, поставило его в менее выгодное положение.

[2] Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных. Соч. т. 5. М., 1953. С.919-920.

Источник

Мир психологии

психология для всех и каждого

Эмоциональные процессы: их функции, компоненты и закономерности протекания

Эмоциональные процессы: их функции, компоненты и закономерности протекания

В процессе эволюции животного мира появилась особая форма проявления отражательной функции мозга – эмоции (возбуждаю, волную – лат.).

В психологии эмоции – процессы, отражающие личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека в форме переживания.

- Аффект.

- Эмоции.

- Чувства – более устойчивые психические состояния, имеют четко выраженный характер, не могут быть безотносительны. В зависимости от направления:

- моральные – отношения к др. людям;

- интеллектуальные – связаны с познавательной Деятельностью;

- эстетические – чувства красоты при восприятии природы, искусства;

- практические – связаны с Деятельностью человека.

1. Настроение – самое длительное психологическое состояние, окрашивающее все поведение человека. Может повышать или понижать жизнедеятельность человека.

2. Страсть – сильное, устойчивое, всеохватывающее чувство, доминирующее над другими побуждениями человека. Приводит к сосредоточению на предмете страсти всех сил и устремлений. Основной признак – действенность, слияние волевых и эмоциональных устремлений. Объединение страсти и нравственного начала в человеке служит движущей силой великих дел, открытий, подвигов.

Функции эмоций

Переживание чувства является психическим процессом, имеющим свою динамику, текущим и изменчивым.

Эмоции выполняют следующие функции: отражательно-оценочную; переключающую; регуляторную; коммуникативную; подкрепляющую; компенсаторную (замещающую); побудительную; дезорганизующую; функцию «аварийного» разрешения ситуаций; предвосхищающую; эвристическую; функцию синтезирующей основы образа, целостности отражения; функцию активации и мобилизации организма; экспрессивную.

Физиологические и поведенческие компоненты эмоций. Возникновение эмоций имеет своим началом изменения, которые совершаются во внешнем мире. Эти изменения ведут к повышению или понижению жизнедеятельности, пробуждению одних потребностей и угасанию других, к переменам в процессах, происходящих внутри человеческого организма. Физиологические процессы, характерные для переживания чувств, связаны как со сложным безусловным, так и с условным рефлексами. Как известно, системы условных рефлексов замыкаются и закрепляются в коре больших полушарий, а сложные безусловные рефлексы осуществляются через подкорковые узлы полушарий, зрительные бугры, относящиеся к мозговому стволу, и другие центры, передающие нервное возбуждение из высших отделов мозга на вегетативную нервную систему. Переживания чувств являются результатом совместной Деятельности коры и подкорковых центров.

Чем большее значение имеют для человека изменения, происходящие вокруг него и с ним, тем более глубокими являются переживания чувств. Возникающие вследствие этого процессы возбуждения, распространяясь по коре больших полушарий, захватывают подкорковые центры. В отделах мозга, лежащих ниже коры больших полушарий, находятся различные центры физиологической Деятельности организма: дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, секреторной и др. Поэтому возбуждение подкорковых центров вызывает усиленную Деятельность ряда внутренних органов. В связи с этим переживание чувств сопровождается изменением ритма дыхания (человек задыхается от волнения, тяжело и прерывисто дышит) и сердечной Деятельности (сердце замирает или усиленно бьется), изменяется кровоснабжение отдельных частей организма (от стыда краснеют, от ужаса бледнеют), нарушается функционирование секреторных желез (слезы от горя, пересыхание во рту при волнении, «холодный» пот от страха) и т.д. Эти процессы, протекающие во внутренних органах тела, сравнительно легко поддаются регистрации и самонаблюдению и в силу этого с давних времен зачастую принимались за причину чувств. В нашем словоупотреблении и до сих пор сохранились выражения: «сердце не прощает», «тоска в сердце», «покорить сердце» и др. В свете современной физиологии и психологии очевидна наивность этих воззрений. То, что принималось за причину, является лишь следствием других процессов, происходящих в мозгу человека.

Кора больших полушарий в нормальных условиях оказывает тормозящее влияние на подкорковые центры, и таким образом сдерживаются внешние выражения чувств. Если кора мозга приходит в состояние чрезмерного возбуждения при воздействии раздражителей большой силы, при переутомлении, при опьянении, то в результате иррадиации перевозбуждаются и центры, лежащие ниже коры, вследствие чего исчезает обычная сдержанность. А если в подкорковых узлах полушарий и промежуточном мозге в случае отрицательной индукции распространяется процесс широкого торможения, то наблюдается угнетение, ослабление или скованность мускульных движений, упадок сердечно-сосудистой Деятельности и дыхания и т.д. Таким образом, при переживании чувств, при эмоциональных состояниях наблюдается и повышение, и понижение интенсивности разных сторон жизнедеятельности человека.

В последнее время физиологические исследования выявили значение некоторых узкоспециализированных мозговых структур для возникновения эмоциональных состояний. Опыты проводились на животных, которым вживляли электроды в определенные участки гипоталамуса (эксперименты Д. Олдса).

Существенно важные данные для понимания природы эмоций были также получены при изучении функциональной асимметрии мозга. В частности, выяснилось, что левое полушарие в большей степени связано с возникновением и поддержанием положительных эмоций, а правое – с отрицательными эмоциями.

Все исследования физиологических основ эмоций отчетливо показывают их полярный характер: удовольствие – неудовольствие, наслаждение – страдание, приятное – неприятное и т.д. Эта полярность эмоциональных состояний находит основание в специализации мозговых структур и закономерностях протекания физиологических процессов.

Удовлетворение или неудовлетворение потребностей порождает у человека специфические переживания, приобретающие различные формы: эмоций, аффектов, настроений, стрессовых состояний и собственно чувств (в узком значении слова).

Эмоции, выполняя функцию оценки, непосредственно в переживании оценивают и выражают значимость предметов и ситуаций для достижения целей и удовлетворения потребностей субъекта. Эмоции являются тем языком, той системой сигналов, посредством которой субъект узнает о значимости происходящего.

Эмоции выполняют функцию побуждения, из оценки происходящего вытекает побуждение к действию. В зависимости от знака оценки (положительного или отрицательного), действие может быть направлено либо на присвоение, овладение требуемым, необходимым, либо на прекращение неуспешного действия, либо на выбор другого.

С побуждением тесно связана такая функция эмоций, как активация нервных центров и всего организма в целом. Эмоции обеспечивают оптимальный уровень Деятельности центральной нервной системы и отдельных ее структур. Морфофункциональной системой эмоциональных процессов является блок регуляции тонуса и бодрствования индивида. То, что эмоциональное состояние влияет на продуктивность Деятельности – ее темп и ритм, – известно каждому из нас. Эмоции радости, уверенности в успехе Деятельности придают человеку дополнительные силы, побуждают к более интенсивной и напряженной работе.

Эмоции выполняют также регулирующую функцию, влияя на направление и осуществление Деятельности субъекта. Регуляция действий совершается как через эмоциональную оценку текущих событий, так и через актуализацию индивидуального опыта. Прошлый опыт успешных или неуспешных действий субъекта определяет выбор действий в текущей ситуации.

Синтезирующая функция эмоций позволяет соединять, синтезировать в единое целое отдельные, сопряженные во времени и пространстве события и факты. А.Р. Лурия показал, что совокупность образов, прямо или случайно связанных с ситуацией, породившей сильное эмоциональное переживание, образует в сознании субъекта прочный комплекс. Актуализация одного из его элементов влечет, иногда против воли субъекта, воспроизведение в сознании других его элементов.

Эмоции выполняют экспрессивную (выразительную) функцию. Очень часто они сопровождаются органическими изменениями периферического характера (покраснением, побледнением, учащением дыхания, сердцебиения и т.п.), проявляются в так называемых выразительных движениях (мимике – движениях лица, пантомимике – движениях всего тела, вокализации – в интонации и тембре голоса). В повседневной жизни по выразительным движениям мы, как правило, достаточно точно воспринимаем и оцениваем изменения в эмоциональном состоянии, в настроении окружающих людей.

Эмоции выполняют особую функцию, которую выделил А.Н. Леонтьев – они «ставят задачу на смысл».

Рассказать про двухкомпонентную и трехкомпонентную теории:

Шехтер – 2х факторная теория эмоций – развитие теории Джемса-Ланге. Эмоции возникают как когнитивная оценка физиологического сдвига. (Эксперимент: деление группы на части, физическое воздействие, одних предупреждают, другим ничего не говорят…) Оказывают влияние 2 фактора: когнитивный, психологический

Лазарус – 3х компонентная теория. Влияют следующие компоненты: когнитивный, психологический, поведенческий. Оценивается не только физиологический сдвиг, но и возможность поведения в данной ситуации, возможность интерпретировать: эмоции возникают, если мы воспринимаем как реально происходящее. Если подвергать все рациональному анализу – эмоции отсутствуют.

Источник