- Эмоциональная карта мозга: почему мы стыдимся висками, а боимся миндалинами

- Наталия Киеня

- Откуда в человеке берутся чувства? Известно, что за них отвечает наш головной мозг, — но в каких его областях рождаются те или иные эмоции? Т&P публикуют перевод статьи и составляют «эмоциональную карту мозга», чтобы понять, чем мы чувствуем, отчего гнев похож на счастье и почему человек не может жить без нежных прикосновений.

- Вина и стыд: височные доли

- Страх и гнев: миндалевидное тело

- Нежность и утешение: соматосенсорная кора

- Радость и смех: префронтальная кора и гиппокамп

- Похоть и любовь: не эмоции

- За чувства отвечает доля мозга отвечает за

Эмоциональная карта мозга: почему мы стыдимся висками, а боимся миндалинами

Наталия Киеня

Откуда в человеке берутся чувства? Известно, что за них отвечает наш головной мозг, — но в каких его областях рождаются те или иные эмоции? Т&P публикуют перевод статьи и составляют «эмоциональную карту мозга», чтобы понять, чем мы чувствуем, отчего гнев похож на счастье и почему человек не может жить без нежных прикосновений.

Вина и стыд: височные доли

Нам легко понять, как память или счет могут быть процессами, протекающими в головном мозгу. Однако с чувствами все не так гладко — отчасти потому, что в речи мы используем фразы вроде «разбить сердце» для описания грусти или «залиться краской» для описания стыда. И все же чувства — это явление из области нейрофизиологии: процесс, проходящий в тканях главного органа нашей нервной системы. Сегодня мы может отчасти оценить его благодаря технологии нейровизуализации.

В рамках своих исследований Петра Михль и несколько ее коллег из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене недавно сделали серию МРТ-снимков. Они стремились найти зоны мозга, которые отвечают за нашу способность чувствовать себя виноватыми или пристыженными. Ученые выяснили, что стыд и вина, похоже, являются соседями по «кварталу», хотя для каждого из этих чувств и предусмотрена своя анатомическая область.

Специалисты попросили участников эксперимента вообразить, будто они ощущают вину или стыд, и в обоих случаях это активировало височные доли мозга. При этом стыд задействовал в них переднюю поясную кору, которая следит за внешней средой и сообщает человеку об ошибках, и парагиппокампальную извилину, ответственную за запоминание сцен из прошлого. Вина, в свою очередь, «включала» латеральную затылочно-височную извилину и среднюю височную извилину — центр вестибулярного анализатора. Кроме того, у пристыженных людей начинали работать передние и средние лобные извилины, а у тех, кто ощущал вину, активизировались миндалевидные тела (миндалины) и островковая доля. Последние две зоны мозга входят в лимбическую систему, которая регулирует наши базовые эмоции из серии «бей или беги», работу внутренних органов, кровяное давление и другие параметры.

Сравнив МРТ-снимки мозга людей разного пола, ученые обнаружили, что у женщин вина затрагивала только височные доли, а у мужчин параллельно начинали работать лобные доли, затылочные доли и миндалины — одни из самых древних элементов мозга, которые отвечают за чувство страха, гнева, паники и удовольствия.

Страх и гнев: миндалевидное тело

Во время внутриутробного развития эмбриона лимбическая система формируется сразу после ствола, который организует рефлексы и связывает головной мозг со спинным. Ее работа — чувства и действия, которые нужны для выживания вида. Миндалины — важный элемент лимбической системы. Эти области располагаются вблизи гипоталамуса, внутри височных долей, и активизируются, когда мы видим пищу, сексуальных партнеров, соперников, плачущих детей и так далее. Разнообразные реакции организма на страх — тоже их работа: если ночью в парке вам кажется, будто за вами следует незнакомец, и ваше сердце начинает бешено колотиться, это происходит благодаря активности миндалин. В ходе нескольких независимых исследований, проведенных в различных центрах и университетах, специалистам удалось выяснить, что даже искусственная стимуляция этих областей вызывает у человека чувство приближения неминуемой опасности.

Гнев — это во многом тоже функция миндалевидных тел. Однако он разительно отличается от страха, печали и других негативных эмоций. Человеческий гнев удивителен тем, что похож на счастье: как радость и удовольствие, он заставляет нас двигаться вперед, в то время как страх или горе вынуждают отстраниться. Как и другие эмоции, гнев, злоба и ярость охватывают самые разные участки мозга: ведь чтобы реализовать их импульс, этому органу нужно оценить обстановку, обратиться к памяти и опыту, отрегулировать выработку гормонов в теле и сделать многое другое.

Нежность и утешение: соматосенсорная кора

Во многих культурах грусть и потрясение принято скрывать: например, в британском английском даже существует идиоматическое выражение «keep a stiff upper lip», которое означает «не выдавать своих чувств». Тем не менее нейробиологи утверждают, что с точки зрения физиологии мозга человеку просто необходимо участие других людей. «Клинические эксперименты показывают, что одиночество провоцирует стресс больше, чем любой другой фактор», — рассказывает немецкий ученый, автор книги «Наука счастья» Стефан Кляйн. «Одиночество — это бремя для мозга и тела. Его результатом становится беспокойство, беспорядок в мыслях и чувствах (следствие работы гормонов стресса) и ослабление иммунной системы. В изоляции люди делаются печальными и больными».

Одно исследование за другим показывает, что дружеское общение полезно для человека физически и духовно. Оно продлевает жизнь и улучшает ее качество. «Одно прикосновение того, кто вам близок и заслуживает вашего доверия, облегчает печаль», — говорит Стефан. «Это следствие работы нейромедиаторов — окситоцина и опиоидов, — которые высвобождаются в моменты нежности».

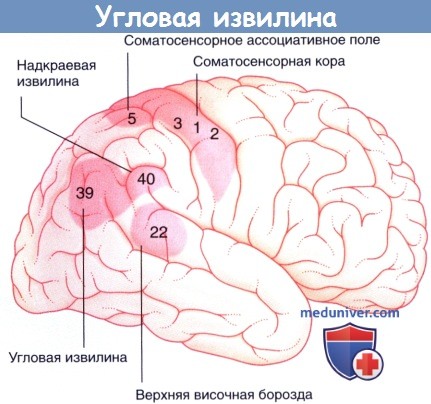

Недавно британским исследователям удалось подтвердить теорию полезности ласки с помощью компьютерной томографии. Они выяснили, что прикосновения других людей вызывают сильные всплески активности в соматосенсорной коре, которая и так работает постоянно, отслеживая все наши тактильные ощущения. Ученые пришли к выводу, что импульсы, которые возникают, если кто-то нежно касается нашего тела в тяжелые минуты, связаны с процессом вычленения из общего потока критически важных стимулов, способных все для нас изменить. Специалисты также заметили, что участники эксперимента переживали горе легче, когда их держал за руку незнакомец, и намного легче, когда их ладони касался близкий человек.

Радость и смех: префронтальная кора и гиппокамп

Когда мы испытываем радость, переживаем счастье, смеемся или улыбаемся, в нашем мозгу «зажигается» множество разных участков. В процесс создания и обработки положительных эмоций вовлекаются уже знакомое нам миндалевидное тело, префронтальная кора, гиппокамп и кора передней островковой доли большого мозга, так что чувство радости, как гнев, печаль или страх, охватывает весь мозг.

В радостные моменты правая миндалина становится намного активнее левой. Сегодня распространено мнение, что левое полушарие нашего мозга отвечает за логику, а правое — за творчество. Однако с недавних пор мы знаем, что это не так. Для выполнения большинства функций мозгу требуются обе части, хотя асимметрия полушарий существует: например, крупнейшие речевые центры располагаются слева, в то время как обработка интонации и акцентов больше локализуется справа.

Префронтальная кора — это несколько областей лобных долей мозга, которые находятся в передней части полушарий, сразу за лобной костью. Они связаны с лимбической системой и отвечают за нашу способность определять свои цели, вырабатывать планы, достигать нужных результатов, менять курс и импровизировать. Исследования показывают, что в счастливые моменты у женщин префронтальная кора левого полушария активнее, чем та же область справа.

Гиппокампы, которые находятся в глубине височных долей, вместе с миндалинами помогают нам отделить важные эмоциональные события от незначительных, чтобы первые можно было сохранить в долговременной памяти, а вторые — выкинуть. Иными словами, гиппокампы оценивают счастливые события с точки зрения их значимости для архива. Кора передней островковой доли большого мозга помогает им делать это. Она тоже связана с лимбической системой и активнее всего ведет себя, когда человек вспоминает приятные или печальные события.

Похоть и любовь: не эмоции

Сегодня человеческий мозг изучают тысячи нейробиологов по всему миру. Тем не менее пока науке не удалось точно определить, что такое эмоция и чувство. Нам известно, что многие чувства рождаются в лимбической системе — одном из самых древних элементов мозга. Однако, возможно, не все, что мы традиционно признавали эмоциями, действительно является ими. Например, вожделение с точки зрения физиологии мозга не похоже на страх или радость. Его импульсы формируются не в миндалинах, а в вентральном стриатуме, который еще называют «центром вознаграждения». Эта область также активизируется во время оргазма или поедания вкусной пищи. Некоторые ученые даже сомневаются в том, что вожделение — это чувство.

При этом вожделение отличается от любви, которая активирует дорсальный стриатум. Любопытно то, что ту же зону мозг задействует, если человек употребляет наркотики и попадает в зависимость от них. Тем не менее в периоды влюбленности мы определенно испытываем счастье, страх, гнев и печаль чаще, чем в спокойные периоды, — а это означает, что любовь, возможно, стоит считать суммой эмоций, желаний и импульсов.

Источник

За чувства отвечает доля мозга отвечает за

Теменная доля, особенно правая, имеет важнейшее значение для оценки взаимоотношений объектов в пространстве. Существуют также доказательства того, что теменная доля, особенно левая, отвечает за инициацию двигательных актов. (Большая часть нижеизложенной информации получена из наблюдений за пациентами с повреждениями головного мозга, чаще всего сосудистого генеза.)

а) Верхняя теменная долька и схема тела. Под схемой тела подразумевают осознание человеком наличия у него различных частей тела и понимание того, как одна часть тела расположена по отношению к другой. Это осознание зависит от прошлых (хранящихся в памяти) и текущих чувствительных ощущений. Реальность существования схемы тела доказана существованием феномена под названием одностороннее игнорирование, при котором пациент с повреждением верхних отделов теменной доли игнорирует существование противоположной половины тела.

Синдром игнорирования чаще возникает при повреждении правого полушария. В норме теменные доли свободно обмениваются информацией через мозолистое тело, а отличить в своем кармане монетку от ключа человек может и правой, и левой рукой, не прибегая при этом к помощи зрения (стереогнозия).

Пациенты с повреждением верхних отделов теменной доли справа не могут определить форму предмета, ощупывая его левой рукой. Такое состояние называют астереогнозией (тактильная агнозия). Пациенты с аналогичным повреждением левого полушария все еще могут распознать форму объекта при помощи своей правой руки, но при этом они не могут назвать его функцию. Как уже отмечено ранее, надкраевая извилина отвечает за фонологическое извлечение, а возникающие семантические нарушения могут быть связаны с расстройством «внутренней речи», которую обычно ведет человек при решении каких-либо задач.

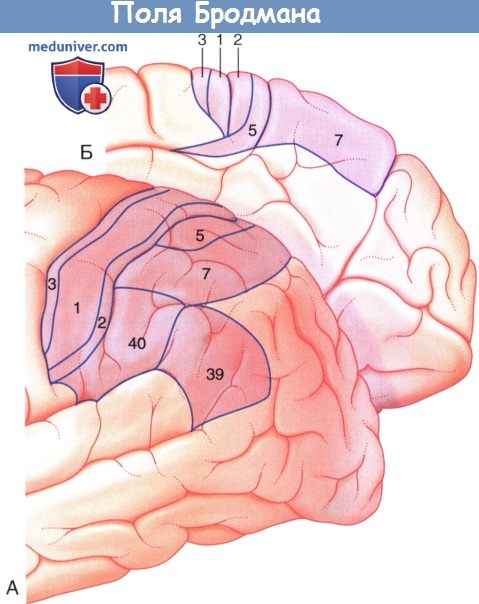

(А) Латеральная поверхность.

(Б) Медиальная поверхность.

3/1/2—соматосенсорная кора; 5—ассоциативная соматосенсорная кора;

7—задняя теменная кора; 39—угловая извилина; 40—надкраевая извилина.

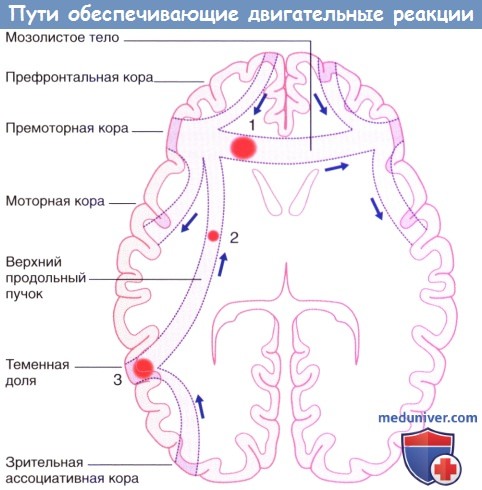

б) Теменная доля и начало движения. В разных ситуациях за начало двигательного акта могут отвечать различные участки мозга. Далее мы коснемся относительно сложных, выученных двигательных актов (поворот дверной ручки, укладка волос, задувание спички, хлопанье в ладоши). Логично было бы предположить, что за начало движения в таком случае будет отвечать доминантное полушарие, поскольку все эти акты могут быть выполнены в ответ на вербальное указание (устное или письменное). Подтверждением этому служит тот факт, что пациенты с пересеченным мозолистым телом по указанию могут выполнять выученные движения правой рукой, но не левой.

Идеомоторной апраксией (или апраксией конечностей) называют неспособность пациента по указанию выполнить какое-либо выученное движение. Она возникает при нарушении связи между центром планирования двигательного акта и центром его непосредственного исполнения. Пациент может самостоятельно воспроизвести нужное движение или его часть (что свидетельствует об отсутствии двигательных или чувствительных нарушений). Он также может объяснить, чего от него хочет добиться исследователь, но при этом больной не способен начать выполнять двигательный акт при прямом указании.

Об идеомоторной апраксии можно говорить в том случае, когда в теменной доле доминантного полушария хранятся программы выполнения выученных двигательных актов, которые при их активации сигналами из префронтальной коры вызывают возбуждение премоторной коры с одной или обеих сторон. (Также играют роль базальные ганглии) Идеомоторная апраксия может возникать у пациентов, недавно перенесших инсульт с повреждением структур, перечисленных и описанных па рисунке ниже. Самая частая причина апраксии — повреждение надкраевой извилины, причем повреждение с левой стороны ведет к двусторонней апраксии конечностей, а повреждение с правой стороны — только к левосторонней. На рисунке ниже инсульт локализации (2) привел к повреждению корково-спинномозговых волокон, спускающихся от коркового представительства кисти в двигательной коре. В случае, если повреждение произошло слева (как на рисунке), у пациента нарушается плавность движений в обеих конечностях, в то время как при повреждении с правой стороны будет страдать только подвижность левой кисти.

При идеаторной апраксии больной неспособен выполнять сложные двиг ательные акты, состоящие из различных движений. Это расстройство чаще всего развивается вследствие диффузного поражения головного мозга и затрагивает сразу обе стороны, но иногда бывает и при ограниченных повреждениях (например, задних отделов теменной коры слева). Двигательные акты,которые выполняет больной, становятся неорганизованными, порядок действия в них часто нарушен (это заметно при попытках больного одеться — так называемая «апраксия одевания»),

Ниже кратко описаны симптомы повреждения теменной доли.

Деятельность премоторной коры контролирует префронтальная кора.

При повреждении области 1 происходит разрушение передних отделов мозолистого тела, возникает ипсилатеральная апраксия конечностей (очаг слева, апраксия слева).

При повреждении областей 2 (верхний продольный пучок) или 3 (угловая извилина) может возникнуть двусторонняя апраксия конечностей.

В реальных условиях при обширных повреждениях оценить наличие апраксии правых конечностей невозможно из-за правосторонней гемиплегии или рецепторной афазии.

в) Повреждения теменной доли головного мозга:

1. Передняя теменная кора. Повреждение соматической чувствительной коры достаточно часто сочетается с повреждением соматосенсорной ассоциативной коры. В результате этого у пациента возникают чувствительные нарушения по корковому типу, ему также становится сложнее взаимодействовать с предметами, которые находятся в противоположном зрительном поле (т. е. больной начинает регулярно опрокидывать вещи). (В контроле внимания участвует не только теменная доля, но и те динамические связи, которые существуют между ней и лобной долей.)

2. Надкраевая извилина. Повреждение надкраевой извилины (поле 40) чаще всего происходит в результате сосудистой катастрофы (средняя мозговая артерия); обычно в таком случае оно сочетается с контралатеральной гемиплегией, иногда с гемианопсией. В редких случаях происходит избирательное повреждение сосудов, питающих саму надкраевую извилину. У таких больных возникает одностороннее персональное пространственное игнорирование. Пациент не осознает наличие у него противоположной половины тела до тех пор, пока на нее целенаправленно не обратят внимание.

Мужчина побреет только одну половину лица, женщина расчешет волосы только с одной стороны. При изолированной чувствительной стимуляции противоположной половины туловища пациент почувствует стимул; если же коснуться двух точек сразу с обеих сторон, пациент почувствует касание только на стороне очага (чувствительная агнозия).

3. Угловая извилина. Хорошо известно, что при повреждении передневентральной части угловой извилины (поле 39) у пациента развивается пространственное (внеперсональное) одностороннее игнорирование. Пациент не может ориентироваться и воспринимать объекты в противоположном зрительном поле. Даже в том случае, если проводящие пути зрительного анализатора сохранены с двух сторон, при представлении сразу двух зрительных стимулов (например, врач сгибает свои указательные пальцы) у пациента отмечают контралатеральную зрительную агнозию.

Независимо от основной руки пространственное отрицание при повреждении правой половины встречают как минимум в 5 раз чаще (особенно при повреждении в области теменно-височного соединения).

При изолированном повреждении задней части левой угловой извилины сосудистого генеза (встречают очень редко) развиваются алексия (неспособность к чтению) и аграфия (неспособность к письму); буквы на странице внезапно перестают иметь какой-либо смысл. Если височная площадка не повреждена, пациенты все еще могут называть слова, которые им вслух продиктовали по буквам.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 23.11.2018

Источник