Языковое чутье чувство языка это

Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. Данный принцип основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для коммуникации. Он вытекает из цели развития речи детей в детском саду – развития речи как средства общения и познания – и указывает на практическую направленность процесса обучения родному языку.

Настоящий принцип является одним из главных, поскольку определяет стратегию всей работы по развитию речи. Его реализация предполагает развитие речи у детей как средства общения и в процессе общения (коммуникации), и в разных видах деятельности. Специально организованные занятия также должны проводиться с учетом этого принципа. Это значит, что и основные направления работы с детьми, и подбор языкового материала, и весь методический инструментарий должны способствовать развитию коммуникативно-речевых умений. Коммуникативный подход меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование речевого высказывания.

Принцип развития языкового чутья («чувства языка»). Языковое чутье – это неосознанное владение закономерностями языка. В процессе многократного восприятия речи и использования в собственных высказываниях сходных форм у ребенка на подсознательном уровне формируются аналогии, а затем он усваивает и закономерности. Дети начинают все более свободно пользоваться формами языка применительно к новому материалу, комбинировать элементы языка в соответствии с его законами, хотя и не осознают их (См. Жуйков С. Ф. Психология усвоения грамматики в начальных классах. – М., 1968. – С.284.)

Здесь проявляется способность запоминать, как традиционно используются слова, словосочетания. И не только запоминать, но и использовать их в постоянно меняющихся ситуациях речевого общения. Данную способность следует развивать. Например, по мнению Д. Б. Эльконина, должна поддерживаться стихийно возникающая ориентировка в звуковой форме языка. В противном случае она, «выполнив в минимальной степени свою функцию, необходимую для овладения грамматическим строем, свертывается и перестает развиваться». Ребенок постепенно теряет свою особую языковую «одаренность». Нужно всемерно поощрять различные упражнения в форме игрового манипулирования словами, на первый взгляд кажущиеся бессмысленными, но имеющие для самого ребенка глубокий смысл. В них ребенок имеет возможность развивать свое восприятие языковой действительности. С развитием «чувства языка» связано формирование языковых обобщений.

Источник

Языковое чутье чувство языка это

Ю.Ю. Кунцевич

студентка 3 курса педагогического факультета

научный руководитель – Т.В. Сидорко, старший преподаватель

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКОВОГО ЧУВСТВА У ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

В статье раскрыта сущность языкового чувства у первоклассников с тяжёлыми нарушениями речи. В статье выявлены особенности становления языковой способности у данной категории детей.

Ребёнок в процессе своего развития должен овладеть языком, на котором говорят окружающие его взрослые, научиться пользоваться раньше устной, а затем письменной речью. Это очень сложная задача. Ребёнку приходится за немногие годы усвоить всё богатство языка, которое создавалось народом в течение тысячелетий.

Под языковым чутьем (чувством языка) понимается неосознанное владение закономерностями языка, знание нормы, традиции употребления, приобретенное в языковой среде на основе восприятия и подражания речи окружающих людей; способность к подсознательным языковым обобщениям [2]. Чутье языка у каждого ребенка может быть развито по-разному, и от степени развитости языкового чутья зависит успешность усвоения языка в целом.

Природу этого явления стремились объяснить многие ученые, называя его по-разному. Психологи называют это явление «языковым чутьем» или «чувством языка» (Л.И. Божович, Д.Н. Богоявленский, С.Ф. Жуйков). Встречается и такое определение, как «чуткость к языковым явлениям», «чутье языка» (А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин). Сведения о формах и природе языкового чутья представлены в трудах В.П. Вахтерова, Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, К.Д. Ушинского, К.И. Чуковского, С.Н. Цейтлин и т.д.

Несмотря на существование ряда исследований, проблема формирования языкового чутья у детей младшего школьного возраста недостаточно изучена. Это затрудняет работу учителя по использованию опоры на языковое чутье и его формированию при обучении родному языку в школе и является одной из причин того, что чутье языка не только не развивается, но может даже утрачиваться.

Изучение качества преподавания русского языка в начальной школе показало, что учителя знают о принципе опоры на языковое чутье, но не все понимают, в чем именно заключается эта опора, какие методические приемы и способы работы можно использовать в связи с этим в процессе изучения родного языка. Важно довести до сознания каждого учителя значимость учета опоры на языковое чутье ребенка как на необходимое условие успешности обучения. Известно, что в младшем школьном возрасте закладываются основы знаний, умений и навыков в области родного языка. В этом возрасте у учащихся наблюдаются проявления языкового чутья в лексике, фонетике, словообразовании и грамматике [1].

Языковая способность позволяет ребенку отличать истинные предложения от цепочки слов, производить языковую трансформацию, улавливать отклонение от языковых нормативов, определять смысловые взаимоотношения слов в предложении (Д. Слобин).

Важно изучать языковое чувство, так как благодаря предшествующему речевому опыту и сформированному чувству языка, ребенок получает возможность успешно усваивать в школе законы фонетики, словообразования, грамматики и сознательно следовать им в речи.

Воспитание языкового чутья осуществляется на всех уроках русского языка в младших классах. Специально организуется речевая практика, в процессе которой внимание детей сосредоточивается на семантике слова, предложения, на их формально-логических признаках, которые помогают объединять слова в определенные лексико-грамматические категории [3].

С целью изучения изучить особенностей языкового чувства у первоклассников с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Нами было проведено исследование на базе ГУО «Средней школы №2 г. Гродно». Были обследованы дети младшего школьного возраста с нормальным речевым развитием и дети такого же возраста с ТНР, обучающиеся в 1 классе.

Исследование включало в себя задание, при котором ребёнок, опираясь на свою интуицию, должен был выбрать то или иное написание букв в словах. Испытуемым предлагалось 10 карточек, на которых были написаны слова: конфета, карман, сахар, билет, капуста, машина, огурец, помидор, яблоко, ягода. Ребёнок должен был определить, правильно написано слово или нет. Если неправильно, то необходимо было дать правильный вариант.

В контрольную группу входили дети с нормальным речевым развитием, в экспериментальную – дети с тяжёлыми нарушениями речи.

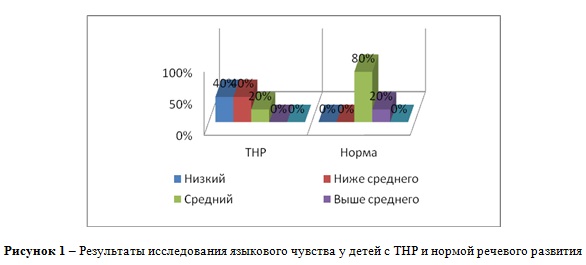

Изучение состояния языкового чувства у первоклассников показало, что 40 % испытуемых экспериментальной группы находятся на низком уровне владения языковым чутьем. При этом первоклассники с ТНР испытывали значительные затруднения в правильном написании предложенных слов (отмечались 7 и более ошибок). В контрольной группе низкого уровня выявлено не было.

На уровне ниже среднего оказались 40 % испытуемых экспериментальной группы. Первоклассники с ТНР испытывали затруднения в правильном написании предложенных слов (отмечались 5–6 ошибок). В контрольной группе не было выявлено работ данного уровня. Средний уровень наблюдался у 20 % испытуемых экспериментальной группы и 80 % участников контрольной группы. На данном уровне отмечались 3–4 ошибки.

У 20 % участников контрольной группы наблюдался уровень выше среднего. При этом первоклассники с нормальным речевым развитием не испытывали значительных затруднений в правильном написании предложенных слов (отмечались 1–2 ошибки). У испытуемых экспериментальной группы данный уровень не был отмечен. Высокий уровень у участников контрольной группы, а также у испытуемых экспериментальной группы не был выявлен.

В ходе количественного и качественного анализа результатов были получены данные (рис.1):

Анализируя полученные данные, выявилось, что для детей с ТНР меньше всего трудностей составили такие слова, как сахар, капуста. Наиболее сложными оказались такие слова, как конфета, машина, огурец, помидор. Для детей с нормальным речевым развитием лёгкими оказались такие слова, как помидор, яблоко, огурец. Больше трудностей вызвали такие слова, как конфета, ягода.

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: дети с нормальным речевым развитием показывают более высокий уровень языкового чувства по сравнению с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, дети с ТНР выполняют задания в медленном темпе по сравнению с детьми с нормальным речевым развитием, дети с ТНР допускают большое количество орфографических ошибок.

Article is devoted to the problem of essence of language feeling at first graders with heavy violations of the speech. The features of formation of language ability at children are revealed in the article.

1. Божович, Е.Д. О функциях чувства языка в решении школьниками семантико-синтаксических задач / Е.Д. Божович // Вопросы психологии. – 1988. – № 4. – С. 70–78.

2. Львов, М.Р. Русский язык в школе: История преподавания / М.Р. Львов. – М. : Вербум-М, 2007. – С. 331.

3. Федоренко, Л.П. Закономерности усвоения родной речи / Л.П. Федоренко. – М., 1984. – С. 23.

Источник

Чувство языка

Что такое чувство языка ? Определения и дефиниции

«Чувство языка — феномен интуитивного владения языком, проявляющийся в понимании и использовании идиоматических, лексических, стилистических и прочих конструкций еще до целенаправленного овладения языком в обучении.

Представляет собой обобщение на уровне первичной генерализации без предварительного сознательного вычленения элементов, входящих в это обобщение.

Формируется в результате стихийного овладения речью и базовыми когнитивными операциями. Обеспечивает контроль и оценку правильности и привычности языковых конструкций.» (Источник: Психологический словарь)

========

«Грамотному человеку свойственно особое языковое чутье. Поэтому, не помня правил, он находит нужное решение за доли секунды. Как?

Грамотный человек знает не правила, а логику правописания и ощущает ее как некое смутное «чувство языка». Откуда оно берется? Прежде всего, из опыта длительного использования языка: чтения, письма. В этом случае мозг вынужден обрабатывать огромное количество языковой информации в ее звуковом и графическом отображении.

Особенность работы нашего мозга состоит в том, что постепенно отсеивается всё ненужное и неповторяющееся и остается главное — то, что повторяется — логика. Компактные логические модели управляют выбором нужной буквы или знака препинания. Компактность порождает быстродействие — отсюда и ощущение врожденной грамотности, когда человек пишет правильно, не задумываясь, как он это делает. В тех же нечастых случаях, когда возникает сомнение, логические модели управляют поиском правильного варианта и находят его.»(Источник: Курсы русского языка и курсы русской грамотности — www.runovschool.ru)

Чувство языка — статьи и сайты

«Чувство языка» – ключ к изучению и совершентствованию любого языка, в том числе и родного (subscribe.ru/archive/job.lang.englishfast/)

Метод М.Шестова из Книги Гиннесса.

Понятие «врожденная грамотность» давно вошло в нашу жизнь, но насколько оно имеет право на жизнь – вопрос спорный. Не существует людей, которые с рождения умеют писать и читать, так откуда же взяться врожденной грамотности?! Понятие «врожденная грамотность» применимо тогда, когда человек, не задумываясь о правилах грамматики и орфографии, говорит и пишет грамотно.

Существует множество курсов, позиционирующих себя, как курсы «врожденной грамотности», но…, посещая их, Вы столкнетесь с интенсивом изучения грамматики.

Что же делать тем, кто не может на подсознательном уровне говорить и писать без ошибок? Неужели есть только два выхода: зубрить правила или ходить всю жизнь с клеймом неграмотного человека?

«Врожденная грамотность» — это, прежде всего, умение чувствовать язык. «Чувство Языка» — присуще каждому человеку. Прежде всего, оно зависит от той среды, которая вас окружает; точнее – от общества, в котором Вы чаще всего находитесь. Мы автоматически имитируем произношение и артикуляцию окружающих нас людей. Обратите внимание, насколько отличается речь различных слоев населения. Причем различие не только в словарном запасе, но и в самом способе произнесения как отдельных слов, так и выражений в целом.

Что такое чувство языка и как его можно развивать? (rus.1september.ru)

Нередко об ученике, который не знает правил, но пишет довольно грамотно, мы говорим, что у него есть чувство языка, при этом подразумеваем его интуицию, чутье. Но людей с врожденным языковым чутьем не так уж много, а если предположить, что оно есть у всех, то, значит, его нужно разбудить, развить, воспитать.

Чувство языка – чувство слова, а развить чувство слова, т.е. пробудить любовь к нему и интерес, нельзя без приобщения учеников к текстам художественных произведений, к лучшим образцам мастеров прозы и поэзии.

Статья о вкладе трудов Д.С. Лихачёва в развитие языкознания

Языковед говорит о том, что изучение иностранных языков обостряет чувство языка — и своего в первую очередь: «Это воспитательное средство. Особенно важно изучение грамматики и идиом иностранного языка. Русская литература сама воспиталась на изучении церковнославянского и латинского, а в давние времена — греческого. Главный недостаток современной литературы — ущербное чувство языка».

Парфюмерная мастерская. — Чувство языка (Блог Тима Скоренко, nostradamvs.livejournal.com)

Есть такая вот штука: чувство языка. Кому-то от рождения дана способность паять микросхемы, кому-то – бегать на длинные дистанции, а кому-то – правильно и красиво выражать мысли, не делая серьёзных ошибок.

Чувство языка или дано, или нет. Одному, чтобы писать грамотно, нужно зубарить правила и подставлять проверочные слова. Мне нужно просто следить за опечатками, потому что правила – это для неграмотных, да.

Кстати, вполне вероятно, что если меня спросить, как пишется то или иное слово, я не смогу ответить. Но сам всегда напишу его верно.

Последующее обсуждение вышенаписанного:

— Врожденная грамотность — это миф 😉

просто ты много читал в детстве, и грамотно написанные слова впечатались в подкорку цельными зрительными образами. Как иероглифы.

— Нет, что ты. Не миф. Точно так же как не миф — способности к музыке, к рисованию, к спортивным дисциплинам, к математике. Это именно врождённое. Как талант.

— Мне кажется, ты смешиваешь два понятия. Чувство языка — т.е. чувство стиля, умение подобрать самые точные слова, сотворить Текст — это да, талант сродни музыкальному слуху.

А грамотность — чисто технический навык.

Это, повторюсь, имхо — я не читала исследований на эту тему, сослаться могу только на собственный опыт 😉

— Не-е-е-е-ет! То, о чём ты говоришь — это чувство стиля. А врождённая грамотность — это чувство языка. Оно сродни способности к иностранным языкам.

Я всегда был уверен, что чувство языка можно развить, читая книги. Мои личные наблюдения показали: чем больше человек читает/читал, тем меньше грамматических ошибок он допускает в письме. Независимо от того, учил он в школе правила русского языка или нет.

Коммуникативная компетенция и чувство языка относятся к числу употребительных, но не вполне определенных в научной литературе терминов. В науке долгое время ссылка на коммуникативную компетенцию и чувство языка осуществлялась при рассмотрении вопросов владения языком, способности к языку, причем без определения сущности данных понятий.

О чувстве языка часто говорят в связи с рассмотрением вопроса формирования коммуникативной компетенции. А также этот термин используется учителями-словесниками для объяснения быстрого формирования у некоторых учащихся орфографических и стилистических навыков.

Из всего многообразия определений чувства языка нам представляется наиболее полным определение Е.Д. Божович, которая под этим термином понимает «механизм селекции и контроля языковых единиц, в которых соотношение семантического и формального носит объективно неформализованный, варьирующий характер» [2. С. 73]. На наш взгляд, данное определение преодолевает узость понимания чувства языка как реак-ции (О.С. Ахманова, Н.И. Имеладзе др.); как механизма контроля и оценки высказывания (М.М. Гохлернер и др.); как специфического отношения к языковым структурам (Г.В. Ейгер); как владения языком (М.Р. Львов и др.); как умение, навык следовать нормам речи (Т.К. Дон-ская, Л.П. Федоренко и др.); как проявление интуиции (З.А. Потиха, Г.В. Рамишвили); как способность правильно поступать в новой речевой ситуации на основании прошлого опыта (В.А. Артемов, А.В. Пузырев, Т.М. Колесникова и др.).

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции – сложный процесс, одной из составляющих которого является формирование чувства языка, потому что это одна из сторон коммуникативной компетенции, а именно той, которая контролирует выбор в процессе коммуникации такой языковой единицы, которая наиболее удачно выражает содержание высказывания и соответствует определенным критериям хорошей речи.

Пару слов о чувстве языка — мысли в блоге (blog.prohq.ru)

Для успешной работы копирайтеру необходимы отличные знания правописания и грамматики. Но есть один немаловажный момент, который иногда может сыграть решающую роль в успехе (или в неудаче) текста. Это чувство языка.

Что же такое чувство языка? Талант, данный от рождения? Возможно. Есть ли шанс развить его? Безусловно. По восприятию окружающего мира люди делятся на три условных группы: визуалы, аудиалы и кинестетики. Визуалам для развития чувства языка обычно советуют больше читать, аудиалам – слушать радио, качественные записи аудиокниг или спектаклей, кинестетикам помогают письменные работы. Здорово, если есть возможность побольше общаться с людьми, отличающимися высокой культурой речи. А если они возьмут на себя труд реагировать на неточности вашей речи и исправлять их, то это удача.

Так что чувство языка находится в руках (а также глазах и ушах)) каждого из нас. И только личные усилия и работа над собой может сделать его совершенней.

Магнитная азбука («Записки логопеда» — tarologiay.ru)

Если у Вас в игрушках без дела лежит магнитная азбука, то вы сами не знаете, каким сокровищем обладаете. С помощью этого набора букв вы можете выработать у своего ребенка чувство русского языка, так называемое языковое чутье.

Книги о чувстве языка

Стивен Пинкер. Язык как инстинкт (The Language Instinct) Издательство: Едиториал УРСС, 2004 г., Мягкая обложка, 456 стр. ISBN 5-354-00332-6 (www.ozon.ru)

Научно-популярная книга известного американского психолога и лингвиста Стивена Пинкера рассматривает человеческий язык с самых разных точек зрения: собственно лингвистической, биологической, исторической и т.д.

Источник