Высшие чувства человека

У человека как общественного существа возникли высшие, духовные потребности, а с ними и высшие чувства — моральные, эстетические, познавательные, не свойственные животным. Большинство ученых отмечает, что чувство стыда, например, свойственно только человеку.

В эмоциональной сфере человека особое место занимают высшие чувства.

Они представляют собой отражение отношения к явлениям социальной действительности и их переживания.

По содержанию (по направленности) высшие чувства подразделяют на моральные, эстетические, интеллектуальные и практические.

Моральные (нравственные) чувства — это чувства, переживаемые людьми при восприятии явлений действительности и сравнении этих явлений с нормами, выработанными обществом.

Проявление этих чувств предполагает, что человеком усвоены нравственные нормы и правила поведения в том обществе, в котором он живет.

Их источник — совместная жизнь людей, их отношения, борьба за достижение значимых целей. Моральные чувства человека образовались в результате общественно-исторической жизни людей, в процессе их общения, и стали важным способом оценки поступков и поведения, регуляции отношений человека.

К нравственным чувствам относятся: чувство долга, гуманность, доброжелательность, любовь, дружба, патриотизм, сочувствие и т.д.

К аморальным можно отнести жадность, эгоизм, жестокость и т.д.

Эстетические чувства — это чувства красоты явлений природы, гармонии красок, звуков, движений и форм. Эти чувства вызывают произведения искусства.

Например: восторг, радость при виде прекрасного (картины, произведения искусства).

Практические чувства — это переживания человеком своегоотношения к деятельности.

Практические чувства возникают в деятельности.

Человек откликается на разные виды деятельности — труд, учебу, спорт и т.д. Это проявляется в увлеченности, в удовлетворенности деятельностью, в творческом подходе, в радости от успехов или в неудовольствии, в безразличном отношении к ней.

Практические чувства развиваются или угасают в зависимости от организации и условии деятельности. Они особенно успешно развиваются и становятся стойкими тогда, когда деятельность импонирует интересам, склонностям и способностям человека, когда в деятельности проявляются элементы творчества, развиваются перспективы ее развития.

Интеллектуальные чувства представляют собой эмоциональныйотклик на отношение человека к познавательной деятельности в широком ее понимании (это переживания, возникающие в процессе познавательнойдеятельности человека).

Эти чувства проявляются в любознательности, чувстве нового, удивлении, убежденности или сомнении. Интеллектуальные чувства ярко проявляются в познавательных интересах, любви к знаниям, в учебных и научных вкусах. Интеллектуальные чувства: удивление, любопытство, любознательность, чувство радости по поводу сделанного открытия, чувство сомнения в правильности решения и т.д.

Любовь является одним из важнейших высших чувств человека.

Источник

Высшие чувства – моральные, интеллектуальные, эстетические, практические – как результат общественного развития

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2013 в 08:41, контрольная работа

Краткое описание

Цель – изучить взаимосвязь высших чувств как явление развития общества.

Для достижения цели исследования необходимо решить несколько задач:

определить понятие чувства,

проанализировать виды чувств,

понять значение высших чувств в развитии общества.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………. 3

Понятие чувства, их виды и проявления……………………………………. 4

Высшие чувства личности – моральные (нравственные), интеллектуальные (познавательные), эстетические, практические и их психологическая характеристика………………………………………………………………….9

Заключение………………………………………………………………………….15

Список использованной литературы……………………………………………. 16

Вложенные файлы: 1 файл

КОНТРОЛЬНАЯ_психология.doc

Моральными или нравственными называются чувства, которые испытывает человек при восприятии действительности и сравнении этих явлений с нормами, категориями морали, выработанными обществом. Объектом моральных чувств являются социальные институты и учреждения, государство, человеческие коллективы и отдельные люди, жизненные события, человеческие отношения, сам человек как объект своих чувств и т.д. К нравственным чувствам относят любовь, чувство долга, гуманность, доброжелательность, дружбу, сочувствие и др. Среди моральных чувств иногда отдельно выделяются морально-политические чувства как проявление эмоциональных отношений к различным общественным организациям и учреждениям, коллективам, государству в целом, к родине и т.д. Одной из важнейших особенностей нравственных чувств является их ярко выраженный действенный характер, т.к. человек всю свою жизнь находится в активном взаимодействии с внешним миром. Они выступают как побудительные силы многих героических дел и возвышенных поступков.

Переживания, возникающие в процессе умственной деятельности, называют интеллектуальными или познавательными чувствами. Любопытство, любознательность, удивление, уверенность в правильности решения задачи и сомнение при неудаче, чувство нового, побуждающее к поискам более глубоких знаний – вот примеры такого чувства. Интеллектуальные чувства выражают отношение человека к своим мыслям, процессу и результатам интеллектуальной деятельности. Эти чувства связаны с умственной, познавательной деятельностью человека и постоянно сопровождают ее. Осуществляемая познавательная деятельность вызывает целую гамму переживаний. Чувство удивления возникает тогда, когда человек встречается с чем-то новым, необычным, неизвестным. Способность удивляться – очень важное качество, стимул познавательной деятельности. Чувство сомнения возникает при несоответствии гипотез и предположений с некоторыми фактами и соображениями. Оно – необходимое условие успешной познавательной деятельности, так как побуждает к тщательной проверке полученных данных.

«Познание человека – это не мертвое, зеркально-механическое отражение действительности, а страстное искание истины!» (Г.Х. Шингаров, учёный в сфере психологии и философии 20 века).

Также немаловажное место в классификации чувств занимают эстетические чувства. Они тесно связаны с моральными. Эстетические чувства возникают и развиваются при восприятии и создании человеком прекрасного. Сколько бы раз мы ни восхищались красотами природы или шедеврами искусства, нам хочется еще и еще раз насладиться ими. Прекрасное привлекает к себе, и тем в большей мере, чем глубже человек проникает в это прекрасное, полнее его понимает. Эстетические чувства – это эмоциональное отношение человека к прекрасному или безобразному в окружающих явлениях, предметах, в жизни людей, в природе и в искусстве. Основой для возникновения эстетических чувств является способность человека воспринимать явления окружающей действительности, руководствуясь не только моральными нормами, но и принципами прекрасного. Эту способность человек приобрел в процессе общественного развития, общественной практики.

Среди особых групп высших чувств важное место занимают чувства практические, связанные с деятельностью – трудом, учением, спортом, т. е. разнообразные формы деятельности человека, делаются предметом его эмоционального отношения. Чем сложнее деятельность – тем многообразнее чувства, с нею связанные. В сфере практических чувств можно выделить творческие чувства. Когда человек осуществляет деятельность, которая предполагает сознательное внесение в неё элементов нового, приводящего к повышению ценности создаваемого продукта деятельности, то это порождает эмоциональный отклик в виде творческих чувств. Труд — основа существования человека, и среди высших чувств важное место занимает положительное эмоциональное отношение к труду: переживание его как сложного, но необходимого дела, как источника бодрости при встрече с препятствиями, как чувства радости от успешного завершения. Эти явления относятся к практическим чувствам.

Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что данная классификация чувств является условной и создана для удобства изучения психических явлений. Психика, как сложная и целостная система, состоит из множества взаимосвязанных элементов и процессов, влияющих друг на друга.

Чувства интеллектуальные, практические, эстетические возникают в единстве с чувствами нравственными и обогащаются в связи с ними.

Превращение чувства в побудительную силу, ведущую к действию, переход переживания в поступок приводят к тому, что чувство приобретает новое качество – оно закрепляется в поведении. Создаёт «нравственные привычки»; человек знает, какие чувства ему присущи.

Чувства играют значительную роль и в самопознании человека, поскольку оно возникает не только на основе осмысления собственных поступков и действий, но и на основе осмысления пережитых чувств. Чем значительнее эмоциональная жизнь человека – тем интенсивнее такое самопознание.

Проблема классификации чувств остается нерешенной. Во всяком случае, пока нет исчерпывающей классификации чувств, что объясняется, во-первых, большим их разнообразием и, во-вторых, изменчивостью в зависимости от исторических условий.

В современном мире разума чувства сильно обесценены, поскольку есть такая версия, что они препятствуют ясности мысли и действия. Но это не так. Наоборот, чувства не только регулируют энергию, но также являются носителями определенного опыта и нашего знания о себе и мире.

Чувства помогают понять, что происходит с вами в соприкосновении с окружающим миром, как вы на него реагируете, что вам подходит, а что нет, в чем вы нуждаетесь и что вы на самом деле хотите делать. Например, когда вы прикасаетесь к раскаленному предмету, вы чувствуете боль. Боль сообщает вам, что этот предмет опасен для вашего здоровья и жизни. Если вы несетесь на огромной скорости в горах по дороге без ограждения, вы можете почувствовать страх – страх тоже отвечает за вашу безопасность. Если вы чувствуете обиду или злость в тот момент, когда кто-то говорит вам неприятные слова, – эти чувства сигнализируют, что ваша личная территория подвергается вторжению. Чувства – наш главный поставщик информации о том, что происходит с нами в соприкосновении с другими объектами окружающей среды, будь это предметы или другие существа.

Таким образом, можно уверенно сказать, что чувства носят исторический характер. Они различны у разных народов и могут по-разному выражаться в разные исторические эпохи у людей, принадлежащих к одним и тем же нациям и культурам. В индивидуальном развитии человека чувства играют важную социализирующую роль. Они выступают как значимый фактор в формировании личности, в особенности ее мотивационной сферы. На базе положительных эмоциональных переживаний типа чувств появляются и закрепляются потребности и интересы человека.

Чувства – продукт культурно-исторического развития человека. Они связаны с определенными предметами, видами деятельности и людьми, окружающими человека. Чувства выполняют в жизни и деятельности человека, в его общении с окружающими людьми мотивирующую роль. В отношении окружающего его мира человек стремится действовать так, чтобы подкрепить и усилить свои положительные чувства. Они у него всегда связаны с работой сознания, могут произвольно регулироваться.

В заключение исследования можно сделать вывод, что для человека имеет ценность лишь пережитое в чувстве. Все чувства взаимосвязаны и проявляются в той или иной степени в зависимости от ситуаций. Они побуждают нас к действиям, оказывают влияние на принятие решений и постановку жизненных целей, определяют наше поведение, да и просто оказываются необходимыми в преодолении трудностей повседневной жизни. Благодаря чувствам мы воспринимаем окружающий мир не как постороннее явление, а принимаем в нем активное участие и испытываем определенные переживания. Одни ситуации вызывают ненависть и гнев, другие любовь и умиротворение. Некоторыми своими поступками мы можем гордиться, а некоторых напротив – стыдиться. Именно переживания делают нас людьми, а нашу жизнь яркой и осмысленной.

Возникновение чувств обусловлено общественным бытием человека. Иначе говоря, чувства носят социальный характер. В основе чувств лежат, прежде всего, потребности, возникшие в процессе общественного развития человека и связанные с отношениями между людьми. Без развития чувств человечество находилось бы на примитивном животном уровне.

Чувства отличаются от эмоциональных реакций и эмоциональных состояний прежде всего длительностью и глубиной их проявлений – они могут длиться годами, а иногда и всю жизнь. Таким образом, жизнь и роль человека в обществе основана на чувствах и процесс формирования чувств является результатом общественного развития.

Список использованной литературы

- Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб: Питер, 2001. – 752с.

- Крысько В.Г. Социальная психология. – М.: Питер, 2005. – 221с.

- Нуркова В.В., Березанская Н. Б. Психология: Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2004. – 484с.

- Хрестоматия по социальной психологии / Сост. Кутасова Т.В. – М., 2004. – 222с.

- Шишкоедов П.Н. Общая психология. – М.: Эксмо, 2009. – 288с.

Источник

3. Высшие чувства.

Особую форму переживания представляют собой высшие чувства, в которых заключено все богатство подлинно человеческих отношений. В зависимости от предметной сферы, к которой они относятся, чувства подразделяются на нравственные, эстетические, интеллектуальные.

Нравственными, или моральными, называются чувства, переживаемые людьми при восприятии явлений действительности и сравнении этих явлений с нормами, выработанными обществом. Проявление этих чувств предполагает, что человеком усвоены нравственные нормы и правила поведения в том обществе, в котором он живет. Нравственные нормы складываются и изменяются в процессе исторического развития общества в зависимости от его традиций, обычаев, религии, господствующей идеологии и т. д. Действия и поступки людей, соответствующие взглядам на нравственность в данном обществе, считаются моральными, нравственными; поступки, не соответствующие этим взглядам, считаются аморальными, безнравственными. К нравственным чувствам относят чувство долга, гуманность, доброжелательность, любовь, дружбу, патриотизм, сочувствие и т. д. К аморальным можно отнести жадность, эгоизм, жестокость и т. д. Следует отметить, что в различных обществах эти чувства могут иметь некоторые различия в содержательном наполнении.

Отдельно можно выделить так называемые морально-политические чувства. Эта группа чувств проявляется в эмоциональных отношениях к различным общественным учреждениям и организациям, а также к государству в целом. Одной из важнейших особенностей морально-политических чувств является их действенный характер. Они могут выступать как побудительные силы героических дел и поступков. Поэтому одной из задач любого государственного строя всегда было и остается формирование таких морально-политических чувств, как патриотизм, любовь к Родине и др.

Следующая группа чувств — это интеллектуальные чувства. Интеллектуальными чувствами называют переживания, возникающие в процессе познавательной деятельности человека. Наиболее типичной ситуацией, порождающей интеллектуальные чувства, является проблемная ситуация. Успешность или неуспешность, легкость или трудность умственной деятельности вызывают в человеке целую гамму переживаний. Интеллектуальные чувства не только сопровождают познавательную деятельность человека, но и стимулируют, усиливают ее, влияют на скорость и продуктивность мышления, на содержательность и точность полученных знаний. Существование интеллектуальных чувств — удивления, любопытства, любознательности, чувства радости по поводу сделанного открытия, чувства сомнения в правильности решения, чувства уверенности в правильности доказательства — является ярким свидетельством взаимосвязи интеллектуальных и эмоциональных процессов. При этом чувства выступают как своеобразный регулятор умственной деятельности.

Эстетические чувства представляют собой эмоциональное отношение человека к прекрасному в природе, в жизни людей и в искусстве. Наблюдая окружающие нас предметы и явления действительности, человек может испытывать особое чувство восхищения их красотой. Особенно глубокие переживания человек испытывает при восприятии произведений художественной литературы, музыкального, изобразительного, драматического и других видов искусства. Это вызвано тем, что в них специфически переплетаются и моральные, и интеллектуальные чувства. Эстетическое отношение проявляется через разные чувства — восторг, радость, презрение, отвращение, тоску, страдание и др.

Следует отметить, что рассмотренное деление чувств является достаточно условным. Обычно чувства, испытываемые человеком, так сложны и многогранны, что их трудно отнести к какой-либо одной категории.

К высшим проявлением чувств многие авторы относят страсть — еще один вид сложных, качественно своеобразных и встречающихся только у человека эмоциональных состояний. Страсть представляет собой сплав эмоций, мотивов, чувств, сконцентрированных вокруг определенного вида деятельности или предмета. С. Л. Рубинштейн писал, что «страсть всегда выражается в сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их направленности на единую цель. Страсть означает порыв, увлечение, ориентацию всех устремлений и сил личности в едином направлении, сосредоточение их на единой цели» (Рубинштейн С. Л., 1998).

Другую группу эмоциональных состояний составляют настроения человека. Настроение — самое длительное, или «хроническое», эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение. Настроение отличают от эмоций меньшая интенсивность и меньшая предметность. Оно отражает бессознательную обобщенную оценку того, как на данный момент складываются обстоятельства. Настроение может быть радостным или печальным, веселым или угнетенным, бодрым или подавленным, спокойным или раздраженным и т. д.

Настроение существенно зависит от общего состояния здоровья, от работы желез внутренней секреции и особенно от тонуса нервной системы. Причины того или иного настроения не всегда ясны человеку, а тем более окружающим его людям. Недаром говорят о безотчетной грусти, беспричинной радости, и в этом смысле настроение — это бессознательная оценка личностью того, насколько благоприятно для нее складываются обстоятельства. В этом настроения похожи на собственно эмоции и близки к сфере бессознательного. Но причина настроения всегда существует и в той или иной степени может быть осознана. Ею могут быть окружающая природа, события, выполняемая деятельность и, конечно, люди.

Настроения могут различаться по продолжительности. Устойчивость настроения зависит от многих причин — возраста человека, индивидуальных особенностей его характера и темперамента, силы воли, уровня развития ведущих мотивов поведения. Настроение может окрашивать поведение человека в течение нескольких дней и даже недель. Более того, настроение может стать устойчивой чертой личности. Именно эту особенность настроения подразумевают, когда делят людей на оптимистов и пессимистов.

Настроения имеют огромное значение для эффективности деятельности, которой занимается человек. Например, известно, что одна и та же работа при одном настроении может казаться легкой и приятной, а при другом —тяжелой и удручающей. Естественно, что при хорошем настроении человек в состоянии выполнить гораздо больший объем работы, чем при плохом.

Настроение тесно связано с соотношением между самооценкой человека и уровнем его притязаний. У лиц с высокой самооценкой чаще наблюдается повышенное настроение, у лиц же с заниженной самооценкой выраженное склонность к пассивно-отрицательным эмоциональным состояниям, связанным с ожиданием неблагоприятных исходов. Поэтому настроение может стать причиной отказа от действий и дальнейшего снижения притязаний, что может привести к отказу от удовлетворения данной потребности.

Представленные характеристики видов эмоциональных состояний являются достаточно общими. Каждый из перечисленных видов имеет свои подвиды, которые будут различаться по интенсивности, продолжительности, глубине, осознанности, происхождению, условиям возникновения и исчезновения, воздействию на организм, динамике развития, направленности и др.

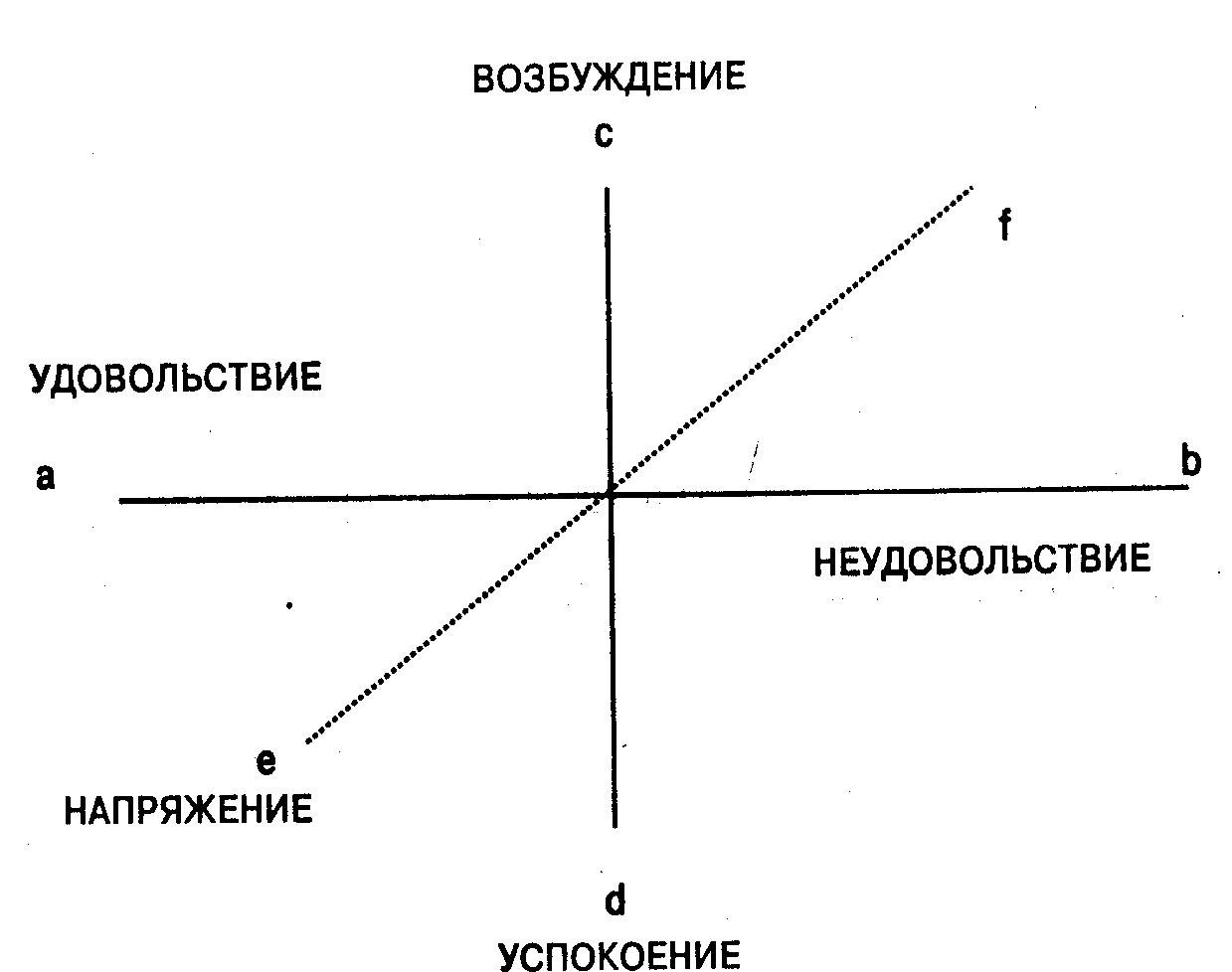

Говоря о классификации эмоциональных состояний, мы не отметили тот факт, что неоднократно предпринимались попытки выделить общие для всех эмоциональных состояний признаки. Одна из таких попыток принадлежит В. Вундту. По мнению Вундта, всю систему чувств можно определить как многообразие трех измерений, в котором каждое измерение имеет два противоположных направления, исключающих друг друга. Эту систему координат можно представить графически (рис. 16.1). Она характеризует знак эмоций, степень возбуждения и напряжения, но данный подход уже не соответствует информации, накопленной в процессе исследования эмоций. Например, в системе координат, предложенной В. Вундтом, отсутствует такая характеристика, как длительность эмоциональной реакции.

Рис. 16.1. Основные измерения эмоциональных процессов и состояний (по В. Вундту).

Объяснения в тексте

Развитие эмоций и их значение в жизни человека

Эмоции проходят общий для всех высших психических функций путь развития — от внешних социально детерминированных форм к внутренним психическим процессам. На базе врожденных реакций у ребенка развивается восприятие эмоционального состояния окружающих его людей. Со временем, под влиянием усложняющихся социальных контактов, формируются эмоциональные процессы.

Наиболее ранние эмоциональные проявления у детей связаны с органическими потребностями ребенка. Сюда относятся проявления удовольствия и неудовольствия при удовлетворении или неудовлетворении потребности в еде, сне и т. п. Наряду с этим рано начинают проявляться и такие элементарные чувства, как страх и гнев. Вначале они носят бессознательный характер. Например, если вы возьмете на руки новорожденного ребенка и, подняв его вверх, затем быстро опустите вниз, то увидите, что ребенок весь сожмется, хотя он никогда еще не падал. Такой же бессознательный характер носят и первые проявления гнева, связанного с неудовольствием, испытываемым детьми при неудовлетворении их потребностей. У одного двухмесячного ребенка, например, было отмечено проявление страха уже при взгляде на лицо отца, намеренно искаженное гримасой. У этого же ребенка наблюдались гневные морщинки на лбу, когда его начинали дразнить.

У детей также очень рано появляются сочувствие и сострадание. В научной и учебной литературе по психологии мы можем найти многочисленные примеры, подтверждающие это. Так, на двадцать седьмом месяце жизни ребенок плакал, когда ему показывали изображение плачущего человека, а один трехлетний мальчик бросался на каждого, кто бил его собаку, заявляя: «Как вы не понимаете, что ей больно».

Следует отметить, что положительные эмоции у ребенка развиваются постепенно через игру и исследовательское поведение. Например, исследования К. Бюлера показали, что момент переживания удовольствия в детских играх по мере роста и развития ребенка сдвигается. Первоначально у малыша возникает удовольствие в момент получения желаемого результата. В этом случае эмоции удовольствия принадлежит поощряющая роль. Вторая ступень — функциональная. Играющему ребенку доставляет радость уже не только результат, но и сам процесс деятельности. Удовольствие теперь связано не с окончанием процесса, а с его содержанием. На третьей ступени, у детей постарше, появляется предвосхищение удовольствия. Эмоция в этом случае возникает в начале игровой деятельности, и ни результат действия, ни само выполнение не являются центральными в переживании ребенка.

Другой характерной особенностью проявления чувств в раннем возрасте является их аффективный характер. Эмоциональные состояния у детей в этом возрасте возникают внезапно, протекают бурно, но столь же быстро и исчезают. Более значительный контроль над эмоциональным поведением возникает у детей лишь в старшем дошкольном возрасте, когда у них появляются и более сложные формы эмоциональной жизни под влиянием все более усложняющихся взаимоотношений с окружающими людьми.

Развитие отрицательных эмоций в значительной мере обусловлено неустойчивостью эмоциональной сферы детей и тесно связано с фрустрацией. Фрустрация — это эмоциональная реакция на помеху при достижении осознанной цели. Фрустрация может быть разрешена по-разному в зависимости от того, преодолено ли препятствие, сделан ли его обход или найдена замещающая цель. Привычные способы разрешения фрустрируюшей ситуации определяют возникающие при этом эмоции. Часто повторяющееся в раннем детстве состояние фрустрации и стереотипные формы ее преодоления у одних закрепляют вялость, безразличие, безынициативность, у других — агрессивность, завистливость и озлобленность. Поэтому для избежания подобных эффектов нежелательно при воспитании ребенка слишком часто добиваться выполнения своих требований прямым нажимом. Настаивая на немедленном выполнении требований, взрослые не предоставляют ребенку возможности самому достигнуть поставленной перед ним цели и создают фрустрирующие условия, которые способствуют закреплению упрямства и агрессивности у одних и безынициативности — у других. Более целесообразным

в этом случае является использование возрастной особенности детей, которая заключается в неустойчивости внимания. Достаточно отвлечь ребенка от возникшей проблемной ситуации, и он сам сможет выполнить поставленные перед ним задачи.

Изучение проблемы возникновения негативных эмоций у детей показало, что большое значение в формировании такого эмоционального состояния, как агрессивность, играет наказание ребенка, особенно мера наказания. Оказалось, что дети, которых дома строго наказывали, проявляли во время игры с куклами большую агрессивность, чем дети, которых наказывали не слишком строго. Вместе с тем полное отсутствие наказаний неблагоприятно влияет на развитие детского характера. Дети, которых за агрессивные поступки по отношению к куклам наказывали, были менее агрессивны и вне игры, чем те, которых совсем не наказывали.

Одновременно с формированием позитивных и негативных эмоций у детей постепенно формируются нравственные чувства. Зачатки нравственного сознания впервые появляются у ребенка под влиянием одобрения, похвалы, а также порицания, когда ребенок слышит со стороны взрослых, что одно — можно, нужно и должно, а другое — нельзя, невозможно, нехорошо. Однако первые представления детей о том, что «хорошо» и что «плохо», самым тесным образом связаны с личными интересами как самого ребенка, так и других людей. Принцип общественной полезности того или иного поступка, осознание его морального смысла определяют поведение ребенка несколько позднее. Так, если спросить четырехпятилетних детей: «Почему не следует драться с товарищами?» или «Почему не следует без спроса брать чужие вещи?», — то ответы детей чаще всего учитывают неприятные последствия, вытекающие или для них лично, или для других людей. Например: «Драться нельзя, а то попадешь прямо в глаз» или «Брать чужое нельзя, а то в милицию поведут». К концу дошкольного периода появляются ответы уже иного порядка: «Драться с товарищами нельзя, потому что стыдно обижать их», т. е. у детей все больше возникает осознание моральных принципов поведения.

К началу школьного обучения у детей отмечается достаточно высокий уровень контроля за своим поведением. В тесной связи с этим находится развитие нравственных чувств, например дети в этом возрасте уже переживают чувство стыда, когда взрослые порицают их за проступки.

Следует отметить, что у детей довольно рано обнаруживаются зачатки и другого очень сложного чувства — эстетического. Одним из первых его проявлений надо считать удовольствие, которое дети испытывают при слушании музыки. В конце первого года детям также могут нравиться определенные вещи. Особенно часто это проявляется в отношении игрушек и личных вещей ребенка. Конечно, понимание красивого носит у детей своеобразный характер. Детей больше всего пленяет яркость красок. Например, из четырех предъявленных в старшей группе детского сада изображений лошади: а) в виде схематического наброска штрихами, б) в виде зачерненного силуэта, в) в виде реалистического рисунка и, наконец, г) в виде лошадки ярко-красного цвета с зелеными копытами и гривой — детям больше всего понравилось последнее изображение.

Источником развития эстетических чувств являются занятия рисованием, пением, музыкой, посещение картинных галерей, театров, концертов, кино. Однако дошкольники и учащиеся младших классов в ряде случаев еще не могут должным образом оценить художественные произведения. Например, в живописи они нередко обращают внимание главным образом на содержание картины и меньше на художественное выполнение. В музыке они больше любят громкий звук с быстрым темпом и ритм, чем гармонию мелодии. Подлинное понимание красоты искусства приходит к детям лишь в старших классах.

С переходом детей в школу, с расширением круга их знаний и жизненного опыта чувства ребенка значительно изменяются с качественной стороны. Умение владеть своим поведением, сдерживать себя приводит к более устойчивому и более спокойному течению эмоций. Ребенок младшего школьного возраста уже не выказывает так непосредственно своего гнева, как ребенок-дошкольник. Чувства детей-школьников не имеют уже того аффективного характера, который показателен для детей раннего возраста.

Наряду с этим появляются новые источники чувств: знакомство с отдельными научными дисциплинами, занятия в школьных кружках, участие в ученических организациях, самостоятельное чтение книг. Все это способствует формированию так называемых интеллектуальных чувств. Ребенка, при удачном стечении обстоятельств, все больше и больше привлекает познавательная деятельность, которая сопровождается позитивными эмоциями и чувством удовлетворения от познания нового.

Весьма показателен тот факт, что у детей в школьном возрасте меняются жизненные идеалы. Так, если дети дошкольного возраста, находясь главным образом в кругу семьи, в качестве идеала обычно выбирают кого-либо из родных, то с переходом ребенка в школу, с расширением его интеллектуального кругозора в качестве идеала начинают выступать уже и другие люди, например учителя, литературные герои или конкретные исторические личности.

Воспитание эмоций и чувств человека начинается с самого раннего детства. Важнейшим условием формирования положительных эмоций и чувств является забота со стороны взрослых. Тот ребенок, которому не хватает любви и ласки, вырастает холодным и неотзывчивым. Для возникновения эмоциональной чуткости также важна ответственность за другого, забота о младших братьях и сестрах, а если таковых нет, то о домашних животных. Необходимо, чтобы ребенок сам о ком-то заботился, за кого-то отвечал.

Еще одно условие формирования эмоций и чувств у ребенка состоит в том, чтобы чувства детей не ограничивались только пределами субъективных переживаний, а получали свою реализацию в конкретных поступках, в действиях и деятельности. В противном случае легко можно воспитать сентиментальных людей, способных лишь на словесное излияние, но не способных на неуклонное претворение своего чувства в жизнь.

Эмоции играют чрезвычайно важную роль в жизни людей. Так, сегодня никто не отрицает связь эмоций с особенностями жизнедеятельности организма. Хорошо известно, что под влиянием эмоций изменяется деятельность органов кровообращения, дыхания, пищеварения, желез внутренней и внешней секреции и др. Излишняя интенсивность и длительность переживаний может вызвать нарушения в организме. М. И. Аствацатуров писал, что сердце чаще поражается страхом, печень — гневом, желудок — апатией и подавленным состоянием. Возникновение этих процессов имеет в своей основе изменения, происходящие во внешнем мире но затрагивает деятельность всего организма. Например, при эмоциональных переживаниях изменяется кровообращение: учащается или замедляется сердцебиение, изменяется тонус кровеносных сосудов, повышается или понижается кровяное давление и т. д. В результате при одних эмоциональных переживаниях чело век краснеет, при других — бледнеет. Сердце настолько чутко реагирует на все изменения эмоциональной жизни, что в народе именно его всегда считали вместилищем души, органом чувств, несмотря на то что изменения происходят одновременно и в дыхательной, и в пищеварительной, и в секреторной системах.

Под воздействием негативных эмоциональных состояний у человека может происходить формирование предпосылок к развитию разнообразных болезней И наоборот, существует значительное количество примеров, когда под влиянием эмоционального состояния ускоряется процесс исцеления. Неслучайно принято считать, что слово тоже лечит. При этом имеется в виду прежде всего вербально» воздействие врача-психотерапевта на эмоциональное состояние больного. В это» проявляется регуляторная функция эмоций и чувств.

Кроме того, что эмоции и чувства выполняют функцию регуляции состояние организма, они также задействованы и в регуляции поведения человека в целом Это стало возможным потому, что человеческие чувства и эмоции имеют длительную историю филогенетического развития, в ходе которого они стали выполнял целый ряд специфических функций, свойственных только для них. Прежде всего к таким функциям следует отнести отражательную функцию чувств, которая выражается в обобщенной оценке событий. Благодаря тому, что чувства охватывают весь организм, они позволяют определить полезность и вредность воздействующих на них факторов и реагировать, прежде чем будет определено само вредно» воздействие. Например, человек, переходящий дорогу, может испытывать страз различной степени в зависимости от складывающейся дорожной ситуации.

Эмоциональная оценка событий может формироваться не только на основе личного опыта человека, но и в результате сопереживаний, возникающих в процессе общения с другими людьми, в том числе через восприятие произведений искусства, средства массовой информации и т. д. Благодаря отражательной функции эмоций и чувств человек может ориентироваться в окружающей действительности, оценивать предметы и явления с точки зрения их желательности, т. е. чувств; выполняют еще и предынформационную, или сигнальную, функцию. Возникающие переживания сигнализируют человеку, как идет у него процесс удовлетворение потребностей, какие препятствия встречает он на своем пути, на что надо обратить внимание в первую очередь и т. д.

Оценочная, или отражательная, функция эмоций и чувств непосредственно связана с побудительной, или стимулирующей, функцией. Например, в дорожной ситуации человек, испытывая страх перед приближающейся машиной, ускоряет свое движение через дорогу.

Таким образом, эмоции и чувства способствуют определению направления поиска, в результате которого достигается удовлетворение возникшей потребности или решается стоящая перед человеком задача.

Следующая, специфически человеческая функция чувств заключается в том, что чувства принимают самое непосредственное участие в обучении, т. е. осуществляют подкрепляющую функцию. Значимые события, вызывающие сильную эмоциональную реакцию, быстрее и надолго запечатлеваются в памяти. Эмоции успеха-неуспеха обладают способностью привить любовь или навсегда угасить ее по отношению к тому виду деятельности, которой занимается человек, т. е. эмоции влияют на характер мотивации человека по отношению к выполняемой им деятельности.

Переключательная функция эмоций особенно ярко обнаруживается при конкуренции мотивов, в результате которой определяется доминирующая потребность. Так, возможно возникновение противоречия между естественным для человека инстинктом самосохранения и социальной потребностью следовать определенной этической норме, что, по сути дела, реализуется в борьбе между страхом и чувством долга, страхом и стыдом. Привлекательность мотива, его близость личностным установкам направляет деятельность человека в ту или другую сторону.

Еще одна функция эмоций и чувств — приспособительная. По утверждению Ч. Дарвина, эмоции возникли как средство, при помощи которого живые существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них потребностей. Благодаря вовремя возникшему чувству организм имеет возможность эффективно приспособиться к окружающим условиям.

Разнообразие эмоциональных проявлений выражается прежде всего в преобладающем настроении людей. Под влиянием жизненных условий и в зависимости от отношения к ним у одних людей преобладает повышенное, бодрое, веселое настроение; у других — пониженное, подавленное, грустное; у третьих — капризное, раздражительное и т. д.

Существенные индивидуальные различия наблюдаются также в эмоциональной возбудимости людей. Есть люди эмоционально мало чуткие, у которых только какие-либо чрезвычайные события вызывают ярко выраженные эмоции. Такие люди не столько чувствуют, попав в ту или иную жизненную ситуацию, сколько осознают ее умом. Есть и другая категория людей — эмоционально возбудимых, у которых малейший пустяк может вызвать сильные эмоции. Даже маловажное событие вызывает у них подъем или падение настроения.

Между людьми отмечаются существенные различия в глубине и устойчивости чувств. Одних людей чувства захватывают целиком, оставляют глубокий след после себя. У других людей чувства носят поверхностный характер, протекают легко, малозаметно, проходят быстро и совершенно бесследно. Заметно различаются у людей проявления аффектов и страстей. В этом плане можно выделить людей неуравновешенных, легко теряющих контроль над собой и своим поведением, склонных легко поддаваться аффектам и страстям, например необузданному гневу, панике, азарту. Другие люди, наоборот, всегда уравновешенны, вполне владеют собой, сознательно контролируют свое поведение.

Одно из наиболее существенных различий между людьми кроется в том, как чувства и эмоции отражаются на их деятельности. Так, у одних людей чувства носят действенный характер, побуждают к действию, у других все ограничивается самим чувством, не вызывающим никаких изменений в поведении. В наиболее яркой форме пассивность чувств выражается в сентиментальности человека. Такие люди, как правило, склонны к эмоциональным переживаниям, но чувства, которые у них возникают, не влияют на их поведение.

Следует отметить, что существующие различия в проявлении эмоций и чувств в значительной степени обусловливают неповторимость конкретного человека, т. е. определяют его индивидуальность,

1. Что такое «чувственный тон ощущения»?

2. Расскажите о соотношении понятий «эмоции» и «чувства».

3. Раскройте основные характеристики эмоций.

4. Назовите основные виды эмоций.

5. Расскажите об основных функциях эмоций: отражательной, побудительной, подкрепляющей, переключательной, приспособительной, коммуникативной.

6. В чем заключаются различия в эмоциональных проявлениях людей?

1. Веккер Л. М. Психические процессы: В 3-х т. — Т. 1. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.

2. Изард К. Э. Психология эмоций. — СПб.: Питер, 1999.

3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999.

4. Симонов П. В. Мотивированный мозг: Высшая нервная деятельность и естественнонаучные основы общей психологии / Отв. ред. В. С. Русинов. — М.: Наука, 1987.

5. Симонов П. В. Эмоциональный мозг. Физиология. Нейроанатомия. Психология эмоций. — М.: Наука,1981.

6. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология / Сб. статей. Пер. с фр.:

Источник