- Физиология и основы гигиены человека

- Основы анатомии и физиологии человека. Профессиональные заболевания

- 1. ВВЕДЕНИЕ

- Вторичночувствующие органы чувств это

- Понятие «первичночувствующие и вторичночувствующие рецепторы»

- Сравнительная характеристика рецепторного и генераторного потенциаловн

- Строение и функции органов чувств

- Урок 43. Подготовка к ЕГЭ по биологии

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Строение и функции органов чувств»

Физиология и основы гигиены человека

Основы анатомии и физиологии человека. Профессиональные заболевания

1. ВВЕДЕНИЕ

Анатомия и физиология человека – это важнейшие биологические науки, изучающие строение и функции человеческого организма. Как устроен человек, как функционируют его органы, должен знать не только каждый медик и биолог, но и специалист – инженер-эколог, который непосредственно занимается вопросами охраны здоровья человека и окружающей природной среды.

Организм человека представляет собой единую систему с общими законами развития, закономерностями строения и жизнедеятельности. Его функционирование подчиняется биологическим закономерностям, присущим всем живым организмам. В то же время человек социален и отличается от животных развитым мышлением, интеллектом, наличием второй сигнальной системы, общественными взаимоотношениями. Особенности формы, строения тела человека невозможно понять без анализа функций, равно как нельзя представить особенности функции любого органа без понимания его строения. Человеческий организм состоит из большого числа органов, огромного количества клеток, но это не сумма отдельных частей, а единый слаженный живой организм. Поэтому нельзя рассматривать органы без взаимосвязи друг с другом, без объединяющей роли нервной и сосудистой систем.

Анатомия и физиология, входящие в число естественнонаучных дисциплин, составляют фундамент для последующего изучения экологии, токсикологии, микробиологии. Без этих наук о структуре и процессах, происходящих в органах и их элементах, нельзя понять любые преобразования как в здоровом организме в условиях нормы, так и при заболеваниях в условиях вредного воздействия экологических факторов на организм. Ведь особенности строения тела человека, характерные для каждого индивидуума, передающиеся от родителей, определяются наследственными факторами, а также влиянием на данного человека внешней среды (экологические факторы, питание, физические нагрузки). Человек живет не только в условиях биологической среды, но и в обществе, в условиях определенных человеческих взаимоотношений. Поэтому он испытывает воздействие коллектива, социальных факторов. В связи с этим анатомия и физиология изучают человека не только как биологический объект, но учитывают при этом влияние на него социальной среды, условий труда и быта.

Особую роль при этом приобретает знание профессиональных заболеваний, обусловленных воздействием на организм человека различных факторов химической, физической и биологической природы.

Древние греки утверждали: «В здоровом теле – здоровый дух». Зная, как работает организм, какие факторы наиболее значимы в регуляции жизнедеятельности, можно предвидеть, каким образом возможно предотвратить нарушение функций отдельных систем и органов под влиянием различных вредных веществ, с которыми контактирует человек в результате своей производственной деятельности.

Источник

Вторичночувствующие органы чувств это

Большинство рецепторов возбуждаются в ответ на действие стимулов только одной физической природы и поэтому относятся к мономодальным. Их можно возбудить и некоторыми неадекватными раздражителями, например фоторецепторы — сильным давлением на глазное яблоко, а вкусовые рецепторы — прикосновением языка к контактам гальванической батареи, но получить качественно различаемые ощущения в таких случаях невозможно. Наряду с мономодальными существуют полимодальные рецепторы, адекватными стимулами которых могут служить раздражители разной природы. К такому типу рецепторов принадлежат некоторые болевые рецепторы, или ноцицепторы (лат. nocens — вредный), которые можно возбудить механическими, термическими и химическими стимулами. Полимодальность имеется у терморецепторов, реагирующих на повышение концентрации калия во внеклеточном пространстве так же, как на повышение температуры.

В зависимости от строения рецепторов их подразделяют на первичные, или первичночувствующие, которые являются специализированными окончаниями чувствительного нейрона, и вторичные, или вторичночувствующие, представляющие собой клетки эпителиального происхождения, способные к образованию рецепторного потенциала в ответ на действие адекватного стимула. Первичночувствующие рецепторы могут сами генерировать потенциалы действия в ответ на раздражение адекватным стимулом, если величина их рецепторного потенциала достигнет пороговой величины. К ним относятся обонятельные рецепторы, большинство механорецепторов кожи, терморецепторы, болевые рецепторы или ноцицепторы, проприоцепторы и большинство интерорецепторов внутренних органов.

Вторичночувствующие рецепторы отвечают на действие раздражителя лишь возникновением рецепторного потенциала, от величины которого зависит количество выделяемого этими клетками медиатора. С его помощью вторичные рецепторы действуют на нервные окончания чувствительных нейронов, генерирующих потенциалы действия в зависимости от количества медиатора, выделившегося из вторичночувствующих рецепторов. Вторичные рецепторы представлены вкусовыми, слуховыми и вестибулярными рецепторами, а также хемочувствительными клетками синокаротидного клубочка. Фоторецепторы сетчатки, имеющие общее происхождение с нервными клетками, чаще относят к первичным рецепторам, но отсутствие у них способности генерировать потенциалы действия указывает на их сходство с вторичными рецепторами.

В зависимости от источника адекватных стимулов рецепторы подразделяют на наружные и внутренние, или экстерорецепторы и интерорецепторы; первые стимулируются при действии раздражителей внешней среды (электромагнитные и звуковые волны, давление, действие пахучих молекул), а вторые — внутренней (к этому типу рецепторов относят не только висцерорецепторы внутренних органов, но также проприоцепторы и вестибулярные рецепторы). В зависимости от того, действует стимул на расстоянии или непосредственно на рецепторы, их подразделяют еще на дистантные и контактные.

Источник

Понятие «первичночувствующие и вторичночувствующие рецепторы»

Какой критерий разделения рецепторов на первично- и вторичночувствующие?

Первичночувствующие рецепторы – сенсорные нейроны или их части. В нейроне формируется как рецепторный, так и генераторный потенциал.

Вторичночувствующие рецепторы – состоят из специализированных сенсорных клеток (не нейронного происхождения !), соединёнными с нейронами в которых заканчивается процесс кодировки сенсорной информации для проводникового отдела анализатора.

Первичные рецепторы, впервые появляющиеся уже у кишечнополостных, являются основным универсальным типом рецепторных элементов,с которыми связаны все виды рецепции у беспозвоночных. У беспозвоночных для подавляющего большинства рецепторов доказана их первичная природа

У позвоночных первичными рецепторами являются обонятельные рецепторы, фоторецепторы, а также дендритные терминали сенсорных нейронов, формирующие кожные рецепторы, проприорецепторы и большинство интерорецепторов ++414+.

У позвоночных к вторичным рецепторам относят вкусовые рецепторы, рецепторыакустико-латеральной системы, возможно,рецепторы каротидного клубочкиидиски Меркеля++414+.

Следует признать, что относительно вопроса о принадлежности фоторецепторов (зрения) к первичным ++414+, ++598+ или вторичным ++602+, ++421+, ++512+, ++597+ существуют разные мнения.

Сравнительная характеристика рецепторного и генераторного потенциаловн

Авторы по разному трактуют эти понятия.

Одни считают, что это названия одного и того же процесса — потенциала, возникающего в рецепторных клетках.

Другие считают, что в первичночувствующих рецепторах рецепторный и генераторный потенциалы — одно и то же. Во вторичночувствующих рецепторах рецепторный потенциал возникает в рецепторной клетке, а генераторный в сопряжённом с рецепторной клеткой нейроне.

Дэвисомпредложено использовать термины для обозначения разных понятий. Именно такого понимания рецепторного и генераторного потенциала мы и будем придерживаться.

Рецепторный потенциал— изменение напряжения, возникающее в рецепторе при действии адекватного стимула вследствие изменения ионной проницаемости рецепторной мембраны, градуально зависящее от интенсивности стимула.

Генераторный потенциал— изменение напряжения в рецепторе, возникающее вследствие распространения рецепторного потенциала к центральным и проксимальным отделам рецепторной клетки и порождающее потенциалы действия (нервные импульсы).

В первичночувствующихрецепторах рецепторный потенциал возникает в дистальных отделах (терминальных ветвлениях) дендрита, генераторный потенциал — в области аксонного холмика (зрительные, обонятельные рецепторы) или в первом перехвате Ранвье афферентного волокна (соматические рецепторы).

Во вторичночувствующих рецепторах рецепторный потенциал возникает в рецепторной клетке, а генераторный потенциал — в окончании афферентного волокна.

Некоторые авторы в этом случае считают, что генераторный потенциал является совокупностью процессов, протекающих в базальной части рецепторной клетки и приводящих к выбросу медиатора, воздействующего на мембрану афферентного волокна.

Несмотря на то, что рецепторный игенераторный потенциалв ряде случаев совпадают по принадлежности (первичные рецепторы), они различаются полокализации и природе возникновения: причиной появлениярецепторного потенциалаявляется непосредственносенсорное воздействие,генераторный потенциалвозникает вследствие распространениярецепторного потенциала, не зависит от других факторов и развивается в области, где возможна генерация распространяющихся потенциалов.

Источник

Строение и функции органов чувств

Урок 43. Подготовка к ЕГЭ по биологии

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Строение и функции органов чувств»

В организме человека различают пять видов органов чувств: глаза (орган зрения), уши (орган слуха), язык (орган вкуса), нос (орган обоняния) и кожа (орган осязания).

Органы чувств — это анатомические образования, которые воспринимают внешние воздействия (свет, запах, звук, вкус и т. п.) и преобразуют их в нервные импульсы, которые передаются затем в головной мозг, где располагаются корковые отделы анализаторов ощущений.

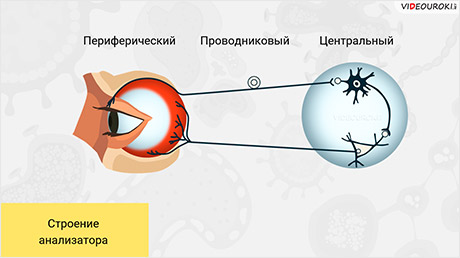

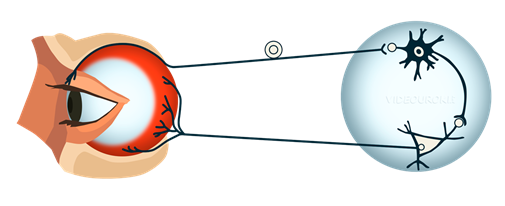

Каждый анализатор состоит из трёх отделов: периферического, проводникового и центрального. Периферический отдел представлен рецепторами, которые преобразуют поступающие сигналы в нервный импульс. Проводниковый отдел представлен нервными путями, которые передают нервный импульс. А центральные — участком коры больших полушарий. Он анализирует полученную информацию.

Таким образом, органы чувств являются периферическими отделами анализаторов.

В результате функционирования анализатора у человека возникают ощущения. Полнота картины окружающего мира достигается за счёт совместной работы анализаторов.

Основным источником информации об окружающем мире у человека является зрительный анализатор. Считается, что около 90 % информации мы получаем через орган зрения.

Как и все анализаторы, зрительный состоит из трёх основных отделов: периферического, проводникового и центрального.

Вспомним строение органа зрения. Глаз состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата.

Глазное яблоко находится в углублении лицевой части черепа — глазнице.

Выступами черепных костей — лобной с надбровным валиком, скуловой и носовой ―, глазное яблоко защищено от внешних воздействий.

Глазное яблоко соединено с костными стенками глазницы шестью глазодвигательными мышцами, которые являются самыми быстрыми в нашем организме. Они позволяют осуществлять движения вверх, вниз и в стороны. Благодаря совместному действию указанных мышц движения обоих глазных яблок — синхронные.

От механических повреждений глазное яблоко защищено нижним и верхним веками, которые представляют собой кожные складки, с расположенными на них ресницами (около 80 на каждом). Человек регулярно моргает, примерно один раз за 5 секунд.

В углу глазницы расположена слёзная железа, выделяющая слёзную жидкость — слезу, которая облегчает движения век, смачивает поверхность глазного яблока и смывает с него пылевые частицы.

Избыток слезы собирается во внутреннем углу глаза в слёзное озеро и попадает в слёзные канальцы, а затем по слёзно-носовому протоку — в полость носа.

Глазное яблоко человека имеет шаровидную форму, а его объём в среднем 7,5 см 3 . Глазное яблоко покрыто тремя оболочками: наружной (фиброзной), средней (сосудистой) и внутренней (сетчаткой).

Наружная (фиброзная) оболочка подразделяется на прозрачную выпуклую роговицу, лишённую кровеносных сосудов, и задний отдел — непрозрачную склеру.

Средняя оболочка расположена под склерой. Она богата кровеносными сосудами, поэтому называется сосудистой. Сосудистая оболочка состоит из трёх частей: собственно сосудистой оболочки, ресничного тела и радужки. Собственно сосудистая оболочка питает глаз.

Ресничное тело предназначено для аккомодации глаза.

Радужка представляет собой круглый диск с отверстием по центру (зрачок). Зрачок имеет диаметр от 2 до 8 миллиметров. Изменение диаметра происходит рефлекторно путём сокращения специальных мышц. Таким образом, функция радужки — регулировка количества света, поступающего в глаз.

Различное содержание и качество пигмента в ней обуславливает цвет глаз. Радужная оболочка является уникальной для каждого человека.

Между роговицей и радужкой расположена передняя камера глаза, заполненная водянистой влагой.

Позади радужки находится хрусталик ― прозрачная и эластичная двояковыпуклая линза диаметром 10 мм. Хрусталик при помощи связок прикреплён к ресничной мышце и за счёт неё способен изменять свою кривизну.

Между радужкой и хрусталиком расположена задняя камера глазного яблока.

Полость глазного яблока за хрусталиком заполнена студенистой прозрачной массой — стекловидным телом.

Оно придаёт упругость, сохраняет форму глазного яблока, а также обеспечивает контакт склеры и сосудистой оболочки с сетчаткой.

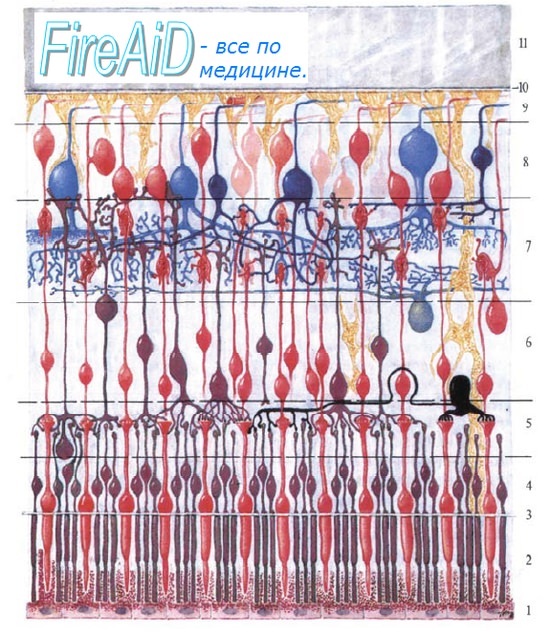

Сетчатка на всём своём протяжении прилежит к сосудистой оболочке. И именно в сетчатке располагается начальное звено зрительного анализатора — светочувствительные рецепторы.

Светочувствительные рецепторы сетчатки человека бывают двух типов, исходя из формы: так называемые колбочки (их около 6 миллионов) и палочки, которых значительно больше (их насчитывается около 130 миллионов).

Колбочки же бывают трёх типов и способны различать цвета при дневном свете. Каждый из трёх типов колбочек обладает чувствительностью к определённому спектру излучения. То есть к трём основным цветам: синему, зелёному и красному. Перемешав которые можно получить все остальные цвета.

Палочки и колбочки содержат зрительные пигменты. Палочки — родопсин. Колбочки — иодопсин. Родопсин реагирует на слабое освещение при сумеречном свете и не способен различать длину волны светового луча, то есть цвет.

Также в сетчатке выделяют пигментный слой, который обеспечивает контрастность изображения, место наилучшего видения — жёлтое пятно, расположенное прямо напротив хрусталика (место наибольшего скопления колбочек), и так называемое слепое пятно — место сетчатки, от которого отходит проводниковая часть зрительного анализатора — зрительный нерв. Слепое пятно не имеет светочувствительных клеток.

Рецепторы зрительного анализатора человека расположены позади целого ряда структур, так как эти структуры необходимы для наилучшей фокусировки световых лучей именно на сетчатке. Благодаря этому здоровый человек видит одинаково чётко близко и далеко расположенные объекты.

Ещё один орган чувств — это орган слуха человека — ухо.

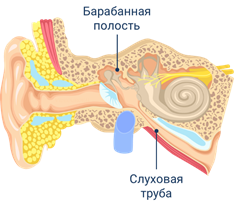

Ухо состоит из трёх отделов: наружного, среднего и внутреннего.

Наружный — это ушная раковина и наружный слуховой проход.

Ушная раковина состоит из хряща. Её функция — это улавливание и направление звуков в слуховой проход.

Слуховой проход снабжён железами, выделяющими ушную серу, которая убивает микробов, а вместе с ней выводится наружу пыль и грязь.

Звуковые волны, поступившие в слуховой проход, достигают барабанной перепонки, которая отделяет наружное ухо от среднего и передаёт туда колебания.

Таким образом, уже в наружном отделе уха звуковые волны исчезают, а энергия звука превращается в энергию механических колебаний барабанной перепонки.

Среднее ухо включает в себя барабанную полость, занимающую около 1 см, 3 и слуховую трубу.

В барабанной полости расположены три слуховые косточки: молоточек, наковальня и самая маленькая косточка нашего организма — стремечко. Молоточек прикреплён к барабанной перепонке, а стремечко примыкает к овальному окну преддверия улитки, которым начинается внутреннее ухо. Стремечко участвует в усилении механического колебания звука.

Слуховая, или евстахиева, труба соединяет полость среднего уха с носовой частью глотки. Она способствует выравниванию давления воздуха в барабанной полости по отношению к наружному отделу. Тем самым обеспечивается нормальное функционирование барабанной перепонки и сохранение её целостности.

Внутреннее ухо находится внутри височной кости черепа. Оно представлено костным лабиринтом и состоит из трёх частей: преддверия, улитки и полукружных каналов органа равновесия.

В улитковом канале находится спиральный Кортиев орган ― воспринимающий участок органа слуха, который расположен на основной мембране и содержит волосковые клетки — рецепторы органа слуха.

Волосковые клетки Кортиева органа осуществляют преобразование звукового раздражения в физиологический акт слухового восприятия путём передачи нервного импульса слуховым нервным волокнам, расположенным в канале внутреннего уха, и далее в слуховую зону коры больших полушарий, где и анализируются звуковые сигналы.

Звук представляет собой волны различной частоты и длины. Орган слуха человека различает звуковые волны в диапазоне от 16 до 20000 Герц.

Слух у человека бинауральный. То есть человек слышит двумя ушами и благодаря этому способен определять направление звука.

В полости внутреннего уха расположен вестибулярный аппарат ― орган равновесия. Он воспринимает изменения положения головы и тела в пространстве и направление движения тела.

Периферический отдел органа равновесия состоит из двух мешочков: овального и круглого, сообщающихся между собой и расположенных в преддверии улитки, а также трёх полукружных каналов. Полукружные каналы расположены в трёх взаимно перпендикулярных направлениях.

Мешочки заполнены эндолимфой и выстланы изнутри чувствительными рецепторными клетками. Волосками рецепторные клетки пронизывают желеобразную мембрану.

Мембрана содержит кристаллики карбоната натрия — отолиты.

При изменении положения головы или всего тела в пространстве отолиты и жидкость перемещаются и давят на рецепторные клетки, которые генерируют нервный импульс.

Далее возбуждение по вестибулярному нерву передаётся в ядра среднего мозга, мозжечок, ядра таламуса и теменную область коры больших полушарий. Так человек получает информацию о положении своего тела в пространстве и ускорении.

Язык ― орган вкуса, также является органом чувств. Он покрыт слизистой оболочкой, складки которой содержат вкусовые сосочки. Общее их количество достигает 2000. Внутри каждого сосочка располагаются рецепторные клетки с микроворсинками.

Рецепторы связаны с нервными волокнами, которые входят в мозг в составе черепных нервов. По ним импульсы достигают задней части центральной извилины коры головного мозга, где и формируются вкусовые ощущения.

А различают их четыре: горькое, сладкое, кислое и солёное. Различные части языка, реагируют на различные химические вещества. Работают вкусовые рецепторы только в случае попадания на вкусовые сосочки растворённых в воде веществ.

С закрытыми глазами и носом с трудом можно различить вкус яблока. Дело в том, что в формировании вкусовых ощущений важную роль играет орган обоняния, который находится в верхнем отделе носовой полости.

В этой области слизистую оболочку покрывает обонятельный эпителий.

Рецепторный слой слизистой оболочки представлен обонятельными рецепторными клетками, воспринимающими присутствие пахучих веществ.

В отличие от других систем органов чувств обонятельная нервная клетка одновременно является рецептором и проводником. Верхушки этих клеток имеют выпячивания в полость носа ― обонятельные волоски.

А центральные волокна этих клеток формируют обонятельные нервы, которые напрямую связаны с одной из двух обонятельных луковиц мозга. Отсюда информация распространяется на другие области мозга.

Пахучие вещества являются летучими химическими веществами, которые входят в контакт с обонятельным рецептором для возбуждения процесса восприятия запаха.

Человек способен различать около 4000 запахов. Но для начала, молекулы пахучих веществ должны раствориться в секрете, выделяемом обонятельными железами.

Значительную роль в познании внешнего мира играет осязание. Оно обеспечивает способность воспринимать и различать форму, размер и характер поверхности предметов.

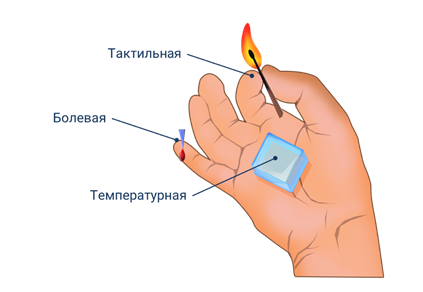

Рецепторы, которые участвуют в процессах восприятия раздражителей, воздействующих на кожу, достаточно разнообразные. Они реагируют не только на прикосновение, но и на тепло, холод и болевые воздействия. В среднем на один квадратный сантиметр кожи приходится около 140 чувствительных нервных окончаний.

Больше всего тактильных (реагирующих на прикосновение) рецепторов на губах и ладонной поверхности пальцев рук. Меньше всего — на туловище (спине и плечах).

Важнейшую роль в организме выполняют болевые рецепторы. Это специальные рецепторы, которых в коже насчитывается около 100-200 на 1 см2.

Различно расположение на коже и рецепторов, чувствительных к холоду и теплу. Поскольку температура кожи колеблется около 36 градусов Цельсия, соответственно, температуру ниже этого значения человек воспринимает как холод и на неё реагируют холодовые рецепторы, а всё, что выше, ― воспринимается тепловыми.

Источник