Презентация «Средства выразительности»

Презентация содержит теоретичесий практический материал по теме «Средства выазительности», поможет в подготовке к заданию 26 на ЕГЭ.

Просмотр содержимого документа

«Презентация «Средства выразительности»»

Средства выразительности на ЕГЭ (задание 26).

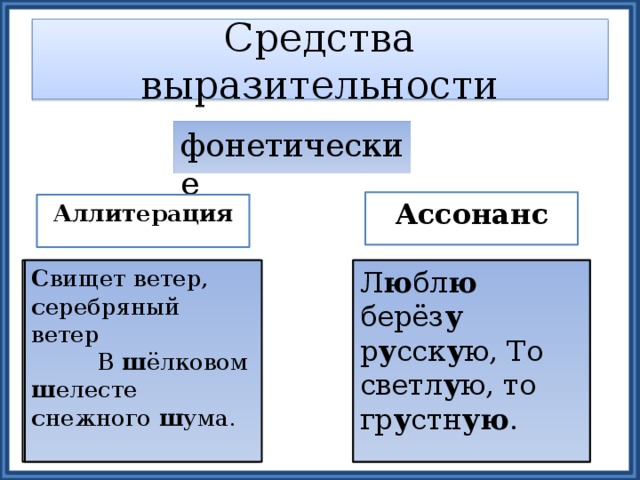

повторение в тексте одинаковых или однородных согласных, придающее ему особую звуковую выразительность.

С вищет ветер, с еребряный ветер В ш ёлковом ш елесте с нежного ш ума.

повторение в тексте одинаковых или однотипных гласных, придающее ему особую звуковую выразительность.

Л ю бл ю берёз у р у сск у ю, То светл у ю, то гр у стн ую .

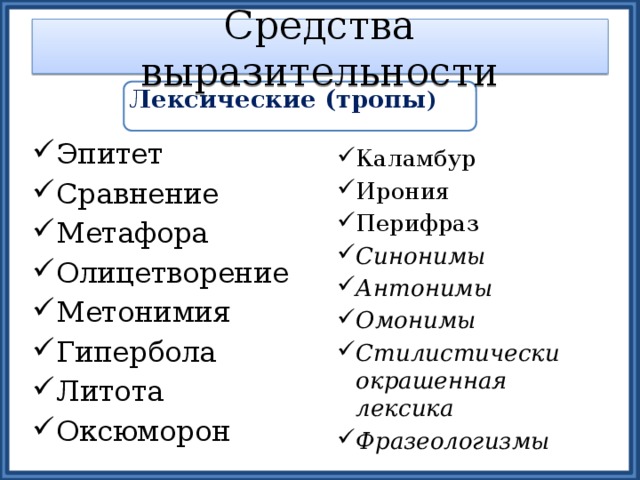

- Эпитет

- Сравнение

- Метафора

- Олицетворение

- Метонимия

- Гипербола

- Литота

- Оксюморон

- Каламбур

- Ирония

- Перифраз

- Синонимы

- Антонимы

- Омонимы

- Стилистически окрашенная лексика

- Фразеологизмы

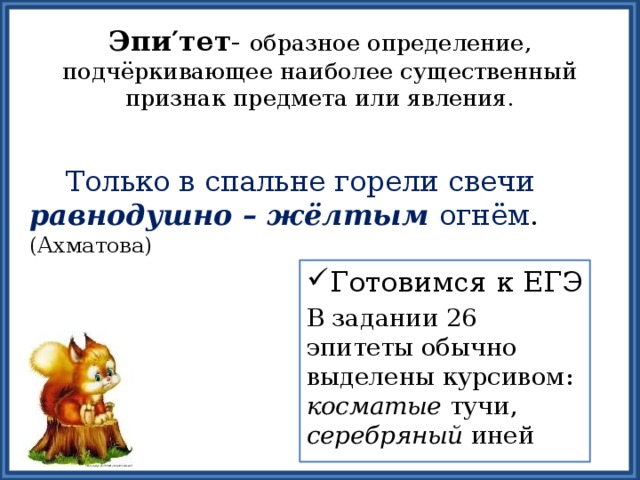

Эпи′тет — образное определение, подчёркивающее наиболее существенный признак предмета или явления.

Только в спальне горели свечи равнодушно – жёлтым огнём . (Ахматова)

В задании 26 эпитеты обычно выделены курсивом: косматые тучи, серебряный иней

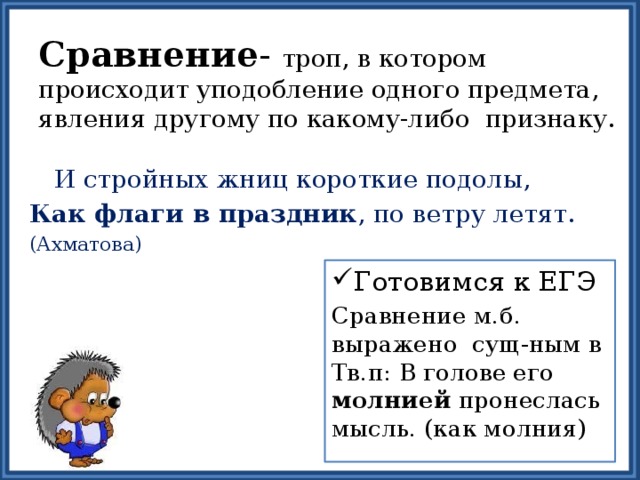

Сравнение — троп, в котором происходит уподобление одного предмета, явления другому по какому-либо признаку.

И стройных жниц короткие подолы,

Как флаги в праздник , по ветру летят.

Сравнение м.б. выражено сущ-ным в Тв.п: В голове его молнией пронеслась мысль. (как молния)

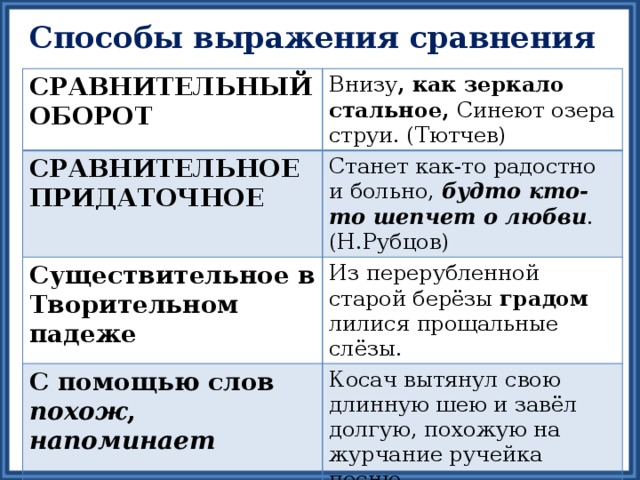

Способы выражения сравнения

Внизу , как зеркало стальное, Синеют озера струи. (Тютчев)

Станет как-то радостно и больно, будто кто-то шепчет о любви . (Н.Рубцов)

Существительное в Творительном падеже

Из перерубленной старой берёзы градом лилися прощальные слёзы.

Косач вытянул свою длинную шею и завёл долгую, похожую на журчание ручейка песню.

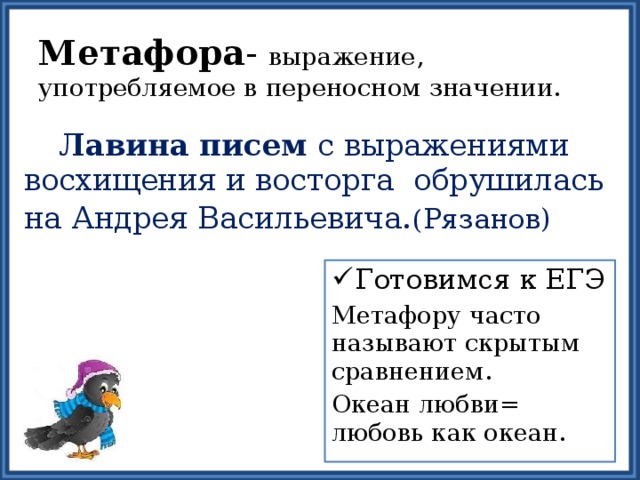

Метафора — выражение, употребляемое в переносном значении.

Лавина писем с выражениями восхищения и восторга обрушилась на Андрея Васильевича . ( Рязанов)

Метафору часто называют скрытым сравнением.

Океан любви= любовь как океан.

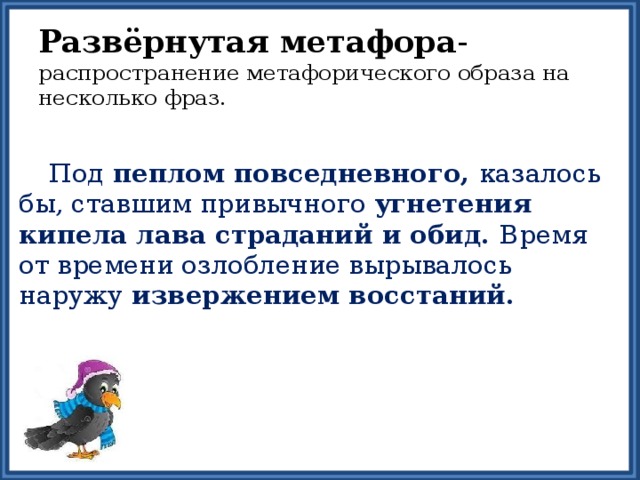

Развёрнутая метафора — распространение метафорического образа на несколько фраз.

Под пеплом повседневного, казалось бы, ставшим привычного угнетения кипела лава страданий и обид. Время от времени озлобление вырывалось наружу извержением восстаний.

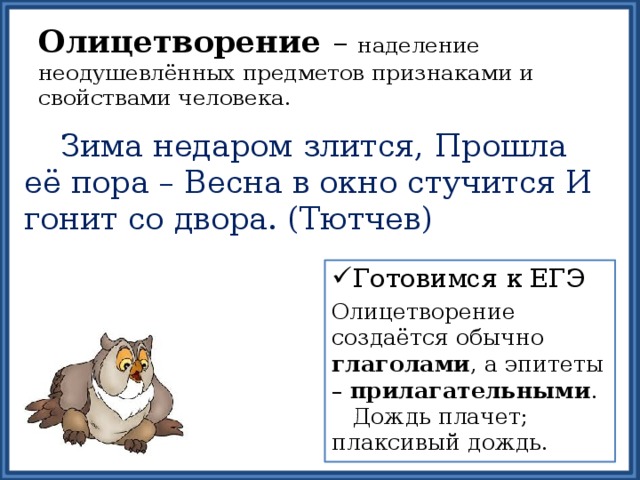

Олицетворение – наделение неодушевлённых предметов признаками и свойствами человека.

Зима недаром злится, Прошла её пора – Весна в окно стучится И гонит со двора. (Тютчев)

Олицетворение создаётся обычно глаголами , а эпитеты – прилагательными . Дождь плачет; плаксивый дождь.

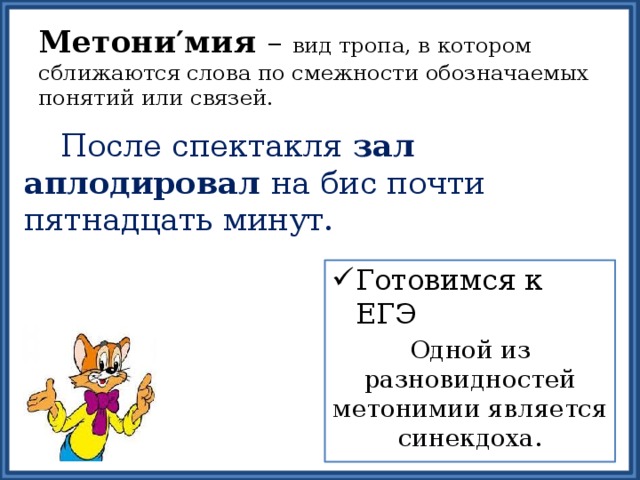

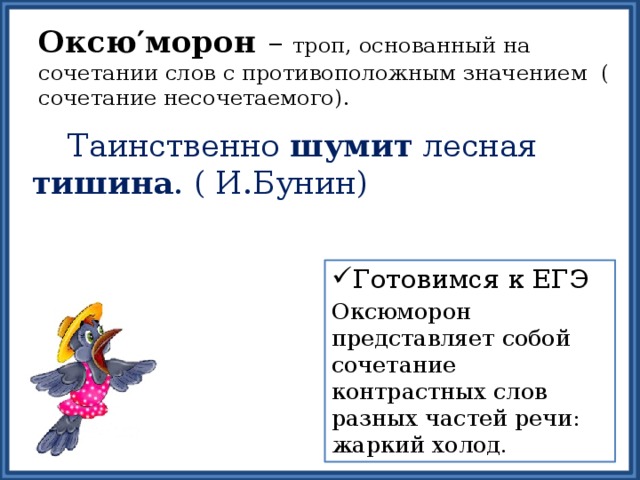

Метони′мия – вид тропа, в котором сближаются слова по смежности обозначаемых понятий или связей.

После спектакля зал аплодировал на бис почти пятнадцать минут.

Одной из разновидностей метонимии является синекдоха.

Выпил два стакана, съел две тарелки

Жители – населённый пункт

Москва встречает гостей

Магазин сегодня не работает

Носит брильянты, ходит в мехах

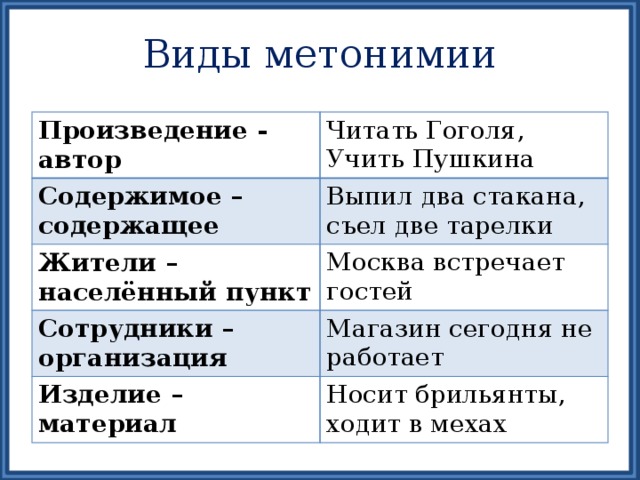

Сине′кдоха – перенос наименования предмета с его части на целое и наоборот.

Эй, борода ! А как проехать отсюда к Плюшкину?

Синекдоха часто используется в газетных заголовках. Что волнует современного зрителя? = зрителей.

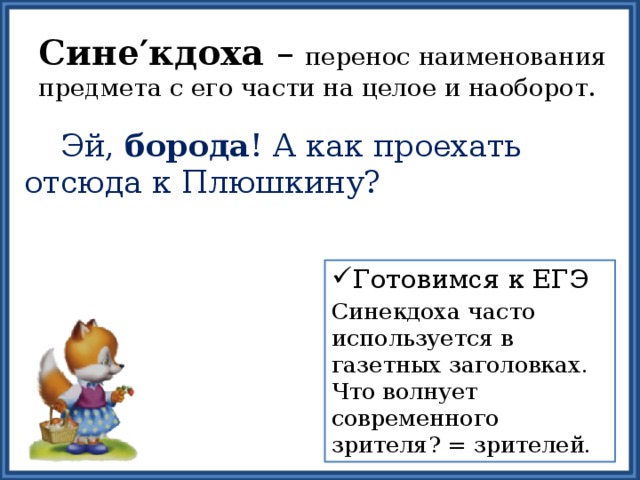

Оксю′морон – троп, основанный на сочетании слов с противоположным значением ( сочетание несочетаемого).

Таинственно шумит лесная тишина . ( И.Бунин)

Оксюморон представляет собой сочетание контрастных слов разных частей речи: жаркий холод.

Гипе′рбола – троп, основанный на преувеличении силы, размера и т.д.

У Ивана Никифоровича шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением.

Гипербола м.б доведена до гротеска – преувеличения, доходящего до абсурда.

Литота – троп, основанный на преуменьшении или нарочитого смягчения.

Стало так тихо, что слышались её лёгкие шаги, звучавшие не громче падения лепестков.

Использование гиперболы и литоты возможно в ироническом, юмористическом, сатирическом контекстах.

Каламбур – игра слов, шутка, основанная на многозначности или омонимии.

Любопытная, ветреная Форточка выглянула во двор ( «Интересно, по ком это сохнет Простыня ?»)

Каламбур – игра слов, при которой одно и то же слово употребляется сразу в 2-х значениях – в прямом и переносном. Чайник кипел от возмущения.

Ирония – употребление слова, выражения в таком контексте, который придаёт ему противоположное значение.

Продаются мужские костюмы, фасон один. А цвета какие? О, огромный выбор цветов ! Чёрный, чёрно- серый, серо- чёрный, черновато – серый, серовато- чёрный, грифельный, аспидный, наждачный, цвет чугуна, коксовый цвет, цвет жмыха и тот цвет, который в старину назывался «сон разбойника». В общем, сами понимаете, цвет один, чистый траур на небогатых похоронах.

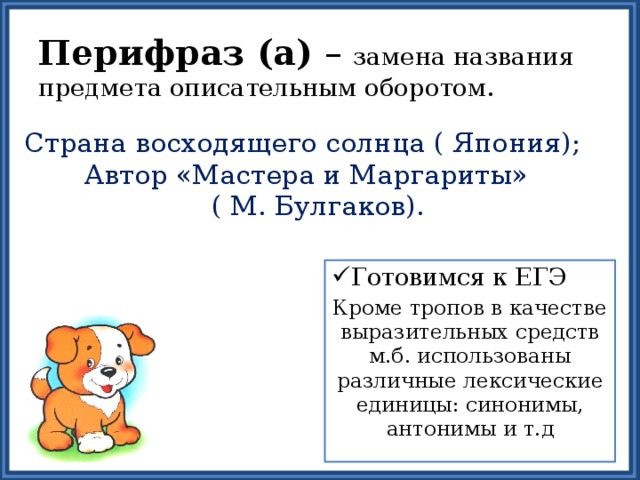

Перифраз (а) – замена названия предмета описательным оборотом.

Страна восходящего солнца ( Япония); Автор «Мастера и Маргариты» ( М. Булгаков).

Кроме тропов в качестве выразительных средств м.б. использованы различные лексические единицы: синонимы, антонимы и т.д

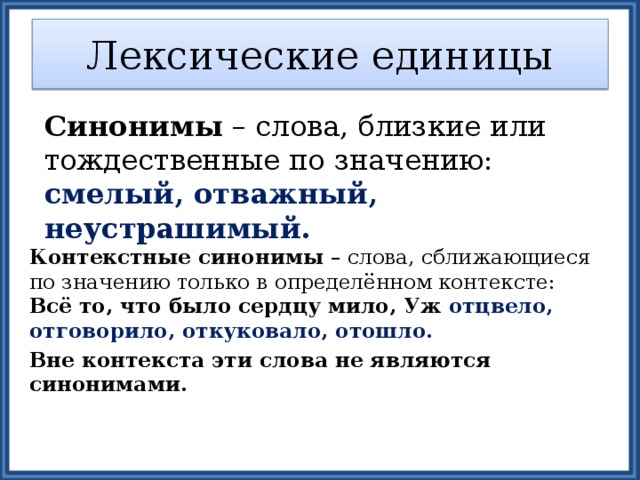

Синонимы – слова, близкие или тождественные по значению: смелый, отважный, неустрашимый.

Контекстные синонимы – слова, сближающиеся по значению только в определённом контексте: Всё то, что было сердцу мило, Уж отцвело, отговорило, откуковало, отошло.

Вне контекста эти слова не являются синонимами.

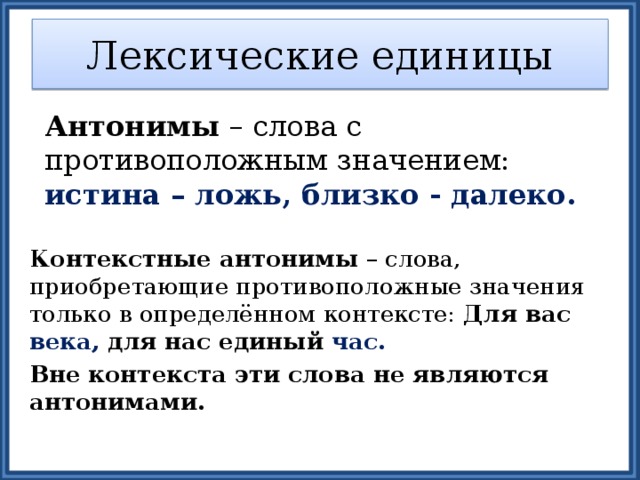

Антонимы – слова с противоположным значением: истина – ложь, близко — далеко.

Контекстные антонимы – слова, приобретающие противоположные значения только в определённом контексте: Для вас века, для нас единый час.

Вне контекста эти слова не являются антонимами.

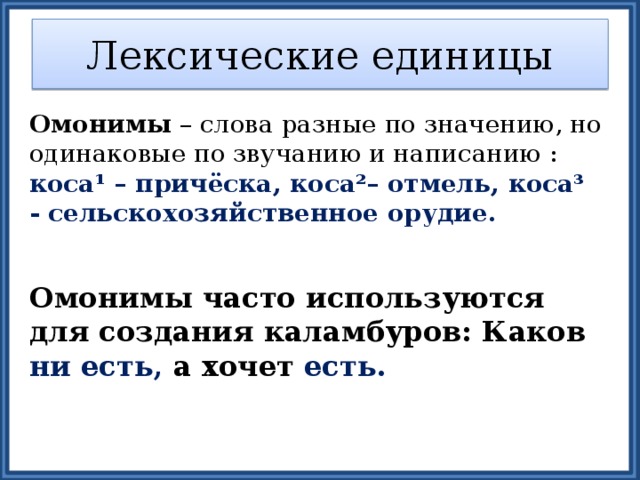

Омонимы – слова разные по значению, но одинаковые по звучанию и написанию : коса¹ – причёска, коса²– отмель, коса³ — сельскохозяйственное орудие.

Омонимы часто используются для создания каламбуров: Каков ни есть, а хочет есть.

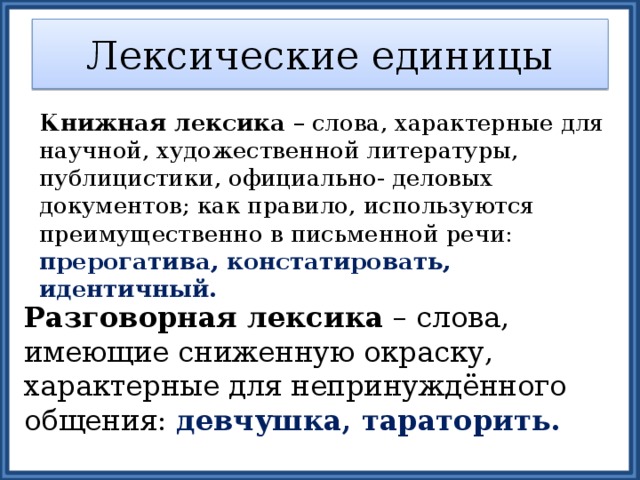

Книжная лексика – слова, характерные для научной, художественной литературы, публицистики, официально- деловых документов; как правило, используются преимущественно в письменной речи: прерогатива, констатировать, идентичный.

Разговорная лексика – слова, имеющие сниженную окраску, характерные для непринуждённого общения: девчушка, тараторить.

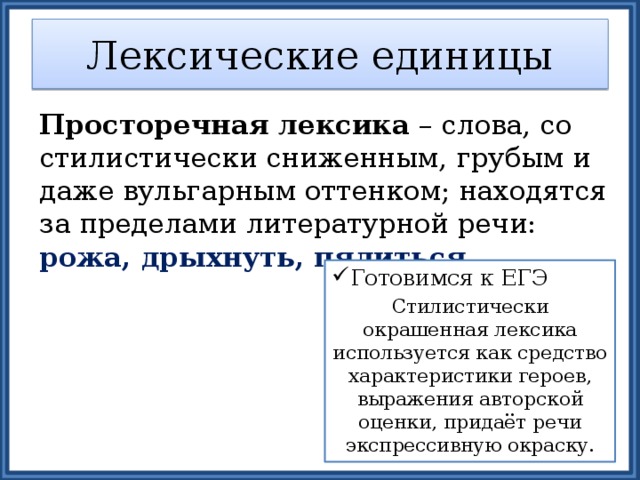

Просторечная лексика – слова, со стилистически сниженным, грубым и даже вульгарным оттенком; находятся за пределами литературной речи: рожа, дрыхнуть, пялиться.

Стилистически окрашенная лексика используется как средство характеристики героев, выражения авторской оценки, придаёт речи экспрессивную окраску.

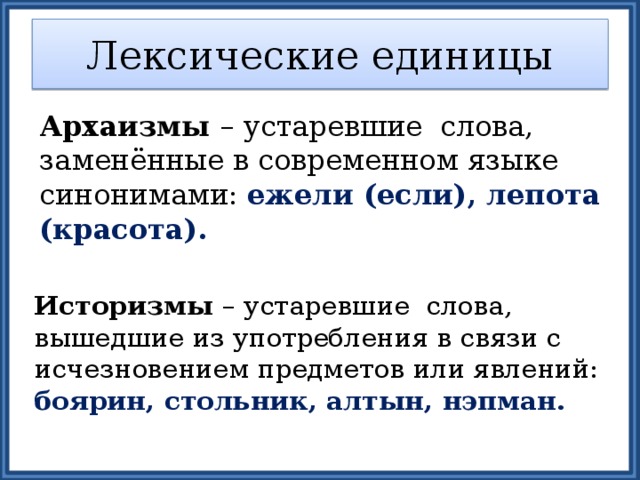

Архаизмы – устаревшие слова, заменённые в современном языке синонимами: ежели (если), лепота (красота).

Историзмы – устаревшие слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением предметов или явлений: боярин, стольник, алтын, нэпман.

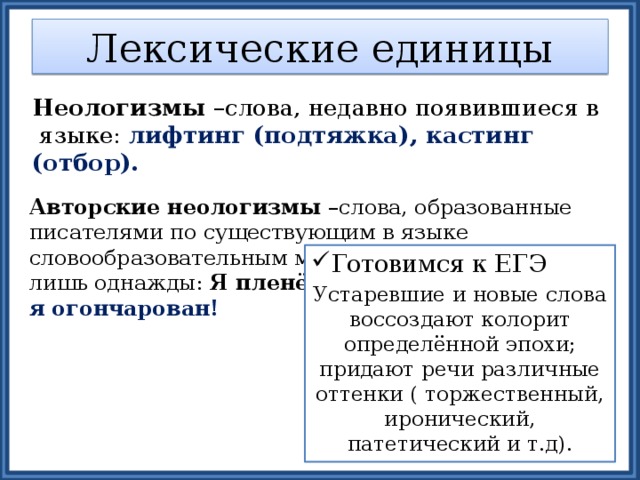

Неологизмы –слова, недавно появившиеся в языке: лифтинг (подтяжка), кастинг (отбор).

Авторские неологизмы –слова, образованные писателями по существующим в языке словообразовательным моделям и употреблённые лишь однажды: Я пленён, я очарован, словом – я огончарован!

Устаревшие и новые слова воссоздают колорит определённой эпохи; придают речи различные оттенки ( торжественный, иронический, патетический и т.д).

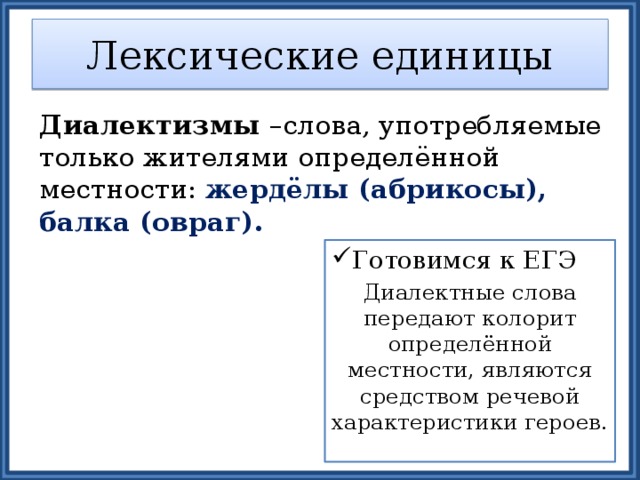

Диалектизмы –слова, употребляемые только жителями определённой местности: жердёлы (абрикосы), балка (овраг).

Диалектные слова передают колорит определённой местности, являются средством речевой характеристики героев.

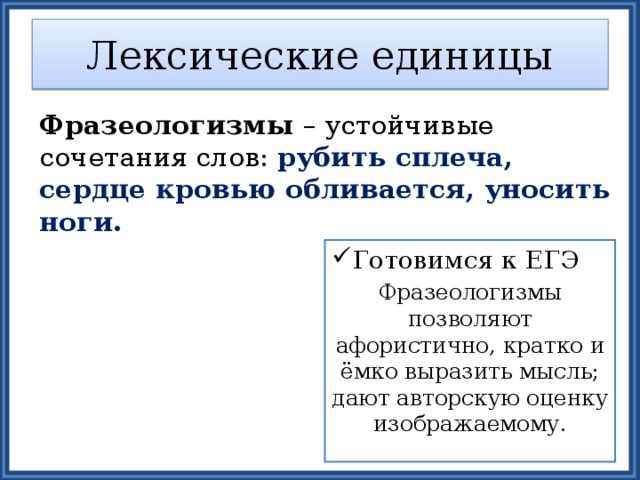

Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов: рубить сплеча, сердце кровью обливается, уносить ноги.

Фразеологизмы позволяют афористично, кратко и ёмко выразить мысль; дают авторскую оценку изображаемому.

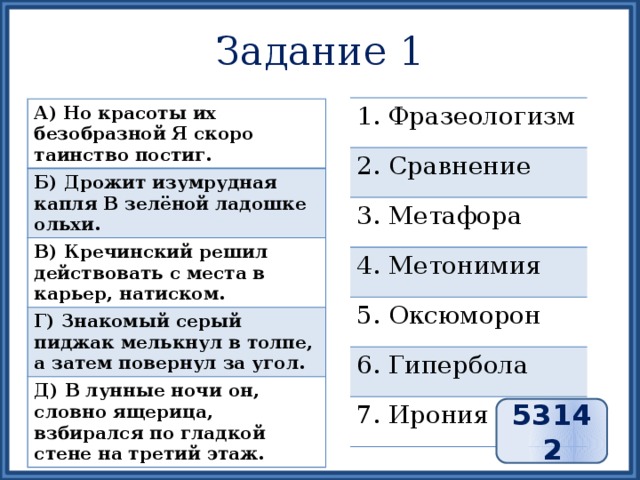

А) Но красоты их безобразной Я скоро таинство постиг.

Б) Дрожит изумрудная капля В зелёной ладошке ольхи.

В) Кречинский решил действовать с места в карьер, натиском.

Г) Знакомый серый пиджак мелькнул в толпе, а затем повернул за угол.

Д) В лунные ночи он, словно ящерица, взбирался по гладкой стене на третий этаж.

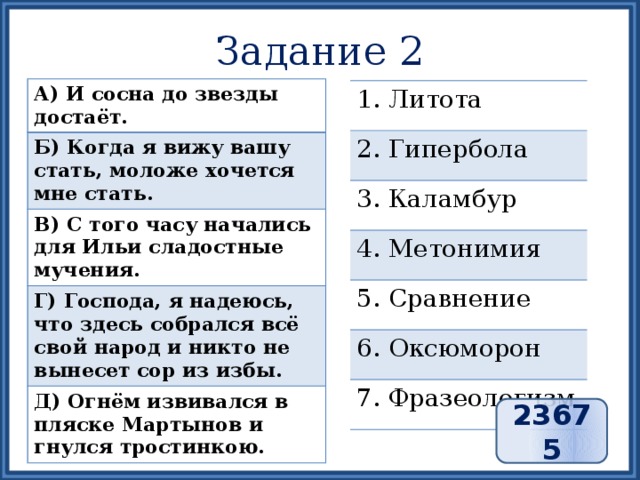

А) И сосна до звезды достаёт.

Б) Когда я вижу вашу стать, моложе хочется мне стать.

В) С того часу начались для Ильи сладостные мучения.

Г) Господа, я надеюсь, что здесь собрался всё свой народ и никто не вынесет сор из избы.

Д) Огнём извивался в пляске Мартынов и гнулся тростинкою.

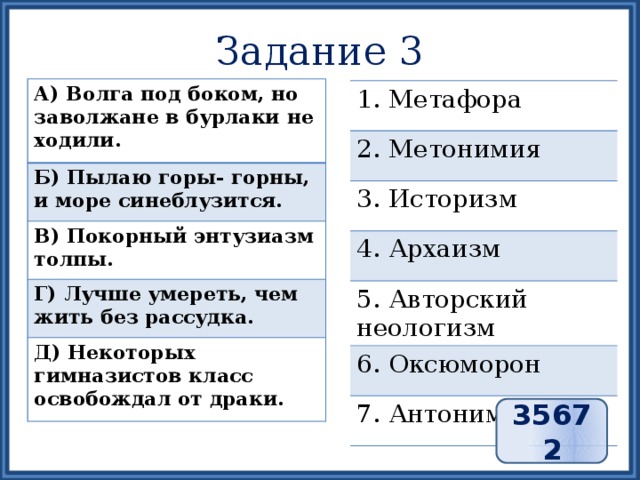

А) Волга под боком, но заволжане в бурлаки не ходили.

Б) Пылаю горы- горны, и море синеблузится.

В) Покорный энтузиазм толпы.

Г) Лучше умереть, чем жить без рассудка.

Д) Некоторых гимназистов класс освобождал от драки.

5. Авторский неологизм

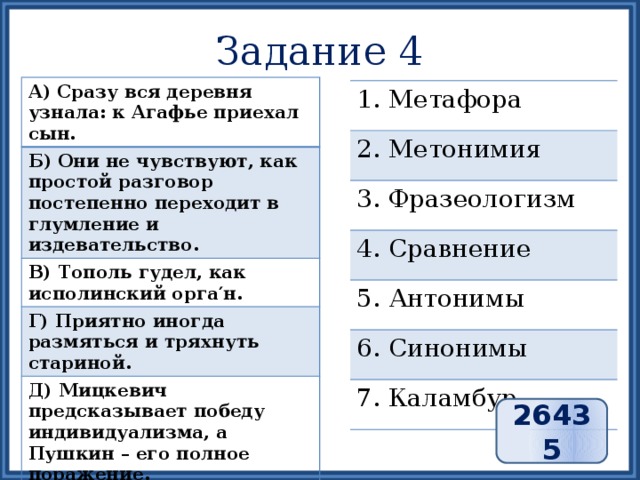

А) Сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын.

Б) Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и издевательство.

В) Тополь гудел, как исполинский орга′н.

Г) Приятно иногда размяться и тряхнуть стариной.

Д) Мицкевич предсказывает победу индивидуализма, а Пушкин – его полное поражение.

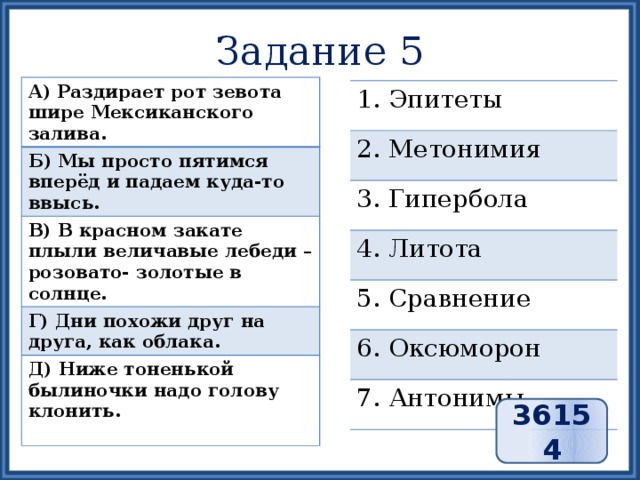

А) Раздирает рот зевота шире Мексиканского залива.

Б) Мы просто пятимся вперёд и падаем куда-то ввысь.

В) В красном закате плыли величавые лебеди – розовато- золотые в солнце.

Г) Дни похожи друг на друга, как облака.

Д) Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить.

Источник

Рабочая тетрадь по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ. Задание 24»

Рабочая тетрадь предназначена для учащихся старших классов и представляет собой алгоритм выполнения задания 24 ЕГЭ по русскому языку.

Задание 1. Внимательно прочитай задание 24 ЕГЭ.

Прочитай те фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания 20-23.

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А,Б,В,Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами в тексте рецензии на месте пропусков, запишите в бланк ответов № 1 справа от номера 24, начиная с первой клеточки , без пробелов, запятых и других дополнительных символов .

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами

Итак , для того чтобы выполнить данное задание на экзамене, необходимо иметь полное представление об основных языковых средствах художественной выразительности, то есть знать перечень средств, понимать особенности каждого из них, знать термины, с помощью которых называются эти средства, осознавать отличия между лексическими и синтаксическими средствами.

Задание №2. Изучи таблицу «Основные языковые средства художественной выразительности: лексические и синтаксические».

I. Лексические средства (тропы)- оборот речи, состоящий в употреблении слова или выражения в переносном значении.

Выражение или слово, в котором одно явление или понятие объясняется

посредством сопоставления его с другим. Чаще всего сравнение оформляется

в виде сравнительных оборотов, начинающегося с союзов: как, точно, словно, будто, как будто, что

Как море бесшумное , волнуется все войско.

Краткоречие, точно жемчуг , блещет содержанием.

Троп, на основе сходства двух явлений. Иногда метафору называют скрытым сравнением, так как в её основе лежит сравнение, но оно не оформлено с помощью сравнительных союзов

Летят алмазные фонтаны/

С веселым шумом к облакам – (сверкающие, как алмаз);

Сонное озеро, слов моих сухие листья , луковки церквей, теплый прием, цепь гор, хвост поезда.

Замена одного слова другим, смежным по значению.

Эй ты, шляпа ! (человек в шляпе)

Читая Булгакова … (его книги)

Весь пансион признавал превосходство Д.И. Писарева

Разновидность метонимии: целое выявляется через свою часть или наоборот

Каждую копейку в дом несет (деньги);

И слышно было до рассвета, как ликовал француз (французская армия)

Изображение абстрактного понятия или явления через конкретный образ

Лиса – аллегория хитрости, заяц — трусости

Слово или выражение, употребленное в смысле, противоположном прямому

Такой ты умный ! (=глупый)

Неодушевленному предмету приписываются свойства живого существа

Деревца, нагнувшись ко мне, протянули тонкие руки .

В сто сорок солнц закат пылал

Ваш шпиц, прелестный шпиц, — Не более наперстка ;

Ниже тоненькой былиночки Надо голову клонить, Чтоб на свете сиротиночке Беспечально век прожить.

Слово или выражение заменяется синонимичным, чтобы избежать повтора

Лев = царь зверей

Нефть = черное золото

Утро года = весна

1) Слова, различные по написанию, но близкие по значению.

2)Контекстные синонимы — слова, сближающиеся по значению в условиях одного контекста

1) Победить-одолеть; бежать – мчаться.

2) Останкинская игла (башня); говор (ропот) волн; шум (шелест) листвы.

Слова, имеющие противоположенные значения

Коварство и любовь ;

Белей лишь блеск, чернее тень.

Устаревшее слово или оборот речи

Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился , И шестикрылый серафим На перепутье мне явился.

Слово или оборот бытующие в определённой местности ( территориальный диалектизм ), социальной группе ( социальный диалектизм ) или профессии ( профессиональный диалектизм )

Петух – кочет , ковшик — корчик , разравнивать граблями — скородить

Речь социальной группы, отличная от общего языка, содержащая много искусственных слов и выражений

« Чуять » — из жаргона охотников, « амба »- из морского.

Слово, вновь образованное, появившееся в связи с возникновением в жизни новых понятий

« Бездарь » вместо «бездарность»

Обобщённая, глубокая мысль автора, отличающаяся меткой выразительностью и явной неожиданностью суждения. У афоризма есть автор

«У сильного всегда бессильный виноват»

Лексически неделимое, устойчивое, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы

Бить баклуши, положа руку на сердце, зарыть талант в землю, закадычный друг, заклятый враг, щекотливое положение

II. Стилистические фигуры или синтаксические средства – необычные обороты речи, особое её синтаксическое построение, к которому прибегает писатель для усиления выразительности.

Соединение слов, противоречащих друг другу, логически исключающих друг друга

Смотри, ей весело грустить такой нарядно обнаженной .

Мёртвые души , живой труп , горячий снег

Изменение обычного порядка слов.

Обычно: определение + подлежащее + обстоятельство + глагол-сказуемое + дополнение (напр. Осенний дождь громко стучал по крыше)

Он пришёл – пришёл он ; Досадно было, боя ждали ;

Швейцара мимо он стрелой взлетел по каменным ступеням . – (ср. «он стрелой взлетел мимо швейцара»)

Сравнение в форме сопоставления

Параллелизм бывает прямой : Травой зарастают могилы — давностью зарастает боль

и отрицательный , в котором подчёркнуто совпадение основных признаков сопоставляемых явлений:

То не ветер ветку клонит, Не дубравушка шумит — То моё сердечко стонет, Как осенний лист дрожит.

Пропуск какого-нибудь члена предложения, который легко восстанавливается из контекста

Мужики – за топоры! (пропущено слово «взялись»)

Членение единого по смыслу высказывания на самостоятельные предложения

И снова Гулливер. Стоит. Сутулясь.

Однородные члены или предложения, соединенные повторяющимися союзами

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове дорога! И как чудна она сама, эта дорога.

Однородные члены предложения соединяются без помощи союзов

Швед, русский колет, рубит, режет …

Восклицание, усиливающее в тексте выражение чувств

Кто не бранивал станционных смотрителей !

Вопрос, который задаётся не с целью дать или получить на него ответ, а с целью эмоционального воздействия на читателя

Какой русский не любит быстрой езды ? = «все русские любят»

Обращение, направленное не к реальному собеседнику, а к предмету художественного изображения

Прощай, немытая Россия !

Намеренное прерывание речи в расчете на догадку читателя, который должен мысленно докончить фразу

Но слушай: если я должна тебе …кинжалом я владею,/Я близ Кавказа рождена.

Суждение, резко противоречащее здравому смыслу, но глубокое по значению

Трус умирает много раз, храбрец — только однажды; Торопись медленно;

Чем хуже, тем лучше

Прямая авторская оценка событий, явлений, предметов

Пушкин – это чудо .

Слова выражающие ласку, шутку, иронию, неодобрение, пренебрежение, фамильярность и т.д.

Дурочка, сыночек, глупышка, рифмоплёт, балбес, забулдыга, трепач

Умение разграничивать лексические и синтаксические средства сужает круг поиска и позволяет успешно выполнить задание. Например, во фрагменте Такое синтаксическое средство, как ____, помогает автору аргументировать свою позицию речь не может идти о метафорах, об эпитетах и т.п.

Задание №3. Познакомься с системой оценивания задания 24.

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу.

4 балла – нет ошибок;

3 балла – допущена 1 ошибка;

2 балла – допущено 2 ошибки;

1 балл – верно указана только одна цифра;

0 баллов – полностью неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие.

Порядок записи цифр в ответе имеет значение.

Используя таблицу «Основные языковые средства художественной выразительности», укажи средства выразительности, использованные в примерах из публицистических и художественных текстов .

Эти волшебные цветы распускаются только в полнолуние, наполняя воздух вокруг удивительным и таинственным ароматом.

Сын не делает уроков, учится спустя рукава, где-то пропадает или болтает часами по телефону.

Кто же должен научить мальчишек, с семи лет влюбленных в рогатки, в самодельные пистолеты и новые двустволки, научить беречь и любить природу? (В. Песков)

Не все в Маяковском хаос и тьма. Там есть свои боги, молитвы и правды. ( К. Чуковский)

Капельками крови горят ягодки брусники на ещё зеленой листве. (В. Солоухин)

В – риторический вопрос

Тот усердствует слишком, кричит: «Это – я!»

В кошельке золотишком бренчит: «Это – я!»

Но едва лишь успеет наладить делишки,

Смерть в окно к хвастунишке стучит: «Это – я!» (О.Хаям)

Дух бродяжий! Ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст.

О моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств. (С. Есенин)

Романова решила не дергать его на людях, а поговорить при удобном случае. Сказать, что она страдала так же, не меньше. Что не может без него жить. Что согласна. (В. Токарева)

Дом друзей, где удач твоих вовсе не ценят

И где счёт неудачам твоим не ведут… (К. Симонов.)

Оглянулся Андрий: перед ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен… так школьник, неосторожно задравши своего товарища и получивши за то от него удар линейкой по лбу, вспыхивает, как огонь, и гонится за товарищем своим, готовый разорвать его на части, и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя: вмиг притихает бешеный порыв, и упадает бессильная ярость. (Н. Гоголь)

Б – развернутое сравнение

В – риторическое обращение, метафоры

Печник все время спрашивал у меня:«Ты скажешь – лук, а я скажу цыбуля, кто из нас прав?» (В.Сидур.)

Через несколько секунд после старта над первым поворотом взметнулась огромная стена огня и дыма. (В. Маккавеев.)

Пятьдесят лет лучшие умы двух стран создавали систему мгновенного убийства друг друга, думая, что защищают национальную безопасность. (С. Рогов.)

Обывательская мелочность, скаредность, обывательское «себе на уме» были чужды Леониду Андреевичу совершенно; он был искренен, доверчив и щедр; никогда не замечал в нем ни корысти, ни лукавства, ни карьеризма, ни двоедушия, ни зависти. (К.Чуковский.)

Кто же не понимает, что наряду с миром людей существует мир вещей и что ребенок взаимодействует как с тем, так и другим? (Д. Эльконин.)

В – риторический вопрос

Г – оценочная лексика

Встала и пошла. И поехала в экспедицию. В Иркутск. Чтобы как-то передвигать руками и ногами. (В. Токарева.)

Бывает так: с утра скучаешь

И словно бы чего-то ждешь,

То Пушкина перелистаешь,

То Пущина перелистнёшь. (Саша Соколов.)

Тень несозданных созданий

Колыхается во сне… (В. Брюсов.)

Где шумели тихо ели,

Где поюны крик пропели,

Стая легких времирей. (В.Хлебников.)

Полночной порою в болотной глуши

Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши. (К.Бальмонт.)

В – индивидуально-авторские слова

Понимал я немцев плохо, через пень-колоду: баварский диалект все-таки, но запоминал все словечки и доосмысливал их. (А. Азольский.)

Ну до чего же люблю свой город, свою родную «провинцию»! (И. Грекова.)

Мы объездили полмира, везде был бешеный успех. (Л. Вертинская.)

Всякую минуту гость его чувствовал около себя холод равнодушия. (И. Долгоруков.)

Идите объясните ему, какие полки надо чинить… Это не человек, а питекантроп. Я сейчас от него столько новых слов узнала… (Т. Тронина.)

А – риторическое восклицание Б – гипербола

В — контекстуальные антонимы

Ты должен быть гордым, как знамя;

Ты должен быть острым, как меч… (В. Брюсов)

Над скудной глиной желтого обрыва

В степи грустят стога (А. Блок.)

Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. (И.Гончаров.)

Ох, лето красное! любил бы я тебя,

Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. (А. Пушкин.)

Таскали – то кирпичик, то полено,

То брёвнышко. И прятались. (А. Блок.)

А – контекстные синонимы

В – синтаксический параллелизм, анафора, сравнение

Г – риторическое обращение

Интерес россиян а Стране восходящего солнца всегда был и остается доброжелательным. (А. Тарасова.)

Именно такая система препятствует экономическому росту в большинстве стран третьего мира. И богатых природным ресурсам. И бедных. ( П. Евдокимов.)

Люди вырвались в космос, покоряют реки, моря, океаны. (В. Слипенчук.)

Будни. Они сплошная беспробудность. Вечная забота. Тягучая скука. (И. Ильин.)

Крупнейший канадский город Торонто принял решение о сокращении в своих границах промышленных выбросов углекислого газа на 20 процентов.

Б – именительный темы

Любопытная, ветреная Форточка выглянула во двор («Интересно, по ком это сохнет Простыня?») и увидела такую картину… (Ф. Кривин)

Белокурый гусарчик, лет девятнадцати, подбирал пристяжную к поджарому иноходцу; ямщик в низкой шляпе, обвитой павлиньим пером, в буром армяке и с кожаными рукавицами, засунутыми за узенький зелененький кушак, искал коренника. (И. Тургенев.)

Королева играла – в башне замка – Шопена,

И, внимая Шопена, полюбил её паж. (И.Северянин.)

Как был счастливы, как были мы несчастны

В туманном городе на берегу Невы. (Г. Иванов.)

Призрак. Месяца рога.

Кони. Стражники. Снега.

Черный, страшный мавзолей.

Камень. Ладан. И елей. (Дон-Аминадо.)

В — назывные предложения

Г – олицетворение, каламбур

Д – антитеза, перифраз

Там, слева от дороги, был маленький грустный пруд, подернутый ряской; на игрушечном пригорке возле него стояли маленькие наряднее домики, словно бы из андерсеновской сказки. (М.Палей.)

Начнем вчерашний, неконченый разговор; пойдут шутки или наступит красноречивое молчание, задумчивость… (И. Гончаров.)

Ирина с места в карьер поинтересовалась квартирным вопросом и выяснила, что Олег со Снежаной снимают комнату в коммуналке. (В. Токарева.)

В докризисные годы был сформирован устойчивый тренд на общество потребления – общество, которое ничего не производит, а лишь потребляет. Потребляли все – кредиты, квадратные метры, отдых за границей, шопинг, спа-салоны и ночные клубы. (О. Пташкин.)

Разве мы не просиживаем под телевизором часами, даже когда ничего особенного не показывают? (С. Львов.)

Д – риторический вопрос

«Люби!» — поют шуршащие березы,

Когда в них сережки расцвели.

«Люби!» — поет сирень в цветной пыли.

«Люби! Люби!» — поют, пылая, розы. (К. Бальмонт.)

А что такое вдохновенье?

— Так… Неожиданно, слегка

Божественного ветерка. (Г. Иванов.)

О доблестях, о подвигах, о славе

Я забывал на горестной земле. (А. Блок.)

Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною в арку главного штаба, но увы! должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. (Н. Гоголь.)

Как чудеса твои прекрасны,

Кудесница любви, весна!

Б — литота, гипербола, антитеза

В – вопросно-ответная форма изложения

Г – анафора, олицетворения

Д – риторическое восклицание, риторическое обращение

Задание 11. Укажите номера тех средств выразительности, которые использованы в предложениях 10 – 13 (цифры пишите в порядке возрастания)

1.Весной степь как зеленое море. 2.А летом, когда загустеют белые ковыли, станет степь морем белым. 3.Покатятся по морю горбатые волны с яркими взблесками на гребешках и глубинными тенями во впадинах. 4. Ковыли клонятся, стелются, шелестят. 5. А ветер, как беркут, падает на распахнутые крыльях, посвистывая раздольно и лихо. 6. А то вдруг покажется степь голой снежной равниной, и будто поземка по ней метет, завивает и стелется. 7. На восходе ковыли, словно лунная рябь на воде: степь трепещет, дробится, поблескивает. 8. В полдень она как огромное стадо курчавых овец: овцы жмутся одна к другой, дробно топочут и нескончаемо текут и текут к краю земли. 9. Но чудо чудное – степь на закате! 10. Стелются переливчатые пушистые метелки навстречу закатному солнцу, как розовые языки холодного призрачного огня. 11. И пока не утонет за землей солнце, по всей степи будут метаться и сверкать эти льдистые вспышки. 12. Потом над сумрачной степью всплывет луна – точно пузырь воздуха из воды! – и стога ковыльного сена будто покроются инеем. 13. Хороша степь и днем и ночью!

Задание 12. Укажите номера тех средств выразительности, которые использованы в предложениях 10-13

1.Петр вышел на болото и остановился как вкопанный. 2. В нескольких шагах от него стоял лось. 3. Серый, мшистый, седой, как мох, он был огромен и необычайно силен на вид. 4. Тело лося было массивнее и шире, чем у лошади, а ноги были очень высоки и стройны.5. Широкая, мощная грудь переходила в могучую шею.6. Небольшая голова, отягощенная плоскими ветвистыми и лопатообразными рогами, была вскинута. 7. Лось стоял вытянувшись, поводя поднятой головой и шевеля ноздрями. 8. Внезапно ветер изменил направление и хлестнул в ноздри резким, небывало близким запахом человека. 9. Петр увидел, как дрогнуло могучее тело зверя. 10. Мгновенно лось закинул голову так высоко, что лопасти рогов легли на его широкую спину, оттолкнулся, как на крыльях, взлетел над валежником и пошел необыкновенно широкими и легкими прыжками, не проваливаясь в трухлявой древесине, не увязая в болоте. 11. Крылатая легкость великана была неправдоподобна.

Задание 13. Прочитайте текст, впишите названия языковых средств выразительности, использованных писателем .

(1) Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. (2) Но я знал от соседки и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриева, сторожа при пожарном сарае, что Катерина Ивановна одна на белом свете. (3) Дочь Настя вот уже четвёртый год как не приезжает – забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. (4) Не ровён час, так и умрёт она, не повидав дочери, не приласкав её, не погладив её русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна).

(5) Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. (6) Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов, никому не известно.

(7) Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить её в сад, где она не была с ранней весны, всё не пускала слабость.

(8) – Дорогой мой, – сказала Катерина Ивановна, – уж вы не взыщите с меня, со старой. (9) Хочется мне вспомнить прошлое, напоследок посмотреть сад. (10)В нём я ещё девушкой зачитывалась Тургеневым. (11) Да и кое-какие деревья я посадила сама.

(12)Она одевалась очень долго. (13) Надела старый тёплый салопчик, тёплый платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка.

(14)Уже вечерело. (15)Сад облетел. (16)Палые листья мешали идти. (17)Они громко трещали и шевелились под ногами, на зеленеющей заре зажглась звезда. (18)Далеко над лесом висел серп месяца. (19)Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о неё рукой и заплакала.

(20)Я крепко держал её, чтобы она не упала. (21)Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь своих слёз.

(22)– Не дай вам бог, родной мой, – сказала она мне, – дожить до такой одинокой старости! (23)Не дай вам бог!

(24)Я осторожно повёл её домой и подумал: как бы я был счастлив, если бы у меня была такая мама.

(по К.Г. Паустовскому)

К.Г. Паустовский не поучает своих читателей, он только стремится быть понятым. Уже во втором предложении автором используется ___. Это имеет большое значение для характеристики героини. Особенности речи Катерины Ивановны: обращения, ___, ___ – также подчёркивают замысел автора. ___ «висел серп месяца» создаёт яркий образ. Описание осеннего вечера усиливает особую интонацию текста».

Список терминов:

1) сравнительный оборот

2) литота

3) фразеологизм

4) ирония

5) метафора

6) парцелляция

7) вопросно-ответная форма изложения

8) экспрессивный повтор

9) риторический вопрос

10) восклицательные предложения

Выполни задание № 24 ЕГЭ по данным ниже текстам, руководствуясь алгоритмом рассуждения.

Тексты взяты из открытого банка заданий ЕГЭ

1.Внимательно читаем текст, рецензию и список терминов.

2. Читаем все предложения, указанные в задании.

3. Выявляем определенные заданием выразительные языковые средства.

4. Записываем ответ.

Помним, что нет необходимости определять все, встречающиеся в тексте, выразительные средства.

В случае затруднения можно попробовать исключать термины из списка. (Это точно не эпитет, не риторический вопрос и т.д., как в « примерочной»).

(1)Позвольте напомнить известное изречение: «Где наша мудрость, потерянная в знаниях? Где наше знание, потерянное в информации?»

(2)Высшее, чего может достичь человек, — это мудрость. (3)Ей бы полагалось стать школьным предметом, мудрости надо учить. (4)Точнее, к мудрости надобно приучать — как к осторожности суждений, воздержанию от недостаточно обоснованных утверждений, умению принимать во внимание множество факторов, опираясь на то, что рождено разнообразием исторического опыта. (5)Это больше, чем знания. (6)Это ещё и интуиция, и отвращение к самообману. (7)Мудрый человек никогда не самонадеян: он не считает конечными полученные им результаты раздумий, он допускает их ошибочность, сопоставляя их с прямо противоположными утверждениями и находя пробелы в том, что казалось бесспорным. (8)Мудрость нуждается в знаниях, но не сводится к ним.

(9)Кто-то может знать, допустим, все разновидности бабочек и ничего не смыслить в проблемах экологии. (10)Даже не интересоваться ими. (11)В таком случае человек упускает из вида связь отдельно взятой бабочки с устройством мира.

(12)3нания отвечают на вопрос «Почему?», а информация — только на вопросы «Что? Где? Когда? Как?». (13)3нание состоит из «пониманий» и является достоянием науки. (14)3нание нуждается в информации, но не сводится к ней — оно выше, поскольку знает, как проверять достоверность информации.

(15)3нание в европейской, а теперь и в общемировой научной традиции всегда противостояло мнению. (16)Мнение — это всего лишь некоторое отношение к чему-либо, а знание — это, повторю, понимание закономерности. (17)Важно не столько отстаивать непременно своё мнение, сколько думать о том, чтобы оно было доказано, хотя бы стремилось стать знанием. (18)Стремление всячески поощрять безосновательные мнения как самоцель очень опасно для растущего человека. (19)Недостаточно мыслить самостоятельно — надо ещё мыслить правильно.

(20)Вкусу к свободе, к полёту мысли надо долго учиться. (21)Вспомните: мысли у Буратино были коротенькие-коротенькие. (22)А совсем молодой Пушкин в послании другу написал такие слова: «Учусь удерживать вниманье долгих дум. »

(23)Оказывается, своя мысль требует долгого и мучительного спора с собой, внутреннего жёсткого требования проверок и перепроверок, выстраивания длинных цепочек рассуждений. (24)Их надо все удержать в круге своего напряжённого внимания — это серьёзная работа. (25)Вот что значит «удерживать вниманье долгих дум».

(26)И для некоторых людей это — удовольствие. (27)Сократ, как передаёт легенда, однажды так увлёкся размышлением, что простоял неподвижно на одном месте почти сутки, не замечая ничего вокруг.

(28)Людей, очевидно, можно разделить на две категории: способных «удерживать внимание долгих дум» и тех, кто предпочитает короткие, простенькие мысли, что не мешает их самодовольству и самовлюблённости. (29)Когда поощряют необоснованные мнения, то поддерживают в человеке вот эту самовлюблённость и склонность к самообману.

(3О)Потому сегодня так важно уйти от одобрения, от поощрения коротеньких, как у Буратино, мыслей и учиться у Пушкина с его предпочтеньем «долгих дум».

«Автор начинает беседу с читателем, используя такой приём, как (А) ________ (предложение 1). Стремясь раскрыть сложные понятия, Б. Бим-Бад прибегает к использованию такого синтаксического средства, как ( Б ) ________(например, в предложениях 4, 6, 8), а также такого приёма, как (В) ________ (в предложении 16). Описывая процесс мышления, автор использует такой троп, как (Г) _________ (« мучительного спора», « жёсткого требования» в предложении 23)».

8) ряд однородных членов

9) вопросно-ответное изложение

(1)Даже самые развитые люди, я заметил, глубоко убеждены в том, что жить духовной жизнью – значит ходить в театры, читать книги, спорить о смысле жизни. (2)Но вот в «Пророке»:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился…

(3)Чего же не хватало пушкинскому герою – споров, театров и выставок? (4)Что это значит – духовная жажда?

(5)Духовность не то, что культура поведения или образованность. (6)Огромное количество людей, не имея образования, обладает высочайшей силой духа. (7)Интеллигентность – не образованность, а духовность. (8)Отчего самые тонкие ценители искусства бывают порой негодными людьми? (9)Да потому, что чтение книг, посещение театров и музеев не есть духовная жизнь. (10)Духовная жизнь человека – это его собственное стремление к высокому, и тогда книга или театр волнуют его, потому что отвечают его стремлениям. (11)В произведениях

искусства духовный человек ищет собеседника, союзника – ему искусство нужно для поддержания собственного духа, для укрепления собственной веры в добро, правду, красоту. (12)Когда же дух человека низок, то в театре и кино он лишь развлекается, убивает время, даже если он является ценителем искусства. (13)Точно так же может быть бездуховным и само искусство – все признаки таланта налицо, но нет стремления к правде и добру и, значит, нет искусства, потому что искусство всегда духоподъёмно, в этом его назначение.

(14)Бывает и обратное: есть добрые, способные любить и надеяться люди, которые не знали в детстве и в юности высших духовных стремлений, не встречались с ними. (15)Такие люди не нарушают моральных законов, но бездуховность их сразу видна. (16)Добрый и работящий человек, но не мучается его душа, не может, не хочет он выйти за круг бытовых забот.

(17)Чего жаждет человек, когда у него духовное томление? (18)Обычно желания делят на высокие и низкие, добрые и дурные. (19)Но разделим их по иному принципу: на конечные и бесконечные. (20)Конечные желания могут быть осуществлены к такому-то числу; это желания приобрести, получить, достичь, стать… (21)Но никогда не исполнятся полностью, не исчерпают себя желания бесконечные – назовём их стремлениями: «священный сéрдца жар, к высокому стремленье» (Пушкин). (22)Бесконечно стремление к добру, неутолима жажда правды, ненасытен голод по красоте…

«Тон размышлениям автора задаёт _____ (предложение 2). Строки высокой поэзии А.С. Пушкина настраивают читателя на участие в серьёзном разговоре, в котором центральными понятиями являются «духовность», «интеллигентность», «воспитанность». Именно поэтому с особым пафосом звучит _____ («духоподъёмно»). Делясь своими наблюдениями с читателем, автор прибегает к таким приёмам, как _____ (предложения 8, 9) и _____ (предложения 18, 19).»

(1)Идёшь по улице, и вдруг в глаза бросается яркая афиша: «Концерт Z емфиры». (2)Рядом кинотеатр приглашает тебя на просмотр новой ленты под названием «Ши z а». (3)Захочется перекусить, а на дверях ресторана красуется «Б i бл i отека». (4)Придёшь домой, берёшь газету, глядь – на первой странице сообщение «Кур$ валют». (5)Включаешь телевизор, чтобы отвлечься, но и тут назойливо рекламируются охранные системы «А ll игатор». (6)В смятении подходишь к окну, видишь на стене соседнего дома приглашение на «Ве4ер отдыха» и теперь только понимаешь, что тебя обложили со всех сторон.

(7)Обогащается или портится природная речь благодаря заимствованиям – вопрос непростой и неоднозначный. (8)Языковая стихия берёт из окружающего мира всё, что ей потребно, и выбрасывает на берег лишнее. (9)Но когда сплошь и рядом в кириллические устоявшиеся написания внедряются латинские и иные графические символы, то это ведёт не к обогащению языка, а к нарушению его функционирования, к размыванию веками устанавливавшихся норм.

(10)Англо- и иноязычными словами в их натуральном написании сегодня пестрят страницы прессы, эти слова вторгаются в текст, наводняют рекламу. (11)Но одно дело, когда просто употребляется лексика на латинице, и совсем другое, если чужие буквы оказываются внутри слова, ломают его изнутри. (12)Любой юрист подтвердит, что это нарушение гораздо более тяжкое.

(13)Модная певица и производители автосигнализаций, вернее – их агенты по рекламе, используют латинские буквы в формировании и раскрутке образа чаще всего в погоне за оригинальностью. (14)Им кажется: внимание потенциальных потребителей легче привлечь необычным графическим начертанием имени или названия фирмы. (15)Дескать, наш глаз невольно цепляется за неправильное сочетание. (16)Расчёт, вероятно, оправдывается, но насколько велика его отдача? (17)На мой взгляд, подобный подход к формированию имиджа является довольно поверхностным, примитивным, а главное – становится банальным.

(18)Варианты Z емфира (равно как и Глюк’ OZA ) и «А ll игатор» есть выпендрёж и ненужное искажение письменной формы. (19)Применяя иностранные слова, не стоило заниматься порчей языка. (20)Великий и могучий Алфавит, подаренный нам славянскими святыми Кириллом и Мефодием, принесён в жертву золотому тельцу.

(21)Реальная жизнь, увы, приводит нам примеры такого рода, и не пришлось бы в близком будущем констатировать свершившийся факт словами Татьяны Бек: «До свидания, алфавит».

(По С. Казначееву)

«_____ («выпендрёж», «раскрутка»), _____ (предложение 8), а также _____ («обогащается – портится» в предложении 7) воздействуют на эмоции читателя, убеждая его в правильности точки зрения автора. Такое синтаксическое средство, как ____ («поверхностным, примитивным, … банальным» в предложении 17), помогает более полно выразить позицию автора текста.»

(1)Однажды ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. (2)Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. (3)На освещённом мощными огнями теплоходе. (4)И в этом туманном мире возникли усталые созвездия…

(5)Я вышел из рубки на крыло мостика. (6)Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. (7)Я поднял к глазам бинокль. (8)В стёклах заколыхались белые надстройки теплохода, спасательные вельботы, тёмные от дождя чехлы и птицы – распушённые ветром мокрые комочки. (9)Они метались между антеннами и пытались спрятаться от ветра за трубой.

(10)Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные птицы в качестве временного пристанища в своём долгом пути на юг. (11)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещё лежит снег, а деревья проснулись. (12)И всё вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и что бывает внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. (13)Это не опишешь. (14)Это возвращает в детство. (15)И это связано не только с радостью от пробуждения природы, но и с глубоким ощущением родины, России.

(16)И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов. (17)За именами Саврасова, Левитана, Серова, Коровина, Кустодиева скрывается не только вечная в искусстве радость жизни. (18)Скрывается именно русская радость, со всей её нежностью, скромностью и глубиной. (19)И как проста русская песня, так проста живопись.

(20)И в наш сложный век, когда искусство мира мучительно ищет общие истины, когда запутанность жизни вызывает необходимость сложнейшего анализа психики отдельного человека и сложнейшего анализа жизни общества, – в наш век художникам тем более не следует забывать об одной простой функции искусства – будить и освещать в соплеменнике чувство родины.

(21)Пускай наших пейзажистов не знает заграница. (22)Чтобы не проходить мимо Серова, надо быть русским. (23)Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолётного, но счастья. (24)А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возникает в нас тогда, когда мы ощущаем любовь к России. (25)Я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины.

«Скворцы пробудили в душе автора текста воспоминания о Родине и множество других тёплых чувств, для которых он пытается найти точные слова, прибегая при этом к использованию таких изобразительных средств, как _____ («деревья проснулись»), _____ («вообще вспомнилось» в предложении 12, «вспомнился Саврасов…» в предложении 11) и _____ («пронзительное счастье» в предложении 24). Позицию автора помогает выразить такое синтаксическое средство, как _____ (предложение 25).»

(1)Имя собственное «принадлежит себе», потому что в древнерусском языке собь (себе) – это собственность (отсюда, между прочим, и слово «свобода»). (2)Чужое имя – другая судьба. (3)Язычники тщательно подбирали имя наследнику: не случилось бы чего плохого.

(4)Имя человека – имя собственное, оно показывает, каков человек есть и каким его хотят видеть.

(5)История же такова. (6)В древности личных имён накапливалось у каждого человека достаточно. (7)Родился вторым в семье – Другой, неповоротлив и вял – Леной (ленивый), родитель верит в твою славу – Ярослав, поп окрестил – Пётр… и так далее, в зависимости от судьбы, от того, как сложится жизнь. (8)Одна дочь – Румяна, другая – Беляна, хороша и та, и другая… (9)Именем личным могло стать также любое слово – если оно относилось к конкретному человеку.

(10)Мы сказали бы: не именем, а прозвищем. (11)Смысл слова прозвище ясен: про – зов – ище . (12)Корень -зов- тот же, что в словах звать, и зов, и призыв. (13)Зовом призывают человека, зовут его. (14)Важнее приставка про- . (15) Про — – это то, что будет, что находится «перед» чем-то. (16) Про- всегда в движении. (17)Это то, чего ещё нужно достичь. (18)Следовательно, прозвище – то, что дают впрок, на всякий случай, чтобы не только звать человека, но и призвать на него все добрые силы. (19)Потому имена давались хорошие, светлые, добрые.

(20)Потом появилось отчество. (21)Слово то же, что и отечество . (22)Старое слово дало две формы, и каждая рачительно использована. (23)У одной остались оба гласных, эта форма стала обозначать место рождения – отечество. (24)У другой формы в разговорной речи остался только один прежний краткий гласный: отчество. (25) Отчество от имени отличается, посредством отчества человек показан прилагательным, которое как бы прилагается к человеку, ему полагается по статусу, выделяя в принадлежности не его самого, а весь его род. (26)В именовании отчеством признание общественных заслуг всего рода. (27)Отчество есть «имя по отечеству», по отцу, семейное имя.

(28)Насколько хорош и удобен в общении русский обычай называть человека не только по имени, но и по отчеству? (29)Сохранять ли отчество при личном имени – это вопрос о ценностях национальной традиции.

(30)Обращение к человеку по отчеству связано с обычаем наследования по отцовской линии. (31)Начиная с Древней Руси по отчеству называли стольных князей, затем и удельных, мелких, позже – бояр, ещё позже – именитых купцов. (32)Деловые люди, купцы, при Петре получившие право «называться по отечеству», целовали руки своего императора за неизбывную честь, включившую их в ряды «новых русских» Х VIII века.

(33)Отчество – по отцу, фамилия – по роду, и только личное имя всегда твоё, с ним ты личность, и чего заслужишь, так тебя и нарекут: Иван, Ваня, Ванюша, Ванечка, Ванька, Ванёк – ведь это всё разные имена.

(34)Сегодня мы во многом подражаем деловитым американцам. (35)Даже вместо русских слов частенько подставляем соответствующие английские. (36)Так и с именем. (37)У них Боб, Джек, Джон и даже президент всего лишь Билли – и у нас похожее. (38)Говорят, например, Влад, и тогда не ясно, кто есть этот Влад: Владислав, Владимир или ещё кто?

(39)Не имя, конечно, создаёт личность. (40)Хотя и имя – не последнее дело, обычно оно вскрывает некоторую сущность человека. (41)Я убеждён в этом.

«В.В. Колесов, современный учёный-лингвист, использует в своей статье такие лексические средства, как _____ (например, «нарекут»), _____ («корень», «форма слова», «разговорная речь»). Но с какой целью автор использовал в предложении 32 _____ «новые русские»? Так выражается лёгкая усмешка автора над нашими далёкими предками, которые, совсем как многие из нас, хотели показать свою важность. _____, использованный автором в предложении 33, лишний раз подчёркивает, какое разное значение может быть у имени».

Источник