- Класс насекомые

- Класс Насекомые. Общая характеристика, строение, размножение, разнообразие и значение Насекомых

- Класс Насекомые (Insecta)

- Пищеварительная система Насекомых

- Выделительная система Насекомых

- Кровеносная система Насекомых

- Дыхательная система Насекомых

- Нервная система Насекомых

- Органы чувств Насекомых

- Размножение Насекомых

- Отряды Насекомых

- Значение Насекомых

Класс насекомые

Класс насекомые лидирует по числу видов среди всех животных. На настоящее время описано около 1,1 млн. видов насекомых, при том факте, что истинное число видов оценивается от 2 до 8 млн. разными исследователями. Можно смело заявить, что половина (скорее всего, гораздо больше) видов насекомых еще не изучены.

«Насекомые. Они — истинные хозяева земли» — сказал В.М. Песков. Это действительно так, люди — редкое исключение в мире насекомых. Именно они сейчас эволюционно достигли наивысшего расцвета, отлично приспособившись к жизни в среде людей. Так что с точки зрения эволюции мы с вами живем в эру господства насекомых, удивительных существ, сложные инстинкты и поведение многих из которых поражает.

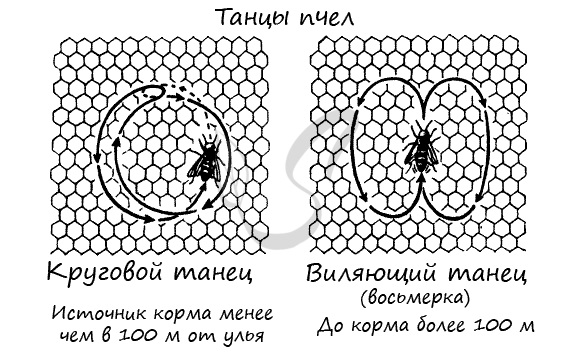

С помощью танца пчелы могут сообщать друг другу, в каком направлении и как далеко от их местоположения находится корм. Если расстояние менее 100 метров, пчела исполняет круговой танец, а если более 100 метров — виляющий танец, в виде восьмерки. Только насекомым свойственна общественная организация, разделение труда между особями.

Насекомых изучает интереснейшая наука — энтомология (от греч. entoma — насекомые и logos — слово, учение), в этой статье мы познакомимся с их общим строением.

Строение насекомых

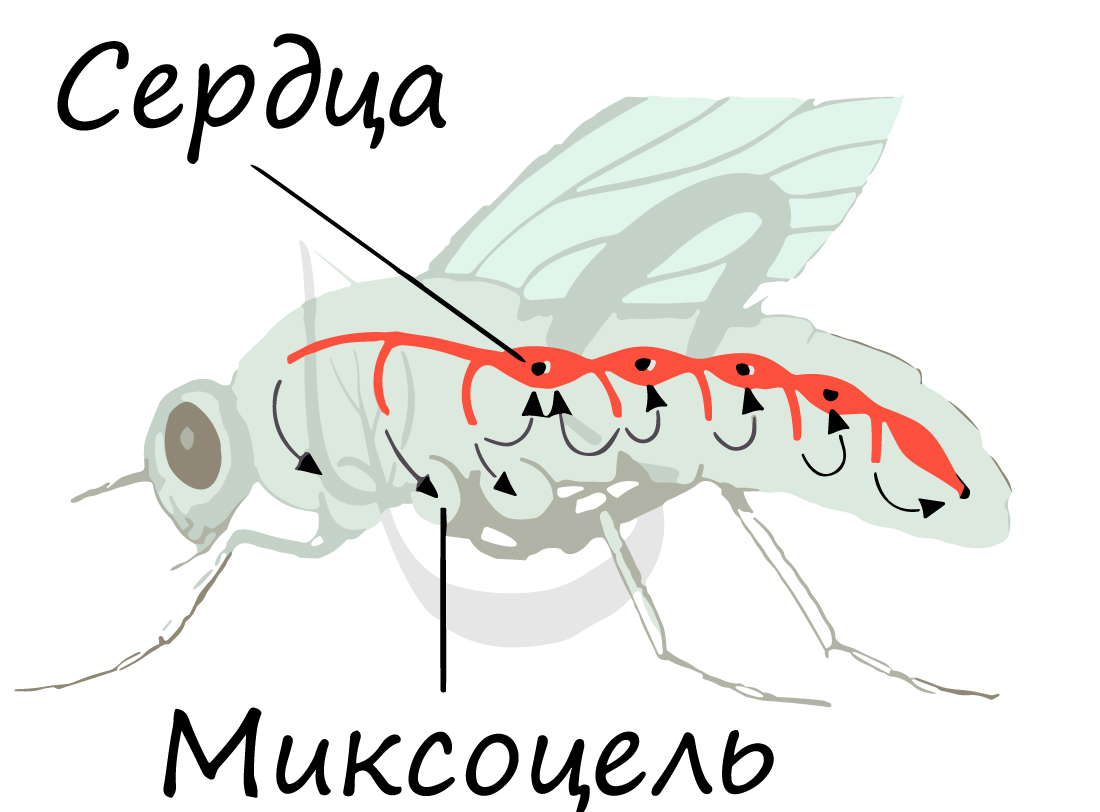

- Покровы тела, опорно-двигательная система

Тело дифференцировано на голову (5 слившихся сегментов), грудь (3 сегмента) и брюшко (8 сегментов). На голове находится одна пара усиков — антенны, являющиеся органами обоняния и осязания. Полость тела насекомых смешанная (миксоцель), она позволяет во время линьки значительно увеличивать объем тела за счет увеличения давления крови.

Многие насекомые способны к удивительному движению в воздухе — полету. Первая пара крыльев носит названия надкрылья: в полете они не участвуют, это плотные хитинизированные образования, прикрывающие часть груди и брюшка. Вторая пара крыльев принимает непосредственное участие в полете, имеет вид уплощенных перепончатых образований.

Три пары ходильных ног крепятся к груди. Членистая конечность насекомого оканчивается двумя коготками, между которыми иногда располагаются присоски. Конечности насекомых разнятся по выполняемой функции, в соответствии с ней получая свои названия: копательная, бегательная, прыгательная, плавательная, собирательная.

Тело насекомых, как и всех членистоногих, покрыто хитиновой кутикулой — наружным скелетом. Эта плотная оболочка насекомого сдерживает рост. Запомните, что насекомые активно растут только в личиночной стадии и в период линьки, когда хитиновый покров до конца не сформирован или сброшен.

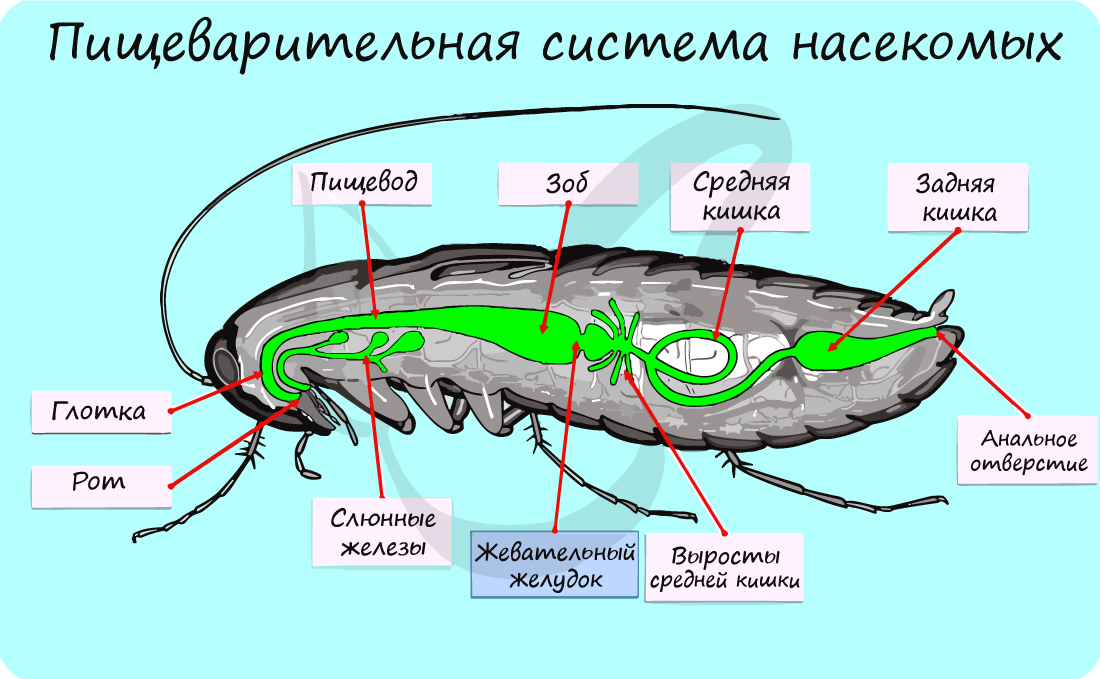

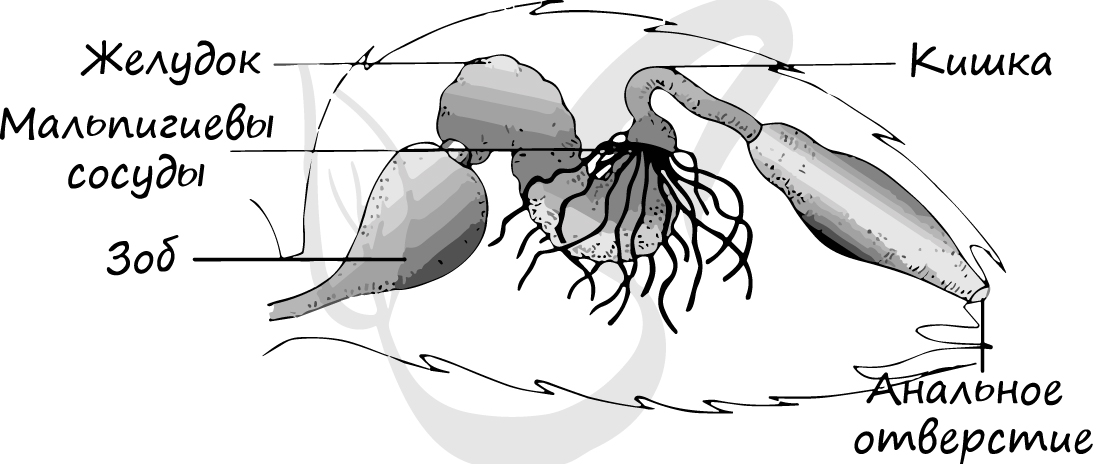

Состоит из переднего, среднего и заднего отделов. К переднему отделу относятся рот, глотка, пищевод, который часто имеет расширение — зоб, желудок. После желудка начинается средний отдел — кишечник, от которого отходят многочисленные слепо заканчивающиеся выросты, увеличивающие всасывательную поверхность. В заднем отделе кишечника происходит формирование экскрементов и всасывание воды, заканчивается задняя кишка анальным отверстием.

Особо необходимо отметить развитую мускулатуру желудка, который называется — мускульный. В нем происходит дополнительное перетирание пищи. После этого пищевые частицы расщепляются до мономеров, которые всасываются кишкой и попадают в гемолимфу. С ее током питательные вещества достигают внутренних органов и тканей.

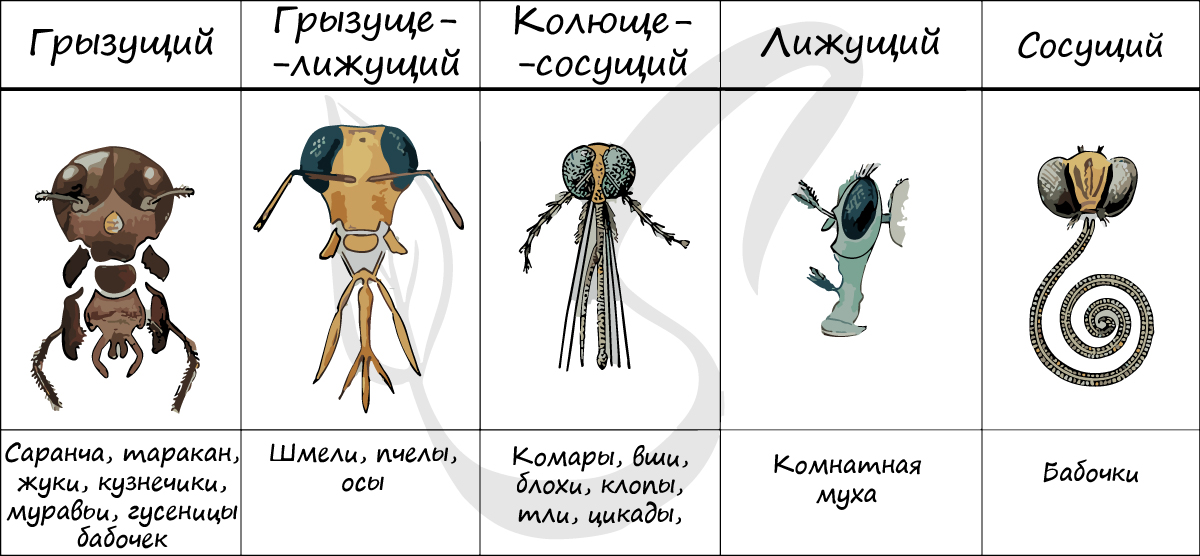

У большинства насекомых имеются слюнные железы. Насекомые обладают самыми разнообразными сложноустроенными ротовыми аппаратами. Строение ротового аппарата отражает способ питания. Ниже вы видите таблицу, отражающую многообразие ротовых аппаратов у насекомых.

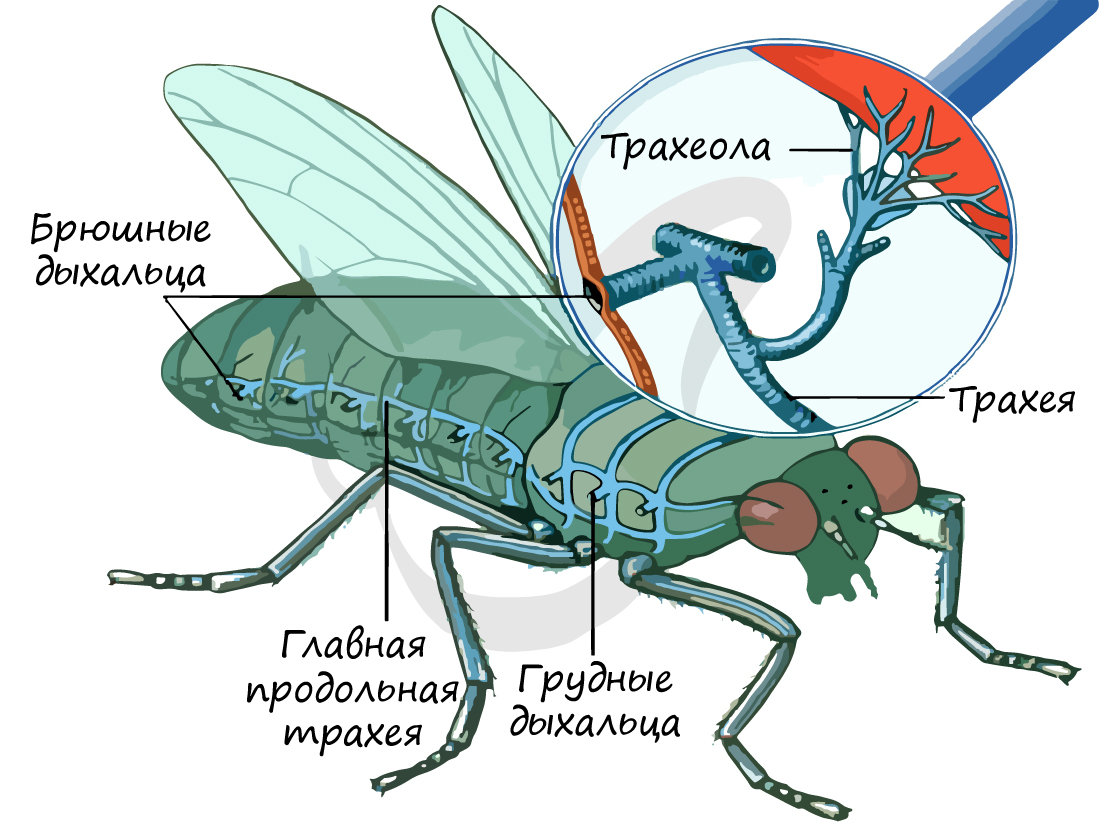

Дыхательная система представлена сильно разветвленной системой трахей, которые выполняют функцию наружного дыхания. На голове, груди и брюшке у насекомых находятся дыхальца (стигмы) — дыхательные отверстия, которыми трахеи открываются во внешнюю среду.

Кровеносная система не переносит кислород, так что функция его доставки целиком принадлежит трахеям, которые ветвятся на тонкие трубочки (трахеолы) и подходят к небольшим группам клеток. У части быстролетающих насекомых (мухи, пчелы) трахеи образуют расширенные участки — воздушные мешки, которые улучшают вентиляцию трахейной системы и уменьшают удельный вес тела

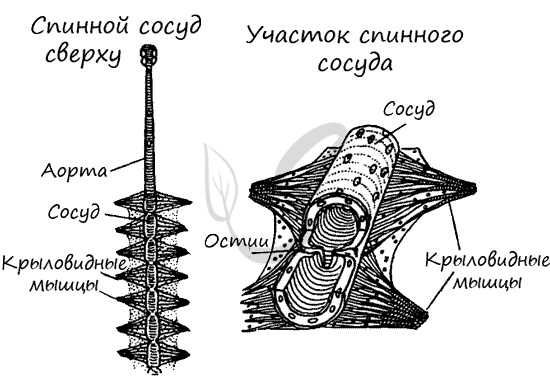

Для насекомых характерен незамкнутый (лакунарный) тип кровеносной системы. Кровь свободно движется по лакунам (синусам), непосредственно омывая внутренние органы и ткани. Функцию сердца выполняет спинной сосуд: благодаря его сокращениям кровь перекачивается из задней части тела в переднюю.

Функционирование сосуда-сердца схоже с таковым у ракообразных. В момент расслабления сосуда-сердца через отверстия (остии) кровь наполняет его, а в момент сокращения (систолы) кровь выталкивается в артерии, затем попадает в полость тела, омывает органы и ткани.

Внутреннюю среду насекомых составляет гемолимфа, представляющая собой бесцветную или желтоватую жидкость. В гемолимфу из кишечника всасываются питательные вещества, после чего доставляются к клеткам организма. В нее же удаляются побочные продукты обмена веществ.

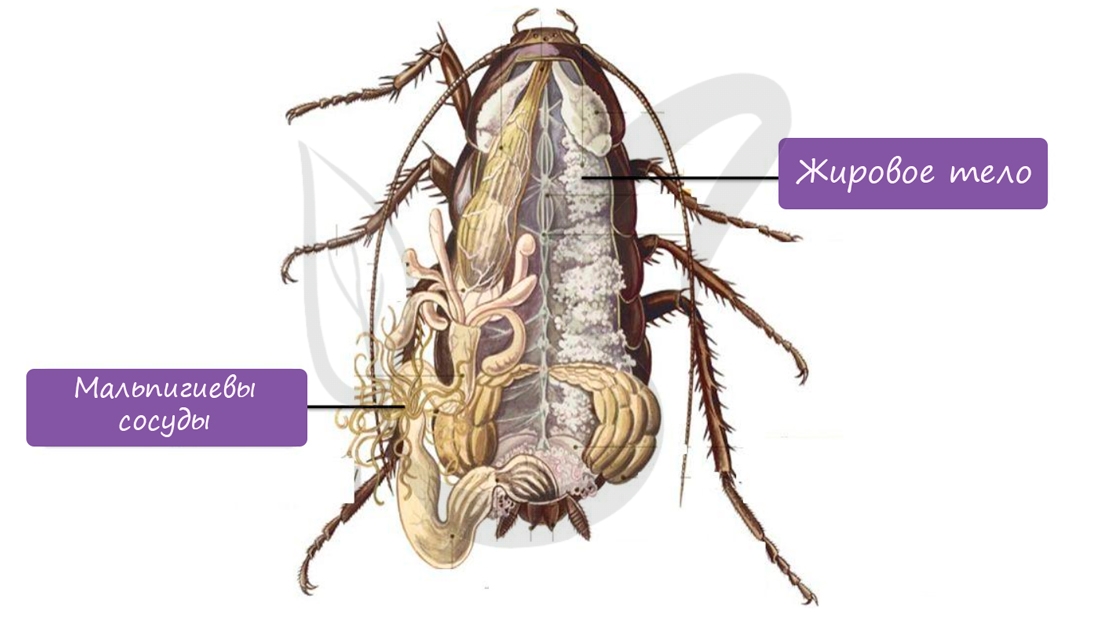

Органы выделения представлены мальпигиевыми сосудами (в честь итал. биолога и врача — Марчелло Мальпиги). Это длинные трубчатые выросты насекомых и паукообразных, которые расположены на границе средней и задней кишки.

Как вы помните, перед насекомыми стоит сложная задача: максимально сохранить воду в организме. Мальпигиевы сосуды этому способствуют: в них поступают продукты обмена веществ из гемолимфы в виде суспензии. По мере продвижения по мальпигиевым сосудам, из суспензии всасывается вся вода обратно в гемолимфу, а продукты обмена веществ (кристаллы мочевой кислоты) в сухом виде поступают в кишку и выводятся из организма с экскрементами.

К органам выделения также относится жировое тело. Жировое тело — образование мезодермального происхождения, содержащие запасы питательных веществ, которые постоянно расходуются организмом. В жировом теле могут накапливаться и продукты обмена веществ: продукты распада, что нейтрализует их токсическое действие.

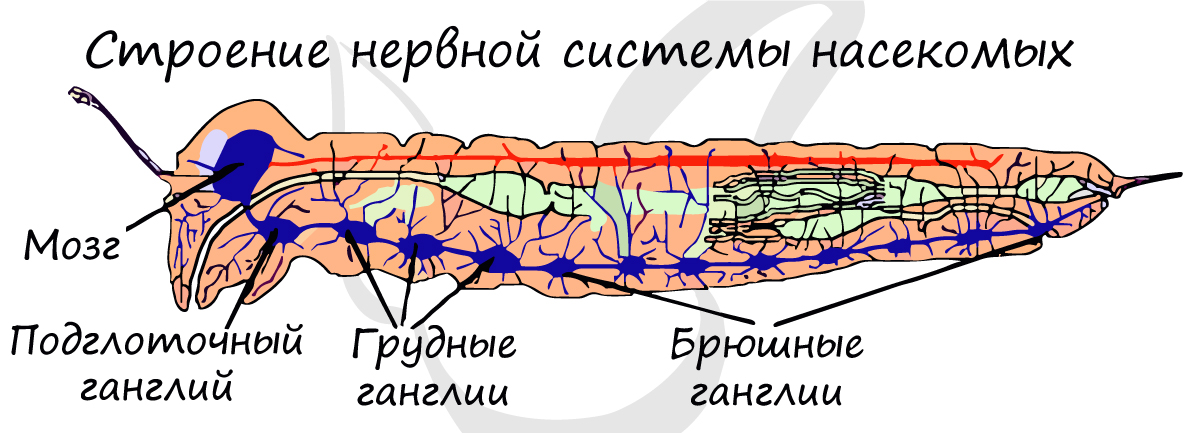

Тип нервной системы насекомых — узловой. Состоит она из головного мозга (надглоточного ганглия), подглоточного ганглия и брюшной нервной цепочки.

Головной мозг имеет сложное строение, образован в результате слияния 3 ганглиев и состоит соответственно из 3 отделов: переднего, среднего и заднего. От мозга отходят нервные тяжи — коннективы, которые направляются к подглоточному ганглию, в совокупности образуя окологлоточное нервное кольцо.

Наиболее развитые ганглии в брюшной нервной цепочке находятся в груди, так как они иннервируют сложную работу конечностей и крыльев. Узлы распределены неравномерно: 3 ганглия находятся в груди, 8 — в брюшке.

Органы чувств развиты хорошо. Глаза простые или сложные (фасеточные), одна пара усиков (антенн), на которых располагаются органы обоняния и осязания. Имеются органы вкуса, локализующиеся на щупиках нижней губы и нижней челюсти.

Такое прогрессивное развитие нервной системы заложило фундамент для появления у насекомых сложнейших и удивительных рефлексов. Среди всех беспозвоночных только насекомые отличаются общественным (социальным) образом жизни: они совместно строят гнездо, ухаживают за потомством, разделяют обязанности среди членов семьи. Общественными насекомыми являются пчелы, осы, муравьи, шмели.

Заметим, что в переднем отделе мозга расположены грибовидные тела, ассоциативные центры головного мозга. Особенно хорошо развиты грибовидные тела у насекомых, ведущих общественный образ жизни, что связано с их сложным поведением.

Насекомые раздельнополы, гермафродиты среди них встречаются очень редко. Часто встречается хорошо выраженный половой диморфизм — внешние различия между самцом и самкой.

Половые железы парные: у мужских особей — семенники, у женских — яичники. От семенников и яичников соответственно отходят семяпроводы и яйцеводы, впадающие в семяизвергательный канал и влагалище. Оплодотворение у насекомых внутреннее: с помощью совокупительных органов семя вводится самцом в половые пути самки.

Развитие может быть прямым или непрямым. Запомните, что у всех насекомых развитие непрямое.

Непрямое развитие может протекать с метаморфозом (от греч. metamorphosis — превращение) — полное превращение, или без него — неполное превращение.

Метаморфоз — глубокое преобразование строения организма, переход из одной формы в другую, сопровождающийся появлением новых элементов строения и функций.

Как заметно из схемы выше, неполное и полное превращение отличаются наличием стадии куколки, это именно та стадия, в которую и происходит метаморфоз. О том, для каких насекомых характерно развитие с метаморфозом, а для каких нет — вы узнаете из следующей статьи.

Классический пример метаморфоза — превращение гусеницы в бабочку. В коконе (стадия куколки) в организме гусеницы происходит растворение практически всех тканей, за исключением нервной и кровеносной систем. В результате такого метаморфоза образуется новый организм — бабочка, сильно отличающаяся от гусеницы.

Логично предположить, что у насекомых с неполным превращением личинка напоминает взрослую особь, но меньше ее в размерах. У насекомых с полным превращением, которое сопровождается метаморфозом (гусеница становится бабочкой), личинка совершенно не похожа на взрослую особь, разительно отличается от нее по строению и функциям.

Особо необходимо отметить партеногенез. Партеногенез (от греческого parthenos — дева, девственница и genesis — рождение) — одна из форм полового размножения, при котором новый организм развивается из яйцеклетки без ее оплодотворения. Поскольку мужская гамета не участвует в данном процессе, генотип потомства содержит исключительно гены матери.

Партеногенез встречается у следующих насекомых: тли, муравьи, пчелы, осы, шмели, тутовый шелкопряд. Партеногенез относится именно к половому (а не бесполому) типу размножения, поскольку новый организм развивается из неоплодотворенной яйцеклетки (женской гаметы). Данный процесс играет важную роль: он значительно увеличивает темпы роста популяции, регулирует соотношение женских и мужских особей, обеспечивает продолжение существования вида.

Искусственный партеногенез у тутового шелкопряда впервые был получен А.А. Тихомировым в 1886 году, а практика развита Б.Л. Астауровым, который придумал искусственный способ получения самцов тутового шелкопряда, дающих повышенный выход ценного материала — шелкового волокна высокого качества.

Значение насекомых

Значимость насекомых для человека трудно переоценить. Они выполняют множество полезных функций:

- Являются опылителями цветковых растений, в числе которых много культурных видов, употребляемых человеком в пищу

- Являются звеном в цепи питания (консументы)

- Регулируют численность других насекомых

- Участвуют в почвообразовании: способствуют разложению растительных останков, прокладывают в почве ходы, роют норки

- Производство шелка: как и 4000 лет назад, сегодня для получения шелка используют коконы тутового шелкопряда

- Способствуют разложению останков животных: мясные мухи питаются падалью (трупами животных)

- Производство меда: почти во всех странах мира разводят медоносных пчел (пчеловодство)

Некоторые насекомые определенно приносят человеку больше вреда, чем пользы:

- Часть является кровососущими эктопаразитами человека и животных — комары, вши, клопы, блохи

- Переносят инфекционные заболевания — малярия (комары), лейшманиозы (москиты), сыпной и возвратный тиф (вши), чума (блохи), дизентерия (мухи, тараканы)

- Личинки насекомых, а также взрослый особи (имаго) наносят значительный вред сельскохозяйственным культурам (саранча, жуки, тли)

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Класс Насекомые. Общая характеристика, строение, размножение, разнообразие и значение Насекомых

Класс Насекомые. Общая характеристика, внутреннее и внешнее строение, строение простого глаза и сложного фасеточного глаза, размножение, разнообразие и значение Насекомых

Класс Насекомые (Insecta)

Класс Насекомые (Insecta). Особенности строения, пищеварение, дыхательная и выделительная системы, органы чувств и представители

Самый многочисленный класс среди животного царства. Насчитывает свыше 1 млн. видов (больше, чем видов растений и других животных вместе). Живут преимущественно на суше, в почве, летают в воздухе. Некоторые виды приспособились к жизни в воде, паразитическому образу жизни. Размеры колеблются от нескольких миллиметров до 25 см (в размахе крыльев некоторых видов тропических бабочек). Продолжительность жизни взрослых насекомых непродолжительна (приблизительно несколько месяцев). Вместе с тем некоторые виды могут жить несколько лет (самки-матки муравьев и термитов – до 20 лет). Раздел зоологии, которая изучает насекомых, называется энтомологией (от греч. энтомон – насекомое и логос – наука). Возможные предки насекомых – многоножки.

Кутикула насекомых покрыта тонким слоем жироподобного вещества, которое не дает телу терять влагу. На поверхности кутикулы расположены подвижные волоски, чешуйки, щетинки.

Тело состоит из головы, груди и брюшка. На голове расположены пара членистых усиков, ротовые органы (пара верхних челюстей, пара нижних челюстей, нижняя губа), пара сложных фасеточных глаз, может быть 1 – 3 простых глазка. Участок между сложными глазами называется лбом. По сторонам под глазами находятся щеки. Задняя поверхность головы называется затылком. Голова с грудным отделом соединена подвижно.

Грудь состоит из трех сегментов. Имеют 3 пары конечностей, которые отходят от каждого грудного сегмента, присоединены подвижно. Типы конечностей зависят от образа жизни: ходильного, бегательного типа (у жуков), скакательного (у кузнечиков), копательного (у медведок), плавательного (у жука – плавунца). На последнем членике ног расположены коготки, а у некоторых видов – еще и присоски.

У многих насекомых (только взрослых) есть крылья (складка кожи, заполненная гемолимфой), которые прикреплены ко второму или ко второму и третьему сегментам груди. На крыльях развиты поперечные и продольные жилки, которые формируют опорный каркас. В середине жилок проходят трахеи и нервы. Разнообразны форма и строение крыльев. У многих видов первая пара крыльев превращена в жесткие надкрылья, защищающие задние перепончатые, часто прозрачные крылья, от повреждений. У отряда Двукрылые развита только первая пара крыльев. Вторая – видоизменена в булавовидные придатки, которые обеспечивают определенную частоту взмахов крыльев, стабилизируют равновесие насекомого в полете и называются жужжальцами. Известно два вида полета у насекомых: махательный и парящий. Полет обеспечивается согласованной работой грудных и крыловых мышц. Быстро работая крыльями, некоторые насекомые способны зависать в воздухе (мухи, стрекозы и др.).

Брюшко состоит из нескольких сегментов (4 – 10) и анальной пластинки. В нем размещена большая часть внутренних органов. На каждом сегменте есть пара дыхалец. Конечности отсутствуют. У некоторых видов они видоизменены в яйцеклад, жало и т. п. Парные придатки последнего сегмента брюшка называются церки.

Пищеварительная система Насекомых

Класс Насекомые (Insecta). Типы ротового аппарата: грызущий тип (кузнечик), сосущий тип (бабочка) и лижущий тип (муха)

По характеру питания – разнообразные (хищники, паразиты, растительноядные и т. п.). Строение ротового аппарата связано с видом пищи, образом жизни. Различают несколько типов ротовых аппаратов.

Грызущий ротовой аппарат считается наиболее древним (характерным для первобытных насекомых) и распространен у насекомых, которые питаются твердой растительной или животной пищей (жуки, тараканы, прямокрылые и т. п.). Сверху ротовое отверстие такого аппарата прикрыто непарной пластинкой (верхней губой), по бокам находятся парные верхние и нижние челюсти, снизу – непарная нижняя губа. Верхняя губа образована складкой кутикулы. Верхние челюсти представлены пластинками с зубцами на внутренней стороне. Нижние челюсти состоят из двух члеников. На верхнем членике расположена пара жвачных лопастей и нижнечелюстной расчлененный щупик (орган осязания и вкуса). Нижняя губа образовалась слиянием нижних челюстей, состоит из двух члеников и имеет пару нижнегубных щупиков, две пары жвачных лопастей.

Колюще-сосущий аппарат характерен для насекомых (клопы, комары и т. п.), которые питаются жидкой пищей: соком растений, тканей, кровью животных.

Сосущий ротовой аппарат в виде длинной трубки из двух половинок встречается у бабочек, питающихся соком плодов, нектаром цветков. У мух своеобразный ротовой аппарат с мясистой нижней губой – лижущий (измененный сосущий).

Грызуще-лижущий ротовой аппарат встречается у перепончатокрылых (пчел, ос и др.). Это ротовые органы, которые удлинились в хоботок для всасывания нектара. При этом верхние челюсти остались почти неизмененными (уменьшенные жвачные зубчики) и служат для строения ячеек. Иногда взрослые насекомые не питаются (тутовый шелкопряд), ротовые органы у них не функционируют, могут быть редуцированы.

Пищеварительная система состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, большого зоба, мышечного желудка (у насекомых, которые питаются твердой пищей, стенки толстые с хитиновыми зубцами или пластинками для измельчения пищи), средней кишки, задней кишки, которая заканчивается анальным отверстием.

В ротовую полость открываются протоки слюнных желез. Их секрет смачивает и частично растворяет твердую пищу. У пчел секрет слюнных желез при смешивании с нектаром превращается в мед. У гусеницы бабочек, личинок перепончатокрылых и некоторых других насекомых слюнные железы видоизменены в шелковыделительные или прядильные. Шелковая нить выделяется для построения кокона, защитных образований и др.

Рабочие пчелы секретом глоточных желез выкармливают личинок будущей матки.

Средняя кишка изнутри выстлана железистым эпителием, который выделяет пищеварительный сок. Печень у насекомых отсутствует. Часть насекомых способна, подобно паукам, к внекишечному пищеварению (личинки божьей коровки, жука – плавунца и т. п.).

Выделительная система Насекомых

Органы выделения – мальпигиевы сосуды (слепо замкнутые трубочки, которые вдаются в пищеварительную систему между средней и задней кишками), жировое тело (имеет беловатую, желтоватую или зеленоватую окраску и кроме выделительной – почки накопления, выполняет запасающую функцию).

Кровеносная система Насекомых

Кровеносная система незамкнутая. Сердце трубчатое, многокамерное, расположено на спинной стороне брюшка. В каждую камеру открывается пара отверстий с клапанами. Несколько камер способны к пульсации. Впереди от сердца отходит один кровеносный сосуд – аорта. Кровь от сердца поступает в аорту, из нее – в полость головы, а дальше – в промежутки между органами. Кровь (гемолимфа) бесцветная, зеленовато – желтая, иногда – красная, не принимает участия в транспорте газов.

Дыхательная система Насекомых

Дышат с помощью трахей. Они ветвятся и оплетают все органы, входят даже в отдельные клетки в виде трахеол. Наружу открываются 10 пар дыхалец или стигм – отверстий по сторонам брюшка и груди. В передней части брюшка, груди трахеи расширяются и образуют воздушные мешки. Через трахеи осуществляется газообмен (поглощается кислород, выводится углекислый газ), удаляются водные пары. Осуществляется дыхание вследствие ритмического сокращения и растяжения боковых и продольных мышц брюшка. Личинки некоторых насекомых дышат с помощью трахейных жабр (стрекоз, однодневок). Это образования на поверхности тела или в задней кишке, которые имеют вид лепестков с разветвленными трахеями в середине. Трахейная система – замкнутая (дыхалец нет). Кислород поступает в трахеи из жабр.

Нервная система Насекомых

Состоит из подглоточного (образовался слиянием трех ганглиев) и надглоточного ганглиев, соединенных окологлоточными коннективами, и брюшной нервной цепи. Подглоточный узел иннервирует ротовые органы и передний отдел кишечника. Брюшная цепь образована тремя грудными ганглиями и восемью брюшными. У некоторых высокоорганизованных насекомых сливаются соседние узлы брюшной нервной цепи путем объединения грудных ганглиев в один большой узел. Могут сливаться брюшные узлы в 2 – 3 или 1 большой узел (у мух, пластинчатоусых жуков). Грудные ганглии регулируют работу ног и крыльев.

Особое развитие образует надглоточный ганглий. Он образует головной мозг, включающий три отдела: передний, средний и задний. Иннервирует усики, глаза (по бокам имеет пару больших зрительных долей). В переднем отделе очень хорошо развиты пара стебельковых или грибовидных, тел. Считается, что они отвечают за поведение насекомых.

Сложное строение нервной системы обуславливает сложное поведение.

Органы чувств Насекомых

На голове – 1 пара усиков (органы обоняния и осязания). Разнообразное строение усиков: гребенчатые, булавовидные, нитевидные, пластинчатые, щетинковидные, пильчатые и т. п. Орган зрения – сложные (фасеточные) глаза, иногда есть простые (1 – 3). Каждый сложный глаз состоит из большого количества фасеток (нескольких тысяч). Большинство насекомых не воспринимает красного цвета, но хорошо воспринимает ультрафиолетовое излучение. Простые глазки (не способные воспринимать изображение) реагируют на степень освещенности, могут воспринимать поляризованный свет. Личинки насекомых с полным превращением имеют боковые глазки (от одной до нескольких пар). Каждый такой глазок может воспринимать изображения предметов. Тело, конечности покрыты волосками, чешуйками, которые являются рецепторами вкуса, осязания и т. п. Некоторые насекомые имеют орган слуха (у кузнечиков – на передней паре ног и т. д.).

Размножение Насекомых

Типы развития насекомых. Полное превращение (развитие с метаморфозом) и неполное превращение (развитие без метаморфоза)

Размножаются только половым путем (с оплодотворением или без него). Половые органы развиты только у взрослых насекомых (имаго). Насекомые – раздельнополые. У многих видов хорошо выражен половой диморфизм (жук – олень, бабочки и др.). Половые органы расположены в брюшке. У самок представлены трубчатыми яичниками, яйцеводами, дополнительными половыми железами, семяприемником. На конце брюшка у самок развит яйцеклад для откладки яиц. У некоторых насекомых отряда Перепончатокрылые он превращен в жало с протоком ядовитой железы внутри.

У самцов половая система представлена парой семенников, семяпроводами, семявыводящим каналом, дополнительными половыми органами. На конце брюшка может быть развит копулятивный аппарат. Оплодотворение преимущественно внутреннее.

Половое отверстие одно, так как протоки половых желез сливаются. Для некоторых насекомых характерно брачное поведение (соревнование за самку и т. п.).

Большинство насекомых откладывает яйца, иногда – живородящие (рождают живых личинок – тли, оводы и др.). Яйца покрыты толстой оболочкой, внутри содержат запас питательных веществ (желток). Откладываются самками поодиночке или группами на разные поверхности, в почву, воду или в животных и т. д. Насекомые очень плодовитые (пчелы ежесуточно за 10 – 12 лет откладывают до 1,5 млн. яиц; матка термита – свыше 30 тыс. яиц). Могут иметь несколько поколений в год (в зависимости от вида, условий существования).

Развитие с превращением (полным и неполным). Стадии неполного превращения: яйцо – личинка – взрослое насекомое (имаго). Характерны для тараканов, клопов, вшей, прямокрылых и др. Личинки насекомых с неполным превращением внешне похожи на взрослое насекомое, но имеют меньшие размеры (после каждой линьки все больше похожи на взрослую особь), преимущественно живут там, где и взрослые, питаются той же пищей. Иногда личинки живут в другой среде (стрекоз и т. п.), тогда они имеют определенные приспособления и отличаются несколько от взрослых насекомых.

Стадии полного превращения: яйцо – личинка – куколка – взрослое насекомое (имаго). Характерны для чешуекрылых, твердокрылых, перепончатокрылых, двукрылых и др. Личинка ни внешним видом, ни образом жизни не похожа на взрослое насекомое. Личинки таких насекомых никогда не имеют сложных глаз, конечности в основном отсутствуют или недоразвиты, ротовой аппарат отличается от аппарата взрослых, питаются разной пищей (что уменьшает конкуренцию со взрослыми). Личинки некоторых видов могут иметь специальные личиночные органы (шелковыделительные железы гусеницы и т. п.). Куколка неподвижная и не питается. В ней происходит полное разрушение тканей личинки и образование новых, характерных для взрослого насекомого. Не разрушается лишь нервная система, зачатки половых желез и особые структуры – имагинальные диски, за счет которых формируются органы взрослого насекомого.

Развитие некоторых насекомых может быть очень коротким, а у отдельных видов продолжаться несколько лет (майский жук и др.).

Класс насекомых делится приблизительно на 30 отрядов.

Отряды Насекомых

Типы развития насекомых. Развитие насекомых с неполным превращением: яйцо – личинка – взрослое насекомое (имаго). Развитие насекомых с полным превращением: яйцо – личинка – куколка – взрослое насекомое (имаго)

- Отряд Прямокрылые(Orthoptera). Представители: зеленый, серый кузнечики, саранча, медведкаи другие.

- Отряд Тараканы(Blattoptera). Представители: черный таракан, рыжий таракан или пруссак, мадагаскарский шипящий таракан, американский таракан и другие.

- Отряд Термиты(Isoptera). Представители: средиземноморский термит или вредный и др.

- Отряд Вши(Anoplura). Представители: головная вошь, платяная вошь и др.

- Отряд Полужесткокрылые или Клопы(Hemiptera). Представители: клопы-черепашки, сосновый подкорковый клоп и др.

- Отряд Равнокрылые(Homoptera). Представители: цикада горная и др.

- Отряд Стрекозы(Odonata). Представители: стрекозы-коромысла, стрекозы-красотки и др.

- Отряд Жуки или Твердокрылые(Coleoptera). Представители: божья коровка, жук-жужелица, майский жук, колорадский жук, жук-олень, жук-плавунец и др.

- Отряд Чешуйчатокрылые или Бабочки(Lepidoptera). Представители: махаон, капустница, тутовый шелкопряд и др.

- Отряд Перепончатокрылые(Hymenoptera).Представители: пчела, оса, шмель, муравей и др.

- Отряд Двукрылые (Diptera). К длинноусым двукрылым относятся комары, мошки, москиты и т. п. К короткоусым двукрылым – мухи, оводы и др.

- Отряд Блохи (Aphaniptera). Представители: человеческая блоха, крысиная блоха и др.

Значение Насекомых

Многообразие и значение насекомых

Являются важным звеном естественных биоценозов. По биомассе превосходят всех других животных.

Паразиты, хищные насекомые являются регуляторами тех видов, которыми питаются. Они являются пищей для многих животных. Насекомые опыляют растения, среди которых известно 150 видов культурных. Некоторые виды насекомых имеют санитарное значение, уничтожая трупы животных, остатки растений, фекалии животных, образуют почвы (навозники, жуки-могильщики).

Класс Насекомые. Вредители зерновых культур: Хлебный жук (жук-кузька), Злаковая муха, Хлебная жужелица, Трипсы и Злаковая тля

Являются вредителями сельскохозяйственных растений, продуктов питания (саранча, жуки, личинки некоторых мотыльков и др.). Некоторые виды насекомых выделяют ценные вещества (щелак, кармин). Полезные насекомые (хищники или паразиты) – уничтожители вредителей (наездники, жужелицы, божья коровка, златоглазки и др.).

От медоносной пчелы получают мед, маточное молочко, пчелиный яд, клей. Широко используют в промышленности (металлургии, химическом производстве, электротехнике) воск. Шелк получают от шелковичного шелкопряда.

Многие виды насекомых являются вредителями сельскохозяйственных и лесных культур. К опасным вредителям культурных растений принадлежит около 300 видов (майский жук, медведка, свекольный долгоносик, кольчатый шелкопряд, непарный шелкопряд, озимая совка, капустная совка, гороховая зерновка, колорадский жук и др.). Около 200 видов насекомых повреждают продовольственные запасы человека (горох и фасоль – жуки-зерновки, муку – гусеница мельничной огневки, зерно – зерновая моль, некоторые долгоносики и др.). Деревянные изделия, здания, растения повреждают термиты. Меховые изделия, шерстяные – домашняя моль, кожаные – жуки-кожееды.

Среди насекомых встречаются паразиты животных и человека (блохи, клопы), которые могут быть переносчиками тяжелых болезней (вши – возбудителей сыпного и возвратного тифа, блохи – возбудителя чумы, домашние мухи – возбудителей брюшного тифа, дизентерии и т. п., мухи це-це – возбудителя сонной болезни, малярийные комары – малярийного плазмодия (возбудителя малярии) и др.).

Источник