Факты об эндометриозе

Диагноз «эндометриоз» стал все чаще в последнее время звучать как из уст врачей, так и среди пациенток. Это связано не только с ростом частоты этого заболевания, но и с тем, что стала более понятной не только причина, но и эффекты его влияния на фертильность (возможность к зачатию).

На картинке приведен пример черного очага эндометриоза между маточной трубой и правым яичником. Как видите, спаечный процесс не выражен, однако, пациентка страдает бесплодием. В последнее время появился ряд объяснений этому факту. Об этом, а также о ряде других интересных моментах, связанных с эндометриозом, мы решили рассказать в этой статье.

Рисунок 1

Эндометриоз – болезнь деловых и активных женщин!

Рядом исследователей доказано, что генитальный эндометриоз встречается у жительниц крупных городов, а также у женщин, работающих в сфере умственного труда. Как правило, это преуспевающие в социальной жизни женщины, ведущие активную деловую жизнь, весь день проводящие в заботах, а также совершающие различные поездки со сменой климата. Они стремятся к самореализации и ограничению материнства.

Женщины с чрезмерно активной половой жизнью и частой сменой партнеров также попадают в группу высокого риска по возникновению эндометриоза (Дамиров М.М., 2010).

Не исключено, что помимо основного метода лечения эндометриоза (хирургический), необходимо думать о «перестройке» сознания как дополнительного и немаловажного компонента заболевания.

Как это ни странно, половая жизнь женщины с эндометриозом и мужчины взаимно негативно сказывается на партнерах

В последнее время, данные литературы свидетельствуют о 2 фактах:

Таким образом, попадание спермы в организм женщины с эндометриозом поддерживает его развитие.

С другой стороны , как оказалось, и эндометриоз негативно влияет на состояние спермы.

Доказано, что одним из пусковых механизмов формирования этого заболевания является гипоксия. Т.е. у пациенток с эндометриозом всегда существует состояние оксидативного стресса (повреждение клеток в результате окисления).

При этом в организме женщины накапливаются свободные радикалы кислорода, которые, как выяснилось, обладают токсичным эффектом в отношении сперматозоидов, повреждая мембраны клеток, включая ДНК, а также запуская запрограммированную клеточную гибель (апоптоз).

Процессы в организме женщины, контролирующие эндометриоз, негативно влияют на состояние спермы партнера.

Получается, что чем раньше начато лечение данного заболевания при бесплодии, тем лучше для обоих партнеров.

Эндометриоз и вспомогательные репродуктивные технологии (влияет ли наличие заболевания на эффективность ЭКО)?

Рисунок 2

Большое количество пациенток с предполагаемым диагнозом «Эндометриоз и бесплодие» принимают решение об использовании вспомогательных репродуктивных технологий. И тут встает вопрос о необходимости проведения лапароскопии с целью уточнения диагноза и лечения. Нужна ли лапароскопия или нет? Мы проанализировали данные литературы и просто приводим факты:

наличие распространенных форм эндометриоза оказывает негативное влияние на состояние овариального резерва и достоверно снижает количество полученных в результате стимуляции яйцеклеток. Механизм этого феномена до конца пока не ясен (Papaleo E. С соавт., 2011);

эндометриоз является основанием для включения пациенток в группу риска по развитию внематочной беременности после переноса эмбрионов (Chang HJ с соавт., 2010);

наличие внутреннего эндометриоза (аденомиоза) снижает вероятность имплантации эмбриона в программах ВРТ так же, как и при естественном зачатии.

Итак, к сожалению, ни механизмы формирования эндометриоза, ни его влияние на фертильность пока до конца не изучены. Единственным правильным и радикальным методом его лечения является хирургический (лапароскопия) с последующим (при необходимости) назначением консервативной терапии.

- Консультация д.м.н., профессором акушером-гинекологом

- Определение тактики ведения:

- подбор консервативной терапии

- лапароскопия/гистероскопия

- Ведение послеоперационного периода и профилактика

Источник

Эндометриоз и тазовая боль: мишени когнитивно-поведенческой психотерапии

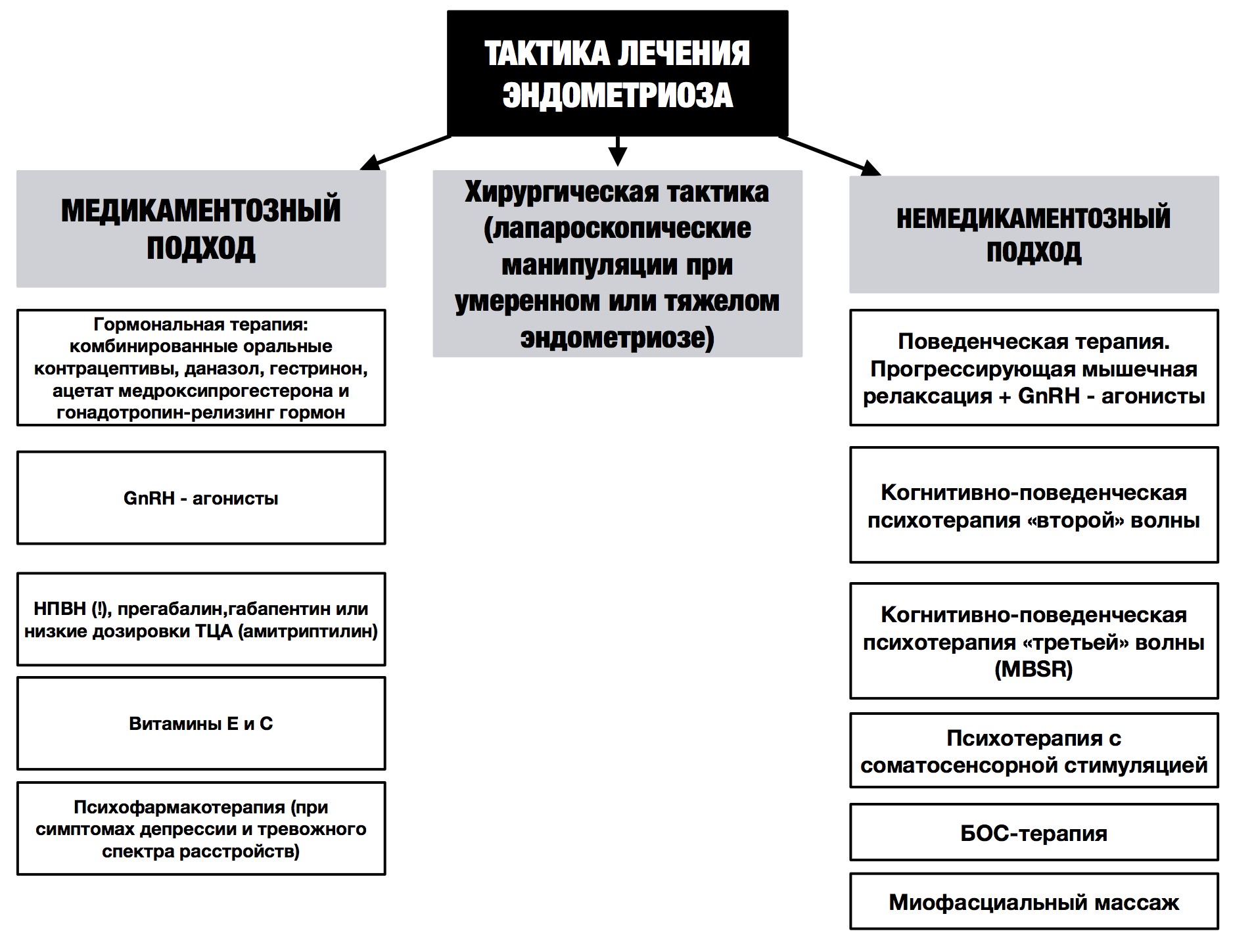

Среди женщин с хронической тазовой болью (ХТБ) эндометриоз имеет распространенность — 33-49%. Сам эндометриоз является одной из наиболее распространенных причин ХТБ у женщин. Показано, что пациентка с «легкой» степенью выраженности эндометриоза может иметь интенсивную боль в области таза, в то время как с «тяжелой» может меньше страдать от острой / хронической боли, которая получила название эндометриодно—ассоциированный болевой синдром (endometriosis-related pelvic pain). Современная тактика лечения эндометриоза, в том числе и ХТБ больше уделяет медикаментозной и хирургической тактике (рис.1)

Рис. 1. Тактика лечения эндометриоза

Отмечено, что при медикаментозной, хирургической тактике болевые симптомы, сохраняются или повторяются у 30-60% женщин с эндометриозом.

Гормонально лечение – эффективно, но мешает планированию ребенка и вызывает трудности в контроле побочных эффектов от терапии. Таким образом возникает вопрос о том, что какой-то важный фактор при лечении пациентов пропускается. Мы знаем, что этиология ХТБ при эндометриозе – многофакторная, но механизмы по сей день неясны, но огромное имеют личностные особенности пациента (катастрофизация, нейротизм, соматизация, высокая утомляемость, личностная тревожность, негативное чувство женской идентичности) и ее психическое состояние (тревожный спектр расстройств, пограничное личностное расстройство).

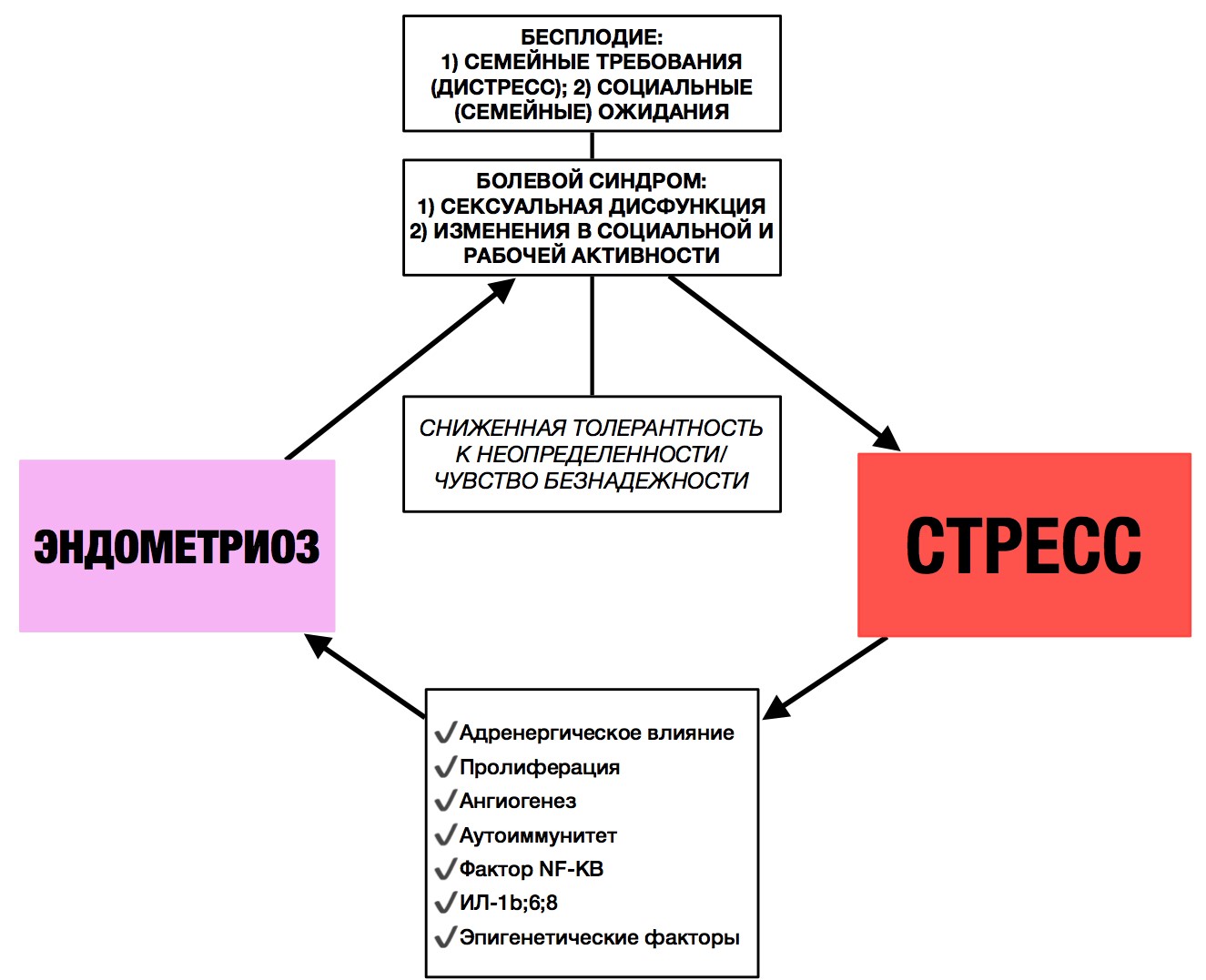

Тяжесть боли влияет на психическое здоровье (Facchin et al., 2015), но оно не связано напрямую с типом или «стадией» эндометриоза и не обязательно уменьшается после медицинского и / или хирургического лечения. 86-90% пациенток сообщают о симптомах депрессии и тревоги. Интенсивность боли положительно связана с рисками развития тревожного спектра расстройств (Facchin et al. 2017). У пациенток наблюдаются сексуальные проблемы и отклонения. Наличие бесплодия, СХБ увеличивают риски депрессии и тревожного спектра расстройств (Facchin et al., 2017;). Следует подчеркнуть, что психиатрические коморбидные заболевания, связанные с эндометриозом, являются следствием боли в области таза, а не самого эндометриоза. Присутствует высокий уровень алекситимии (Laganà, La Rosa, 2017). Женщины с ХТБ, у которых наблюдается эндометриоз чаще имеют положительный анамнез сексуального, физического или эмоционального насилия. На рис. 2 мы представили модель связи накопленного стресса и эндометриоза М.Ф. Реиса и соавт. из которой видно, что сниженная толерантность к неопределенности у пациентки, чувство безнадежности, пребывание в состояние гипермобилизации приводит к развитию болевого синдрома с рядом последствий (Reis, Coutinho, 2020).

Рис. 2. Модель связи стресса и эндометриоза М.Ф. Реиса

Для этого в зарубежной практике применяется когнитивно-поведенческая психотерапия (КПП), которая одобрена рядом гинекологических ассоциаций (BSGE, SEUD, World endometriosis society).

Мишени КПП при эндометриозе

- Остановить катастрофизацию у пациентки, т.к. она является предиктором постоянной боли (Martin et al. 2011) снижения тревожности и стресса, а также улучшения психического и физического функционирования, тем самым нарушая цикл искаженного восприятия телесных сенсаций (Siedentopf, Triverdian, 2008);

- Ослабить симптомы депрессии, возникающие в результате гормональной терапии и расширить опыт женщин в борьбе с этим заболеванием (Lorençatto, Petta, 2006);

- Обучить пациентку управлять СХТ и сопутствующими беспокоящими симптомами;

- Улучшить качество жизни пациентки в двух направлениях:

- Физическое здоровье — снижение уровня боли, повышение уровня физической активности, прекращение цикла хронической усталости, улучшение качества сна;

- Психическое здоровье — снижение уровня тревоги, уменьшение симптомов депрессии, содействие лечению и «гибкой адаптации» к дискомфортным проявлениям, содействие социальной интеграции.

Применение данной тактики, наряду с медикаментозным подходом позволяет уменьшить депрессивные симптомы, возникающие в результате гормональной терапии (Lorençatto, Petta, 2006), улучшить женскую идентичность, расширить самоэффективность женщины в вопросе управления симптомами. Позволяет сформировать внутреннюю картину здоровья и болезни, построить собственную адекватную интерпретацию симптомов и переживаний, что снижает возникновение феноменов «доктор шопинга» и «лечения в аптеке». Основной акцент в психотерапии делается на переживание боли пациентом, «личной истории» этого переживания у пациента, на выявление предрасполагающих, провоцирующих и поддерживающих факторов этого переживания.

Общее содержание и тактика КПП выкают из принципа оперантной обусловленности и особенностях когнитивных стилей восприятия информации людьми. В ходе психотерапии происходит переосмысление болевого опыта пациента от неконтролируемой до управляемой. Усиливается чувство самодостаточности и самоконтроля. Пациента обучают поведенческим техникам снижения гипермобилизации (мышечного тонуса), а также стратегиям решения проблемных вопросов. Делается акцент на активной роли пациента в процессе лечения, ответственность за свое состояние здоровья. КПП это индивидуальные протоколы лечения в зависимости от личных целей, ожиданий пациента, а также его физического, психического состояния, но основная линия – это убрать хроническую «болевую линзу», через которую пациент смотрит на себя, на Других и на мир в целом.

В ходе КПП прорабатываются вопросы фертильности, гинекологическое вопросы, барьеры беременности.

Групповой и индивидуальных форматы, очные и дистанционные протоколы КПП эндометриоза позволяют:

- Изменить убеждения и болевое поведение пациентки;

- Улучшить внутреннюю картину здоровья и болезни;

- Снизить режим «борьбы с диагнозом», болезнь-ориентированное поведение;

- Снизить симптомы депрессии, тревоги, катастрофизации боли;

- Улучшить сексуальные отношения (проблемы с фертильностью, вернуть генитальный контакт);

- Расширить репертуар поведенческих способов управления болевым синдромом;

- Снизить зависимость от обезболивающих;

- Улучшить навыки самоконтроля. Совладания со стрессом в различных жизненных ситуациях («позитивный» копинг). Постановка реальных целей;

- Снизилось поисковое поведение (желание провести ненужные инвазивные операции).

За счет экспрессивных стратегий в рамках КПП направленных на облегчение выражения самых глубоких мыслей и чувств об эндометриозе и что стоит за ним, а также о расширении прав, возможностей, удалось стабилизировать женскую идентичность и самоэффективность. Ремиссия 6-12 месяцев если пациенты соблюдают рекомендации и придерживаются противорецидивного плана. Интеграция КПП с соматосенсорной стимуляцией (БОС-терапия, иглоукалывание, тепловая терапия) увеличивает длительность ремиссии (Meissnera, Annemarie Schweizer-Araub, 2017).

Источник

Возникновение эндометриоза влияние стресса

Проблема эндометриоза является одной из самых актуальных в современной гинекологии и медицине в целом. Это обусловлено высокой распространенностью (7–15 %) данной патологии у женщин репродуктивного возраста, а также совершенствованием методов диагностики [3].

Эндометриоз часто сопровождается нарушениями репродуктивной функции, а также возможностью развития рака, что делает эту проблему еще более значимой не только в медицинской аспекте, но и в социальном.

В результате длительного изучения вариантов клинического течения эндометриоза было установлено, что эндометриоз требует раннего проведения лечебно-диагностических мероприятий, начиная с момента выявления патологии. В ряде исследований доказано, что, несмотря на внедрение в лечение эндометриоза новых технологий с использованием эндоскопической техники, лазеров, электро-и криохирургии, гормональная терапия не утратила своего значения. Поэтому, одним из основополагающих принципов современного лечения эндометриоза является применение комбинированного, хирургического и медикаментозного, лечения.

Вопрос об этиологии и патогенезе эндометриоза остается дискуссионным в современной гинекологии. В связи с отсутствием единых взглядов на патогенез данного заболевания, выделяют несколько патогенетических теорий развития эндометриоза, среди которых наибольшее распространение получили: имплантационная теория, теория целомической метаплазии, эмбриологическая теория, гормональная теория и теория иммунологических концепций. Каждая из данных теорий старается выделить одну ведущую причину развития эндометриоза, однако, по данным различных авторов чаще эндометриоз рассматривается как полиэтиологическое заболевание.

Безусловно, одним из ведущих факторов патогенеза является повышенная выработка эстрогена, прогестерондефицитные состояния, а также гипергонадотропизм. Изменения гормонального статуса играют важную роль в патогенезе эндометриоза у женщин репродуктивного возраста, однако, не являются единственной причиной его развития.

По данным различных авторов в современной медицине всё большее внимание уделяется связи соматической патологии с функциональным состоянием нервной системы, а именно ее вегетативного отдела. Доказаны изменения функционального состояния вегетативной нервной системы у женщин с генитальным эндометриозом, которые приводят к усилению патологической нервной импульсации [6].

Вегетативная нервная система (ВНС) представляет собой отдел центральной нервной системы, которая является регулятором деятельности внутренних органов, осуществляет их иннервацию, нервно-трофическое влияние на все органы, контролирует работу желез внутренней секреции, тонус сосудов, сфинктеров, гладкой мускулатуры [6]. Взаимодействуя с соматической нервной системой и эндокринной системой, она обеспечивает поддержание постоянства гомеостаза и адаптацию организма в меняющихся условиях внешней среды. Эта функция осуществляется за счет процесса возникновения, проведения, восприятия и переработки информации в результате возбуждения рецепторов внутренних органов. В то же время вегетативная нервная система регулирует деятельность органов и систем, не участвующих непосредственно в поддержании гомеостаза, а также способствует обеспечению субъективных ощущений, различных психических функций.

На основе функциональных различий в вегетативной нервной системе выделяет два отдела ВНС: симпатический и парасимпатический. В зависимости от преобладания возбудимости в организме того или другого отдела вегетативной нервной системы, выделяют два типа реакций – гиперэнергетический тип (гиперамфотонию) и гипоэнергетический (гипоамфотонию).

Гиперамфотония сопровождается повышением артериального давления, увеличением минутного объема сердца, расширением легочных и коронарных артерий, подавлением кишечной перистальтики и секреции пищеварительных желез, усилением отложения гликогена в печени, расширением зрачков, торможением функции тазовых органов. Эти реакции усиливаются при боли, действии холода, умственной нагрузке [4, 6, 7].

Гипоамфотония проявляется снижением силы и частоты сокращений сердца, замедлением скорости проведения возбуждения по миокарду, снижением артериального давления, увеличением секреции инсулина и снижением концентрации глюкозы в крови, усилением процессов ассимиляции, усилением секреторной и моторной деятельности желудочно-кишечного тракта, сужением зрачков, склонностью к обморокам, ожирению [5, 6, 7].

Данные об изменении функционального состояния вегетативной нервной системы у женщин с генитальным эндометриозом позволяют провести анализ взаимосвязи этих изменений со степенью выраженности и локализацией эндометроидных очагов.

Цель исследования – провести анализ взаимосвязи состояния вегетативной нервной системы и выраженности клинической картины у женщин с генитальным эндометриозом различной локализации.

Материалы и методы исследования

Всего в ходе исследования было обследовано 200 женщин в возрасте от 30 до 45 лет. Все обследованные были разделены на две группы: в первую группу вошли 150 женщин с эндометриозом матки, составившие основную группу (ОГ), во вторую – 50 женщин, составивших контрольную группу (КГ).

Диагноз эндометриоза в основной группе обследованных устанавливался на основании данных анамнеза, бимануального исследования, а также дополнительных методов исследования.

Для диагностики использовались трансабдоминальное и трансвагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза (на 5–7 день менструального цикла); аспирационная биопсия эндометрия и цервикального канала под контролем трансабдоминальной эхоскопии за 2–3 дня до ожидаемой менструации с последующим гистологическим исследованием; раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки с последующим гистоморфологическим исследованием ткани эндометрия; исследование ткани эндометрия и цервикального канала для определения микробной флоры, включающее бактериоскопию влагалищного мазка, бактериологический метод исследования, ИФА, ПЦР; гистероскопия и лапароскопия с последующим гистологическим исследованием биопсированного материала и изучением микробного пейзажа.

Для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы применялся программно-аппаратный комплекс Dr KTD-01 на основании данных о возможности топической диагностики заболеваний внутренних органов по топографической картине очагов возбуждения и торможения в ЦНС (Рыбченко А.Л., Шабанов Г.А., 2010 г).

С учетом этих данных был разработан «Способ выявления местоположения функционально подобных зон в анатомически завершенных полях рецепторной чувствительности» в лаборатории экологической нейрокибернетики МНИЦ «Арктика» ДВО РАН [Патент на изобретение № 2217046. Приоритет от 25.12.2001 г./ Шабанов Г.А., Рыбченко А.А. Способ выявления местоположения функционально подобных зон в анатомически завершенных полях по рецептивной чувствительности].

При помощи данного метода стало возможным применение частотной системы координат «Сегментарная матрица» для детального исследования состояния ВНС и локального сегментарного тонуса.

Программное обеспечение комплекса Dr KTD-01 используется для длительного мониторинга нарушений вегетативной нервной системы. Данная программа позволяет получить «Заключение по функционально-топической диагностике» на основании многократных исследований пациента и примененных функциональных проб (рис. 1).

Технология скрининга выглядит следующим образом. Врач в течение 3–4 минут проводит сканирование ушных раковин. На основе полученной информации программный комплекс строит «Сегментарную матрицу» (32×12 элементов), каждая ячейка которой функционально совмещена с чувствительным полем соответствующих висцеральных рефлексов.

В ходе настоящего исследования для топической локализации проводили анализ по аурикулографии (рис. 2).

Рис. 2. Аурикулокартография

С помощью компьютерной графики аурикулокартография строится на плоской развертке ушной раковины. Линии на аурикулокартограмме разбивают поверхность развертки ушной раковины на сегменты, соответствующие метамерам центральной нервной системы.

Результаты исследования и их обсуждения

В результате исследования получены следующие результаты: в основной группе обследованных женщин у 129 (86 %) было выявлено неудовлетворительное состояние вегетативной нервной системы. При анализе аурикулокартографии выявлялось смещение в сторону гиперамфотонии или гипоамфотонии на уровне «маточных» сегментов (табл. 1).

В контрольной группе в большинстве случаев (82,1 %) выявлено удовлетворительное состояние ВНС, выражавшееся в синхронные колебаниях симпатического и парасимпатического отделов, то есть наблюдалась нормотония (табл. 1).

В основной группе пациенток отмечались гиперамфотония (симпатикотония) и гипоамфотония (парасимпатикотония) в 56 % и 30 % случаев соответственно.

При анализе аурикулокартограмм пациенток с эндометриозом было отмечено, что из 84 пациенток с преобладанием тонуса симпатического отдела ВНС у 69 (83 %) патологический очаг локализовался в органах малого таза (табл. 2).

Анализируя аурикулокартограммы пациенток с преобладающим влиянием парасимпатического отдела ВНС, можно отметить, что у 34 пациенток из 45 (75 %) эндометриоз локализовался в перешейке и шейке матки (табл. 2).

Состояние вегетативной нервной системы в исследуемых группах

Источник