- Восприятие эмоционального тона сюжетных картинок

- Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке»

- Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке»

- 7.Воспиятие эмоционального тона сюжетных картин

- 8.Воспиятие эмоционального тона рассказов

- 9.Данные проективных тестов: Роршаха, тат и др.

- XVI. Схема нейропсихологического заключения

- Диагностические материалы. Проективная методика «Понимание сюжетных картинок детьми 3–7 лет».

- Образовательный портал

- Методические приемы обучения детей определять эмоциональное состояние персонажей в сюжетных картинах

- Глава 1. Эмоции и их внешнее проявление

Восприятие эмоционального тона сюжетных картинок

Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке»

Источник: Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина «Практикум по детской психологии». — М.: ВЛАДОС, 1995

Подготовка исследования. Подобрать картинки (фотографии), с изображением детей и взрослых, у которых ярко выражено, эмоциональное состояние как основных эмоций (радость, страх, гнев, горе), так и их оттенков, сюжетные картинки с изображением положительных и отрицательных поступков детей и взрослых.

Проведение исследования. Индивидуально с детьми 3-7 лет проводится 2 серии.

Перваясерия. Ребенку последовательно показывают картинки детей и взрослых и спрашивают: «Кто изображен на картинке? Что он делает? Как он себя чувствует? Как ты догадался об этом? ( Опиши картинку».

Втораясерия. Ребенку последовательно показывают сюжетные картинки и задают вопросы: «Что делают дети (взрослые)? Как они это делают (дружно, ссорятся, не обращают внимания друг на друга и т.д.)? Как ты догадался? Кому из них хорошо, а кому плохо? Как ты догадался?»

Обработка данных. Подсчитывают число верных ответов в разных возрастных группах отдельно по-каждой серии и по каждой картинке. Выявляют, доступно ли детям понимание эмоциональных состояний взрослых и сверстников, на какие признаки они опираются, кого лучше понимают: взрослого или сверстника. Определяют зависимость этих показателей от возраста детей.

Источник

Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке»

Подготовка исследования. Подобрать картинки (фотографии), с изображением детей и взрослых, у которых ярко выражено, эмоциональное состояние как основных эмоций (радость, страх, гнев, горе), так и их оттенков, сюжетные картинки с изображением положительных и отрицательных поступков детей и взрослых.

Проведение исследования. Индивидуально с детьми 3-7 лет проводится 2 серии.

Первая серия. Ребенку последовательно показывают картинки детей и взрослых и спрашивают: «Кто изображен на картинке? Что он делает? Как он себя чувствует? Как ты догадался об этом? Опиши картинку».

Вторая серия. Ребенку последовательно показывают сюжетные картинки и задают вопросы: «Что делают дети (взрослые)? Как они это делают (дружно, ссорятся, не обращают внимания друг на друга и т.д.)? Как ты догадался? Кому из них хорошо, а кому плохо? Как ты догадался?»

Обработка данных. Подсчитывают число верных ответов в разных возрастных группах отдельно по каждой серии и по каждой картинке. Выявляют, доступно ли детям понимание эмоциональных состояний взрослых и сверстников, на какие признаки они опираются, кого лучше понимают: взрослого или сверстника. Определяют зависимость этих показателей от возраста детей.

Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Практикум по детской психологии». – М.: ВЛАДОС, 1995

Источник

7.Воспиятие эмоционального тона сюжетных картин

Свободное изложение содержания картин. Анализ понимания их эмоционального смысла.

8.Воспиятие эмоционального тона рассказов

Пересказ рассказов. Анализ понимания их эмоционального содержания.

9.Данные проективных тестов: Роршаха, тат и др.

Стандартная оценка результатов исследования.

При анализе результатов отмечается общее состояние эмоционально-личностной сферы: сохранность «эмоционального фактора», наличие признаков нарушения в работе отрицательной или положительной эмоциональной системы, эмоционально-личностные дефекты и др.

XVI. Схема нейропсихологического заключения

1. Характеристика личности больного.

2. Дополнения к анамнезу (динамика отдельных нейропсихологических симптомов).

3. Данные экспериментально-психологического исследования: а) характеристика внимания;

б) характеристика состояния гностических процессов (зрительного, слухового, тактильного восприятия);

в) характеристика состояния праксиса (праксиса позы, пространственного, динамического, орального);

г) характеристика речевых процессов (письма, чтения);

д) характеристика счета;

е) характеристика памяти;

ж) характеристика интеллектуальной деятельности;

з) характеристика эмоционально-личностной сферы.

4. Общая оценка полученных данных. Характеристика синдрома. Указание на локализацию поражения.

Такким образом, _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Источник

Диагностические материалы. Проективная методика «Понимание сюжетных картинок детьми 3–7 лет».

Анна Аржукова

Диагностические материалы. Проективная методика «Понимание сюжетных картинок детьми 3–7 лет».

Диагностические материалы.

Проективная методика

«Понимание сюжетных картинок детьми 3-7 лет».

Данную диагностику я проводила в форме индивидуального занятия.

Время проведения 3-5 минут.

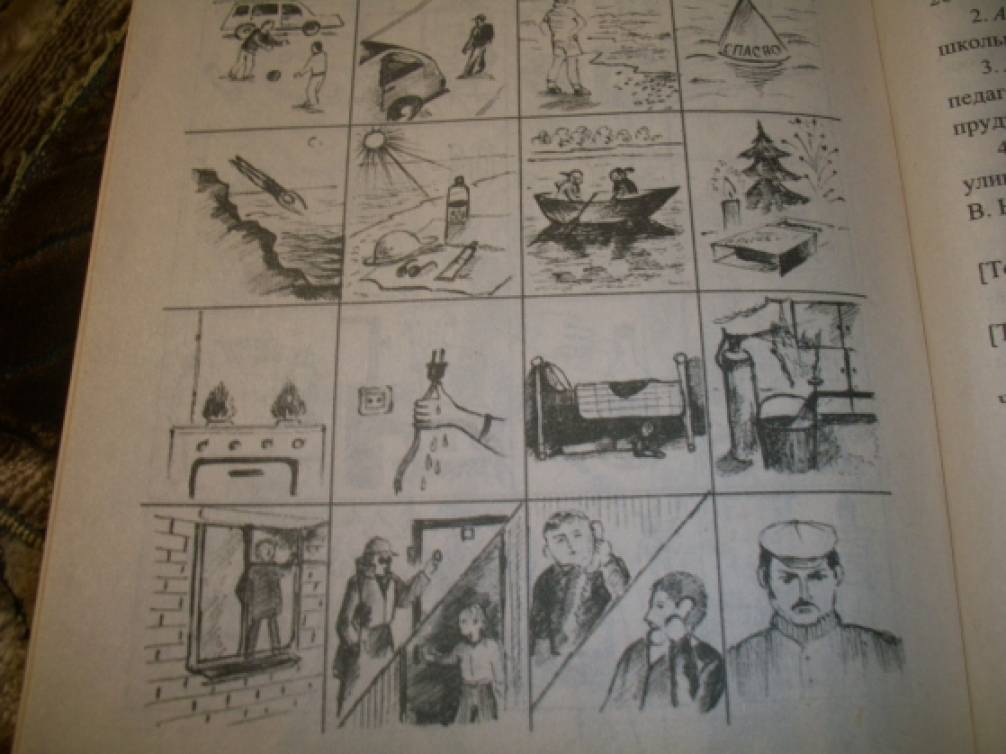

Цель исследования: выявления понимания содержания и смысла сюжетных картинок, способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения; проверка эмоциональной реакции на изображение.

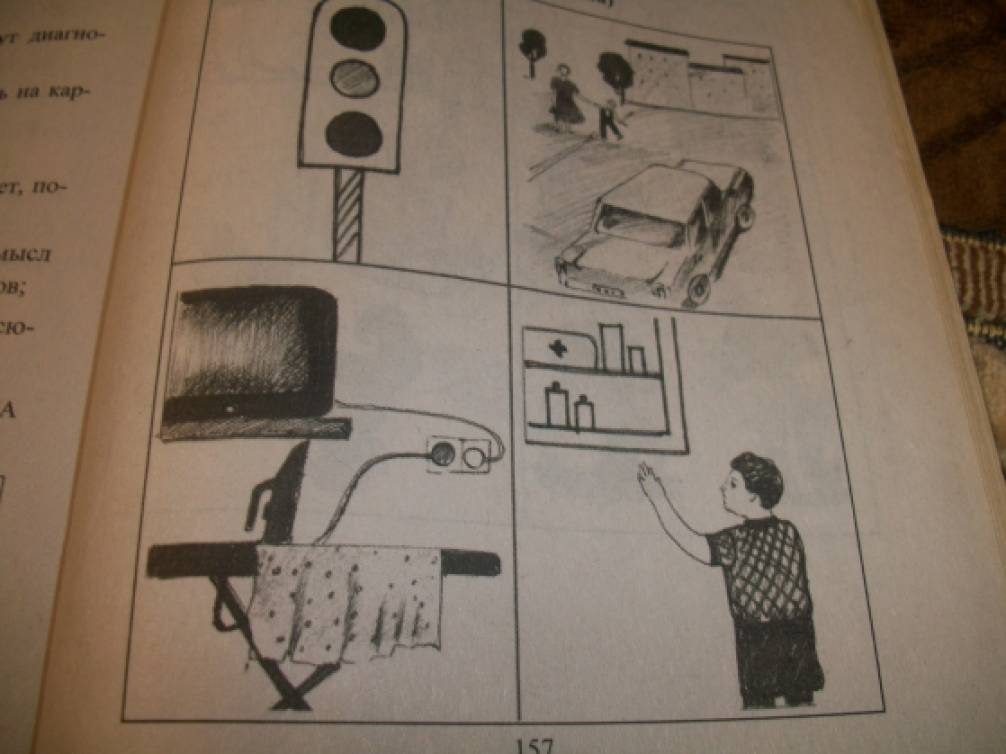

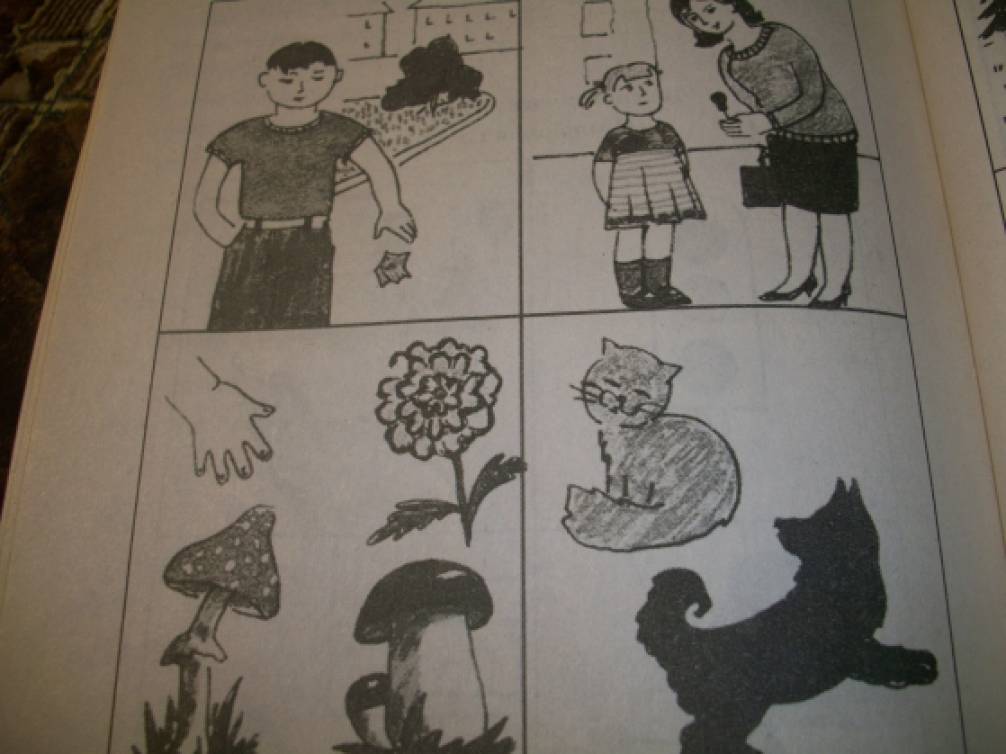

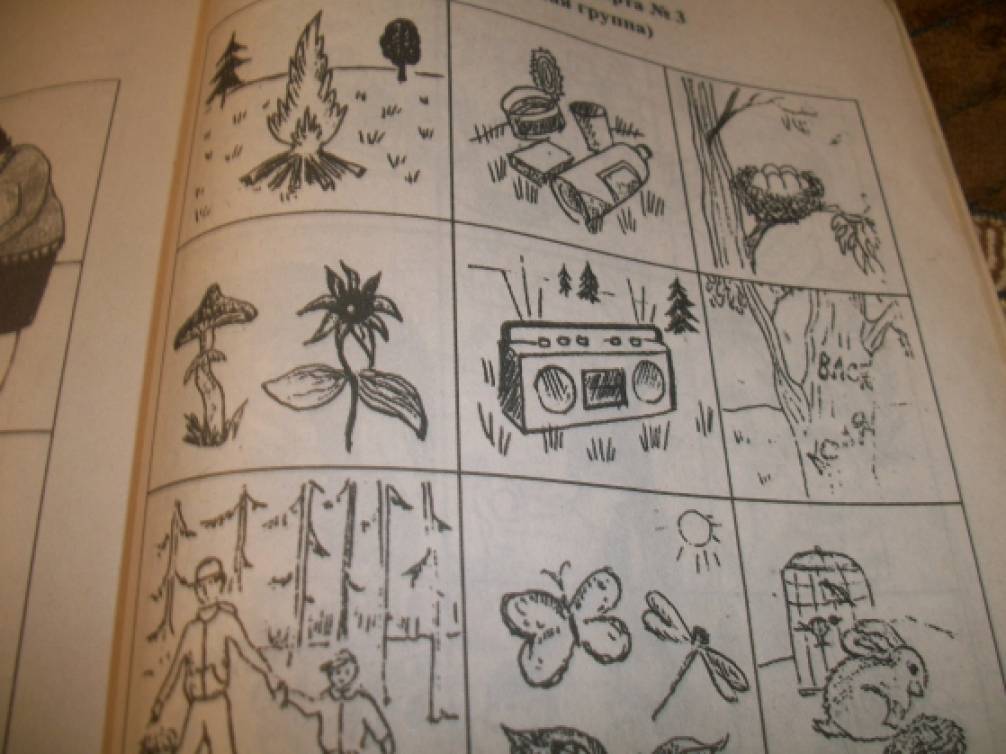

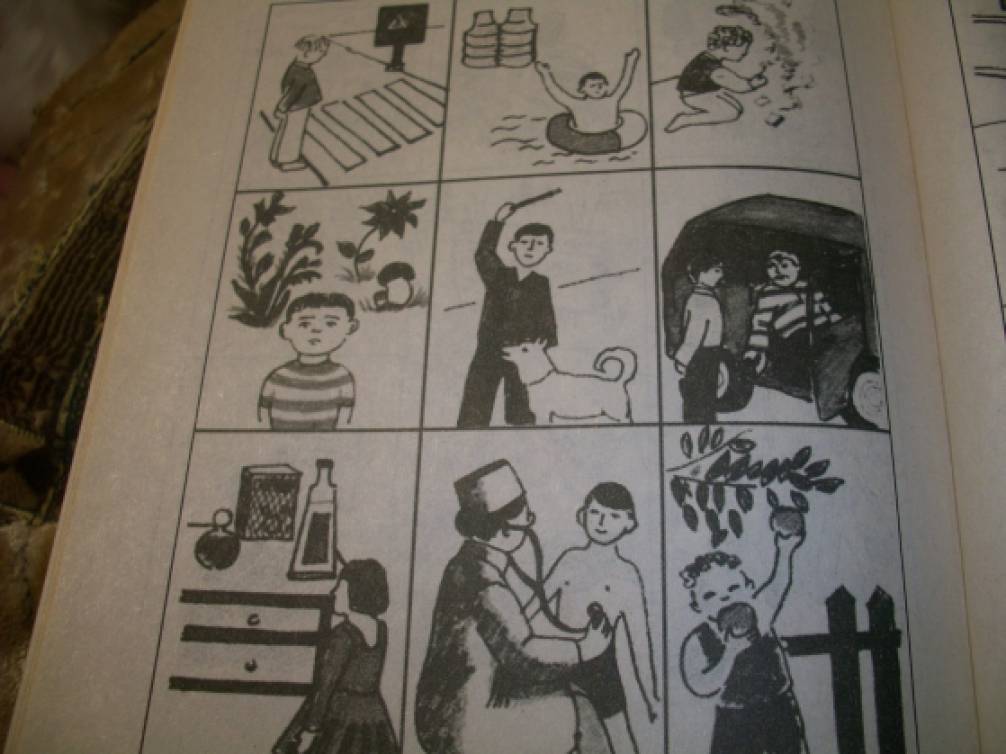

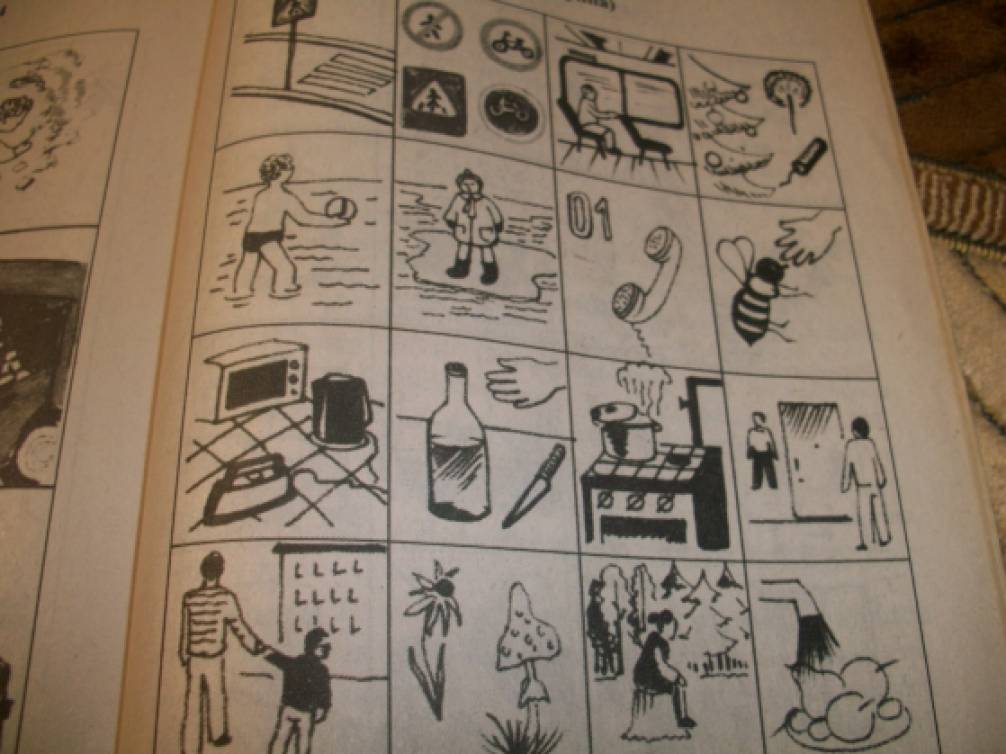

Оборудование: диагностические карты в цвете для младшего возраста, черно-белые- для старшего возраста. В диагностике детей младшей и старшей групп сюжет картинки отображает определенное направление программы. В диагностике детей подготовительной группы сюжетные картинки группируются по темам, отражая объем знаний по каждому направлению программы.

Процедура выполнения: перед ребенком кладут диагностическую карту. Воспитатель фиксирует ответы ребенка.

Инструкция. Посмотри и скажи, что ты видишь на картинке? Как ты думаешь, что произойдет дальше?

— высокий уровень- эмоционально реагирует на сюжет, понимает смысл, анализирует,делает простые обобщения:

— средний уровень – реагирует на сюжет, понимает смысл картинки, делает обобщения при помощи наводящих вопросов;

— низкий уровень- слабый эмоциональный отклик на сюжет, не понимает содержания картинки и не обобщает.

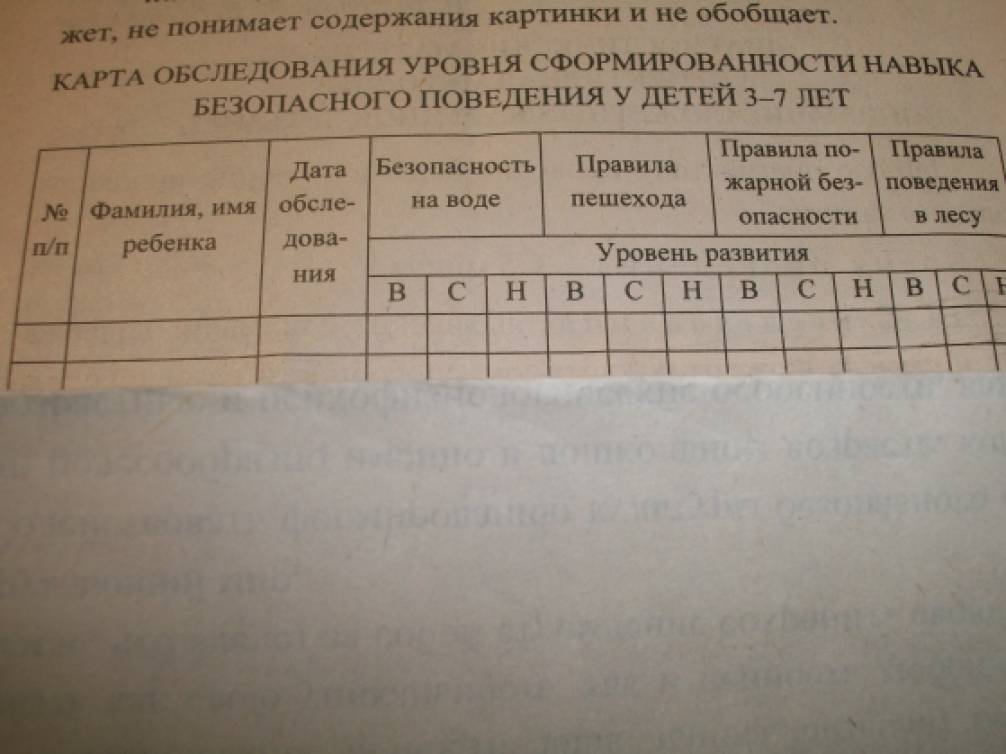

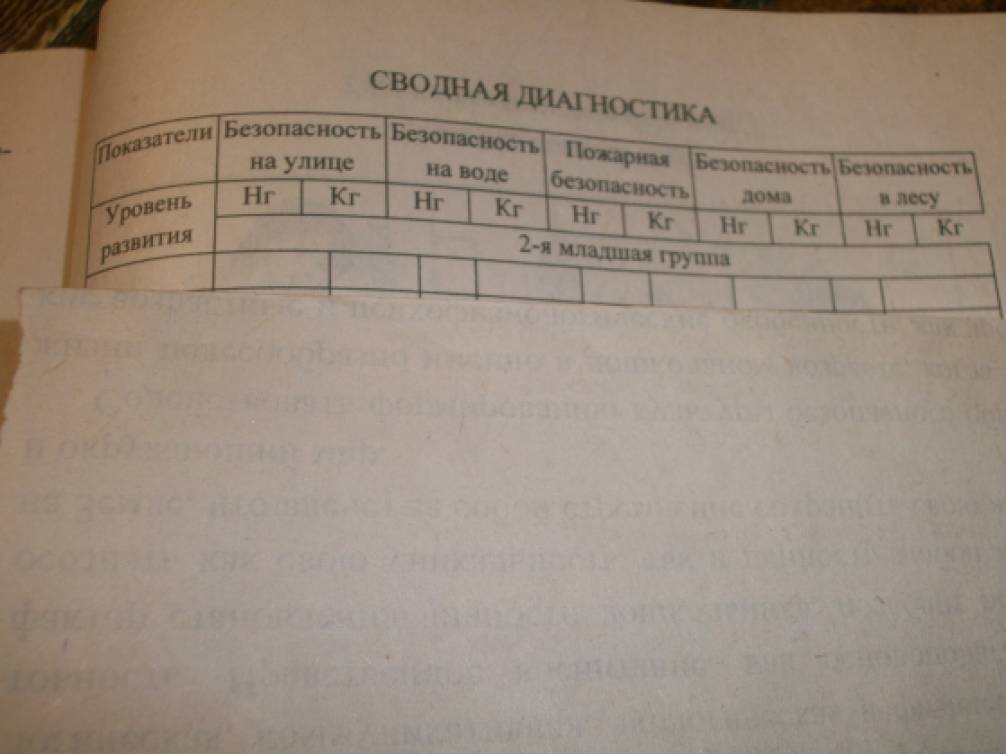

Карта обследования уровня сформированности навыка безопасного поведения у детей 3-7 лет.

Сводная диагностика

Диагностическая карта № 1 (2-я младшая группа)

Диагностическая карта № 2 (2-я младшая группа)

Диагностическая карта № 3 (2-я младшая группа)

Диагностическая карта № 4 (средняя группа)

Диагностическая карта № 5 (старшая группа)

Диагностическая карта № 6 (подготовительная группа)

Диагностические и оценочные материалы ДОО Диагностические и оценочные материалы ДОО Диагностическая работа в ДОО основывается на следующих положениях ФЗ «Об образовании РФ» и ФГОС.

Источник

Образовательный портал

Электронный журнал Экстернат.РФ, cоциальная сеть для учителей, путеводитель по образовательным учреждениям, новости образования

- Главная

- Публикации в журнале

- Коррекционная педагогика

- Методические приемы обучения детей определять эмоциональное состояние персонажей в сюжетных картинах

Методические приемы обучения детей определять эмоциональное состояние персонажей в сюжетных картинах

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Тема: Методические приемы обучения детей с нарушением зрения определять эмоциональное состояние персонажей в сюжетных картинах

Исмонова Ольга Сергеевна, учитель-дефектолог

ГБДОУ д/с №95 Калининского р-на, С-Пб

Содержание:

Введение. Актуальность проблемы.

Глава 1. Эмоции и их внешнее проявление

1.1 Функции эмоций. Составляющие эмоциональной характеристики ребенка.

1.2 Эмоции и их внешнее проявление в условиях зрительной депревации.

Глава 2. Использование сюжетных картин в работе с детьми с нарушением зрения

2.1Этапы обучения восприятия сюжетных картин.

2.2 Схема обучения воспринимать и осмысливать действия и движения персонажей сюжетных картин

2.3 Схема обучения соединять движения с конкретными предметами в сюжетной картине

Глава 3. Педагогическая работа по развитию эмоциональной сферы дошкольников

Глава 4. Диагностика эмоционального развития

4.1 Изучение эмоционально сферы

4.2 Диагностические задания

Введение

Вопрос о восприятии и осмыслении сюжетно-художественных картин имеет актуальное значение для общей и специальной психологии и педагогики.

Картина, как одно из наглядных дидактических средств, может быть широко использована в процессе обучения.

Художественная картина, насыщенная эмоциональным содержанием, может служить одним из наиболее эффективных средств развития эстетического восприятия, этических чувств детей.

Восприятие сюжетной картины – сложный психический процесс, неразрывно связанный с ее осмыслением и переживанием. Основным критерием степени полноценного восприятия и осмысления сюжетных картин является развитие понимания внутренних смысловых отношений между объектами картины.

Осмысление сюжетной картины происходит при условии узнавания изображенных на ней объектов и понимания внутренних отношений между ними.

Эмоциональное содержание сюжетной картины выступает в форме выразительных движений (мимики и пантомимики) как персонажей картин, так и их внутренних отношений между собой.

Таким образом, эмоционально-образное общение требует развития эмоций, чувственного восприятия, восприятия выразительных движений.

Глава 1. Эмоции и их внешнее проявление

Функции эмоций. Составляющие эмоциональной характеристики ребенка

Эмоции являются «центральным звеном» (Л.С.Выготский) психической жизни человека и, прежде всего, ребенка.

1) выполняют регулирующую и охранную функцию;

2) способствуют раскрытию потенциальных творческих способностей;

3) побуждают к определенным поступкам, окрашивают поведение в целом;

4) помогают приспособиться к ситуации;

5) сопровождают общение и все виды деятельности;

6) являются показателем общего состояния ребенка, его физического и психического самочувствия.

Диагностика и развитие эмоциональной сферы ребенка предполагает выделение следующих параметров:

1. Адекватная реакция на различные явления окружающей действительности.

2. Дифференциация и адекватная интерпретация эмоциональных состояний других людей.

3. Широта диапазона понимания переживаемых эмоций, интенсивность и глубина переживаний, уровень передачи эмоционального состояния в речевом плане, терминологическая оснащенность языка.

4. Адекватное проявление эмоционального состояния в коммуникативной сфере.

Эмоции и их внешнее проявление в условиях зрительной депревации

Эмоции и чувства как специфическое отражение внешнего мира, проявляющееся в субъективном отражении человека к действительности, зависит от того на сколько полно, точно, всесторонне отражается окружающий мир и что именно является объектом отражения. Нарушение зрения , ограничивая отражательные способности человека, вызывает определенные сдвиги в эмоциональной сфере, некоторые изменения в эмоциональном отношении к отдельным (трудно познаваемым) сторонам действительности, не изменяя в целом сущности эмоций.

Выразительные движения при глубоких нарушениях зрения ослаблены, причем степень редуцированности мимики и пантомимики зависит от времени появления и степени расстройства зрения. Редуцированность этих движений достигает такой степени, что даже безусловно рефлекторные пантомимические выразительные движения, сопровождающие состояния горя, радости, гнева проявляются у них в весьма ослабленном виде.

Глава 2. Использование сюжетных картин в работе с детьми с нарушением зрения

Этапы обучения восприятия сюжетных картин

Использование сюжетной картины в процессе обучения дошкольников с нарушением зрения является одним из эффективных средств решения проблемы доразвития психической деятельности дошкольников в условиях специального детского сада.

Правильное осмысление картины зависит, прежде всего, от адекватного восприятия слабовидящими и дошкольниками с амблиопией и косоглазием действий человека и его эмоциональных состояний. Ограниченный сюжетный опыт восприятия дошкольников с нарушением зрения не дает возможности адекватно отражать эмоциональные состояния персонажей, изображенных на картине. Для преодоления этих недостатков необходимо специально организованное обучение. Дети с нарушениями зрения в условиях специального обучения вполне овладевают умениями правильно воспринимать и осмысливать эмоциональные состояния, позы и жесты персонажей картин.

Как показывает опыт, подгрупповые занятия по развитию восприятия сюжетных картин рационально включать в работу, начиная со средней возрастной группы.

Обучение проводится в 4 этапа:

1. На первом этапе дошкольники слушают стихотворения, тексты рассказов, музыкальные отрывки, которые вызывают у них определенные эмоции. Затем им предлагается посмотреть друг на друга, на свое изображение в зеркале и отметить у себя и у других детей те изменения в лице, которые соответствуют различным эмоциональным состояниям. Каждое эмоциональное состояние обозначается словом и характеризуется набором изменений в лице по сравнению с лицом спокойным.

2. На втором этапе детям предъявляется для восприятия несколько карточек с изображением различных эмоциональных состояний человека, каждое из которых акцентировано изобразительными средствами. Дети должны научиться с помощью положения и формы рта, глаз, бровей определять различные эмоциональные состояния. Эти карточки можно использовать как сигнальные при определении настроения, которое вызывается различными текстами или музыкальными отрывками.

3. Следующий этап работы связан с распознаванием конкретных эмоциональных состояний людей, изображенных на отдельно подобранных карточках. Дошкольники называют настроение, объясняют, почему они так думают, и по заданию тифлопедагога придумывают возможные причины конкретного настроения персонажа.

4. Последний этап обучения предполагает распознавание эмоциональных состояний персонажей, непосредственно включенных в смысловые ситуации. На картинке изображены персонажи с конкретными эмоциями и причины, их вызвавшие. Дети составляют рассказы по картинам, обосновывая свои решения ситуаций.

Таким образом, специально организованное обучение совершенствует процесс восприятия дошкольниками эмоций и жестов, изображенных на картине, способствует коррекции восприятия и процессу доразвития перцептивных функций.

Примерная схема обучения воспринимать и осмысливать действия и движения персонажей сюжетных картин

1. Восприятие и воспроизведение разнообразных движений по подражанию с обязательным проговариванием.

2. Выполнение и называние движений по заданию тифлопедагога.

3. Имитация разнообразных движений на игрушках и специально изготовленных моделях.

4. Узнавание и называние графически изображенных движений.

Примерная схема обучения соединять движения с конкретными предметами в сюжетной картине

1. Восприятие и называние действий с предметами, производимых тифлопедагогом.

2. Выполнение конкретных действий с предметами по заданию тифлопедагога.

3. Имитация действий с предметами на игрушках и моделях.

4. Подбор конкретного предмета из нескольких к заданному движению.

5. Поиск движения и позы к действию с заданным предметом.

6. Узнавание разнообразных действий человека и животных, графически изображенных на карточках, «прочитывание» элементарных ситуаций.

Глава 3. Педагогическая работа по развитию эмоциональной сферы дошкольников

Педагогическую работу по развитию эмоций у дошкольников с нарушением зрения тифлопедагогу важно строить с учетом следующих положений.

1. Системность организации психики ребенка, из которой следует, что развитие эмоциональной сферы возможно путем воздействия на другие психические процессы (ощущения, мышление, воображение) и их регуляции. Так в раннем и младшем дошкольном возрасте прослеживается тесная связь между эмоциональной и сенсорной сферами. Развитие зрительного, слухового, обонятельного, осязательного, слухового, вестибулярного анализаторов способствует эмоциональным проявлениям малыша. В старшем дошкольном возрасте эмоции связаны с воображением, которое помогает детям выстраивать свою неповторимую картину мира, значительно расширять средства внешнего оформления эмоций.

2. Опора на возрастные возможности и сензитивные периоды дошкольного детства. Практическому воплощению этого принципа способствует учет интересов детей, определяемых их возрастом (сказки, игры, занимательные задания, экспрессивное самовыражение).

3. Поэтапность педагогической работы. Признавая важную роль каждого вида деятельности, все же, особо хотелось подчеркнуть значение игры. Известно, что она естественно вписывается в жизнь детей и на правах ведущей деятельности способна осуществлять позитивные изменения в сенсорной, эмоциональной, волевой и других сферах личности, формировать другие формы поведения. Игра создает благоприятную обстановку для эмоциональных проявлений, творческой самореализации. В процессе ролевых перевоплощений, выполнения игровых задач ребенок непроизвольно обогащается способами выражения эмоций, адекватного оформления экспрессивных действий.

Важное место принадлежит сенсорным играм, которые, по мимо выполнения своей основной задачи, активизируют механизмы эмоционального отклика, опосредованно приводят в действие эмоциональную сферу в целом. Эти игры требуют большой предварительной подготовки и весьма привлекательны для детей раннего и младшего дошкольного возраста.

Необходимо отметить также игры на развитие эмоциональной экспрессии. Они направлены на развитие мимической, пантомимической, жестикуляционной выразительности – иными словами языка эмоций; создают благоприятный фон для проявления индивидуальности, развития эмоциональной чуткости и др. Используются в совместной деятельности, начиная со средней группы; к 4-м годам у детей складывается определенный эмоционально-чувственный опыт, и они способны действовать от определенного лица, ориентироваться на установки взрослого и др.

В работе с детьми желательно использовать произведения детских писателей и поэтов, фольклор. Они являются особой формой осмысления окружающей действительности, формирования эмоционального отношения к миру. Сказки, рассказы, потешки обогащают словарь эмоциональной лексики, развивают образное мироощущение, отзывчивость, служат прекрасным поводом для содержательного диалога педагога с детьми. Чувства, возникающие у ребенка по отношению к другим людям, переносятся и на персонажей художественных произведений. Ребенок может вновь и вновь слушать одну и ту же историю, но его чувства к персонажам от этого не ослабевают, а становятся сильнее: ребенок вживается в сказку, идентифицируется с любимыми персонажами, сочувствует тем, кто попал в беду. Чувства превращают его в активного участника событий.

Глава 4. Диагностика эмоционального развития

Изучение эмоционально сферы

Диагностика эмоциональной сферы ребенка позволяет выстроить целенаправленную, системную работу, определить, что брать за основу, на какие эмоции опираться.

Диагностика эмоциональной сферы ребенка предполагает выделение следующих параметров:

· Адекватная реакция на различные явления окружающей действительности

· Адекватная дифференциация эмоциональных состояний других

· Широта диапазона понимаемых и переживаемых эмоций, интенсивность и глубина переживаний, уровень передачи эмоционального состояния в речевом плане, терминологическая оснащенность языка

· Адекватное проявление эмоционального состояния в коммуникативной сфере.

Предложенные задания позволяют исследовать эмоциональное состояние детей 4 – 6 лет. Диагностическая методика включает в себя 4 задания. Для обработки данных в каждом задании используются таблицы. Выразительное средство, используемое ребенком при демонстрации указанного эмоционального состояния, обозначается значком + в соответствующей графе таблицы.

Задание 1

Цель:Изучение знаний и особенностей детьми мимики и пантомимики при демонстрации заданной эмоции, умения дифференцировать эмоциональное состояние по внешним признакам, определять причины того или иного настроения.

Пособие «Альбом настроений»

Определи настроение персонажа и его причины. Покажи это настроение. Изобрази схематично настроение героя в кружке маркером.

Материал:радость – Буратино, грусть – Чебурашка, злость – Пират, удивление – Иван Царевич.

Источник