2.1 Связь эмоций с сенсорно-перцептивными процессами

Здесь выделим три аспекта изучения этой связи. Первый аспект касается изучения закономерностей влияния характеристик сенсорного воздействия на возникновение эмоций. Проанализировав и обобщив многочисленные экспериментальные данные зарубежных авторов, Я. Рейковский (20) выделил три группы раздражителей, актуализирующих эмоции: натуральные, условные и сопоставительные.

Натуральные раздражители, которые вследствие врожденной чувствительности к ним организма имеют прямое отношение к поддержанию гомеостаза, вызывают различные по модальности эмоции. Прослеживается явная зависимость эмоций от интенсивности, внезапности появления и модальности раздражителя. В последнем случае обращается внимание на значительный удельный вес собственно эмоционального ответа в оценке свойств контактных, относящихся к интероцептивной чувствительности, раздражителей.

Эмоциональный ответ может появиться и на условные раздражители, которые, не являясь собственно эмоциогенными, стали таковыми в результате их познавательных оценок человеком. Эмоции могут сопровождать нейтральные раздражители, если последние:

1)предшествуют во времени появлению эмоциогенных раздражителей;

2)обнаруживают физическое или семантическое сходство с эмоциогенным натуральным раздражителем;

3)в момент их воздействия для человека уже имела место эмоциогенная ситуация и, вследствие этого, его повышенная аффективная восприимчивость;

4)человек оценивает ситуацию в целом как эмоциогенную, но субъективно не уверен в возможности ее адекватного разрешения имеющимися в его опыте средствами.

Эмоции актуализируются под влиянием сопоставительных раздражителей, которые отражаются в определенном соотношении с его наличествующим познавательным опытом. Как правило, психический образ этих раздражителей не совпадает с ожиданиями человека на получение определенных стимулов, на выполнение планируемых действий, на достижение предвосхищаемых результатов.

Во втором аспекте анализируется влияние знака, интенсивности и модальности эмоций на отражаемое содержание (20; 28).

Третий аспект анализа связи эмоций и сенсорных процессов изучает специфические феномены этой связи: аффективный тон ощущений или уровень органической аффективно-эмоциональной чувствительности (22), или ключевое ведущее переживание (7), или эмоциональный тон ощущений (13); эмоциональный тон впечатлений (13); феномен перцептивной защиты.

К характеристикам органической аффективно-эмоциональной чувствительности можно отнести следующие: вызывается ощущениями непосредственно наличных предметов; эмоционально окрашивает сами ощущения; неопредмечена; преимущественно связана с органическими потребностями; не всегда осознанна; может быть локальной или носить характер разлитого органического самочувствия (22); в значительной степени связана с модальностью и интенсивностью конкретного раздражителя. Сходные характеристики описывает и Е.П. Ильин, называя анализируемый феномен эмоциональным тоном ощущений и подчеркивая его двухполюсность и большую инертность, по сравнению с ощущениями или перцептивным образом. В качестве функций эмоционального тона ощущений он рассматривает ориентировку в желательности или опасности воздействия для организма; обеспечение обратной связи об удовлетворении-неудовлетворении биологических потребностей; необходимость осуществления поведения до нужного организму результата.

Е.П. Ильин вводит также понятие «эмоциональный тон впечатлений», раскрывая его как эстетическое удовольствие-неудовольствие или знак эмоций. Эмоциональный тон впечатлений обладает такими же свойствами, как и эмоциональный тон ощущений, но еще и обобщенностью, бесконтактностью (отсутствие связи с прямым воздействием физико-химического раздражителя); социализированностью (13, с. 46-47).

Суть феномена перцептивной защиты состоит в перцептивном игнорировании раздражителей под влиянием эмоций. Феномен перцептивной защиты, систематически изучаемый с 40-х годов ХХ-го столетия, до сих пор остается проблематичным с точки зрения его наличия, когнитивной отнесенности и механизмов (20).

В экспериментальном изучении перцептивных реакций испытуемых (с ярко выраженной эмоциональной неустойчивостью и находящихся на момент обследования в ситуации судебно-психиатрической экспертизы) было показано, что под влиянием сильных отрицательных эмоций пороги восприятия внешних стимулов заметно изменяются: в 2/3 случаев пороги обнаружения звуковых стимулов повышались, а в 1/3 случаев понижались (15). Для первой тенденции характерно увеличение так называемой подпороговой зоны восприятия: неосознаваемые звуковые раздражители вызывали фиксируемые в эксперименте биоэлектрические или вегетативные реакции. Иными словами, раздражители, которые под влиянием отрицательных эмоций перцептивно игнорируются человеком, вызывают неподконтрольную ему реакцию. По мнению Костандова Э.А., влияние эмоций на перцептивные процессы опосредуется действием таких факторов, как интенсивность воздействующего раздражителя, одновременное воздействие раздражителя на разные органы чувств, повышения порогов ощущения под влиянием снотворных, предшествующее состояние ЦНС. Так, в случаях пробы с кофеином, которая повышала возбудимость коры, наблюдалось улучшение восприятия звуковых сигналов и уменьшение зоны действия неосознаваемых раздражителей.

Источник

1.2. Сенсорные пороги

1.2. Сенсорные пороги

АБСОЛЮТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ

Абсолютная чувствительность сенсорной системы основана на её свойстве обнаруживать слабые, короткие или маленькие по размеру раздражители. Абсолютную чувствительность измеряют порогом той или иной реакции организма на сенсорное воздействие. Чувствительность системы и порог реакции – обратные понятия: чем выше порог, тем ниже чувствительность, и наоборот. Порогом реакции считают ту минимальную интенсивность, длительность, энергию или площадь воздействия, которая вызывает данную реакцию. Обычно принимают за пороговую такую силу стимула, вероятность восприятия которого равна 0,5–0,75 (правильный ответ о наличии стимула от 1/2 до 3/4 случаев его воздействия). Более низкие значения интенсивности считаются подпороговыми, а более высокие – надпороговыми. Оказалось, однако, что и в подпороговом диапазоне реакция на сверхслабые раздражители возможна, но она неосознаваема (не доходит до порога ощущения; см. гл. 12). Такие подпороговые, или субсенсорные реакции впервые были описаны Г.В. Гершуни, который обнаружил их у людей, контуженных на войне. Если снизить интенсивность света настолько, что человек уже не может сказать, видел ли он вспышку или нет, то от его руки можно зарегистрировать неощущаемую кожно-гальваническую реакцию на данный сигнал. На такой процедуре основано действие «детектора лжи».

Сказанное означает, что сенсорный порог – понятие конвенциональное, т.е. зависит от его точного определения, или соглашения (конвенции) между людьми. Всегда должно быть точно условлено, по какой именно реакции измеряется порог, какая величина этой реакции или вероятность её появления будут считаться пороговыми. Это означает, что должны быть чётко определены критерии порога. Очевидно, что у одного и того же человека может быть измерено много отличающихся друг от друга абсолютных порогов сенсорной чувствительности для одного и того же органа чувств в зависимости от того, какая реакция и какой критерий этой реакции избраны для оценки. Таким образом, тот или иной порог – одна из условных точек континуума стимулов, или «сенсорного ряда».

В любой сенсорной системе, как и в технических средствах связи, существуют так называемые «шумы». Шумом можно считать любое событие в сенсорной системе, не связанное непосредственно с передачей и переработкой данного сенсорного сообщения, но влияющее на него. В качестве примера сенсорного шума можно привести «темновой свет» сетчатки глаза. Он возникает без какой бы то ни было стимуляции в результате спонтанного теплового распада молекул фотопигмента в рецепторах сетчатки. Ясно, что такие шумы мешают обнаруживать, передавать и анализировать сенсорные сигналы. Накладываясь на сигналы, шумы их искажают. Кроме того, возникает опасность так называемых «ложных тревог» или, наоборот, пропуска стимула. В первом из этих случаев человек сообщает о наличии сигнала, принимая за него тот или иной шумовой эффект. Во втором случае он не замечает реального сигнала, замаскированного шумом. В результате этого порог реакции повышается.

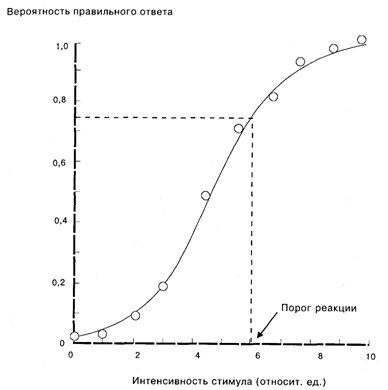

Теория обнаружения «зашумлённых» сигналов в применении к восприятию человека предложена В. Таннером и Дж. Светсом [Tanner, Swets, 1954]. Они считали, что обнаружение сенсорного сигнала зависит как от дисперсии (ширины распределения) величины шумового эффекта и флуктуирующего полезного сигнала, а также степени перекрытия этих распределений, так и от критерия принятия решения, связанного с личностью испытуемого (осторожность или решительность, установка, уровень и концентрация внимания ( СНОСКА: Роль избирательного внимания для обнаружения слабых и зашумлённых сенсорных сигналов прекрасно иллюстрируется известным «эффектом вечеринки с коктейлем» (cocktail party effect). Заинтересованный слушатель иногда может разобрать разговор людей, отделённых от него толпой громко разговаривающих участников вечеринки. Выделить подобный разговор с помощью приборов пока невозможно, а нейрофизиологические механизмы этого эффекта неясны .) и т.п.). Особенно сильно влияние шума на обнаружение слабых сигналов: они то воспринимаются, то не воспринимаются при повторных тестах. Поэтому порог реакции становится вероятностным понятием. Это означает, что при одиночном тестировании его нельзя определить: необходимо оценить вероятность появления реакции в серии предъявлений стимула (обычно не меньше 10 идентичных стимулов). Если оказалось, что вероятность ответа на этот стимул больше порогового критерия (например, она равна 0,75, т.е. правильные ответы получены в 3/4 случаев предъявления стимула), то интенсивность стимула снижают и серию предъявлений повторяют. Так делают до тех пор, пока вероятность реакции не снизится заведомо ниже порогового критерия. Наиболее точное определение порога возможно по кривой зависимости величины или вероятности реакции от интенсивности стимула (рис. 3.1). На этом рисунке показано, что эта кривая имеет в типичном случае «S-образную форму и по ней можно точно установить значение сенсорного порога, используя тот или иной, заранее оговорённый, критерий.

Рис. 3.1. Определение абсолютного порога реакции по зависимости вероятности правильного ответа о наличии сигнала, т.е. его обнаружения, от силы раздражителя (психометрическая функция). В качестве критерия порога здесь выбрана вероятность правильного ответа, равная 0,75

На обнаружение сигнала существенное влияние оказывают процессы пространственной и временной суммации. Они сводятся к способности сенсорной системы накапливать энергию сигнала, распределённую по некоторой зоне в пространстве рецепторов или во времени. Так, увеличение до определённого предела размера сенсорного стимула или его длительности снижает порог. Этот предел называют критическим размером, или же критической длительностью стимула.

Читайте также

9.2. Сенсорные системы

9.2. Сенсорные системы Сенсорные системы возникают на очень ранних стадиях эволюции животных для непосредственного восприятия сигналов внешнего мира. В ходе этой эволюции постепенно совершенствуется воспринимающая структура, формируются аналитические центры, из

Органы чувств и сенсорные способности

Органы чувств и сенсорные способности Большой интерес для познания психической деятельности низших многоклеточных беспозвоночных представляет устройство и функционирование их органов чувств, представленных также весьма различными образованиями в соответствии с

Сенсорные способности, таксисы

Сенсорные способности, таксисы Специфические условия, в которых живут насекомые, далеко идущее приспособление двигательной активности при обилии и разнообразии качественно весьма различных агентов среды, управляющих их поведением, — все это обусловило появление у

Сенсорные особенности

Сенсорные особенности В полном соответствии с высокоразвитыми эффекторными системами высших позвоночных находится и высокий уровень их сенсорных способностей. Наибольшее значение имеют органы слуха и равновесия (внутреннее ухо, начиная с земноводных — дополнительно

СЕНСОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ ДИКИХ ЛЮДЕЙ

СЕНСОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ ДИКИХ ЛЮДЕЙ Кроме телесной и физиологической перестройки организма у диких людей под давлением изменившихся условий существования начинают развиваться новые психосенсорные адаптации. Как показали наблюдения, снежный человек ощущает

Источник

Во время возникновении эмоций пороги сенсорных систем

Каждая сенсорная система воспринимает действие адекватного стимула в ограниченном диапазоне значений его силы. Наименьший по интенсивности стимул, способный вызвать ощущение, называется абсолютным порогом ощущения. Его величина устанавливается опытным путем, она не одинакова у разных людей и может изменяться у одного и того же человека в зависимости от функционального состояния, различаясь, например, при оптимальной работоспособности и утомлении. Величина абсолютного порога ощущения выше абсолютного порога первичных сенсорных нейронов, так как возбуждение отдельных чувствительных нейронов или их небольшой группы не обязательно приводит к возбуждению высших уровней сенсорной системы вследствие тормозных процессов на предыдущих иерархических уровнях. Поэтому не каждый стимул, возбуждающий рецепторы первичного сенсорного нейрона, субъективно ощущается и осознается.

Величина, на которую один стимул надпорогового диапазона должен отличаться от другого, чтобы их разницу можно было субъективно различить, получила название дифференциального порога или порога различения. Ощущаемый прирост интенсивности раздражения (дифференциальный порог) должен превышать ранее действовавший стимул на определенную и постоянную величину. Например, человек легко различает по весу гирьки весом 14 и 15 граммов (разница в 1 грамм), но гирьки весом 29 и 30 граммов кажутся ему одинаковыми, и различия между ними выявляются, если разница окажется не меньше 2 граммов. Если же гирька составит 60 граммов, то субъективное ощущение большего груза возможно только тогда, когда его прирост будет не меньше 4 граммов. Таким образом, ощущаемый прирост силы раздражителя возможен при ее увеличении на постоянную величину, что сформулировано в законе Вебера как сигма*S/S = к, где S — раздражение, сигма*S — его ощущаемый прирост, к — постоянная величина.

Закон Вебера справедлив для разных модальностей, но лишь в границах раздражения средней силы, а при слабых и сильных стимулах способность к различению силы стимулов у человека снижается. Предложена также ступенчатая шкала интенсивности ощущений, в которой за ноль принимается величина абсолютного порога, а зависимость между интенсивностью стимула и ощущением выражается как: E = k x log(S/S0), где Е — интенсивность ощущения, к — постоянная величина, S — интенсивность стимула, S0 — абсолютный порог. Эта зависимость, получившая название закона Вебера—Фехнера, показывает, что линейное увеличение интенсивности ощущения отражает логарифмический рост интенсивности стимула. Закон Вебера—Фехнера характеризует субъективную способность человека различать действующие стимулы (шкала различения), но не оценивает саму интенсивность ощущений, поскольку этот закон основан на допущении равенства любых ее приростов, как к слабым, так и к сильным стимулам.

Субъективная оценка интенсивности раздражителя (качественное различие) возрастает при увеличении разницы между пороговой и действующей силой стимула (количественное различие). Однако зависимость между силой стимула и ощущением не одинакова при разной интенсивности стимулов, а потому имеет не линейный, а степенной характер. Для оценки интенсивности ощущений всего диапазона используется шкала Стивенса, устанавливающая зависимость ощущений от силы стимула в виде степенной функции: Е = k(S — S0)n, где Е — интенсивность ощущения, S — действующая сила стимула, S0 — абсолютный порог, к — константа шкалы, n — показатель степени, который зависит от сенсорной модальности (например, для восприятия светового ощущения он составляет 0,33, громкости звука — 0,6, а для проприоцептивных ощущений — 1,7).

Пространственные характеристики действующих стимулов, необходимые для их различения, зависят от специфических особенностей каждой сенсорной системы и величины рецептивных полей. Прикосновение к коже дистальной фаланги пальца руки двух ножек циркуля с расстоянием между ними 2 мм ощущается раздельно, но чтобы ощутить раздельное прикосновение к коже спины, ножки циркуля необходимо раздвинуть до 60 мм. Пространственное восприятие этих тактильных стимулов зависит от размеров соответствующих рецептивных полей: раздельное ощущение возможно только при условии раздражения каждой ножкой циркуля независимого рецептивного поля. Лишь тогда информация о каждом стимуле будет перерабатываться раздельно на каждом уровне организации сенсорной системы, включая проекционную область коры. Аналогичная ситуация имеет место при восприятии двух точек зрительного поля: они не сливаются в одну, если отражаемые ими световые лучи попадут на разные рецептивные поля сетчатки. Имеет значение и степень контраста между действующим стимулом и его фоном: хорошо контрастируемые объекты (например, черное на белом) различаются легче, чем мало контрастируемые (черное на сером).

Временная характеристика восприятия действующих стимулов у человека имеет абсолютный порог различения коротких временных отрезков, который соответствует примерно 1/18 секунды. Например, 18 зрительных изображений, предъявленных в течение 1 секунды, сливаются в непрерывное движение, 18 прикосновений к коже за 1 секунду воспринимаются как одно, а 18 звуковых колебаний в секунду воспринимаются как один очень низкий звук. Разрешающая способность сенсорных систем для восприятия действующих через малые промежутки времени стимулов ограничена рефрактерным периодом, во время которого система не способна реагировать на предъявленный стимул.

Источник