- Внутренняя речь свернута эклектична предикативна эмоционально насыщена

- Внутренняя речь свернута эклектична предикативна эмоционально насыщена

- Внутренняя речь свернута эклектична предикативна эмоционально насыщена

- Тема 2. Психология речи. Задание 4. Какие из приведенных выражений характеризуют речь, а какие – язык?

- Отражение и представление являются иной составляющей процесса

Внутренняя речь свернута эклектична предикативна эмоционально насыщена

А. Р. Лурия, рассматривая вслед за Л.С.Выготским эту особенность «семантики» внутренней речи, дает ей следующее разъяснение: человек, пытающийся решить задачу, твердо знает, о чем идет речь. Значит, номинативная функция речи, указание на то, что есть «тема» сообщения, уже «изначально» включена во внутреннюю речь и не нуждается в специальном обозначении. Остается обозначить то, что именно следует сказать о данной теме, что нового следует прибавить (т. е. определить и раскрыть «рему» высказывания). Таким образом, внутренняя речь никогда не обозначает предмет, не содержит подлежащего, она указывает, что именно нужно выполнить. «Иначе говоря, оставаясь свернутой и аморфной по своему строению, она всегда сохраняет свою предикативную функцию» (155, с. 174).

Выделяя эту особенность внутренней речи — «всегда опускать подлежащее и состоять из одних сказуемых», Л. С. Выготский выдвинул положение о возможном несовпадении грамматического и психологического подлежащего и сказуемого в речевом высказывании. Он писал, что в сложной фразе «любой член предложения может стать психологическим сказуемым, и тогда он несет на себе логическое ударение, семантическая функция которого и заключается как раз в выделении психологического сказуемого» (50, с. 309).

Не все исследователи полностью разделяют концептуальное положение Л. С. Выготского об «абсолютной предикативности» внутренней речи, справедливо усматривая в этом некоторую искусственную «гиперболизацию» качества, присущего данному виду речевой деятельности (13, 14, 234). В то же время, практически никто из современных исследователей не отрицает того факта, что предикативность является важнейшей отличительной особенностью внутренней речи.

Сокращенность внутренней речи не исчерпывается ее предикативностью. Следующей важнейшей особенностью внутренней речи Л. С. Выготский называет «редуцирование фонетических моментов речи». Во внутренней речи роль кинестетических речевых раздражений сводится к минимуму, никогда нет надобности произносить слова до конца. Человек понимает уже по самому намерению, какое слово он должен произнести. Целое слово, как устойчивый звукокомплекс, во внутренней речи, по гипотезе Л. С. Выготского, никогда не воспроизводится полностью; его заменяет звуковой «каркас» слова в виде опорных согласных («кн» или «кг» — вместо «книга») или корневая морфема (50). «Внутренняя речь, — по Л. С. Выготскому, — есть в точном смысле речь почти без слов» (50, с. 345).

Источник

Внутренняя речь свернута эклектична предикативна эмоционально насыщена

Внутренняя речь есть максимально свернутая, сокращенная, стенографическая речь. Письменная речь есть максимально развернутая, формально более законченная даже, чем устная. В ней нет эллипса. Внутренняя речь полна ими. Внутренняя речь по синтаксическому строению почти исключительно предикативна. Подобно тому как в устной речи наш синтаксис становится предикативным в тех случаях, когда подлежащее и относящиеся к нему части предложения являются известными собеседникам, внутренняя речь, при которой подлежащее, ситуация разговора известны самому мыслящему человеку, состоит почти из одних сказуемых. Самим себе мы никогда не должны сообщать, о чем идет речь. Это всегда подразумевается и образует фон сознания — Нам остается только сказать, что отсюда — предикативность внутренней речи. Поэтому внутренняя речь, если бы она даже сделалась слышимой для постороннего человека, осталась не понятной никому, кроме самого говорящего, так как никто не знает психического поля, в котором она протекает. Поэтому внутренняя речь полна идиотизмов. Напротив, письменная речь, при которой ситуация должна быть восстановлена во всех подробностях, чтобы сделаться понятной собеседнику, наиболее развернута, и поэтому даже то, что опускается при устной речи, необходимо должно быть упомянуто в письменной. Это — речь, ориентированная на максимальную понятность для другого. В ней надо все досказать до конца. Переход от максимально свернутой внутренней речи, речи для себя, в максимально развернутую письменную речь, речь для другого, и требует от ребенка сложнейших операций произвольного построения смысловой ткани.

Вторая особенность письменной речи тесно связана с ее произвольностью; это есть большая сознательность письменной речи по сравнению с устной. Еще Вундт указывал на большую намеренность и сознательность письменной речи как на черты капитальной важности, отличающие ее от устной речи. «Существенная разница, — говорит Вундт, — между развитием языка и развитием письма только та, что последним почти с самого начала управляет сознание и намерение, а потому здесь легко может явиться совершенно произвольная система знаков как, например, в клинообразном письме, тогда как процесс, изменяющий язык и его элементы, всегда остается бессознательным».

В нашем исследовании и удалось установить в отношении онтогенезиса письменной речи то, в чем Вундт видел самую существенную особенность филогенетического развития письма. Сознание и намерение также с самого начала управляют письменной речью ребенка. Знаки письменной речи и употребление их усваиваются ребенком сознательно и произвольно в отличие от бессознательного употребления и усвоения всей звучащей стороны речи. Письменная речь заставляет ребенка действовать более интеллектуально. Она заставляет более осознавать самый процесс говорения. Сами мотивы письменной речи более абстрактны, более интеллектуалистичны, отдаленнее от потребности.

Источник

Внутренняя речь свернута эклектична предикативна эмоционально насыщена

Внутренняя речь является необходимым этапом подготовки к внешней, развернутой речи. Для того чтобы перевести симультанную семантическую запись в сукцессивно организованный процесс речевого высказывания, необходимо, чтобы она прошла специальный этап — этап внутренней речи.

На этом этапе внутренний смысл переводится в систему развернутых синтаксически организованных речевых значений, симультанная схема «семантической записи» перекодируется в организованную структуру будущего развернутого, синтаксического высказывания.

Этот процесс перевода исходного замысла или мысли в плавный сукцессивный процесс речевого высказывания совершается не сразу. Он требует сложного перекодирования исходной семантической записи в речевые синтагматические схемы, и именно поэтому Л. С. Выготский говорил о том, что мысль не воплощается в слове, а совершается в слове. Решающую роль в этом процессе играет внутренняя речь. Вспомним то, что уже говорилось выше о внутренней речи.

Известно, что внутренняя речь возникает у ребенка в тот момент, когда он начинает испытывать определенные затруднения, когда возникает необходимость решить ту или другую интеллектуальную задачу. Известно далее, что эта внутренняя речь появляется относительно поздно из ранее развернутой внешней речи, на первых этапах обращенной к собеседнику, а на дальнейших этапах обращенной к самому себе. Формирование внутренней речи претерпевает ряд этапов; она возникает путем перехода внешней речи сначала во фрагментарную внешнюю, затем в шепотную речь и лишь после этого, наконец, становится речью для себя, приобретая свернутый характер.

Известно, что по своему морфологическому строению внутренняя речь резко отличается от внешней: она имеет свернутый, аморфный характер, а по своей функциональной характеристике является прежде всего предикативным образованием. Предикативный характер внутренней речи и является основой для перевода исходного «замысла» в будущее развернутое, синтагматически построенное речевое высказывание. Внутренняя речь включает в свой состав лишь отдельные слова и их потенциальные связи. Так, если во внутренней речи есть слово «купить», то это означает, что одновременно во внутреннюю речь включены все «валентности» этого слова: «купить что-то», «купить у кого-то» и т. д.; если во внутренней речи фигурирует предикат «одолжить», это означает, что у этого предиката сохраняются и все свойственные ему связи (одолжить «у кого-то», «что-то», «кому-то» и «на какое-то время»). Именно эта сохранность потенциальных связей элементов или «узлов» первичной семантической записи, имеющихся во внутренней речи, и служит основой развернутого речевого высказывания, которое формируется на ее основе. Следовательно, свернутая внутренняя речь сохраняет возможность вновь развертываться и превращаться в синтагматически организованную внешнюю речь.

Источник

Тема 2. Психология речи. Задание 4. Какие из приведенных выражений характеризуют речь, а какие – язык?

Задание 4. Какие из приведенных выражений характеризуют речь, а какие – язык? Ответы аргументируйте.

1. Средство хранения и передачи познавательного и трудового опыта многих поколений.

2. Система исторически сложившихся словесных знаков как средство общения.

3. Деятельность общения людей для передачи мыслей, выражения чувств, воли.

4. Психическая деятельность, которая проявляется как процесс общения.

Задание 5. Выберите правильные варианты ответа из предложенных.

1. Речь – это… а) психическое явление; б) процесс общения посредством языка; в) обмен информацией между людьми; г) процесс отражения мыслей и чувств; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.

2. Человеческий язык характеризуется… а) наличием сигналов, запускающих те или иные поведенческие программы; б) возможностью передавать информацию о прошлых и будущих событиях; в) ограниченной лингвистической компетентностью; г) отсутствием генетической фиксированности; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.

3. Речь развивается в результате… а) интериоризации усвоенного языка; б) подражания «родительской модели»;

в) генетического наследия; г) все ответы верны; д) все ответы неверны.

4. Звуковая единица речи – это … а) звук; б) слог; в) слово; г) фраза; д) текст; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.

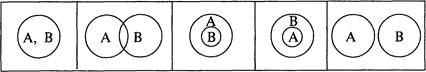

5. Внутренняя речь…а) свернута; б) эклектична;

в) предикативна; г) эмоционально насыщена; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.

6. Язык животных характеризуется… а) наличием семантики; б) механизмом эмоционального заражения; в) открытостью знаковой системы; г) наличием семитической функции; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.

Задание 6. Какие из указанных ниже факторов являются собственно речевыми?

Общительность; раздражительность; красноречие; грамматически бессвязная речь; заикание; речь с отсутствием коммуникативных средств (жестов, мимики, телодвижений); контекстуальная речь; замкнутость; темп речи; грамматически «правильная», «полная» речь; непроизвольные высказывания; ораторское искусство; болтливость.

Задание 7. Познакомьтесь с гипотезой Э. Сепира и Б.Л. Уорфа. Сформулируйте критические аргументы.

Согласно гипотезе Э. Сепира и Б.Л.Уорфа, логический строй мышления определяется языком. Характер познания действительности зависит от языка, на котором мыслит познающий субъект. Люди членят мир, организуют его в понятия так, а не иначе, поскольку являются участниками некоторой конвенции, имеющей силу лишь для этого языка. Познание не имеет объективного, общезначимого характера: «Сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при относительности языковых систем» (Б. Уорф).

Источник

Отражение и представление являются иной составляющей процесса

Русский язык, шрифт, часть слова относятся к иной области знания.

Воображение относится к другому психическому процессу.

Сигнал, слово, значение, знаковая система, язык, мысль, речь, средство общения, социальное явление, психика, мозг.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Теория Платонова К.К.

8. Творчество — это компенсация неутоленных желаний галлюцинаторным удовлетворением.

Психоанализ (Фрейд, Юнг).

9. Суть воображения — в достижении катарсиса благодаря объективации желаний в продуктах воображения.

Психоанализ (Фрейд, Юнг).

10. Ценность человеческой личности во многом зависит от того, какие виды воображения преобладают в ее структуре. Теория Платонова К.К.

ТЕМА «РЕЧЬ»

Речь- процесс общения людей посредством языка. Язык-система условных символов, с помощью которых передаются сочетания звуков, имеющих для людей определенное значение и смысл.

1) Средство хранения и передачи познавательного и трудового опыта многих поколений — язык

2) Система исторически сложившихся словесных знаков как средство общения — язык

3) Деятельность общения людей для передачи мыслей, выражения чувств, воли – речь

4) Психическая деятельность, которая проявляется как процесс общения –речь

1) Речь, как и мышление, есть общественно-историческое явление, возникшее в трудовой деятельности людей из потребности в общении.

2) Процесс общения людей друг с другом посредством языка называется речь.

3) Язык-это система условных символов, необходимых для человеческого общения, мышления и воображения.

4) Слово имеет , форму и смысловое содержание – значение.

5) Мысль существует в речи и выражается в мышлении.

6) Человеческая речь отличается от средств общения животных тем, что с ее помощью можно рассказать не только о текущих, но также и прошедших или будущих событий.

7) Важнейшее отличие языка животных от человеческого, состоит в отсутствии у него коммуникативной функции.

1) Слово, мозг, средство общения, знаковая система, социальное явление, мысль, психика, сигнал, язык, воображение, речь, значение, русский язык, шрифт, часть слова.

2) Язык, отражение, речь, психическое явление, информация, функция речи, обозначение, цель, кодирование, процесс общения, деятельность, рефлекс, представление, мозг.

Язык, обозначение, речь, кодирование, информация, функция речи, цель, процесс общения, психическое явление, деятельность, мозг.

1. а) личность — б) речь:понятие личности включает в себя понятие речи-3

2. а) деятельность — б) речь: понятие деятельности включает в себя понятие речи-3

3. а) общение — б) знаковые системы: понятия составляют одно целое -1

4. а) сознание — б) язык:понятия составляют одно целое-1

5. а) речь — б) мышление: понятие мышления включает в себя понятие речи -4

6. а) речь — б) язык: понятия составляют одно целое-1

7. а) слово — б) мысль: понятия составляют одно целое-1

8. а) знак — б) сознание: понятия не пересекаются-5

1) Речь – это процесс общения посредством языка.

2) Человеческий язык характеризуется возможностью передавать информацию о прошлых и будущих событиях, отсутствие генетической фиксированности.

3) Речь развивается в результате генетического наследия .

4) Внутренняя речь – эмоционольно насыщена .

5) Язык животных характеризуется механизмом эмоционального заражения.

1) Собственно речевыми являются следующие факторы:

речь с отсутствием коммуникативных средств (жестов, мимики, телодвижений); грамматически «правильная», «полная» речь.

Сравните приведенные цитаты. В чем они совпадают и в чем различаются? Какая из них ближе к современному пониманию связи языка (речи) и сознания и почему?

1. Соотношение сознания и речи не простое сосуществование и взаимовлияние, а единство, в котором определяющей стороной является сознание: будучи отражением действительности, оно «лепит» формы и диктует законы своего речевого бытия. О контроле сознания над речью говорят, например, часто наблюдаемые отрицательные оценки собственной речи типа: «Я не то хотел сказать»; «Я неудачно выразился».

2. Истекает много времени, пока мы приходим к пугающему нас заключению, что когда мы говорим, то выступаем просто исполнителями или актерами, текст же составляется кем-то другим (подсознанием).

3. Язык так же древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми. Язык есть непосредственная действительность мысли.Наиболее близка к современному пониманию языка и речи.

4. Сознание неотделимо. от языка. Язык выступает не только как средство общения людей, он выступает и как средство, как форма человеческого сознания и мышления. Сознание есть отражение действительности, как бы преломленное через призму общественно выработанных языковых значений, понятий.

5. Существует точка зрения, что люди, говорящие на разных языках, воспринимают вещи по-разному. При этом от языка зависит не только содержание, но и структура мысли: различные народы анализируют мир различным способом. Сознание определяется не объектом, а тем, как он представлен в языке.

6. Человек лингвизирует свой мир, и лингвизация в этом смысле есть творческий процесс. Человек живет в мире, пересотворяемом непрерывно с помощью его собственного язык

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник