Вкусовой анализатор органы чувств

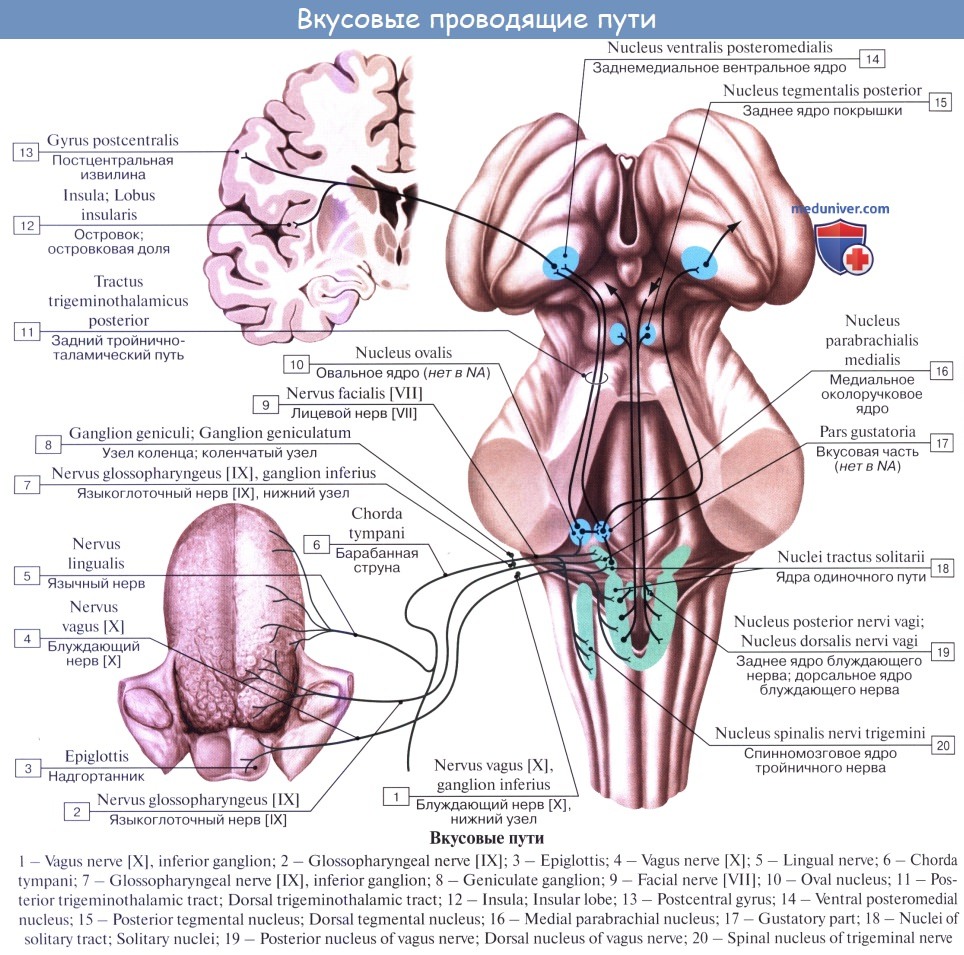

Проводящий путь анализатора вкуса начинается от вкусовых клеток и обеспечивает восприятие, проведение, анализ и интеграцию вкусовых раздражений.

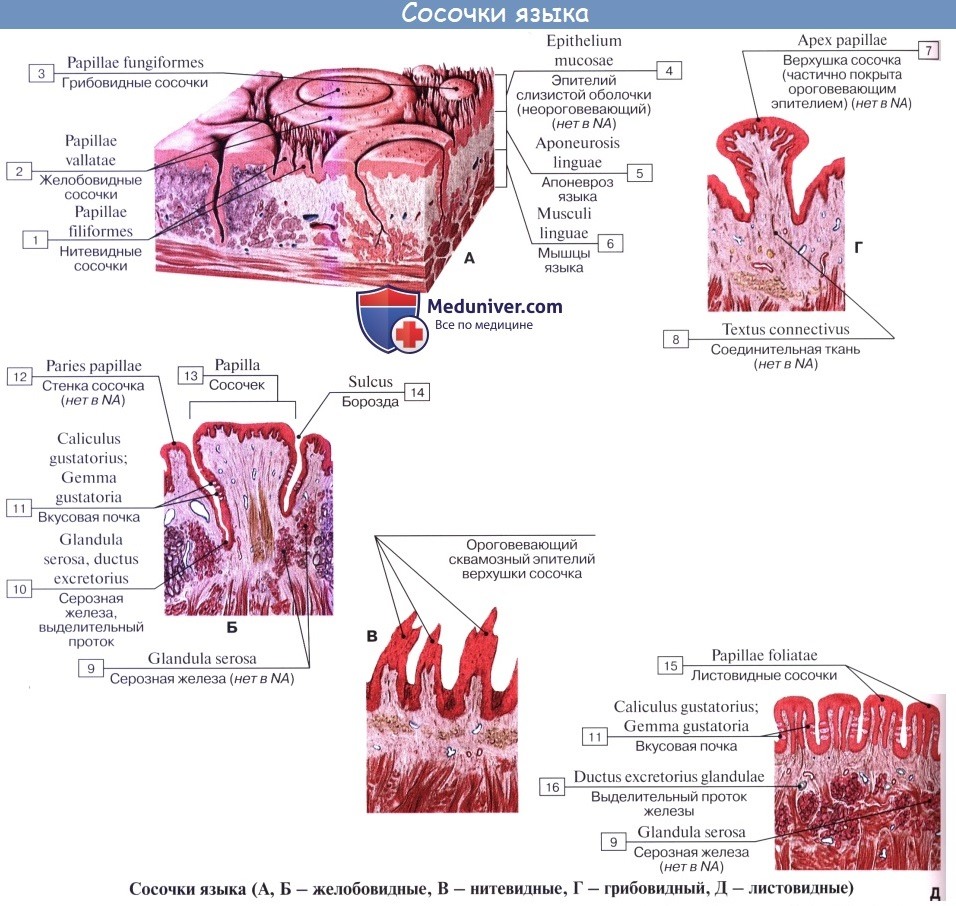

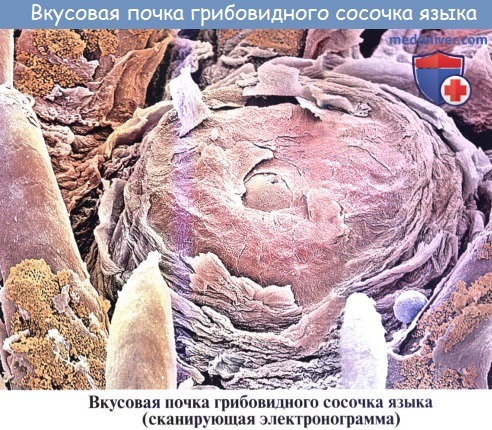

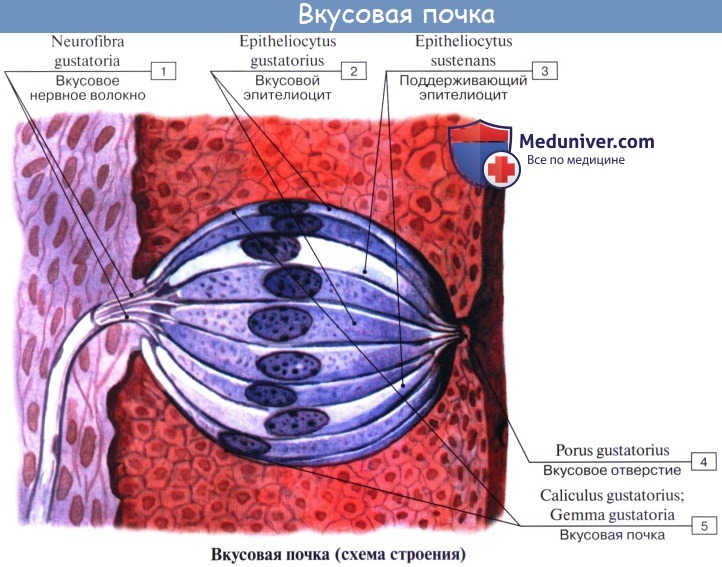

Вкусовые (рецепторные) клетки входят в состав вкусовых почек (луковиц). В одной вкусовой почке (луковице) содержится от 2 до 6 вкусовых (рецепторных) клеток. На вершине вкусовой почки находится отверстие (вкусовая пора), посредством которого вкусовая ямка открывается на поверхность сосочка слизистой оболочки языка. Вкусовая ямка представляет небольшое углубление в толще почки. Для получения вкусовых ощущений требуется непосредственный контакт растворенных веществ с рецепторами, что достигается у человека в результате затекания жидкости из полости рта в полость вкусовой ямки.

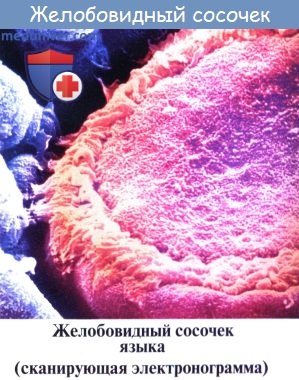

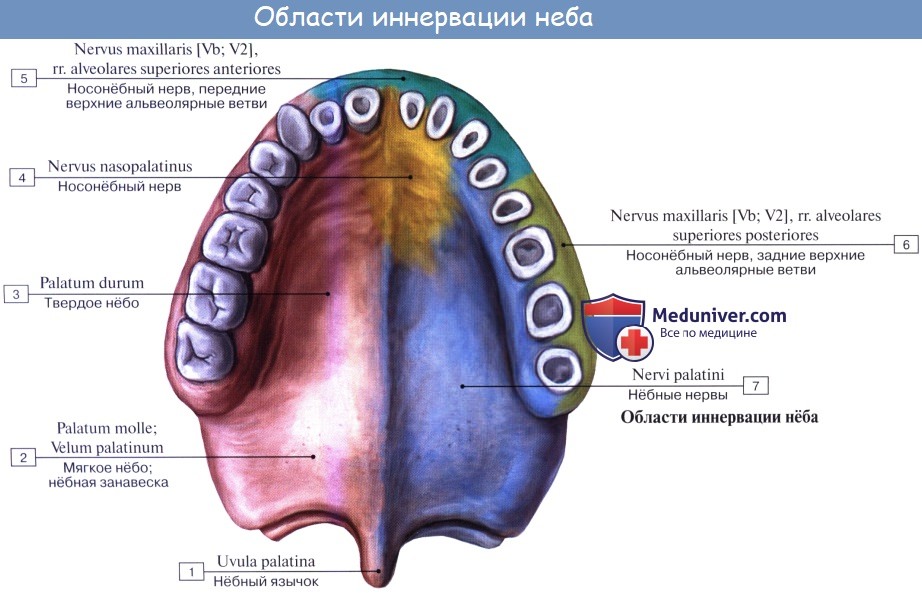

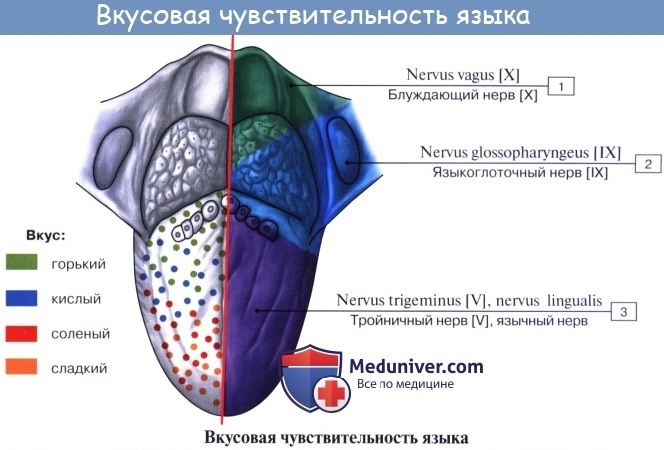

У человека в общей сложности насчитывается от 2000 до 9000 вкусовых почек, которые сосредоточены на дорсальной поверхности языка в многослойном эпителии боковых стенок желобовидных и грибовидных сосочков, меньше в области мягкого неба и небных дужек, на задней поверхности надгортанника и на внутренней поверхности черпаловидных хрящей. Совокупность вкусовых почек представляет орган вкуса.

Возбуждение из вкусовых клеток в виде импульсов передается на чувствительные нейроны, рецепторный аппарат которых образует синапсы на боковой поверхности вкусовых клеток.

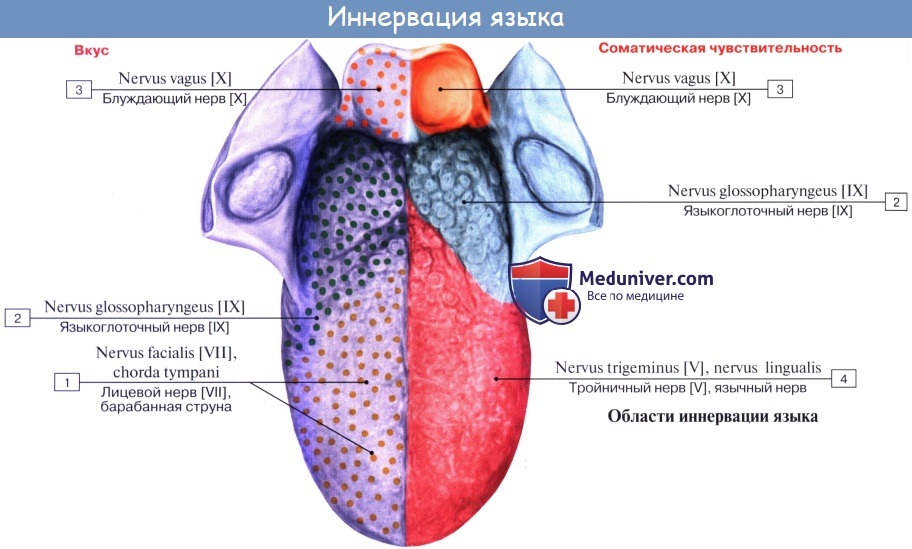

К каждой вкусовой почке подходят 1-2 нервных волокна; последние, сближаясь с себе подобными, собираются в конечном счете в 3 нервных пучка, проходящих в составе:

а) лицевого нерва (барабанной струны),

б) языкоглоточного нерва,

в) блуждающего нерва

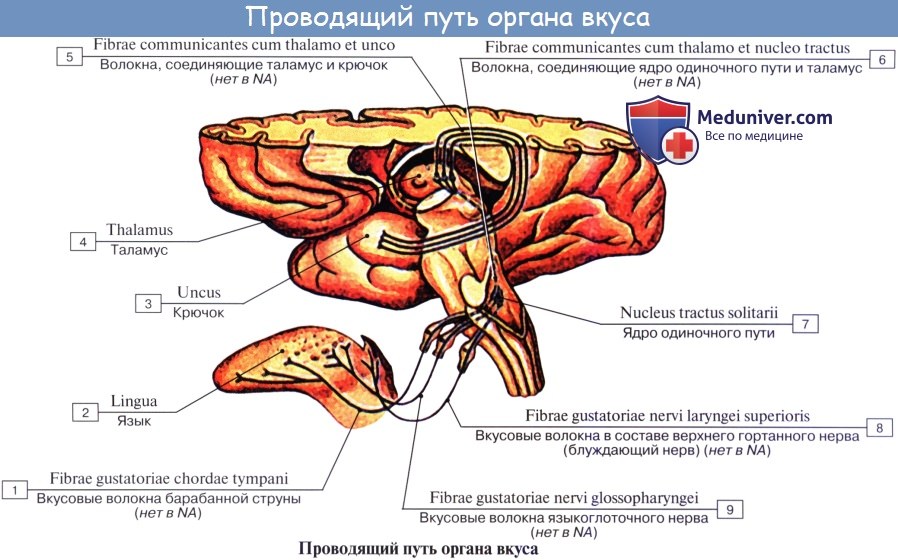

Тела первых нейронов проводящего пути анализатора вкуса располагаются на периферии в соответствующих узлах.

а) Узел коленца, ganglion geniculi лицевого (промежуточного) нерва лежит в области коленца лицевою нерва в пирамиде височной кости Периферические отростки псевдоуниполярных клеток узла коленца идут в составе барабанной струны лицевого нерва к вкусовым почкам (луковицам) слизистой оболочки верхушки и краям языка (грибовидные сосочки).

Центральные отростки псевдоуниполярных клеток узла коленца устрем ляются в составе промежуточного нерва в мост к чувствительному ядру одиночного пути, где переключаются на II нейроны.

б) Нижний узел языкоглоточного нерва лежит у места выхода нерва из яремного отверстия на нижней поверхности пирамиды височной кости. Периферические отростки псевдоуниполярных клеток узла проходят в составе ветвей языкоглоточного нерва к вкусовым ночкам (луковицам) слизистой оболочки задней трети языка (желобовидные сосочки).

Центральные отростки в составе языкоглоточного нерва направляются в продолговатый мозг к чувствительному ядру одиночного пули, где переключаются на клетки II нейронов.

в) К этому же ядру одиночного пути подходят центральные отростки псевдоуниполярных клеток нижнего узла блуждающего нерва. Узел расположен по выходе из яремного отверстия. Периферические отростки псевдоуниполярных клеток этого узла проходят в составе верхнего гортанного нерва (ветвь блуждающего нерва) к вкусовым почкам (луковицам), редко расположенных в слизистой оболочке надгортанника и внутренней поверхности черпаловидных хрящей.

Ядра проводящего пути вкуса ( вкусовой чувствительности ). Признаки поражения вкуса.

Аксоны II нейронов, тела которых располагаются в чувствительном ядре одиночного пути, в большинстве своем совершают перекрест и в составе медиальной петли достигают вентрального и медиального ядер таламуса противоположной стороны. Меньшая часть идет к таламусу своей стороны Отсюда начинается третий нейрон.

Аксоны III нейронов проходят через заднюю часть задней ножки внутренней капсулы и заканчиваются в корковом конце анализатора вкуса, расположенном в крючке парагиппокампалыюй извилины и в аммоновом роге.

При поражении проводящего пути анализатора вкуса может наблюдаться полная утрата вкуса — агевзия, понижение вкусового восприятия — гипогевзия, повышение — гипергевзия, извращение вкусовых восприятий — дисгевзия.

Поражение лицевого (промежуточного) нерва выше места отхождения барабанной струны или языкоглоточною нерва может сопровождаться расстройством вкусовых ощущений на одноименной стороне языка.

При поражении таламуса и коркового ядра вкусового анализатора возможно частичное снижение вкуса на противоположной стороне

При поражении миндалевидного тела развивается вкусовая агнозия (больной ощущает вкус, но не может его обозначить)

Учебное видео анатомии проводящего пути вкусового анализатора

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 9.9.2020

Источник

Вкусовой анализатор органы чувств

ФГУЗ «Центральная медико-санитарная часть №165» Федерального медико-биологического агентства России, Москва

ФГУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова» Федерального медико-биологического агентства России, Санкт-Петербург

Взаимосвязь обонятельного и вкусового анализатора при заболеваниях слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух

Журнал: Российская ринология. 2014;22(3): 22-25

Демина Е. Н., Накатис Я. А. Взаимосвязь обонятельного и вкусового анализатора при заболеваниях слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух. Российская ринология. 2014;22(3):22-25.

ФГУЗ «Центральная медико-санитарная часть №165» Федерального медико-биологического агентства России, Москва

В статье представлены результаты изучения обонятельного и вкусового анализаторов у пациентов с заболеваниями слизистой полости носа и околоносовых пазух. Установлена корреляция между нарушением обонятельной и вкусовой функции у 236 больных при длительном течении заболевания. Отмечено повышение порогов вкусового восприятия после проведенной комплексной терапии. Результаты исследования позволяют рекомендовать включение данного исследования для оценки состояния обонятельного и вкусового восприятия.

ФГУЗ «Центральная медико-санитарная часть №165» Федерального медико-биологического агентства России, Москва

ФГУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова» Федерального медико-биологического агентства России, Санкт-Петербург

Результаты исследований, опубликованные в отечественной и зарубежной литературе, свидетельствуют о росте числа заболеваний верхних дыхательных путей, в частности полости носа и околоносовых пазух, приводящих к расстройствам обоняния и вкуса 2. По данным Национального центра по статистике болезней США, эта группа заболеваний опережает по выявляемости артриты и артериальную гипертензию. Из всех пациентов, обращающихся за врачебной помощью в амбулаторные учреждения, воспалительные заболевания околоносовых пазух составляют 10-15%, среди больных ЛОР-стационаров они отмечаются в 25-30% случаев, а деформация носовой перегородки — в 13% [4, 5]. Известно, что воспалительные заболевания полости носа, деформация носовой перегородки сопровождаются нарушением различных функций слизистой оболочки органа, в первую очередь таких, как транспортная, всасывательная и защитная. Расстройства вкуса и обоняния достаточно широко распространены [6]. К примеру, в США жалобы на нарушения обоняния и вкуса являются причиной более чем 200 тыс. ежегодных визитов к врачам, что определяется распространенностью этих патологий, составляющих в популяций от 1 до 2% [5, 7]. Расстройства обоняния и вкуса приводят к нарушению биологической роли обонятельных и вкусовых стимулов. Потеря обоняния и вкуса может существенно ограничивать или исключать профессиональные возможности человека (например, работу в сферах дегустации, парфюмерии, кулинарии), сопровождаться психогенными нарушениями и социальной дезадаптацией [2, 8]. Нарушение обонятельной и вкусовой чувствительности, возникшие после хирургических вмешательств на структурах полости носа и околоносовых пазух (ОНП), может стать причиной конфликта между пациентом и врачом, и даже судебного иска, особенно в том случае, если документальное подтверждение нарушения обоняния и вкуса, предшествовавшего операции, отсутствовало [3, 7].

Ощущения вкуса и запаха обусловлены избирательной и высокочувствительной реакцией специализированных сенсорных клеток на присутствие молекул определенных соединений. В более широком смысле специфические реакции на химические вещества, например гормоны или нейромедиаторы, характерны для многих клеток и тканей. Однако вкусовые и обонятельные сенсорные клетки действуют как экстероцепторы, а их реакции дают важную информацию о внешних стимулах, обрабатываемую особыми участками мозга, которые и отвечают за соответствующие ощущения.

Вкус и запах можно охарактеризовать и отличить на основании морфологических и физиологических критериев. Разница между двумя этими видами ощущений наиболее очевидна при сравнении типов (качеств) адекватных для них стимулов. По сравнению с другими ощущениями, у вкуса и обоняния значительно выше адаптируемость. При длительном воздействии стимула возбуждение в афферентных путях заметно ослабляется, соответственно ослабляется и восприятие. Для химических ощущений характерна высокая чувствительность к определенным стимулам. Диапазон различаемых интенсивностей стимуляции сравнительно невелик — 1:500, а порог различения высок. Показатель в степенной функции Стивенса равен 0,4-0,6 для запаха и ≈1 — для вкусовых стимулов, и рассчитывается по следующей формуле:

где &psgr; — интенсивность ощущения, k — константа, зависящая от шкалы, &phgr; – интенсивность стимула, &phgr;о — его интенсивность при абсолютном пороге,

a — показатель степени функции.

Первое событие при стимуляции хеморецепторов — это, согласно современным представлениям, химическое взаимодействие, основанное на слабом связывании адекватной молекулы с рецепторным белком. Из органов вкуса, как и обоняния, были выделены белки с ферментативными свойствами, субстратная специфичность и кинетические особенности которых такие же, как у самих рецепторов. Последующие события, приводящие к электрической реакции клеточной мембраны, неизвестны. Каждая рецепторная клетка высокоизбирательно реагирует на специфическую группу веществ. Малейшие изменения в структуре молекулы могут изменить характер ее восприятия или сделать ее неадекватным стимулом. Стимулирующая эффективность соединения, вероятно, наиболее существенно зависит от его размера (например, длины цепи) и внутреннего распределения электрических зарядов (т.е. расположения функциональных групп) [6].

Высказано предположение, что хеморецепторы содержат рецепторные центры, специфичные в отношении определенных групп веществ. Такую точку зрения подтверждают случаи частичной аносмии, т.е. нечувствительности к запаху некоторых, очень близких химических соединений [1].

Сенсорные вкусовые клетки располагаются на поверхности языка. Вместе с опорными клетками они образуют в эпителии группы из 40-60 элементов — так называемые вкусовые почки. Железы, расположенные между сосочками, выделяют омывающую вкусовые почки жидкость. Чувствительные к стимуляции дистальные части рецепторных (сенсорных) клеток образуют микроворсинки, выходящие в общую камеру, которая через пору на поверхности сосочка сообщается с внешней средой. Стимулирующие молекулы, диффундируя через эту пору, достигают вкусовых клеток (рецепторов) [1, 8].

Обонятельный рецептор — это первичная биполярная сенсорная клетка, от которой отходят два отростка: сверху дендрит, несущий реснички, а от основания — аксон. Реснички, внутренняя структура которых иная, нежели у обычных киноцилий, погружены в слой покрывающей обонятельный эпителий слизи, а потому не способны активно двигаться. Пахучие вещества, приносимые вдыхаемым воздухом, вступают в контакт с их мембраной — наиболее вероятным местом взаимодействия между стимулирующей молекулой и рецептором. Таким образом, во время еды у нас возникают смешанные ощущения, в которых сочетаются вкус и запах пищи.

При интерпретации особенностей человеческого обоняния и вкуса следует учитывать, что к воздействию пахучих веществ чувствительны окончания тройничного, языкоглоточного, блуждающего нервов, а также барабанной струны. Разветвляясь, каждое афферентное волокно получает сигналы от рецепторов вкусовых почек и обонятельного рецептора. Все они участвуют в формировании вкусовых и обонятельных ощущений. Передача и взаимосвязь информации вкуса и обоняния происходит в гиппокампе, а через медиальную петлю и миндалину — в вегетативных ядрах гипоталамуса. Нейроны этих анализаторов также обнаружены в ретикулярной формации среднего мозга, в постцентральной извилине коры головного мозга и в орбитофронтальной коре. До последнего времени врачи мало внимания обращали на совместные нарушения обонятельного и вкусового анализаторов и редко проводили исследования данных анализаторов. Вероятно, это связано с недостаточностью простых и надежных методов исследования.

Цель исследования — определить частоту и корреляцию между нарушением обонятельной функции и вкусом.

Материал и методы

В обследовании приняли участие 236 пациентов с заболеваниями полости носа и деформацией носовой перегородки, из них женщин — 60, мужчин — 176. В контрольную группу были включены 19 человек. Диагноз устанавливали на основании клинического осмотра и обследования, сбора анамнеза заболевания, эндоскопии слизистой полости носа, компьютерной томографии ОНП, ольфактометрии. На основании результатов комплексного обследования все пациенты были разделены на следующие группы: пациенты с хроническим верхнечелюстным синуситом (n=66), и больные с деформацией носовой перегородки (n=170).

Среди участников обследования длительность нарушений обоняния и вкуса менее 10 лет была у 45 (19,06%) человек, более 10 лет — у 191 (80,93%). Динамику восстановления оценивали через 3, 6 ,12 и 24 мес.

Известно, что обонятельные раздражители по-разному влияют на состояние вегетативной нервной системы (ВНС). По данным А.Е. Кицера (1979), одни запахи возбуждают ее симпатический отдел, а другие — парасимпатический.

Для выяснения роли ВНС во взаимодействии анализаторов сравнивали действие симпатикотропных и парасимпатикотропных обонятельных раздражителей на пороги вкусовой рецепции посредством регистрации изменений биоэлектрической активности (БЭА) мышц кончика языка в месте максимального расположения вкусовых сосочков с определением времени ответной реакции. С этой целью исследовали БЭА мышц языка после раздражения обонятельного анализатора обонятельным стимулом, а также при различных функциональных состояниях с помощью интерференционной электромиографии (ЭМГ) по методике, разработанной для вкусового анализатора С.М. Будылиной (1978) в собственной модификации, с использованием электромиографической системы Нейромиостом (НМФ «СТАТОКИН», Москва).

При исследовании БЭА языка проводили непосредственную фиксацию электродов на его поверхности по методике, разработанной совместно с Центральным научно-исследовательским институтом стоматологии (Москва). Использовали электроды круглой сферической формы диаметром 8 мм, изготовленные из сплава на основе серебра и заключенные в пластмассовый корпус с фиксированным расстоянием 15 мм от центра электродов, что обеспечивало сохранение стандартного межэлектродного расстояния. Исследование проводили в звукоизолированной комнате с дневным освещением и температурой 20-23 °С. Предварительно пациентам разъяснили безвредность и безболезненность проводимых манипуляций. В качестве разрядного устройства использовали аромаольфактометр (патент №215169 от 27.06.2000), который позволял дозировать раздражение в обонятельной зоне, не причиняя травмы пациенту. По данной методике обеспечивались стандартные условия раздражения обонятельных рецепторов, исключающие возможность перераздражения вкусовых рецепторов.

Регистрацию электромиограмм начинали после полного расслабления мышц языка у пациента, через 2 мин после наложения электродов, а затем, после подачи обонятельного раздражителя, регистрировали БЭА через 1, 1,5, 2 мин, оценивая среднее значение.

Результаты

У 68 (28,8%) пациентов была диагностирована аносмия, у 92 — гипосмия, у 39 (16,5%) — агевзия, у 37 (15,7%) — сочетание аносмии и агевзии, у 208 (88,1%) — затруднение носового дыхания. Данные жалобы в ходе проведенного сбора анамнеза не всегда выходили на первое место: только у 55 (23,3%) больных они были причиной их обращения к врачу.

Каждому симптому пациент давал субъективную оценку по 10-балльной шкале. В среднем выраженность нарушений составила 8,2±1,8 балла. Порог остроты обоняния в контрольной группе составил 0,024 мл, а функциональной мобильности вкуса — 0,035 мл. Оценка ЭМГ проводилась сразу после подачи обонятельного стимула в течение 10 мин в контрольной группе и составила, в среднем, для лимона 0,026; для розмарина — 0,032.

У 39 пациентов показатели ЭМГ выявили повышение значения и порога остроты обоняния, который после проведенного лечения снизился в среднем на 59%, что указывает на начальный гипертонус мышц языка. У 18 больных показатели ЭМГ были низкими, а после лечения увеличились, в среднем на 32%, что может свидетельствовать о хронической усталости мышц языка, а также обонятельной и вкусовой чувствительности. Показатели ЭМГ до и после лечения оставались без изменения у 22 участников исследования.

Отдаленное обследование через 24 мес подтверждает наличие корреляции между обонятельной и вкусовой чувствительностью.

Так, у 86% пациентов была установлена нормализация порогов остроты обоняния и ЭМГ языка; у 11% наблюдались явления фантагевзии, связанные с хронической усталостью обонятельного вкусового анализаторов, так как ЭМГ и пороги обоняния оставались практически без изменения; у 3% произошло восстановление обонятельной функции, но сохранились явления фантагевзии.

Таким образом, длительное нарушение носового дыхания, которое в условиях нормы является важным регулятором содержания кислорода в организме, сопровождается нарушением рецепторно-рефлекторной зоны полости носа. Учитывая данное обстоятельство, можно предполагать, что изменение фоновой регуляции при проведении сенсорных воздействий способствовало изменению функционального состояния вегетативного гомеостаза, связанного с анатомическим расположением в слизистой оболочке полости рта и носа рецепторных структур — телец Руффини, Догеля, Мейснера, колб Краузе, Гольджи-Маццони и многих других нервных окончаний, в том числе и атипичных.

Безусловно, такая оценка связи между обонятельным и вкусовым анализаторами и возникновение стойких нарушений не дает объективной характеристики процессам, происходящим в I нейроне этих анализаторов. Данное исследование не предусматривало непосредственное измерение биоактивности ответа с центрального звена анализатора. Однако общая иннервация, непосредственная анатомическая связь структур вкусового и обонятельного анализатора позволяет предположить, что длительное нарушение носового дыхания приводит к развитию стойких нарушений, таких как агевзия и аносмия.

Дальнейшее изучение связи нарушений вкусовой и обонятельной функции поможет дать более полное объективное обоснование возникновения возможной корреляции между этими анализаторами.

Выводы

1. Нарушение обонятельной функции и вкусовой чувствительности может быть одним из частых симптомов заболеваний слизистой оболочки носа и ОНП.

2. У пациентов с нарушениями восприятия вкуса и запаха обнаруживается повышение порогов восприятия вкуса.

3. Визуальный анализ ЭМГ языка дает возможность судить об уровне лабильности (функциональной подвижности) вкусовых рецепторов, активных в момент регистрации.

4. Нормализация порогов восприятия обоняния после проведенных хирургических и реабилитационных мероприятий может полностью или частично устранить данные нарушения.

Источник