Как научить ребенка распознавать эмоции: 5 игр между делом

Виды эмоций: картинки, ситуации. Развиваем эмоциональный интеллект ребенка

В последние годы от психологов часто можно услышать: не спешите учить ребенка буквам и счету — лучше развивайте эмоциональный интеллект. Действительно, умение распознавать свои и чужие эмоции — очень важный навык, а в эпоху засилья гаджетов овладевать им становится все труднее. Тем более, что сами родители часто не могут определить свои эмоции — их этому не учили, а выражать отрицательные эмоции долгое время считалось вообще неприличным. На помощь придет книга-тренинг психолога Анны Быковой «Как подружить детей с эмоциями»: читая ее вместе с ребенком, выполняя веселые задания, родители и сами станут «подкованнее», и детям помогут разобраться с их эмоциями. Вот одна из глав книги.

Зачем нужны эмоции?

— А что было бы, если бы эмоций не было? — спросил Андрей.

— И правда, — сказала мама. — Давай вместе подумаем. Представь, что у человека нет эмоции страха. Совсем нет.

— Это будет самый смелый человек, — восторженно воскликнул Андрей.

— Не-a, это будет самый глупый человек, — скептически заметила Настя, — он будет лезть куда не надо, перебегать дорогу на красный свет, дразнить злую собаку, гнать машину на бешеной скорости. В общем, не будет понимать, что опасно, а что — нет.

— Ты права, эмоция страха бережет нас от опасности. А зачем нужен гнев? Вспомните, когда гнев вам чем-то помог?

Настя начала первой:

— В школе девчонки решили надо мной посмеяться и на перемене спрятали мой пенал. Я разозлилась и сердитым голосом сказала: «А ну отдайте!». Они поняли, что мне не до шуток, и вернули пенал.

— А у меня в садике на прогулке Гриша отнял машинку, я разозлился и обратно ее забрал.

— Вот видите, гнев нужен, чтобы показать другим, что происходящее вам не нравится. Гнев помогает нам отстаивать нашу собственность, нашу территорию и наши желания. Но гнев, как очень сильное оружие, лучше оставлять на крайний случай, когда все другие способы перепробованы и не принесли результата.

— Ну хорошо, а отвращение? — Насте было любопытно узнать: неужели есть какая-то польза от такой неприятной эмоции?

— Если бы я тебе предложила сейчас съесть гнилое яблоко или прокисший суп, что бы ты сказала?

— Фу-у-у! — Настя даже скривила лицо от отвращения.

— Ага! — радостно заметила мама. — Я вижу на твоем лице эмоцию отвращения, которая предостерегает тебя от того, чтобы есть всякую гадость. Отвращение и разные его формы: брезгливость, неприязнь — защищают нас от того, что нам не нужно, неприятно или даже вредно.

— Печаль, как и радость, — это то, что помогает нам почувствовать важность, ценность кого-то или чего-то. Когда ты приходишь в детский сад и встречаешь там ребят, ты всем радуешься одинаково?

— Нет, я Виталику больше всех радуюсь, потому что он мой друг.

— А если Виталик болеет и не ходит в садик, что ты чувствуешь?

— Мне тогда грустно. Я люблю играть с Виталиком.

— Через грусть и через радость ты понимаешь, что Виталик тебе дороже всех остальных ребят из группы. Если бы не было этих эмоций, тебе было бы все равно, с кем играть. И тогда не было бы дружбы. И не было бы любимой игры, любимого занятия, любимой сказки, любимого блюда. Было бы вообще «все равно». Печаль и радость очень связаны. Для них есть правило: чем больше ты чему-то радуешься, тем сильнее огорчишься, если это потеряешь. Вот, например, если я сейчас принесу тебе новый конструктор, ты обрадуешься?

— А потом скажу: «Ой, это не тебе» и унесу обратно. Ты расстроишься?

— Конечно. Даже поиграть не успел.

— А если я принесу в комнату пачку соли, ты обрадуешься?

Андрей пожал плечами:

— Зачем мне соль? Я бы, может быть, просто удивился, но не обрадовался.

— А потом я так же внезапно унесу соль. Ты расстроишься?

— Нет. Удивлюсь. И скажу: «Странная мама: соль туда-сюда носит».

— И по твоим эмоциям я могу понять, что конструктор для тебя важен, а соль — нет. А вот для бабушки, когда она варит суп, наоборот, соль имеет ценность, а конструктор — нет.

— То есть по эмоциям человека мы можем понять, что для него ценно, а что нет, — подытожила разговор Настя.

— Да, верно, — мама согласно закивала.

— А интерес зачем?

— Когда ты задаешь мне вопрос, тобой движет эмоция интереса. Без интереса человек бы не хотел узнавать что-то новое, он бы тогда не умнел, не развивался.

Кстати, в примере про соль ты упомянул эмоцию удивления. Удивление человек ощущает, когда что-то идет не так, как обычно, не как он привык, когда возникает неожиданная ситуация. А чтобы ситуация оказалась неожиданной, должны быть какие-то ожидания.

Например, ты заглядываешь в кастрюлю, чтобы узнать, что у нас на ужин, тобой движет эмоция интереса. Но если ты там увидишь синие макароны, то ты удивишься, потому что ты уже знаешь, что макароны обычно другого цвета. У тебя были определенные ожидания того, что ты увидишь в кастрюле. А синие макароны ты никак не ожидал. Поэтому и возникла эмоция удивления.

— Я поняла, — оживилась Настя, — если я увижу на улице летающего голубя, я не удивлюсь, потому что я уже знаю, что голуби могут летать, и ожидаю этого. А если увижу летающую корову, то удивлюсь, потому что это неожиданно. А какой-нибудь малыш, который еще не знает, что бывают животные летающие и нелетающие, увидев парящую по небу корову, нисколечко не удивится. Подумает, что так и надо.

— Точно! Еще хочу сказать, что удивление очень быстрая эмоция. Она стремительно сменяется другой эмоцией:

- Если неожиданная ситуация окажется опасной, то удивление переходит в страх.

- Если неожиданная ситуация окажется безопасной, то удивление переходит в интерес.

- Если неожиданная ситуация окажется приятной, то удивление переходит в радость.

— А я могу показать удивление, которое переходит в радость!

Андрей высоко поднял брови, открыл рот, а потом начал смеяться. Настя тоже засмеялась:

— У тебя было такое же лицо, когда ты открыл коробку, которую принес папа, и увидел там щенка!

Андрей увлекся игрой с показом эмоций:

— А сейчас я покажу отвращение! У тебя такое лицо бывает, когда тебе в манной каше комочек попадается!

Настя тоже подключилась к игре:

— А я покажу твое лицо, когда ты включил телевизор, а одновременно с этим соседи стали сверлить стену и тебе показалось, что это телевизор так зашумел и сейчас взорвется! Теперь я знаю, что это было удивление от неожиданности, которое перешло сначала в испуг, а потом в радость, когда ты понял, что опасности нет.

Ребята долго еще изображали разные эмоции и вспоминали события из жизни, с которыми эти эмоции были связаны. Давайте и мы поиграем в игры, которые помогут нам научиться лучше распознавать эмоции.

Учимся распознавать эмоции

Давай-ка вспомним! Вспомните вместе с ребенком его удивление и чем оно сменилось. Что в тот момент показалось таким неожиданным?

Я удивлюсь, если. В эту игру можно играть где угодно. По дороге в школу или в садик, во время поездки в транспорте, во время ожидания очереди в поликлинике. Количество участников может быть любым. По очереди каждый приводит свой вариант окончания фразы «Я удивлюсь, если. «.

Например:

«Я удивлюсь, если наш кот заговорит человеческим голосом».

«Я удивлюсь, если папа придет с работы в костюме клоуна».

«Я удивлюсь, если встречу на улице инопланетян».

Эта игра не только объясняет, что же такое удивление, — она смешит, развивает фантазию и потихоньку приближает к пониманию того, что такое «ожидаемое» и «неожиданное».

Изображаем эмоции. Дайте ребенку зеркало и попросите изобразить на лице эмоцию:

Потом сделайте это сами. Еще раз — вместе! Понравилось?

Угадай эмоцию. Можно играть вдвоем или в компании. Один изображает какую-нибудь эмоцию, а остальные должны угадать.

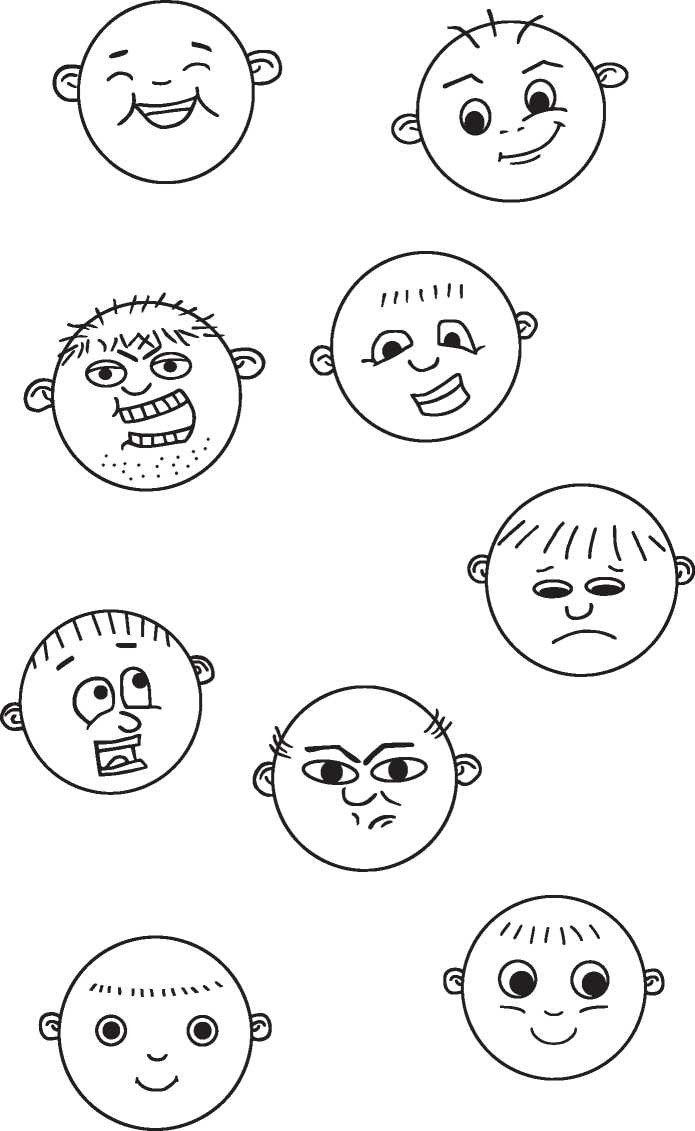

Читаем эмоции. Посмотрите на лица на картинке. Обсудите с ребенком, какие эмоции они выражают?

Умение читать по лицу эмоции очень помогает в общении. Вы можете не ограничиваться этими заданиями, а придумывать свои.

Например, повести ребенка в музей, в зал, где представлены портреты или картины бытового жанра, рассматривать лица, строить предположения о том, какие эмоции изобразил художник.

Можно рассматривать семейные фотографии или составить свой альбом эмоций, вырезая картинки из журналов.

Можно пойти на прогулку в компании друзей, прихватив фотоаппарат, и устроить «эмоциональную фотосессию». Каждый будет по очереди изображать «я злюсь», «я боюсь», «я радуюсь», «я удивляюсь», «я грущу», «я испытываю отвращение», «я интересуюсь», «я обижаюсь». Чем больше людей в этом поучаствует, тем больше возможностей увидеть сходства и различия в проявлении эмоций.

Источник

Консультация для воспитателей «Что такое эмоции?»

Елена Колесник

Консультация для воспитателей «Что такое эмоции?»

Эмоции играют важную роль в жизни детей. Они помогают ребёнку приспособится к той или иной ситуации. Эмоции ребёнка — это «послание» окружающим его взрослым о его состоянии.

Ребёнок — дошкольник отлично понимает, что его друг расстроен, обижен или испуган, а его соперник, например, разгневан. Благодаря этому эмоции участвуют в формировании социальных взаимодействий и привязанностей.

Детские эмоции влияют и на будущее поведение человека. Эмоции способствуют также социальному и нравственному развитию, которое начинается с известных большинству родителей и воспитателей вопросов

«Что такое хорошо? Что такое плохо?». Так, если с точки зрения норм данного общества или сообщества ребёнок поступает плохо, ему становится стыдно, он испытывает эмоциональный дискомфорт. Кроме того, эмоции являются источником радости и страдания, а жизнь без эмоций – как положительных, так и отрицательных – пресна и бесцветна.

Люди различают шесть основных эмоций – радость, грусть, гнев, удивление, отвращение и страх. В младшем и среднем дошкольном возрасте дети очень эмоциональны. Эмоции у них выражаются более бурно и непосредственно со взрослыми, придавая их жизни особую выразительность. Одна из причин возникновения тех или иных переживаний ребёнка – его взаимоотношения с другими людьми, взрослыми и детьми. Когда ласково относятся к ребёнку, признают его права, а сверстники хотят с ним дружить, он испытывает эмоциональное благополучие, чувство уверенности, защищённости. Обычно в этих условиях у ребёнка преобладает бодрое, жизнерадостное настроение.

Эмоции выполняют оценочную роль, побуждают человека к деятельности, влияют на накопление и актуализацию его опыта. При изучении эмоциональных явлений психологи разделяют их в зависимости от того, какое место занимают они в регуляции поведения и деятельности. К первой группе относятся настроения – более или менее длительные эмоциональные состояния, образующие исходный фон жизнедеятельности. Ко второй –чувства: устойчивые эмоциональные отношения к определённому человеку или предмету. К третьей – собственно эмоции, реализующие психическое отражение и состояние организма. Так ребёнок старшего дошкольного возраста, ощущая потребность в положительной оценке окружающих его взрослых и сверстников, стремится к общению с ними, раскрытию своих способностей. У получившего признание окружающих ребёнка преобладает радостное настроение. Если же со стороны близких людей ребёнок не находит отклика, то настроение у него портится, он становится раздражённым, печальным или назойливым, с частыми вспышками гнева или приступами страха. Это свидетельствует о том, что его потребность не удовлетворена. И тогда можно говорить о эмоциональном неблагополучии ребёнка, под которым понимается отрицательное эмоциональное самочувствие. Эмоциональное неблагополучие может возникать в разных ситуациях, например при переживании неуспеха в каком – либо виде деятельности, особенно в спортивных и других соревнованиях, на занятиях или в ситуациях жёсткой регламентации жизни в детском саду.

Наиболее острые и устойчивые отрицательные эмоции ребёнок испытывает при негативном отношении к нему окружающих людей, особенно воспитателя и сверстников. Отрицательные эмоции, вызванные взаимоотношениями с окружающими,выступают в виде различных переживаний: разочарования, обиды, гнева или страха.

Большое влияние на эмоции и чувства детей оказывает игра. Игра представляет интерес для детей только тогда, когда она реализуется в эмоционально насыщенной форме.

Наблюдая определённые игровые ситуации, воспитатель может понять, какие эмоции испытывает ребёнок и какое влияние могут иметь обнаруженные эмоциональные состояния на развитие его личности. В процессе наблюдения за детской игрой воспитателям необходимо обращать внимание на следующее. Хотят ли дети поиграть вместе или стараются избегать друг друга? Как включаются в игровое обучение? Принимают ли чужую инициативу или сопротивляются ей? Кто всегда находится в центре игры, а кто молча наблюдает издали? Какие отношения преобладают в игре – доброжелательные или конфликтные? Какие эмоции преобладают – положительные или отрицательные?

Положение ребёнка в группе, характер его взаимоотношений со сверстниками существенно влияют на его эмоциональное состояние и психическое развитие в целом. От этого зависит, на сколько ребёнок чувствует себя спокойным, удовлетворённым, находится в состоянии эмоционального комфорта.Известные детские психологи предлагают следующие типы детей в зависимости от их положения в группе сверстников:

«Предпочитаемые» дети находятся в группе в атмосфере любви и поклонения. Их ценят за красоту, обаяние; за способность быстро реагировать в разных ситуациях и быть лояльным; за уверенность в себе; за способность не колеблясь брать на себя ответственность, не боятся риска и пр.

«Пренебрегаемые, изолированные» часто чувствуют по отношению к себе равнодушие сверстников или их снисходительность. Их принимают в игру на роли, которые другие не захотели играть. Они обидчивы, зачастую восстают против навязанных условий жизни в группе, становятся агрессивными или идут по пути беспрекословного подчинения лидеру, превращаются в его тень и, таким образом, получают его защиту, купаются в отблесках его славы.

Эмоциональное благополучие детей зависит не только от того, как их оценивают взрослые, но от мнения сверстников. Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в общении, может приводить к различным типам поведения.

Первый – это неуравновешенное, импульсивное поведение, характерное для быстро возбудимых детей. Их эмоциональная несдержанность и импульсивность приводят к разрушению игры, к конфликтам и дракам. Однако эти проявления ситуативные, представления о других детях остаются положительными и не препятствуют общению.

Второй тип поведения характеризуется негативным отношением к общению. Обида, недовольство, неприязнь надолго задерживаются в памяти, но они более сдержаны, чем дети первого типа. Эмоциональное неблагополучие этих детей связано с неудовлетворённостью отношением к ним воспитателя, недовольством детьми, нежеланием посещать детский сад.

Основной чертой поведения детей третьего типа является наличие у них многочисленных страхов. Начиная с первого года жизни у них может развиться множество страхов. Некоторые возникают в ответ на реальные обстоятельства. В других случаях виноваты сами взрослые,которые пугают детей возможным наказанием типа: «Если ты себя будешь себя плохо вести, я отдам тебя плохому дяде». При нормальном эмоциональном развитии страх бывает связан с какими – либо пугающими предметами, животными, иногда с неопределённостью ситуации. В этом страх является необходимым эмоциональным звеном в поведении, мобилизующим действия, направленные на самосохранение или преодоление опасности.

У детей с эмоциональным неблагополучием страх, как правило, не связан с какими – то предметами или ситуациями и проявляется в форме тревоги, беспричинного, беспредметного страха. Если пугливый ребёнок попадает в трудную ситуацию, он начинает вести себя непредсказуемым образом. Чем сильнее эмоциональное неблагополучие ребёнка, тем больше возможность возникновения ситуаций, вызывающих трудности взаимодействия ребёнка с внешним миром. Ребёнок становится малоконтактен, тревожен, испытывает разнообразные стойкие страхи; у него неадекватная самооценка. Другие дети, наоборот, начинают проявлять агрессивное поведение, однако сила и форма их действий могут быть совершенно неадекватной реакции на ситуацию.

Повышенная агрессивность не означает, что ребёнок злой и жестокий, потому что он такой от природы. Такое его поведение провоцируется, как правило, отношением к нему взрослых или сверстников. Он боится получить отрицательную оценку своих действий со стороны родителей, воспитателей или других детей. Может быть, такой ребёнок боится не справится с заданием, а гнев и раздражительность являются его поведенческими реакциями на конкретную жизненную ситуацию.

Создание эмоционального благополучия и комфорта оказывает влияние практически на все сферы психического развития, будь то регуляция поведения, когнитивная сфера, овладение ребёнком средствами и способами взаимодействия с другими людьми, поведение в группе сверстников, усвоение и овладение им социальным опытом.

Классный час для 7–9 классов «Что такое хорошо и что такое плохо» Сценарий внеклассного мероприятия для учащихся 7-9 классов «Что такое хорошо и что такое плохо» 1. Расширение знаний о вреде курения. 2.

Конспект НОД для детей старшей группы «Что такое хорошо, а что такое плохо» (5–6 лет) Цель: 1. Учить детей быть внимательными друг к другу, замечать в себе и друзьях положительные и отрицательные качества характера,.

Консультация для родителей «Азбука безопасности: что такое хорошо и что такое плохо» Бывают ситуации, когда лучшие грани детского характера — доверчивость, открытость, дружелюбие, любознательность — приводят к неприятностям,.

Консультация для родителей «Что такое мелкая моторика?» Что такое мелкая моторика и почему важно ее развивать Так что же такое мелкая моторика и почему она так важна? Сенсомоторное развитие.

Консультация для родителей «Что такое музыкальность?» «Музыкальность — не врождённый талант, а способность, которая, как и каждая способность может быть развита» «… Любой ребенок, обученный.

Консультация для родителей «Что такое творческие способности» ЧТО ТАКОЕ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ? Люди совершают каждый день массу дел: маленьких и больших, простых и сложных. И каждое дело — задача,.

Консультация для родителей «Что такое дисциплина» Возможно использовать, как памятку в родительском уголке ДОУ. Что такое дисциплина и с чем её едят? Дисциплина – это, прежде всего, бесконфликтные.

Консультация для воспитателей: «Как помочь ребенку преодолеть негативные эмоции?» С раннего возраста ребенок посещает детский сад, где получает много новых впечатлений, испытывая различные чувства. Эти чувства часто противоречивы.

Самообразование воспитателей, что это такое? Самообразование — это целенаправленная работа педагога по расширению и углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся.

Источник