Вестибулярный аппарат это орган чувств

Функция вестибулярной сенсорной системы состоит в обеспечении мозга информацией о положении головы в пространстве, о действии гравитации и сил, вызывающих линейные или угловые ускорения. Эта функция необходима для поддержания равновесия, т. е. устойчивого положения тела в пространстве, и для пространственной ориентации человека. Вестибулярная система включает в себя периферический отдел, состоящий из расположенного во внутреннем ухе вестибулярного аппарата, проводящие пути, переключательные центры, представленные вестибулярными ядрами продолговатого мозга и таламусом, и проекционную область коры в постцентральной извилине. Адекватными раздражителями вестибулярной системы являются гравитация и силы, сообщающие телу линейное или угловое ускорение. Специфическая особенность вестибулярной системы состоит в том, что значительная часть перерабатываемой в ней сенсорной информации используется для автоматической регуляции функций, осуществляемой без сознательного контроля. Вестибулярная система взаимодействует на нескольких уровнях своей иерархической организации со зрительной и соматосенсорной системами; три эти системы дополняют друг друга в предоставлении человеку информации, необходимой для его пространственной ориентации.

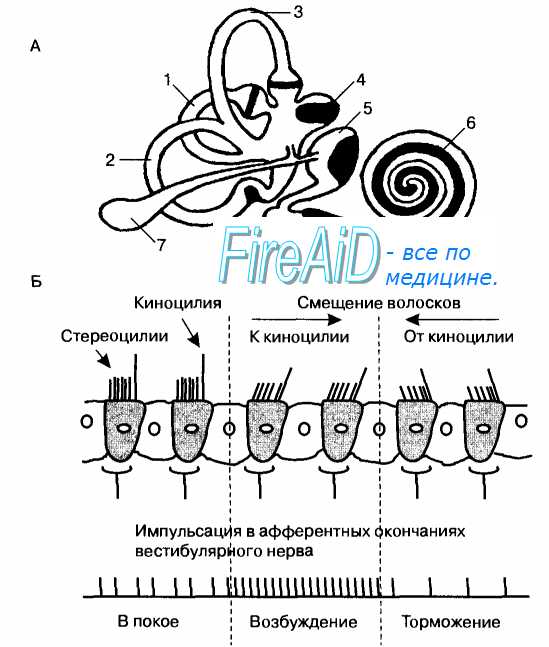

А. Схема перепончатого лабиринта, рецепторные области выделены черным цветом: 1) горизонтальный канал; 2) задний вертикальный канал; 3) передний вертикальный канал; 4) маточка; 5) мешочек; 6) канал улитки; 7) эндолимфатический мешочек.

Б. Волосковые рецепторные клетки вестибулярного аппарата: показана зависимость между направлением смещения волосков и активностью клеток.

Вестибулярный аппарат

Внутри костных лабиринтов, расположенных в пирамидах височных костей, имеются прикрепленные к ним соединительнотканными тяжами перепончатые лабиринты, заполненные вязкой жидкостью эндолимфы (рис. 17.15). Лабиринт образован двумя отолитовыми органами и тремя полукружными каналами, расположенными в трех плоскостях: горизонтальный канал, передний вертикальный канал — во фронтальной плоскости и задний вертикальный канал — в сагиттальной плоскости. Все три канала соединены в полости преддверия, от латинского определения которого (vestibulum) происходит само название вестибулярного аппарата. В месте соединения с преддверием каналы расширены в виде ампул, в которых содержится ре-цепторный эпителий, выступающий внутрь в форме гребня или кристы. Каждая криста покрыта купулой, представляющей собой аморфное желеобразное вещество, скрепленное множеством фибриллярных волокон. При угловых ускорениях, когда в силу инерции происходит сдвиг эндолимфы, купула тоже смещается, что приводит к деформации погруженных в нее вторичных рецепторных клеток с последующим возникновением в них рецепторного потенциала.

В полости преддверия имеются два расширения: мешочек (sacculus) и маточка (utriculus), сообщающиеся между собой с помощью Y-образного протока и представляющие собой отолитовые органы. Рецепторный эпителий маточки и мешочка расположен на небольших возвышениях — макулах, покрытых отолитовой мембраной, которая имеет слоистое строение и содержит множество мелких, но тяжелых кристаллов карбоната кальция (отолиты или отокинии). Макула маточки расположена в горизонтальной плоскости (при вертикальном положении головы), а макула мешочка ориентирована вертикально. При действии силы тяжести или линейного ускорения отолитовые мембраны сдвигаются относительно макул, а вследствие этого раздражаются имеющиеся в них вторичные рецепторные клетки.

Таким образом, устройство вестибулярного аппарата обеспечивает возбуждение вторичных рецепторных клеток благодаря действию силы тяжести и прямолинейного ускорения (макулы мешочка и маточки) и вследствие угловых ускорений (купулы полукружных каналов).

Источник

Орган слуха и равновесия

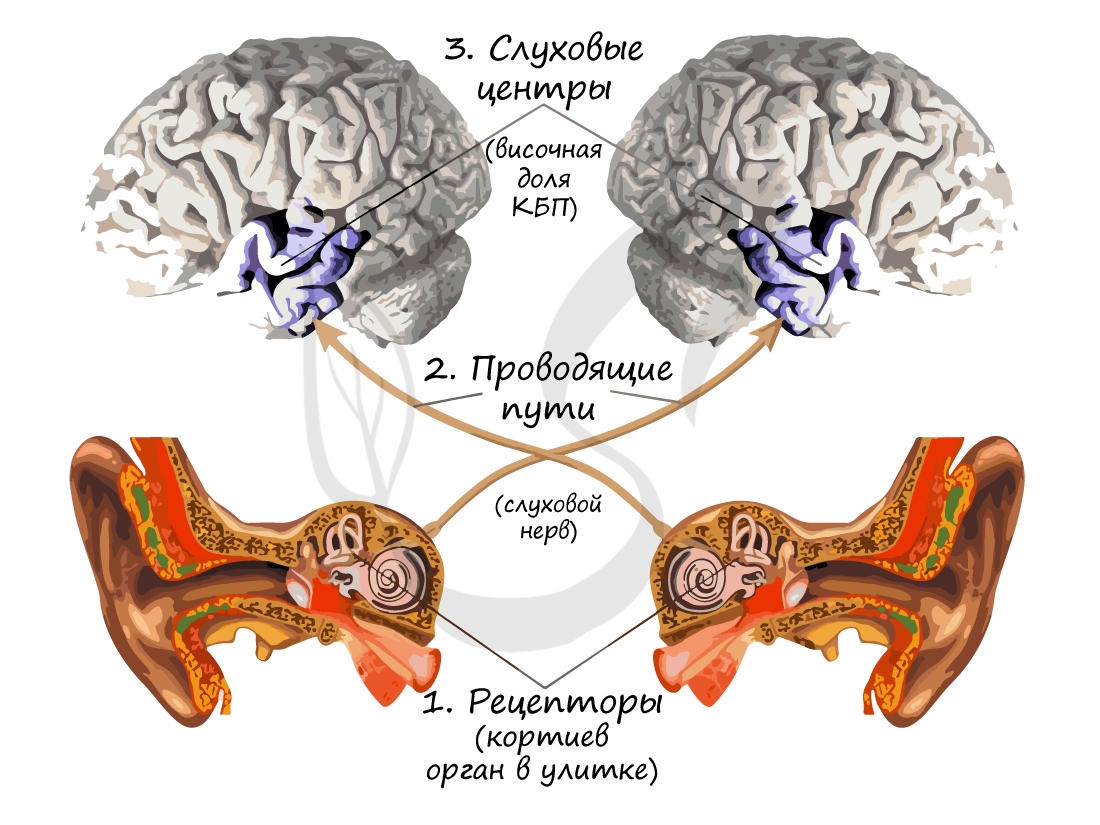

Слуховой анализатор

Состоит из трех отделов:

- Периферического — слуховые рецепторы внутреннего уха

- Проводникового — слухового нерва

- Центрального — височной доли коры больших полушарий

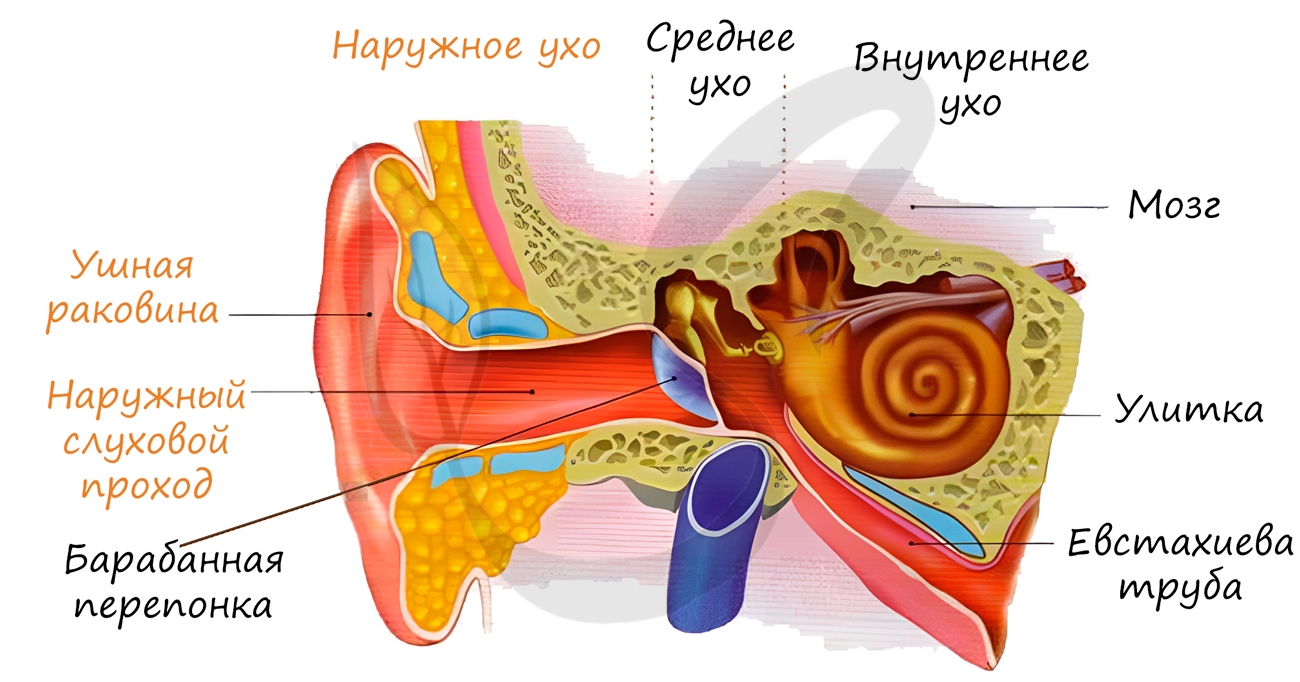

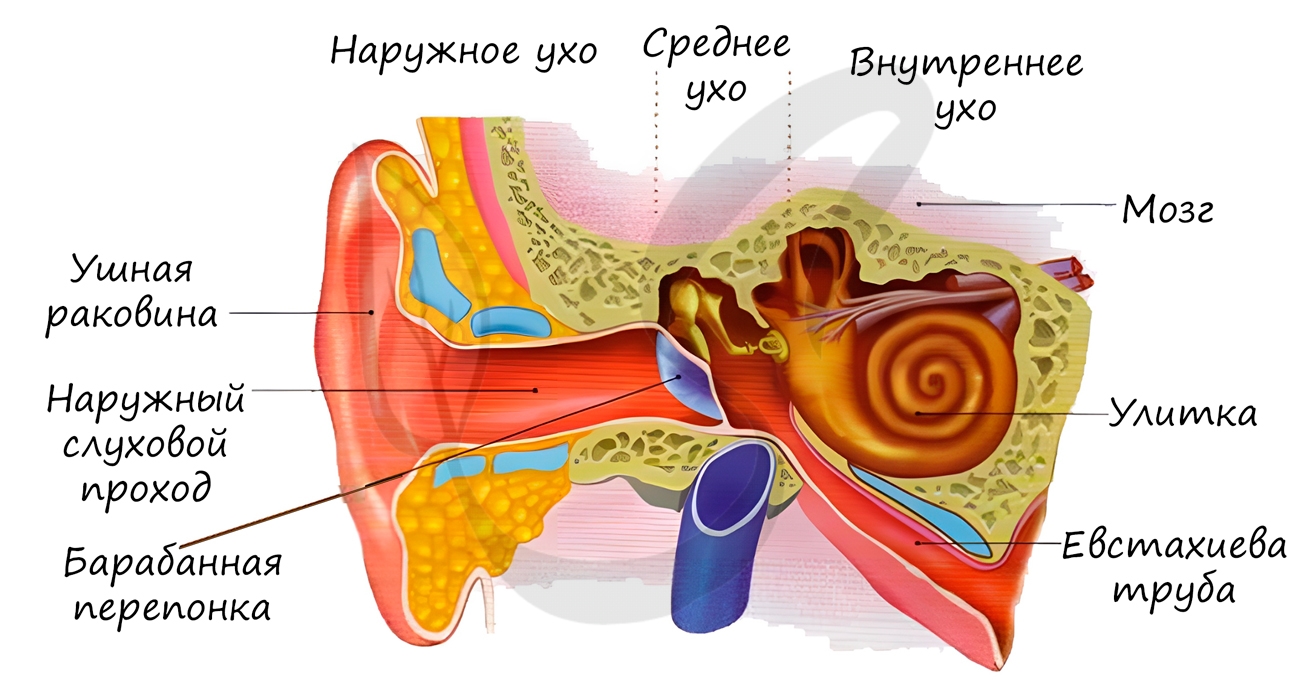

Ухо человека состоит из 3 отделов: наружного, среднего и внутреннего. Давайте поговорим о каждом более подробно.

К наружному уху относится ушная (слуховая) раковина и наружный слуховой проход. Ушная раковина помогает улавливать звук — колебания воздуха, и направлять их в наружный слуховой проход, служащий резонатором, который усиливает звуковую волну.

В просвет наружного слухового прохода открываются протоки серных желез, вырабатывающих особый секрет — серу. Она необходима для защиты слухового прохода от грибов, бактерий и мелких насекомых. Схожую функцию выполняют волоски, покрывающие слуховой проход и препятствующие попаданию в него пыли.

На границе наружного и среднего отделов уха располагается барабанная перепонка, анатомически относящаяся к среднему уху.

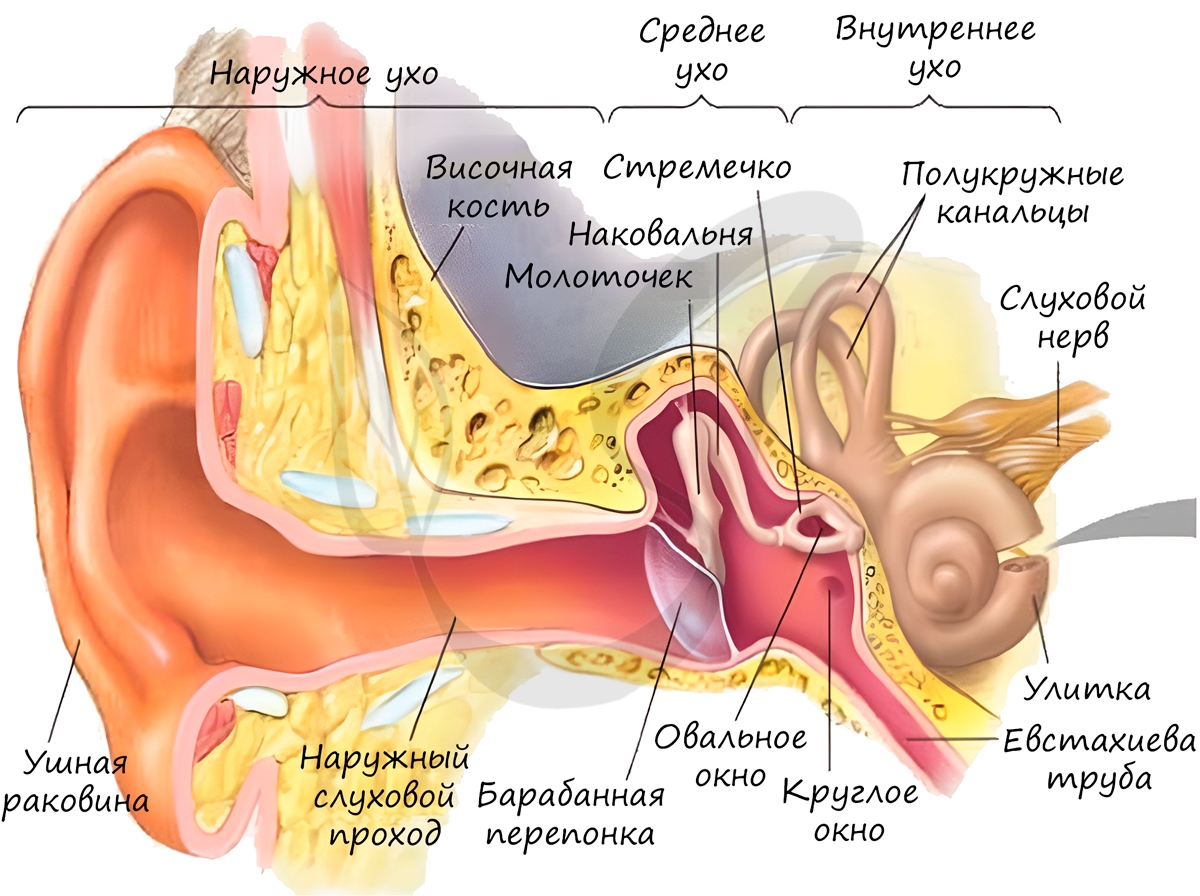

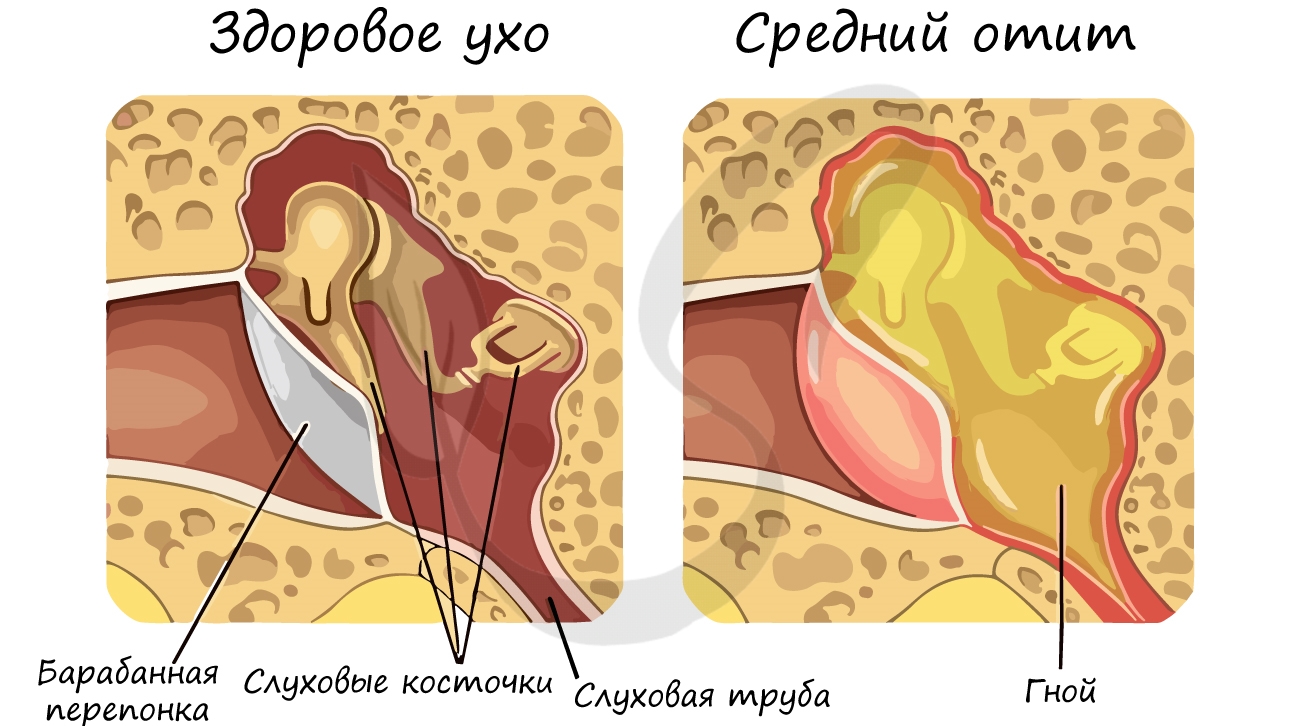

Средний отдел уха представлен барабанной перепонкой, барабанной полостью, продолжающейся в евстахиеву трубу, которая соединяет барабанную полость и носоглотку. В барабанной полости находятся три самые маленькие косточки нашего организма: молоточек, наковальня и стремечко.

Слуховые косточки соединяются друг с другом подвижными суставами. Молоточек соединен с барабанной перепонкой, вследствие чего колебания барабанной перепонки передаются последовательно на молоточек, наковальню и стремечко. Стремечко соединяется с овальным окном (часть внутреннего уха), колебания которого предаются жидкости внутреннего уха.

Евстахиева труба соединяет барабанную полость и полость носоглотки, уравнивая в них давление: в результате давление становится одинаковым по обе стороны барабанной перепонки.

Открытие глоточного отверстия евстахиевой трубы происходит в момент глотания (попробуйте глотнуть с усилием, и, возможно, услышите треск/щелчок — это открылось глоточное отверстие евстахиевой трубы, давление по обе стороны уравнялось).

Во время взлета давление в салоне и кабине самолета уменьшается, уши может «заложить» как раз из-за несоответствия давления в носоглотке и барабанной полости. Глотательные движения способствуют открытию отверстия евстахиевой трубы, и давление выравнивается: вот зачем на борту самолета перед взлетом раздают леденцы 🙂

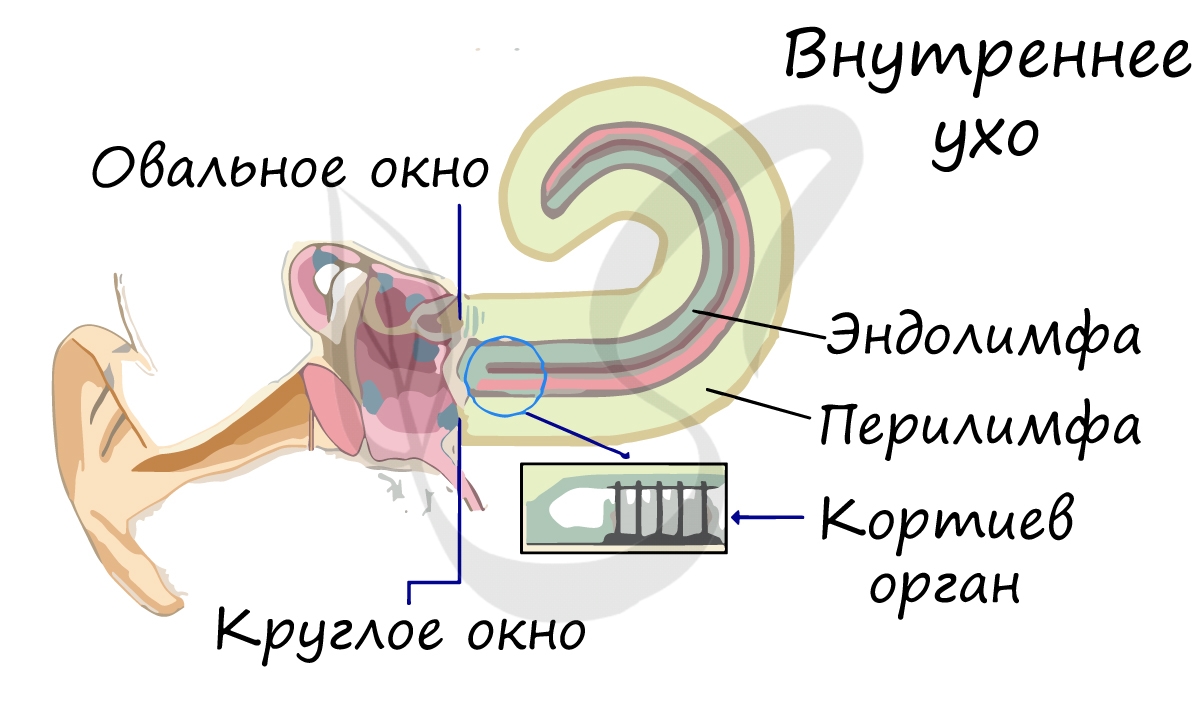

Мы добрались с вами до самого древнего отдела (который возник еще у рыб), расположенного в глубине височной кости — внутреннего уха. Оно представляет собой костный лабиринт, внутри которого располагается перепончатый лабиринт. Пространство между костным и перепончатым лабиринтом заполнено перилимфой, а полость внутри перепончатого лабиринта — эндолимфой.

Костный лабиринт включает в себя три отдела:

- Преддверие — орган равновесия

- Улитку — орган слуха

- Трех полукружных канальцев — орган равновесия

Органы слуха и равновесия тесно связаны между собой, поэтому, как только мы закончим изучение внутреннего уха, мы приступим к органу равновесия, анатомически находящемуся очень близко.

Вернемся к органу слуха. Улитка представляет собой спирально закрученный костный канал, делающий 2.5 оборота вокруг своей оси. Именно здесь внутри перепончатого лабиринта, заполненного эндолимфой, находится орган слуха — кортиев орган.

Изучая среднее ухо, вы усвоили, что колебания стремечка передаются на овальное окно. С него колебания передаются перилимфе, а затем — эндолимфе, которая своим движением раздражает чувствительные волосковые клетки кортиева органа. Именно так, колебания, которые начались в барабанной перепонке, в конечном итоге достигают чувствительных волосковых клеток.

Восприятие звуковых раздражений

Ухо человека может слышать звук частотой от 16 до 20 000 Гц, верхняя граница с возрастом меняется, вследствие снижения эластичности барабанной перепонки.

Звук — колебания воздуха, которые орган слуха преобразует в нервные импульсы, поступающие в височную долю коры больших полушарий. Давайте еще раз разберем весь путь, который проходит звуковая волна:

- Звуковые колебания улавливаются наружным ухом, проходят по наружному слуховому проходу и вызывают колебания барабанной перепонки

- Колебания барабанной перепонки передаются слуховым косточкам, которые усиливают их и передают на овальное окно, колебания которого приводят в движение перилимфу

- Через стенки перепончатого лабиринта колебания перилимфы вызывают колебания эндолимфы

- Колебания эндолимфы вызывают раздражение рецепторных клеток кортиева органа — волосковых, которые генерируют нервные импульсы, идущие по слуховому нерву в височную долю кору больших полушарий (центральный отдел слухового анализатора)

Попытайтесь сами, пользуясь схемой ниже, описать путь звуковой волны, вводите в лексикон новые термины. Также ответьте на мой вопрос: «Зачем нам нужна евстахиева труба»?

Гигиена и заболевания уха

Нельзя извлекать серу из уха острыми предметами — это может привести к повреждению барабанной перепонки. При заболеваниях носа не следует усердствовать с высмаркиванием: при резком, сильном движении воздуха микробы могут попасть в евстахиеву трубу, и затем — в полость среднего уха, приведя к отиту — воспалению уха (греч. ὠτός — ухо).

Следует избегать прослушивания громкой музыки в наушниках, особенно вакуумных — сильные раздражения переутомляют барабанную перепонку, ее эластичность снижается — слух притупляется.

Орган равновесия (вестибулярный аппарат)

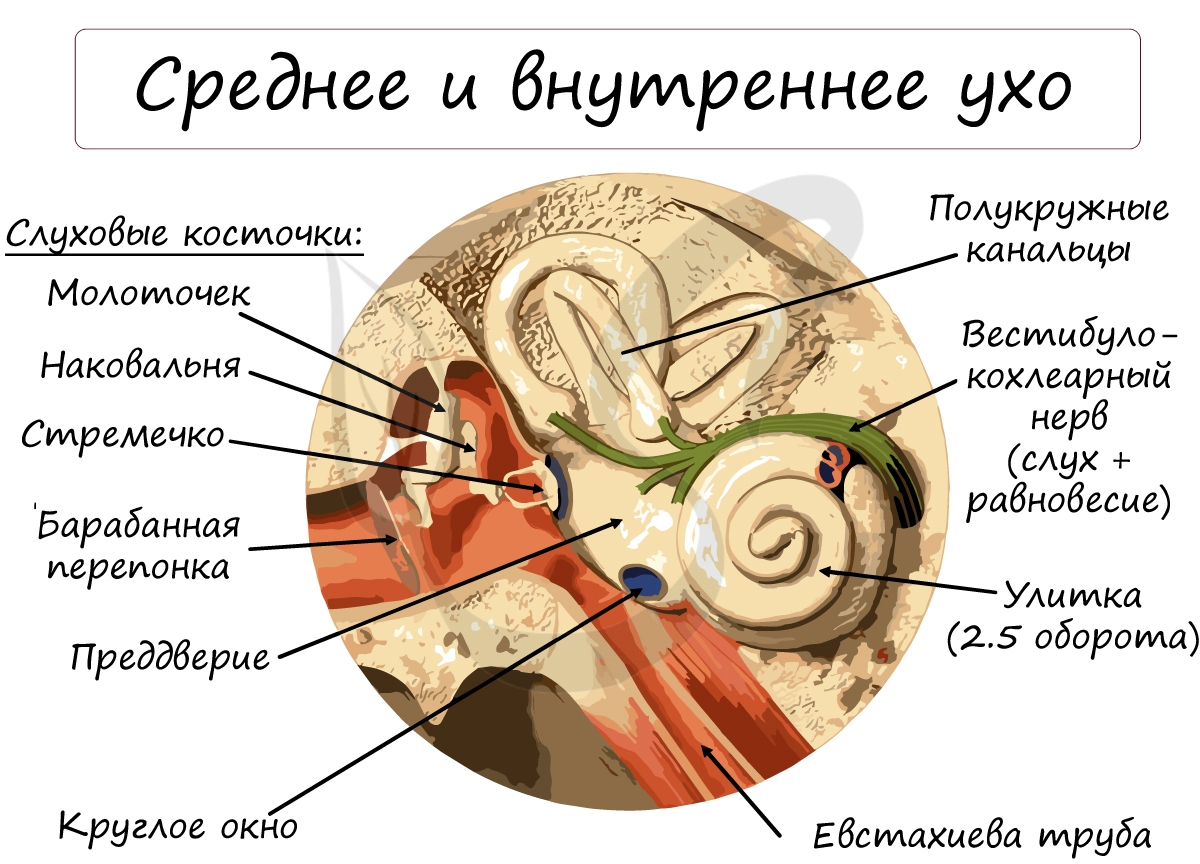

Состоит из преддверия и трех полукружных канальцев, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях. Полукружные канальцы внутри заполнены эндолимфой, снаружи них находится перилимфа.

Конец каждого из полукружных канальцев образует расширение — ампулу, все канальцы открываются в преддверие. В каждом расширении — ампуле — расположены чувствительные волосковые клетки, реагирующие на угловое ускорение, которое связано с изменением равновесия.

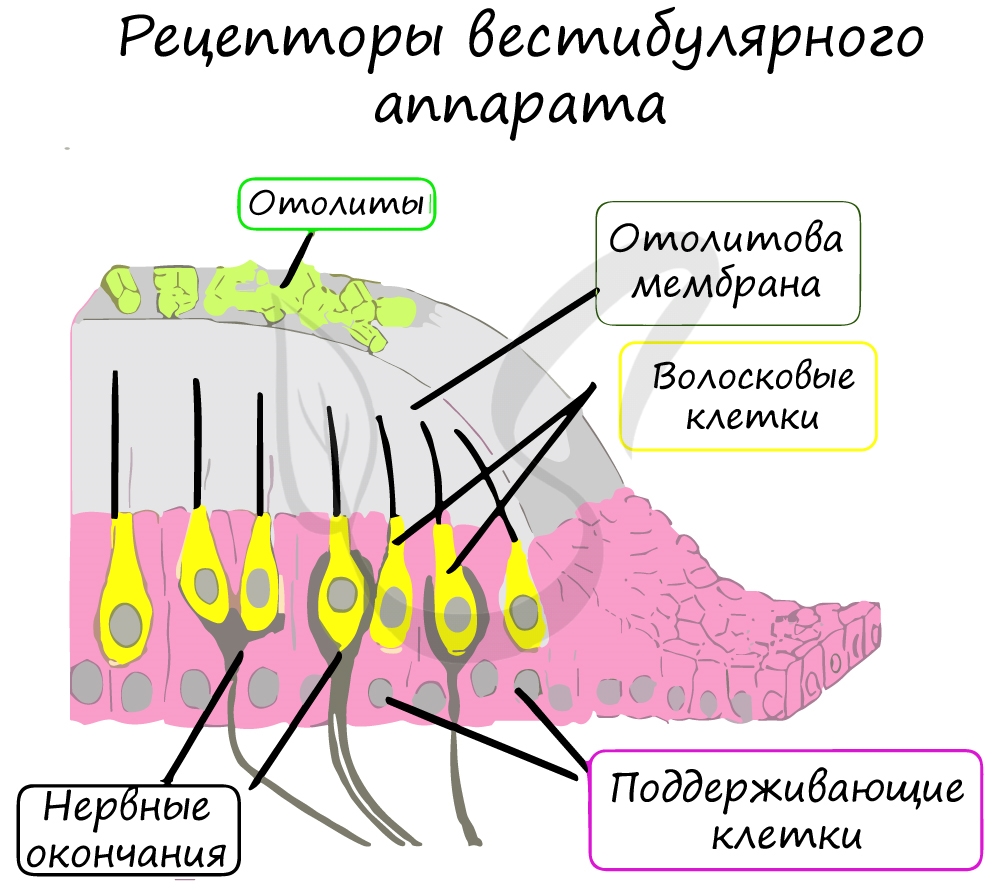

Преддверие содержит части перепончатого лабиринта — мешочки, которые заполнены эндолимфой. В мешочках находятся чувствительные волосковые клетки, волоски которых погружены в желеобразную мембрану с отолитами — кристаллами CaCO3.

За счет ускорения или замедления отолиты с мембраной смещаются соответственно кпереди или кзади. Перемещение отолитов с мембраной раздражает волосковые клетки, в которых генерируется нервный импульс. Таким образом, эти рецепторы реагируют на прямолинейное ускорение или замедление.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Вестибулярный аппарат

Строение вестибулярного аппарата – органа, который обеспечивает ориентацию человека в пространстве, сохранение равновесия и координацию движений.

Вестибулярный аппарат является органом равновесия. Вместе со зрительной и двигательной рецепторными системами (рецептор – анатомическое образование, преобразующее воспринимаемое раздражение в нервные импульсы) он играет ведущую роль в ориентации человека в пространстве. Вестибулярный аппарат воспринимает информацию об ускорении или замедлении, возникающих при любом виде движений, а также при изменении положения головы в пространстве. Здесь же происходит анализ чувства земного тяготения, поэтому вестибулярный аппарат называют еще и органом гравитации. В условиях покоя рецепторы вестибулярного аппарата не возбуждаются. Раздражение рецепторов происходит при наклоне или движении головы. При этом возникают рефлекторные сокращения мышц, способствующие выпрямлению тела и сохранению равновесия.

Расположение и строение вестибулярного аппарата

Лабиринт

Вестибулярный аппарат находится внутри височной кости и тесно связан с органом слуха. В толще височной кости расположен сложно устроенный лабиринт, представляющий собой систему связанных между собой каналов и полостей. Различают костный лабиринт и помещающийся внутри него перепончатый лабиринт, имеющий соединительнотканную стенку и повторяющий в основных чертах форму костного лабиринта. Между костным и перепончатым лабиринтами имеется щель, заполненная жидкостью – перилимфой. Перепончатый лабиринт наполнен плотной эндолимфой, вязкость которой в 2–3 раза больше, чем у воды.

В лабиринте выделяют преддверие и полукружные каналы, в которых располагаются вестибулярные рецепторы, а также улитку, где находятся слуховые рецепторы. Полукружных каналов три, и лежат они во взаимно перпендикулярных плоскостях, что позволяет анализировать положение в трехмерном пространстве. Каждый полукружный канал имеет по две ножки, одна из которых перед преддверием расширяется, образуя ампулу. Преддверие представляет собой овальную полость, в которую с одной стороны открываются полукружные каналы, а с другой – улитка.

В соответствующих костных полукружных каналах лежат перепончатые полукружные протоки; в преддверии же располагаются перепончатые сферический и эллиптический мешочки. В полукружных протоках и мешочках преддверия находятся скопления рецепторных клеток. Вестибулярные рецепторы помещаются на возвышениях, которые имеются только в ампулах протоков в виде гребешков и в мешочках в виде пятен. Содержащаяся в лабиринте жидкость при движении головы и туловища перемещается (сначала перилимфа, а затем и эндолимфа) и раздражает рецепторные клетки. Последние в ампулах полукружных протоков возбуждаются при движении эндолимфы преимущественно во время угловых ускорений, а в пятнах мешочков – при линейных ускорениях.

Рецепторные клетки

В пятнах выступающая в полость мешочка часть рецепторной клетки оканчивается одним более длинным подвижным волоском и 60–80 склеенными неподвижными волосками. Эти волоски погружены в желеобразную мембрану, содержащую известковые кристаллики – отолиты. Раздражаются рецепторные клетки пятен вследствие скольжения отолитовой мембраны по волоскам при движениях эндолимфы. Чувствительность рецепторных волосковых клеток высока: порог различения наклона головы в сторону – всего около 1°, а вперед и назад – 1,5–2°. При ускорении вращения человек замечает изменение в 2–3° в 1 с2.

Считают, что рецепторные клетки в пятнах мешочков воспринимают силу тяжести и преимущественно регулируют равновесие головы и тела, находящихся в покое (статическое равновесие), а рецепторы в ампулах полукружных протоков реагируют на ускорение или замедление движения, то есть регулируют равновесие тела, движущегося в пространстве (динамическое равновесие).

Передача нервных импульсов

Возникающие в рецепторных клетках вестибулярного аппарата нервные импульсы передаются по чувствительным нервным волокнам VIII пары черепных нервов в головной мозг и сначала попадают в вестибулярные центры продолговатого мозга. Отсюда сигналы направляются во многие отделы центральной нервной системы: спинной мозг, мозжечок, кору полушарий большого мозга, ядра глазодвигательных нервов, ретикулярную формацию и вегетативные ядра.

Благодаря связям со спинным мозгом осуществляются вестибулярные рефлексы по поддержанию равновесия тела, в которых участвуют мышцы шеи, туловища и конечностей. В результате этих рефлексов перераспределяется мышечный тонус и сохраняется равновесие. Связи с мозжечком придают движениям плавность, точность и соразмерность.

Сигналы, которые направляются от вестибулярных центров к ядрам глазодвигательных нервов, позволяют сохранять направление взгляда при перемене положения головы. Этим же объясняется нистагм при нарушениях равновесия – непроизвольные ритмические движения глазных яблок в противоположную вращению сторону, сменяющиеся их скачкообразным движением обратно. Характеристики нистагма служат важным показателем состояния вестибулярного аппарата, поэтому анализируются в авиационной, морской и космической медицине, исследуются в эксперименте и клинике.

Вегетативные реакции

Через совокупность нервных структур, расположенных в центральных отделах стволовой части мозга (продолговатом и среднем мозге, зрительных буграх) в вестибулярные реакции вовлекаются сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт и другие органы. При сильных и длительных нагрузках на вестибулярный аппарат возникают вегетативные реакции в виде замедления пульса, снижения артериального давления, головокружения, тошноты, рвоты, похолодания рук и ног, побледнения лица, появления холодного пота и т.п. Подобные симптомы возможны при морской болезни, подъеме на скоростном лифте. Связано это с тем, что человек привык к движениям в горизонтальной плоскости, а движения вверх и вниз или в стороны для него непривычны. Специальная тренировка (качели, вращение) и применение лекарственных средств понижают возбудимость органа равновесия и предотвращают нежелательные явления.

Состояние невесомости

В состоянии невесомости деятельность вестибулярного аппарата изменяется: в первые 70 часов активность вестибулярных рецепторов резко снижается, а затем повышается и через несколько суток возвращается к норме. Однако отсутствие нагрузки на опорно-двигательный аппарат уменьшает импульсы от мышц и может вызвать нарушение вегетативных функций, поэтому при длительном пребывании в состоянии невесомости обязательно выполняются специальные мышечные упражнения.

Пространственная ориентация

В нормальных условиях пространственная ориентация обеспечивается совместной деятельностью вестибулярного аппарата и зрения. Однако вестибулярный аппарат помогает организму ориентироваться в пространстве как при активном движении, так и при пассивном переносе с места на место с завязанными глазами. С помощью вестибулярного аппарата и коры мозга анализируются и запоминаются направление движения, повороты и пройденное расстояние. Клинические наблюдения свидетельствуют, что утрата вестибулярной функции у человека (например, как осложнение менингита) вызывает неустойчивость позы и вместе с тем делает его не подверженным морской болезни. У глухонемых вестибулярный аппарат не функционирует и наклон головы они ощущают вследствие сокращения мышц шеи.

Вестибулярный аппарат находится в тесном взаимодействии со зрительной и двигательной системами, что обеспечивает ориентацию человека в пространстве, сохранение равновесия и координацию движений.

Автор: Ольга Гурова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры анатомии человека РУДН

Источник