Вестибулярный аппарат анализатор мышечное чувство осязание

§ 52. Орган равновесия, мышечное и кожное чувство, обонятельный и вкусовой анализаторы

1. Как функционирует орган равновесия?

2. Почему мышечное чувство и кожная чувствительность неотделимы при осязании?

3. Как действуют анализаторы вкуса и обоняния?

4. Как устанавливается ложность иллюзорных восприятий?

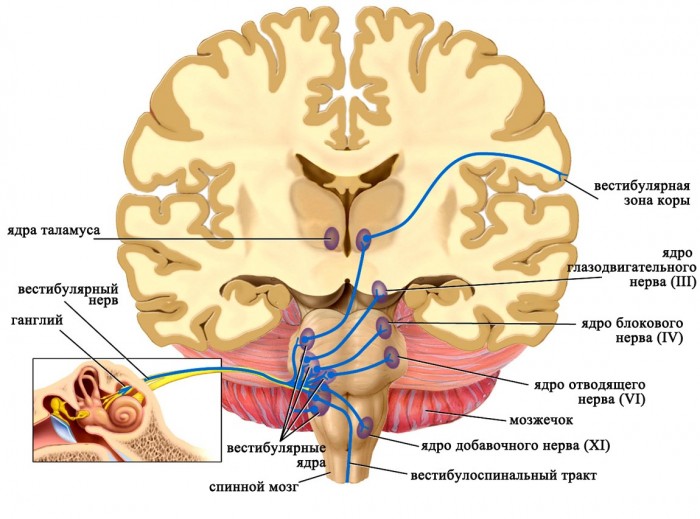

Орган равновесия. Ориентация тела в пространстве осуществляется вестибулярным аппаратом (рис. 142). Он находится в глубине пирамиды височной кости, рядом с улиткой внутреннего уха. Вестибулярный аппарат состоит из двух мешочков и трёх полукружных каналов . Каналы расположены в трёх взаимоперпендикулярных направлениях. Это соответствует трём измерениям пространства (высоте, длине, ширине) и позволяет определять положение и перемещение тела в пространстве.

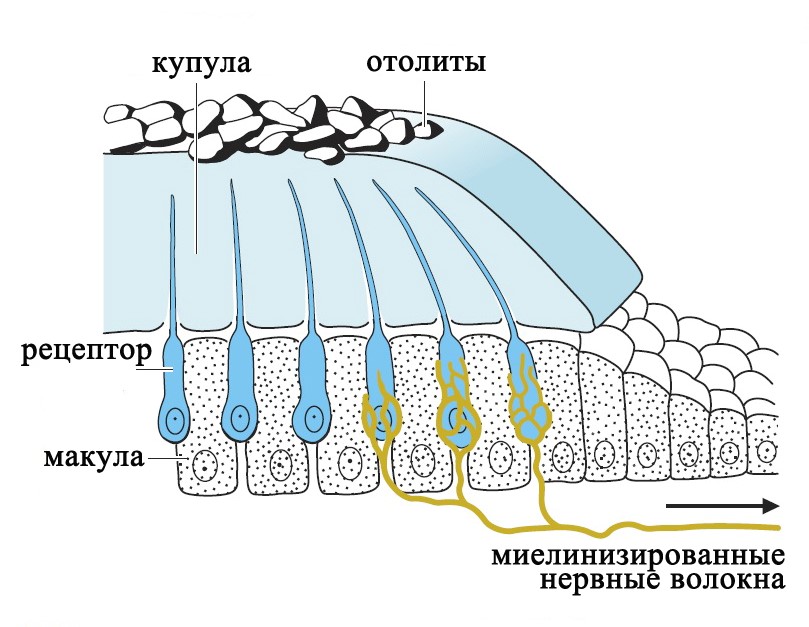

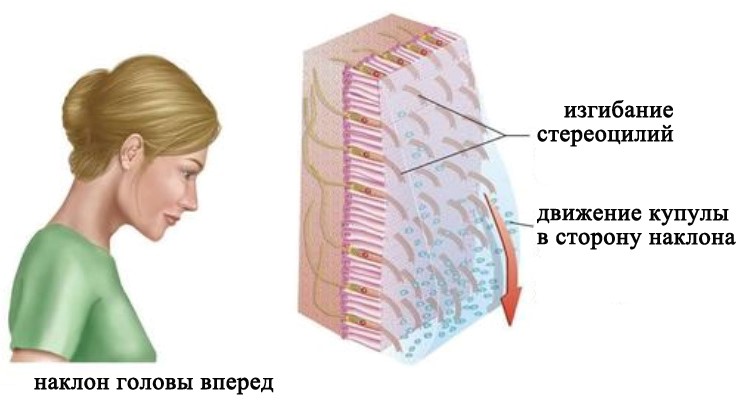

Рецепторы вестибулярного аппарата — это волосковые клетки. Они расположены в стенках мешочков и полукружных каналов. Мешочки заполнены густой жидкостью с небольшими кристалликами солей кальция. Если голова находится в вертикальном положении, давление приходится на волоски клеток, находящихся на дне мешочка. Если положение головы меняется, давление смещается на его боковые стенки (см. рис. 142).

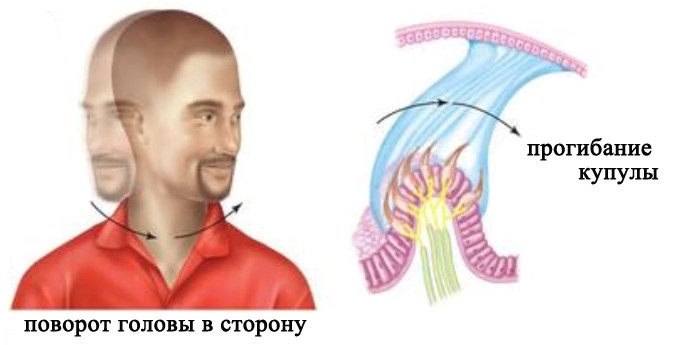

Полукружные каналы представляют собой, как и мешочки, замкнутые резервуары с жидкостью. При вращательных движениях тела жидкость в определённом канальце либо отстаёт в движении, либо продолжает двигаться по инерции, приводя к отклонению чувствительных волосков и возбуждению рецепторов.

От рецепторов вестибулярного аппарата нервные импульсы идут в центральную нервную систему. На уровне среднего мозга центры вестибулярного анализатора образуют тесные связи с центрами глазодвигательного нерва. Этим, в частности, и объясняется иллюзия движения предметов по кругу, после того как мы прекращаем вращение.

Рис. 142. Строение и функции вестибулярного аппарата: 1 — полукружный канал; 2 — мешочек; 3 — известковые кристаллики; 4 — волосковые клетки; 5 — нервные волокна; с п р а в а — изменения в органах равновесия при разном положении головы

Вестибулярные центры тесно связаны с мозжечком и гипоталамусом, из-за чего при укачивании у человека теряется координация движения и возникает тошнота. Заканчивается вестибулярный анализатор в коре большого мозга. Его участие в осуществлении сознательных движений позволяет управлять телом в пространстве.

Мышечное чувство. В мышцах и сухожилиях находятся рецепторы, регистрирующие растяжение и степень сокращения мышц. Они постоянно посылают в мозг нервные импульсы, соответствующие положению мышцы. Более того, человеку достаточно представить будущее движение, как рецепторы определяют, на какую величину мышца должна сократиться, чтобы это движение осуществилось.

В начале приобретения спортивного или трудового навыка человек вынужден контролировать зрением каждое своё движение. После того как навык выработан, надобность в зрительном контроле отпадает. Например, машинистка печатает «слепым» методом, пианист не смотрит на клавиши перед тем, как взять аккорд. Контроль мозга за этими движениями становится автоматическим. Он возможен благодаря мышечному чувству.

Зона коры больших полушарий, воспринимающая нервные импульсы от мышц, находится в одной из извилин его теменных долей. Управление произвольными движениями осуществляется нервными клетками, расположенными в лобных долях мозга.

Кожное чувство. Кожная чувствительность связана с осязанием — способностью организма воспринимать болевые,термические и механические (тактильные) воздействия при помощи различных специализированных рецепторов. Эти воздействия воспринимают кожа, слизистые оболочки рта, носа, языка. Кожная чувствительность помогает человеку взаимодействовать с окружающей средой. Различают тактильную рецепцию, которая позволяет человеку ощущать прикосновение, давление, вибрацию, температурную (тепловые и холодовые рецепторы) и болевую . Для здоровых людей вибрационное чувство имеет небольшое значение, но для слепоглухонемых ощущение вибрации во многом заменяет слух.

Некоторые тактильные рецепторы очень быстро адаптируются, поэтому ощущается не само прикосновение или давление, а только изменение. Например, мы не ощущаем одежду, которая постоянно прикасается к телу. Однако есть рецепторы, возбуждение которых мы пропустить не можем, это рецепторы боли. Боль является очень важным сигналом для организма, она предупреждает о возможном или произошедшем повреждении тканей и органов. К болевым ощущениям человек не привыкает. Чувство боли заставляет его обращать внимание на грозящую опасность. Боль предохраняет от травм, сообщает о возникновении заболевания. Благодаря чувству боли, мы мгновенно отдёргиваем руку от горячего или колющегося предмета.

Осязательные рецепторы расположены около границы эпидермиса и дермы и глубже. Они представляют собой окончания дендритов чувствительных нейронов.

Осязание — сложное чувство. С его помощью мы получаем информацию о размерах, форме, шероховатости, плотности, а также о некоторых других свойствах предмета, важных для его определения (рис. 143).

Рис. 143. Тактильная рецепция: 1 — рецептор; 2 — отросток чувствительного нейрона спинномозгового узла; 3 — спинной мозг; 4 — восходящие нервные пути; 5 — таламус; 6 — кожно-мышечная чувствительная зона коры больших полушарий

Информация от тела и конечностей по спинномозговым нервам поступает в спинной мозг. Там она участвует в запуске многих безусловных рефлексов (например, сгибание конечности в ответ на болевой стимул) и по восходящим волокнам передаётся в головной мозг. Чувствительность от головы по волокнам V пары черепно-мозговых нервов поступает в головной мозг. Объединённая информация от всей поверхности тела направляется в таламус, а затем в кору больших полушарий.

Центральный отдел кожного анализатора занимает переднюю часть теменной доли. Наибольшей кожной чувствительностью у человека обладают губы и руки (кончики пальцев и ладони), там находится больше всего нервных окончаний. Поэтому в коре больших полушарий особенно обширно представлены губы, лицо, кисти. Это значит, что от этих областей поступает наиболее детальная и подробная информация, в обработке которой участвует наибольшее число нейронов коры. В коре головного мозга происходит различение и узнавание предмета, возникает кожное ощущение.

Обонятельный анализатор. Обонятельные рецепторы находятся в слизистой оболочке верхних носовых раковин. Это нейроны, короткий отросток которых выходит на поверхность слизистой и заканчивается пучком ресничек (рис. 144).

Рис. 144. Орган обоняния. А — расположение органа обоняния в носовой полости: 1 — носовая полость; 2 — обонятельные рецепторы и отходящие от них в головной мозг чувствительные нервы; Б — обонятельные рецепторы: 1 — реснички; 2 — обонятельные клетки; 3 — эпителиальные клетки; 4 — аксоны, образующие нервные волокна

Не все вещества способны вызывать раздражение обонятельных клеток, а лишь летучие или растворимые в воде либо в жирах. При вдыхании воздуха молекулы пахучих веществ растворяются в слизи, покрывающей носовую полость, и взаимодействуют с ресничками рецептора. В клетках возникает нервный импульс, распространяющийся в центральную нервную систему по длинным отросткам — аксонам. Аксоны обонятельных рецепторов образуют обонятельные нервы. Современные учёные считают, что любой запах является смесью так называемых чистых запахов, точное число которых пока не установлено. По-видимому, их не менее нескольких десятков: цветочный, эфирный, гнилостный и др. Предполагают, что каждый обонятельный рецептор настроен на свой чистый запах и передаёт информацию именно о нём.

Центральный отдел обонятельного анализатора — обонятельная кора расположена на внутренней и нижней поверхности больших полушарий в передней её части. Там происходит формирование целостного обонятельного ощущения.

Вкусовой анализатор. В слизистой оболочке языка находятся небольшие возвышения — вкусовые сосочки , имеющие грибовидную, желобовидную или листовидную форму (рис. 145, А, 146). Каждый сосочек сообщается с ротовой полостью небольшим отверстием — порой . Она ведёт в небольшую камеру, на дне которой располагаются вкусовые рецепторы . Они представляют собой волосковые клетки, волоски которых погружены в жидкость, заполняющую камеру.

Когда пища оказывается во рту, она растворяется в слюне, и этот раствор попадает в полость камеры, воздействуя на реснички. Если рецепторная клетка реагирует на данное вещество, она возбуждается, и информация в виде нервных импульсов поступает в мозг.

Различные рецепторы вкуса по-разному реагируют на те или иные воздействия (рис. 145, Б). Так, кончик языка лучше воспринимает сладкое, боковые края языка — кислое. Рецепторы, расположенные на передних и боковых краях языка, реагируют на солёное, рецепторы задней поверхности языка — на горькое. Последних особенно много, и это не случайно. Несъедобные или ядовитые вещества часто обладают горьким, неприятным вкусом. Раздражение этими веществами рецепторов задней поверхности языка вызывает защитный рвотный рефлекс.

Рис. 145. Орган вкуса. А — строение вкусового сосочка: 1 — вкусовые рецепторы; 2 — вкусовой сосочек; 3 — вкусовые нервы; 4 — железы, секреты которых отмывают сосочек от воздействовавших на него веществ; Б — вкусовые зоны языка и ощущения, возникающие при их раздражении: 1 — горькое; 2 — кислое; 3 — солёное; 4 — сладкое; 5 — зона с разными рецепторами вкуса

Рис. 146. Желобовидные вкусовые сосочки в разрезе (микрофотография)

Рядом со вкусовыми сосочками находятся железы, выделяющие жидкость, которая непрерывно омывает сосочки. Поэтому вкусовые ощущения сохраняются недолго, и вскоре человек способен воспринимать новые ощущения.

В определении вкуса, помимо вкусовых ощущений, участвуют обонятельные, температурные, тактильные, а иногда и болевые рецепторы (если в рот попадёт едкое вещество). Синтез всех этих ощущений и определяет вкус пищи.

Вкусовая зона коры большого мозга находится на внутренней стороне височной доли, рядом с обонятельной.

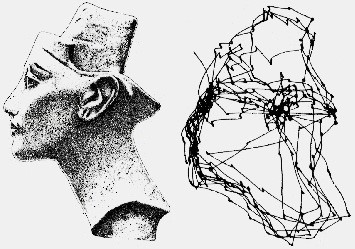

Иллюзии. Ложные восприятия, как мы знаем, называют иллюзиями . Помимо физических, причины их могут быть и психологическими. Так, мы обычно переоцениваем верхнюю часть фигуры: она кажется больше. Чтобы убедиться в этом, откройте страницу в книге, где есть цифра восемь. Оба кружка её кажутся одинаковыми. Переверните страницу шрифтом вниз, и вы увидите, что верхний кружок восьмёрки (теперь он внизу) кажется мельче. Иллюзорные восприятия корригируются практикой.

Компенсация одних анализаторов другими. Вы уже знаете, что слуховой анализатор связан со зрительным, зрительный — с мышечным и вестибулярным, вкусовой — с осязательным и обонятельным анализаторами. При недостаточном развитии или повреждении одного анализатора компенсаторно совершенствуются другие. Хотя другие анализаторы не могут полностью возместить функцию отсутствующего, они позволяют больному человеку по-новому приспособиться к жизни. Яркий пример этого — Ольга Скороходова, которая была слепоглухонемой, но смогла получить высшее образование, защитить кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию.

Вестибулярный аппарат, мешочки, полукружные каналы, волосковые клетки, мышечное чувство, кожное чувство, осязание, обонятельные клетки, вкусовые сосочки, вкусовые рецепторы.

1. Каково значение вестибулярного анализатора? Как вы думаете, для людей каких профессий наиболее важна корректная работа вестибулярного аппарата?

2. Почему после вращения человеку кажется, что воспринимаемые предметы продолжают движение по кругу?

3. Какими способами можно тренировать выносливость вестибулярного аппарата?

4. Что такое мышечное чувство?

5. Почему перед выполнением сложного действия важно мысленно представить его во всех деталях и нужной последовательности?

6. Как взаимодействуют органы вкуса и обоняния?

7. Из чего складывается общее ощущение пищи?

1. Что такое иллюзии? Приведите примеры из своей жизни.

2. Нарисуйте прямую вертикальную линию. Попробуйте её разделить пополам, не пользуясь линейкой. Затем измерьте половинки. Почему верхняя чаще оказывается меньше нижней? Как вы считаете, у кого чаще встречается эта ошибка: у людей, знающих или не знающих об этой иллюзии?

3. Организуйте и проведите дискуссию на тему «Вкус и обоняние — стражи человеческого здоровья».

Основные положения главы 12

Каждый анализатор состоит из рецепторов, нервных путей и чувствительной зоны коры больших полушарий. Там полученная информация оценивается, перерабатывается, хранится, а затем используется для ответных действий. Работа анализатора начинается с органов чувств.

Органы чувств — это специализированные органы, обеспечивающие преобразование информационных сигналов, поступающих от раздражителя, в форму, доступную для рецепторов. Так, радужка глаза, роговица, хрусталик и стекловидное тело обеспечивают чёткое изображение на сетчатке. Там происходят фотохимические процессы, которые превращают световые сигналы в поток нервных импульсов.

Наружное ухо преобразует воздушные колебания в механические колебания барабанной перепонки, косточки среднего уха усиливают их и через мембрану овального окна заставляют колебаться жидкость внутреннего уха, а та воздействует на слуховые рецепторы. Их механические колебания преобразуются в нервные импульсы.

Принципиально те же процессы происходят и в других органах чувств: поступающие раздражения преобразуются в нервные импульсы.

По нервам нервные импульсы поступают в головной мозг, в том числе и в кору больших полушарий. В первичных чувствительных зонах анализируются отдельные параметры раздражителя, во вторичных — воссоздаются образы в пределах данного анализатора (зрительного, слухового, тактильного), в третичных — воспроизводится всё событие в целом.

В общем анализаторы дают верную картину внешних событий. Отдельные неточности, иллюзии исправляются практикой. Каждый из анализаторов специфичен, он не может быть полностью заменён другим, но возможна частичная компенсация недостатка одного анализатора усиленным развитием другого.

Источник

Физиологические основы поддержания равновесия

Причиной головокружения в большинстве случаев служит нарушение согласованной деятельности различных сенсорных систем – вестибулярной, зрительной, проприоцептивной (информация о положении тела в пространстве, получаемая от рецепторов, расположенных главным образом в мышцах и сухожилиях). Кроме того, важной, а иногда и доминирующей причиной возникновения головокружения является дисфункция центральных структур, участвующих в поддержании равновесия тела, главным образом, ядер мозжечка.

Вестибулярная система

Вестибулярная система состоит из:

- лабиринта,

- вестибулярной части преддверно-улиткового нерва,

- вестибулярных ядер в стволе головного мозга, а также их связей с другими отделами ЦНС (центральной нервной системы).

Правильная работа вестибулярной системы позволяет человеку четко ориентироваться в трехмерном пространстве, а именно:

- воспринимать положение тела относительно вектора силы тяжести (статический компонент);

- ощущать направление и скорость движения тела при его угловых и линейных перемещениях (динамический компонент).

Лабиринт располагается в каменистой части височной кости и включает:

- отолитовый аппарат, который представлен двумя сообщающимися камерами (саккулус и утрикулус);

- системой трех полукружных каналов, располагающихся во взаимоперпендикулярных плоскостях.

Строение лабиринта

В каждой камере отолитового аппарата и в каждом полукружном канале имеется скопление рецепторных клеток – макула, которая покрыта желатинообразной массой – купулой. В отолитовом аппарате купула покрывает волосковые клетки наподобие подушки и содержит отложения кристаллов кальцита (отолиты), которые придают купуле дополнительный вес.

Отолитовый аппарат

В полукружных каналах желатинообразная масса не содержит отолитов и полностью перекрывает просвет канала.

Рецепторы вестибулярной системы представлены волосковыми клетками, которые несут на апикальной поверхности от 60 до 80 тонких выростов цитоплазмы (стереоцилий) и одну ресничку (киноцилию).

Восприятие положения тела относительно силы гравитации

При вертикальном положении головы макула утрикулуса располагается горизонтально. Когда голова наклоняется в сторону, утяжеленная отолитами желатинообразная мембрана под действием силы тяжести соскальзывает в сторону наклона. Это скольжение приводит к изгибанию стереоцилей волосковых клеток. Наклон стереоцилей сопровождается (в зависимости от направления) повышением или снижением частоты нервных импульсов в чувствительных нейронах вестибулярного ганглия. Макула саккулуса располагается вертикально и действует таким же образом.

Восприятие положения тела относительно силы гравитации

Восприятие линейных ускорений

При резком линейном ускорении тела купула саккулуса или утрикулуса за счет сил инерции смещается в направлении, противоположном направлению движения, что также приводит к изменению электрической активности рецепторов.

Восприятие углового ускорения

Три полукружных канала расположены в трех разных плоскостях. Каждый из трех каналов действует как замкнутая трубка, заполненная лимфой. В расширенной части канала его внутренняя стенка выстлана волосковыми клетками, а расположенная над ними купула полностью перекрывает просвет канала. При повороте головы полукружные каналы поворачиваются вместе с ней, а эндолимфа в силу своей инерции в первый момент остается на месте. В результате этого возникает разность давлений по обе сторону купулы, и она прогибается в направлении, противоположном движению. Это вызывает деформацию стереоцилий и последующее изменение активности нейронов.

Восприятие углового ускорения

При вращении головы только в горизонтальной, сагитальной или фронтальной плоскости активируются рецепторы одного из соответствующих каналов. При сложном вращении головы активируются рецепторы всех трех каналов. Информация от них поступает в головной мозг и на основе ее конвергенции и анализа модулируется истинная картина перемещения головы.

Центральный отдел вестибулярной системы

Аксоны чувствительных нейронов, тела которых располагаются в вестибулярном ганглии, следуют в продолговатый мозг и оканчиваются в четырех парных вестибулярных ядрах. Приходящие в эти ядра импульсы от рецепторов дают точную информацию о положении в пространстве исключительно головы (но не всего тела!), поскольку она может быть наклонена или повернута относительно туловища. Для восприятия положения тела в пространстве необходим также учет угла наклона и поворота головы относительно туловища, поэтому вестибулярные ядра получают дополнительные стимулы от проприорецепторов мышц шеи.

Далее от вестибулярных ядер афферентная импульсация направляется к нейронам специфических ядер таламуса, а отростки последних достигают постцентральной извилины коры больших полушарий головного мозга

Проприоцептивная система

Благодаря проприоцепции, мы ощущаем положение конечностей, движение и степень мышечного напряжения в них. Это дает человеку чувство “опоры”, т.е. осознание, что стопы опираются на какую-либо поверхность, удерживая вес тела. Рецепторный аппарат проприоцептивной чувствительности, расположен в мышцах, сухожилиях, фасциях, капсулах суставов, а также в коже.

Необходимо отметить, что важную роль в поддержании равновесия тела играют рецепторы глубокой чувствительности, расположенные не только в конечностях, но и в структурах шеи, главным образом, в глубоких мышцах. Информация, получаемая головным мозгом от этих рецепторов, необходима для пространственной ориентации человека, поддержании его позы, а также координинации движения головы и туловища.

Зрительная система

Эффективное поддержание равновесия требует четкого контроля со стороны зрительной системы (в соответствие с принципом обратной связи). При этом контроль над движениями мышц глазного яблока является чрезвычайно сложным процессом. Существует 3 основных системы контроля взора:

- Система саккадических движений глазных яблок;

- Система плавных (следящих) движений глазных яблок;

- Вестибуло-окулярная система.

В пределах головного мозга эти системы контролируются определенными анатомическими зонами, которые являются в значительной степени изолированными, и обеспечивают две главные функции:

- зафиксировать предмет рассматривания в периферии визуальной области, поворачивая к нему глаза;

- удержать изображение предмета рассматривания устойчивым на ямке сетчатки.

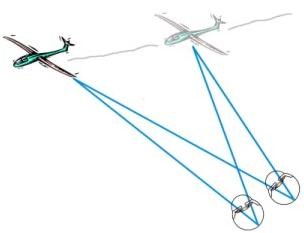

Система саккадических движений глазных яблок

Когда объект интереса появляется в периферии визуальной области, происходит быстрый поворот глазных яблок в его сторону, так, что изображение объекта проецируется на сетчатку в области желтого пятна. Тот же самый двигательный ответ глазных яблок может быть вызван внезапным звуком или болезненным стимулом. Такое быстрое движение глаз называется саккадическим, от французского слова, означающего резкое движение парусника при ветре или дергание головы лошади от потягивания узды. В целом, система саккадических движений глазных яблок обеспечивает обнаружение зрительной цели и выведение ее на наиболее чувствительную часть сетчатой оболочки. Саккады возникают, например, в процессе чтения, при этом глаза человека обычно совершают несколько саккадических движений на каждой строке. Кроме того, они появляются, когда человек рассматривает какой-либо объект (картину, скульптуру и пр.), но в этом случае саккады совершаются в разных направлениях (вверх, вниз, в стороны и под углом) последовательно от одной точки объекта к другой.

Классическое изображение, описывающее саккадические движение глазных яблок

при рассматривании объекта

Система плавных (следящих) движений глазных яблок

Когда объект рассматривания перемещается, саккадическая система может первоначально зафиксировать его, но скоро теряет, поскольку изображение ускользает из области желтого пятна (сетчатое скольжение). Плавные (следящие) движения глаз необходимы для длительной фиксации движущегося объекта и слежения за ним. После того как визуальная цель выбрана, система работает вне волевого контроля.

Схематическое изображение функционирования системы

плавных (следящих) движений глаз

Вестибуло-окулярная система

В то время как система следящих движений глазных яблок фиксирует изображение перемещающегося объекта рассматривания на желтом пятне, существует другая система, которая позволяет стабилизировать изображение неподвижного объекта рассматривания на сетчатке во время движения головы. Это основная функция вестибуло-окулярной системы. Благодаря ее наличию у человека во время движения на транспорте по неровной дороге или ходьбе не возникает проблем с четким рассматриванием отдаленного объекта. В том случае, когда по какой-либо причине вестибуло-окулярная система не работает возникает феномен, называющийся “осциллопсия” – “дергание” визуальной картинки при движении.

Мозжечок

Основная функция мозжечка заключается в получении информации о положении тела в пространстве от всех органов чувств и регуляции на ее основе мышечного тонуса и движений для поддержания равновесия и выполнения точных действий.

Для больных с повреждением мозжечка характерна астазия-абазия – нарушение способности к сохранению равновесия тела при стоянии и ходьбе. Больные ходят, широко расставив ноги – так называемая туловищная атаксия (“пьяная походка”).

Ходьба на пятках и носках невозможна. Атаксия в данном случае развивается вследствие неспособности головного мозга координировать деятельность мышц в процессе преодоления силы тяжести. Также выявляются глазодвигательные расстройства. Они проявляются нарушением фиксации взора на неподвижных или двигающихся объектах, в результате чего возникают рывковые движения глаз при слежении. Также характерен вертикальный нистагм, бьющий вверх или вниз.

Вертикальный нистагм при повреждении мозжечка.

Источник