- Проявление эмоций

- Биологическая роль эмоций. Виды эмоциональных состояний. Теории эмоций. Вегетативные и соматические компоненты эмоций. Роль эмоций в целенаправленной деятельности человека

- Физиологические механизмы мотиваций, эмоций. Вегетативные и соматические проявления эмоций. Классификация эмоций и мотиваций.

- Часть вторая. ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ЭМОЦИЯХ СОБЕСЕДНИКА

Проявление эмоций

Эмоции проявляются в соматическом, вегетативном и психическом компоненте.

Соматический компонент обусловлен участием в выражении эмоций скелетных мышц. На лице человека находятся 40 мышц, они участвуют в создании того или иного выражения лица – мимики. Эмоции выполняют роль регулятора общения и выражаются определенными жестами, позой, движениями.

Речь, а именно голос, является своеобразными индикаторами эмоций и позволяет передать тончайшие оттенки эмоционального состояния. Голос – это индивидуальная окраска эмоций.

Эмоции сопровождаются вегетативными реакциями: изменением артериального давления, частоты сердечных сокращений и др. Эти реакции являются результатами вовлечения симпатической нервной системы для лучшего взаимодействия с окружающей средой.

Психический компонент эмоций проявляется чувствами, переживаниями. Они индивидуальны, субъективны и их нельзя объективно оценить, – это внутренние ощущения.

Следует отметить, что вегетативный компонент эмоций – это немедленная форма ответа организма на ситуацию, а чувства относительно устойчивое состояние.

В онтогенезе биологические эмоции развиваются раньше, чем чувства, переживания. Чувства – это еще и настроение. Это реакция не на непосредственное событие, а на комплексное состояние организма.

Эмоции проявляются у человека на самых ранних этапах его жизни. Одним из наиболее ранних проявлений эмоций является плач – реакция на неудовлетворенные потребности в еде, воде, тепле, комфорте и т.д. Улыбка формируется к двум месяцам, страх формируется после того, как ребенок научится различать близкие и незнакомые лица. Речевой компонент эмоций появляется, пожалуй, позже других компонентов, когда ребенок полностью овладеет речью.

Дата добавления: 2014-12-22 ; просмотров: 1401 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Биологическая роль эмоций. Виды эмоциональных состояний. Теории эмоций. Вегетативные и соматические компоненты эмоций. Роль эмоций в целенаправленной деятельности человека

Эмоции — это психические реакции, отражающие субъективное отношение индивида к объективным явлениям. Эмоции возникают в составе мотиваций и играют важную роль в формировании поведения. Выделяют 3 вида эмоциональных состояний (А.Н. Леонтьев):

1. Аффекты — сильные, кратковременные эмоции, возникающие на уже имеющуюся ситуацию. Страх, ужас при непосредственной угрозе жизни.

2. Собственно эмоции — длительные состояния, отражающие отношение индивида к имевшейся или ожидаемой ситуации. Печаль, тревога, радость.

3. Предметные чувства — постоянные эмоции, связанные с каким — либо объектом (чувство любви к конкретному человеку, к Родине и т.д.).

4. Целостное определение эмоции должно принимать во внимание три аспекта или компонента:

· переживаемое или осознаваемое ощущение эмоции;

· процессы, происходящие в нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и других системах организма;

· поддающиеся наблюдению выразительные комплексы эмоций, в частности те, которые отражаются на лице.

1. Оценочная. Они позволяют быстро оценить возникшую потребность и возможность её удовлетворения. Например, при чувстве голода человек не подсчитывает калорийность имеющейся пищи, содержание в ней белков, жиров, углеводов, а просто ест в соответствии с интенсивностью чувства голода, т.е. интенсивностью соответствующей эмоции.

2. Побуждающая функция — эмоции стимулируют целенаправленное поведение. Например, отрицательные эмоции при голоде стимулируют пищедобывающее поведение.

3. Подкрепляющая функция. Эмоции стимулируютзапоминание и обучение.

4. Коммуникативная функция. Состоит в передаче своих переживаний другим индивидам. С помощью мимики передаются эмоции, а не мысли.

Эмоции выражаются определёнными двигательными и вегетативными реакциями. Например, при определённых эмоциях возникает соответствующая мимика, жестикуляция. Возрастает тонус скелетных мышц. Изменяется голос. Учащается сердцебиение, повышается АД. Это объясняется возбуждением двигательных центров, центров симпатической нервной системы и выбросом адреналина из надпочечников (полиграфия). Основное значение в формировании эмоций принадлежит гипоталамусу и лимбической системе. Особенно миндалевидному ядру. При его удалении у животных механизмы эмоций нарушаются. При раздражении миндалевидного ядра у человека возникают страх, ярость, гнев. Важное значение в формировании эмоций принадлежит лобной и височной областям коры. Например, при повреждении лобных областей возникает эмоциональная тупость. Неодинаково и значение полушарий. При временном выключении левого полушария возникают отрицательные эмоции — настроение становится пессимистичным. При выключении правого возникает противоположное настроение. Установлено, что первоначальное чувство благодушия, беспечности, лёгкости при употреблении алкоголя объясняется его воздействием на правое полушарие. Последующее ухудшение настроения, агрессивность, раздражительность обусловлено действием алкоголя на левое полушарие. Поэтому у людей с недостаточно развитым левым полушарием алкоголь практически сразу вызывает агрессивное поведение. У здоровых людей эмоциональное преобладание правого полушария проявляется мнительностью, повышенной тревожностью. При доминантности левого этих явлений нет (тест эмоциональной асимметрии мозга — юмор).

Важное значение в возникновении эмоций принадлежит балансу нейромедиаторов. Например, если в мозге возрастает содержание серотонина, настроение улучшается, при его недостатке наблюдается депрессия. Такая же картина наблюдается при недостатке или избытке норадреналина. Обнаружено, что у самоубийц значительно снижено содержание этих нейромедиаторов в мозге.

Источник

Физиологические механизмы мотиваций, эмоций. Вегетативные и соматические проявления эмоций. Классификация эмоций и мотиваций.

Мотивациейназывается эмоционально окрашенное состояние, возникающее в результате определённой потребности, которое формирует поведение, направленное на удовлетворение этой потребности. (К.В. Судаков).В зависимости от потребности, которая вызвала возникновение мотиваций, все они разделяются на биологические, социальные, идеальные. Биологические мотивации делятся на пищевую, питьевую, половую, оборонительную и т.д.

Мотивационное возбуждение обладает свойствами доминанты:

1.Оно инертно, т.е. длительно сохраняется, пока не будет удовлетворена вызвавшая его потребность.

2.Все посторонние раздражители благодаря суммации только усиливают мотивационное возбуждение.

3.Очаг мотивационного возбуждения подавляет все другие очаги и подчиняет себе все отделы Ц.Н.С.

4.При мотивационном возбуждении возрастает возбудимость тех отделов мозга, которые ответственны за возникновение мотивации.

5.Благодаря принципу доминанты в каждый конкретный момент времени поведение организма определяется той мотивацией, которая обеспечивает наилучшую адаптацию организма к условиям среды. После завершения одного мотивированного поведения, в организме возникает следующая по биологической и социальной значимости мотивация. Примеры. Биологическая (пищевая) – социальная – идеальная.

Все мотивации, независимо от вызывавшей их потребности, вызывают одинаковые измененияфункций организма:

1.Усиливается двигательная активность. Пример: страх, голод, жажда, любопытство, половое влечение. Исключение – пассивный страх (замирание)

2.Возрастает тонус симпатической нервной системы. В результате этого учащаются сердцебиения, повышается АД, усиливается дыхание и т.д.

3.Повышается чувствительность анализаторов, т.е. снижаются пороги раздражения рецепторов, улучшается проведение сигналов по нервным путям, анализ и синтез в коре. Это объясняется активацией Р.Ф. и симпатической нервной системы.

4.Происходит избирательная активация памяти, что необходимо для успешного выполнения соответствующего поведения. Например при голоде активизируются одни следы памяти, при страхе – другие.

5.Возникают эмоциональные переживания. Например отрицательных при страхе, голоде, жажде. Положительных при удовлетворении потребности.

В экспериментах на животных установлено, что пищевая, питьевая, оборонительная мотивации осуществляются задней областью гипоталамуса, где находятся центры голода и насыщения, жажды и т.д. В центрах голода и насыщения имеются нейроны, которые возбуждаются при недостатке или избытке глюкозы и жирных кислот в крови. Кроме гипоталамуса, где находятся низшие центры мотиваций, в их формировании важная роль принадлежит структурам лимбической системы. В частности миндалевидное ядро координирует активность центров голода и насыщения и формирует поведение на вкусную и невкусную пищу. Предполагают, что это же ядро обеспечивает выделение доминирующей мотивации.

Важная роль в формировании мотиваций принадлежит некоторым гормонам. Они, выделяются в кровь, поступают в спинномозговую жидкость и регулируют чувствительность нейронов мотивационных центров к нейромедиаторам. Особое значение имеют такие гормоны, как гастрин, холецистокинин, вещество Р. Гастрин стимулирует нейроны центра голода, а ХЦ – ПК тормозит их. В результате нарушения межнейронных связей или нейрохимических процессов возникают патологические изменения мотиваций. В частности известны нарушения пищевой мотивации (абулия и булимия), половой мотивации (сексуальные переверзии) и т.д. В связи с тесными взаимосвязями мотивационных и эмотивных механизмов нарушение мотиваций сопровождается эмоциональными перестройками. Таким образом, эмоции и мотивации являются базисными нервно – психическими процессами человека, которые определяют его целенаправленное поведение.

Эмоции – это психические реакции, отражающие субъективное отношение индивида к объективным явлениям. Эмоции возникают в составе мотиваций и играют важную роль в формировании поведения. Выделяют 3 вида эмоциональных состояний (А.Н. Леонтьев):

1.Аффекты – сильные, кратковременные эмоции, возникающие на уже имеющуюся ситуацию. Страх, ужас при непосредственной угрозе жизни.

2.Собственно эмоции – длительные состояния, отражающие отношение индивида к имевшейся или ожидаемой ситуации. Печаль, тревога, радость.

3.Предметные чувства – постоянные эмоции, связанные с каким – либо объектом (чувство любви к конкретному человеку, к Родине и т.д.).

Функции эмоций:

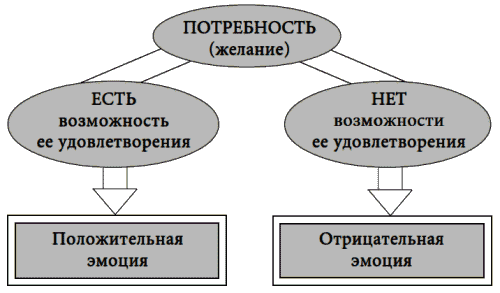

1.Оценочная. Они позволяют быстро оценить возникшую потребность и возможность её удовлетворения.

2.Побуждающая функция. Эмоции стимулируют целенаправленное поведение. Например, отрицательные эмоции при голоде стимулируют пищедобывающее поведение.

3.Подкрепляющая функция. Эмоции стимулируют запоминание и обучение.

4.Коммуникативная функция. Состоит в передаче своих переживаний другим индивидам. С помощью мимики передаются эмоции, а не мысли.

Эмоции выражаются определёнными двигательными и вегетативными реакциями. Например, при определённых эмоциях возникает соответствующая мимика, жестикуляция. Возрастает тонус скелетных мышц. Изменяется голос. Учащается сердцебиение, повышается А.Д. Это объясняется возбуждением двигательных центров, центров симпатической нервной системы и выбросом адреналина из надпочечников (полиграфия).

Основное значение в формировании эмоций принадлежит гипоталамусу и лимбической системе. Особенно миндалевидному ядру. При раздражении миндалевидного ядра у человека возникают страх, ярость, гнев. У человека важное значение в формировании эмоций принадлежит лобной и височной областям коры. Например, при повреждении лобных областей возникает эмоциональная тупость.

При всем многообразии проявлений эмоций в них можно выделить три основных компонента – соматический, вегетативный и субъективное переживание.

Соматический, или двигательный компонент формирует внешнее выражение эмоций, которое проявляется в двигательных реакциях (мимике, жестах, позах) и в уровне тонического напряжения мышц.

Вегетативный, или висцеральный компонент обусловлен изменениями активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, что обеспечивает готовность всех внутренних органов к предстоящей реакции организма. Вегетативные проявления эмоции весьма разнообразны: изменение электрического сопротивления кожи, частоты сердечных сокращений, кровяного давления, температуры кожи, гормонального и химического состава крови, расширение и сужение сосудов и др. реакции. Эти изменения вторично влияют на состояние психики. Вегетативный компонент характеризуется низкой управляемостью и практически не поддается контролю сознания.

Субъективные переживания – компонент, объективная оценка которого наиболее затруднительна, но для человека она в то же время и наиболее существенна. Это стержневая основа описываемого явления.

Дата добавления: 2018-06-01 ; просмотров: 2199 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Часть вторая. ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ЭМОЦИЯХ СОБЕСЕДНИКА

Эмоции человека – это его подлинное лицо, поскольку свидетельствуют о том, насколько удовлетворены наши потребности. Если мы испытываем положительные эмоции – значит, все у нас нормально, а внешние обстоятельства в полной мере отвечают нашим потребностям. Если же эмоции у человека отрицательные, значит, есть определенная диспропорция между его потребностями и возможностями их реализации.

Так что если вы видите, что человек испытывает положительные эмоции, то безошибочно можете заключить: те обстоятельства, в которых он находится, полностью удовлетворяют его потребностям. Теперь изучите как следует эти обстоятельства и вы узнаете, каковы его потребности; а если вы знаете, каковы его потребности (т. е. то, что он хочет), понять, что он за человек – совсем нетрудно. Если же вы видите, что человек испытывает отрицательные эмоции, значит, обстоятельства, в которых он оказался, не позволяют ему удовлетворить его потребности. Более того, вы знаете теперь, чего он не хочет ни под каким соусом. Что ж, это существенно дополнит уже частично созданный вами портрет этого субъекта.

Теперь остается выяснить, как узнать, какие эмоции в действительности испытывает тот или иной человек. Полагаться на вербальные сообщения человека о своем эмоциональном состоянии достаточно трудно и весьма опрометчиво. Он может говорить, что ему приятно наше общество, что ему с нами интересно, хотя на самом деле он просто боится нас обидеть, сказав правду: «Ты невыносим!» С другой стороны, он может и сам чистосердечно ошибаться при оценке своего эмоционального состояния. Например, многие люди думают, что им должна нравиться классическая музыка. После филармонического концерта они, конечно, скажут нам, что им «очень понравилось» и они получили «большое удовольствие». Часто они говорят это только потому, что думают: «Я должен получать удовольствие от классической музыки», а вовсе не потому, что им действительно понравилось. Предложите ему билет – один из двух – или на филармонический концерт, или стрип-шоу, и посмотрите, что он выберет…

Короче говоря, нам нужно найти объективные признаки тех или иных эмоций. Для этого нужно знать, что любая эмоция на самом деле неоднородна, а состоит из трех компонентов:

• психологический компонент эмоции – это то, что человек чувствует, то, что он думает, когда переживает ту или иную эмоцию (иногда здесь могут происходить ошибки – человек на самом деле раздражен, а ему кажется, что он просто «возбужден», что у него «приподнятое настроение»); задача этого компонента эмоции – сигнализировать, сообщать нам о том, удовлетворена или нет наша потребность;

• мышечный компонент эмоции – наиважнейший, ведь если вы собрались удовлетворять свою потребность (а эмоция всегда с этим связана), то вам понадобится мышечное усилие – само по себе ничего не происходит (после того как цель будет вами достигнута, вы сможете расслабиться);

• вегетативный компонент эмоции – это вторая наиважнейшая часть эмоции, то, как ведут себя в момент реализации той или иной эмоции внутренние органы (сердце, сосуды, легкие, почки и пр.) человека, от них удовлетворение потребности находится в прямой зависимости.

Возьмем для примера отрицательную эмоцию – страх. Мы встретились с опасностью, наша потребность в защищенности оказалась неудовлетворенной, а потому-то мы и испытываем отрицательную эмоцию. То, что эмоция отрицательная, – это сигнал: нам необходима мобилизация, чтобы с возникшей проблемой справиться. Необходимо напрячь мышцы, чтобы сбежать от этой опасности, а для этого нужно обеспечить эти напряженные мышцы большим количеством кислорода и питательными веществами. Тут-то и вступает в дело вегетативный компонент эмоции – нам понадобится увеличение силы и частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, изменение ритма дыхания, улучшенная терморегуляция (во избежание теплового удара), так что возрастет потливость и т. д. и т. п.

Вот именно эти два последних компонента эмоции – мышечный плюс вегетативный – и будут для нас главными при определении истинных эмоций нашего собеседника. К сожалению, ряд мышечных и телесных проявлений неспецифичен, т. е. может возникать при различных эмоциях. Мышечное напряжение с целым комплексом вегетативных реакций возникнет и в том случае, когда человек испытывает страх, и тогда, когда он зол, и тогда, когда он возбужден и очень чего-то хочет (поесть, например, или заняться сексом). Впрочем, это уже важная информация! Мышечное напряжение и вегетативные симптомы скажут нам о том, насколько человек включен в ситуацию, является ли его желание подлинным, а страх или гнев настоящим (они ведь могут быть и показушными).

Источник