Вегето-сосудистая дистония (ВСД) — симптомы и лечение

Что такое вегето-сосудистая дистония (ВСД)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Патриной А.В., невролога со стажем в 15 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

От редакции: вегето-сосудистая дистония (ВСД) — устаревший диагноз, которого нет Международной классификации болезней (МКБ-10). Дисфункция вегетативной нервной системы не является заболеванием сама по себе. Симптомы, при которых зачастую ставят диагноз ВСД, говорят о спектре заболеваний, для обнаружения которых нужна дополнительная диагностика. Некоторые из этих заболеваний — неврозы , панические атаки , тревожно-депрессивные расстройства — относятся к проблемам психиатрического профиля. Более корректным и современным термином для части расстройств, относимых к ВСД, является «соматоформная вегетативная дисфункция нервной системы». Этот диагноз идёт в МКБ-10 под кодом F 45.3.

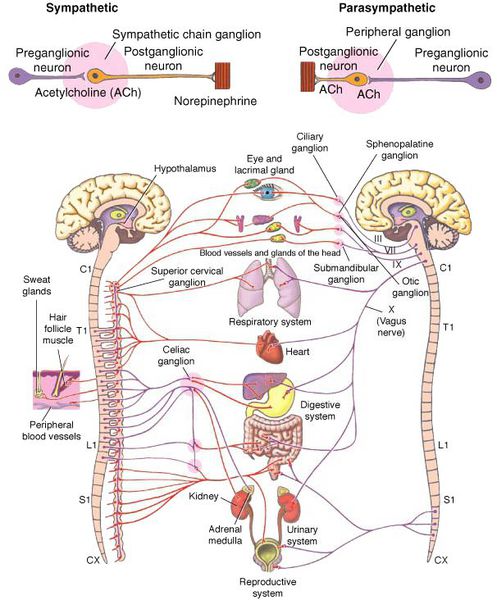

Вегетососудистая дистония (ВСД) — это синдром, представленный в виде разнообразных нарушений вегетативных функций, связанных с расстройством нейрогенной регуляции и возникающих по причине нарушения баланса тонической активности симпатического и парасимпатич еского отдела в егетативной нервной системы [3] . Проявляется функциональными нарушениями, но обусловлены они субклеточными нарушениями [5] .

Краткое содержание статьи — в видео:

Что такое вегетативная нервная система (ВНС)

Вегетативная (автономная) нервная система (ВСН) является частью нервной системы организма, контролирующей деятельность внутренних органов и обмен веществ во всём организме. Она располагается в коре и стволе головного мозга, области гипоталамуса, спинном мозге, и состоит из периферических отделов. Любая патология этих структур, а также нарушение взаимосвязи с ВСН могут стать причиной возникновения вегетативных расстройств [1] .

Вегетососудистая дистония может возникнуть в разном возрасте, но преимущественно она встречается у молодых [5] .

Особенности проявления заболевания

- У мужчин и женщин. Женщины страдают от ВСД в два раза чаще мужчин, но различий в проявлениях болезни нет [3] .

- У подростков. ВСД распространена у подростков из-за активной гормональной перестройки организма.

- У беременных. ВСД у беременных также возникает в связи с гормональными изменениями. Опасные последствия: при гипотоническом типе ВСД — плацентарная недостаточность, гипоксия плода; при гипертоническом — гестозы, преэклампсия, эклампсия; отслойка плаценты; гипертонус матки, преждевременные роды.

Причины ВСД

ВСД — многопричинное расстройство, которое может выступать в качестве отдельного первичного заболевания, но чаще оно является вторичной патологией, проявляющейся на фоне имеющихся соматических и неврологических заболеваний [15] .

Факторы риска развития вегето-сосудистой дистонии подразделяются на предрасполагающие и вызывающие.

Вызывающие факторы:

- Психогенные[5] — острые и хронические психо-эмоциональные стрессы и другие психические и невротические расстройства [3] , которые являются основными предвестниками (предикторами) заболевания [10] . ВСД — это, в сущности, избыточная вегетативная реакция на стресс [9] . Часто психические расстройства — тревожный синдром депрессия — параллельно с психическими симптомами сопровождаются вегетативными: у одних пациентов преобладают психические, у других на первый план выходят соматические жалобы, что затрудняет диагностику [10] .

- Физические — переутомление, солнечный удар (гиперинсоляция), ионизирующая радиация, воздействие повышенной температуры, вибрация. Часто воздействие физических факторов связано с осуществлением профессиональных обязанностей, тогда они позиционируются как факторы профессиональной вредности [1] , которые могут вызывать или усугубить клиническую картину вегетососудистой дистонии. В таком случае имеются ограничения по допуску к работе с указанными факторами (приказ Минздрава РФ от 2021 года № 29).

- Химические — хронические интоксикации, злоупотребление алкоголем, никотином, спайсами и другими психоактивными веществами [5] . Проявления ВСД также могут быть связаны с побочными действиями некоторых лекарственных препаратов: антидепрессантов с активирующим действием, бронходилататоров, леводопы и препаратов, содержащих эфедрин и кофеин [10] . После их отмены происходит регресс симптомов ВСД.

- Дисгормональные — этапы гормональной перестройки: пубертат, климакс [3] , беременность, дизовариальные расстройства [5] , приём противозачаточных средств с периодами отмены [10] .

- Инфекционные — острые и хронические инфекции верхних дыхательных путей, мочеполовой системы, инфекционные заболевания нервной системы (менингиты, энцефалиты и другое) [5] .

- Иные заболевания головного мозга — болезнь Паркинсона, дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП), последствия черепно-мозговой травмы и другие [3] .

- Иные соматические заболевания — гастрит, панкреатит, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, тиреотоксикоз [1] .

Предрасполагающие факторы:

- Наследственно-конституциональные особенности организма — заболевание возникает в детстве или в подростковом возрасте, со временем расстройство компенсируется, но восстановление нарушенных функций нестойкое, поэтому ситуация легко дестабилизируется под воздействием неблагоприятных факторов [10] .

- Особенности личности[5] — усиленная концентрация внимания на соматических (телесных) ощущениях, которые воспринимаются как проявление болезни, что, в свою очередь, запускает патологический механизм психо-вегетативной реакции [6] .

- Неблагоприятные социально-экономические условия — состояние экологии в целом, низкий уровень жизни, экономический кризис в стране, жилищные условия отдельных людей, культура питания (приверженность фастфуду, удешевление производства продуктов питания за счёт использования ненатурального сырья), культура спорта (несмотря на активное строительство спортивных комплексов, всё-таки полноценная интеграция спорта в повседневную жизнь населения не происходит) [5] . Также речь идёт об особенности климата в центральной части России с дефицитом ультрафиолетового излучения в холодное время года, что приводит к обострению многих хронических заболеваний в осенне-весенний период, в том числе и ВСД [1] .

- Патологии перинатального (дородового) периода — внутриутробные инфекции и интоксикации, резусконфликты, внутриутробная гипоксия (кислородное голодание), гестозы матери, фетоплацентарная недостаточность и другие [6] .

Мясищев В.Н., выдающийся отечественный психотерапевт, полагает, что ВСД развивается в результате влияния психо-эмоциональных нарушений на имеющиеся вегетативные аномалии [13] .

Также заболевание может возникать и у здоровых людей как транзиторная (временная) психофизиологическая реакция на какие-либо чрезвычайные, экстремальные ситуации [10] .

Симптомы вегето-сосудистой дистонии

ВСД характеризуется проявлением симпатических, парасимпатических или смешанных симптомокомплексов [1] . Преобладание тонуса симпатической части ВСН (симпатикотония) выражается в тахикардии, бледности кожи, повышении артериального давления, ослаблении сокращений стенок кишечника (перистальтике), расширении зрачка, ознобе, ощущении страха и тревоги [2] . Гиперфункция парасимпатического отдела (ваготония) сопровождается замедлением сердцебиения (брадикардией), затруднением дыхания, покраснением кожи лица, потливостью, повышенным слюноотделением, снижением артериального давления, раздражением (дискинезией) кишечника [2] .

Источник

Вегетативная дисфункция, ассоциированная с тревожными расстройствами

Д.м.н., проф. О.В. Воробьева, В.В. Русая

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Вегетативная (вегетососудистая) дистония – диагностическая категория, чрезвычайно часто используемая врачами.

Большинство практикующих врачей под термином «вегетативная дистония» понимают психогенно обусловленные полисистемные вегетативные нарушения. Обычно вегетативные нарушения являются вторичными, возникающими на фоне психических или соматических заболеваний.

Чаще всего вегетативная дисфункция сопутствует психогенным заболеваниям (психо-физиологические реакции на стресс, расстройства адаптации, психосоматические заболевания, посттравматическое стрессорное расстройство, тревожно-депрессивные расстройства), но может сопровождать и органические заболевания нервной системы, соматические болезни, физиологические гормональные перестройки и т. д. Вегетативная дистония не может рассматриваться в качестве нозологического диагноза [1]. Допустимо использовать этот термин при формулировке синдромального диагноза, на этапе уточнения категории психопатологического синдрома, сопряженного с вегетативными нарушениями.

Как диагностировать синдром вегетативной дистонии?

Большинство больных (свыше 70%), имеющих психогенно обусловленную вегетативную дисфункцию, предъявляют исключительно соматические жалобы. Приблизительно треть больных наряду с массивными соматическими жалобами активно сообщает о симптомах психического неблагополучия (чувство беспокойства, подавленность, раздражительность, плаксивость). Обычно эти симптомы больные склонны трактовать как вторичные по отношению к «тяжелому» соматическому недугу (реакция на заболевание). Поскольку вегетативная дисфункция часто имитирует органную патологию, необходимо провести тщательное соматическое обследование пациента. Это необходимый этап негативной диагностики вегетативной дистонии. В то же время при обследовании этой категории больных целесообразно избегать малоинформативных, многочисленных исследований, поскольку как проводимые исследования, так и неизбежные инструментальные находки могут поддерживать катастрофические представления пациента о своем заболевании.

Вегетативные расстройства у этой категории больных имеют полисистемные проявления. Однако конкретный пациент усиленно может акцентировать внимание врача на наиболее значимых жалобах, например в кардиоваскулярной системе, и игнорировать при этом симптомы со стороны других систем. Поэтому практическому врачу необходимы знания типичных симптомов для выявления вегетативной дисфункции в различных системах. Наиболее узнаваемыми являются симптомы, связанные с активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы. Вегетативная дисфункция чаще всего наблюдается в кардио-васкулярной системе: тахикардия, экстрасистолия, неприятные ощущения в груди, кардиалгия, артериальная гипер- и гипотония, дистальный акроцианоз, волны жара и холода. Расстройства в респираторной системе могут быть представлены отдельными симптомами (затрудненное дыхание, «ком» в горле) или достигать синдромальной степени. Ядром клинических проявлений гипервентиляционного синдрома являются различные дыхательные нарушения (ощущение нехватки воздуха, одышка, чувство удушья, ощущение потери автоматизма дыхания, ощущение кома в горле, сухость во рту, аэрофагия и др.) и/или гипервентиляционные эквиваленты (вздохи, кашель, зевота). Дыхательные нарушения участвуют в формировании других патологических симптомов. Например, у пациента могут быть диагностированы мышечно-тонические и моторные расстройства (болезненное напряжение мышц, мышечные спазмы, судорожные мышечно-тонические феномены); парестезии конечностей (чувство онемения, покалывания, «ползания мурашек», зуд, жжение) и/или носогубного треугольника; феномены измененного сознания (предобморочные состояния, чувство «пустоты» в голове, головокружение, неясность зрения, «туман», «сетка», снижение слуха, шум в ушах). В меньшей степени врачи акцентируют внимание на гастроинтестинальных вегетативных расстройствах (тошнота, рвота, отрыжка, метеоризм, урчание, запоры, поносы, абдоминальные боли). Однако нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта достаточно часто беспокоят пациентов с вегетативной дисфункцией. Наши собственные данные свидетельствуют, что желудочно-кишечный дистресс наблюдается у 70% пациентов, страдающих паническим расстройством. Недавние эпидемиологические исследования показали, что более чем у 40% пациентов с паникой гастроинтестинальные симптомы удовлетворяют критериям диагноза «синдром раздраженной кишки» [2].

Таблица 1. Специфические симптомы тревоги

| Тип расстройства | Диагностические критерии |

| Генерализованное тревожное расстройство | Неконтролируемая тревога, формируемая вне зависимости от конкретного жизненного события |

| Расстройства адаптации | Чрезмерная болезненная реакция на какое-либо жизненное событие |

| Фобии | Тревога, связанная с определенными ситуациями (ситуационная тревога, возникающая в ответ на предъявление известного раздражителя), сопровождаемая реакцией избегания |

| Обсессивно-компульсивное расстройство | Навязчивый (обсессивный) и вынужденный (компульсивный) компоненты: назойливые, повторяющиеся мысли, которые больной не в состоянии сам подавить, и повторные стереотипные действия, выполняемые в ответ на навязчивую идею |

| Паническое расстройство | Повторяющиеся панические приступы (вегетативные кризы) |

Важно оценить развитие вегетативных симптомов во времени. Как правило, появление или усугубление интенсивности жалоб пациентов связано с конфликтной ситуацией или стрессовым событием. В дальнейшем интенсивность вегетативных симптомов сохраняет зависимость от динамики актуальной психогенной ситуации. Наличие временной связи соматических симптомов с психогенными является важным диагностическим маркером вегетативной дистонии. Закономерной для вегетативной дисфункции является замена одних симптомов на другие. «Подвижность» симптомов — одна из наиболее характерных черт вегетативной дистонии. В то же время появление нового «непонятного» для больного симптома является для него дополнительным стрессом и может привести к утяжелению заболевания.

Вегетативные симптомы сопряжены с нарушениями сна (трудности засыпания, чуткий поверхностный сон, ночные пробуждения), астеническим симптомо-комплексом, раздражительностью по отношению к привычным жизненным событиям, нейроэндокринными нарушениями. Выявление характерного синдромального окружения вегетативных жалоб помогает в диагностике психовегетативного синдрома.

Как поставить нозологический диагноз?

Психические нарушения облигатно сопровождают вегетативную дисфункцию. Однако тип психического расстройства и степень его выраженности широко варьируют у пациентов. Психические симптомы часто скрываются за «фасадом» массивной вегетативной дисфункции, игнорируются больным и окружающими его лицами. Умение врача увидеть у пациента, помимо вегетативной дисфункции, психопатологические симптомы оказывается решающим для правильной диагностики заболевания и адекватного лечения. Чаще всего вегетативная дисфункция сопряжена с эмоционально-аффективными расстройствами: тревогой, депрессией, смешанным тревожно-депрессивным расстройством, фобиями, истериями, ипохондриями. Лидером среди психопатологических синдромов, ассоциированных с вегетативной дисфункцией, является тревога. В индустриальных странах последние десятилетия наблюдается стремительный рост числа тревожных заболеваний. Наряду с ростом заболеваемости неуклонно растут прямые и непрямые затраты, связанные этими заболеваниями [1, 2].

Для всех тревожных патологических состояний характерны как общие тревожные симптомы, так и специфические. Вегетативные симптомы являются неспецифическими и наблюдаются при любом типе тревоги. Специфические симптомы тревоги, касающиеся типа ее формирования и течения, определяют конкретный тип тревожного расстройства (табл. 1). Поскольку тревожные расстройства отличаются друг от друга в первую очередь факторами, вызывающими тревогу, и эволюцией симптомов во времени, то ситуационные факторы и когнитивное содержание тревоги должны быть точно оценены клиницистом.

Наиболее часто в поле зрения невролога попадают пациенты, страдающие генерализованным тревожным расстройством (ГТР), паническим расстройством (ПР), расстройством адаптации.

ГТР возникает, как правило, до 40 лет (наиболее типичное начало между подростковым возрастом и третьим десятилетием жизни), течет хронически годами с выраженной флуктуацией симптомов. Основным проявлением заболевания является чрезмерная тревога или беспокойство, наблюдающиеся почти ежедневно, с трудом поддающиеся произвольному контролю и не ограниченные конкретными обстоятельствами и ситуациями, в сочетании со следующими симптомами:

- нервозность, беспокойство, ощущение взвинченности, состояние на грани срыва;

- утомляемость;

- нарушение концентрации внимания, «отключения»;

- раздражительность;

- мышечное напряжение;

- нарушения сна, чаще всего затруднения засыпания и поддержания сна.

Кроме того, неограниченно могут быть представлены неспецифические симптомы тревоги: вегетативные (головокружение, тахикардия, эпигастральный дискомфорт, сухость во рту, потливость и др.); мрачные предчувствия (беспокойство о будущем, предчувствие «конца», трудности концентрации); моторное напряжение (двигательное беспокойство, суетливость, невозможность расслабиться, головные боли напряжения, озноб). Содержание тревожных опасений обычно касается темы собственного здоровья и здоровья близких. При этом больные стремятся установить для себя и семьи особые правила поведения, чтобы свести риски нарушения здоровья к минимуму. Любые отклонения от привычного жизненного стереотипа вызывают усиление тревожных опасений. Повышенное внимание к своему здоровью постепенно формирует ипохондрический стиль жизни.

ГТР относится к хроническим тревожным расстройствам с высокой вероятностью возвращения симптомов в будущем. Согласно эпидемиологическим исследованиям, у 40% пациентов симптомы тревоги персистируют свыше пяти лет [5]. Ранее ГТР большинством экспертов рассматривалось как мягкое расстройство, которое достигает клинической значимости только в случае коморбидности с депрессией. Но увеличение фактов, свидетельствующих о нарушении социальной и профессиональной адаптации больных с ГТР, заставляет более серьезно относиться к этому заболеванию.

ПР — крайне распространенное, склонное к хронизации заболевание, манифестирующее в молодом, социально активном возрасте. Распространенность ПР, по данным эпидемиологических исследований, составляет 1,9-3,6% [6]. Основным проявлением ПР являются повторяющиеся пароксизмы тревоги (панические атаки). Паническая атака (ПА) представляет собой необъяснимый мучительный для больного приступ страха или тревоги в сочетании с различными вегетативными (соматическими) симптомами.

Диагностика ПА основывается на определенных клинических критериях. ПА характеризуется пароксизмальным страхом (часто сопровождающимся чувством неминуемой гибели) или тревогой и/или ощущением внутреннего напряжения и сопровождается дополнительными (паникоассоциированными) симптомами:

- пульсация, сильное сердцебиение, учащенный пульс;

- потливость;

- озноб, тремор, ощущение внутренней дрожи;

- ощущение нехватки воздуха, одышка;

- затруднение дыхания, удушье;

- боль или дискомфорт в левой половине грудной клетки;

- тошнота или абдоминальный дискомфорт;

- ощущение головокружения, неустойчивость, легкость в голове или предобморочное состояние;

- ощущение дереализации, деперсонализации;

- страх сойти с ума или совершить неконтролируемый поступок;

- страх смерти;

- ощущение онемения или покалывания (парестезии) в конечностях;

- ощущение прохождения по телу волн жара или холода.

ПР имеет особый стереотип становления и развития симптоматики. Первые атаки оставляют неизгладимый след в памяти больного, что ведет к появлению синдрома «ожидания» приступа, который в свою очередь закрепляет повторяемость атак. Повторение атак в сходных ситуациях (в транспорте, пребывании в толпе и т. д.) способствует формированию ограничительного поведения, т. е. избегания потенциально опасных для развития ПА мест и ситуаций.

Коморбидность ПР с психопатологическими синдромами имеет тенденцию нарастания по мере увеличения срока заболевания. Лидирующее положение по коморбидности с ПР занимают агорафобия, депрессия, генерализованная тревога. Многими исследователями доказано, что при сочетании ПР и ГТР оба заболевания проявляются в более тяжелой форме, взаимно отягощают прогноз и снижают вероятность ремиссии.

У некоторых лиц с чрезвычайно низкой стрессоустойчивостью в ответ на стрессовое событие, не выходящее за рамки обычного или повседневного психического стресса, может развиться болезненное состояние. Более или менее очевидные для больного стрессовые события вызывают болезненные симптомы, нарушающие привычное функционирование пациента (профессиональная деятельность, социальные функции). Эти болезненные состояния были названы расстройством адаптации — реакция на явный психосоциальный стресс, которая появляется в течение трех месяцев после начала воздействия стресса. На дезадаптивный характер реакции указывают симптомы, выходящие за рамки нормы и ожидаемых реакций на стресс, и нарушения в профессиональной деятельности, обычной социальной жизни или во взаимоотношениях с другими лицами. Расстройство не является реакцией на чрезвычайный стресс или обострением ранее существовавшего психического заболевания. Реакция дезадаптации длится не более 6 месяцев. Если симптомы сохраняются более 6 месяцев, диагноз расстройства адаптации пересматривается.

Клинические проявления адаптивного расстройства крайне вариабельны. Тем не менее, обычно можно выделить психопатологические симптомы и сопряженные с ними вегетативные расстройства. Именно вегетативные симптомы заставляют пациента искать помощи у врача. Чаще всего дезадаптация характеризуется тревожным настроением, ощущением неспособности справиться с ситуацией и даже снижением способности функционировать в повседневной жизни. Тревожность проявляется диффузным, крайне неприятным, часто неопределенным ощущением опасения чего-то, ощущением угрозы, чувством напряжения, повышенной раздражительностью, плаксивостью. В то же время тревога у этой категории пациентов может проявляться конкретными страхами, в первую очередь опасениями по поводу собственного здоровья. Пациенты испытывают страх перед возможным развитием инсульта, инфаркта, онкологического процесса и другими тяжелыми заболеваниями. Для этой категории пациентов характерны частые посещения врача, проведение многочисленных повторных инструментальных исследований, тщательное изучение медицинской литературы.

Последствием болезненных симптомов является социальная дезадаптация. Больные начинают плохо справляться с привычной профессиональной деятельностью, их преследуют неудачи в работе, в результате чего они предпочитают избегать профессиональной ответственности, отказываться от возможности карьерного роста. Треть пациентов полностью прекращает профессиональную деятельность.

Как лечить вегетативную дистонию?

Несмотря на обязательное наличие вегетативной дисфункции и часто замаскированный характер эмоциональных нарушений при тревожных расстройствах, базовым методом лечения тревоги является психофармакологическое лечение. Лекарственные препараты, успешно используемые для лечения тревоги, воздействуют на различные нейротрансмиттеры, в частности на серотонин, норадреналин, ГАМК.

Какой препарат выбрать?

Спектр противотревожных препаратов чрезвычайно широк: транквилизаторы (бензодиазепиновые и небензодиазепиновые), антигистаминные препараты, α-2-дельта-лиганды (прегабалин), малые нейролептики, седативные растительные сборы и, наконец, антидепрессанты. Антидепрессанты успешно использовались для лечения пароксизмальной тревоги (панических атак) с 60-х годов XX столетия. Но уже в 90-е годы стало понятно, что, независимо от типа хронической тревоги, антидепрессанты эффективно купируют ее. В настоящее время селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) большинством исследователей и врачей-практиков признаны препаратами выбора для лечения хронических тревожных расстройств. Это положение базируется на несомненной антитревожной эффективности и хорошей переносимости препаратов группы СИОЗС. Кроме того, при длительном применении они не утрачивают своей эффективности. У большинства людей побочные эффекты СИОЗС выражены незначительно, обычно проявляются в течение первой недели лечения, а затем исчезают. Иногда побочные эффекты можно нивелировать корректировкой дозы или времени приема лекарства. Регулярный прием СИОЗС обуславливает наилучшие результаты лечения. Обычно тревожные симптомы купируются спустя одну или две недели от начала приема лекарства, после чего антитревожный эффект препарата нарастает градуировано.

Бензодиазепиновые транквилизаторы в основном используются для купирования острых симптомов тревоги и не должны применяться более 4 недель из-за угрозы формирования синдрома зависимости. Данные о потреблении бензодиазепинов (БЗ) свидетельствуют о том, что они остаются наиболее часто назначаемыми психотропными средствами. Достаточно быстрое достижение противотревожного, в первую очередь седативного эффекта, отсутствие очевидных неблагоприятных влияний на функциональные системы организма оправдывают известные ожидания врачей и пациентов, по крайней мере, в начале лечения. Психоторопные свойства анксиолитиков реализуются через ГАМК-эргическую нейротрансмиттерную систему. Благодаря морфологической однородности ГАМК-эргических нейронов в разных отделах ЦНС, транквилизаторы могут влиять на значительную часть функциональных образований головного мозга, что в свою очередь обуславливает широту спектра их эффектов, в том числе неблагоприятных. Поэтому применению БЗ сопутствует целый ряд проблем, связанных с особенностями их фармакологического действия. К основным из них относятся: гиперседация, миорелаксация, «поведенческая токсичность», «парадоксальные реакции» (усиление ажитации); психическая и физическая зависимость.

Комбинация СИОЗС с БЗ или малыми нейролептиками широко используется в терапии тревоги. Особенно оправдано назначение малых нейролептиков больным в начале терапии СИОЗС, что позволяет нивелировать индуцированную СИОЗС тревогу, возникающую у некоторых больных в инициальном периоде терапии. Кроме того, на фоне приема дополнительной терапии (БЗ или малые нейролептики) больной успокаивается, легче соглашается с необходимостью ждать развития антитревожного эффекта СИОЗС, лучше соблюдает терапевтический режим (улучшается комплаенс).

Что предпринять в случае недостаточного ответа на лечение?

Если в течение трех месяцев терапия оказывается недостаточно эффективной, необходимо рассмотреть альтернативное лечение. Возможен переход на антидепрессанты более широкого спектра действия (антидепрессанты двойного действия или трициклические антидепрессанты) или включение дополнительного препарата в схему лечения (например, малые нейролептики). Комбинированное лечение СИОЗС и малыми нейролептиками обладает следующими преимуществами:

- влияние на широкий спектр эмоциональных и соматических симптомов, в особенности на болевые ощущения;

- более быстрое наступление антидепрессивного эффекта;

- более высокая вероятность ремиссии.

Наличие отдельных соматических (вегетативных) симптомов также может быть показанием для назначения комбинированного лечения. Наши собственные исследования показали, что пациенты с ПР, имеющие симптомы желудочно-кишечного дистресса, хуже откликаются на терапию антидепрессантами, чем пациенты, не имеющие таковых симптомов. Антидепрессивная терапия была эффективна только у 37,5% пациентов, предъявляющих жалобы на желудочно-кишечные вегетативные расстройства, против 75% пациентов в группе больных, не предъявляющих жалобы на ЖКТ. Поэтому в некоторых случаях полезными могут оказаться препараты, воздействующие на отдельные тревожные симптомы. Например, бета-блокаторы уменьшают тремор и купируют тахикардию, препараты с антихолинергическим эффектом уменьшают потливость, а малые нейролептики воздействуют на желудочно-кишечный дистресс.

Среди малых нейролептиков наиболее часто для лечения тревожных расстройств используется алимемазин (Тералиджен). У клиницистов накоплен значительный опыт терапии Тералидженом пациентов с вегетативной дисфункцией. Механизм действия алимемазина многогранен и включает как центральные, так и периферические компоненты (табл. 2).

Таблица 2. Механизмы действия Тералиджена

| Механизм действия | Эффект |

| Центральные | |

| Блокада D2-рецепторов мезолимбической и мезокортикальной системы | Антипсихотический |

| Блокада 5 НТ-2 А-серотониновых рецепторов | Антидепрессивный, синхронизация биологических ритмов |

| Блокада D2-рецепторов триггерной зоны рвотного и кашлевого центра ствола мозга | Противорвотный и противокашлевый |

| Блокада α-адренорецепторов ретикулярной формации | Седативный |

| Блокада Н1-рецепторов ЦНС | Седативный, гипотензивный |

| Периферические | |

| Блокада периферических α-адренорецепторов | Гипотензивный |

| Блокада периферических Н1-рецепторов | Противозудный и противоаллергический |

| Блокада ацетилхолиновых рецепторов | Спазмолитический |

На основании многолетнего опыта использования алимемазина (Тералиджена) можно сформулировать перечень целевых симптомов для назначения препарата при курации тревожных расстройств:

- нарушения сна (трудности засыпания) — доминирующий симптом;

- чрезмерная нервозность, возбудимость;

- необходимость усиления эффектов базисной (антидепрессивной) терапии;

- жалобы на сенестопатические ощущения;

- гастроинтестинальный дистресс, в частности тошнота, а также боль, зуд в структуре жалоб. Прием Тералиджена рекомендуется начинать с минимальных доз (одна таблетка на ночь) и постепенно увеличивать дозу до 3 таблеток в сутки.

Какова длительность лечения тревожных расстройств?

Не существует четких рекомендаций по длительности терапии тревожных синдромов. Тем не менее, большинством исследований доказана польза длительных курсов терапии. Считается, что после редукции всех симптомов должно пройти не менее четырех недель лекарственной ремиссии, после чего делается попытка отмены препарата. Слишком ранняя отмена лекарства может привести к обострению заболевания. Остаточные симптомы (чаще всего симптомы вегетативной дисфункции) свидетельствуют о неполной ремиссии и должны рассматриваться как основание для продления лечения и перехода на альтернативную терапию. В среднем, продолжительность лечения составляет 2-6 месяцев.

Список использованной литературы

Источник