- Валентность (психология) — Valence (psychology)

- СОДЕРЖАНИЕ

- История использования

- Критерий эмоции

- Измерение

- Их психологическая характеристика

- Эмоция

- Содержание

- Описание и методы изучения

- Границы понятия

- Особенности

- Характеристики

- Валентность (тон)

- Интенсивность

- Стеничность

- Содержание

- Физиология

- Мимическая обратная связь

- Эмоции и стресс

- Формулы эмоций

- Формула Симонова

- Формула К. В. Анохина

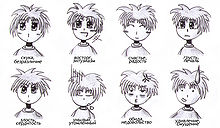

- Мимические проявления

Валентность (психология) — Valence (psychology)

Валентность , или гедонический тон , — это аффективное качество, относящееся к внутренней привлекательности / «хорошей» (положительной валентности) или отвращению / «плохой» (отрицательной валентности) события, объекта или ситуации. Этот термин также характеризует и классифицирует определенные эмоции . Например, эмоции, обычно называемые «негативными», такие как гнев и страх , имеют отрицательную валентность . Радость имеет положительную валентность . Положительно валентные эмоции вызываются положительно валентными событиями, объектами или ситуациями. Этот термин также используется для описания гедонистического тона чувств , аффекта , определенного поведения (например, приближения и избегания), достижения или недостижения цели, а также соответствия или нарушения норм . Амбивалентность можно рассматривать как конфликт между положительными и отрицательными носителями валентности.

Теоретики, использующие основанный на валентности подход к изучению аффекта , суждения и выбора, постулируют, что эмоции с одинаковой валентностью (например, гнев и страх или гордость и удивление ) оказывают аналогичное влияние на суждения и выбор. Страдание — это отрицательная валентность, а противоположность ему — удовольствие или счастье . Страдание может означать все неприятные эмоции.

СОДЕРЖАНИЕ

История использования

Термин вошел в английскую психологию с переводом с немецкого («Валенц») в 1935 году работ Курта Левина . Оригинальное немецкое слово предполагает «привязку» и обычно используется в грамматическом контексте для описания способности одного слова семантически и синтаксически связывать другое, особенно способности глагола требовать ряда «дополнений» (например, подлежащее и объект ), чтобы сформировать законченное предложение. Это слово теперь используется в точных науках для описания механизма, с помощью которого атомы связываются друг с другом.

Критерий эмоции

Валентность — это один из критериев, используемых в некоторых определениях эмоций. Возможное отсутствие валентности приводится как причина для исключения удивления из списка эмоций, хотя некоторые могут включить его.

Измерение

Валентности можно присвоить номер и рассматривать ее так, как если бы она была измерена, но достоверность измерения, основанного на субъективном отчете, вызывает сомнения. Измерение, основанное на наблюдении за мимикой с использованием Системы кодирования действий лица и микровыражений (см. Пол Экмана ), или мышечной активности, обнаруженной с помощью лицевой электромиографии или современной функциональной визуализации мозга, может преодолеть это возражение. Эмоциональная валентность представлена в правой задней верхней височной борозде и медиальной префронтальной коре.

Источник

Их психологическая характеристика

Эмоциональные процессы – регулятивные процессы отражения отношения субъекта к действительности и к себе в форме переживаний.

Основные свойства эмоциональных процессов:

1. Валентность – знак эмоции. Валентность может быть положительная или отрицательная, однако возможны амбивалентные (одновременно существующие противоположные) эмоциональные состояния (любовь может сосуществовать с обидой).

2. Интенсивность – степень эмоционального возбуждения. Её связывают с уровнем активации организма. Уровень активации (энергетической мобилизации) организма, необходимый для осуществления эмоциональных функций, обеспечивается вегетативной нервной системой в её взаимодействии со структурами головного мозга. Под оптимальным уровнем активации мы будем понимать максимальное соответствие состояния нервной системы поведенческому акту, из-за чего достигается высокая эффективность его исполнения. Эмоции по интенсивности выстраиваются в континиум: сон – безразличие – спокойствие – заинтересованность – бодрость и т. д.

3. Динамичность– подвижность, изменчивость эмоциональных состояний. Она проявляется в фазовом характере их протекания, т. е. в нарастании напряжения и его разрешении. Эмоциональное напряжение значимо нарастает в ситуации ожидания: чем ближе предстоящее событие, тем сильнее нарастает напряжение. То же самое отмечается при продолжающемся воздействии на человека негативного раздражителя. Разрешение возникшего напряжения происходит при осуществлении события, при этом оно переживается человеком как облегчение, умиротворение или полная обессиленность.

4. Качество (содержание) – связь эмоциональных состояний с осо-бенностями событий, имеющих для человека определённое значение. Это сложная характеристика, включающая в себя описание эмоций по их:

— модальности (удивление, радость, гнев и т. д.);

— временному отношению к ситуации (констатирующие, предвос-хищающие);

— направленности (эгоцентрические, эксцентрические);

— активации (стенические – стимулирующие, мобилизующие; астенические – тормозящие, дезорганизующие деятельность).

5. Возбудимость – минимальная интенсивность стимулов, вызывающих эмоциональную реакцию. Низкая эмоциональная возбудимость есть эмоциональная устойчивость.

6. Ригидность – продолжение эмоционального ощущения после прекращения действия эмоциогенного стимула, его вызвавшего.

7. Кумуляция – накопление. Эмоциональные раздражители как бы накапливаются и при достижении определенного уровня приводят к эмоциональным реакциям.

8. Генерализация – «перенос» эмоциональной значимости с эмоциогенного объекта (явления) на другие объекты (явления), связанные с ним по времени, сходству, пространственной близости и т. д., но сами не несущие этот эмоциональный смысл.

Функции эмоциональных процессов:

1) сигнальная, или предынформационная. Возникающие переживания сигнализируют (подсказывают) человеку, как идет у него процесс удовлетворения потребностей, какие препятствия встречает он на своем пути, на что надо обратить внимание в первую очередь и т. д.;

2) регулятивная (регулирующая). Наши эмоции побуждают к активности, корректируют деятельность человека. Переживания направляют наше поведение, поддерживают его, заставляют преодолевать встречающиеся на пути преграды;

3) оценочная, или отражательная, функция выражается в обобщенной оценке событий. Благодаря тому, что эмоции охватывают весь организм, они позволяют определить полезность и вредность воздействующих на них факторов и реагировать прежде, чем будет определено само вредное воздействие. Благодаря отражательной функции эмоций и чувств человек может ориентироваться в окружающей действительности, оценивать предметы и явления с точки зрения их желательности;

4) оценочная, или отражательная, функция эмоций и чувств непосредственно связана с побудительной, или стимулирующей, функцией. Например, человек, испытывая страх перед приближающейся машиной, ускоряет свое движение через дорогу;

5) следующая, специфическая человеческая функция эмоций и чувств заключается в том, что они принимают самое непосредственное участие в обучении, т. е. осуществляют подкрепляющую функцию. Значимые события, вызывающие сильную эмоциональную реакцию, быстрее и надолго запечатлеваются в памяти. Эмоции успеха-неуспеха обладают способностью привить любовь или навсегда угасить ее по отношению к тому виду деятельности, которой занимается человек, т. е. эмоции влияют на характер мотивации человека по отношению к выполняемой им деятельности;

6) еще одна функция эмоций и чувств – приспособительная. По утверждению Ч. Дарвина, эмоции возникли как средство, при помощи которого живые существа устанавливают значимостьтех или иных условий для удовлетворения актуальных для них потребностей. Благодаря вовремя возникшему чувству организмимеет возможность эффективно приспособиться к окружающим условиям;

7) существует и коммуникативная функция эмоций и чувств. Мимические и пантомимические движения позволяют человеку передавать свои переживания другим людям, информировать их о своем отношении к предметам и явлениям окружающей действительности.

Виды эмоциональных состояний

Аффект – наиболее мощный вид эмоциональной реакции. Аффектами называют интенсивные, бурно протекающие и кратковременные эмоциональные вспышки, характеризующиеся изменением сознания, нарушением волевого контроля. Часто аффекты сопровождаются резко выраженными органическими изменениями и двигательными реакциями. Аффект, как правило, возникает в ответ на уже происшедшее событие, которое затрагивает фундаментальные человеческие потребности и полностью захватывает психику человека.

Одна из главных особенностей аффекта состоит в том, что данная эмоциональная реакция навязывает человеку необходимость выполнить какое-либо действие, но при этом у человека теряется чувство реальности. Он перестает себя контролировать и даже может не осознавать того, что делает. Это объясняется тем, что в состоянии аффекта возникает чрезвычайно сильное эмоциональное возбуждение, которое, затрагивая двигательные центры коры головного мозга, переходит в двигательное возбуждение. Под действием этого возбуждения человек совершает обильные и часто беспорядочные движения и действия. Бывает и так, что в состоянии аффекта человек цепенеет, его движения совсем прекращаются, он словно лишается дара речи.

Собственно эмоции – это ситуативно возникающие переживания субъекта, которые выражают его отношение к складывающимся или возможным событиям, к своей деятельности, к людям и т. д. Если аффекты в основном носят кратковременный характер (например, вспышка гнева), то эмоции – это более длительные состояния. Другой отличительной чертой эмоций является то, что они представляют собой реакцию не только на текущие события, но и на вероятные (предвосхищающий, антиципирующий характер) или вспоминаемые.

С точки зрения влияния на деятельность человека эмоции делятся на стенические и астенические. Стенические эмоции стимулируют деятельность, увеличивают энергию и напряжение сил человека, побуждают его к поступкам, высказываниям. В этом случае человек готов «горы свернуть». И наоборот, иногда переживания ведут к скованности, пассивности, тогда говорят об астенических эмоциях.

Чувства – это совокупность эмоциональных состояний, зафиксированных на предмете (материальном или идеальном). Чувства еще более длительные, чем эмоции, психические стояния, имеющие четко выраженный предметный характер. Они отражают устойчивое отношение к каким-либо конкретным объектам (реальным или воображаемым). Человек не может переживать чувства вообще, если они не отнесены к кому-нибудь или чему-нибудь. Например, человек не в состоянии испытывать чувство любви, если у него нет объекта привязанности. Точно так же он не может испытывать чувство ненависти, если у него нет того, что он ненавидит.

К высшим проявлениям чувств многие авторы относят страсть – сильное, абсолютно доминирующее чувство, приводящее человека к сосредоточению на предмете страсти всех его устремлений и сил. Страсть представляет собой сплав эмоций, мотивов, чувств, сконцентрированных вокруг определенного вида деятельности или предмета.

Настроение – сравнительно продолжительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение. Настроение отличают от эмоций меньшая интенсивность и меньшая предметность. Настроение не предметно, а личностно (а эмоции, чувства связаны с каким-либо объектом, направлены на него).

Стресс – состояние длительного и сильного психологического напряжения, связанное с эмоциональной перегрузкой. Это состояние возникает, когда человек воспринимает ситуацию, в которой он находится, как трудную или угрожающую, вызывающую такие отрицательные эмоции, как тревога, страх или гнев.

Эмоции имеют две стороны: субъективное их переживание, ощущение и внешнее выражение. Внешняя и даже внутренняя стороны эмоций во многом социально опосредованы: культурные традиции, нормы и ценности определяют ту или иную форму выражения эмоций, речевое опосредование, «уместность» в конкретной ситуации и т. д.

Можно выделить две основные группы внешнего выражения эмоций:

1. Вегетативные проявления – покраснение, побледнение кожных покровов, потливость, похолодание кожи конечностей, расширение зрачков, изменения частоты сердечных сокращений и величины артериального давления и др.

2. Внешние поведенческие проявления – мимика, пантомимика, жесты, которые могут быть непроизвольными и произвольными (в последнем случае они не всегда соответствуют истинным эмоциональным переживаниям).

Выражение чувств, проявляющихся в той или иной форме, называют экспрессией чувств. Язык экспрессии достаточно многообразен. Прежде всего это слово, причем важно не только значение слова, но и то, как оно сказано, т. е. интонация, тембр голоса и т. д.

У человека, испытывающего то или другое эмоциональное состояние, происходят определенные изменения как во внутренних органах, так и во внешнем облике. Меняется выражение лица, глаз (мимика), появляются определенного характера жесты (пантомимика), возникают специфические оттенки в интонациях (голосовая мимика).

Источник

Эмоция

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — эмоциональный процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям. Эмоции отличают от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и настроений. [1]

Содержание

Описание и методы изучения

Под эмоциями понимают протяжённые во времени процессы внутренней регуляции деятельности человека или животного, отражающие смысл (значение для процесса его жизнедеятельности), который имеют существующие или возможные в его жизни ситуации. У человека эмоции порождают переживания удовольствия, неудовольствия, страха, робости и тому подобного, играющие роль ориентирующих субъективных сигналов. Способа оценить наличие субъективных переживаний (в виду того, что они субъективны) у животных научными методами пока не найдено. В этом контексте важно понимать, что сама по себе эмоция может, но не обязана такое переживание порождать, и сводится именно к процессу внутренней регуляции деятельности.

Эмоции эволюционно развились из простейших врождённых эмоциональных процессов, сводящихся к органическим, двигательным и секреторным изменениям, до значительно более сложных, утративших инстинктивную основу процессов, имеющих отчётливую привязку к ситуации в целом, то есть выражающих личное оценочное отношение к имеющимся или возможным ситуациям, к своему участию в них. К первичным витальным эмоциям, унаследованным человеком, относятся страх, ярость, боль и тому подобные эмоции [2] .

Выражение эмоций имеет черты социально формирующегося, изменяющегося с течением истории языка, что можно видеть из различных этнографических описаний. В пользу этого взгляда говорит также, например, своеобразная бедность мимики у слепых от рождения людей. [1]

К методам изучения эмоций относятся [3] :

- Исследования на нейрофизиологическом уровне

- Хирургические удаления и поражения (по этическим соображениям метод удалений применим только на животных)

- Вживление электродов для прямой стимуляции мозга (обладает побочными эффектами из-за иррадиации возбуждения)

- Психофизиологические исследования (экспериментальный стресс с измерением ряда функций)

- Изучение эмоциональной экспресии, произвольной (демонстрация определённого выражения эмоций) и спонтанной.

- Метод FAST, Facial Affect Scoring Technique — сравнение зон лица с атласом выразительных фотографий и определение эмоции по совокупности.

- Естественное наблюдение эмоциональной экспрессии (имеет ограничения из-за неразличимости кратковременных эмоциональных проявлений)

- Узнавание эмоциональных выражений

- Феноменология эмоций: шкалы самооценки «ощущения эмоций».

Границы понятия

В отличие от чувств, эмоции не имеют объектной привязки: они возникают не по отношению к кому или чему-либо, а по отношению к ситуации в целом. «Мне страшно» — это эмоция, а «Я боюсь этого человека» — это чувство. В связи с этим эмоции, в отличие от чувств, не могут быть амбивалентными: как только отношение к чему-то становится одновременно и плохим и хорошим, это что-то можно назвать объектом, а эмоциональные процессы по отношению к нему — чувствами.

В отличие от аффектов, эмоции могут практически не иметь внешних проявлений, значительно продолжительнее по времени и слабее по силе. Кроме того, аффекты воспринимаются субъектом как состояния его «я», а эмоции — как состояния, происходящие «в нём». Это особенно заметно, когда эмоции являются реакцией на аффект, например когда человек чувствует страх за своё будущее, как реакцию на только что испытанную вспышку гнева (аффект). [1]

В отличие от настроений, эмоции могут меняться достаточно быстро и протекать довольно интенсивно. [4]

Под переживаниями же обычно понимают исключительно субъективно-психическую сторону эмоциональных процессов, не включая физиологические составляющие.

Не существует однозначного мнения о том, можно ли различать субъективные понятия эмоций и мотивации. И. П. Павлов зачастую употребляет эти термины как синонимы, как и один из его учеников, Ю. М. Конорски, полагающий, что оба эти явления регулируются единой драйв-системой, носящей имя эмотивной или мотивационной. И. С. Бериташвили полагает, что эмоциональное возбуждение лежит в основе мотивационной деятельности (не голод побуждает к действию, но сопровождающее его эмоциональное возбуждение). П. К. Анохин выдвинул схожее положение, согласно которому отрицательные эмоциональные состояния мобилизуют организм на удовлетворение потребностей, а положительные эмоции являются конечным подкрепляющим фактором [2] . Однако, другие исследователи — П. Юнг, А. В. Вальдман, П. В. Симонов — различают эти понятия. По Юнгу, эмоция не является результатом внутриорганизменных изменений, побуждающих к удовлетворению потребности; Симонов выделяет эмоции как отдельный механизм, участвующий в регуляции поведения, а Вальдман считает, что эмоции вызываются преимущественно внешними, в то время как мотивы — преимущественно внутренними стимулами; мотивационное поведение, в отличие от эмотивного, носит организованный характер; эмоции носят психогенную природу, в то время как мотивации — эндогенно-метаболическую, и эмоции могут возникать на базе сильной мотивации, в том числе при сильных конфликтах при попытке удовлетворить потребность [5] .

Особенности

Одна из важнейших особенностей эмоций — их идеаторный характер, то есть способность формироваться по отношению к ситуациям и событиям, которые реально в данный момент могут не происходить, и существуют только в виде идеи о пережитых, ожидаемых или воображаемых ситуациях. [1]

Другая важная особенность — их способность к обобщению и коммуникации (эмоции могут передаваться между людьми или животными), из-за чего эмоциональный опыт включает в себя не только индивидуальные переживания, но и эмоциональные сопереживания, возникающие в ходе общения, восприятия произведений искусства и тому подобного. [1]

Характеристики

Валентность (тон)

Все эмоции характеризуются валентностью (или тоном) — то есть могут быть либо положительными, либо отрицательными. Количество видов отрицательных эмоций, обнаруживаемых у человека, в несколько раз превышает количество видов положительных эмоций.

Интенсивность

Эмоции могут различаться по интенсивности (силе). Чем сильнее эмоция, тем сильнее её физиологические проявления. На интенсивность эмоции в каждом конкретном случае влияет, обычно, большое количество факторов. В общем виде их вклад позволяет оценить формула Симонова.

Кроме того, интенсивность эмоций может зависеть от полноценности и функциональной целостности центральной и вегетативной нервной системы. Так у больных с повреждением спинного мозга максимальное снижение интенсивности эмоций наблюдается при нарушениях целостности его шейных сегментов.

Стеничность

В зависимости от влияния на активность эмоции подразделяются на стенические (от др.-греч. σθένος — сила) и астенические (от др.-греч. ἀσθένεια — бессилие). Стенические эмоции побуждают к активной деятельности, мобилизуют силы человека (радость, энтузиазм и другие). Астенические эмоции расслабляют или парализуют силы (тоска, грусть и другие).

Содержание

Эмоции бывают разными по содержанию, отражая различные аспекты значения вызвавших их ситуаций. Выделяются десятки различных эмоций, причём количество отрицательных эмоций в несколько раз превосходит количество положительных. Каждый вид эмоции сопровождается специфической физиологической реакцией, в связи с чем некоторые учёные в прошлом выдвигали теории о том, что эмоции являются следствием физиологических реакций (теория Уильяма Джеймса и Карла Ланге — «мы чувствуем печаль, потому что плачем, мы боимся, потому что дрожим»), что, однако, было опровергнуто экспериментально исследованиями В. Кеннона, Ч. Шеррингтона и Д. Хебба, продемонстрировавшими вторичность висцеральных проявлений по отношению к мозговому психическому состоянию [6] . На связи конкретных видов эмоций с конкретными физиологическими реакциями построены и работы Пола Экмана.

Физиология

С физиологической точки зрения эмоция — активное состояние системы специализированных структур мозга, которое побуждает изменить поведение в сторону максимизации или минимизации этого состояния [7] (регулирующая функция эмоций; из чего следует представление физиологических механизмов силы воли как управления своими эмоциями) [8] .

Эмоции проявляются как внешнее поведение и как перестройка внутренней среды организма, имеющая своей целью адаптацию организма к среде обитания. Например эмоция страха подготавливает организм к «поведению избегания»: активизируется ориентировочный рефлекс, активирующая система мозга, усиливается работа органов чувств, в кровь выделяется адреналин, усиливается работа сердечной мышцы, дыхательной системы, напрягаются мышцы, замедляется работа органов пищеварения, и тому подобное. То, что множество физиологических изменений, связанных с эмоциями, проявляются в активации вегетативной нервной системы, имеет важное прикладное значение: в клинической и научно-исследовательской практике широко используются такие её параметры, как артериальное давление, пульс, дыхание, реакция зрачков, состояние кожных покровов (в том числе, элевация волос кожи), активность желез внешней секреции, уровень глюкозы в крови. До того, как эмоции проявятся в сознании (на уровне коры головного мозга), информация от внешних рецепторов обрабатывается на уровне подкорки, гипоталамуса, гиппокампа, достигая поясной извилины. Система гипоталамуса и миндалины обеспечивают реакцию организма на уровне простейших, базовых форм поведения. [9]

Ещё Чарльз Дарвин, характеризуя эмоции в эволюционном плане, обратил внимание на их связь с инстинктивными формами поведения. Как он показал, мимические реакции свойственны даже детям, слепым от рождения. Такие базовые проявления эмоций носят врожденный характер и свойственны не только человеку, но и высшим животным — приматам, собакам и другим. [10]

Мимическая обратная связь

Известно, что не только эмоции могут вызывать непроизвольную мимику, но и произвольная мимика инициирует появление эмоций, то есть присутствует обратная связь. Человек, пытающийся изобразить эмоцию на своём лице и в своём поведении, начинает в той или иной степени на самом деле её испытывать.

Эмоции и стресс

Слишком сильные эмоции, не зависимо от их валентности, являются стрессорами — утомляют организм и вводят его в состояние стресса. При продолжительном воздействии это приводит к различным проблемам, в том числе и физиологическим.

Формулы эмоций

Формула Симонова

Широкое признание приобрела созданная советским психофизиологом Павлом Васильевичем Симоновым формула, в краткой символической форме представляющая совокупность факторов, влияющих на возникновение и характер эмоции.

Э

где Э — эмоция, её степень, качество и знак; П — сила и качество актуальной потребности; (Ин-Ис) — оценка вероятности (возможности удовлетворения потребности на основе врожденного и онтогенетического опыта; Ин — информация о средствах, прогностически необходимых для удовлетворения потребности; Ис — информация о существующих средствах, которыми реально располагает субъект.

Эта формула не применяется для получения конкретных количественных значений, а только для иллюстрации самого принципа формирования положительных или отрицательных эмоций различной силы. [11]

Перечисленные выше факторы являются определяющими, необходимым и достаточными, однако следует учитывать также фактор времени (эмоция как кратковременный аффект или длительное настроение), качественные особенности потребности и индивидуально-типологические особенности субъекта. Из формулы следует, что вероятность удовлетворения потребности (сравнение значений ИС и ИН) влияет на знак эмоции, и отражательная функция эмоций совпадает с оценочной функцией [7] .

Формула К. В. Анохина

В формуле Симонова фигурирует величина Ин — информация о средствах, прогностически необходимых для удовлетворения потребности. Это означает, что потребность ещё не удовлетворена, то есть ситуация по удовлетверению потребности ещё не завершилась. Эмоции, возникающие до завершения ситуации называются предшествующими. Таким образом формула Симонова применима, в лучшем случае, только к предшествующим эмоциям.

Кроме предшествующих есть так называемые констатирующие эмоции, возникающие после завершения ситуации. Для констатирующих эмоций Константином Владимировичем Анохиным разработана теория эмоций, которая утверждает, что знак и сила эмоции определяются степенью достижения цели. Если цель достигнута, то возникает положительная эмоция, если не достигнута, то отрицательная.

Мимические проявления

Мимика — универсальный способ проявления эмоций среди людей вне зависимости от расовой и социальной принадлежности. Центр распознавания эмоций располагается в правом полушарии головного мозга и имеет отличную от центра распознавания лиц локализацию.

Существует так называемый феномен «эмоционального заражения» — эмоции, особенно в среде стадных животных, проявленные в поведении одной особью, вызывают сходные эмоции у других особей, которые эти проявления наблюдают. В человеческой среде этот эффект так же присутствует и особенно заметен в поведении толп.

Источник