Управление временем чувство времени

Мой капитал времени в часах ( «4» умножить на «6»)

Примечание: ведущий фиксирует на доске ответы участников, берутся средние результаты.

Ведущий: Теперь сравните полученный капитал времени с тем числом, которое вы мне назвали при моем вопросе. В среднем у нас получилось 200 000- 400 000 часов. Увы, мы не капиталисты. Это первый вывод, который мы должны сделать. Если мы потеряем 1000 рублей, то это восполним, так как сможем заработать. Если мы потеряем 10-20 часов, то эту потерю мы не сможем восполнить никогда. (Обсуждение результатов в круге.) Когда у нас украдут 100 рублей, то мы нервничаем. Когда крадут часы нашей жизни, мы философски рассуждаем: «Ну, что же, делать…. Как же с этим быть…»

Реквизит: доска

Время проведения: 30 минут

Упражнение «Поглотители времени»

Ведущий: Пусть вас не смущает большое количество отмеченных вами слабых мест. Определите «свои» 3 наиболее дорогостоящие и придумайте способ, как их устранить. Одолев три важнейших «поглотителя» времени, вы сможете значительно сократить потери времени.

Реквизит: листы для каждого участника, ручки.

Время проведения: 25 минут.

Упражнение «Мои жизненные цели»

Ведущий: Всем известно, что ясность – залог эффективности. Самой частой причиной потери времени и главным препятствием на пути к успеху является неумение сосредоточиться на необходимой задаче. Поэтому важным этапом в управлении своим временем является четкое определение своих целей, распределение их по степени важности. Выберите 3 важные сферы жизни. Напишите их названия на отдельных листках.

— Теперь из этих трех сфер выберите ту, которая является для вас самой важной. Положите тот листок, на котором вы записали ее название, перед собой и задайте себе вопрос: чего я хочу достичь? После этого запишите все мысли и образы, какие возникли у вас. Записывайте все, что приходит в голову. Из оставшихся сфер выберите ту, которая стоит на втором месте по значению, проделайте то же самое. После этого, возьмите третий листок.

— Возьмите первый список целей и прочитайте его. Что вы можете еще написать? Может быть, вы захотите что-нибудь вычеркнуть? Исправить?

— Расположите все ваши цели по степени важности от 1 (самая важная) до N (номер последней цели, не самой важной). Отложите список в сторону.

— Прочитайте три первых пункта. Задайте себе вопрос: Это действительно самое важное для меня в данной сфере? Если ответ утвердительный, то переверните лист и запишите их на другой стороне. Если вы сомневаетесь, то выберите из тех пунктов, что идут следом, тот, что считаете важным, и затем перенесите на другую сторону листа.

— То же самое проделайте со вторым и третьим списками.

— Положите перед собой все списки с тремя главными целями. Теперь перед вами более ясная картина того, что вы хотите. Прочитайте свои записи еще раз и задумайтесь: Насколько важны для меня эти цели? Я действительно хочу именно этого? Насколько эти цели реалистичны? Насколько они согласуются между собой? Не противоречат ли они друг другу? Часто люди ставят перед собой значительно больше задач, чем они могут реально выполнить. Для осуществления всего желаемого у них просто не хватит сил, времени, способностей. Поэтому необходимо установить приоритеты, то есть решить: Какие цели являются наиболее важными? С какими можно повременить? На достижение каких целей следует направить свои ресурсы, то есть время, способности, умения?

Сейчас установите приоритеты А, В, С, для каждой из девяти целей, которые вы отобрали из трех важнейших сфер вашей жизни.

- очень, очень важные цели.

- очень важные цели.

- просто важные цели.

Возьмите чистый лист бумаги и запишите на нём сначала цели приоритета А, затем В и С. Посмотрите на список целей приоритета А. Это то, что вы хотите. Это и есть то, на что нужно направить ваши силы и энергию. Вы готовы уже сейчас приступить к их реализации? Каков будет ваш первый шаг?

Реквизиты: листы для каждого из участников (по 3 листа), ручки.

Время проведения: 35 минут.

Упражнение «Пять Пальцев» (по Л. Зайверту)

Примечание: предпочтительно проводить в конце занятия для подведения итогов и получения обратной связи.

Ведущий:Чтобы достижение цели стало реальностью, необходимо постоянно следить за тем, чтобы не сбиться с курса. Для управления такой «тонкой материей», как время, контроль важен особенно. Лотар Зайверт предлагает очень простой и удобный метод ежедневного итогового ТМ-контроля (впрочем, метод можно использовать и для промежуточного контроля над выполнением отдельных задач в течение дня) — так называемый метод «пяти пальцев». Метод является элементарной мнемотехникой, в которой за каждым из пальцев руки закреплен один из контролируемых параметров качества достижения цели. Достаточно лишь посмотреть на ладонь правой руки и по первым буквам названий пальцев вспомнить параметры, на основании которых осуществляется контроль. Вот эти параметры (в несколько модифицированном, по сравнению с предложенными Л. Зайвертом, виде):

М (мизинец) — Мысли, знания, информация. Что новое сегодня я узнал? Узнал ли я что-то новое о своем времени? Придумал ли новые «хитрости», чтобы лучше управлять им?

Б (безымянный) — Близость к цели. Какие оперативные задачи, приближающие меня к достижению важных целей (долгосрочных стратегических), я сегодня решил?

С (средний) — Состояние. Какие дела были особенно интересными? Что было связано с положительными эмоциями и высокой мотивацией? Напротив, какие дела были скучными, субъективно тяжелыми, делались «через силу»?

У (указательный) Услуга, помощь, сотрудничество. Кому я помог, кому оказал ценную услугу, с кем нашел общий язык, с кем вместе хорошо работал?

Б (большой) — Бодрость. На какие задачи я затратил больше всего энергии, физических сил? Что сделано мною сегодня для поддержания здоровья и физической формы?

Попробуйте прямо сейчас, на этапе завершения нашего занятия, посмотреть на свою правую ладонь и проконтролировать результат, например, полученной информации:

-Можете ли вы назвать несколько наиболее важных идей, которые вас заинтересовали на занятии, какие у вас возникли мысли (мизинец)?

-Помогут ли знания, полученные на тренинге, в достижении ваших актуальных жизненных целей, ваша близость к цели (безымянный)?

-Были ли на тренинге упражнения, которые изменили ваше состояние (средний)?

-Помогло ли вам занятие лучше понять самого себя? Смогли ли вы в чем-то изменить себя, а в чем-то принять себя таким человеком, какой вы есть (указательный)?

-Было ли занятие тяжелым, трудным? Сильно ли утомило вас понимание изложенного материала (большой)?

Время проведения: 20 минут.

Источник

Как развить в себе чувство времени?

Чувство времени имеет большое значение для успешной работы и жизни человека. Рассмотрим, где оно применимо, и какое положение занимает по отношению к другим компонентам управления временем.

Первое важное значение чувства времени — планирование деятельности. Многие из нас составляют план на день, но только единицам удается сделать все так, как задумано. Мы расписываем задачи на день, отмечаем длительность каждой задачи, ставим приоритеты. Однако несмотря на это выполнение планов срывается. Это значит, что ваш план не был реален еще на стадии составления. Вы успешно строите иллюзорные планы, которые на практике терпят фиаско. Нам же нужен инструмент для успешного планирования. Реальный план — только тот, который воплощается. И основная причина иллюзий — слабое чувство времени. Если вы хорошо владеете чувством времени, то имеете гораздо больше шансов точно планировать свой день. Чем больше у вас дел, чем больше этапов вы неверно оценили с точки зрения их продолжительности, тем дальше ваш общий план от реальности и ближе к невыполнимости. Во время реализации все пойдет не так, как хотелось.

Следующая область использования чувства времени — это управление собой во время работы. К примеру, вы запланировали подготовиться к переговорам за 60 минут. Спустя 30 минут подготовки вы понимаете, что проделано только 10% работы. Многих наверняка подобная ситуация будет нервировать. Однако достаточно лишь принять решение о том, как поступить в данной ситуации, и вы выключите свой «будильник». Можете дать себе дополнительное время на подготовку к переговорам, скорректировав планы на день, либо перенести переговоры, если это возможно. А можно выбрать наиболее важное и успеть уложиться в оставшиеся 30 минут. Таким образом, чувство времени помогает выработать реалистичный взгляд на свою деятельность и на требуемое для нее время. Как следствие этой реалистичности, оно помогает сделать вовремя большинство задуманных дел.

Третья область применения чувства времени — контроль стресса. Предположим, вы планируете ряд задач на ближайший месяц. Если объем работ посильный, вы работаете и радуетесь жизни. Если нет — вы в цейтноте. Работы невпроворот, вы не справляетесь. Стресс возникает в результате опасения того, что работа не будет выполнена в срок. Так зачем мы берем на себя непосильную ношу? Проблема в неточном определении критического объема работы, сверх которого наступает стресс. Ответ кроется в точности настройки чувства времени. Роль чувства времени в контроле стресса заключается в том, что вы всегда можете следить за уровнем рабочей нагрузки и принимать решения, как изменить ситуацию.

Чувство времени есть у каждого из нас. Степень его развития различна и зависит большей частью от рода деятельности. Методы развития просты и доступны любому. Перейдем к их рассмотрению.

Методы развития чувства времени

Рассмотрим доступные каждому упражнения для развития чувства времени.

Самое простое упражнение — калибровка. Выполняется оно следующим образом. Перед началом события смотрим на часы и говорим себе: «Я выполню его за N минут». При этом помните, что отводить час на десятиминутное дело — заведомо обманывать себя. Назначайте реальные сроки для выполнения.

Выполняем дело, снова смотрим на часы. Сверяем запланированное время с реально потраченным. Оцениваем, насколько наше предсказание отличается от реальности. Если в 60-минутном деле вы ошиблись на ±3 и менее минуты — у вас хорошее чувство времени, но не забывайте, что навыки без тренинга притупляются. Если ошибка составила ±5 и более минут, то степень развития вашего чувства времени оставляет желать лучшего. Пять минут погрешности при часе работы — 12% вашего временного капитала, что составляет более 1000 часов в год. Позволительна ли вам такая роскошь? Соответственно, чем дальше вы зашли за 5 минут, тем ниже точность ваших внутренних часов.

Калибровку можно практиковать в любое время в любом месте. Для этого вам нужны только две вещи: часы и какое-либо занятие. Первые результаты калибровки появляются уже на 3-4-й день. Самое большое достоинство упражнения — свободная форма его выполнения. Не нужно ничего писать. Главное, что нужно запомнить, — это расхождение предполагаемого и реально потраченного времени. А далее ваша задача заключается в том, чтобы отслеживать изменение этого показателя: растет ли он, понижается или стоит на месте. Все это даст вам понимание того, где именно кроются ресурсы вашего управления временем.

Следующее упражнение, занимающее первое место по эффективности, — хронометраж. Нарисуйте на листе бумаги таблицу со следующими полями: время начала, время окончания, дело. Далее в течение дня заносите в нее все дела, которыми вы занимаетесь. Фиксируете время начала дела, время его окончания, и кратко — название дела.

Для чего мы фиксируем это на бумаге? Записывая эти данные, мы разгружаем память.Наша цель — выработать чувство времени, а не запоминать, что и когда мы делали. И самое главное — процесс записи переводит фокус нашего внимания на время. Чем чаще мы это будем делать, тем быстрее наработаем отличное чувство времени.

Итак, суть хронометража для выработки чувства времени — это момент фиксации нашего внимания на времени, а процесс записи позволяет удерживать наше внимание в нужном русле. Именно поэтому важно делать это письменно, включая идеомоторную реакцию.

Как это выполнять проще? Можно фиксировать виды деятельности символами-сокращениями. Обычно на второй-третий день вы придумаете пять-семь часто используемых значков. Такой вариант стенографической записи позволяет сократить затраты на хронометраж до 5-7 минут в день.

Основное правило применения хронометража: не переусердствуйте в самом начале. Как мышцы нужно нагружать постепенно и регулярно, так и здесь следует знать меру. Начать лучше с двух-трех дней хронометража в неделю. Затем сделайте недельный перерыв. После проведите хронометраж пяти рабочих дней. Снова неделя отдыха. И потом две недели непрерывного хронометража. После такой последовательной подготовки ваш мозг готов к настоящим нагрузкам. Хотя к тому времени многие уже наверняка получат ожидаемый результат.

Отметим, что хронометраж дает большой качественный скачок в точности наших внутренних часов. Уже на первой-второй неделе человек реально изменяет политику своего расхода времени, начинает чувствовать его движение.

Результаты хронометража следующие. За 4-6 недель человек нарабатывает 80% точности своих часов. Этого вполне достаточно, чтобы получать хорошие результаты в планировании. Следует заметить, что человеку, чья жизнь была и до занятий жестко регламентирована, может потребоваться всего 1-2 недели. Однако для успешного управления собой следует уделить еще 4-6 недель хронометражу и довести точность до 90-95%. Помните, что чувство времени, как и мышцы, нужно держать в тонусе. Для этого минимум две недели в год следует вести хронометраж. Двухнедельный хронометраж — вполне достаточная профилактика.

Чувство времени есть у каждого из нас. Его развитость зависит от рода деятельности. Любой человек может повысить точность своих внутренних часов. Для этого требуется немного усилий и некоторое время. Чувство времени — очень важная часть управления собственной жизнью. Начните его развивать, приложите немного усилий — и довольно скоро получите приличный результат. Согласитесь, лучшее, что мотивирует в работе, — это положительные результаты наших усилий. Тем более если эти результаты адекватны затратам.

Александр Геннадьевич Горбачев, бизнес-консультант в области тайм-менеджмента, г

енеральный директор компании Consulting Group Time-M.

Источник

Время заразно: как контролировать субъективное восприятие времени

В один из недавних субботних дней мы с моей женой Сьюзан поехали в город, чтобы посетить Метрополитен-музей, где мы не были с тех пор, как у нас родились сыновья. Там была толпа посетителей, и где-то с час мы гуляли, впитывая всю глубину искусства. Мы ненадолго разделились; Сюзан осматривала работы Моне и Ван Гога, а я проскользнул в боковую галерею, размером не более вагончика, в которой в стеклянных ящичках хранились маленькие скульптурки Дега. Там были бюсты, лошади, фигурка потягивающейся женщины, встающей и вытягивающей руку так, будто она проснулась после долгого сна.

А в конце галереи в одном длинном ящике было два десятка балерин в разных позах. Одна танцовщица изучала свою ступню, другая надевала чулки, третья стояла, вытянув правую ногу вперёд, а руки – за голову. Поза arabesque devant – стоя на одной ноге, наклонившись вперёд, руки вытянуты – будто ребёнок, имитирующий самолёт. Их движения были застывшими, но живыми; мне казалось, что я внезапно зашёл на репетицию и танцовщицы замерли ненадолго, чтобы я смог насладиться их грацией. В какой-то момент группа молодых людей, которые показались мне также танцорами, зашли в галерею. Их инструктор сказал: «Ну-ка, быстро, выберите, кто из них вы?», и каждый из них выбрал одну из поз для подражания – один из ближайших ко мне мужчин вытянул ногу вперёд, упёр руки в бёдра, отодвинув локти назад. «Мне нравится, что ты выбрал эту позу, Джон», – сказал инструктор.

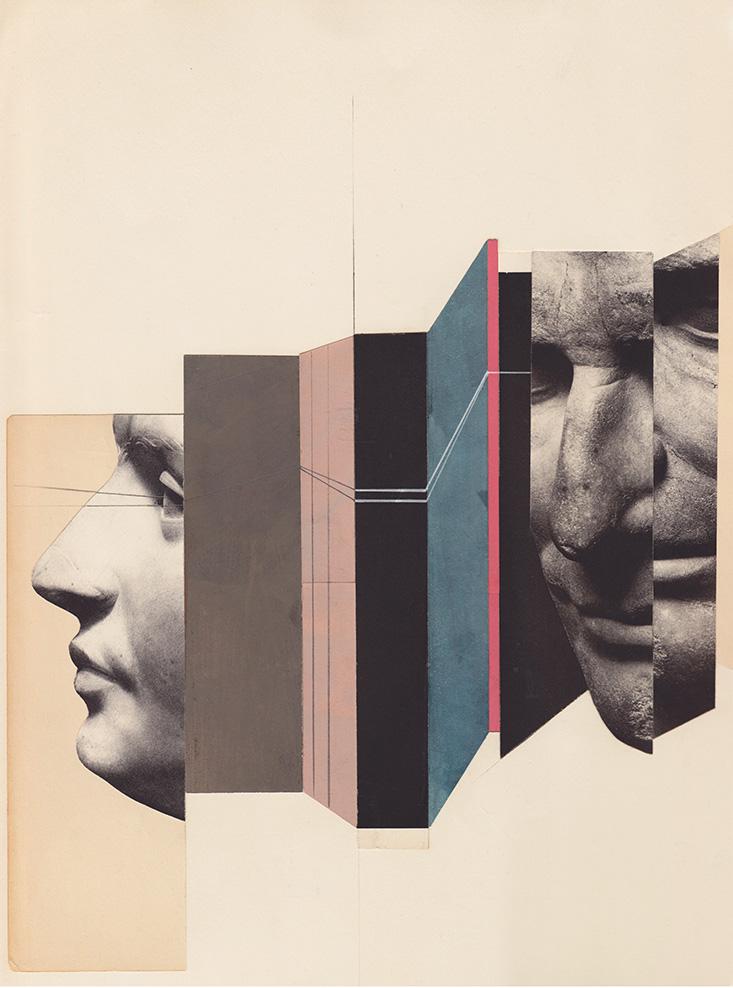

Время летит, когда вы развлекаетесь. Когда вы оказались в трудной ситуации, оно может замедляться – в дорожном происшествии или при падении с крыши, а также искажаться под воздействием одурманивающих веществ, и в зависимости от вещества двигаться быстрее или медленнее. Существует множество менее известных способов управлять течением времени, и учёные постоянно находят новые. К примеру, возьмём две скульптуры Дега: одна выше, вторая ниже.

Это скульптуры из той серии, что я рассматривал, демонстрирующие позы танца разной степени напряжения. Одна балерина отдыхает, другая выполняет третью позицию арабеска. Скульптуры и их изображения не двигаются, но кажется, что изображённые балерины движутся – и этого, как оказывается, достаточно для того, чтобы исказить ваше восприятие времени.

В исследовании от 2011 года Сильви Друа-Воле [Sylvie Droit-Volet], нейропсихолог из Университета им. Блеза Паскаля, вместе с тремя соавторами показывали группе добровольцев изображения двух балерин. Эксперимент проходил по схеме деления пополам. Сначала на экране каждый из испытуемых видел нейтральную картинку, находившуюся там либо 0,4 секунды, либо 1,6 секунды. После нескольких повторений испытуемый тренировался различать два этих временных интервала. Затем на экране на какое-то время появлялась фигура балерины. После каждого просмотра испытуемый нажимал кнопку, обозначая, посчитал ли он этот временной интервал длинным или коротким. Результаты были недвусмысленными: им казалось, что балерина в позе арабеск, более динамичной позе, находится на экране дольше, чем это было на самом деле.

Это имеет смысл. Сходные исследования обнаружили связь между восприятием времени и движением. Кажется, что движущаяся фигурка на экране компьютера остаётся на экране дольше, чем стационарная. Чем быстрее двигаются фигурки, тем больше искажение. Но скульптуры Дега не двигаются – они лишь подразумевают движение. Обычно искажения длительности возникают из-за того, как вы воспринимаете определённые физические свойства стимулов. Если вы наблюдаете за светом, мигающим каждую десятую долю секунды, и одновременно слышите звуковые сигналы, повторяющиеся чуть помедленнее – каждую пятую долю секунды, к примеру – то вам будет казаться, что свет мигает медленнее, вместе со звуком. Это происходит из-за того, как работают наши нейроны; многие иллюзии, касающиеся времени, находятся в аудиовизуальной области. Но у Дега нет искажающих время свойств, нет движения. Это свойство полностью создаётся и возникает внутри наблюдателя – оно реактивируется памятью, возможно, даже воспроизводится. То, что просто наблюдая за скульптурами, можно искажать время, очень много говорит о том, как работают наши внутренние часы.

Одна из самых богатых областей в исследовании восприятия времени – эффект, оказываемый на восприятие эмоциями. Друа-Воле провела несколько интригующих работ, изучающих эту взаимосвязь. В недавней серии экспериментов испытуемые наблюдали за несколькими изображениями лиц, нейтральных, или выражающих простые эмоции, такие, как счастье или раздражение. Каждое изображение оставалось на экране либо 0,4 с, либо 1,6 с, и испытуемому нужно было выбрать один из этих промежутков. И всё время испытуемым казалось, что счастливые лица остаются на экране дольше, чем нейтральные, а лица, отражающие гнев или страх, казалось, задерживаются ещё дольше.

Ключевой момент – физиологическая реакция «возбуждения», только не такая, о которой вы подумали. В экспериментальной психологии возбуждение – это степень готовности тела реагировать каким-либо образом. Оно измеряется через пульс и проводимость кожи. Иногда испытуемых просят оценить их собственное возбуждение, когда они смотрят на лица или кукол. Возбуждение – нечто вроде физиологического выражения эмоций человека, или предшественник физического действия; на практике могут быть различия. Согласно стандартным измерениям, гнев – наиболее возбуждающая эмоция, как для смотрящего на фото, так и для того, кто его испытывает; за ним идёт страх, потом счастье, потом грусть. Считается, что возбуждение ускоряет наш внутренний метроном, из-за чего за определённый промежуток времени набирается больше ударов, а значит, человеку кажется, что эмоционально окрашенные изображения остаются на экране дольше, чем другие изображения, выводимые на тот же промежуток времени. В исследовании Друа-Воле воспринимаемая длительность демонстрации грустных лиц была больше, чем у нейтральных, но не настолько больше, чем у счастливых лиц.

Физиологи и психологи считают возбуждение предварительным физическим состоянием – не двигающийся, но готовый к движению. Когда мы наблюдаем за движением, даже за подразумеваемым движением на неподвижной картинке, считается, что мы разыгрываем его у себя в голове. В каком-то смысле, возбуждение показывает вашу возможность ставить себя на место другого человека. Исследования показывают, что когда вы наблюдаете за действием – кто-то поднимает мяч, к примеру – мускулы вашей руки готовятся к нему. Мускулы не двигаются, но их электрическая проводимость повышается, будто они готовы к движению, а также увеличивается пульс. Физиологически вы возбуждены. То же происходит, если вы просто видите руку рядом с объектом – как будто она собирается поднять его – или просто видите руку, держащую объект.

Множество исследований говорят о том, что это происходит с людьми постоянно. Мы изображаем лица и жесты других, часто неосознанно; в нескольких исследованиях было обнаружено, что испытуемые повторяют выражение лица, даже когда они не осознают, что видят лицо. Более того, такое подражание запускает физиологическое возбуждение и открывает путь, помогающий нам чувствовать эмоции других. Обнаружено, что если вы сделаете такое лицо, будто ожидаете удара током, то сам удар током покажется вам менее болезненным. Преувеличенная мимика во время просмотра приятных или неприятных видеороликов ускоряет пульс и проводимость кожи, типичные меры физиологического возбуждения. С помощью фМРТ было обнаружено, что те же области мозга, что активируются при испытании эмоции, такой, как гнев, или же просто при наблюдении этой эмоции. Возбуждение – это мостик во внутреннее состояние другого человека. Если вы видите вашего друга злящимся, вы не просто делаете вывод о его эмоциях – вы буквально чувствуете то же, что и он. Его настроение становится вашим.

То же происходит и с его ощущением времени. За последние несколько лет учёные продемонстрировали, что перенимая эмоции или действия другого человека, мы перенимаем и его искажения времени. В одном эксперименте Друа-Воле показывала испытуемым наборы лиц – старых и молодых – без какой-то определённой последовательности. Она обнаружила, что наблюдатели постоянно недооценивают длительность нахождения старых лиц на экране. То есть, когда наблюдатель видит старое лицо, его внутренние часы замедляются, будто он «перенимает медленные движения старых людей», пишет Друа-Воле. Медленнее идущие часы тикают реже, редкое тикание накапливается, и интервал кажется меньше, чем он есть на самом деле. Наблюдение или воспоминание о старом человеке заставляет человека симулировать его состояние, замедлять движения. «Через это перенимание, – пишет Друа-Воле, – наши внутренние часы адаптируются к скорости движения старых людей и длительность стимула кажется меньше».

Или же вспомним предыдущий эксперимент, в котором участники сообщали, что время демонстрации злых или счастливых лиц казалось дольше, чем время нейтральных. Она относит этот эффект к возбуждению, но подозревает, что тут не обходится и без перенимания чужого состояния. Возможно, испытуемый изображал просматриваемые лица, и имитация приводила к замедлению восприятия времени. Она вновь провела эксперимент, с серьёзным отличием: одна группа участников должна была смотреть на лица, держа губами ручку, чтобы подавить изменение выражения лица. Наблюдатели без ручек сильно переоценивали длительность показа злых лиц и немного переоценивали длительность счастливых – но те, чьи губы и лица были ограничены в движениях, не обнаружили замедления времени. Так ручка исправила время.

Всё это приводит к странному выводу: время заразно. Общаясь с другими, мы перенимаем их ощущения, включая и ощущение времени (или, то, что мы считаем восприятием другого человека, на основании своего опыта). Длительность промежутков не только искажается, мы делимся этими искажениями друг с другом будто деньгами. «Эффективность социального общения определяется возможностью синхронизации наших действий с действиями индивида, с которым мы имеем дело, – пишет Друа-Воле. – Иначе говоря, индивиды перенимают ритмы других людей и их время».

Перенимаемое искажение времени можно считать проявлением эмпатии; ведь для этого нам нужно встать на место другого человека. Мы повторяем жесты и эмоции друг друга – но с большей вероятностью это происходит с теми людьми, с которыми мы идентифицируем себя, или с людьми, в компании с которыми мы хотим оказаться. Друа-Воле обнаружила это в исследовании лиц: наблюдатели оценивали длительность показа старых лиц как меньшую по отношению к длительности показа молодых, но только когда наблюдатель и наблюдаемое лицо были одного пола. Если мужчина наблюдал лицо старой женщины, или женщина – лицо старого мужчины, временных иллюзий не возникало. Этнические исследования подтверждают это: испытуемые переоценивают длительность злых лиц по сравнению с нейтральными, но эффект выражен ярче, если испытуемый и тот, чью фотографию он видит, принадлежат к одному этносу. Друа-Воле обнаружила, что наблюдатели с наибольшем показателем в тесте на эмпатию с большей вероятностью переоценят и длительность показа сердитого лица.

Мы всё время встаём на место не только других людей, но и на место неживых объектов – лица, руки, изображения лиц и рук, другие объекты, например, скульптуры балерин Дега. Друа-Воле с соавторами по работе, связанной с Дега, считают, что длительность показа более динамичной скульптуры кажется выше, потому что «она включает симуляцию более сложного и возбуждающего движения». Возможно, Дега добивался именно этого – приглашения поучаствовать, стимуляции даже самого косолапого наблюдателя к сопереживанию. Я вижу скульптуру балерины, стоящей на одной ноге и прогнувшейся вперёд, и в каком-то смысле я нахожусь вместе с ней, проделывая свой внутренний арабеск. Я чувствую грацию, и в момент наблюдения время искажается.

Эмоциональные лица, движущиеся тела, атлетические скульптуры – всё может вызывать искажения времени, и это можно объяснить обычной физиологической моделью того, как разум работает со временем. Но для Друа-Воле этот эффект всё же загадочен. Очевидно, у нас есть некий внутренний механизм отсчёта времени и отмеривания коротких интервалов – но его может испортить самая слабая эмоция. Зачем же тогда нам такие ненадёжные часы?

Друа-Воле считает, что это можно расценивать следующим образом. Не то, чтобы наши часы работают плохо; наоборот, они отлично адаптируются к постоянно меняющемуся социальному и эмоциональному окружению, в которых мы ежедневно оказываемся. Время, испытываемое мною в социальном общении, принадлежит не только мне, и измеряется не одним только образом, что является одним из нюансов социального общения. «Не существует уникального однородного времени, а есть множество восприятий времени, – пишет Друа-Воле в одной из работ. – Наши временные искажения отражают то, как наш мозг и тело адаптируются к этим множественным временам». Она цитирует философа Анри Бергсона: «On doit mettre de côté le temps unique, seuls comptent les temps multiples, ceux de l’expérience». Нужно отбросить идею единственного времени, значение имеют множество времён, из которых и составляются ощущения.

Самые малые наши социальные взаимодействия – взгляды, улыбки, нахмуренные брови – набирают силу из нашей возможности синхронизации их между собой, как отмечает Друа-Воле. Мы искажаем время, чтобы проводить время с другими, и множество временных искажений, которые мы ощущаем, говорят об эмпатии; чем лучше я могу поставить себя на место твоего тела и состояния твоего разума, а ты – моего, тем лучше мы распознаём угрозу, союзника, друга или нуждающегося в чём-либо. Но эмпатия – свойство весьма сложное, признак эмоциональной зрелости; ей нужно обучаться и на это нужно время. Дети, когда они растут и вырабатывают эмпатию, начинают лучше понимать, как ориентироваться в социальном мире. Иначе говоря, возможно, что критическим аспектом взросления является обучение тому, как искажать наше время, подстраиваясь под других. Рождаемся мы, возможно, и в одиночестве, но детство заканчивается с симфонией – или синхронизацией – часов, когда мы полностью отдаёмся временному заражению.

Источник