- Статья:: Управление скоростью времени

- Скорость мышления

- По шагам

- 1. Осознание скорости мышления

- 2. Управление скоростью

- 3. Разделение скорости и энергии

- 4. Шкалирование и растяжка

- 5. Проверка

- 6. Тренировка

- Скорость восприятия

- По шагам

- 1. Ситуация с замедленным временем

- 2. Критическая субмодальность

- 3. Ускоренное время

- 4. Шкалирование и растяжка

- 5. Проверка

- 6. Тренировка

- Как использовать

- Тайм-менеджмент: 15 методов эффективного управления временем

- Что такое тайм-менеджмент

- Принципы тайм-менеджмента

- Лучшие методы тайм-менеджмента

- 1. Подготовка с вечера

- 2. Хотя бы N минут

- 3. Дедлайны

- 4. Поедание «лягушки»

- 5. Мелкие задачи

- 6. Автофокус

- 7. Сделайте это завтра

- 8. Деление большой задачи

- 9. Одна задача в один промежуток времени

- 10. Методы фиксированного времени

- 11. Принцип девяти дел

- 12. Канбан

- 13. Хронометраж

- 14. Матрица Эйзенхауэра

- 15. Тайм-менеджмент по хронотипу

- Приложения для управления временем

- Книги по тайм-менеджменту

Статья:: Управление скоростью времени

— Папа, что такое опера?

— Это такое место, сын, куда приходишь, садишься, думаешь прошло уже 3 часа, а посмотришь на часы – прошло всего 15 минут.

Эта статья про управление скоростью времени. Вы все наверняка знаете, что время действительно замедляться на больших скоростях, но никого в космос мы отправлять не будем. Замедлять и ускорять будем ваше субъективное время. Тем более, что этот эффект вам знаком: при ожидании самолёта или в очереди время может тянуться долго, а при чтении интересной книги или просмотре хорошего фильма практически пролетает. Это всё проделки мозга.

Управление субъективным временем позволяет делать много весьма интересных вещей. Например, если вы замедляете внешнее время вы можете переделать кучу дел, а если ускоряете — время поездки или полёта пройдёт быстро и незаметно. Во время игры в пинг-понг или теннис, замедление времени позволит вам следить за шариком или мячом и успевать вовремя реагировать: профессиональные игроки обычно это и делают — замедляют время. Впрочем, умение замедлять время полезно и во всяких единоборствах — тогда в вашем восприятии противник двигается медленно. Думаю, вы найдёте ещё много вариантов того, как можно использовать управление скоростью времени.

Немного о терминах. Я буду говорить о скорости мышления, когда речь идёт об скорости обработки информации, особо не связанной с происходящим в данный момент вокруг вас например, при размышлении, чтении книги, рении кроссворда или игры в судоку. Скорость восприятия — скорость вашего субъективного восприятия событий вокруг вас: разговоров людей, полёта теннисного мяча, движения машины. Замедление времени — это когда ваша скорость восприятия быстрее ритма текущих событий, а ускорение времени — наоборот, когда скорость вашего восприятия медленнее.

Скорость мышления

Мы можем думать с разной скоростью. Как говорят, соображать быстро. Или медленно. Вот скоростью соображения можно довольно просто научится управлять.

Для начала, нужно научиться скорость мышления вообще осознавать. Первое маленькое упражнение. У каждого состояния есть свой ритм: попробуйте ритм текущего состояния отстучать рукой или ногой. А теперь увеличьте скорость — ритм убыстрится, уменьшите скорость — ритм замедлится. Соответственно, ваши постукивания станут быстрее или медленнее. Это выражение скорости мышления в кинестетической модальности.

В визуальной модальности скорость мышления будет проявляться в скорости (тавтология 🙂 ) просмотра «внутреннего фильма»: вспомните какую-то приятную или нейтральную ситуацию и просмотрите фильм о ней с нормальной скоростью, а теперь замедленно, а теперь убыстренно.

В аудиальной модальности скорость мышления будет, например, проявляться в скорости внутреннего диалога — себе можно что-то говорить медленно, быстро, совсем быстро.

А теперь можно синхронизировать все эти три модальности: смотрите фильм о ситуации, выражая скорость постукиванием ладони или стопы, и описывая себе то, что происходит в этой ситуации: «Я иду. Поднимаюсь на холм. Осматриваюсь».

На больших и маленьких скоростях внутренний диалог становится неразборчивым — тогда его удобнее отключить.

Ещё потренируемся управлять скоростью.

У большинства людей скорость «слеплена» с энергией — уровнем эмоционального возбуждения: с увеличением скорости растёт и «адреналин».

Но удобно их научаться разлеплять — чтобы ускорение мышления не становилось «лихорадочным». Возьмите приятную спокойную ситуацию и просмотрите фильм о ней, сохраняя расслабленность и позитив — и отстукивая ритм рукой. Уменьшите скорость фильма, увеличьте скорость, сохраняйте расслабленность и позитив.

Да, возможно это будет трансовое состояние, но это нормально — выход за привычные области «скорости — энергии» погружает в транс. Самое главное, что вы это состояние контролируете.

Сделайте растяжку скорости мышления — постарайтесь её сделать как максимально медленной, так и максимально быстрой.

Представьте себе шкалу: например, от 0 до 10 (или от 0 до 100 — как удобнее), 0 — самая медленная скорость мышления, 10 — самая быстрая. Ну и ручку (или рычаг, или ползунок) управления — крутите ручку и скорость меняется. Потренируйтесь.

Понятно, что мы сейчас сделали растяжку и шкалирование скорости мышления.

Проверка: возьмите какой-то текст, и читайте его с разной скоростью: медленно (3), очень медленно (2), средне (5), быстро (7), очень быстро (9), средне (5). При этом сохраняйте подходящий уровень энергии (расслабленности) и знак (позитивно или нейтрально — как хотите). Понятно, что читать нужно так, чтобы понимать написанное.

Это ещё не скорочтение — там используется ещё несколько интересных «фишек», — но навык, который уже позволяет читать быстрее. Впрочем, здесь это больше для тренировки управления скоростью мышления.

По шагам

1. Осознание скорости мышления

Выразите скорость мышления постукиванием ладони или стопы.

2. Управление скоростью

Увеличивайте и уменьшайте скорость мышления:

в кинестетической модальности — постукивание ладони или стопы;

в визуальной модальности — скорость фильма;

в аудиальной модальности — скорость внутреннего диалога.

В конце синхронизируйте модальности между собой: одновременно смотрите фильм, проговаривайте содержание и отстукивайте скорость.

3. Разделение скорости и энергии

Потренируйтесь менять скорость мышления оставаясь на одном уровне энергии: например, расслабленно. Ну и позитивно тоже.

4. Шкалирование и растяжка

Доведите скорость мышления до максимума и минимума. Сопоставьте её со шкалой и выберите символ управления.

5. Проверка

Читайте с разной скоростью текст.

6. Тренировка

Тренируйтесь на практике мыслить с разной скоростью. Определите, в каких контекстах какая скорость будет наиболее подходящей.

Скорость восприятия

А теперь займёмся скоростью восприятия происходящего вокруг. В принципе, большая часть сделана — навык управления скоростью мышления довольно просто применить к скорости восприятия. Но я хочу предложить чуть другой вариант — смоделировать ваши уже существующие навыки.

Почти наверняка вы оказывались в ситуациях, когда ваше восприятие ускорялось, а внешнее время замедлялось. Выберите ситуации, когда это приносило вам пользу: вы очень быстро и качественно делали дела, или это происходило во время игры в волейбол и вы успевали отбить мяч, или очень быстро разобрались в критической ситуации.

Теперь вспомните, как вы воспринимали ситуацию в этот момент — лучше в визуальной модальности.

Какие субмодальности у картинки. Чаще всего бывает, что в разных частях скорость кино различна, например, в центре быстрее, а по краям медленнее. Или в центре всё движется, а по краям всё застыло. Весьма возможно, что быстрая часть ярче, контрастней, в фокусе и так далее. Но нам нужно найти критическую субмодальность — что нужно менять в картинке, чтобы скорость восприятия увеличилась или уменьшилось.

Как искать критическую субмодальности описано здесь.

Аналогично сделайте с ситуацией, в которой ваше восприятие было замедленно, а внешнее время ускорялось: вы очень субъективно быстро доехали на поезде, или время в ожидании пролетело мигом. Точно так же выясните критическую субмодальность ускоренного времени — скорее всего она будет коррелировать с критической субмодальностью замедленного времени: например, скорость кино в центре картинки выше краёв — замедленное время, если медленнее — ускоренное.

Теперь осталось только потренироваться в управлении скоростью восприятия, меняя критическую субмодальность — довести её до максимума и минимума; совместить со шкалой с ручкой управления, проверить работоспособность и использовать в жизни.

По шагам

1. Ситуация с замедленным временем

Выберите ситуацию, в которой внешнее время вами воспринималось как замедленное, и это принесло вам пользу.

2. Критическая субмодальность

Определите критическую субмодальность, управляющую скоростью времени.

3. Ускоренное время

Сделайте первый два пункта для ситуации с ускоренным временем.

4. Шкалирование и растяжка

Доведите скорость восприятия до максимума и минимума. Сопоставьте её со шкалой и выберите символ управления.

5. Проверка

Понаблюдайте за происходящим вокруг, меняя скорость восприятия. Управляйте так же уровнем энергии (уровнем адреналина) и знаком.

6. Тренировка

Тренируйтесь на практике воспринимать и действовать с разной скоростью. Определите, в каких контекстах какая скорость будет наиболее подходящей.

Как использовать

Несколько идей о том, как это можно использовать. Часть я уже называл, но здесь чуть более структурно.

Для начала, я бы порекомендовал точно так же отшкалировать энергию и знак — это позволит создавать приятные состояния изменения времени.

Для контроля за большинством состояний — от эмоций до транса, — в большинстве случаев как раз хватает контроля этих трёх характеристик: энергии, знака и скорости.

меняйте скорость восприятия и мышления в комфортных пределах.

Совершенно не обязательно «гнать процессор» без необходимости.

И для чего можно использовать.

Высокая скорость мышления позволяет:

быстро читать — хотя я бы порекомендовал использовать и другие приёмы быстрого чтения;

быстрее принимать решения;

просто быстрее думать.

Низкая скорость мышления позволяет:

спокойно проводить время;

получить больше удовольствия от чтения.

Высокая скорость восприятия позволяет:

делать дела быстрее;

быстро реагировать на внезапные события;

провести долгий — долгий день на пляже;

нормально играть в пинг-понг, теннис, бейсбол;

быть более успешным в единоборствах.

Нормальная скорость восприятия полезна:

для понимания собеседника;

для того, чтобы «быть в ритме» происходящего.

Низкая скорость восприятия позволяет:

замечать большей деталей — на высокой скорости они иногда теряются;

отдыхать;

субъективно быстрее долетать, доезжать и стоять в очереди.

При этом полезно уметь быстро переключаться с низкой скорости на высокую — например, если я куда-то еду на велосипеде по лесу, я могу замедлить время, но если вдруг на дорогу кто-то выбегает, появляется препятствие — я резко ускоряю время, чтобы вовремя и правильно среагировать.

Источник

Тайм-менеджмент: 15 методов эффективного управления временем

Что такое тайм-менеджмент

Экономист Питер Друкер писал, что менеджмент будет все больше выходить за рамки коммерческих предприятий, где появился в попытке организовать производство вещей.

Тайм-менеджмент — это техники и методы для управления временем. Это самоорганизация и управление собой. Тайм-менеджмент помогает человеку или компании планировать время и экономить ресурсы.

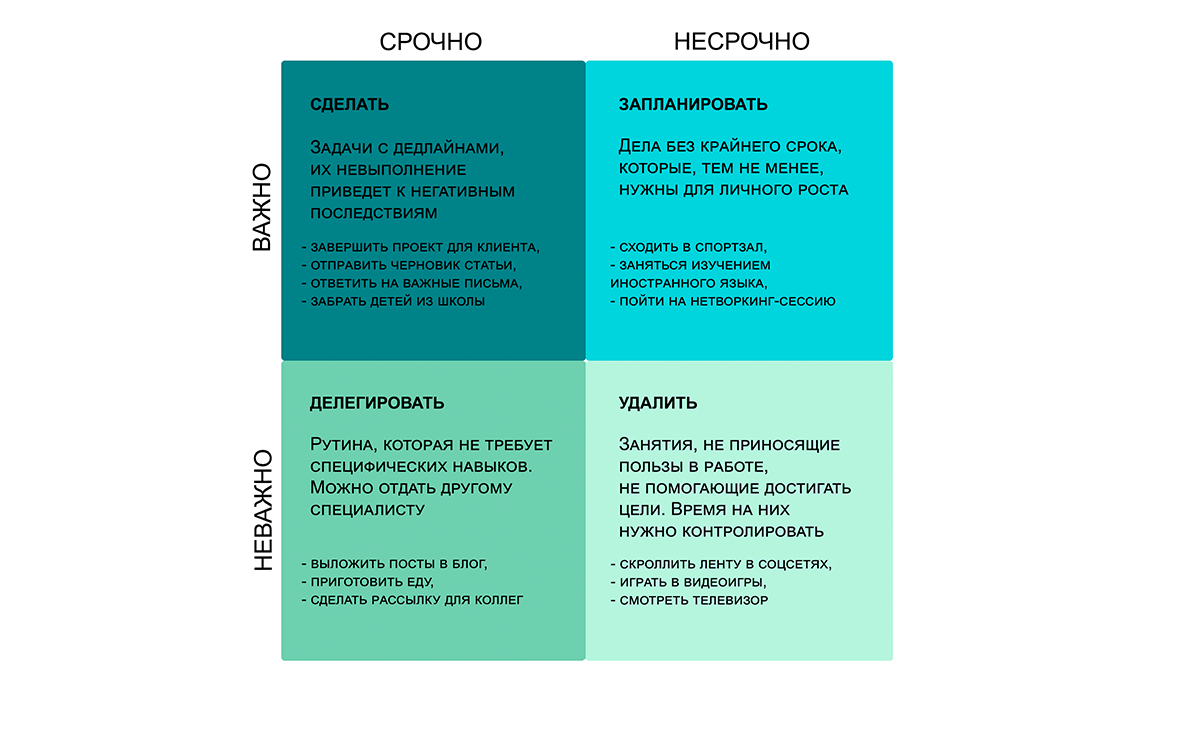

Например, если завалило работой, а вы не знаете, за что браться в первую очередь, следует расставить приоритеты. Матрица Эйзенхауэра помогает разобраться, какие задачи срочные и важные, а какие просто отвлекают.

Чем больше задуманного мы успеваем сделать, тем лучше качество нашей работы и жизни в целом. А в условиях цифровой трансформации и ускорения изменений, четкое распоряжение временем помогает сохранять фокус на целях и не отклоняться от курса.

Принципы тайм-менеджмента

Практически все существующие методы управления временем состоят из трех компонентов: приоритизации, планирования и структурирования.

- Приоритизация. Чтобы выполнить задачу, нужно определить, насколько она срочная, сложная и важная, и только потом приступить к ее выполнению.

- Планирование. Чтобы выполнить задачу, нужно разобраться, когда ее следует сделать и сколько времени на это уйдет.

- Структурирование. Чтобы выполнить задачу, нужно понять, как отслеживать ее выполнение и результаты.

Большая часть техник тайм-менеджмента опирается на структурирование и приоритизацию, и только малая часть — сложная комбинация всех трех принципов. Мы разберем 15 лучших методов тайм-менеджмента: от простых техник к сложным системам управления.

Лучшие методы тайм-менеджмента

1. Подготовка с вечера

Подготовка с вечера подойдет тем, кому трудно вставать рано утром — совет психолога Ника Уигнала [1]. Записывайте рабочие и личные задачи на завтра в конце рабочего дня. Так вы поймете свою нагрузку заранее и распределите задачи без утренней спешки. Можно готовить вечером план задач, рабочую одежду или обед с собой, если вы работаете вне дома.

2. Хотя бы N минут

Метод помогает справиться с прокрастинацией — откладыванием задач «на потом», даже если это важные или срочные дела. Если вы не хотите ничего делать, попробуйте начать хотя бы с нескольких минут на задачу: пять или десять. По мнению Джулии Мюллер, профессора Университета Лейпцига, так у человека останется право передумать, и оно повышает чувство контроля над ситуацией. Он перестает думать, что его принуждают делать что-то, чего он делать совершенно не хочет [2], поэтому дальнейшая работа идет легче.

3. Дедлайны

Ставьте четкие сроки сдачи работы — дедлайны. Понятные сроки стимулируют работать быстрее и помогают справиться с прокрастинацией. Исследователи Массачусетского технологического института выяснили, что даже самостоятельно установленные дедлайны помогают сдвинуть дела с мертвой точки [3]. При этом такие сроки работают хуже внешних дедлайнов, которые ставит руководитель или конкурсная комиссия. В личных делах внешним куратором может быть друг, коллега или родственник.

4. Поедание «лягушки»

Бизнес-тренер Брайан Трейси предлагает съедать «лягушку» каждое утро [4]— делать самую сложную и неприятную задачу самой первой. С утра мозг меньше нагружен информацией, поэтому вам будет проще справиться с трудным делом. После такой задачи все остальные покажутся пустяковыми и на них по-прежнему останутся силы.

5. Мелкие задачи

Это полная противоположность предыдущему методу. Делайте мелкие задачи — на 1–2 минуты — первыми, по возможности в тот же момент. Например, проверьте почту и оборудование, отправьте запросы или раздайте задачи. Это правило взято из метода Getting Things Done (GTD) бизнес-тренера Дэвида Аллена [5].

6. Автофокус

Метод «автофокуса» подойдет людям, которые часто работают с задачами без дедлайна. Два предыдущих принципа обязывают выбирать дело, и это чувство обязанности вызывает отторжение. Автор метода Марк Форстер считает [6], что сначала следует выписать все дела в единый список, а потом медленно его прочитать, пока не захочется остановиться на одной задаче. Объем задачи не имеет значения, важнее желание сделать ее прямо сейчас. Если получилось завершить дело сегодня — вычеркните его. Не получилось — перенесите в конец списка, и прочитайте его заново.

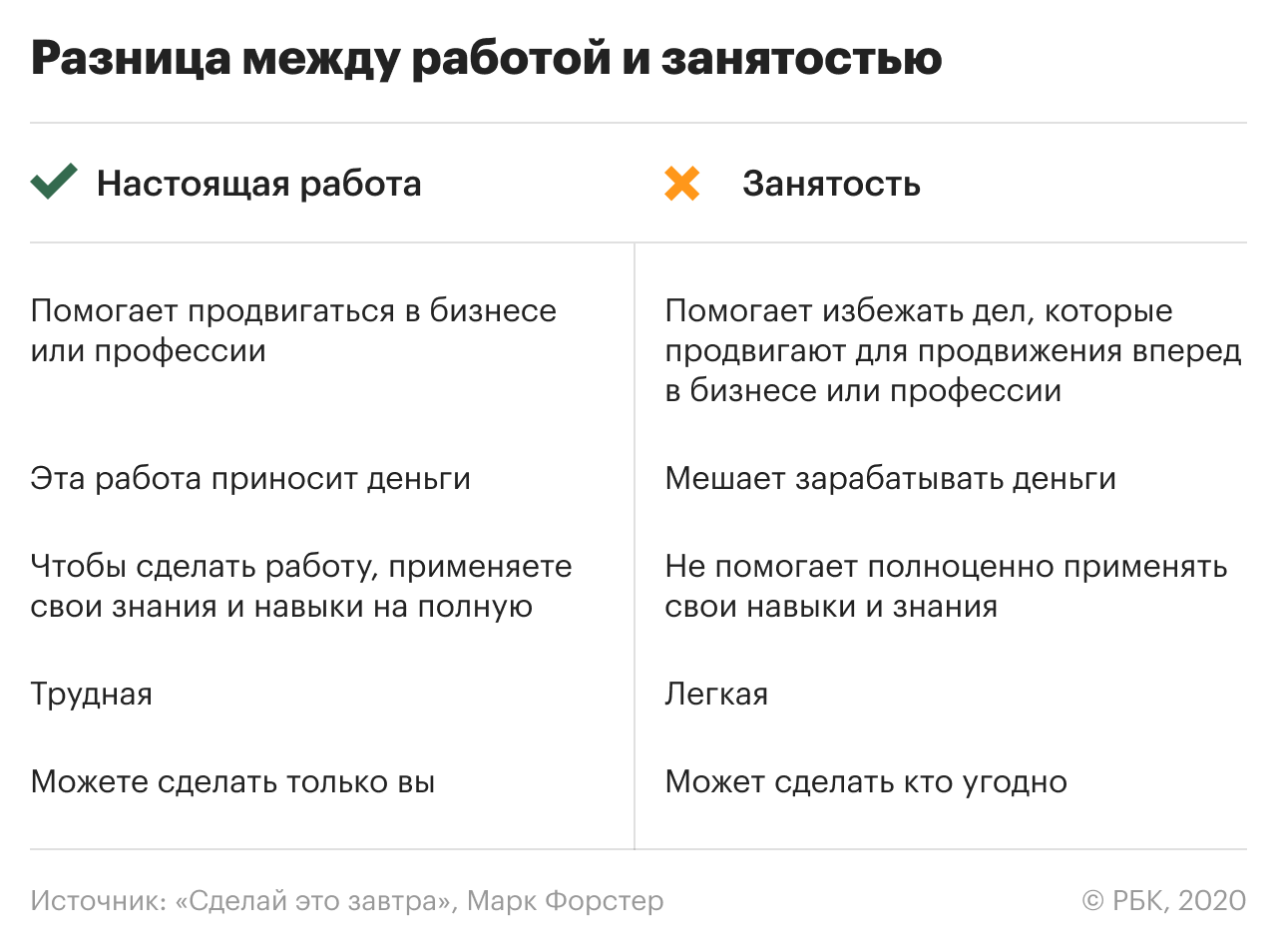

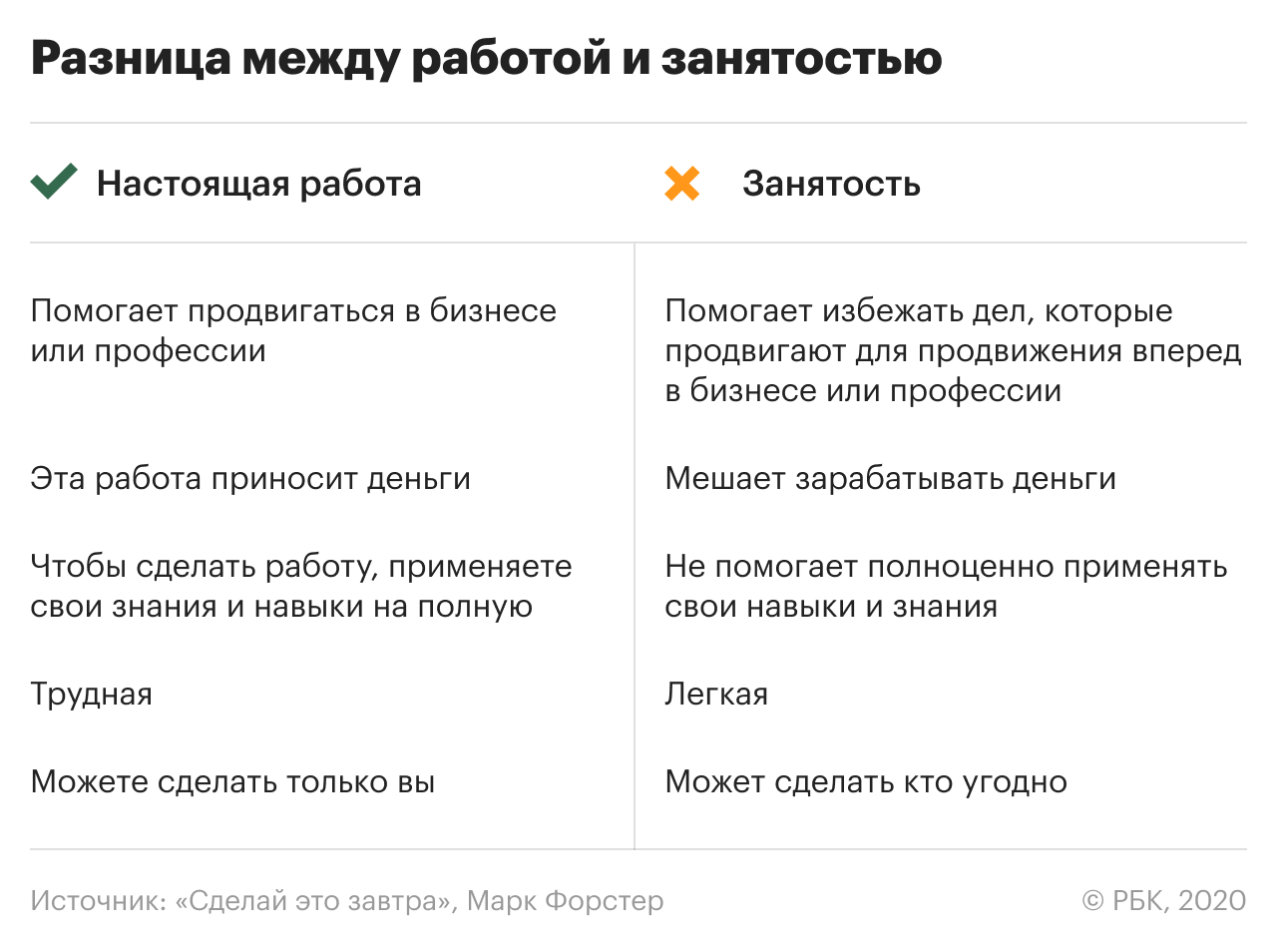

7. Сделайте это завтра

Автор книги «Сделай это завтра» [7] Марк Форстер рекомендует не браться за срочные задачи сразу, а откладывать их на завтра. Для этого нужно вести закрытые списки дел. В закрытый список невозможно добавить новую задачу, но можно занести в список на следующий день. Такой подход помогает сохранять фокус на текущих делах и делать только свою работу.

Форстер разделяет «свою настоящую работу» и «занятость». Настоящая работа помогает продвигаться в бизнесе или профессии. Здесь вы полноценно применяете свои навыки и знания. Часто выходите из зоны комфорта — делаете то, чего не делали раньше. Работать по-настоящему сложно, такая работа может вызывать небольшое сопротивление.

Занятость появляется, когда вы откладываете настоящую работу ради мелких задач. Деятельность — не то же самое, что действие. Если работа вызывает ощущение перегруженности, но не кажется сложной, — скорее всего, это занятость. Настоящая работа бывает сложной, но не заставляет чувствовать себя «белкой в колесе».

8. Деление большой задачи

Эту технику также называют поеданием салями или слона по кусочкам. Глобальная задача может испугать объемом. Чтобы к ней приступить, следует разложить большую задачу на небольшие этапы, декомпозировать. Например, «запуск нового проекта» звучит громко и давит ответственностью. Но когда в нем появляются конкретные шаги, становится проще: «начать исследование аудитории» → «поговорить с Сашей по пунктам анализа» → «изучить результаты» → «подготовить макет по результатам исследования». Задача «обрастает» конкретикой и уже не кажется невыполнимой миссией.

9. Одна задача в один промежуток времени

Многозадачность в интеллектуальном труде не работает. В 2009 году исследователи из Университета Стенфорда провели эксперимент [8]. Они выяснили, что когда человек делает несколько интеллектуальных дел одновременно, например, читает и разговаривает по телефону, то хуже запоминает и содержание разговора, и прочитанное. При этом не может определить, какая информация была важной, а какую можно было опустить. Если человек работает только над одним делом в один промежуток времени, он лучше справляется с задачей и хорошо запоминает информацию.

10. Методы фиксированного времени

Сюда относят методы работы по таймеру. Если завести привычку работать по таймеру, вы будете знать цену своему времени, работать продуктивнее, научитесь управлять ожиданиями, натренируете силу воли и предотвратите выгорание.

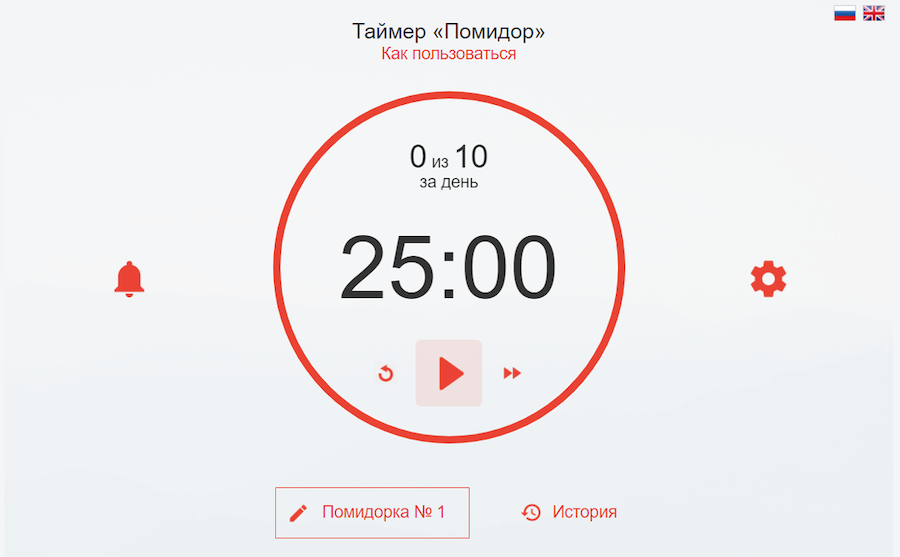

Техника Pomodoro. Метод помидора — это «система 25 минут» Франческо Чирилло. «Помидором» называют отрезок времени в 30 минут — 25 минут на работу и пять минут на отдых. Вы работаете 25 минут, делаете пятиминутный перерыв, затем снова уходите в работу. Через каждые четыре повтора — перерыв 30 минут.

Кстати, таймер называется «помидорным» потому, что Франческо Чирилло вначале использовал небольшой кухонный таймер в виде помидора.

Метод «90 на 30» Тони Шварца [9] и метод «52 на 17», который появился в результате исследования сервиса The Muse [10], строятся по похожему принципу. Первое значение — время в минутах, которое нужно отводить для работы, второе — время для перерыва.

Можно сказать, что это модификация дедлайнов, но в них жестко ограничивается само время на работу. Обилие коротких перерывов помогает «разгружать мозг», сменить деятельность и отвлечься.

Если хотите попробовать методы на практике, помните, что в них одинаково важны не только промежутки работы, но и промежутки отдыха. Чтобы методы работали, важно отдыхать и возвращаться к задаче в установленное время.

11. Принцип девяти дел

Этот метод основан на иерархии задач. Согласно принципу, в течение дня нужно «закрыть» одну крупную задачу, три задачи поменьше и пять мелких. Подходят дела вроде подготовки к встрече с будущими клиентами, и задачи попроще, например покупка корма питомцу. Так домашние дела не пропадают из вида и входят в расчет собственной нагрузки.

Вариация этого метода — «принцип трех дел» Криса Бейли [11]. Этот метод поможет тем, кто легко погружается в рутину и не уделяет должного внимания своим долгосрочным целям. По мнению Бейли, нужно завершать три дела в день, которые приближают вас к достижению глобальной цели. Например, час в день делать грамматические упражнения на английском или сформировать заявку на стипендию, если ваша глобальная цель — учеба за рубежом.

12. Канбан

Канбан — это метод организации работы, чтобы распределять нагрузку между людьми и делать работу точно в срок. Метод помогает видеть нарастающий темп работы и ничего не забывать.

Классический канбан — это таблица с тремя столбцами «Нужно сделать», «В работе» и «Сделано». Но столбцов может быть и больше, например, по количеству этапов в вашем проекте или на производстве, а их названия также могут меняться по усмотрению компании.

Все дела по умолчанию заносятся в первый столбец отдельной строкой или на отдельном стикере, карточке. Потом они перетаскиваются из одного в другой, пока, не попадут в последний столбец. Благодаря такому «перетаскиванию» можно легко отследить прогресс отдельного человека и всей команды.

13. Хронометраж

Экономист и автор книг по тайм-менеджменту Глеб Архангельский считает, что в основе планирования — понимание, где время расходуется эффективно, а где не очень. Архангельский предлагает планировать в три этапа.

- Зафиксировать. В течение нескольких недель раз в один-два часа фиксируйте выполненные задачи и время, которое понадобилось на их выполнение. Дела на две-три минуты можно опустить. Цель этапа — фиксация, стороннее наблюдение за собой.

- Найти важное. По прошествии этих недель отметьте в той же тетради, когда время было потрачено с пользой, когда можно было сделать задачу быстрее, а когда время пропало впустую.

- Планировать. Скорректируйте расписание и процесс работы на основе своей статистики.

14. Матрица Эйзенхауэра

Система ведения дел и приоритизации, которую придумал 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр в середине XX века. Все текущие и будущие дела распределяют по четырем категориям матрицы в зависимости от их срочности и важности. Матрицей сложно пользоваться постоянно, но можно периодически к ней возвращаться, если завалило работой и домашними делами. Вот как ей пользоваться.

- Важно и срочно — сделать. Это задачи с дедлайнами. Например, завершить проект для клиента, отправить черновик статьи, ответить на важные письма, забрать детей из школы. Если их не сделать, это чревато неприятными последствиями.

- Важные и несрочные — запланировать. Это дела без крайнего срока, которые, нужны для вашего роста. Например, сходить в спортзал, заняться изучением иностранного языка, пойти на нетворкинг-сессию. Такие дела нужно планировать заранее, чтобы не потерять.

- Неважные и срочные — делегировать. Рутина, которая не требует специфических навыков. Например, выложить посты в блог, приготовить еду, сделать рассылку для коллег, поставить одежду в стирку. Эти задачи стоит делегировать, чтобы освободить время для важных и срочных.

- Неважные и несрочные — удалить. Это занятия, которые не приносят пользы в работе и не помогают достигать цели. Например, листать ленту в соцсетях, играть в видеоигры, смотреть телевизор. Такие дела забирают много времени, поэтому их нужно контролировать или отказаться вовсе.

15. Тайм-менеджмент по хронотипу

Метод подойдет тем, кто хочет составить для себя идеальный распорядок дня. Кандидат медицинских наук и клинический психолог Майкл Бреус считает [12], что существует четыре хронотипа. У каждого из них свое идеальное время для пробуждения, пик продуктивности и режим сна:

- «Медведи». Им комфортно просыпаться с 7 до 11 утра, пик продуктивности приходится на период с 11 до 18 часов, а отход ко сну должен быть не позднее 23 часов.

- «Львы». Могут просыпаться без будильника с 5:30 до 10 утра, наиболее продуктивны с 10 до 17, уйти на боковую им лучше до 22:30.

- «Волки». Очень тяжело встают по утрам, их время с 7:30 до 12 часов, эффективно работают до 20 часов и легко уходят спать в 00:00.

- «Дельфины». Люди с беспокойным режимом сна, поэтому даже если они встают с 6 до 10, могут легко заснуть обратно. Чтобы уснуть к полуночи, им нужно убрать любые экраны за два часа до сна. Пик их активности — с 10 до 18 часов.

Бреус считает: если подстроить личное и рабочее расписание под собственные биоритмы, качество жизни станет намного лучше.

Приложения для управления временем

Эти приложения пригодятся, чтобы управлять задачами. Они подходят для большинства методов тайм-менеджмента из нашего списка.

- Focus To-Do — таймер Pomodoro и таск-менеджер одновременно.

- Trello — канбан-доска для личных нужд и работы в команде.

- Forest — таймер для телефона: пока вы не трогаете свой смартфон, на его экране растет дерево. Стоит вам разблокировать его в неположенное время, дерево погибает.

- Notion — база данных для хранения и систематизации практически любой входящей информации.

- Todoist — планировщик, который можно настроить под разные методы планирования, в том числе матрицу Эйзенхауэра.

- SingularityApp — таск-менеджер, который умеет переделывать письма из электронной почты в задачи.

Книги по тайм-менеджменту

Эти книги дополняют статью и раскроют техники подробнее.

- Тео Компернолле, «Освободи мозг: Что делать, когда слишком много дел».

- Дэвид Андерсон, «Канбан. Альтернативный путь в Agile».

- Максим Дорофеев, «Джедайские техники».

- Марк Форстер, «Сделай это завтра».

- Майкл Бреус, «Всегда вовремя».

Читайте также на РБК Трендах:

Источник