Подцарство простейшие

Простейшие — одноклеточные организмы. Безусловно, ни о каких тканях, органах не может идти и речи — но это совершенно не означает, что у простейших не идут процессы газообмена, выделения, транспорта питательных веществ — все они идут, но по-особенному.

У простейших одна клетка выполняет все функции целого организма, поэтому клетки имеют сложное строение. Клетки обладают всеми основными жизненными функциями: раздражимостью, размножением, обменом веществ.

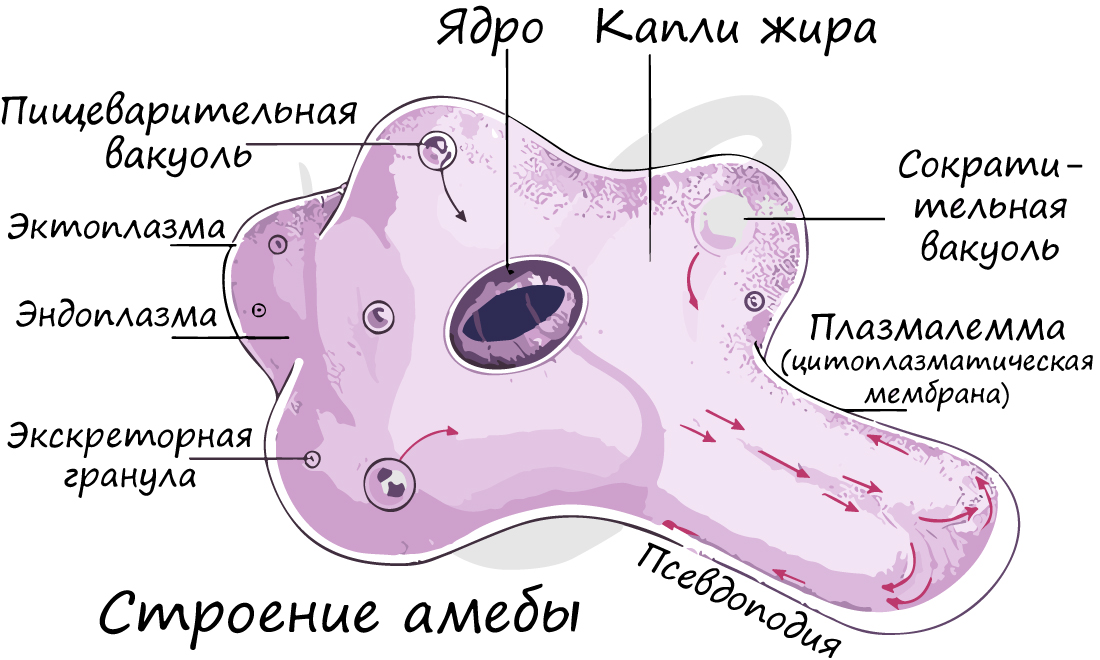

Строение клетки простейшего

Форма клетки простейших постоянная, окружена пелликулой — наружным, уплотненным слоем цитоплазмы, который поддерживает постоянную форму. У некоторых простейших (амеба, на рисунке выше) пелликула отсутствует и форма клетки непостоянная, растекающаяся.

Клетка простейших является эукариотической — имеет оформленное ядро, обособленное ядерной мембраной от цитоплазмы. В цитоплазме многих простейших выделяют эктоплазму (периферический наружный, более плотный слой цитоплазмы) и эндоплазму (внутренний зернистый слой цитоплазмы, менее плотный, подвижен).

Типичным для эукариотов является набор органоидов в клетке: митохондрии, эндоплазматический ретикулум (сеть), аппарат (комплекс) Гольджи, запасные питательные вещества (гликоген, жировые включения), рибосомы, лизосомы.

Сократительные вакуоли

Особенностью строения, является наличие в клетке простейших сократительных вакуолей, которые служат для поддержания осмотического давления. В клетку простейших постоянно поступает избыток воды, и, чтобы клетку не разорвало от повышенного давления, вода постоянно удаляется из клетки. Таким образом, функцию выделения выполняют сократительные вакуоли.

Работа сократительной вакуоли подчинена определенному механизму. Сначала лучистые канальцы, расположенные вокруг вакуоли, накапливают воду. При скоплении в них достаточно большого количества воды они изливают ее в центральную полость — сократительную вакуоль. Вакуоль сокращается и избыток воды удаляется из клетки во внешнюю среду, таким образом, разрыв клетки предотвращается.

Хемотаксис

Поскольку нервная система отсутствует, раздражимость у простейших осуществляется с помощью хемотаксиса. Хемотаксис — движение подвижных организмов под влиянием одностороннего раздражения химическими веществами. Хемотаксис может быть положительным (движение по направлению к химическому веществу) или отрицательным (движение в обратном направлении, от химического вещества).

Пищеварительная система также отсутствует, ее функция передана пищеварительным вакуолям. Тип питания — внутриклеточный, осуществляется с помощью фагоцитоза (от греч. phago — ем) — захват и переваривание твердых пищевых частиц, и пиноцитоза (от греч. pino — пью) — захват и транспортировка жидкости.

На рисунке ниже показаны стадии фагоцитоза. Фагоцитоз был открыт Мечниковым И.И., создателем фагоцитарной теории иммунитета. Отмечу, что адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) — сцепление между клеткой и твердой пищевой частицей (другой клеткой, например бактерией), которую она собирается поглотить.

Дыхание

Очевидно, что органов дыхания у простейших нет. Простейшие дышат всей поверхностью клетки.

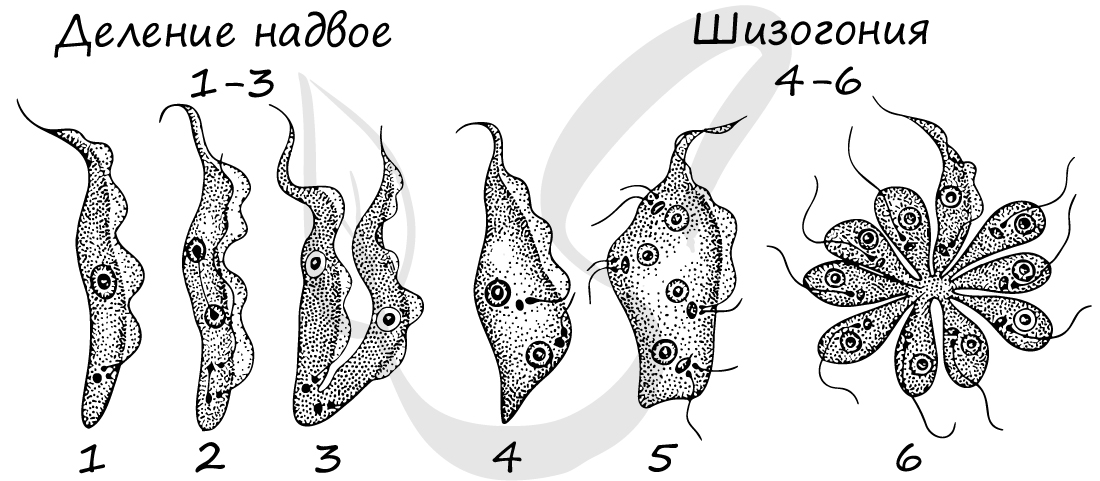

Размножение

У простейших возможно бесполое и половое размножение. Бесполое осуществляется с помощью деления (митоз), шизогонией, спорообразованием (мейоз). Половое — с помощью копуляции и конъюгации.

Шизогония (от греч. schizo — разделяю) — множественное бесполое размножение, при котором, вследствие деления без разрыва цитоплазматической мембраны, клетка становится многоядерной, а затем распадается на множество дочерних клеток (соответственно количеству ядер).

Копуляция (от лат. copulatio — совокупление) — слияние как плазмы, так и ядер обеих копулирующих гаплоидных (n) особей.

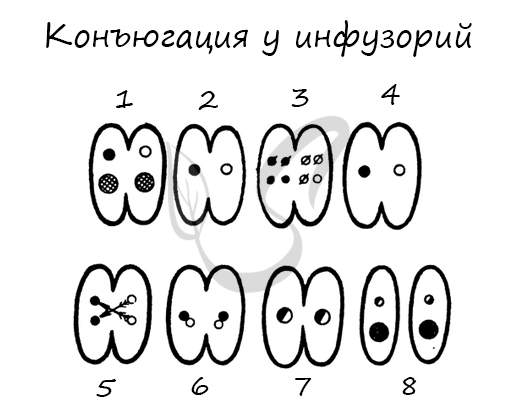

Конъюгация (от лат. conjugatio — соединение) — временное соединение двух особей, которые при этом обмениваются частями своего ядерного аппарата и цитоплазмой. В ходе конъюгации инфузорий объединяются их пронуклеусы, образовавшиеся в результате деления малого ядра (микронуклеуса) мейозом. После конъюгации происходит энергичное деление особей.

Значение простейших

Простейшие являются звеном в цепи питания. Фитопланктон (продуценты) — создатели органических веществ, служащие пищей для многих организмов. Зоопланктон (консументы) — питаются фитопланктоном и сами служат пищей для других организмов. Часть простейших являются причинами многих паразитарных заболеваний человека, растений и животных.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Простейшие одноклеточные организмы

Простейшие животные одноклеточные организмы, признаки, питание нахождение в воде и в организме человека

Общая характеристика

Простейшие, или одноклеточные, организмы, как видно из их названия, состоят из одной клетки. Тип Protozoa включает более 28 000 видов. Строение простейших можно сравнить со строением клеток многоклеточных организмов. Как у тех, так и у других основу составляют ядро и цитоплазма с различными органеллами (органоидами) и включениями. Однако нельзя забывать, что любая клетка многоклеточного организма входит в состав какой-либо ткани или органа, где выполняет свои специфические функции. Все клетки многоклеточного организма специализированы и не способны к самостоятельному существованию. В противоположность им простейшие животные сочетают в себе функции клетки и самостоятельного организма. (Физиологически клетка Protozoa аналогична не отдельным клеткам многоклеточных животных, а целому многоклеточному организму.

Простейшим свойственны все функции, присущие любым живым организмам: питание, обмен веществ, выделение, восприятие внешних разд-ражений и реакция на них, движение, рост, размножение и смерть.

Простейшие Строение клетки

Ядро и цитоплазма, как указывалось,— основные структурные и функциональные компоненты любой клетки, в том числе и одноклеточных животных. Тело последних содержит органеллы, скелетные и сократительные элементы и разнообразные включения. Оно всегда покрыто клеточной мембраной, более или менее тонкой, но отчетливо видимой в электронном микроскопе. Цитоплазма простейших жидкая, но вязкость ее различна у разных видов и изменяется в зависимости от состояния животного и от окружающей среды (ее температуры и химического состава). У большинства видов цитоплазма прозрачная или молочно-белая, но у некоторых окрашена в голубой или зеленоватый цвет (Stentor, Fabrea sali- па). Химический состав ядра и цитоплазмы простейших изучен далеко не полно, главным образом из-за малых размеров этих животных. Известно, что основу цитоплазмы и ядра, как у всех животных, составляют белки. Нуклеиновые кислоты тесно связаны с белками, они образуют нуклео- протеиды, роль которых в жизни всех организмов чрезвычайно велика. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) входит в состав хромосом ядра простейших и обеспечивает передачу наследственной информации от поколения к поколению. РНК (рибонуклеиновая кислота) обнаружена у простейших как в ядре, так и в цитоплазме. Она осуществляет реализацию наследственных свойств одноклеточных организмов, закодированных в ДНК, так как играет ведущую роль в синтезе белков.

Весьма важные химические компоненты цитоплазмы — жироподобные вещества липиды — принимают участие в обмене веществ. Часть из них содержит фосфор (фосфатиды), многие связаны с белками и образуют липопротеиновые комплексы. В цитоплазме присутствуют также запасные питательные вещества в виде включений — капелек или гранул. Это углеводы (гликоген, парамил), жиры и липиды. Они служат энергетическим резервом организма простейших.

Кроме органических веществ, в состав цитоплазмы входит большое количество воды, присутствуют минеральные соли (катионы: К+, Са2+, Mg2+, Na+, Fe3+ и анионы: Cl

, Р043“, N03“). В цитоплазме простейших обнаружены многие ферменты, участвующие в обмене веществ: протеазы, обеспечивающие расщепление белков; карбогидразы, расщепляющие полисахариды; липазы, содействующие перевариванию жиров; большое число энзимов, регулирующих газообмен, а именно щелочная и кислая фосфатазы, оксидазы, пероксидазы и цитохромоксидазы.

Прежние представления о фибриллярной, гранулярной или пенисто-ячеистой структуре цитоплазмы простейших были основаны на исследованиях фиксированных и окрашенных препаратов. Новые методы исследования простейших (в темном поле, в поляризованном свете, с применением прижизненного окрашивания и электронного микроскопирования) позволили установить, что цитоплазма простейших является сложной динамической системой гидрофильных коллоидов (преимущественно белковых комплексов), которая имеет жидкую или полужидкую консистенцию. При ультрамикроскопическом исследовании в темном поле цитоплазма простейших кажется оптически пустой, видны лишь органоиды клетки и ее включения.

Коллоидное состояние белков цитоплазмы обеспечивает изменчивость ее структуры. В цитоплазме постоянно происходят изменения агрегатного состояния белков: они переходят из жидкого состояния (золя) в более твердое, желатинообразное (геля). С этими процессами связано выделение более плотного слоя эктоплазмы, образование оболочки — пелликулы и амебоидное движение многих простейших.

Ядра простейших, как и ядра клеток многоклеточных, состоят из хроматинового материала, ядерного сока, содержат ядрышки и ядерную оболочку. Большинство простейших содержит лишь по одному ядру, но имеются и многоядерные формьк. При этом ядра могут быть одинаковыми (многоядерные амебы из рода Pelomyxa, многоядерные жгутиковые Polymastigida, Opalinida) или различаться по форме и функции. В последнем случае говорят о ядерной дифференцировке, или я дерном дуализме. Так, всему классу инфузорий и некоторым фораминиферам свойствен ядерный дуалйзм^т. е. неодинаковые по форме и функции ядра.

Бее виды простейших, как и другие организмы, подчиняются закону постоянства числа хромосом. Число их может быть одинарным, или гаплоидным (большинство жгутиковых и споровики), либо двойным, или диплоидным (инфузории, опалины и, по-видимому, саркодовые). Число хромосом у разных видов простейших варьирует в больших пределах: от 2—4 до 100—125 (в гаплоидном наборе). Кроме того, наблюдаются ядра с кратным увеличением числа наборов хромосом. Их называют полиплоидными. Выяснено, что большие ядра, или макронуклеусы, инфузорий и ядра некоторых радиолярий полиплоидны. Весьма вероятно, что ядро Amoeba proteus тоже полиплоидно, число хромосом у этого вида доходит до 500.

Размножение Деление ядра

Основным типом деления ядер как простейших, так и многоклеточных организмов является митоз, или кариокинез. При митозе происходит правильное равномерное распределение хромосомного материала между ядрами делящихся клеток. Это обеспечивается продольным расщеплением каждой хромосомы на две дочерние в метафазе митоза, причем обе дочерние хромосомы отходят к разным полюсам делящейся клетки.

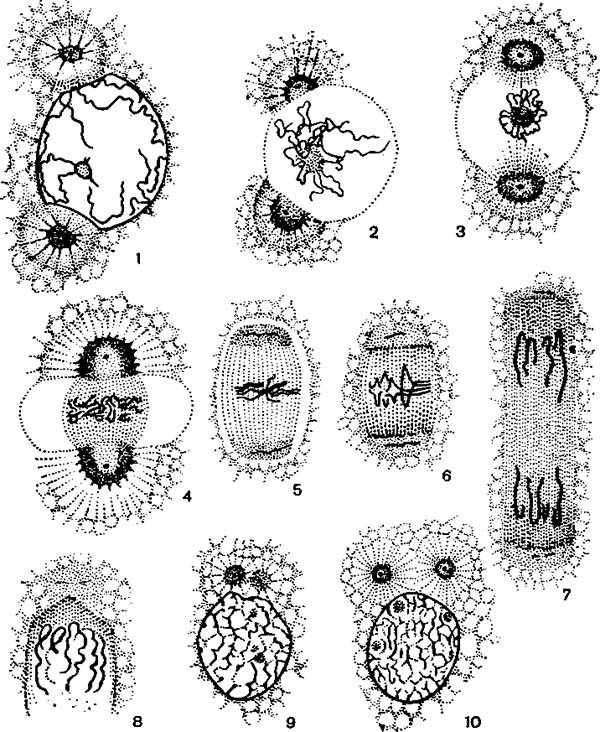

1, 2 — профаза; 3 — переход к метафазе; 4, 5 — метафаза; 6 — ранняя анафаза; 7, 8 — поздняя

анафаза; 9, 10 — телофаза.

При делении ядра грегарины Monocystis magna можно наблюдать все фигуры митоза, свойственные многоклеточным. В профазе в ядре видны нитевидные хромосомы, некоторые из них связаны с ядрышком (рис. 1, 1, 2). В цитоплазме можно различить две центросомы, в центре которых расположены центриоли с расходящимися радиально лучами звезды. Центросомы сближаются с ядром, примыкают к его оболочке и перемещаются к противоположным полюсам ядра. Ядерная оболочка растворяется, и формируется ахроматиновое веретено (рис. 1, 2—4). Происходит спира- лизация хромосом, вследствие чего они сильно укорачиваются и собираются в центре ядра, ядрышко растворяется. В метафазе хромосомы перемещаются в экваториальную плоскость. При этом каждая хромосома состоит из двух хроматид, лежащих параллельно друг другу и скрепленных одним центромером. Фигура звезды вокруг каждой центросомы исчезает, а центриоли делятся пополам (рис. 1, 4, 5). В анафазе центромеры каждой хромосомы делятся пополам и их хроматиды начинают расходиться к полюсам веретена. Характерно для простейших, что тянущие нити веретена, прикрепленные к центромерам, различимы лишь у некоторых видов. Все веретено вытягивается, а его нити, идущие непрерывно от полюса к полюсу, удлиняются. Расхождение хроматид, превратившихся в хромосомы, обеспечивают два механизма: растаскивание их под действием сокращения тянущих нитей веретена и вытягивание непрерывных нитей веретена. По-следнее приводит к удалению полюсов клетки друг от друга (рис. 1, 6′, 7). В телофазе процесс идет в обратном порядке: на каждом полюсе группа хромосом одевается ядерной оболочкой. Хромосомы деспирализу- ются и утончаются, вновь формируются ядрышки. Веретено исчезает, а вокруг разделившихся центриолей образуются две самостоятельные центросомы с лучами звезды. Каждая дочерняя клетка имеет две центросомы — будущие центры следующего митотического деления (рис. 1, 9,10). Вслед за делением ядра обычно делится и цитоплазма. Однако у некоторых простейших, в том числе и у Monocystis, происходит ряд последовательных делений ядер, в результате которых в жизненном цикле возникают временно многоядерные стадии. Позднее вокруг каждого ядра обособляется участок цитоплазмы и формируется одновременно много мелких клеток.

От описанного выше процесса митоза бывают различные отклонения: ядерная оболочка может сохраняться в течение всего митотического деления, ахроматиновое веретено может формироваться под оболочкой ядра, у некоторых форм не образуются центриоли. Наиболее значительны отклонения у некоторых эвгленовых (Euglenida): у них отсутствует типичная метафаза, а веретено деления проходит вне ядра. В метафазе хромосомы, состоящие из двух хроматид, располагаются вдоль оси ядра, экваториальная пластинка не формируется, сохраняются ядерная оболочка и ядрышко, последнее делится пополам и переходит в дочерние ядра. Никаких принципиальных различий между поведением хромосом в митозе у простейших и многоклеточных нет.

До применения новых методов исследования деление ядер многих простейших описывалось как амитоз, или прямое деление. Под истинным амитозом сейчас понимают деление ядер без правильного рас-хождения хроматид (хромосом) в дочерние ядра. В результате происходит образование ядер с неполными наборами хромосом. Они не способны в дальнейшем к нормальным митотическим делениям. У простейших таких делений ядер в норме ожидать трудно. Амитоз наблюдается факультативно как более или менее патологический процесс.

Тело простейших устроено довольно сложно. В пределах одной клетки происходит дифференциация ее отдельных частей, которые выполняют различные функции. Так, по аналогии с органами многоклеточных животных эти части простейших были названы органоидами или о р г а н е л л а м и. Различают органеллы движения, питания, восприятия световых и иных раздражений, выделительные органеллы и т. п.

Движение

Органеллами движения у Protozoa служат псевдоподии, или ложноножки, жгутики и реснички. Псевдоподии образуются большей частью в момент движения и могут исчезать, как только простейшее прекращает движение. Псевдоподии — это временные плазматические выросты тела простейших, не имеющих постоянной формы. Их оболочка представлена очень тонкой (70—100 А) и эластичной клеточной мембраной. Псевдоподии характерны для саркодовых, некоторых жгутиковых и споровиков.

Жгутики и реснички представляют собой постоянные выросты наружного слоя цитоплазмы, способные к ритмическим движениям. Ультратонкое строение этих органелл изучалось с помощью электронного микроскопа. Было выяснено, что они устроены в значительной степени одинаково. Свободная часть жгутика или реснички отходит от поверхности клетки.

Внутренняя часть погружена в эктоплазму и называется базальным тельцем или бле- фаропластом. На ультратонких срезах жгутика или реснички можно различить 11 продольных фибрилл, 2 из которых расположены в центре, а 9 — по периферии (рис. 2). Центральные фибриллы у некоторых видов имеют спиральную исчерченность. Каждая периферическая фибрилла состоит из двух соединенных трубочек, или субфпбрилл. Периферические фибриллы переходят в базальное тельце, а центральные до него не доходят. Мембрана жгутика переходит в мембрану тела простейшего.

Несмотря на близость строения ресничек и жгутиков, характер их движения различен. Если жгутики совершают сложные винтовые движения, то работу ресничек проще всего сравнить с движением весел.

Кроме базального тельца, в цитоплазме некоторых простейших имеется парабазальное тельце. Базальное тельце является основой всего опорно-двигательного аппарата; кроме того, оно регулирует процесс митотического деления простейшего. Парабазальное тельце играет роль в обмене веществ простейшего, временами оно исчезает, а затем может появляться вновь.

Органы чувств

Простейшие обладают способностью определять интенсивность света (освещенность) с помощью светочувствительной органеллы — глазка. Изучение ультратонкого строения глазка морского жгутиконосца Chromulina psammobia показало, что в его состав входит видоизмененный жгутик, погруженный в цитоплазму.

В связи с различными типами питания, которые позднее будут разобраны подробно, у простейших весьма велико разнообразие пищеварительных органелл: от простых пищеварительных вакуолей или пузырьков до таких специализированных образований, как клеточный рот, ротовая воронка, глотка, порошица.

Выделительная система

У простейших имеются выделительные органеллы — сократительные вакуоли. Кроме функции выделения накапливающихся в цитоплазме жидких продуктов метаболизма (обмена веществ), сократительная вакуоля освобождает простейшее от избытка воды, поступающей из окружающей среды в его тело. Здесь функция экскреции объединяется с функцией осморегуляции, или поддержания постоянства внутренней среды организма. Морские простейшие, кроме инфузорий, и паразитические формы лишены сократительных вакуолей. Жидкие продукты обмена веществ выводятся у них диффузно всей поверхностью тела.

Большинству простейших свойственна способность к перенесению неблагоприятных условий среды (пересыхание временных водоемов, жара, холод и т. п.) в форме цист. Готовясь к инцистированию, простейшее выделяет значительное количество воды, что ведет к повышению плотности цитоплазмы. Выбрасываются остатки пищевых частиц, исчеэают ресиички и жгутики, втягиваются псевдоподии. Понижается общий обмен веществ, формируется защитная оболочка, часто состоящая из двух слоев. Образованию цист у многих форм предшествует накопление в цитоплазме запасных питательных веществ.

Простейшие не теряют жизнеспособности в цистах очень долго. В опытах эти сроки превышали у рода Oicomonas (Protomonadida) 5 лет, у Нае- matococcus pluvialis — 8 лет, а для Peridinium cinctum максимальный срок выживания цист превысил 16 лет.

В форме цист простейшие переносятся ветром на значительные рас-стояния, что объясняет однородность фауны простейших на всем земном шаре. Таким образом, цисты не только несут защитную функцию, но и служат основным средством расселения простейших.

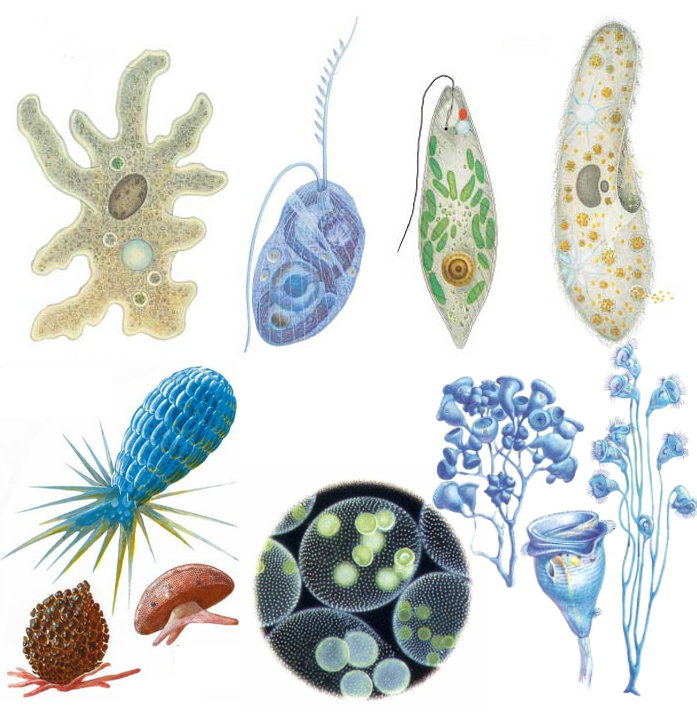

К Л кап Тип простейших (Protozoa) разделяется на 5 классов. В основу выделения классов положено устройство двигательных органелл, а также особенности размножения.

Мы принимаем деление типа простейших на следующие классы:

2. Жгутиковые (Mastigophora, или Flagellata);

Источник