- Синтаксический разбор предложения в тексте

- Характеристика предложения

- О инструменте

- Какой вариант разбора выбрать?

- Часть речи сверху слова

- «У всех было приятное настроение»: правильная грамматическая основа

- 7 ответов 7

- Как определить грамматическую основу? Объяснение разбора предложения, сложные случаи

- Этап №1. Находим подлежащее. Вопросы КТО? или ЧТО?

- Этап №2. Находим сказуемое. Вопросы: ЧТО ДЕЛАЕТ? (и др.)

- Сложные случаи в определении сказуемых

- Определение основы в односоставных предложениях

Синтаксический разбор предложения в тексте

Чтобы сделать синтаксический разбор предложений в тексте, введите текст в текстовое поле и нажмите кнопку разобрать.

Как программа делает разбор предложений?

Программа разбивает весь текст по словам и предложениям, далее разбирает каждое слово по отдельности, выделяет морфологические признаки и начальную форму слова.

Оцените нашу программу ниже, оставляйте комментарии, мы обязательно ответим.

Символов в тексте

- Показать все 9

- Глагол в личной форме 1

- Существительное 3

- Предлог 1

- Наречие 1

- Союз 1

- Инфинитив 1

- Прилагательное 1

Слово может быть разобрано в 4-х вариантах

Характеристика предложения

| По цели высказывания |

|---|

| По интонации (по эмоциональной окраске) |

| По количеству грамматических основ |

| По количеству главных членов предложения |

| По наличию второстепенных членов |

| — |

О инструменте

После того как вы нажмете кнопку «Разобрать», вы получите результат синтаксического разбора предложения. Сверху результата будет указано количество символов в тексте и количество слов.

Каждая часть речи подсвечивается отдельным цветом, если вы хотите отображать только определенные части речи в предложении, выберите в панели инструментов нужную вам часть.

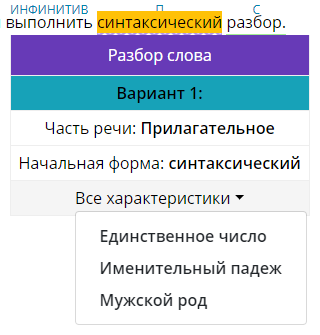

Какой вариант разбора выбрать?

Омонимы — это слова одинаковые по написанию, но разные по значению, такие слова могут попасться в предложении и программа не может определить какой смысл несет слово. Здесь нужно выбрать подходящей разбор слова в предложение, смотрите по контексту.

Для этого вам помогут морфологические признаки слова, чтобы их увидеть наведите на слово и в раскрывающемся меню выберите «Все характеристики».

Часть речи сверху слова

Чтобы показывать часть речи сверху слова, включите соответствующею функцию в настройке разбора.

Источник

«У всех было приятное настроение»: правильная грамматическая основа

Как правильно обозначить грамматическую основу в предложении: «У всех было приятное настроение»?

Настроение было? Настроение было приятное?

7 ответов 7

«Настроение» — подлежащее, «было приятное» — сказуемое. Сказуемое именно такое потому, что смысл предложения в том, что настроение было приятное, а не в том, что оно просто было.

Уважаемые форумчане, давайте вернёмся к науке и к вопросу. Мы, по-моему, совсем запутали Ирину.У неё такой путаницы в голове нет. Она спрашивает, что является сказуемым — «было» или «было приятным».Такая сложность среди учеников есть.Валентин ей ответил верно, объяснил тоже.

Мой ответ уже для всех «несогласных». Если бы это был синтаксический разбор профессиональный — на уровне студента филфака, то он бы выглядел так(не полный, а только по членам предложения): У всех было приятное настроение.-предикативная единица (предложение)состоит из грамматической основы было приятное настроение и детерминанта у всех.(детерминант — неприсловный член предложения, относящийся ко всей грамматической основе, а не к одному её члену).Это классический детерминант — дополнение со значением наличия, стоящий в начале предложения и означающий, что всё, о чём говорится, имеется в наличии У ВСЕХ.Даже слабые студенты его сейчас определяют легко. Так что же было у всех? — у всех было приятное настроение.Как найти подлежащее? Найдём тему и рему. Тема — предмет разговора. О чём говорится?-о настроении.Настроение — подлежащее. Рема — что нового о нём сообщено? — что оно приятное, а не то, что оно имелось в наличии. Следовательно, БЫЛО ПРИЯТНОЕ — составное именное сказуемое, где БЫЛО — отвлечённая глагольная связка прош. врем.(могла бы быть в настоящем — нулевая), приятное — качественное имя прилагательное, которое и несёт основную смысловую нагрузку.

А вот БЫЛО было бы сказуемым в таком предложении:А приятное настроение-то всё-таки было.

Предмет речи — «приятное настроение». Что о нем говорится? Что оно было, т.е. существовало. Значит, подлежащее — «приятное настроение», сказуемое — «было»

Если считать сказуемым было, то получается, что в предложении утверждается, что настроение (приятное настроение) просто было, то есть существовало, имелось в наличии. А здесь важно, что оно не просто было, а было приятное. Основную смысловую нагрузгу несёт на себе слово приятное. Значит, было — это глагол-связка в составном именном сказуемом. Мне это представляется так.))

Мне в этом предложении главным кажется словосочетание «у всех», но, поскольку оно не может быть подлежащим, предложение безличное : сказуемое — было, настроение — дополнение, приятное — определение.

«У всех было прекрасное настроение, но потом оно бесследно испарилось.» В таком варианте в первой части сложносочиненного предложения сказуемое «было».

Перво-наперво. Если вопрос был чисто школьный, о том как учительнице отвечать, то надо отвечать так, как учительница считает. Скорее всего в школе действительно не заморачиваются и принимают за сказуемое то, что лежит на поверхности, т.е. принимают настроение за подлежащее со всеми вытекающими последствиями.

Сложнее с принципиальными разногласиями по поводу структуры. Перечитал я всё тут сказанное.

Во-первых, за сказуемое можно счесть было приятное настроение, но при таком подходе выносить «приятное» за пределы сказуемого было бы нелогичным. Так как нарушалась бы иерархическая структура: некий член предложения (определение «приятное») относился бы к части другого члена (сказуемого «настроение»), не являясь при этом частью самого такого члена (сказуемого).

Остаётся два варианта. Сказуемое «было» и сказуемое «было приятное настроение».

Похоже, камень преткновения в том, как вообще трактовать грамматику.

если полагать, что язык вещь субъективная — и его можно трактовать как нам заблагорассудиться (лишь бы не противоречиво), то в соображениях @Ларf (примерно означающих, что все подходы могут быть правильны, но на деле всегда правилен тот, который нам больше подходит) есть резон.

Но я-то всегда придерживался той позиции, что язык — вещь объективная (за исключением правил правописания) и от наших взглядов на него никак не зависит. Поэтому вопрос о реальном сказуемом вполне уместен. Или придется признать, что у языка две взаимоисключающие грамматики. Но в определении таких базовых вещей как подлежащее, сказуемое, грамматическая основа и проч. существующие описания грамматики никак не расходятся, во всяком случае — не противоречат друг другу. Следовательно, у задачи должен быть один-единственный объективный ответ.

Чем руководствуются сторонники школьного подхода («было» — сказуемое, «настроение» подлежащее)? Только тем, что имеет место согласование (координация) в числе и роде. Никаких других неавторитарных доводов более не увидел. насколько это довод справедлис — и насколько он императивен? Боюсь, что координация здесь далеко не абсолютная. Примеры с «У них было по рублю» я приводил. Чтобы «отмести» этот контрпример потребовалось сразу же изменить грамматику предложения. Я с таким подходом не согласен. Почему вдруг должна меняться грамматика, если я всего лишь одну «ячейку» структуры заполняю другим словом той же грамматической функции — и подлежащее без видимых причин становится дополнением?

С другой стороны, помимо упомянутого требования единства структуры безотносительно к наполнению, есть соображение, что в номинативных языках субъект (производитель действия) и подлежащее — суть одно и то же. «Настроение» никак не может быть производителем действия, это пациенс. Агенс — «все». И я все более склоняюсь к этой трактовке. Все вместе (было хорошее настроение) — сказуемое

Да, забыл сказать, почему настроение — не дополнение. Попробую для простоты на другом примере. У Васи были родители (вчера, в гостях) — У Васи [находятся] родители. У Васи были родители (вообще, он не сирота) — У Васи есть родители. В первом случае родители — подлежащее, «были» — смысловой глагол. Во втором — глагол связка. Под какой случай подходит «У всех было хорошее настроение»? Я сно, что под второй. Т.е. Если «настроение» — дополнение, то «есть» — глагол связка. Но при нём дополнение в виде именительного падежа (т.е. объектный именительного) возможно только в конструкциях типа «Я — человек» (хотя и тут логичнее «[есть] человек» считать сказуемым). У нас ничего похожего нет. так что доаолнение я на самом деле исключаю.

ЗЫ Я очень надеюсь, что количество минусов не превысит количество критических содержательных комментариев.

Источник

Как определить грамматическую основу? Объяснение разбора предложения, сложные случаи

Грамматическая основа предложения (подлежащее и сказуемое) — это его смысловой и синтаксический центр. С определения грамматической основы начинается цепочка синтаксического разбора. Умение верно определять грамматическую основу в предложении дает направление для установления логических отношений между словами в предложении, помогает решению пунктуационных задач (в т.ч. при изучении иностранного языка). Если грамматическая основа была определена неверно, то весь дальнейший анализ пойдет по ошибочному пути.

В составе грамматической основы выделяют подлежащее и сказуемое. Если предложение состоит из одного главного члена, то это только подлежащее или сказуемое. Предложений без основы не бывает (за исключением неполных)!

Этап №1. Находим подлежащее. Вопросы КТО? или ЧТО?

Подлежащее — это главный член предложения, грамматически независимый.

В типичном предложении это предмет (в широком смысле), о котором идет речь в предложении. Это слово, стоящее в именительном падеже. Чаще всего это имя существительное или местоимение, отвечающее на вопросы: Кто? или Что?

Примеры:

- Волк вышел из лесу (О чем или о чем идет речь в предложении? О волке, то есть ставим вопрос: Кто? Волк. Существительное).

- Лохматая черная собака вдруг выскочила откуда-то из зарослей осоки (Кто? Собака. Существительное).

- Я улыбнулась и пошла вперед. (Кто? Я. Местоимение).

Существуют некоторые случаи, когда подлежащее выражено иными способами (не существительным и не местоимением):

Иные способы выражения подлежащего

Примеры

Имя числительное (количественное и собирательное) в роли существительного

Трое вышли из леса.

Имя прилагательное в роли существительного

Сытый голодному не товарищ.

Причастие в роли существительного

Отдыхающие весело проводили время.

Дорогу осилит идущий.

Завтра обязательно наступит.

Далече грянуло ура.

Мы с друзьями выехали раньше.

Немало школьников участвовало в конкурсе.

Неопределенная форма глагола

Сочинять — моя стихия.

Этап №2. Находим сказуемое. Вопросы: ЧТО ДЕЛАЕТ? (и др.)

Какие бывают сказуемые?

Сказуемое связано с подлежащим и отвечает на вопрос, который задается к нему от подлежащего: Что делает предмет?

Но при соответствующем выражении подлежащего (см. таблицу выше) это могут быть и другие вопросы: Что такое предмет?, Каков предмет) и т.п.

Примеры:

- Волк вышел из лесу (Задаем вопрос от действующего лица, от подлежащего: волк что сделал? Вышел — это сказуемое, выраженное глаголом).

- Лохматая черная собака вдруг выскочила откуда-то из зарослей осоки (Собака что сделала? Выскочила).

- Я улыбнулась и пошла вперед. (Я что сделала — улыбнулась и пошла).

Сказуемые в русском языке бывают трех типов:

- Простое глагольное (один глагол). Пример: Волк вышел.

- Составное глагольное (вспомогательный глагол + инфинитив). Пример: Я хочу есть. Я должен поехать в Суздаль (по сути два глагола в сказуемом).

- Составное именное (глагол-связка + именная часть). Пример: Я буду учителем (по сути глагол и другая часть речи в сказуемом).

Смотрите также:

Сложные случаи в определении сказуемых

Ситуация 1. Часто проблемы с определением сказуемого возникают в ситуации, когда простое глагольное сказуемое выражено не одним словом. Пример: Сегодня ты будешь обедать не один (= пообедаешь).

В данном предложении сказуемое будешь обедать — простое глагольное, оно выражено двумя словами по той причине, что это составная форма будущего времени.

Ситуация 2. Я пришел в затруднение, выполняя эту работу(= затруднился). Сказуемое выражено фразеологизмом.

Ситуация 3. Другой трудный случай — это предложения, в которых составное сказуемое представлено формой краткого причастия. Пример: Двери всегда открыты.

Ошибка в определении типа сказуемого может быть связана с неверным определением части речи (следует отличать от глагола краткое причастие). На самом деле в данном предложении сказуемое составное именное, а не простое глагольное, как может показаться.

Почему составное, если выражено одним словом? Потому, что в форме настоящего времени у глагола связка нулевая. Если поставить сказуемое в форму прошедшего или будущего времени, то она проявится. Сравните. Двери всегда будут открыты. Двери всегда были открыты.

Ситуация 4. Подобная ошибка может возникнуть и в случае выражения именной части составного именного сказуемого существительным или наречием.

Пример. Наша изба — вторая с краю. (Сравните: Наша изба была вторая с краю).

Даша замужем Сашей (Сравните: Даша была замужем за Сашей).

Помните, что частью составного сказуемого являются слова можно, нужно, нельзя.

Определение основы в односоставных предложениях

В назывных предложениях основа будет представлена подлежащим.

Пример: Зимнее утро.

В неопределенно-личных предложениях есть только сказуемое. Подлежащее не выражено, но оно понятно.

Пример: Люблю грозу в начале мая.

Самый сложный случай выражения основы в безличных предложениях. Чаще всего это как раз различные виды составных именных сказуемых.

Примеры: Мне нужно действовать. В доме тепло. Мне грустно. Уюта нет, покоя нет.

Если не формировать навык определения основы предложения в младших классах, то это приведет к трудностям при анализе односоставных и сложных предложений в 8-9 классах. Если же постепенно нарабатывать это умение методом усложнения, то все проблемы будут разрешены.

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.

Источник