- Андрей Ремнев: «Самое ценное качество для художника – чувство меры»

- История чувств, рассказанная через искусство

- 1. Чувства как звери

- Что о чувствах думали простые средневековые люди?

- 2. Чувства как действия

- Чувства и мышление — как они связаны?

- 3. Чувства как орудие греха или добродетели

- Почему Средневековье так любило красивые числа?

- 4. Чувства как парочки

- Почему чувства сменили пол?

- 5. Чувства как предметы в натюрморте

- Почему голландские натюрморты такие грустные и такие роскошные?

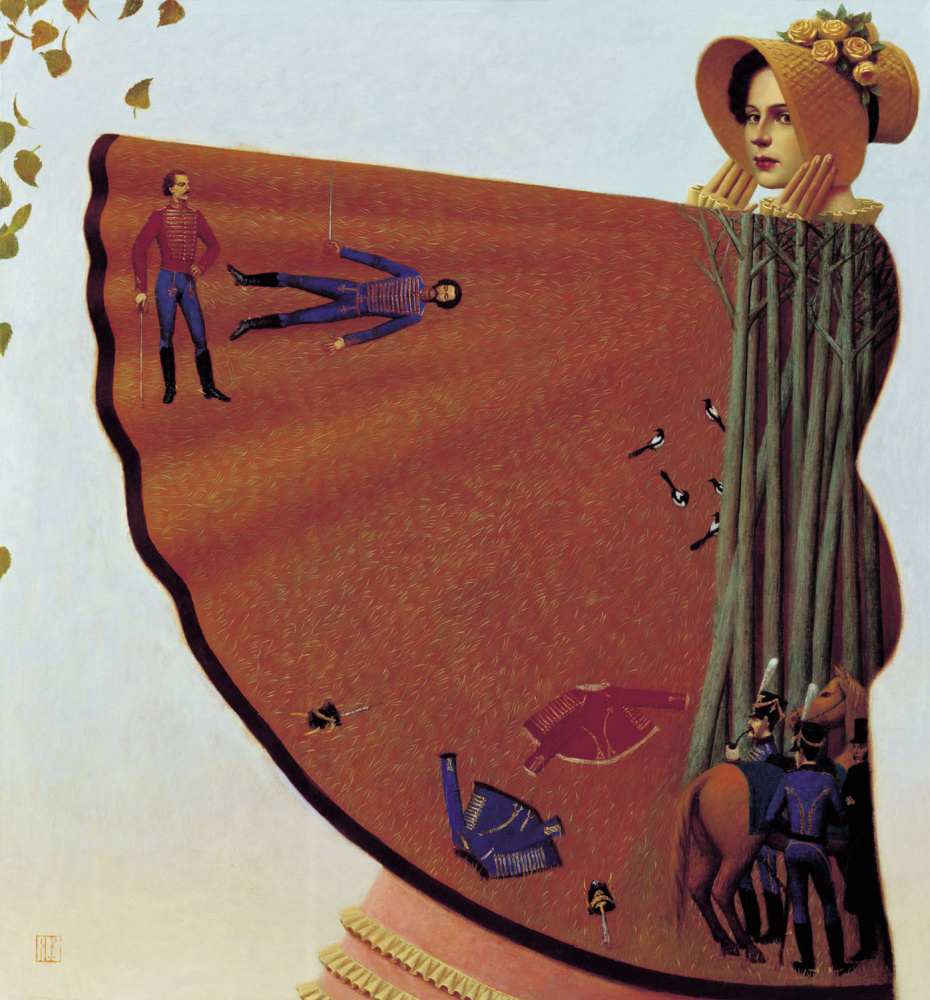

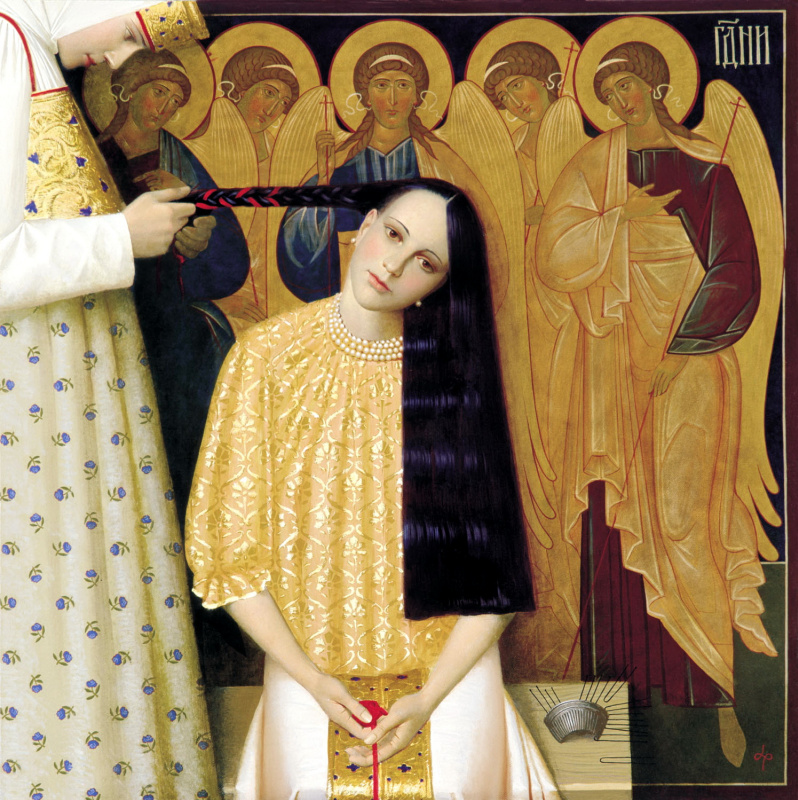

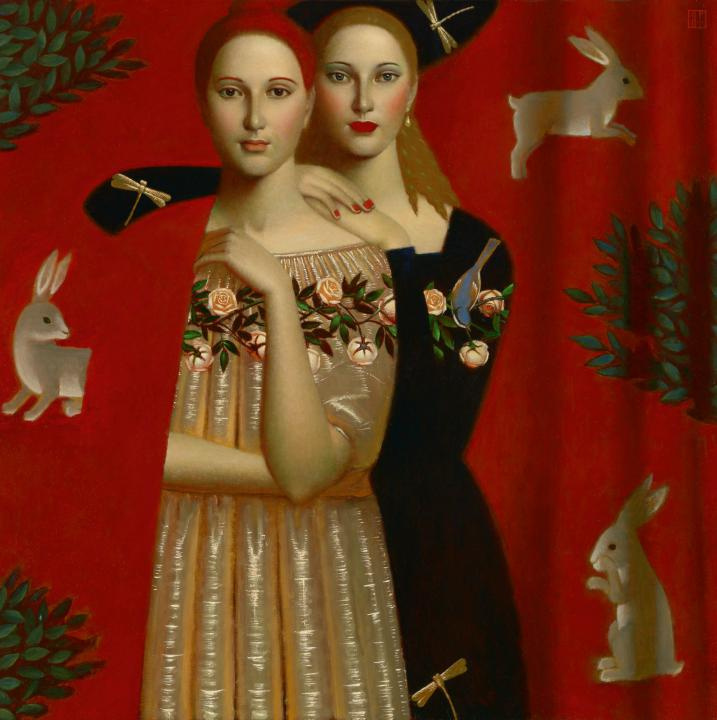

Андрей Ремнев: «Самое ценное качество для художника – чувство меры»

— Андрей , Ваши картины реалистичны , при этом ощущается влияние иконописного прошлого. Ваше детство прошло в советских реалиях , что привело Вас в храм?

Андрей Ремнев родился в 1962-ом году , детство художника прошло в подмосковном холмистом городке Яхрома. Окончив Суриковскую академию , восемь лет жизни он посвятил изучению средневековой иконописи в Спасо-Андронниковом монастыре. Андрей Ремнев успел поработать на Кипре , во Франции и Швейцарии.

— Расскажите о Вашей духовной альма-матер и учителе.

— Как удалось обрести новый источник вдохновения?

— Когда я начинал заниматься живописью , я познакомился с продвинутыми художниками по керамике — участниками знаменитой « Гжели». Они тогда занимались возрождением цветной керамики. Когда я увидел их работы , они меня поразили. Это , по сути , та же скульптура , пусть и малая форма , но покрыта она живописью. Вот эта любовь к декорированию , к пейзажам , орнаментам , меня вдохновила.

— Стиль , по которому Вас знают сегодня , определяют по-разному…

— Я ощущаю себя последователем традиционной русской школы , кто-то называет это постмодерном , мне сложно судить. Я вдохновляюсь русским искусством 18 века, ( творчеством Рокотова и Боровиковского), русским конструктивизмом 20-ых годов , его энергиями и силой.

— Нуждаетесь ли Вы в родных просторах для того , чтобы писать?

— Я много путешествую , но физическая необходимость жить и творить именно здесь , она , конечно , есть. В Европе для меня отсутствует эмоциональный фон. Этим летом я путешествовал с семьей на яхте по Хорватии и увидел те пейзажи , которые сам раньше придумывал. Такой красоты я нигде и никогда не встречал , но смотрел я на нее как на красивую фотографию , не испытывая того восторга и сердечной радости , которые я ощущаю порой , глядя в окно. В церковной традиции это чувство называется благодать.

— А часто ли удается « поймать» то самое ощущение благодати?

— Ваши работы популярны далеко за пределами России…

— Какая-то неожиданная востребованность оказалась. Наверное , достиг такого возраста , что уже оказываюсь всем нужен. До этого ощущал недостаток внимания со стороны зрителей.

Источник

История чувств, рассказанная через искусство

От средневековой фрески до современных инсталляций: как люди относились к классической пятерке чувств в разные эпохи

1. Чувства как звери

Одно из самых ранних изображений пяти чувств в европейском искусстве находится в Англии, среди настенных росписей башни Лонгторп, неподалеку от Питерборо. На колесе, которое вращает человек в короне — аллегория разума, — сидят пятеро животных: обезьяна, олицетворяющая вкус, стервятник — обоняние, паук — воплощение осязания, кабан — слуха, петух — зрения. Средневековые энциклопедисты полагали, что некоторые твари наделены намного более развитыми, чем у человека, органами чувств. Список этих чудесных зверей, впрочем, не был жестко зафиксирован: в качестве аллегории зрения мы можем увидеть и орла, и рысь См. пункт 4 «Чувства как парочки». ; за обоняние порой отвечает также собака, а за слух — олень.

Примечание антрополога:

Что о чувствах думали простые средневековые люди?

О пяти чувствах рассуждали не только средневековые энциклопедисты-интеллектуалы: рядом с ними своим чередом шла повседневная жизнь, которая наделяла чувственные данные своими значениями. Например, чувство осязания могло считаться низменным и животным — но оно же давало возможность попросить о помощи или исцелении у гробницы святого или королевского престола. В средневековой Англии даже существовал закон, согласно которому преступника, нашедшего убежище в церкви или просто дотронувшегося до ее стен, не могли посадить в тюрьму. А еще люди верили, что короли и блаженные, наделенные божественной властью или благодатью, способны излечивать самые разные недуги, от золотухи до паралича, одним своим прикосновением.

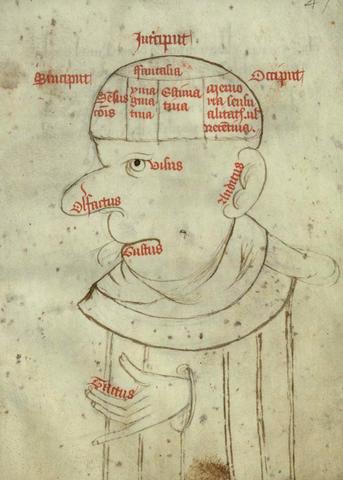

2. Чувства как действия

Появившийся в XII веке полный перевод на латынь «Малых трудов о природе» («Parva naturalia») Аристотеля положил начало другой иконографической традиции в изображении пяти чувств: дело в том, что Аристотель прицельно изучал человеческую физиологию пяти чувств и для иллюстрации его тезисов изображения животных подходили мало. В качестве замены им в иконографии появились человеческие фигуры, выполнявшие некое действие, намекавшее на искомый орган чувств. Так, трубящий персонаж олицетворял слух; смотрящийся в зеркало — зрение; нюхающий цветок или пробующий плод — осязание и обоняние соответственно.

Примечание антрополога:

Чувства и мышление — как они связаны?

Изображения пяти чувств встречаются и до Высокого Средневековья (пример — так называемая брошь Фуллера из Британского музея, где зрение, помещенное в центр фибулы, воплощает разум), когда сенсорные концепции Античности были доступны на латинском Западе лишь во фрагментарных переводах с арабского. Но в XII веке Аристотеля заново перевели на латинский с греческого, а сто лет спустя перевели еще раз — и в 1255 году новый перевод вошел в программу Сорбонны. Это вызвало оживленные богословские дискуссии о чувственном познании. Больше всего обсуждался вопрос, как данные внешних чувств перерабатываются в понятия и суждения с помощью разума (sensus communis) и, наоборот, как фантазия и мышление создают чувственные ощущения. Аргументы теологов сталкивались с контраргументами медиков, которые основывались на другой, прикладной интерпретации античных представлений о чувствах Средневековая медицина (например, Салернская школа) опиралась на физиологическое учение главных врачей классической древности, Гиппократа и Галена, и рассматривала чувства как индикаторы болезненных симптомов и лекарственных свойств. . В медицине зрение постепенно получало все более важную роль в диагностике болезней: основные симптомы предлагалось определять именно с помощью зрения (de visu). Это примиряло врачей и богословов: и в познании божественных истин, и в понимании телесных знаков у зрения оказывался приоритет.

3. Чувства как орудие греха или добродетели

В гравированном листе конца XV века из аббатства Тегернзее «аристотелевская» иконографическая традиция в некоторых случаях доведена до вполне логичного упрощения: изображается не целая фигура, а только «ответственный» орган (ухо или рука в аллегориях слуха и осязания); более того, иногда они даже вытесняются вторичными атрибутами (музыкальными инструментами или ароматным цветком).

Однако интереснее всего сама композиция этого листа, в которой нашла отражение средневековая концепция пяти чувств как инструмента познания, способного привести человека к греху или же к добродетели. Десять заповедей представляют собой основные правила, которым должен неукоснительно подчиняться верующий христианин, чтобы удостоиться рая; семь смертных грехов — то, чего он должен всеми силами избегать, дабы не угодить в ад; пять же чувств, расположенных между этими полюсами, служат ему опорой в земном бытии, но должны содержаться под неусыпным контролем, поскольку соблазн и, следовательно, грех приходят к человеку именно через органы чувств.

Примечание антрополога:

Почему Средневековье так любило красивые числа?

В Средние века очень распространенным способом описания мира была его упаковка в числовую форму: теологи и натурфилософы предлагали серии из значимых чисел — 3, 4, 5, 7, 12 и так далее. Семь смертных грехов уравновешивались семью добродетелями, которые, в свою очередь, обнаруживались в семи свободных искусствах. Четыре темперамента имели соответствия в четырех телесных жидкостях, четырех стихиях, четырех временах года и четырех «больших» возрастах жизни; 12 месяцев перекликались с 12 апостолами и 12 станциями Страстей Христовых.

Числа помогали запоминать важные теологические понятия и элементы натурфилософии и становились способом вписать человеческую жизнь в универсальные процессы и божественный замысел. Например, в середине XIII века была популярна интерпретация земного пути человека, от младенчества до дряхлости, с помощью пяти чувств, шести дней творения и семи добродетелей.

4. Чувства как парочки

Поскольку в латыни слова, обозначающие пять чувств, мужского рода: visus (зрение), sensus (осязание), odoratus (обоняние) и так далее, — в Средние века их традиционно изображали в виде мужских персонажей. Однако в начале XVI века им на смену приходят женщины — возможно, в силу стремления создать общий визуальный ряд с семью пороками и семью добродетелями, которые всегда представляли в женском обличье. Хендрик Гольциус был первым, кто изящно соединил обе иконографии, придумав изображать аллегории чувств в виде галантных пар; более того, он сплавил воедино аристотелевскую традицию с анималистической: на его рисунках (и на гравюрах, сделанных с них Питером Янсом Санредамом) рядом с предающейся разным чувственным удовольствиям парочкой всегда соседствует соответствующее случаю животное — остроглазая рысь (взгляд), чуткий олень (слух), разборчивая обезьяна (вкус), обладающая тонким обонянием собака или же черепаха в твердом панцире (осязание).

Вместе с тем из средневековых источников эта серия заимствует не только форму, но и скрытое дидактическое послание: морализаторские латинские стихи под гравюрами предостерегают зрителя от соблазнов. Пять чувств снова предстают перед нами как ворота греха: чувство вкуса может привести к обжорству (обезьяна обозначает не только гурманство, но и жадность), зрение — к тщеславию (недаром зеркало также и его атрибут), музыка издавна способствует сладострастию, а разврат ведет к лености (одним из ее символов служит черепаха).

Примечание антрополога:

Почему чувства сменили пол?

В западноевропейских аллегорических изображениях мужчина и мужское тело обозначали «человека вообще» — некую норму человечности. Женщина и женское тело были отклонением от этой нормы — не аномалией, но вариацией. Кроме того, интеллектуальные свойства все более последовательно отождествлялись с мужским началом, чувственные способности — с женским (эта мифология могла подкрепляться отсылками к Ветхому Завету, согласно которому Адам был создан из глины, а Ева — из плоти). И то, что в эпоху Ренессанса чувства начинают изображаться в виде женщин, а не мужчин, говорит и о возрастающем концептуальном разрыве между разумом и чувством. Одним из первых образцов такого подхода некоторые искусствоведы считают серию шпалер «Дама с единорогом» (конец XV — начало XVI века), которая хранится в парижском музее Клюни: на каждой из шпалер дама (предполагаемая невеста предполагаемого заказчика, Антуана Ле Виста) разыгрывает для своего жениха то или иное чувство.

5. Чувства как предметы в натюрморте

На натюрморте Жака Линара нет ни людей, ни животных. Пять чувств представлены исключительно предметами. На первый взгляд аллегория кажется незамысловатой: зеркало и пейзаж в раме символизируют зрение, цветы в золотом кувшине — обоняние, фрукты — вкус, нотная тетрадь — слух, а бархатный кошель, монеты и карты отвечают за осязание. Однако нарочитая искусственность композиции говорит о том, что за случайным, казалось бы, нагромождением вещей скрывается более глубокий смысл.

В центр картины художник помещает вместительную чашу китайского фарфора, так чрезмерно наполненную фруктами, что кажется, будто спелые персики вот-вот покатятся вниз. По диагонали, в нижнем правом углу, в столь же хрупком, секундном равновесии замерли монеты и соскользнувшие с колоды карты: малейшая встряска — и вся сложная композиция придет в движение, рассыплется на наших глазах. Тему неустойчивости поддерживает и рисунок на чаше — четверо персонажей на легкой лодочке пересекают неспокойные воды в ветреную погоду.

На другой диагонали натюрморта расположены зеркало и картина. Тем самым Линар вовлекает зрителя в мир иллюзий. Открывающийся нам словно в окне пейзаж с затерянными в лесу руинами на самом деле не реально существующее место, а плод воображения художника, дань моде XVII века на неправдоподобные искусственные ландшафты, составленные из самых разных фрагментов. Зеркало, отражающее разломленный гранат и открывающее его скрытую от зрителя сторону, снова говорит об иллюзорности образов и намекает на то, что не стоит доверять первому, внешнему впечатлению.

Все нестабильно, обманчиво, преходяще — вот о чем на самом деле рассказывает этот натюрморт. Цветы обречены на увядание; перезрелые фрукты скоро начнут гнить; азартные игры доведут до разорения (его предвестники — опустевший кошелек и король пик, знак будущих финансовых затруднений). Хрупкая и драгоценная, как китайский фарфор, жизнь есть полное опасностей путешествие по бурным водам, где уверенным можно быть только в одном — в окончании пути, в смерти. За аллегорией пяти чувств у Линара скрывается такой жанр живописи, как ванитас (vanitas), пусть и лишенный привычных атрибутов вроде черепа или песочных часов, но рассказывающий ту же историю: жизнь быстротечна, удовольствия тщетны, смерть неотвратима. В этом бренном существовании у человека есть только одна опора — вера. О ней говорит помещенная на передний план нотная тетрадь, раскрытая на гимне «Laudate Dominum» («Хвалите Господа»). Тело неизбежно рассыплется в прах, но душа спасется молитвой.

Примечание антрополога:

Почему голландские натюрморты такие грустные и такие роскошные?

Расцвет европейского аллегорического натюрморта в XVI–XVII веках — одно из следствий религиозных войн и связанных с ними социальных потрясений. После того как в Северных Нидерландах укрепился протестантизм, изображать святых стало считаться кощунством. На смену религиозным сюжетам пришли жанровые сцены и натюрморты, в которые то же религиозное содержание вписывалось не на уровне сюжета, а на уровне намеков или ассоциаций.

Для новых заказчиков и патронов — уже не аристократов, а торговцев и банкиров золотого века — было важно соблюсти баланс между строгими требованиями умеренности и скромности и демонстрацией богатства, которое свидетельствовало об избранности и предопределении. Натюрморт как нельзя лучше соответствовал новому социальному запросу: в нем отсутствовали изображения людей, а предметы складывались в дидактическое напоминание о смерти. Но сама роскошь этих предметов — импортного китайского фарфора, персидских ковров, волной спадающих со стола, дорогих научных гаджетов (астролябии, глобуса, микроскопа), редких раковин и коллекционных тюльпанов — говорила о статусе заказчика или обладателя картины.

Источник