- Почему пропадает голос — причины

- Разновидности афонии

- Почему пропадает голос

- Другие причины потери голоса

- Кто находится в зоне риска афонии

- Кто здесь?! Где в нашей голове живет голос и зачем он нам нужен

- В норме при диалоге-в-себе в область восприятия речи должен приходить сигнал, который приглушит активность ее нейронов, а значит, на внутреннюю речь они среагируют не так сильно, как на разговор вживую.

- Читайте также

- Переезд из детства

- Психологи прошлого века предположили, что внутренний диалог — не что иное, как внешняя речь, перебравшаяся внутрь.

- Диалоги из теней

- Однако, хотя внутренняя речь сохраняет структуру диалога, она претерпевает и изменения. Например, становится более краткой — конденсируется и аббревиируется.

- Контролируй это

- Разговор с самим собой — и вслух, и про себя — действительно может быть полезен. В эксперименте со спортсменами участники, которые разговаривали сами с собой, лучше выполняли контрольное задание и сообщали о повышении уверенности в себе и снижении тревожности.

- Слова на память

- Может быть интересно

- Как тебе такое, Илон Маск?

- Читайте также

- Эй, Сири?

- Согласно одному исследованию, в разговоре с искусственным интеллектом люди меньше боятся откровенности. И потому утешение от реального человека то и дело подменяется поиском сочувствия у цифрового экрана.

Почему пропадает голос — причины

Если временами пропадает голос — это серьезный повод для беспокойства. Такой симптом может свидетельствовать о серьезных заболеваниях и сбоях в функционировании всего организма. Игнорировать нарушение нельзя, нужно сразу же после его появления обращаться за помощью в медицинское учреждение.

Главными признаками афонии можно считать следующее:

- Больной может говорить лишь шепотом;

- Голос становится хриплым;

- Наблюдаются паралич либо спазмы связок;

- Боль в области горла.

Голос пропадает по вине ОРВИ, на нервной почве, из-за перенапряжения связок, простуд переутомлений и травм. В группе риска люди, работа которых связана с пением, длительным говорением, стрессами и пребыванием на холоде.

Разновидности афонии

Афония подразделяется на:

- Гортанную;

- Паралитическую;

- Спастическую;

- Функциональную, нередко называемую «истерической».

Афония гортанного типа — результат патологий гортани, которые приводят к нарушению работы голосовых связок. Паралитическая разновидность потери голоса вызывается сбоями функционала нижнего нерва гортани, отвечающего за многие ее мышцы. Спастическая потеря голоса формируется в результате спазмов во внутренних мышцах гортани, которые приводят к тому, что становится уже голосовая щель. Функциональная разновидность афонии проявляется при хроническом или остром ларингите, при громком и продолжительном пении либо крике.

Почему пропадает голос

Наиболее частой причиной потери голоса считается напряжение голосовых связок — особенно это свойственно певцам, преподавателям и дикторам. При длительном напряжении утрачивается гибкость связок, в результате чего их вибрация существенно затрудняется. Такое состояние в народе часто называют «сорвал голос», при этом в большинстве случаев пострадавший может разговаривать шепотом. Такой форме потери голоса обычно сопутствует кашель и першение.

Еще одна причина, по которой часто пропадает голос — инфекционный ларингит, он может проявляться в острой и хронической форме. Острый ларингит возникает в результате ОРВИ. В этом случае афония сопровождается высокой температурой, першением в горле, головной болью и кашлем — сначала сухим, в дальнейшем — с отделением мокроты. Лечением острой формы ларингита не следует заниматься самостоятельно — для этого нужно обратиться за помощью к специалисту, так как болезнь может привести к удушью. Для детей эта болезнь особенно опасна. Воспалительные процессы в области глотки, носа и придаточных пазух могут стать причиной хронического ларингита. При этом нельзя сказать, что полностью пропал голос, однако, даже при непродолжительных нагрузках он становится хриплым.

Нередки ситуации, когда пропадает голос на нервной почве — в результате сильного стресса или потрясения. Также потеря голоса может возникать в результате расстройств щитовидной железы, различных опухолей гортани и сердечной недостаточности. Стоит отметить, что вредные привычки тоже могут стать причиной афонии.

Другие причины потери голоса

Иногда пропадает голос в следующих случаях:

- Простудные заболевания;

- Переутомление голоса;

- Токсическое воздействие на гортань — грязный воздух, сигаретный дым и прочее;

- Опухоли голосового аппарата и его травмы;

- Врожденные патологии гортани;

- Попадание инородного тела;

- Химические ожоги гортани;

- Поражения нервной системы;

- Стрессы;

- Воспалительные заболевания;

- Вдыхание слишком холодного или же сухого воздуха длительное время.

Кто находится в зоне риска афонии

Временами пропадает голос у людей, работа которых зависит от него — певцы и преподаватели. Не так давно ученые сделали интересное открытие — голос учителя на несколько децибел громче, чем у среднестатистического человека, что создает дополнительную нагрузку на связки. Курильщики тоже входят в число людей, более подверженных потере голоса, как и любители газировки, сухариков и прочих веществ, способных раздражать слизистую оболочку, покрывающую горло. Чрезмерное употребление алкоголя, кофе, острой или просто горячей пищи также может негативно сказаться на состоянии гортани, и привести к афонии.

Внимание! Данная статья размещена исключительно в ознакомительных целях и ни при каких обстоятельствах не является научным материалом или медицинским советом и не может служить заменой очной консультации с профессиональным врачом. За диагностикой, постановкой диагноза и назначением лечения обращайтесь к квалифицированным врачам!

Источник

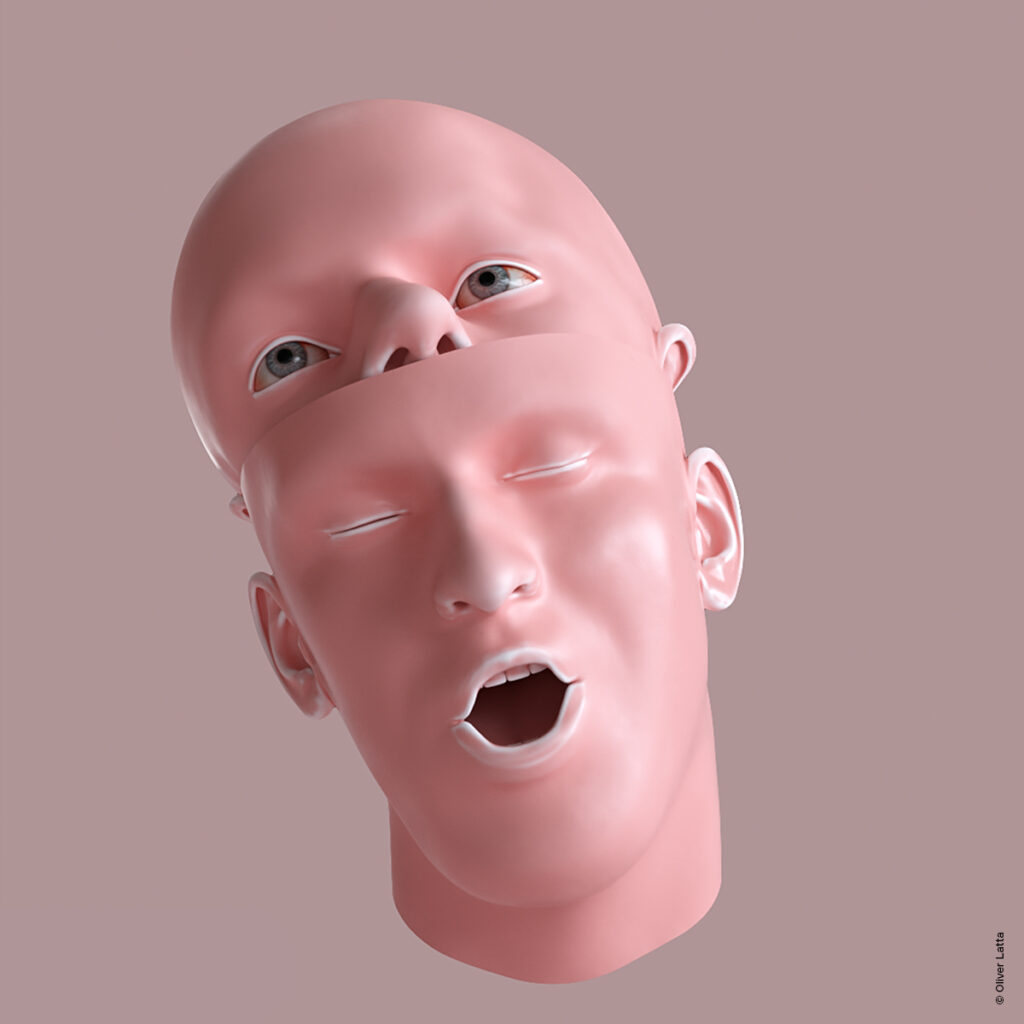

Кто здесь?! Где в нашей голове живет голос и зачем он нам нужен

Вы разговариваете сами с собой? Репетируете важные диалоги, придумываете аргументы для споров, бубните под нос список покупок и планы на вечер? «Это норма!» — сказала бы телеврач, интонации которой уверенно ушли в народ и мемы. Голоса роятся в голове в среднем 20–26% времени нашего бодрствования. В психологии этот феномен называют «внутренняя речь». Нейрофизиолог Мария Пази рассказывает, как и зачем мозг болтает сам с собой.

Какой он, ваш голос в голове? Это ваш собственный голос? Бархатистый мужской бас? Или, наоборот, женский голос — и в голове комментарии раздает сладкоголосая Скарлетт Йоханссон? Может быть, ваша внутренняя речь то и дело меняется, перескакивая от баса к воздушному меццо-сопрано.

Приложите руку к горлу: пока вы разговариваете про себя, там едва заметно подрагивают мышцы гортани. А теперь перенесите руку на участок у левого уха, чуть выше и поближе к виску — где-то там шелестят нейронами левая нижняя лобная извилина и верхняя височная извилина, зоны Брока и Вернике. Эти участки мозга отвечают за производство и восприятие речи: они позволяют нам вести обычный разговор, они же создают и внутренний.

Хор голосов в голове хрупок, легко может сбиться с ритма и начать фальшивить. Если из-за инсульта или травмы повреждаются речевые зоны мозга, возникает афазия, нарушение устной речи, внутренний голос при этом тоже утрачивает стройность. Пациенты с афазией, например, не могут понять, рифмуется ли пара слов, когда произносят их про себя.

Случается и так, что внутренняя речь воспринимается как порожденная кем-то другим.

В норме при диалоге-в-себе в область восприятия речи должен приходить сигнал, который приглушит активность ее нейронов, а значит, на внутреннюю речь они среагируют не так сильно, как на разговор вживую.

При психиатрических расстройствах это приглушение почему-то не срабатывает.

«Я слышу отчетливые голоса. У каждого голоса своя индивидуальность. Они часто пытаются указать мне, что делать, пытаются навязать собственные мысли или чувства», — описывал свой опыт пациент со слуховыми галлюцинациями.

«Если голос нападает и оскорбляет пациента — он будет подавлен и склонен к самоубийству. Если голос говорит пациенту убивать, то, при потере самоконтроля, вполне вероятны нападения пациента на других людей. Если голос говорит человеку, что он прекрасен и могуществен, появляются маниакальные формы поведения», — писала о голосовых галлюцинациях английский психолог Лорна Смит Бенджамин.

Порой голоса, напротив, оказываются положительным опытом, не имеющим ничего общего с патологией. Они могут успокаивать, вселять уверенность, подсказывать решения.

Еще один вариант нормы — отсутствие внутренней речи. В 2011 году в небольшом исследовании добровольцам выдали издающие звук устройства и попросили их фиксировать свои мысли и чувства каждый раз, когда они услышат пиликанье, — эта методика называется «метод перехвата описания». В исследовании обнаружились серьезные различия между добровольцами: одни болтали 75% времени, другие в своей голове играли в молчанку — и никогда не разговаривали сами с собой.

«Сегодня я сказал маме, что у меня нет внутреннего монолога, и она уставилась на меня так, будто у меня три головы, — делился пользователь Reddit. — Я искренне считал, что это вымышленная концепция, приемчик, который придумали создатели сериала о психопате „Декстер“. Как вы это делаете? Как разговариваете в своей голове? Не могу себе представить».

Оказалось, отсутствие внутренней речи — не слишком редкое явление. Вместо диалога в голове у таких людей роятся образы, чувства, символы. А каждый раз, когда им приходится выходить из собственной головы и общаться словами, они вынуждены «переводить» свои мысли.

«Когда мне предстоит общаться устно (например, нужно сделать телефонный звонок), я готовлюсь, чтобы знать, какие слова мне действительно нужно сказать, — присоединился к обсуждению записи другой пользователь. — Если я участвую в разговоре, где времени подготовиться, заранее организовать и „перевести“ свои мысли у меня нет, в речи постоянно возникают длинные паузы. Это может казаться странным. Это раздражало мою жену, пока мы оба не поняли, почему так происходит».

Но как голоса — хорошие и плохие, болтливые и играющие в молчанку — пробрались внутрь черепа?

Читайте также

Переезд из детства

Дети в возрасте примерно трех лет во время игры всё время разговаривают вслух: раздают указания не только игрушкам, но и самим себе. Их склонность к болтовне с самим собой, к эгоцентрической речи помогает проследить истоки голоса в голове.

Психологи прошлого века предположили, что внутренний диалог — не что иное, как внешняя речь, перебравшаяся внутрь.

Одну из первых гипотез предложил психолог и основатель бихевиоризма Джон Бродес Уотсон. Его идея была довольно механической: происходит простое угасание речевого поведения — от громких размышлений вслух у ребенка, через бормотание и шепот к безмолвному диалогу в голове у взрослого. В чем-то схожую идею высказал советский психолог Лев Выготский. Он также считал, что внутренняя речь — результат интернализации, то есть поглощения, внешней. По Выготскому, дети становятся самостоятельными, отдаляются от родителей и потому, в отсутствие указаний от взрослых, начинают вслух руководить своими действиями. Это саморуководство у ребенка затем станет внутренним диалогом.

Впрочем, из эгоцентрической речи мы не «вырастаем», взрослые тоже любят поболтать с собой вслух. Для одних такие рассуждения — помощь в выполнении трудных задач. Другие пользуются ей для планирования действий, упорядочивают хаос в голове. А третьи ищут в эгоцентрической речи утешение.

«Когда тревожно, могу вслух себя успокаивать, — рассказывает Юля, респондент проведенного мной онлайн-опроса. — Я называю это „голос разума“, который говорит мне: „Это ерунда“, „Ты справишься“. После факапов именно вслух сказать, что ошибаться — нормально, помогает меньше грызть себя».

Феномен самоутешения и самоподдержки через эгоцентрическую речь можно считать свидетельством гипотезы Выготского. Ведь в детстве слова поддержки мы слышали от взрослых, а сейчас зачастую вынуждены проговаривать их сами. Вероятно, именно из-за этой замены внешней поддержки на внутреннюю слова, сказанные как бы со стороны, — «у ТЕБЯ получится» — в экспериментах работают лучше, чем сказанные в первом лице: «у МЕНЯ получится».

Диалоги из теней

Из идеи Выготского можно сделать вывод: по структуре внутренняя речь должна напоминать внешнюю — это должен быть диалог. Для обычного диалога важно некоторое представление о позиции собеседника, которое будет уточняться по мере разговора: через вопросы и ответы, аргументы и контраргументы, выражение согласия и несогласия.

Если структура внутренней речи чем-то похожа на обычный диалог, значит, в мозге должны активироваться области не только языковых зон, но и те, что задействованы в распознавании позиции собеседника. Это предположение ученым удалось подтвердить. Однажды они попросили добровольцев, заботливо уложенных в МРТ-сканер, сначала провести внутренний монолог (представить, будто они выступают перед школьниками), а затем — диалог (представить, будто разговаривают с директором). На фМРТ было заметно, что в условиях диалога, но не монолога активными были не только речевые зоны, но и центры социального познания, расположенные в правом полушарии. Эти области мозга формируют представление об образе жизни, желаниях и убеждениях других людей и, вероятно, для выдуманного собеседника проделывают то же.

Однако, хотя внутренняя речь сохраняет структуру диалога, она претерпевает и изменения. Например, становится более краткой — конденсируется и аббревиируется.

Согласитесь, едва ли вы, почувствовав запах гари с кухни, будете утруждать себя формулировкой полных предложений: «Должно быть, я забыл, что поставил рис вариться». Нет, в голове вы крикните «Рис!» или вовсе какое-нибудь бранное слово. И это касается не только экстренных ситуаций: любые предложения, обращенные к себе, как правило, значительно короче, чем обращенные к реальному собеседнику. Тяготение к сокращению отмечали люди в одном из опросов о чертах внутренней речи.

Конденсация внутренней речи связана с тем, что сами себя мы понимаем буквально «с полуслова», в то время как в обычном диалоге собеседник не обладает таким исчерпывающим представлением о наших мыслях или сопутствующих обстоятельствах. Сокращение речи связано и с тем, что мы подстраиваем внутреннюю речь под себя: можем создавать гибриды слов, пропитывать слова дополнительными значениями («интервью», произнесенное в голове, означает не только «собеседование», но и комплекс переживаний от волнения до надежды, а также намерения и планы подготовиться).

В общем, голос в голове краток, потому как сжимает слова до чистого смысла. «Мы мыслим не словами, а тенями слов», — писал Владимир Набоков, и он, похоже, был чертовски прав. То, что мысли, озвученные голосом в голове, оказываются совсем другими, чем те же мысли, произнесенные вслух, приводит к забавным следствиям. В голове всё может звучать лучше, чем наяву.

«Мне кажется, „внутри“ я умнее. А как рот открою — так прости Господи…» — смешливо сетует в опросе Аня.

Контролируй это

Зачем нам голос в голове? Как изменится жизнь, если мы не сможем говорить про себя? Что станет труднее, а что и вовсе невозможно? Исследователи выделяют несколько ролей внутреннего голоса. Например, участие в исполнительных функциях, то есть процессах планирования, самоконтроля, решения проблем. «Если предстоит сложный разговор, могу заранее продумывать, как выразить свою мысль»; «Для меня это способ контроля: еду на работу — обсуждаю, что и в какой последовательности делать. Если что-то на работе не получилось, еду домой — обсуждаю сама с собой все этапы. Мне кажется, так улучшается концентрация и точность исполнения», — отмечали респонденты.

Разговор с самим собой — и вслух, и про себя — действительно может быть полезен. В эксперименте со спортсменами участники, которые разговаривали сами с собой, лучше выполняли контрольное задание и сообщали о повышении уверенности в себе и снижении тревожности.

Напротив, задержка развития эгоцентрической и внутренней речи, например при синдроме дефицита внимания и гиперактивности, может отчасти обуславливать нарушение саморегуляции. При этом когнитивно-поведенческая терапия, использующая «разговор с самим собой», оказывается эффективной в коррекции самоконтроля при СДВГ.

Но иногда исполнительная функция речи-в-себе может приобрести болезненные масштабы.

«Раньше проговаривала все диалоги перед встречами, — рассказывает Аня. — А когда диалог случался вживую, всё шло не по прописанному в голове сценарию — меня накрывала тревога. „Всё пошло не по плану, Карл!“ Я не знала, что отвечать, что спрашивать. Психолог меня специально переучивала, так что сейчас диалоги в голове я не репетирую».

Слова на память

Внутренний голос также необходим для рабочей памяти, то есть удержания информации в голове, пока вы заняты делом, скажем, для «сохранения» списка покупок, пока вы ходите по магазину.

В 1974 году английские психологи Алан Бэддели и Грэм Хитч предложили многокомпонентную модель рабочей памяти. Суть ее в том, что память состоит из центрального исполнительного органа, который управляет ресурсами внимания, и трех его «слуг»: эпизодического буфера — временного хранилища стимулов, визуально-пространственного «блокнота» и фонологического контура, ответственного за представление звуковой и речевой информации. Из-за того, что внутренний голос словно бы «озвучивает» часть рабочей памяти, фонология слов влияет на их запоминание: длинные слова запоминаются труднее; также нам труднее запомнить слова, звучащие похоже, чем те, что звучат по-разному.

На участие «голоса» в процессах памяти указывает и то, что у пациентов с повреждением речевых зон мозга вместе с афазией и нарушением внутреннего диалога прихрамывает и рабочая память .

Может быть интересно

Любопытно, впрочем, что проговаривание воспоминаний вслух может сыграть и злую шутку. Когда «речевая» память лезет в зрительную, то есть когда мы говорим о том, что видели, происходит вербальное затмение . Этот термин предложили когнитивные психологи Джонатан Скулер и Тоня Энгст-Скулер, когда показали, что словесное описание преступника было связано с 25%-ным снижением узнаваемости его лица (по современным данным, вербальное затмение крадет 4–16%). Речевая часть нашей памяти может исказить зрительный образ, так что даже наедине с собой проговаривайте воспоминания с осторожностью.

Как тебе такое, Илон Маск?

Чарлз Фернихоу, профессор психологии Даремского университета, в книге «Голоса внутри» (Voices Within) предполагает, что внутренняя речь — это еще и допинг для творческих способностей. Он приводит в пример физика Ричарда Фейнмана, который мог остановиться посреди улицы и, активно жестикулируя, начать беседовать с самим с собой… или кем-то в голове. Всё потому, что пытаясь решить научную проблему, Фейнман проводил внутренний допрос:

«Интеграл будет больше, чем сумма слагаемых, так что, как видите, давление будет выше. — Нет, вы сумасшедший! — А вот и нет!»

В голове мы можем завести непринужденную беседу с любым собеседником: живущим или умершим, реально существующим или вымышленным. Люди в голове проигрывают несбыточные диалоги: придумывают, что бы ответили, оказавшись на интервью у Юрия Дудя или Ирины Шихман; как бы извернулись, отвечая на вопросы времен Марселя Пруста в программе у Владимира Познера; какое «Особое мнение» могли бы высказать на «Эхе Москвы».

«Иногда я проигрываю диалог, который не состоится в принципе, — рассказывает Илья. — Могу в голове поговорить с инопланетянином, например. Или с Илоном Маском обсуждаю освоение космоса, что он думает о нефтяных державах, которые его могут прижать за электрокары».

Беседы с воображаемыми собеседниками могут быть непредсказуемыми и захватывающими, и не исключено, что они способствуют рождению новых идей.

Читайте также

Эй, Сири?

В последнее время появился еще один тип разговоров без реального собеседника. Социолог Полина Аронсон в книге «Любовь: сделай сам» отмечает, что всё больше людей ищет утешения у своих гаджетов:

«По данным компании Amazon, половина разговоров с ее голосовым помощником — Алексой — носит „неутилитарный“ характер: это жалобы, шутки, вопросы о смысле жизни. „Люди беседуют с Сири в самых разных ситуациях: иногда они сетуют на тяжелый день, иногда хотят обсудить волнующие проблемы. Бывает, что к ней обращаются в экстренных ситуациях, бывает, что просят советов про здоровый образ жизни“, — сообщает объявление Apple о вакансии на место IT-специалиста, который способен „научить“ голосового помощника разговору с людьми об их эмоциях».

Согласно одному исследованию, в разговоре с искусственным интеллектом люди меньше боятся откровенности. И потому утешение от реального человека то и дело подменяется поиском сочувствия у цифрового экрана.

Пока мы ноем в микрофон Алисе или Сири, IT-гиганты обучают искусственный интеллект эмпатии. Прожевав огромный объем данных, машина учится сочувствовать с помощью самых повторяемых реакций. И потому голосовые помощники становятся гротескным отражением эмоционального режима общества, то есть «правил и норм, определяющих, как переживать наши чувства и как их выражать». Калифорнийский хипстер гугл-ассистент в ответ на жалобу пользователя «мне грустно» посетует на отсутствие у него рук для объятий. Сири предложит поговорить с близким другом или членом семьи. А Алиса, заточенная под русскоязычного пользователя, привыкшего к иронии и черному юмору, отрежет: «Никто и не обещал, что будет легко».

Если голосовые помощники заменяют слова поддержки, сказанные вживую, могут ли они заменить самоутешение через эгоцентрическую речь? Перестанем ли мы когда-нибудь бубнить себе под нос: «У тебя получится», — предпочтя вместо этого перекинуться парой фраз с Алисой? Сказали бы вы сами себе: «Никто и не обещал, что будет легко»?

Источник