Задержка развития у ребенка до 3 лет

Кто в группе риска?

Если ребенок вынашивался или рождался с какими-либо проблемами, даже на первый взгляд незначительными, он оказывается в группе риска по формированию неврологической патологии.

Патология нервной системы может проявиться как минимальными и быстро компенсированными симптомами, так и стать причиной для значимых нарушений здоровья ребенка, вплоть до инвалидизации. Дети, рожденные недоношенными, пережившие гипоксию во время беременности, асфиксию в родах или внутриутробную инфекцию, на первом году жизни должны посещать кабинет невролога один раз в 3 месяца. Как правило, такие дети проходят ряд обследований: начиная с нейросонографии, ЭЭГ, ЭНМГ и заканчивая МРТ головного мозга, которое проводится строго по показаниям.

Причины задержки развития очень неоднородны. В зависимости от того, какая патология привела к нарушению в развитии малыша, он наблюдается либо только у невролога, либо у невролога и эндокринолога, или невролога и нейрохирурга, реже – у психиатра. В любом случае, «первым звеном» в определении факта наличия задержки развития является районный невролог, который регулярно осматривает ребенка.

Каждый пациент с задержкой развития уникален, каждый случай заслуживает внимания и особого подхода, который обеспечивает маленьким пациентам научно-практический центр детской психоневрологии.

Задержки моторного развития

ЗМР – это особенность развития, при которой малыш не осваивает двигательные навыки или приобретает их с заметным отставанием от нормы. При темповой задержке происходит отставание ребенка в развитии на один декретированный срок, то есть, малыш получает навыки последовательно, но медленно. Это повод наблюдаться у невролога, но, как правило, ситуация не предвещает существенных проблем со здоровьем. Если следовать указаниям врача, то в дальнейшем ребенок с таким типом задержки ничем не будет отличаться от сверстников.

Ситуация более серьезная и требует постоянного контроля, если:

А) Отставание в развитии более серьезное: например, ребенок к 1 году не сидит, или в 7-8 месяцев не переворачивается;

Б) Развитие происходит неравномерно или наблюдаются «откаты» в развитии: это когда ребенок, научившийся уверенно сидеть или ходить, вдруг начинает делать это неуверенно или перестаёт делать вовсе.

В этих случаях врач-невролог может поставить ребенку один из следующих диагнозов

Выраженная задержка моторного развития. Это не обязательно ДЦП, есть масса других патологий, которые имеют схожую клиническую картину – например, пороки развития головного мозга, заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, синдромальные формы задержки развития, которые могут быть обусловлены рядом нарушений на хромосомном уровне, и многое другое).

Избирательное нарушение двигательной функции. Это асимметричная слабость мышц, наблюдается только с одной стороны тела: ребенок переворачивается только на одну сторону, ходит прихрамывая, тянется к игрушкам только одной рукой, неровно держит голову (гемипарез). Еще один симптом – появление «лишних» движений, гиперкинезов.

Нарушение осанки, снижение мышечного тонуса. Если осевая мускулатура ребенка не имеет достаточной поддержки, у малыша нарушается осанка и походка, и это тоже неврологическая проблема. Такие дети часто страдают от дисплазии соединительной ткани и поэтому склонны к травмированию суставов.

ДЦП (детский церебральный паралич). Собирательный термин для определения персистирующих двигательных нарушений, в основе которых лежит непрогрессирующее поражение мозга, обусловленное воздействием ряда неблагоприятных факторов в пренатальном, перинатальном и раннем постнатальном периодах. Много лет назад этот диагноз звучал как приговор, но сейчас специалисты-неврологи располагают большим арсеналом современных и высокоэффективных методик. При раннем обращении к врачу и грамотном подборе лечения можно добиться прекрасных результатов и жить полноценной жизнью.

Задержки психоречевого развития

Связаны с отставанием в психическом развитии ребенка, формировании основных психических функций мозга. Чаще диагностируется у детей старше 3 лет, однако некоторые первые симптомы заметны уже в самом раннем возрасте:

Отсутствие улыбки, выражения эмоций, контакта глазами с матерью, безучастность к внешнему миру;

Отсутствие разделения взрослых на своих и чужих, отсутствие страха перед незнакомцами или, наоборот, ребенок каждого взрослого, кроме мамы, встречает как чужого;

Немотивированная агрессия и аутоагрессия (бьет, щиплет себя, вырывает у себя волосы);

Нарушение пищевого поведения: ребенок плохо жует, крайне избирателен в еде или не может насытится и т.д.;

Нарушение формирования собственной (экспрессивной) речи и понимания обращенной речи.

Задержка психоречевого развития может быть просто особенностью на пути формирования ребенка как социальной единицы, но в отдельных случаях это первый симптом расстройства аутистического спектра (РАС). Причины РАС до сих пор доподлинно не установлены; над решением вопросов этиологии РАС бьются специалисты из многих медицинских и немедицинских специальностей (генетики, биологи, неврологи, психиатры, педиатры, иммунологи и многие другие)

Самое главное о задержках развития у детей:

Многие патологические состояния, выявленные в раннем детстве, удается компенсировать, и в большинстве своем успешно лечить. Но даже очень внимательные родители могут не видеть полной картины симптомов, поэтому крайне важно приходить на прием к врачу подготовленными. Ведь на приеме, в суете осмотра, раздевания и одевания ребенка, как правило, родители забывают часть симптомов, о которых они хотели сообщить специалисту, и решение проблемы, постановка диагноза, а соответственно и начало лечения затягивается на неопределенный срок.

Чтобы подготовиться к приему у детского невролога, следуйте несложным правилам:

Заранее составьте перечень всех волнующих вас вопросов;

Наблюдайте за малышом и фиксируйте (записывайте, запоминайте, снимайте на видео) все, что кажется вам странным, необычным, непривычным и т.д.;

Если состояние ребенка изменилось, запомните и отметьте тот момент, когда вы обнаружили эти изменения;

Не откладывайте посещение врача. То, что на бытовом уровне кажется незначительным и не требующим срочного лечения, может быть важным и серьезным симптомом.

Источник

Перинатальное поражение центральной нервной системы (ППЦНС)

Что такое ППЦНС?

Само словосочетание перинатальный период говорит о том, что перинатальное поражение ЦНС развивается у еще не родившегося или только появившегося на свет ребенка.

Перинатальное поражение центральной нервной системы (ППЦНС) — это не один, а несколько диагнозов, которые подразумевают нарушение функций работы в головном мозге новорожденного ребенка и могут привести к стойким неврологическим последствиям в более старшем возрасте (например, ДЦП, ЗПРР).

Весь перинатальный период условно делится на три этапа:

– с 28 недели и до момента родов длится антенательный период;

– сам процесс родов называется интранатальным периодом;

– неонатальный период это промежуток времени с момента рождения до 7 дня жизни включительно.

В современной медицине нет точного названия заболевания при поражении ЦНС плода, есть только сборное, его называют ППЦНС или же перинатальная энцефалопатия. Перинатальное поражение ЦНС у новорожденных, проявляется нарушениями в работе двигательного аппарата, нарушением речи и психики.

С развитием медицины, перестали данный диагноз употреблять для детей старше одного месяца. По истечении месяца врач должен поставить точный диагноз ребенку. Именно в этот период невролог с точностью определяет, насколько сильно повреждена нервная система. Назначает лечение и следит за тем, чтобы оно было подобрано правильно.

Каковы причины и факторы риска ППЦНС?

Причины, по которым может развиться перинатальное поражение центральной нервной системы достаточно разнообразны, среди самых популярных:

– соматическое заболевание матери, которое сопровождается хронической интоксикацией;

– наличие острых инфекционных заболеваний или хронических очагов инфекции, в то время когда будущая мать вынашивала ребенка;

– в случае, если у женщины нарушен процесс питания, или же она не созрела для беременности и родов;

– нарушение маточно-плачцентарного кровотока во время беременности;

– изменения в обмене веществ также влечет за собой расстройство нервной системы у будущего ребенка (повышение уровня биллирубина, неонатальная желтуха);

– в случае сильного токсикоза, как на ранней стадии, так и на поздней, или появление иных проблем с вынашиванием ребенка;

– окружающая среда выступает немаловажным фактором в развитии заболевания;

– появление патологии во время родов — это может быть слабая родовая деятельность, ускоренные роды;

– если ребенок рождается недоношенным, то и его организм не развит полностью, поэтому на данном фоне может появиться нарушение в работе ЦНС;

– наибольшему риску развития поражений ЦНС подвержены малыши, у которых присутствует наследственный фактор.

Все остальные причины возникновения ППЦНС ситуативные и в большей степени предугадать их появление просто нельзя.

Выделяют несколько путей развития перинатального поражения ЦНС у новорожденных детей в зависимости от причины и последующей симптоматики, анализ которых позволяет поставить первоначальный диагноз:

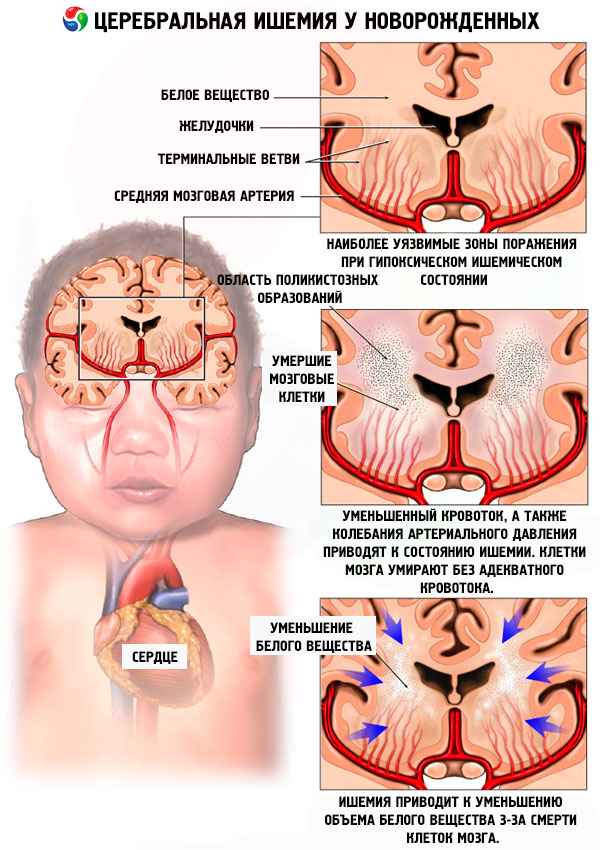

– Если четко зафиксирован недостаток кислорода, во время нахождения малыша внутри организма матери (гипоксия), то диагностируют гипоксическое поражение ЦНС.

– Во время родов у младенца может быть повреждена тканевая структура (это может быть как головной мозг, так и спинной). В этом случае, уже идет речь о травматическом поражении ЦНС, в результате чего появляются изменения в работе головного мозга.

– В случае нарушения обмена веществ могут появиться метаболические и токсико-метаболические поражения. Это может быть связано с употреблением во время беременности алкоголя, лекарственных препаратов, никотина.

– Изменения в ЦНС при наличии инфекционных заболеваний перинатального периода.

Какие бывают разновидности синдромов ППЦНС?

ППЦНС условно делится на несколько периодов, в зависимости от того, на какой стадии было выявлено нарушение и как оно проявилось.

– Острый период длится от 7 до 10 дней, крайне редко, но он может растянуться и до месяца.

– Период, в которым происходит восстановление (восстановительный период), может длиться до 6 мес. Если организм ребенка восстанавливается медленно, то данный период может занять до 2 лет.

Детские неврологи выделяют следующие разновидности перинатальных поражений ЦНС в зависимости от сопутствующих симптомов и синдромом:

– Нарушение мышечного тонуса. Этот синдром диагностируется согласно отклонениям от нормы в зависимости от возраста грудного ребенка. В начальный период времени жизни ребенка, достаточно сложно диагностировать данный синдром, так как помимо этого встречается физиологический гипертонус (физиологическая скованность мышц новорожденного).

– Синдром нервно-рефлекторной возбудимости — синдром, связанный с нарушением сна, дрожанием подбородка, вздрагиваниями ребенка на любой шорох или прикосновение. Данный синдром можно диагностировать только в том случае, когда будет исключены соматические заболевания новорожденного (например, кишечные колики). При осмотре такого ребенка невролог определяет повышение сухожильных рефлексов, а также усиление (оживление) автоматизмов новорожденного (рефлекс Моро).

– Синдром угнетения нервной системы. Такой синдром по своим характеристикам противоположен предыдущему. Его диагностируют у детей, которые в первые месяцы своей жизни не активны, они много спят, у них понижен тонус, они не могут удерживать голову, плохо цепляются своими ручками.

– Неблагоприятный прогноз для ребенка, если развился синдром внутричерепной гипертензии. Основными его признаками являются повышенная возбудимость и нервозность, при этом начинает набухать и уплотняться родничок. Появляются частые срыгивания. При осмотре невролог замечает избыточный рост окружности головы, возможно расхождение швов черепа, симптом Грефе (симптом «заходящего солнца»).

– Одним из наиболее опасных и тяжелых состояний при ППЦНС является судорожный синдром, именно он является одним из наиболее серьезных проявлений при перинатальном поражении ЦНС.

Кроме того, любая внимательная мама может заметить отклонения в состоянии здоровья у своего ребенка намного быстрее, чем врач невролог, хотя бы потому, что она наблюдает за ним круглосуточно и не один день.

В любом случае, малыш, живя первый год с любыми (даже минимальными, но не проходящими) отклонениями в состоянии здоровья требует неоднократных консультаций у специалистов медицинского центра, включение его в программу диспансеризации (т.е. пристального наблюдения неврологом и при необходимости — дополнительного обследования, такого как УЗИ головного мозга, электроэнцефалография, исследование крови для определения компенсаторного потенциала нервной системы и т.д.). На основании полученных заключений специалистами центра разрабатывается план развития такого ребенка, подбирается индивидуальная схема профилактических прививок, введения прикормов в рацион питания, а также проведения лечебных мероприятий при необходимости.

Какие симптомы и диагностические критерии у ППЦНС?

– Не каждая мама, которая не имеет медицинского образования, сможет на первый взгляд отличить и определить, что у ее ребенка перинатальное поражение ЦНС. Но, неврологи с точностью определяют заболевание по появлению симптомов, которые не свойственны другим нарушениям.

– при осмотре малыша может быть обнаружен гипертонус или гипотонус мышц;

– ребенок чрезмерно беспокоен, тревожен и возбужден;

– возникновение дрожания в области подбородка и конечностей (тремор);

– при осмотре с молоточком заметно нарушение рефлекторной сферы;

– появление неустойчивого стула;

– меняется частота сердечных сокращений; появление неровностей на коже ребенка.

Как правило, после года данные симптомы пропадают, но затем появляются с новой силой, поэтому запускать данную ситуацию просто нельзя. Одним из наиболее опасных проявлений и последствий ППЦНС при отсутствии реакции на симптоматику является приостановка развития психики ребенка. Не развивается речевой аппарат, наблюдается задержка развития моторики. Также одним из проявлений заболевания может стать церебрастенический синдром.

Как лечат ППЦНС?

Для восстановления основных функций ЦНС, а также для снижения проявления неврологических симптомов малышу назначаются целый комплекс лечебных препаратов. В лечении могут применяться, например, ноотропные препараты, которые смогут восстановить трофические процессы в работе головного мозга — пирацетам, церебролизин, кортексин, пантокальцин, солкосерил и многие другие. Для того чтобы простимулировать общую реактивность новорожденному ребенку проводят курс лечебного массажа, специальной гимнастики, а при необходимости комплекс физиотерапевтических процедур (напрмер, электрофорез и микротоки).

В случае, если родители обнаружили хотя бы один из признаков поражений ЦНС необходимо срочно обратиться к врачу. Не стоит забывать о том, что развитие каждого ребенка процесс индивидуальный. Такие индивидуальные особенности новорожденного ребенка в каждом конкретном случае играют немаловажную роль в процессе восстановления функций высшей нервной деятельности.

В чем опасность и последствия ППЦНС?

Среди специалистов бытует мнение о том, что в случае, если была поражена центральная нервная система плода, то полностью восстановлена она быть не может. Но неврологи-практики утверждают обратное. Они говорят о том, что если правильно и своевременно лечить заболевание, то можно добиться частичного или полного восстановления функций нервной системы. Но даже несмотря на такой оптимистический прогноз, если смотреть на все возможные заболевания ребенка, связанные с нервной системой, то к инвалидности приводит 50 % от их общего количества, при этом около 80 % от него отведено на перинатальное поражение центральной нервной системы.

Источник