- Центром эмоций является лимбико гипоталамический комплекс

- Центром эмоций является лимбико гипоталамический комплекс

- 3. Лимбико-ретикулярный комплекс.

- 4. Понятие о чувствительности и рецепции. Проводники поверхностных видов чувствительности.

- Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы

- Гипоталамус и его гормоны:

- Заболевания гипоталамуса:

- Гипофиз:

- Гормоны гипофиза:

- Заболевания гипофиза:

- Масс-эффект:

- Гиперфункция гипофиза:

- Гипофункция гипофиза:

- Диагностика и лечение:

Центром эмоций является лимбико гипоталамический комплекс

Развитие гипоталамуса происходит вместе с лимбической системой, функция которой — сохранение индивидуума и всего вида. Из этого следует, что гипоталамус должен осуществлять значительное влияние на базовые стратегии выживания, включая воспроизведение потомства, рост и метаболизм, прием пищи и воды, реакцию «борьбы или бегства», терморегуляцию, цикл сон-бодрствование и некоторые аспекты памяти.

Основная часть функций реализуется через контроль деятельности гипофиза и обоих отделов автономной нервной системы.

Гипоталамус прилежит к боковым стенкам и дну третьего желудочка. Это парное двустороннее образование. Несмотря на малый размер (его вес около 4 г), он имеет большое значение в регуляции гомеостаза и выживании. К функциям поддержки гомеостаза относят контроль температуры тела и кровообращения. К функциям выживания относят регуляцию приема пищи и жидкости, регуляцию цикла сон-бодрствование, сексуальное поведение и защитные механизмы при нападении.

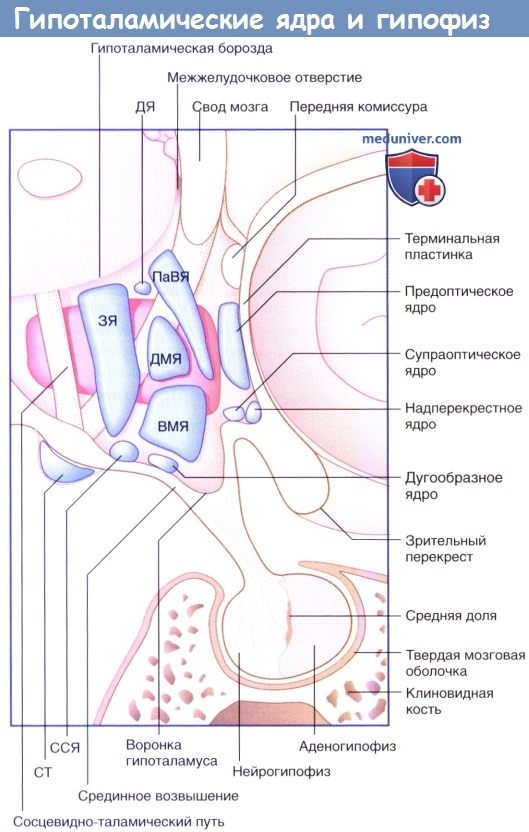

ДМЯ—дорсомедиальное ядро; ДЯ—дорсальное ядро; СТ—сосцевидное тело; ЗЯ—заднее ядро;

ПаВЯ—паравен-трикулярное ядро; ССЯ—серобугорно-сосцевидное ядро; ВМЯ — вентромедиальное ядро.

Латеральное гипоталамическое ядро показано розовым цветом.

а) Границы. Гипоталамус имеет следующие границы:

• Верхняя: гипоталамическая борозда, отделяющая его от таламуса.

• Нижняя: зрительный перекрест, серый бугор и сосцевидные тела. Серый бугор представляет собой небольшое возвышение — срединное возвышение непосредственно позади воронки гипоталамуса, расположенной над воронкой гипофиза.

• Передняя: терминальная пластинка.

• Задняя: покрышка среднего мозга.

• Медиальная: третий желудочек.

• Латеральная: внутренняя капсула.

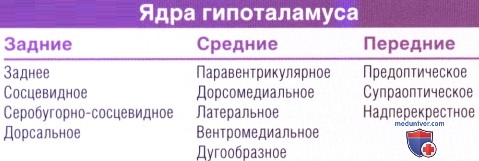

б) Отделы и ядра гипоталамуса. В сагиттальной плоскости гипоталамус обычно разделяют на три области: переднюю (супраоптическую), среднюю (бугорную) и заднюю (сосцевидную). Эти отделы имеют небольшие размеры даже у крупных млекопитающих, и описательное использование этих областей удобно лишь при экспериментах на животных, заключающихся в разрушении тех или иных отделов, и часто находят применение в клинических условиях у людей. Ядра этих трех отделов перечислены в таблице ниже.

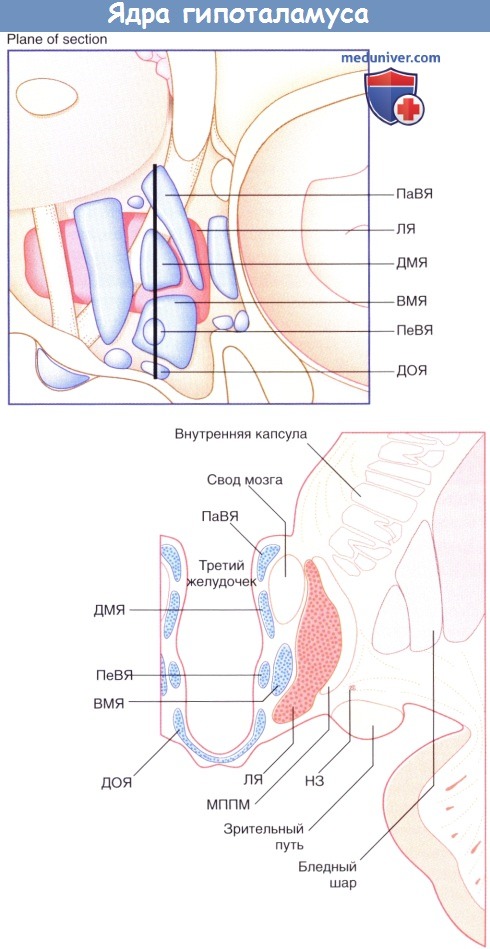

Во фронтальной плоскости гипоталамус разделен на латеральную, медиальную и околожелудочковую области. Латеральное гипоталамическое ядро занимает всю латеральную область. С латеральным ядром срастается медиальный пучок переднего мозга, в котором проходят аминергические волокна к гипоталамусу и коре больших полушарий.

ДОЯ—дугообразное ядро; ДМЯ — дорсомедиальное ядро; ЛЯ—латеральное ядро;

МППМ — медиальный пучок переднего мозга; ПаВЯ—паравентрикулярное ядро; ПеВЯ—перивентрикулярное ядро;

ВМЯ—вентромедиальное ядро; НЗ—неопределенная зона.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 21.11.2018

Источник

Центром эмоций является лимбико гипоталамический комплекс

Слово «лимбическая» означает «пограничная». Изначально этот термин использовали для описания структур, ограничивающих базальные регионы большого мозга, но по мере накопления знаний о функциях лимбической системы термин «лимбическая система» расширился до обозначения всего нервного контура, контролирующего эмоциональное поведение и мотивационное возбуждение.

Главной частью лимбической системы является гипоталамус и связанные с ним структуры. Помимо участия в регуляции поведенческих реакций эти области контролируют многие показатели внутренней среды организма, например температуру тела, осмоляльность жидкостей тела, массу тела, а также потребность в еде и жидкости. Все эти функции называют вегетативными функциями мозга, и их регуляция тесно связана с поведением.

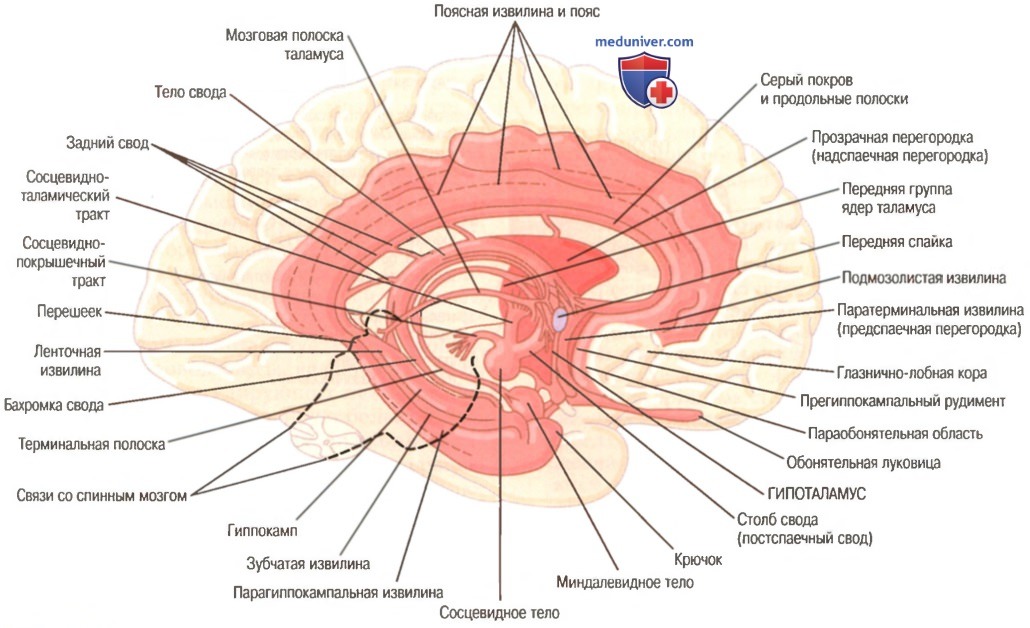

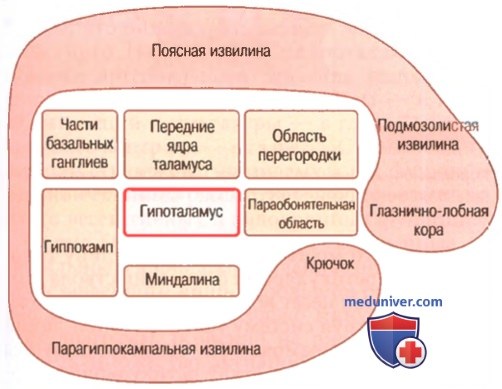

а) Функциональная анатомия лимбической системы. Ключевое положение гипоталамуса. На рисунке ниже показаны анатомические структуры лимбической системы, представляющие собой взаимосвязанный комплекс элементов основания мозга.

В середине этого комплекса расположен очень маленький гипоталамус, являющийся с физиологической точки зрения одним из центральных элементов лимбической системы.

На рисунке ниже схематически показано ключевое положение гипоталамуса в лимбической системе и изображены окружающие его другие подкорковые структуры этой системы: перегородка, параобонятельная область, переднее ядро таламуса, части базальных ганглиев, гиппокамп, миндалина.

Подкорковые структуры лимбической системы окружены лимбической корой, сформированной из кольца коры на каждой стороне большого мозга. Это кольцо начинается (1) в орбитофронтальной области на вентральной поверхности лобных долей, распространяется (2) вверх в подмозолистую извилину, переходит (3) над верхушкой мозолистого тела на медиальную сторону полушария мозга в поясную извилину и, наконец, проходит (4) сзади мозолистого тела и вниз на вентромедиальную поверхность височной доли к парагиппокампалъной извилине и крючку.

Таким образом, на медиальной и вентральной поверхностях каждого полушария большого мозга есть кольцо палеокортекса, окружающее группу глубоких структур, тесно связанных в целом с поведением и эмоциями. В свою очередь, это кольцо лимбической коры обеспечивает двустороннюю передачу информации и ассоциативную связь между неокортексом и нижерасположенными лимбическими структурами.

Многие поведенческие функции, возбуждаемые гипоталамусом и другими лимбическими структурами, реализуются через ретикулярные и связанные с ними ядра мозгового ствола. Стимуляция возбуждающей области ретикулярной формации может повышать возбудимость большого мозга, увеличивая в то же время возбудимость многих синапсов спинного мозга.

Большинство гипоталамических сигналов, регулирующих активность автономной нервной системы, также передаются через синаптические связи с ядрами, локализованными в стволе мозга.

Важным путем связи лимбической системой со стволом мозга является медиальный передне-мозговой пучок, который распространяется от септальной и орбитофронтальной областей коры большого мозга вниз, через середину гипоталамуса к ретикулярной формации ствола мозга. Этот пучок несет волокна в обоих направлениях, формируя систему магистральной линии связи.

Вторая возможность связи реализуется через короткие пути между ретикулярной формацией мозгового ствола, таламусом, гипоталамусом и большинством других прилегающих областей основания мозга.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

3. Лимбико-ретикулярный комплекс.

Топически вегетативную нервную систему делят насегментарный аппарат (спинной мозг, узлы вегетативных сплетений, симпатический ствол) инадсегментарный — лимбико-ретикулярный комплекс, гипоталамус.

миндалевидный комплекс, гиппокамп, медио-базальная кора височной доли, входящие в лимбическую систему. Последняя определяется как «эмоциональный мозг» и как «висцеральный мозг». В целом все указанные образования составляют лимбико-ретикулярный комплекс.

Функции лимбической системы 1. осуществляет эмоциональные реакции 2. воспринимает афферентные импульсы от внутренних органов и опосредованно регулирует их функции 3. является субстратом памяти 4. обеспечивает мотивацию к жажде, голоду, половому влечению 5. регулирует сон и бодрствование

В структурах лимбико-ретикулярного комплекса происходит конвергенция чувствительной импульсации, возникающей в интеро- и экстерорецепторах, включая рецепторные поля органов чувств. На этой основе в лимбико-рети-кулярном комплексе происходит первичный синтез информации о состоянии внутренней среды организма, а также о воздействующих на организм факторах внешней среды, и формируются элементарные потребности, биологические мотивации и сопутствующие им эмоции.

Лимбико-ретикулярный комплекс определяет состояние эмоциональной сферы, участвует в регуляции вегетативно-висцеральных соотношений, направленных на поддержание относительного постоянства внутренней среды (гомеостаза), а также энергетическое обеспечение и корреляцию двигательных актов. От его состояния зависит уровень сознания, возможность автоматизированных движений, активность двигательных и психических функций, речи, внимание, способность к ориентировке, память, смена бодрствования и сна.

Поражение структур лимбико-ретикулярного комплекса может сопровождаться разнообразной клинической симптоматикой:

выраженными изменениями в эмоциональной сфере перманентного и пароксизмального характера, анорексией или булимией, сексуальными расстройствами, нарушением памяти, в частности признаками синдрома Корсакова, при котором больной теряет способность к запоминанию текущих событий (текущие события удерживает в памяти не более 2 мин), вегетативно-эндокринными расстройствами, нарушениями сна, психосенсорными расстройствами в виде иллюзий и галлюцинаций, изменениями сознания, клиническими проявлениями акинетического мутизма, эпилептическими припадками.

4. Понятие о чувствительности и рецепции. Проводники поверхностных видов чувствительности.

В физиологии вся совокупность афферентных систем объединяется понятием рецепции. Принимая полностью это определение, мы в клинике выделяем в пределах его еще понятие о чувствительности. В самом деле, не всякое раздражение, проводимое в пределы центральной нервной системы, ощущается, хотя и ведет к тем или иным реакциям — изменениям тонуса, двигательным, секреторным, сосудистым рефлексам, биохимическим сдвигам, психическим реакциям и т.д. Следовательно, понятие о рецепции — более широкое, чем понятие о чувствительности. Не все то, что реципируется, ощущается; в качестве примера можно привести хотя бы рецепторы мозжечка. Афферентные к мозжечку пути до коры головного мозга не доходят; раздражения от мышц, суставов и т.д. не ощущаются, хотя и вызывают ответные, регулирующие и координирующие рефлексы на мускулатуру за счет автоматизма мозжечковой системы. (Из Триумфова) Пути поверхностной чувствительности через задние корешки вступают в задние рога спинного мозга одноименной стороны, где расположен второй нейрон. Волокна от клеток заднего рога проходят через переднюю спайку на противоположную сторону, косо поднимаясь на 2-3 сегмента выше в грудном отделе (в шейном отделе корешки проходят строго горизонтально), и в составе передних отделов боковых канатиков спинного мозга направляются вверх, заканчиваясь в нижнем отделе наружного ядра зрительного бугра (третий нейрон). Этот путь называется латеральным спиноталамическим

Источник

Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы

Особенностью эндокринной системы является множество функциональных связей между эндокринными органами. Ярким примером служит гипоталамо-гипофизарная система.

Гипоталамус и его гормоны:

Гипоталамус – это небольшая часть промежуточного мозга, соединяющаяся с гипофизом с помощью его ножки. В гипоталамусе вырабатываются либерины и статины — гормоны, которые соответственно стимулируют и ингибируют выработку гормонов гипофиза. Также в гипоталамусе вырабатывается окситоцин – гормон, стимулирующий сокращение матки и протоков молочных желёз и антидиуретический гормон, регулирующий баланс жидкости. Кроме того, гипоталамус регулирует циркадные ритмы (смена сна и бодрствования), ощущения голода и жажды, половое поведение, терморегуляцию.

Заболевания гипоталамуса:

Заболевания гипоталамуса встречаются крайне редко. Чаще всего это нарушения полового развития (ускоренное или замедленное половое развитие) и несахарный диабет – заболевание, симптомами которого является жажда и обильное частое мочеиспускание. Патология гипоталамуса может быть заподозрена на основании характерных симптомов и подтверждена гормональным, а при необходимости и генетическим обследованием.

Гипофиз:

Гипофиз — это небольшая железа, расположенная в турецком седле клиновидной кости. Она состоит из нейрогипофиза и аденогипофиза. Эти части развиваются отдельно друг от друга во время эмбрионального развития. В нейрогипофиз через ножку гипофиза попадают окситоцин и антидиуретический гормон, описанные выше.

Гормоны гипофиза:

В гипофизе вырабатываются следующие гормоны:

- Пролактин — обеспечивает образование образование молока во время лактации, а также тормозит выработку фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов. Прочие многочисленные функции (например, регуляция иммунной и нервной системы) в настоящее время изучаются.

- Фолликулостимулирующий гормон — обеспечивает рост и созревание фолликулов в яичниках женщин и сперматогенез у мужчин.

- Лютеинизирующий гормон стимулирует секрецию эстрогенов и овуляцию, а у мужчин отвечает за образование тестостерона.

- Тиреотропный гормон, согласно статистическим данным — самый часто назначаемый для исследования гормон. Обеспечивает рост щитовидной железы и выработку периферических гормонов щитовидной железы – тироксина и трийодтиронина.

- Адренокортикотропный гормон — контролирует выработку гормонов коры надпочечников.

- Соматотропный гормон — важнейший стимулятор синтеза белка в клетках, образования глюкозы и распада жиров, а также роста организма.

Заболевания гипофиза:

Заболевания гипофиза — обширная группа заболеваний, которые могут быть обусловлены наличием опухоли гипофиза или близлежащих структур, сосудистой патологией и воспалительными, в том числе гранулематозными заболеваниями.

В конечном итоге это может приводить к гипофункции, гиперфункции гипофиза, а иногда к масс-эффекту.

Масс-эффект:

Масс-эффект крупной опухоли гипофиза обуславливает нарушение зрения (вследствие сдавления перекреста зрительных нервов) и головные боли. При подозрении на нарушение полей зрения из-за опухоли гипофиза может потребоваться консультация офтальмолога. Для диагностики наличия образования используется МРТ хиазмально-селлярной области с контрастированием.

Гиперфункция гипофиза:

Симптомы гиперфункции гипофиза разнообразны. Избыток пролактина у женщин часто становится причиной лактореи, бесплодия и аменореи, а у мужчин может быть причиной гипогонадизма (снижения половой функции). Избыток соматотропного гормона у детей вызывает гигантизм, у взрослых — характерные изменения внешности (акромегалию) и органомегалию. При избытке адренокортикотропного гормона (Болезни Иценко-Кушинга) описаны такие симптомы как ожирение с типичным перераспределением жировой клетчатки на руках и лице, артериальная гипертензия, сахарный диабет, остеопороз.

Гипофункция гипофиза:

При гипофункции гипофиза развивается гипогонадизм (снижение половой функции), вторичная надпочечниковая недостаточность (снижение артериального давления, похудание, снижение уровня глюкозы), вторичный гипотиреоз – снижение функции щитовидной железы (ломкость волос и ногтей, сонливость, отеки). У детей также может наблюдаться задержка роста и полового развития.

Диагностика и лечение:

Заболевание гипофиза может быть заподозрено на приеме эндокринолога при подробном расспросе и осмотре пациента, после чего, при необходимости, назначаются гормональные и инструментальные обследования. Зачастую первичная диагностика заболеваний гипофиза проводится по уровню гормона на периферическом уровне (например, при подозрении на болезнь Иценко-Кушинга исключается избыток кортизола, гормона надпочечников). Стоит отметить, что при исследовании уровня многих гормонов (пролактина, кортизола, АКТГ и т.д) нужно соблюдать определенные правила, так как значения этих гормонов значимо изменяются в зависимости от времени суток, менструального цикла и других условий. При дальнейшей диагностике могут потребоваться функциональные пробы (например, проба с дексаметазоном при диагностике Болезни Иценко-Кушинга).

В зависимости от специфики заболевания пациенту может быть предложено оперативное лечение (например, при опухоли гипофиза). Однако, стоит знать, что пролактинома — одна из немногих опухолей, которая может быть вылечена консервативно (с помощью лекарств). При выявлении недостатка гормонов может быть назначена заместительная гормональная терапия.

Источник