Взгляды Теплова, Небылицына, Мерлина, Стреляу на природу и сущность темперамента.

Теплов: В зависимости от особенностей темперамента, люди отличаются не конечным результатом действий, а способом этих действий.

Дальнейшие исследования, проведенные в школе Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына, показали, что необходим принципиально другой подход к изучению биологических основ темперамента. По их мнению, прежде всего, следовало бы сосредоточиться не на изучении типов, как предполагал И.П. Павлов, а на исследовании отдельных свойств нервной системы.

Предполагалось, что, только зная свойства нервной системы, их количество и устойчивые вариации, можно будет установить возможную структурную организацию (тип) темперамента.

Теплов развил и во многом переосмыслил учение Павлова о свойствах нервной системы.

Под свойствами нервной системы он понимает ее природные, врожденные особенности.

После смерти Павлова, отмечает Теплов, учение о четырех типах стало рассматриваться многими физиологами и психологами как сущность павловской теории типов и заслонило собой подлинно великое павловское открытие — открытие основных свойств нервной системы.

Нет никаких ни теоретических, ни экспериментальных оснований считать, что число основных типов нервной системы равно четырем, отмечает Теплов.

«Мне кажется, — пишет Теплов, — что в настоящее время еще невозможно дать стройную классификацию типов нервной системы и тем более научно обоснованно определить число основных».

И все же Теплов считает, что к основным свойствам нервной системы относится:

— Первое и наиболее подробно изученное свойство — сила нервной нервной системы по отношению к возбуждению. Основной, определяющий признак этого свойства — способность нервной системы выдерживать, не обнаруживая запредельного торможения, длительное или часто повторяемое возбуждение.

— Вторым свойством нервной системы следует, по Теплову, считать силу ее по отношению к торможению. Основной признак этого свойства — способность нервной системы выдерживать длительное или часто повторяемое действие тормозного раздражителя.

— Наименее ясным, согласно Теплову, остается третье павловское свойство — подвижность нервных процессов. Экспериментальные факты решительно говорят против признания подвижности единым свойством нервной системы, включающим такие различные проявления, как скорость переделки знаков раздражителей и скорость возникновения и прекращения нервных процессов. Показатели этих проявлений не коррелируют друг с другом. По-видимому, целесообразно сохранить термин «подвижность» за свойством, характеризующимся скоростью переделки знаков раздражителей (как это делают физиологи, работающие с животными).

Итак, согласно Теплову, можно наметить следующую структуру свойств нервной системы:

1) сила (выносливость),

2) динамичность (легкость генерации нервного процесса),

3) подвижность (скорость переделки знаков раздражителей),

4) лабильность (скорость возникновения и прекращения нервного процесса).

Каждое из этих свойств может быть различным по отношению к процессу возбуждения и к процессу торможения: Следовательно, нужно говорить об уравновешенности нервных процессов по каждому из этих свойств. Небилицин продолжил направление исследований Теплова. Критический анализ результатов, получаемых при использовании различных методов определения свойств нервной системы, позволил Б. М. Теплову и его сотрудникам прийти к выводу о существовании наряду с традиционно выделенными еще нескольких свойств нервной системы, в частности таких, как динамичность и лабильность. Первое из них отвечает за легкость генерации нервной системой процессов возбуждения и торможения, в частности при формировании временных связей.

Второе — лабильность — есть скоростная характеристика деятельности нервной системы, определяющая в основном быстроту затухания последействия от импульса возбуждения и, следовательно, быстроту смены одного цикла возбуждения другим при серийной подаче стимулов.

Другой отечественный психолог – ведущий специалист по проблемам темперамента — Небылицин с сотрудниками изучал группу основных свойств нервной системы, существование большинства из которых установлено с достаточной твердостью, в том числе с применением факторного анализа. Все эти свойства характеризуют, каждое со своей определенной точки зрения, динамику каждого из двух основных нервных процессов — возбуждения и торможения. Говоря о динамичности нервной системы, Небылицин имеет в виду в сущности два свойства — динамичность возбуждения и торможения, так же как, говоря о силе нервной системы, мы подразумеваем фактически два свойства — силу нервной системы по отношению к возбуждению и по отношению к торможению. Поскольку эти свойства представляют собой элементарные измерения двух фундаментальных нервных процессов, он называет их первичными.

Ко вторичным же свойствам Небылицин относит ряд дополнительных характеристик нервной системы, получаемых посредством измерения и сопоставления одноименных первичных свойств, характеризующих два противоположных нервных процесса возбуждение и торможение. Это, таким образом, характеристики баланса, или уравновешенности, нервных процессов по первичным свойствам — по динамичности или силе, или подвижности, или лабильности. Павловское свойство уравновешенности нервных процессов Небылицин рассматривает именно как вторичное: с его точки зрения, обоснованной анализом применяемых для определения уравновешенности проб, это свойство представляет собой уравновешенность нервной системы по динамичности, т. е. по относительной легкости генерации нервной системой возбудительного или тормозного процесса, хотя сам Павлов рассматривал уравновешенность как соотношение двух силовых -характеристик нервной системы (силы по отношению к возбуждению и силы по отношению к торможению).

Уравновешенность по динамичности изучена гораздо детальнее, чем другие виды баланса, определение которых наталкивается на значительные трудности, связанные в ряде случаев с отсутствием методик для адекватной оценки некоторых из первичных СНС, характеризующих процесс торможения.

Итак, с точки зрения Небылицина, намечается некоторая достаточно простая (всего двухступенчатая) иерархия основных свойств нервной системы, включающая набор первичных и определяемых на их основе вторичных свойств.

Одно из современных течений в научном исследовании темперамента представлено Пермской школой (Пермский педагогический институт). Основателем этой школы был В.С. Мерлин. Он рассматривал темперамент как особый психодинамический уровень в структуре интегральной индивидуальности. Темперамент, по Мерлину, не может изучаться только как генотипическое явление. Он является средством, которым можно управлять, и которое до определенных пределов можно компенсировать. Концепцию В.С. Мерлина относят к психологическим теориям темперамента. Темперамент представляет собой отдельный уровень в общей системе интегральной индивидуальности. Последняя состоит из следующих уровней: биохимического, соматического, нейродинамического, психодинамического (собственно темперамента), уровня свойств личности, уровня социальных ролей.

- В структуре темперамента различаются:

- экстраверсия как зависимость психической деятельности от наличной объективной ситуации;

- психодинамическая тревожность как предрасположенность к реакции избегания в ожидании угрожающей ситуации;

- реактивность как интенсивность реакции в ответ на поступающую стимуляцию;

- импульсивность как скорость, с которой эмоция становится побудительной силой действия;

- эмоциональная устойчивость как способность к контролю эмоций;

- эмоциональная возбудимость как интенсивность эмоциональных переживаний;

- активность как целенаправленная деятельность;

- ригидность как неспособность корректировать программу деятельности в соответствии с требованиями ситуации.

В.С. Мерлин вводит понятие зоны неопределенности и индивидуального стиля деятельности. Зона неопределенности предполагает, что человек осознанно или неосознанно принимает решение о выборе способа деятельности на основе 1) оценки индивидуальных свойств и собственных возможностей, 2) определения рассогласования между имеющимися способами деятельности и объективными задачами, 3) учета разной степени побуждения к действию. Под индивидуальным стилем деятельности понимается своеобразная система психологических средств, к которым сознательно или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типологически обусловленной) индивидуальности с предметными условиями деятельности.

Классификация свойств нервной системы по В.Д. Небылицыну:

— под силой нервной системы понимается выносливость, работоспособность нервных клеток, устойчивость либо к длительному действию раздражителя, дающего концентрированное, сосредоточенное в одних и тех же нервных центрах и накапливающееся в них возбуждение, либо к кратковременному действию сверхсильных раздражителей. Чем слабее нервная система, тем раньше нервные центры переходят в состояние утомления и охранительного торможения;

— динамичность нервной системы, это скорость образования условных рефлексов или способность нервной системы к обучению в широком смысле слова. Основным содержанием динамичности являются легкость и быстрота, с которой генерируются в мозговых структурах нервные процессы в ходе образования возбудительных и тормозных условных рефлексов;

— лабильность, свойство нервной системы, связанное со скоростью возникновения, протекания и прекращения нервного процесса;

— подвижность нервной системы, скорость движения, распространения нервных процессов, их иррадиации и концентрации, а также взаимного превращения.

Источник

Работы Б.М.Теплова и В.Д.Небылицына.

Глава 1.Понятие темперамента. Компоненты, определяющие темперамент.

Темперамент (лат. temperamentum — соразмерность, надлежащее соотношение частей) — устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности. Темперамент составляет основу развития характера. С физиологической точки зрения он обусловлен типом высшей нервной деятельности человека и проявляется в поведении человека (характера), в степени его жизненной активности.

Можно выделить следующие основные компоненты, определяющие темперамент:

1.Общая активность психической деятельности и поведения человека выражается в различной степени стремления активно действовать, осваивать и преобразовывать окружающую действительность, проявлять себя в разнообразной деятельности. Выражение общей активности у различных людей различно. Можно отметить две крайности: с одной стороны, вялость, инертность, пассивность, а с другой — большая энергия, активность, страстность и стремительность в деятельности. Между этими двумя полюсами располагаются представители различных темпераментов.

2. Двигательная, или моторная, активность показывает состояние активности двигательного и речедвигательного аппарата. Выражается в быстроте, силе, резкости, интенсивности мышечных движений и речи человека, его внешней подвижности (или, наоборот, сдержанности), говорливости (или молчаливости).

3. Эмоциональная активность выражается в эмоциональной впечатлительности (восприимчивость и чуткость к эмоциональным воздействиям), импульсивности, эмоциональной подвижности (быстрота смены эмоциональных состояний, начала и прекращение их).

Темперамент проявляется в деятельности, поведении и поступках человека и имеет внешнее выражение. По внешним устойчивым признакам можно до известной степени судить о некоторых свойствах темперамента.

Глава 2.История изучения темперамента.

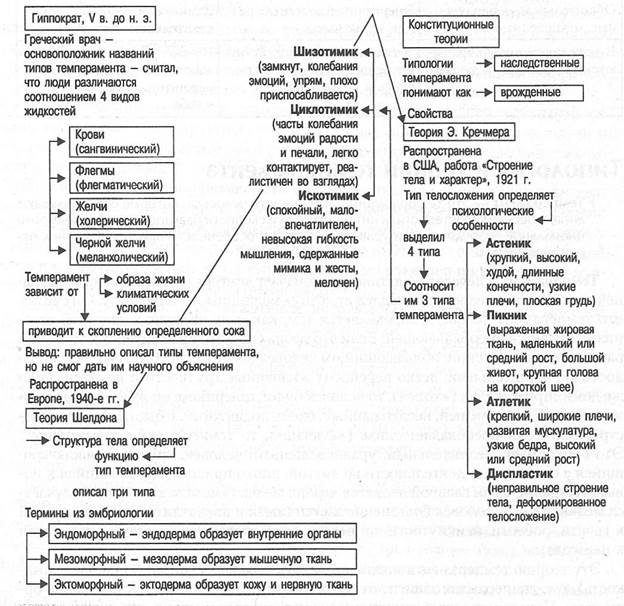

По Гиппократу.

Создателем учения о темпераменте считается врач Гиппократ, который еще в V в. до н.э. утверждал, что тип темперамента определяется сочетанием в человеке четырех жидкостей:

· Преобладание лимфы (от др. — греч. phlegma —слизь, мокрота) делает человека спокойным и медлительным (элемент «вода») — флегматиком.

· Преобладание жёлтой желчи (от др. — греч. chole— желчь) делает человека истеричным и хамовитым, «горячим» (элемент «огонь») —холериком.

· Преобладание крови (от лат. sanguis —кровь) делает человека подвижным и весёлым (элемент «воздух») — сангвиником.

· Преобладание чёрной жёлчи (от др. —греч. —melaschole— черная желчь)делает человека грустным и боязливым (элемент «земля») —меланхоликом.

Под темпераментом он понимал и анатомо-физиологические, и индивидуальные психологические особенности человека.

Разумеется, теория четырех жидкостей была весьма наивной. От нее сейчас остались лишь названия типов темперамента: сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик.

И.П.Павлов.

И.П.Павлов, изучая особенности выработки условных рефлексов у собак, обратил внимание на индивидуальные различия в их поведении и в протекании условнорефлекторной деятельности. Эти различия проявлялись прежде всего в таких аспектах поведения, как скорость и точность образования условных рефлексов, а также в особенностях их затухания. Это обстоятельство дало возможность И.П.Павлову выдвинуть гипотезу о том, что они не могут быть объяснены только разнообразием экспериментальных ситуаций и что в их основе лежат некоторые фундаментальные свойства нервных процессов — возбуждения и торможения. К этим свойствам относятся сила возбуждения и торможения, их уравновешенность и подвижность.

И.П.Павлов, различал силу возбуждения и силу торможения, считая их двумя независимыми свойствами нервной системы. Сила возбуждения отражает работоспособность нервной клетки. Она проявляется в функциональной выносливости, т.е. в способности выдерживать длительное или кратковременное, но сильное возбуждение, не переходя при этом в противоположное состояние торможения. Сила торможения понимается как функциональная работоспособность нервной системы при реализации торможения и проявляется в способности к образованию различных тормозных условных реакций, таких, как угасание и дифференцировка.

И. П. Павлов показал, что в основе высшей нервной деятельности лежит три компонента:

· сила нервной системы − абсолютная сила процессов возбуждения и торможения;

· уравновешенность нервной системы − степень соответствия силы возбуждения силе торможения или баланс между этими процессами;

· подвижность нервных процессов − скорость смены возбуждения торможением и, наоборот, скорость переделки положительных и отрицательных условных рефлексов.

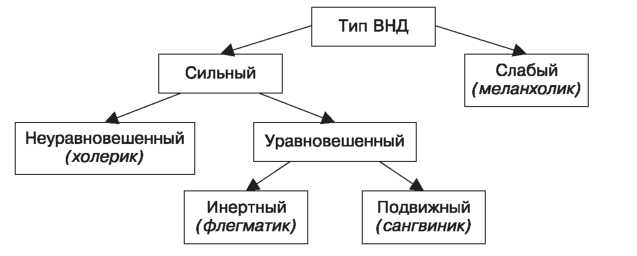

Выделенные И.П.Павловым свойства нервных процессов образуют определенные системы, комбинации, которые, по его мнению, образуют так называемый тип нервной системы, или тип высшей нервной деятельности. Он складывается из характерной для отдельных индивидов совокупности основных свойств нервной системы — силы, уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения. И.П.Павлов выделил 4 основных типа нервной системы, близких к традиционной типологии Гиппократа, основываясь на силе нервных процессов, различая сильные и слабые типы. Дальнейшим основанием деления служит уравновешенность нервных процессов, но только для сильных типов, которые делятся на уравновешенных и неуравновешенных, при этом неуравновешенный тип характеризуется преобладанием возбуждения над торможением. И, наконец, сильные уравновешенные типы делятся на подвижные и инертные, когда основанием деления является подвижность нервных процессов.

Выделенные И.П.Павловым типы нервной системы не только по количеству, но и по основным характеристикам соответствуют 4 классическим типам темперамента:

· сильный, уравновешенный, подвижный тип («живой», по И. П. Павлову — сангвинический темперамент);

· сильный, уравновешенный, инертный тип («спокойный», по И. П. Павлову — флегматический темперамент);

· сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения («безудержный» тип, по И. П. Павлову — холерический темперамент);

· слабый тип («слабый», по И. П. Павлову — меланхолический темперамент).

Таблица видов ВНД(высшей нервной деятельности) по Павлову:

Итак, И.П.Павлов понимал тип нервной системы как врожденный, относительно слабо подверженный изменениям под воздействием окружения и воспитания. По мнению И.П.Павлова, свойства нервной системы образуют физиологическую основу темперамента, который является психическим проявлением общего типа нервной системы. Типы нервной системы, установленные в исследованиях на животных, И.П.Павлов предложил распространить и на людей.

Однако нашему наблюдению доступны не физиологические процессы, поддающиеся исследованию только в лаборатории, а поведение, конкретная деятельность. Согласно И.П.Павлову, именно те аспекты поведения, в которых проявляются свойства нервных клеток, составляют темперамент. Тип нервной системы — это понятие, которым оперирует физиолог, психолог же пользуется термином темперамент. В сущности, однако, это аспекты одного и того же явления, рассматриваемого, с одной стороны, с точки зрения физиологии, а с другой — с точки зрения поведения. Именно в этом смысле можно вслед за И.П.Павловым сказать, что темперамент человека есть не что иное, как психическое проявление типа высшей нервной системы.

Типология И.П.Павлова стала источником огромного числа опытов и исследований в этой области. Многие физиологи и психологи, продолжая работу И.П.Павлова, проводили дальнейшие исследования на животных, распространяя их на другие виды: мышей, крыс.

В 50-е годы были предприняты лабораторные исследования поведения взрослых людей. В результате этих исследований, проводившихся под руководством сначала В.М.Теплова, а затем — В.Д.Небылицына, типология И.П.Павлова была дополнена новыми элементами, были разработаны многочисленные приемы исследования свойств нервной системы у человека, экспериментально выделены и описаны еще 2 свойства нервных процессов: лабильность и динамичность. Лабильность нервной системы проявляется в скорости возникновения и прекращения нервных процессов. Сущность динамичности нервных процессов составляют легкость и быстрота образования положительных (динамичность возбуждения) и тормозных (динамичность торможения) условных рефлексов.

Работы Б.М.Теплова и В.Д.Небылицына.

В работах последователей И.П. Павлова при изучении нейрофизиологических основ темперамента и индивидуальных различий людей были уточнены и развиты представления о свойствах нервной системы человека.

Б.М. Теплов считал неправомерным сводить многообразие индивидуальных различий к четырем типам: «стремление свести все типологические вариации к четырем основным типам, и, в лучшем случае, переходам между ними, не может способствовать успеху исследования».

В. Д. Небылицын отмечал, что «нет никаких данных в пользу того, что какие-то сочетания свойств нервной системы являются типичными или хотя бы преобладающими. Тем более, нет никаких оснований считать, что таких типичных сочетаний существует только четыре и что основной задачей экспериментатора, работающего в данной сфере исследования, является разбивка испытуемых на четыре типа».

Таким образом, исследования Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына показали, что структура основных свойств нервной системы значительно сложнее, а число комбинаций гораздо больше, чем выделенное И.П. Павловым. Указанные четыре типа темперамента следует рассматривать как предельно обобщенные.

Б.М.Теплов и В.Д.Небылицын полагали, что учение о классификации типов высшей нервной деятельности И.П.Павлова было очевидным шагом назад по сравнению с его же идеей об основных свойствах нервной системы.

Этими же исследователями были открыты новые свойства нервной системы. Одно из них — динамичность (от этого свойства зависит легкость, скорость образования временных нервных связей); другое — лабильность (от этого свойства зависит скорость возникновения и прекращения нервного процесса). Выделение этих новых свойств стало важным шагом на пути изучения психофизиологии индивидуальных различий. Исследования в этом направлении продолжаются.

Другой важный вопрос изучения темперамента — вопрос о соотношении биологических свойств человека, его органической основы с психологическим «наполнением» темперамента. В работах Б.М.Теплова и В.Д.Небылицына была развита концепция двухаспектности психики, суть которой состоит в выделении в психике человека двух аспектов: предметно-содержательного и формально-динамического.

Предметно-содержательныйаспект психического представлен образами, идеями, отношениями, мотивами, смыслами, ценностями и т.д. Содержание психического складывается в результате взаимодействия человека с предметным миром, межличностного взаимодействия, реализации деятельности и общения.

Формально-динамические характеристики психического составляют черты и свойства психики человека, лежащие в основе его деятельности независимо от ее конкретных мотивов, целей, способов, отношений и проявляющиеся во «внешней картине поведения» (И.П.Павлов). Динамические особенности психики обусловливаются нейрофизиологическими свойствами организма человека. Формально-динамические особенности психики человека и составляют то, что мы называем темпераментом.

В работах отечественных психофизиологов были выделены две наиболее фундаментальные формально-динамические характеристики темперамента человека — общая психическая активность и эмоциональность.

Из понимания темперамента как формально-динамической характеристики психического следует неправомерность аксиологического («оценочного») подхода к нему. Не существует «хороших» и «плохих» темпераментов, каждый темперамент в конкретных видах деятельности имеет как свои достоинства, так и недостатки.

Нередко слабый тип нервной системы оценивается негативно. Однако исследования Б.М.Теплова показали важное преимущество слабого типа нервной системы — высокую чувствительность, совершенно необходимую в ситуациях деятельности, требующей тонкой дифференцировки раздражителей.

Э.Кречмер.

Большое распространение получила типология, предложенная Э. Кречмером, который в 1921 г. опубликовал свою знаменитую работу «Строение тела и характер». Главная его идея заключается в том, что люди с определенным типом телосложения имеют определенные психические особенности. Э. Кречмер провел множество измерений частей тела людей, что позволило ему выделить четыре конституциональных типа: лептосоматик, пикник, атлетик, диспластик.

1. Лептосоматикхарактеризуется хрупким телосложением, высоким ростом, плоской грудной клеткой,узкими плечами, длинными и худыми нижними конечностями.

2. Пикник — человек с выраженной жировой тканью, чрезмерно тучный, характеризуется малым или средним ростом, расплывшимся туловищем с большим животом и круглой головой на короткой шее.

3. Атлетик — человек с развитой мускулатурой, крепким телосложением, характерны высокий или средний рост, широкие плечи, узкие бедра.

4. Диспластик — человек с бесформенным, неправильным строением. Индивиды этого типа характеризуются различными деформациями телосложения (например, чрезмерный рост, непропорциональное телосложение).

С названными типами строения тела Кречмер соотносит три выделенных им типа темперамента, которые он называет: шизотимик, иксотимикициклотимик. Шизотимик имеет астеническое телосложение, он замкнут, подвержен колебаниям настроения, упрям, не склонен к изменению установок и взглядов, с трудом приспосабливается к окружению. В отличие от него иксотимик обладает атлетическим телосложением. Это спокойный, невпечатлительный человек со сдержанными жестами и мимикой, с невысокой гибкостью мышления, часто мелочный. Пикническое телосложение имеет циклотимик, его эмоции колеблются между радостью и печалью, он легко контактирует с людьми и реалистичен во взглядах.

Теория Кречмера получила наибольшее распространение в Европе.

Конституциональные типы по Э. Кречмеру:

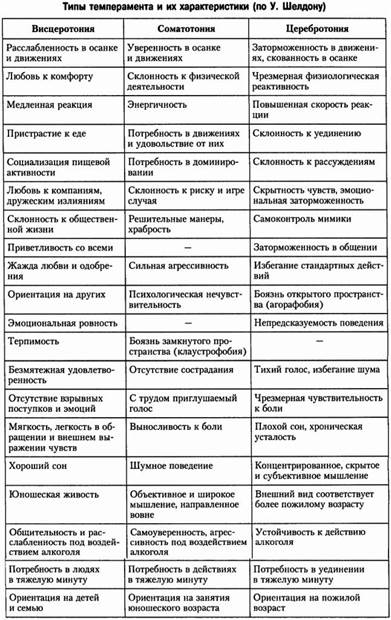

У.Шелдон.

В США в 40-х гг. XX в. большую популярность приобрела концепция темперамента У. Шелдона. В основе его концепции лежит предположение о том, что тело и темперамент — это два взаимосвязанных между собой параметра человека. По мнению автора, структура тела определяет темперамент, который является его функцией. Шелдон исходил из гипотезы о существовании основных типов телосложения, описывая которые он заимствовал термины из эмбриологии.

Им были выделены три типа:

· Первый тип —эндоморфный, что означает преувеличенное развитие внутреннего зародышевого слоя, из которого формируются внутренние органы и жировая ткань. Он отличается круглой головой, крупными размерами внутренних органов, сферической формой тела, мягкостью тканей, тонкими руками и ногами, неразвитыми костями и мышцами, ярко выраженными отложениями жиров.

· Длямезоморфного типа (преимущественное развитие среднего зародышевого слоя, из которого формируются скелет, мускулы) характерны широкие плечи и грудная клетка, мускулистые руки и ноги, минимальное количество подкожного жира, крупная голова.

· Третий тип —эктоморфный — это преимущественное развитие внешнего зародышевого слоя, из которого формируются нервная система и мозг, в то время как внутренний и средний зародышевые слои развились минимально, поэтому слабо развиты кости, мускулы, жировые прослойки. Этот тип олицетворяет худой человек, с вытянутым лицом, тонкими и длинными руками и ногами, слабой мускулатурой и хорошо развитой нервной системой.

По Шелдону, этим типам телосложений соответствуют определенные типы темпераментов, названные им в зависимости от функции определенных органов тела:висцеротония (от лат. viscera – внутренности),соматотония (греч. soma — «тело») и церебротония (от лат.cerebrum — «мозг»). Лиц с преобладанием определенного типа телосложения Шелдон называет соответственно висцеротониками, соматотониками и церебротониками и считает, что каждый человек обладает всеми названными группами свойств. Однако различия между людьми определяются преобладанием тех или иных свойств:

Свойства темперамента

К свойствам темперамента можно отнести те отличительные, индивидуальные признаки человека, которые определяют собой динамические аспекты всех его видов деятельности, характеризуют особенности протекания психических процессов, имеют более или менее устойчивый характер, сохраняются в течение длительного времени, проявляясь вскоре после рождения (после того , как центральная нервная система приобретает специфически человеческие формы). Считают, что свойства темперамента определяются в основном свойствами нервной системы человека.

Психологическая характеристика типов темпераментов определяется следующими основными его свойствами:

Сетитивность — об этом свойстве мы судим по тому, какова наименьшая сила внешних воздействий, необходимая для возникновения какой-либо психологической реакции человека, и какова скорость возникновения этой реакции.

Реактивность — об этом свойстве судят по тому, какова степень непроизвольности реакций на внешние или внутренние воздействия одинаковой силы.

Активность — об этом свойстве судят по тому, с какой степенью активности человек воздействует на внешний мир и преодолевает препятствия при осуществлении целей. Сюда относятся целенаправленность и настойчивость в достижении цели, сосредоточенность внимания в длительной работе.

Соотношение активности и реактивности — об этом свойстве судят по скорости протекания различных психологических реакций и процессов: скорости движений, темпу речи, находчивости, скорости запоминания, быстроте ума.

Пластичность и ригидность — об этом свойстве судят по тому, насколько легко и гибко приспосабливается человек к внешним воздействиям или, наоборот, насколько инертны и косны его поведение, привычки, суждения.

Экстраверсия и интроверсия — об этом свойстве судят по тому, от чего преимущественно зависит реакции и деятельность человека — от внешних впечатлений, возникающих в данный момент (экстравертированность) или от образов, представлений и мыслей, связанных с прошлым и будущим (интровертированность).

Эмоциональная возбудимость — об этом свойстве судят по тому, насколько слабое воздействие необходимо для возникновения эмоциональной реакции и с какой скоростью она возникает.

Источник