- Теория эмоций Лазаруса

- Читайте также

- 6. Факторный анализ. Двухфакторная теория способностей Ч. Спирмена. Многофакторная теория способностей Т. Л. Килли и Л. Терстона

- Теория эмоций Кэннона – Барда

- Теория эмоций Шехтера – Сингера

- Фабрика эмоций

- 24. Понятие мотивации. Теории мотивации. Теория Мак-Клелланда о потребности в достижениях. Теория иерархии потребностей А. Маслоу

- 25. Теория ERG. Двухфакторная теория Ф. Герцберга (по Д. Шульц, С. Шульц, «Психология и работа»)

- Энергетическая теория или когнитивная теория?

- 85. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИЙ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭМОЦИЙ

- 18. Функции эмоций

- 22. Исследования эмоций

- УЧАСТИЕ ЭМОЦИЙ

- Цена эмоций

- Теории эмоций

- Почему мы чувствуем то, что чувствуем

- Теория Джеймса — Ланге

- Теория эмоций Кэннона — Барда

- Теория эмоций Шехтера — Сингера

- Теория эмоций Лазаруса

- Теория мимической обратной связи

- Исследование Карни Ландиса

- Познавательная теория эмоций М.Арнольда-Р.Лазаруса.

- Когнитивные теории эмоций (Фестингер, Шехтер, Сингер, Арнольд, Лазарус)

Теория эмоций Лазаруса

Теория эмоций Лазаруса

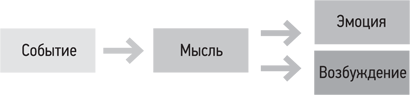

Познавательная теория эмоций, разработанная в 1990?х годах Ричардом Лазарусом, утверждает, что любой эмоции или физиологической активации организма непременно предшествует мысль. Иными словами, прежде чем у вас возникнет какая-либо эмоция, вы должны осмыслить ситуацию, в которой оказались.

Вернемся к вышеописанному примеру. Когда женщина слышит шаги за спиной, сначала у нее возникает мысль, что ей что-то угрожает – например, что ее преследует грабитель, – и только после этого ее сердце начинает биться быстрее, тело дрожать, и она испытывает негативную эмоцию – страх.

Таким образом, по теории Лазаруса (как, впрочем, и Кэннона-Барда), эмоция и физиологическая активация организма имеют место одновременно.

Эмоция и активация возникают одновременно

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

6. Факторный анализ. Двухфакторная теория способностей Ч. Спирмена. Многофакторная теория способностей Т. Л. Килли и Л. Терстона

6. Факторный анализ. Двухфакторная теория способностей Ч. Спирмена. Многофакторная теория способностей Т. Л. Килли и Л. Терстона Тестовые батареи (комплекты) создавались для отбора поступающих в медицинские, юридические, инженерные и другие учебные заведения. Основой для

Теория эмоций Кэннона – Барда

Теория эмоций Кэннона – Барда В 1930?х годах Уолтер Кэннон и Филипп Бард разработали в качестве аргумента против описанной выше теории Джеймса – Ланге свою теорию. По утверждению психологов, физиологические реакции и эмоции происходят одновременно. Эмоция возникает,

Теория эмоций Шехтера – Сингера

Теория эмоций Шехтера – Сингера Двухфакторная теория эмоций Шехтера – Сингера была разработана в 1952 году Джеромом Сингером и Стэнли Шехтером. Она представляет собой пример когнитивного подхода к эмоциям. Согласно этой теории, на первом этапе формирования эмоции

Фабрика эмоций

Фабрика эмоций Адлер рассматривал сны как фабрику эмоций и чувств. Он не считал их посттравматическим синдромом или результатом накопившихся переживаний. Нас не волнует, что было с нами вчера. Сегодня и завтра – вот что бросает нам вызов. Давайте подумаем, как

24. Понятие мотивации. Теории мотивации. Теория Мак-Клелланда о потребности в достижениях. Теория иерархии потребностей А. Маслоу

24. Понятие мотивации. Теории мотивации. Теория Мак-Клелланда о потребности в достижениях. Теория иерархии потребностей А. Маслоу Мотивация – это набор потребностей человека, который может стимулировать его как члена рабочего коллектива на достижение определенных

25. Теория ERG. Двухфакторная теория Ф. Герцберга (по Д. Шульц, С. Шульц, «Психология и работа»)

25. Теория ERG. Двухфакторная теория Ф. Герцберга (по Д. Шульц, С. Шульц, «Психология и работа») Теория ERG (existence – «существование», related-ness – «взаимоотношения», growth – «рост»), автор К. Алдерфер. Теория основана на иерархии потребностей по А. Маслоу. Автор считал основными

Энергетическая теория или когнитивная теория?

Энергетическая теория или когнитивная теория? По формулировке Фрейда, первичный процесс отсылает нас как к тому, что является ответственным за искажение логического, рационального мышления в поисках удовлетворения, так и к форме ментальных процессов. Конечно, как

85. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИЙ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭМОЦИЙ

85. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИЙ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭМОЦИЙ Эмоции – это более широкое понятие, чем чувства. В психологии под эмоциями понимают психические процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для

18. Функции эмоций

18. Функции эмоций Эмоции – особая сфера психических явлений, которая в форме непосредственных переживаний отражает субъективную оценку внешней и внутренней ситуации, результатов своей практической деятельности с точки зрения их значимости, благоприятности или

22. Исследования эмоций

22. Исследования эмоций Развитие представлений об эмоциях шло по нескольким основным направлениям.По представлению Ч. Дарвина, эмоции возникли в процессе эволюции как средство, при помощи которого живые существа определяли значимость тех или иных условий для

УЧАСТИЕ ЭМОЦИЙ

УЧАСТИЕ ЭМОЦИЙ В главе 6 «Пробуждение чувств: осознанное восприятие» вы узнали, насколько важно уделять должное внимание чувствам как первому этапу в восприятии максимума того, что вас интересует.Вместо того чтобы взирать на предмет, например картину,

Цена эмоций

Цена эмоций Вспомните случай, когда вы рассчитывали на то, что так и не случилось; ждали события, которое не произошло; предсказывали результат, которого не получили.Какие эмоции вы

Источник

Теории эмоций

Настроить шрифт

- РазмерСтиль

- Режим чтения

Почему мы чувствуем то, что чувствуем

Что такое эмоция? В психологии эмоция определяется как субъективное психическое переживание каких-либо значимых событий. Что такое эмоции и как они возникают, рассматривают обычно с трех точек зрения:

1. Неврологическая основана на идее, что эмоциональные реакции вызываются активностью головного мозга.

2. Согласно физиологической, эмоции возникают в результате физиологической реакции организма.

3. Когнитивная утверждает, что эмоции есть результат мышления и психической активности.

Опишем некоторые из самых важных современных теорий эмоций.

Теория Джеймса — Ланге

Эта теория эмоций была практически одновременно выдвинута в 1920-х годах сразу двумя учеными: датским физиологом Карлом Ланге и американским психологом Уильямом Джеймсом. Согласно теории, эмоции представляют собой результат физиологической реакции на значимое событие. Теорию Джеймса — Ланге можно разбить на следующую последовательность:

При воздействии внешнего раздражителя включается определенная физиологическая реакция, на ее основе возникает эмоция или эмоциональная реакция, всецело зависящая от интерпретации физиологической реакции. Например, при встрече со львом ваше сердце, скорее всего, начнет бешено колотиться, а тело дрожать. По теории Джеймса — Ланге, далее разум интерпретирует физическую реакцию и приходит к заключению, что вы испуганы.

Надо сказать, впоследствии был выдвинут целый ряд убедительных доводов, опровергающих теорию Джеймса — Ланге, и в современном научном мире у нее мало сторонников. И все-таки психологи и сегодня считают ее весьма ценной и даже приводят примеры в подтверждение ее правоты, например механизм развития фобии или панического расстройства. Скажем, если у человека на какое-либо событие возникла негативная физиологическая реакция, например тошнота, она вполне может переродиться в реакцию эмоциональную, в частности в чувство тревоги, и между этими двумя состояниями возникнет четкая ассоциация. Впоследствии этот индивид, скорее всего, будет стараться избегать любых ситуаций, которые могут привести к негативной эмоции.

Теория эмоций Кэннона — Барда

В 1930-х годах Уолтер Кэннон и Филипп Бард разработали в качестве аргумента против описанной выше теории Джеймса — Ланге свою теорию. По утверждению психологов, физиологические реакции и эмоции происходят одновременно. Эмоция возникает, когда таламус — область головного мозга, контролирующая моторные функции, состояния сна и бодрствования и обработку сенсорных сигналов, — реагируя на конкретный раздражитель, посылает мозгу определенное сообщение, в результате чего происходит физиологическая реакция.

Механизм возникновения эмоции изображен на рисунке ниже.

На органы чувств воздействует некий первоначальный раздражитель. Далее он передается в кору головного мозга, где происходит анализ, как будет направлена эта реакция, что, в свою очередь, активирует таламус, — то есть раздражитель воспринимается и интерпретируется. После этого одновременно возникают две реакции: эмоциональная и физиологическая. Иными словами, при встрече со львом вы почувствуете сильное сердцебиение и дрожь одновременно с сильным испугом.

Теория эмоций Шехтера — Сингера

Двухфакторная теория эмоций Шехтера — Сингера была разработана в 1952 году Джеромом Сингером и Стэнли Шехтером. Она представляет собой пример когнитивного подхода к эмоциям. Согласно этой теории, на первом этапе формирования эмоции происходит физиологическая активация (возбуждение), возникающая в ответ на переживаемое событие. Человеку же необходимо найти причину этой активации, и только потом он сможет охарактеризовать пережитый опыт и «маркировать» его как эмоцию. Например, внезапно услышав за спиной шаги, женщина, идущая ночью по пустынной улице, скорее всего, почувствует дрожь в теле, напряжение мышц и учащенное сердцебиение. Отметив физиологическую реакцию своего организма, она осознает, что в случае опасности ее некому защитить, и, убедив себя в том, что ей грозит опасность, испытает страх.

Теория эмоций Лазаруса

Познавательная теория эмоций, разработанная в 1990-х годах Ричардом Лазарусом, утверждает, что любой эмоции или физиологической

активации организма непременно предшествует мысль. Иными словами, прежде чем у вас возникнет какая-либо эмоция, вы должны осмыслить ситуацию, в которой оказались.

Вернемся к вышеописанному примеру. Когда женщина слышит шаги за спиной, сначала у нее возникает мысль, что ей что-то угрожает — например, что ее преследует грабитель, — и только после этого ее сердце начинает биться быстрее, тело дрожать, и она испытывает негативную эмоцию — страх.

Таким образом, по теории Лазаруса (как, впрочем, и Кэннона- Барда), эмоция и физиологическая активация организма имеют место одновременно.

Теория мимической обратной связи

Появление этой теории связывают с научной деятельностью Уильяма Джеймса, но в 1962 году ее развил Силвен Томкинс. Согласно этой теории, эмоциональное переживание по меньшей мере усиливается обратной связью, возникающей при активации лицевых мышц, которые участвуют в мимической эмоциональной экспрессии; в противном случае мы просто оцениваем событие рассудочно. Иными словами, улыбающийся человек счастлив, нахмуренный — озабочен или опечален. Именно движения лицевых мышц дают мозгу подсказку, на основе которой он идентифицирует источник эмоции, а не наоборот.

Вернемся к нашему примеру. Когда женщина слышит позади себя чьи-то шаги, ее глаза расширяются, а зубы сжимаются. Мозг интерпретирует эти изменения лицевых мышц как выражение страха и сообщает женщине, что сейчас ей страшно.

Исследование Карни Ландиса

В 1924 году психолог-аспирант из Университета Миннесоты Карни Ландис, чтобы лучше понять взаимосвязь между мимикой и эмоциями человека, разработал эксперимент. Ландис хотел узнать, характерна ли для людей, испытывающих одинаковые эмоции, универсальная мимика. Например, будет ли одинаковым у разных людей выражение лица, когда они испытывают отвращение?

Для участия в эксперименте Ландис привлек в основном таких же, как он, аспирантов. Он нарисовал на лицах испытуемых черные линии, чтобы было удобнее следить за мельчайшими движениями их лицевых мышц, а затем на них воздействовали разными раздражителями, которые, по мнению Ландиса, должны были вызвать сильную эмоциональную реакцию. Каждую реакцию исследователь фотографировал. Испытуемые нюхали аммиак, смотрели порнографический фильм, засовывали руку в ведро с лягушками. Но самой потрясающей была финальная часть эксперимента. Участнику давали живую крысу и просили ее обезглавить. Эта идея вызвала у всех искреннее отвращение, тем не менее две трети испытуемых выполнили требование. А за тех, кто отказался отрезать крысе голову, Ландис выполнил задание сам.

Хотя этот эксперимент не выявил абсолютной универсальности в выражениях лиц людей и не обнаружил прямой связи между мимикой и переживаемой эмоцией (отвращением), он во многом предвосхитил результаты другого исследования — широко известного эксперимента с подчинением авторитету Стэнли Милгрема, проведенного сорок лет спустя. Ландис чрезмерно сосредоточился на исследовании мимики испытуемых и не понял, что самым интересным результатом опыта оказалось то, что большинство участников безропотно выполняли даже самые бессмысленные и жестокие распоряжения облеченного властью экспериментатора.

Источник

Познавательная теория эмоций М.Арнольда-Р.Лазаруса.

Арнольд считает, что как только человек непосредственным и интуитивным способом придет к выводу, что тем или иным предметом стоит овладеть, он сразу ощущает привлекательность этого предмета. Как только человек интуитивно заключает, что нечто угрожает ему, он сразу чувствует, что оно приобрело отталкивающий характер и что его нужно избежать. Возникающая тенденция действовать и переживается как эмоция.

Два положения являются главными в данной концепции: 1) каждая эмоциональная реакция, независимо от ее содержания, есть функция особого рода познания, или оценки; 2) эмоциональный ответ представляет собой некий синдром, включающий три основные группы симптомов — ●субъективные переживания,● физиологические сдвиги и ● моторные реакции.

По мнению Лазаруса, можно выделить два основных типа оценки ситуации:

1) угрожающей; 2)благоприятствующей.

Центральным понятием концепции Лазаруса является понятие «угрозы», понимаемой как оценка ситуации на основе предвосхищения будущего столкновения (конфронтации) с вредом. Как только некоторый стимул оценивается как угрожающий, тут же приводятся в действие процессы, направленные на устранение или уменьшение вреда, т.е. процессы преодоления угрозы.

Кроме того, автор отмечает, что детерминантами оценки являются как ситуативные факторы, так и диспозиционные (свойства личности): одна и та же ситуация вызывает у разных людей разную оценку и как следствие — разную эмоциональную реакцию. Много внимания уделяется и приспособительным к угрозе реакциям.

Источник

Когнитивные теории эмоций (Фестингер, Шехтер, Сингер, Арнольд, Лазарус)

1) Эмоции не являются самостоятельным психическим процессом.

2) Эмоции вторичны по отношению к когнитивным процессам.

Эти теории появились как следствие развития когнитивной психологии и отражают точку зрения, согласно которой основным механизмом появления эмоций являются когнитивные процессы.

Когнитивные теории эмоций позволяют вырваться из порочного круга вопроса «Что первично?». В данном случае вопрос звучит так: что было вначале — телесное изменение или субъективное переживание? Для когнитивных теорий важна именно взаимосвязь познавательных и физиологических процессов, при этом они допускают, что одно и то же физиологическое состояние мы можем переживать, как различные эмоции в зависимости от когнитивных факторов, что подтверждается во многих исследованиях. (Например, состояние сна является ежедневной потребностью, но оно может возникнуть в ситуациях, когда человеку скучно).

Фестингер (Теория когнитивного диссонанса)

Любой человек стремится к сохранению достигнутой им внутренней гармонии. Существуют исключения из данного правила. (Пример: некто может считать, что дети должны вести себя тихо и скромно, однако он же испытывает явную гордость, когда его любимое чадо энергично привлекает внимание взрослых гостей). Связанные между собой установки человека всё же стремятся к согласованности. Также существует согласованность между тем, что человек знает и чему он верит, и тем, что он делает. (Например, человек, убежденный в том, что университетское образование – это образец наиболее качественного образования, будет всячески побуждать своих детей поступать в университет. Ребенок, который знает, что вслед за проступком неминуемо последует наказание, будет стараться не совершать его или, по крайней мере, попытается скрыть содеянное.)

Однако наше внимание привлекают различного рода исключения из последовательного в целом поведения. (Например, человек может сознавать вред курения для своего здоровья, но продолжать курить.) При этом очень редко случаи несогласованности признаются самим субъектом как противоречия в его системе знаний. Гораздо чаще индивид предпринимает более или менее успешные попытки каким-либо образом рационализировать подобное противоречие. Курильщик может считать, что удовольствие, которое получает от курения, слишком велико, чтобы его лишиться. Привычку к курению он вполне успешно согласует со своими убеждениями. Однако иногда попытки обеспечить согласованность могут быть неудачными, что неизбежно ведет к появлению психологического дискомфорта.

Когнитивный диссонанс может пониматься как условие, приводящее к действиям, направленным на его уменьшение (например, голод вызывает активность, направленную на его утоление).

Одной из концепций, объясняющей эмоции у человека динамическими особенностями когнитивных процессов, была теория когнитивного диссонанса Леона Фестингера.

Согласно этой теории, положительное эмоциональное переживание возникает у человека тогда, когда его ожидания подтверждаются, представления воплощаются в жизнь, а планы выполняются, т.е. тогда, когда реальные результаты деятельности соответствуют намеченным или ожидаемым, согласуются, находятся в консонансе. Отрицательные эмоции возникают и усиливаются в тех условиях, когда между ожидаемыми и реальными результатами деятельности имеется несоответствие — диссонанс.

Субъективное состояние когнитивного диссонанса переживается человеком как дискомфорт, и он стремится, во что бы то ни стало как можно скорее избавиться от него. Выход из состояния когнитивного диссонанса может быть двояким: или изменить ожидания и планы таким образом, чтобы они соответствовали реально полученному результату, или попытаться получить новый результат, который согласовывался бы с прежними ожиданиями.

В современной социальной психологии теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера используется для того, чтобы объяснить поступки человека, его действия в различных социальных ситуациях. Эмоции же рассматриваются в качестве основного мотива соответствующих действий и поступков. (Лежащим в их основе когнитивным факторам придается в детерминации поведения человека большая роль, чем органическим изменениям).

Основная суть теории диссонанса довольно проста и в краткой форме состоит в следующем:

1) Могут существовать отношения несоответствия между когнитивными элементами.

2) Возникновение диссонанса вызывает стремление к тому, чтобы его уменьшить и попытаться избежать его дальнейшего увеличения.

3) Проявления подобного стремления состоят в изменении поведения, изменении отношения или в намеренном поиске новой информации и новых мнений относительно породившего диссонанс суждения или объекта.

Шехтер, Сингер (Когнитивно-физиологическая теория эмоций)

Стэнли Шехтер и Джеферсон Сингер в 1962 году выдвинули когнитивную теорию эмоций. Шехтер и Сингер предположили, что эмоции есть следствие познавательной интерпретации многозначной физиологической активации.

Согласно всем известным источникам по психологии эмоций в появлении эмоции участвуют два компонента:

— физиологическое состояние (в простейшем случае – возбуждение организма);

— познавательные процессы (по крайней мере, на уровне восприятия).

Благодаря этим двум компонентам данная концепция получила название «двухфакторной».После выдвижения двух составляющих Шехтер и Сингер приняли решение манипулировать этими компонентами в эксперименте как независимыми переменными. Были сформированы группы, где созданы три независимые переменные:

— состояние возбуждения, вызываемое инъекцией адреналина;

— информация, которую получают или не получают участники;

— эмоциональное состояние партнера по эксперименту.

Испытуемым была сделана инъекция гормона адреналина (первая переменная), вызывающая активацию симпатической вегетативной нервной системы. Одной половине испытуемых сообщили о том, какие симптомы вызывает инъекция, в то время как другой половине сказали, что им введен физиологический раствор (вторая переменная). Затем каждый из испытуемых по очереди попадал в помещение, где находился актер, изображавший либо гнев (он читал некое письмо и будто бы в припадке бешенства рвал его на мелкие кусочки), либо эйфорию (он читал письмо и начинал прыгать от радости) — третья переменная. Испытуемые были отделены от актера прозрачной перегородкой и поэтому не могли вступить с ним в контакт. Впоследствии эксперимента, Шехтером и Сингером были выдвинуты три гипотезы:

1) Участники, получившие возбуждающую инъекцию, но не информированные о последствиях этого, будут интерпретировать свое актуальное состояние. Так, если познавательные элементы будут предрасполагать к радости, то участники скорее будут испытывать радость, если к гневу, то, скорее всего у них тоже будет возникать гнев.

2) Если участники, получившие возбуждающие инъекции, информированы о последствиях инъекции, то в скором времени они будут ощущать ожидаемые эмоциональные переживания.

3) Если участникам возбуждающая инъекция не была сделана, то эмоции у них не будут возникать, даже, несмотря на то, что в ситуации присутствуют располагающие к этому познавательные элементы.

Шехтер считал, что висцеральная реакция вызывает эмоцию опосредованно.

Возникновение эмоций может обусловливаться словесными инструкциями и эмоциогенной информацией, предназначенной для изменения оценки возникшей ситуации.

Было выявлено, что висцеральные реакции, которые обуславливают увеличение активации организма, хотя и являются необходимым условием для возникновения эмоционального состояния, недостаточны, так как определяют лишь интенсивность эмоционального реагирования, но не его знак и модальность.

В соответствии с этой теорией, какое-то событие, объект или ситуация вызывают возбуждение, и у человека возникает необходимость оценить его содержание, т. е. ситуацию, которая вызвала это возбуждение (память же, потребностное состояние человека влияют на то, что он испытывает к ситуации).

На возникновение эмоций влияют:

— воспринимаемые стимулы и порождаемые ими физиологические изменения в организме;

— прошлый опыт человека;

— оценка им наличной ситуации с точки зрения имеющихся в данный момент потребностей и интересов.

В пользу когнитивных теорий эмоций говорит тот факт, что висцеральные реакции, вызванные введением адреналина, зависели от ситуации эксперимента и характера инструкций. Было также показано, что характер и интенсивность эмоциональных переживаний человека в значительной степени зависит от того, как сопереживают этому человеку другие находящиеся рядом люди. Причем этот эффект зависит от того, как сопереживающий относится к тому человеку, которому сопереживает.

По мнению Шехтера, эмоциональные состояния – это результат взаимодействия двух компонентов: активации и заключения человека о причинах его возбуждения на основе анализа ситуации, в которой появилась эмоция. Однако проверка гипотезы Шехтера во многих случаях не подтверждала ее. (Например, приписывание причины эмоционального состояния нейтральному фактору не во всех случаях приводило к снижению интенсивности переживания. Отрицательные результаты в этих экспериментах были получены на лицах с высокой личностной тревожностью, а также на находящихся в состоянии стресса.) Данный метод не сработал и в клинике, что объясняют сильной концентрацией внимания больных на истинных причинах их болезней.

Арнольд, Лазарус (Познавательная теория эмоций)

У М. Арнольда в качестве познавательной детерминанты эмоций выступает интуитивная оценка объекта. Эмоция, как и действие, следует за этой оценкой. «Сначала я вижу нечто, потом я представляю, что это «нечто» опасно, — и как только я представляю это, я напугана и бегу».

Таким образом, мы боимся потому, что решили, будто нам угрожают. Он считает, что как только человек непосредственным и интуитивным способом придет к выводу, что тем или иным предметом стоит овладеть, он сразу ощущает привлекательность этого предмета. Как только человек интуитивно заключает, что нечто угрожает ему, он сразу чувствует, что оно приобрело отталкивающий характер и что его нужно избежать.

Возникающая тенденция действовать, будучи выражена в различных телесных изменениях, и переживается как эмоция. Оценка, по Арнольду, характеризуется мгновенностью, непосредственностью и непреднамеренностью, т. е. интуитивностью. Эта интуитивная оценка понимается автором как «чувственное суждение», в отличие от абстрактного «рефлексивного суждения».

В концепции Р. Лазаруса центральной тоже является идея о познавательной детерминации эмоций. Он считает, что когнитивное опосредование является необходимым условием для появления эмоций. Однако он критикует Арнольда за то, что понятие «оценка» остается у него субъективным и не связывается с фактами, которые поддаются непосредственному наблюдению. Это ведет к игнорированию вопроса об условиях, детерминирующих оценку. Кроме того, Лазарус не согласен с Арнольдом по поводу того, что оценка признается им чувственной (эмоциональной) по характеру.

Два положения являются главными в концепции Лазаруса:

— каждая эмоциональная реакция, независимо от ее содержания, есть функция особого рода познания или оценки;

— эмоциональный ответ представляет собой некий синдром, каждый из компонентов которого отражает какой-либо важный момент в общей реакции.

Центральным понятием концепции Лазаруса является «угроза», понимаемая как оценка ситуации на основе предвосхищения будущего столкновения (конфронтации) с вредом. Причем предвосхищение основано на сигналах, которые оцениваются с помощью познавательных процессов. По существу, Лазарус рассматривает аффективные реакции, а не только переживание, так как для него эмоция является синдромом, включающим три основные группы симптомов – субъективные переживания, физиологические сдвиги и моторные реакции. Как только некоторый стимул оценивается как угрожающий, тут же приводятся в действие процессы, направленные на устранение или уменьшение вреда, т. е. процессы преодоления угрозы. Тенденции к действию по поводу наличия угрозы и ее устранения отражаются в различных симптомах эмоциональных реакций.

Таким образом, схема возникновения эмоции выглядит так:

По Лазарусу, каждая отдельная эмоция связана с различной, присущей ей оценкой. Поэтому та или иная структура эмоционального возбуждения является производной от импульсов к действию, выработанных посредством оценки ситуации и оценки возможных альтернатив действия. При этом оценка может осуществляться на любом уровне сознания. Положительным в представлениях автора является то, что детерминантами оценки являются как ситуативные факторы, так и диспозиционные, т. е. свойства личности. Отсюда одна и та же ситуация вызывает у разных людей разную оценку и как следствие – разную эмоциональную реакцию.

Детальный критический разбор концепции Лазаруса дал И. А. Васильев (1976). Оценивая в целом эту концепцию как шаг вперед на пути сближения эмоции и действия, эмоциональной сферы и поведения, он делает и ряд замечаний. Наиболее существенные следующие.

1. Эмоция появляется не только в конце познавательной деятельности как ее итог, но и в ходе познавательной деятельности, способствуя ее успешности. Лазурус это игнорирует.

2. Имеется два значения понятия «оценка», в одном из которых эмоция сама выполняет оценочную функцию (эмоциональная оценка). Лазарус не соотносит свое понимание оценки с существующим в психологии, что создает неопределенность в ее трактовке.

3. Лазарус доказывает зависимость возникновения эмоций от оценки, используя в экспериментах примитивную познавательную деятельность. Поэтому действительные процессы оценки остаются в концепции автора гипотетическими.

4. Лазарус, отождествляя мотивацию только с побуждением, т. е. сузив это понятие, не совсем обоснованно критикует мотивационную теорию эмоций.

5. Если эмоция является конечным этапом процесса оценки, то остается не объясненным, для чего она нужна.

Наконец, вряд ли оправдано связывать возникновение эмоций только с познавательной активностью.

Вывод: Когнитивные теории не учитывают наличие эмоций, возникающих безусловно-рефлекторно. Биологически значимые стимулы являются источником различных эмоциональных переживаний. По крайней мере, все переживания, связанные с эмоциональным тоном ощущений (приятное – неприятное, боль и т. д.) вызывают эмоциональное реагирование сами по себе, без когнитивных процессов. Многие эмоции не требуют участия коры головного мозга и процессов осознанной переработки информации.

Таким образом, часто мы сначала ощущаем, переживаем ощущение, и только потом узнаем и понимаем то, что мы переживаем. Следовательно, путь возникновения эмоции может быть не только таким, как описывается когнитивными теориями:

Источник