4.3.2. Теории эмоций

Проблемы происхождения и функционального значения эмоций в поведении человека и животных представляют предмет постоянных исследований и дискуссий. В настоящее время существует несколько биологических теорий эмоций.

Биологическая теория Дарвина. Одним из первых, кто выделил регуляторную роль эмоций в поведении млекопитающих, был выдающийся естествоиспытатель Ч.Дарвин. Проведенный им анализ эмоциональных выразительных движений животных дал основания рассматривать эти движения как своеобразное проявление инстинктивных действий, исполняющих роль биологически значимых сигналов для представителей не только своего, но и других видов животных. Эти эмоциональные сигналы (страх, угроза, радость) и сопровождающие их мимические и пантомимические движения имеют адаптивное значение. Многие из них проявляются с момента рождения и определяются как врожденные эмоциональные реакции.

Каждому из нас знакомы мимика и пантомимика, сопровождающая эмоциональные переживания. По выражению лица человека и напряжению его тела довольно точно можно определить, что он переживает: страх, гнев, радость или другие чувства.

Итак, Дарвин первым обратил внимание на особую роль в проявлении эмоций, которую играет мышечная система организма и в первую очередь те ее отделы, которые участвуют в организации специфических для большинства эмоций движений тела и выражений лица. Кроме того, он указал на значение обратной связи в регуляции эмоций, подчеркивая, что усиление эмоций связано с свободным внешним их выражением. Напротив, подавление всех внешних признаков эмоций ослабляет силу эмоционального переживания.

Однако, кроме внешних проявлений эмоций, при эмоциональном возбуждении наблюдаются изменения частоты сердечного ритма, дыхания, мышечного напряжения и т.д. Все это свидетельствует о том, что эмоциональные переживания тесно связаны с вегетативными сдвигами в организме. Именно эти наблюдения дали основания для первой широко известной теории эмоций – теории Джеймса – Ланге.

Теория Джеймса – Ланге – одна из первых теорий, пытавшихся связать эмоции и вегетативные сдвиги в организме человека, сопровождающие эмоциональные переживания. Она предполагает, что после восприятия события, вызвавшего эмоцию, человек переживает эту эмоцию как ощущение физиологических изменений в собственном организме, т.е. физические ощущения и есть сама эмоция. Как утверждал Джеймс:«мы грустим, потому что плачем, сердимся. потому что наносим удар, боимся, потому что дрожим».

Теория неоднократно подвергались критике. В первую очередь отмечалось, что ошибочно само исходное положение, в соответствии с которым каждой эмоции соответствует свой собственный набор физиологических изменений. Экспериментально было показано, что одни и те же физиологические сдвиги могут сопровождать разные эмоциональные переживания. Эти сдвиги имеют слишком неспецифический характер и потому сами по себе не могут определять качественное своеобразие и специфику эмоциональных переживаний. Кроме того, вегетативные изменения в организме человека обладают определенной инертностью, т.е. могут протекать медленнее и не успевать следовать за той гаммой чувств, который человек способен иногда переживать почти одномоментно (например, страх и гнев или страх и радость).

Таламическая теория Кеннона – Барда. Эта теория в качестве центрального звена, ответственного за переживание эмоций, выделила одно из образований глубоких структур мозга – таламус (зрительный бугор). Согласно этой теории при восприятии событий, вызывающих эмоции, нервные импульсы сначала поступают в таламус, где потоки импульсации делятся: часть из них поступает в кору больших полушарий, где возникает субъективное переживание эмоции (страха, радости и др.). Другая часть поступает в гипоталамус, который, как уже неоднократно говорилось, отвечает за вегетативные изменения в организме. Таким образом, эта теория выделила как самостоятельное звено субъективное переживание эмоции и соотнесла его с деятельностью коры больших полушарий.

Активационная теория Линдсли. Центральную роль в обеспечении эмоций в этой теории играет активирующая ретикулярная формация ствола мозга. Активация, возникающая в результате возбуждения нейронов ретикулярной формации, выполняет главную эмоциогенную функцию. Согласно этой теории эмоциогенный стимул возбуждает нейроны ствола мозга, которые посылают импульсы к таламусу, гипоталамусу и коре. Таким образом, выраженная эмоциональная реакция возникает при диффузной активации коры с одновременным включением гипоталамических центров промежуточного мозга. Основное условие появления эмоциональных реакций – наличие активирующих влияний из ретикулярной формации при ослаблении коркового контроля за лимбической системой. Предполагаемый активирующий механизм преобразует эти импульсы в поведение, сопровождающееся эмоциональным возбуждением. Эта теория, разумеется, не объясняет всех механизмов физиологического обеспечения эмоций, но она позволяет связать понятия активации и эмоционального возбуждения с некоторыми характерными изменениями в биоэлектрической активности мозга.

Биологическая теория П.К.Анохина, как и теория Дарвина, подчеркивает эволюционный приспособительный характер эмоций, их регуляторную функцию в обеспечении поведения и адаптации организма к окружающей среде. Согласно этой теории в поведении живых существ условно можно выделить две основные стадии, которые, чередуясь, составляют основу жизнедеятельности: стадию формирования потребностей и стадию их удовлетворения. Каждая из стадий сопровождается своими эмоциональными переживаниями: первая, в основном, негативной окраской, вторая, напротив, позитивной. Действительно, удовлетворение потребности, как правило, связано с чувством удовольствия. Неудовлетворенная потребность всегда является источником дискомфорта. Таким образом, с биологической точки зрения эмоциональные ощущения закрепились как своеобразный инструмент, удерживающий процесс адаптации организма к среде в оптимальных границах и предупреждающий разрушительный характер недостатка или избытка каких-либо факторов для его жизни.

Итак, суть теории П.К.Анохина состоит в следующем: положительное эмоциональное состояние (например, удовлетворение какой-либо потребности) возникает лишь в том случае, если обратная информация от результатов выполненного действия точно совпадает с ожидаемым результатом, т.е. акцептором действия. Таким образом, положительная эмоция, связанная с удовлетворением потребности, закрепляет правильность любого поведенческого акта в том случае, если его результат достигает цели, т.е. приносит пользу, обеспечивая приспособление. Напротив, несовпадение получаемого результата с ожиданиями немедленно ведет к беспокойству (т.е. к отрицательной эмоции) и к дальнейшему поиску, который может обеспечить достижение требуемого результата, и, следовательно, к полноценной эмоции удовлетворения. С точки зрения Анохина, во всех эмоциях, начиная от грубых низших и заканчивая высшими социально обусловленными, используется одна и та же физиологическая архитектура функциональной системы.

Информационная теория эмоций П.В.Симонова вводит в круг анализируемых явлений понятие информации. Эмоции тесно связаны с информацией, которую мы получаем из окружающего мира. Обычно эмоции возникают из-за неожиданного события, к которому человек не был готов. В то же время эмоция не возникает, если мы встречаем ситуацию с достаточным запасом нужных сведений. Отрицательные эмоции возникают чаще всего из-за неприятной информации и особенно при недостаточной информации, положительные – при получении достаточной информации, особенно когда она оказалась лучше ожидаемой.

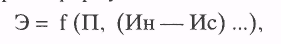

С точки зрения автора этой теории П.В. Симонова, эмоция – это отражение мозгом человека и животных какой-то актуальной потребности (ее качества и величины), а также вероятности (возможности) ее удовлетворения, которую мозг оценивает на основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта. В самом общем виде правило возникновения эмоций можно представить в виде структурной формулы:

где Э – эмоция, ее степень, качество и знак; П – сила и качество актуальной потребности; (Ин – Ис) – оценка вероятности (возможности) удовлетворения потребности на основе врожденного и онтогенетического опыта; Ин – информация о средствах, прогностически необходимых для удовлетворения потребности; Ис – информация о средствах, которыми располагает субъект в данный момент.

Из «формулы эмоций» видно, что небольшая вероятность удовлетворения потребности ведет к возникновению отрицательных эмоций. Напротив, возрастание вероятности достижения цели, т.е. удовлетворения потребности по сравнению с ранее имевшимся прогнозом, приводит к возникновению положительных эмоций.

Эта теория на первый план выдвигает оценочную функцию эмоций, которая всегда представляет собой результат взаимодействия двух факторов: спроса (потребности) и предложения (возможности удовлетворения этой потребности).

Теория дифференциальных эмоций. Центральным положением этой теории является представление о существовании некоторого числа базисных эмоций, каждая из которых обладает присущими только ей мотивационными и феноменологическими свойствами. Базисные эмоции (радость, страх, гнев и др.) ведут к различным внутренним переживаниям и различным внешним проявлениям и могут взаимодействовать друг с другом, ослабляя или усиливая одна другую.

Каждая эмоция включает три взаимосвязанных компонента: 1) нейронную активность мозга и периферической нервной системы (неврологический компонент); 2) деятельность поперечно-полосатой мускулатуры, обеспечивающей мимическую и пантомимическую выразительность и обратную связь в системе «тело/лицо-мозг» (выразительный компонент); 3) субъективное эмоциональное переживание (субъективный компонент). Каждый из компонентов обладает определенной автономностью и может существовать независимо от других (Изард, 1980).

К сожалению, теория дифференциальных эмоций не дает удовлетворительного объяснения тому, как актуализируется та или иная эмоция, каковы внешние и внутренние условия ее пробуждения. Кроме того, недостатком этой теории является нечеткость в определении собственно базисных эмоций. Их число колеблется от четырех до десяти. Для выделения базисных эмоций используются эволюционные и кросскультурные данные. Наличие сходных эмоций у человекообразных обезьян и людей, а также у людей, выросших в разных культурах, свидетельствует в пользу существования ряда базисных эмоций. Однако способность эмоциональных процессов вступать во взаимодействие и образовывать сложные комплексы эмоционального реагирования затрудняет четкое выделение фундаментальных базисных эмоций.

Нейрокультурная теория эмоций была разработана П.Экманом в 70-е годы XX века. Как и в теории дифференциальных эмоций, ее исходными положениями является представление о шести основных (базисных) эмоциях. Согласно этой теории экспрессивные проявления основных эмоций (гнева, страха, печали, удивления, отвращения, счастья,) универсальны и практически не чувствительны к воздействию факторов среды. Другими словами, все люди практически одинаково используют мышцы лица при переживании основных эмоций. Каждая из них связана с генетически детерминированной программой движения лицевых мышц.

Тем не менее принятые в обществе нормы социального контроля определяют правила проявления эмоций. Например, японцы обычно маскируют свои отрицательные эмоциональные переживания, искусно демонстрируя позитивное отношение к событиям. О механизме социального контроля проявления эмоций свидетельствуют так называемые кратковременные выражения лица. Они фиксируются во время специальной киносъемки и отражают реальное отношение человека к ситуации, чередуясь с социально нормативными выражениями лица. Длительность таких подлинных экспрессивных реакций составляет 300 – 500 мс. Таким образом, в ситуации социального контроля люди способны контролировать выражения лица в соответствии с принятыми нормами и традициями воспитания.

Из всего вышеизложенного следует, что единой общепринятой физиологической теории эмоций не существует. Каждая из теорий позволяет понять лишь некоторые стороны психофизиологических механизмов функционирования эмоционально-потребностной сферы человека, выводя на первый план проблемы: адаптации к среде (теории Дарвина, Анохина), мозгового обеспечения и физиологических показателей эмоциональных переживаний (таламическая и активационная теории, теория Экмана), вегетативных и гомеостатических компонентов эмоций (теория Джеймса – Ланге), влияния информированности на эмоциональное переживания (теория Симонова), специфики базисных эмоций (теория дифференциальных эмоций).

Многообразие не согласованных друг с другом подходов осложняет воссоздание целостной картины и свидетельствует о том, что появление единой логически непротиворечивой теории эмоций, видимо, дело отдаленного будущего.

Источник

41. Теории эмоций в психологии.

Трехкомпонентная теория чувств В. Вундта

В. Вундтом в книге «Основы физиологии эмоций» (1873 — 1874гг.) была предложена трехмерная теория чувств (до него эмоциональные явления характеризовались как двухполярные, взаимоисключающие друг друга состояния: удовольствие — неудовольствие). Двойственное деление, считал В. Вундт, не отражает всей сущности эмоций.

С его точки зрения, эмоции характеризуются тремя качествами:

1) удовольствие — неудовольствие (приятное — неприятное);

2) напряжение — расслабление, освобождение от напряжения;

3) возбуждение — успокоение.

Данные характеристики выявлены автором в ходе экспериментального исследования, в котором использованы методы эксперимента и интроспекции. Испытуемые описывали свои ощущения при прослушивании ударов метронома. Было установлено, что: а) субъективное восприятие ударов метронома не зеркально, формируются определенные группировки, щелчки метронома ритмизируются; б) эти группировки связываются с определенными эмоциональными состояниями.

Недостаток: механистичность: критерием эмоциональных состояний автор считал частоту пульса и дыхания. Однако, как было доказано, прямой зависимости между этими показателями и эмоциональными состояниями нет.

Эволюционная теория Ч. Дарвина

Данная теория была впервые опубликована в монографии Ч. Дарвина «Выражение эмоций у животных и человека» (1871 г.)

В основе этой биологической теории эмоций лежит принцип эволюции: «. привычка выражать чувства определенными движениями была в ходе эволюции каким-либо образом приобретена, в ходе эволюции приобрела условно врожденный характер».

Ч. Дарвином были установлены три основных принципа, которые, согласно автору, объясняют большинство выражений лица и жестов, употребляющихся человеком и животными под влиянием различных эмоций.

1. Принцип полезных ассоциированных привычек.

2. Принцип антитезы.

3. Принцип действий, обусловленных строением нервной системы, первоначально не зависящих от воли и лишь до некоторой степени не зависящих от привычки.

Биологическая теория эмоций Ч. Дарвина базируется на большом эмпирическом материале, собранном автором; исследование мимики и жестов велось по следующим направлениям: наблюдение эмоций у детей, душевнобольных; по увеличенным фотографиям и рисункам, в произведениях живописи и скульптуры, кросс-культурные исследования, наблюдения за животными.

Эта теория показала биологическую, приспособительную функцию эмоций. Факты, полученные на основе межкультурных исследований, показали, что: а) на опознание эмоций влияют различия культурных аттитюдов, поведенческих паттернов), б) связь между успешностью опознания и возрастом, в) одни эмоции распознаются в онтогенезе раньше, другие — позже. Таким образом, можно сделать вывод, что развитие опознания эмоций если и является врожденной способностью, то лишь отчасти, в большей же мере оно зависит от развития когнитивной и моторной сферы субъекта познания.

Периферическая теория У. Джемса — К. Ланге

Современная история эмоций начинается с появления в 1884 г. статьи Уильяма Джемса «Что такое эмоция». В следующем году независимо от Джемса датчанин Карл Ланге опубликовал работу, переведенную на английский язык в 1894 г. — «Эмоции», где излагалась теория, в сущности равнозначная теория Джемса, согласно которой психологически эмоция является лишь осознанием мозговых, мышечных и органических изменений; к своем исследовании Ланге отметил, что все эти изменения зависят от кровообращения.

Суть теории Джемса — Ланге заключается в следующем: «Телесное возбуждение следует непосредственно за восприятием вызвавшего его факта, и сознавание нами этого возбуждения в то время, как оно совершается, и есть эмоция».

Таким образом, последовательность фаз будет такой: 1) восприятие ситуации, 2) органические проявления, 3) осознание этих проявлений, т.е. «я плачу, и мне печально; я бегу, и мне страшно».

Основные положения теории Джемса — Ланге:

1. Достаточно вызвать выражение эмоции, и эмоция придет вслед за этим выражением.

2. Различные эмоции соответствуют различным определенным физиологическим реакциям.

3. Ощущения и перцепция вызывают специфические физиологические реакции; результат наблюдения за ними, их осознание и составляет эмоции.

Теория основывается только на фактах самонаблюдения, и до настоящего времени она не подтверждена, но и не опровергнута, так как ни одно из положений не может быть подвергнуто экспериментальной проверке.

Таламическая теория В. Кеннона — Ф. Барда

Данная теория была предложена В. Кенноном и Ф. Бардом в 1927 -1928 гг. Она является альтернативной теории Джемса — Ланге, так как ее авторы считают, что не эмоция есть осознание двигательных и вегетативных реакций, а, напротив, вегетативные изменения и мышечные реакции организма являются следствием переживания эмоции.

Согласно теории Кеннона — Барда, в основе интерпретации мозгом, центральной нервной системой эмоциональной ситуации лежит работа таламуса, который одновременно посылает сигналы и к автономной нервной системе, и к полушариям головного мозга, где осознается значение эмоциогенной ситуации. Центром эмоций является таламус.

Эксперименты проводились на животных с удаленными полушариями головного мозга. В ответ на разные стимулы животные обнаруживали признаки ярости. В рамках этой теории проводились также эксперименты по электростимуляции отдельных участков головного мозга, так как шел поиск эмоциональных центров в связи с тем, что авторы исходили из ложного предположения о существовании отдельных структур — «анатомических центров эмоций».

Главным недостатком теории является ее механистичность, так как сложный механизм действия эмоции сводится к механизму рефлекторного действия.

Двухфакторная теория Э. Шехтера — Д. Сингера

В предложенной Э. Шехтером и Д. Сингером в 1962 г. теории эмоций внимание уделяется новому, когнитивному аспекту.

Согласно данной теории, эмоциональное реагирование обусловлено двумя факторами — физиологическим и когнитивным.

Уровень активации, составляющий физиологическое возбуждение, еще не определяет эмоцию. Для этого необходима когнитивная интерпретация связанных с конкретной ситуацией причин внутреннего состояния возбуждения. Уровень активации, физиологический компонент обладает — энергетической функцией. Когнитивный компонент сообщает переживанию эмоции содержание, окраску и направленность.

Теория влечений 3. Фрейда

В книге «По ту сторону принципа удовольствия» (1920 г.) 3. Фрейд выделяет две основные группы влечений согласно двум главным потребностям — голоду и любви. Эти потребности в свою очередь служат двум намерениям — соответственно самосохранению и сохранению вида:

— первая группа — «влечение «Я»», все, что относится к сохранению, группа влечения к смерти;

— вторая группа — «сексуальные влечения», направленные на сохранение жизни. Энергия сексуальных влечений носит название «либидо».

Влечения бывают активные и пассивные (в зависимости от характера цели), внутренние и внешние (внутри собственного тела или включающие внешний объект, цель), социально приемлемые и социально неприемлемые. Процесс модификации цели и смены объекта влечения, при котором учитывается социальная оценка, носит название сублимации.

Потребностно-информационная теория П. В. Симонова

Впервые эта теория была изложена П. В. Симоновым в 1981 г. в книге «Эмоциональный мозг». Автор считает, что эмоция есть отражение мозгом человека и животного какой-либо актуальной потребности (ее качества и величины) и вероятности ее удовлетворения, которую мозг оценивает на основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта.

Правило возникновения эмоции: Э = f (П1 * (Ин — Ис))….

Э — эмоция, ее степень, качество, знак,

П — сила и качество актуальной потребности,

Ин — Ис — оценка вероятности, возможности удовлетворения потребности на основе врожденного или онтогенетического опыта,

Ин — информация о средствах, ресурсах времени, прогностически необходимых для удовлетворения потребности,

Ис — информация о средствах, ресурсах, времени, которыми располагает субъект.

Другие факторы, от которых зависит эмоция:

1) индивидуальные (типологические) особенности субъекта (эмоциональная, волевая, мотивационная сферы),

2) фактор времени (продолжительность эмоционального состояния),

3) качественные особенности потребности (например, на базе социальных и духовных потребностей возникают чувства).

П.В.Симонов отмечает три основные функции эмоции: отражательную (сигнализирование о воздействии), оценочную (оценка полезности — вредности продукта потребности), регуляторную.

Ценностная теорий Б.И. Додонова

Эта теория представлена Б.И. Додоновым в монографии «Эмоции как ценность» (1978 г.). Эмоция «пристрастно» оценивает действительность и доводит свою оценку до сведения организма на языке переживаний.

Эмоции имеют больше общих моментов с мышлением, нежели с восприятием имеет мышление. Они осуществляют деятельность по оцениванию поступающей в мозг информации о внешнем и внутреннем мире, которую ощущения и восприятие кодируют в форме субъективных образов, функционально и энергетически подготавливая организм к поведению, адекватному данной ими же оценке.

Эмоциональное насыщение — важная врожденная и прижизненно развиваемая потребность. Б.И. Додонов считает, что в своей исходной форме это, вероятно, потребность физиологическая. Значимы не только положительные, но и отрицательные переживания. Слабая отрицательная эмоция достаточно хорошо эмоционально насыщает организм.

Подчеркивая оценочную и ценностную функции эмоций.

Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера

Основные положения теории когнитивного диссонанса были сформулированы Леоном Фестингером в 1957 г. Она базируется на теории поля К. Левина и теории когнитивного баланса Ф. Хайдера.

Основное ее положение — стремление к гармонии, согласованности и конгруэнтности когнитивных репрезентаций внешнего мира и себя — реализуется в девяти следующих постулатах:

1. Когнитивный диссонанс является негативным состоянием.

2. В случае когнитивного диссонанса индивид пытается редуцировать или элиминировать его и действовать так, чтобы избежать событий, усиливающих это состояние.

З.При наличии согласованности субъект стремится избегать событий, порождающих диссонанс.

4. Глубина или интенсивность когнитивного диссонанса зависит:

а) от значимости соответствующих знаний,

б) от относительного количества знаний, находящихся в состоянии диссонанса.

5. Сила тенденций, перечисленных в п. 2, 3, является прямой функцией от глубины когнитивного диссонанса.

6. Когнитивный диссонанс можно редуцировать, добавив новые знания или изменив существующие.

7. Добавление новых знаний редуцирует диссонанс, если новые знания усиливают лишь одну из сторон или изменяют значимость когнитивных элементов, находящихся в состоянии диссонанса.

8. Изменение существующих знаний редуцирует диссонанс, если новое содержание делает их менее противоречащими остальным знаниям или если их значимость снижается.

9. Если новые знания не могут быть использованы или существующие изменены при помощи пассивных процессов, возникает поведение, когнитивные последствия которого будут способствовать восстановлению согласованности.

Недостатки: нечеткость определения психологического несоответствия; не учитывается и активность субъекта, обусловленность не только ситуацией, но и системой ценностей конкретной личности.

Источник