Информационная теория эмоций П.В.Симонова

§ 84. Информационная теория эмоций П. В. Симонова.

Изложим информационную теорию эмоций П. В. Симонова, стараясь, с одной стороны, как можно точнее передать точку зрения автора, а, с другой стороны, выделить роль и значение понятиявероятностного прогнозирования и предсказания, как принципа этой теории.

Взаимосвязь информационной теории эмоций П. В. Симонова и Биологической теории эмоций П. К. Анохина. Информационная теория эмоций П. В. Симонова, как утверждает сам автор, является уточнением биологической теории эмоций П. К. Анохина: «Ответ на вопрос об отношении нашей теории к теории П. К. Анохина можно сформулировать очень четко: информационная теория эмоций представляет обобщение более широкого масштаба, куда биологическая теория (эмоций. – Е. В.) Анохина входит в качестве частного случая» [76; с. 61]. Мы не будем здесь входить в подробности дискуссии между П. В. Симоновым и П. К. Анохиным, а только отметим основные различия в их взгляде и далее будем излагать информационную теорию эмоций П. В. Симонова как обобщение биологической теории эмоций П. К. Анохина.

Основной смысл информационной теории эмоций П. В. Симонова, в отличие от биологической теории эмоций П. К. Анохина в том, что необходимо знать не только достижимость или не достижимость результата, но еще и его вероятность.

Биологическая теория эмоций П. К. Анохина. Биологическая теория эмоций П. К. Анохина может быть кратко изложена следующим образом: «Как правило, любое мотивационное возбуждение субъективно эмоционально неприятно. Отрицательная эмоция, сопровождающая мотивацию, имеет важное биологическое значение. Она мобилизует усилия животного на удовлетворение возникшей потребности. Неприятные эмоциональные переживания усиливаются во всех случаях, когда поведение животного во внешней среде не ведет к удовлетворению возникшей потребности. Удовлетворение потребности (действие подкрепляющего раздражителя на организм), наоборот, всегда связано с положительными эмоциональными переживаниями. Биологическое значение положительной эмоции при удовлетворении потребностей понятно, поскольку они как бы санкционируют успех поиска. Однако этим такое значение не ограничивается. Положительные эмоции фиксируются в памяти и впоследствии как своеобразные «представления» («аппетит». – Е. В.) о будущем результате появляются всякий раз при возникновении соответствующей потребности. Обученный неоднократным удовлетворениям своих потребностей организм впоследствии стимулируется к целенаправленной деятельности не только отрицательной эмоцией мотивационного состояния, но и представлением о той положительной эмоции, которая связана с возможным будущим подкреплением» [78; с. 91, 92]. Под представлением о положительной эмоции надо иметь в виду ее предвосхищение по принципу опережающего отражения действительности. Поэтому если мы знаем, как достичь цели, то достижение цели будет обеспечиваться не только воздействием отрицательной эмоции мотивационного возбуждения, но и энергетическим влиянием от предвосхищения положительной эмоции «аппетитом». Таким образом, достижение цели будет обеспечиваться сразу двумя эмоциональными воздействиями – положительным и отрицательным, так сказать, «кнутом и пряником».

В биологической теории П. К. Анохина эмоциям отводится только энергетическая роль – «мобилизовать» и «стимулировать» животное к достижению цели. Говорится, конечно, что в случае возникновения препятствий отрицательные эмоции усиливаются, но, на сколько и почему – это уже выходит за рамки биологической теории эмоций и теории функциональных систем. Из дальнейшего изложения будет видно, почему такого рода тонкости принципиально не вписываются в теорию функциональных систем.

Критика П. В. Симоновым Биологической теории эмоций. «. Подавляющее большинство концепций рассматривало несовпадение семантики цели («акцептора действия», «нервной модели стимула», «установки», «модели потребного будущего» и т. д. и т. п.) с реально полученным результатом. Такого семантического рассогласования вполне достаточно для возникновения отрицательных эмоций. Что же касается положительных эмоциональных состояний, то они традиционно рассматривались и продолжают рассматриваться как результат удовлетворения потребности, т.е. совпадения прогноза («акцептора», «афферентной модели» и т. д.) с наличной афферентацией» [76; с. 89]. «Ни в одной из работ П. К. Анохина мы не нашли упоминания о том, что наряду с содержанием (семантикой) цели мозг всякий раз прогнозирует вероятность ее достижения. Что касается нашей теории, то для нее этот момент является ключевым. Введение категории вероятностного прогнозирования сразу же расширяет пределы применимости теории к реально наблюдаемым фактам» [75; с. 60].

П. В. Симонов приводит следующие примеры: «Литература переполнена экспериментальными данными, свидетельствующими о зависимости эмоционального напряжения от величины потребности (мотивации) и прогнозирования вероятности ее удовлетворения. Например, было установлено, что частота пульса у банковских служащих зависит от степени их ответственности (счет банкнотов различного достоинства) и количества информации, содержащейся в одной операции. Наибольшее эмоциональное напряжение у собак (визг, лай, чесание, царапанье кормушки) наблюдалось при вероятности подкрепления 1 : 4, а по мере продолжения опыта – при 1 : 2. Значение информационного фактора выступает особенно отчетливо в опытах со спаренными животными, когда оба партнера получают равное количество ударов током, но только один из них может предотвратить наказание соответствующей инструментальной реакцией. Показано, что именно у этого животного постепенно исчезают признаки страха» [75; с. 19].

Формула эмоций информационной теории эмоций П. В. Симонова. Вероятность понятие информационное и связано с оценкой информации поступающей из внешней среды для прогноза вероятности достижения цели. Это заставляет П. В. Симонова попытаться переопределить все физиологические понятия, такие как мотивация, потребность, поведение и т. д. также в терминах информации внешней среды. Но нам эта попытка представляется неудачной: во-первых, это совершенно ничего не дает, и на таких понятиях теории не построишь (информация, которую человек извлекает из внешней среды, настолько многообразна, часто неосознанна, что в настоящее время нет теории, которая бы ее описывала); во-вторых, с точки зрения понятия цели потребность и мотивация являются сугубо внутренними задачами организма и информация от внешней среды, о вероятности достижения этих целей может иметь лишь вспомогательную роль. Это ставит понятие цели, Мотивации и потребности на первое место, а понятия вероятностного прогнозирования и эмоций на второе. Тем не менее эмоции, как мы увидим из теории П. В. Симонова, играют в организации целенаправленного поведения может быть даже более важную роль, чем мотивация и потребности, что может быть и заставило Симонова попытаться переопределить эти понятия. Но суть дела от этого не меняется, несмотря на важность эмоций они вторичны по отношению к понятию цели.

Кратко опишем формулу эмоций, введенную П. В. Симоновым, хотя использовать ее мы не будем. Приводится эта формула для того, чтобы дать возможность точнее понять, как эмоции связаны с вероятностью и что понимается под вероятностью.

«Суммируя результаты собственных опытов и данные литературы, мы пришли в 1964 г. к выводу о том, что эмоция есть отражение мозгом человека и животных какой-либо актуальной потребности (ее качества и величины) и вероятности (возможности) ее удовлетворения, которую мозг оценивает на основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта. В самом общем виде правило возникновения эмоций можно представить в виде структурной формулы

где Э – эмоция, ее степень, качество и знак; П – сила и качество актуальной потребности (потребность также имеет свой знак; потребность, вызывающая мотивационное возбуждение, имеет отрицательный знак. – Е. В.); (Ип — Иc) – оценка вероятности (возможности) удовлетворения потребности на основе врожденного и онтогенетического опыта; Ип – информация о средствах, прогностически необходимых для удовлетворения потребности; Иc – информация о средствах, которыми располагает субъект в данный момент. Разумеется, эмоция зависит и от ряда других факторов, одни из которых нам хорошо известны, а о существовании других мы, возможно, еще и не подозреваем. (например, духовных – Е. В.). Но все перечисленные и подобные им факторы обусловливают лишь вариации бесконечного многообразия эмоций, в то время как необходимыми и достаточными являются два. и только два фактора: потребность и вероятность (возможность) ее удовлетворения. речь идет не об информации, актуализирующей потребность (например, о возникшей опасности), но об информации, необходимой для удовлетворения потребности (например, о том, как эту опасность избежать). Подинформацией мы понимаем отражение всей совокупности средств достижения цели: знания, которыми располагает субъект, совершенство его навыков, энергетические ресурсы организма, время достаточное или недостаточное для организации соответствующих действий и т. д. Спрашивается, стоит ли в таком случае пользоваться термином «информация»? Мы полагаем, что стоит, и вот почему. Во-первых, мозг, генерирующий эмоции, имеет дело не с самими навыками … не с самими энергетическими ресурсами организма и т. д., а с афферентацией из внешней и внутренней среды организма, то есть с информацией об имеющихся средствах. Во-вторых, все многообразие сведений, необходимых для удовлетворения возникшей потребности и реально имеющихся в данный момент у субъекта, трансформируется мозгом в единый интегральный показатель – в оценку вероятности достижения цели (удовлетворения потребности). Оценка же вероятности по самой природе своей есть категорияинформационная» [75; с. 20, 21]. Понятие информации как информационное далее использоваться не будет. Использоваться будет только упомянутая оценка вероятности достижения цели как интегральный показатель, участвующий в образовании эмоций. Для получения этой оценки достаточно полагать, что она определяется на этапе принятия решений, используя всю информацию полученную на этапе афферентного синтеза

Источник

10. Потребностно-информационная теория эмоций п.В. Симонова.

К разряду когнитивистских может быть отнесена и информационная концепция эмоций П. В. Симонова. В соответствии с этой теорией эмоциональные состояния определяются качеством и интенсивностью актуальной потребности индивида и оценкой, которую он дает вероятности ее удовлетворения. Оценку этой вероятности человек производит на основе врожденного и ранее приобретенного индивидуального опыта, непроизвольно сопоставляя информацию о средствах, времени, ресурсах, предположительно необходимых для удовлетворения потребности, с информацией, поступившей в данный момент. Так, например, эмоция страха развивается при недостатке сведений о средствах, необходимых для защиты.

Подход В. П. Симонова был реализован в формуле

Э — эмоция, ее сила и качество;

П — величина и специфика актуальной потребности;

Ин — информация, необходимая для удовлетворения актуальной потребности;

Ис — существующая информация, т. е. те сведения, которыми человек располагает в данный момент.

Следствия, вытекающие из формулы, таковы: если у человека нет потребности (П = 0), то и эмоции он не испытывает (Э = 0); эмоция не возникает и в том случае, когда человек, испытывающий потребность, обладает полной возможностью для ее реализации. Если субъективная оценка вероятности удовлетворения потребности велика, проявляются положительные чувства. Отрицательные эмоции возникают, если субъект отрицательно оценивает возможность удовлетворения потребности. Таким образом, сознавая или не сознавая это, человек постоянно сравнивает информацию о том, что требуется для удовлетворения потребности, с тем, чем он располагает, и в зависимости от результатов сравнения испытывает различные эмоции.

12. Континуальные модели эмоциональных процессов. Модель в.Вундта. Модель оппонентных эмоциональных процессов р.Соломона. Шкала г. Шлоссберга.

«Ассоциативная» теория В. Вундта. Представления В. Вундта (1880) об эмоциях довольно эклектичны. С одной стороны, он придерживался точки зрения Гербарта, что в некоторой степени представления влияют на чувства, а с другой стороны, считал, что эмоции — это прежде всего внутренние изменения, характеризующиеся непосредственным влиянием чувств на течение представлений.

«Телесные» реакции Вундт рассматривает лишь как следствие чувств. По Вундту, мимика возникла первоначально в связи с элементарными ощущениями, как отражение эмоционального тона ощущений; высшие же, более сложные чувства (эмоции) развились позже. Однако когда в сознании человека возникает какая-то эмоция, то она всякий раз вызывает по ассоциации соответствующее ей, близкое по содержанию низшее чувство или ощущение. Оно-то и вызывает те мимические движения, которые соответствуют эмоциональному тону ощущений. Так, например, мимика презрения (выдвигание нижней губы вперед) сходна с тем движением, когда человек выплевывает что-то неприятное, попавшее ему в рот. По его мнению, эмоции — это прежде всего изменения, характеризующиеся непосредственным влиянием чувств на течение представлений и, в некоторой степени, влиянием последних на чувства, а органические процессы являются лишь следствием эмоций.

Таким образом, первоначально в исследовании эмоций утвердилось мнение о субъективной, т. е. психической, природе эмоций. Согласно этой точке зрения, психические процессы вызывают определенные органические изменения.

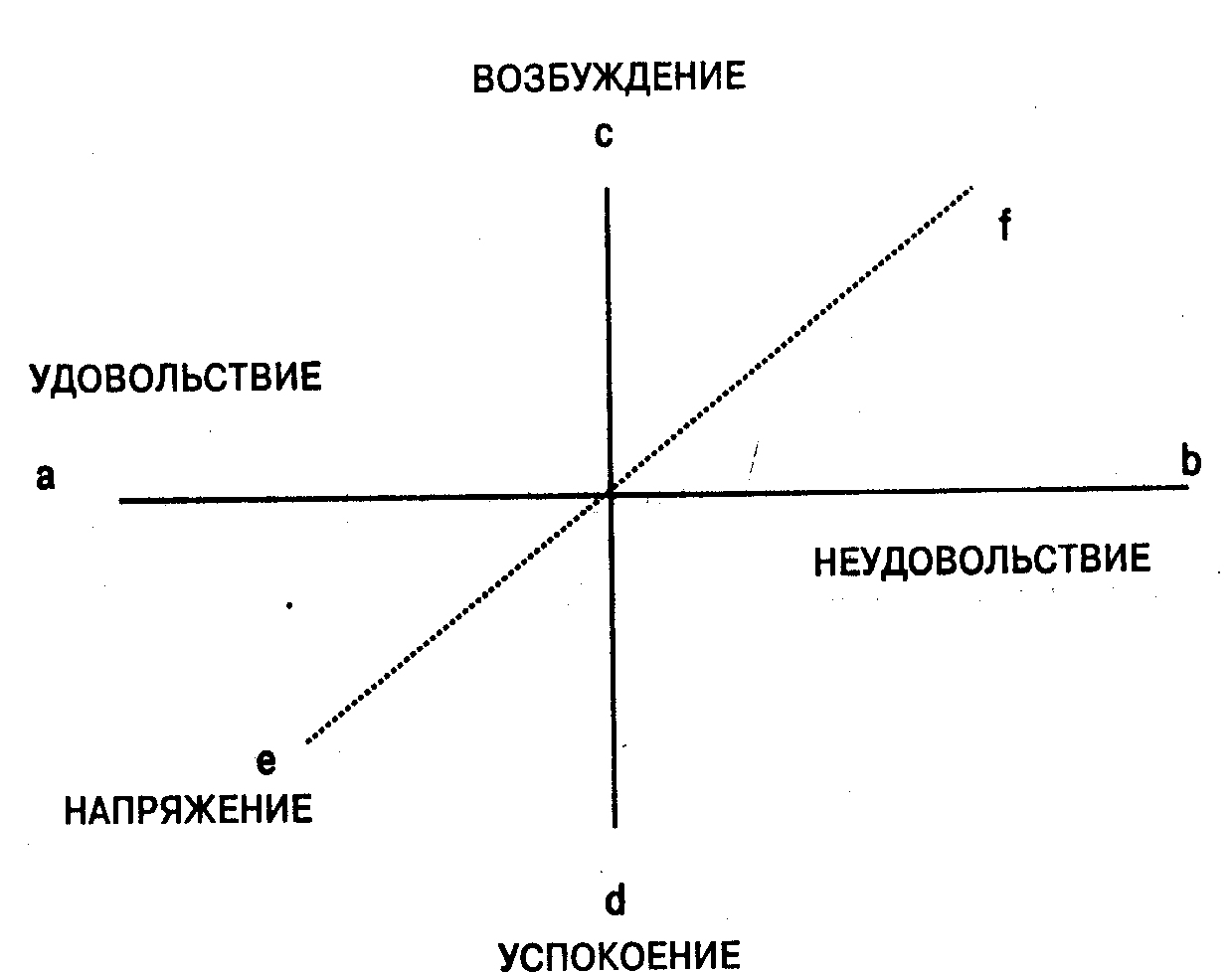

Говоря о классификации эмоциональных состояний, мы не отметили тот факт, что неоднократно предпринимались попытки выделить общие для всех эмоциональных состояний признаки. Одна из таких попыток принадлежит В. Вундту. По мнению Вундта, всю систему чувств можно определить как многообразие трех измерений, в котором каждое измерение имеет два противоположных направления, исключающих друг друга. Эту систему координат можно представить графически (рис. 16.1). Она характеризует знак эмоций, степень возбуждения и напряжения, но данный подход уже не соответствует информации, накопленной в процессе исследования эмоций. Например, в системе координат, предложенной В. Вундтом, отсутствует такая характеристика, как длительность эмоциональной реакции.

Р. Соломон и Д. Корбит выдвинули не лишенную некоторых оснований гипотезу об индукционном механизме возникновения противоположных по знаку эмоций, в соответствии с которой активация позитивного аффекта косвенно активирует противоположный этой эмоции негативный аффект. И обратно, негативный аффект активирует позитивный аффект. Следовательно, радость является функцией некоторого первичного негативного переживания. Это соответствует физиологическим представлениям об индукции по одновременности, когда возбуждение одного центра приводит к торможению смежного, а торможение первого приводит к возбуждению второго.

Шкала Г. Шлоссберга В основном все дифференциальные теории основываются на трехмерном представлении системы чувств Вундта, в которой выделяются три пары простых чувств:

Чувства, располагающиеся по одной прямой, исключают друг друга, т.е. одновременно они существовать не могут. Чувства, расположенные на отрезках от пересечения осей, могут сосуществовать с двумя другими измерениями, к которым они сами не принадлежат. Следовательно, всё многообразие чувств заполняет геометрическое пространство, разделенное векторами простых чувств. Сложное чувство будет формироваться из мгновенных значений изменения простых чувств.

На основе этой трехмерной схемы в 1938 году Вудвортс предложил свою двухмерную классификацию мимических выражений эмоций в виде круга с двумя осмии: «удовольствие — неудовольствие» и «принятие — отталкивание». Затем в 1941 году Гарольд Шлоссберг добавил третье измерение «сон — напряжение». Однако последующие исследования показали, что оценки «принятие — отталкивание» и «сон — напряжение» высоко корректируют друг с другом и не является независимыми.

В результате была создана шкала Шлоссберга — Вудвортса для предсказания категории эмоций с помощью оценок удовольствия — неудовольствия и принятие — отталкивания. Шкала является круговой и включает шесть основных категорий:

— любовь, счастье, радость;

Чем больше расстояние между отдельными позициями на шкале, тем менее сходны соответствующие мимические выражения. Любое предъявленное мимическое выражение может быть представлено как точка в пространстве, ограниченном окружностью. Прочертив отрезок из точки пересечения шкал через эту эмпирически полученную точку к ближайшей дуге окружности, можно определить содержание переживаемой эмоции.

Источник