- Теория эмоций Джеймса Ланге: история, критика и примеры

- Происхождение

- Применение знаний

- Какие сильные стороны показала теория эмоций Джеймса Ланге из экспериментов?

- Подтверждение

- Какие слабые стороны у теории?

- Традиции стран

- Критика

- Периферическая» теория эмоций ДЖЕЙМСА-ЛАНГЕ

- Основные теории эмоций. Периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге

Теория эмоций Джеймса Ланге: история, критика и примеры

В конце XIX века была сформулирована теория, авторы которой не были знакомы друг с другом, но одновременно пришли к одному заключению. Это были Вильям Джеймс и Карл Ланге. Их теория описывала эмоции и соответствующие проявления в человеке. О чем говорят ученые? Как можно применить знания, описанные в этой теории?

Происхождение

Вильям Джеймс – американец. Он занимался философией и психологией.

Карл Ланге – датский анатом и медик. Два ученых независимо друг от друга, в одно и то же время, пришли к одинаковым выводам в сфере эмоций человека.

В итоге была сформирована теория эмоций Джеймса Ланге, завоевавшая умы многих последователей. В 1884 году журнал Mind опубликовал статью Джеймса с названием «Что такое эмоция?», где автор показывает, что, отсекая от эмоции ее внешние проявления, от нее ничего не остается. Стоит отметить, что эта гипотеза была достаточно неожиданной и парадоксальной для этой сферы научных знаний. Вильям Джеймс предположил, что те признаки, которые мы наблюдаем и относим к следствиям от эмоции, являются ее причиной.

Наш организм реагирует на изменение окружающей среды, ее условий и, как следствие, в нем безотчетно возникают рефлекторные физиологические реакции.

К ним относится повышение секреции желез, сокращение определенных групп мышц и подобные проявления. Об этих всех изменениях в организм поступает сигнал. Он направлен непосредственно в ЦНС (центральную нервную систему). Как следствие, рождаются эмоциональные переживания. А значит, как говорит нам теория эмоций Джеймса Ланге, человек плачет не от печали, а наоборот, он впадает в грусть, как только заплачет или всего нахмурится.

Применение знаний

Если человек желает, чтобы у него были приятные переживания, ему необходимо вести себя так, будто это уже состоялось. Если случается плохое настроение – значит нужно начать улыбаться! Необходимо приучить себя улыбаться. Только таким образом человек начнет себя чувствовать жизнерадостной личностью.

Смысл, который вкладывает теория эмоций Джеймса Ланге в такие действия, заключается в том, что своими внешними выражениями (улыбкой, хмуростью) человек формирует свое окружение. Только уже после этого само окружение оказывает определенное влияние на человека.

Нетрудно заметить, что люди бессознательно сторонятся нахмуренных лиц. И это понятно. У каждого человека достаточно своих проблем. Ему не очень хочется сталкиваться с чужими. Если же у кого-то мы видим улыбку на лице, которое выражает оптимизм, то он нас располагает и вызывает отклик в душе.

Какие сильные стороны показала теория эмоций Джеймса Ланге из экспериментов?

Люди, которые участвовали в испытательном процессе, должны были оценить предложенные карикатуры и анекдоты. Во рту они держали карандаш. Смысл был в том, что одни держали его зубами, а другие губами. Те, у кого карандаш был в зубах, невольно изображали улыбку, а другие наоборот – хмурость и напряженность. Так вот, те, у кого была улыбка, сочли предложенные карикатуры и анекдоты более смешными, чем вторая группа.

Выходит, что периферическая теория эмоций Джеймса Ланге имеет под собой почву. Она говорит нам о том, что эмоциональные состояния – это вторичное явление. Оно проявляется, как осознание приходящих в мозг сигналов, которые производит изменение во внутренних органах, мышцах и сосудах. В свою очередь эти изменения возникают в момент реализации поведенческого акта, как последствия эмоциогенного раздражителя.

Подтверждение

Вера Биркенбил, немецкий психолог, предлагала людям, принимавшим участие в экспериментах, при наступлении огорчения или озабоченности, на некоторое время уединяться и попытаться придать радостное выражение своему лицу. Для этого можно было приложить усилие и заставить уголки губ приподняться, а затем удержать их в этом положении от 10 до 20 секунд. Психолог утверждает, что не было случая, чтобы эта натянутая улыбка не переросла в настоящую.

Таким образом, практическое применение периферической теории эмоций Джеймса Ланге показывает, что кинестетические ключи, запускающие эмоции, действуют.

Какие слабые стороны у теории?

Спектр реакций тела у человека более скудный, чем набор эмоциональных переживаний. Одна органическая реакция способна сочетаться с очень различными чувствами. Известно, что при выбросе гормона адреналина в кровь, человек возбуждается. Однако это возбуждение способно получить разную эмоциональную окраску. Оно зависит от внешних обстоятельств.

Но, в соответствии с теорией эмоций Джеймса Ланге, это не совсем правильно, когда эмоциональное состояние зависит от внешних обстоятельств. Значит теория имеет все-таки и слабые стороны.

Участникам одного эксперимента, помимо их ведома, повышали искусственным путем, адреналин в крови. В этом испытании людей разделили на две группы: первая находилась в непринужденной веселой обстановке, а вторая – в тревожной и угнетающей атмосфере. В итоге, их эмоциональное состояние проявлялось по-разному: радость и гнев соответственно.

Получается, что теория эмоций Джеймса Ланге, кратко говоря, показывает, что человек начинает бояться, потому что дрожит. Однако известно, что дрожь в теле возникает и от гнева, сексуального возбуждения и некоторых других факторов. Или возьмем, к примеру, слезы – это символ печали, злости, горя и, одновременно, радости.

Традиции стран

Часто эмоциональные проявления определяются нормами культуры. Если взять к рассмотрению такую страну, как Япония, то можно увидеть, что проявление боли, печали в присутствии лиц более высокого положения – это проявление непочтительности. В связи с этим, японец при вынесении ему выговора вышестоящим лицом, должен слушать его с улыбкой. В славянских странах, такое поведение подчиненного сочтется за дерзость.

В Китае тоже не принято беспокоить своим горем вышестоящих, почетных лиц. Там издавна принято сообщать старшему по возрасту и положению человеку о своей беде с улыбкой, чтобы преуменьшить значение горя. А вот жители Андаманских островов, согласно своим традициям, плачут после долгой разлуки, когда состоится встреча. Так же они реагируют и на примирение после ссор.

Критика

Получается, что периферическая теория эмоций Джеймса Ланге, кратко говоря, не совсем работает. Хотя, безусловно, психологи применяют ее в своей практике. Результат, как правило, чаще всего положительный. Однако им всегда приходится учитывать происхождение человека, культурное наследие и его место обитания.

Эта теория показывает возможность управления эмоциями и внутренними чувствами. Человек действительно способен при определенном настрое совершать действия, характерные для того или иного внутреннего чувства. Таким способом он вызывает и сами чувства.

Эту теорию критиковали физиологи: Шеррингтон Ч. С., Кеннон У. и другие. Они основывались на данные, полученные в экспериментах с животными, которые свидетельствовали, что одни и те же периферические изменения, происходят при разных эмоциях и состояниях, не связанных с эмоциями. Выготский Л. С. тоже подверг эту теорию критике из-за противопоставления элементарных (низших) эмоций истинным переживаниям человека (высшим, эстетическим, интеллектуальным, нравственным).

Источник

Периферическая» теория эмоций ДЖЕЙМСА-ЛАНГЕ

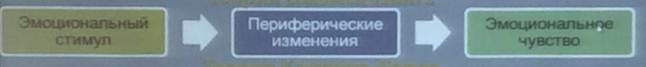

Та или иная эмоция представляет собой ощущения, вызываемые изменениями в произвольной сфере (внешние движения) и непроизвольной (сердечная, сосудистая, секреторная деятельность). Периферические органические изменения трактовались не как следствие эмоционального процесса, а как их причина. После восприятия события, вызвавшего эмоцию, человек переживает эту эмоцию как ощущение физиологических изменений в собственном организме, т.е. физические ощущения и есть сама эмоция. Вместо последовательности: стимул (причина, ситуация) → ощущение → внешнее выражение, стимул → автономное возбуждение → телесное изменение (физиологические и поведенческие р-ции) → ощущение.

Джеймс: «Мы огорчены, потому что плачем; разгневаны, потому что наносим удары; испуганы, потому что дрожим». Специфические особенности автономного возбуждения и физиологических и поведенческих реакций могут определять содержание эмоционального возбуждения.

Ланге большое внимание уделял сосудодвигательной системе. У него органические (телесные) изменения – изменения в мышцах и сосудах (вазомоторные реакции).

Критика теории Джеймса-Ланге:

1.Висцеральные изменения слишком медленно возникают, чтобы вызвать эмоцию.

2.Органические изменения являются стандартной реакцией; различные (например, страх и гнев) сопровождаются одинаковыми органическими изменениями.

3.Сходные органические реакции возникают и при эмоциональных, и при неэмоциональных явлениях.

4.Существует различие между восприятием органических изменений и психологических эмоций. Исследования Маранона. Введенный в кровь испытуемым адреналин вызывал органические изменения, которые должны были влиять на эмоцию. Испытуемые сообщали о сердцебиении, комке в горле, дрожи и т.п., следовательно, у них проявлялось состояние как бы эмоции, но собственно эмоции не наблюдалось.

5.Опыты Кэннона и Шеррингтона. Кэннон работал с кошками и перерезал у них симпатическую нервную систему (от органов к коре), а Шеррингтон – с собаками и перерезал блуждающий нерв и спинной мозг. Реакции сохранялись. Критерии существования эмоции: 1). Объективная реакция; 2). Субъективное переживание.

6.Данные из области патологии.

· Клинические наблюдения Вильсона. Расхождение между эмоцией как субъективного переживания и эмоцией как внешней реакцией: больной печален внутренне и при этом смеется. Нарушение таламической области: Нарушения какой-либо части зрительного бугра приводит к повышению эмоциональной чувствительности. Опухоль зрительного бугра вызывает «маскообразность выражения лица», т.е. отсутствие мимики. Опухоль половины зрительного бугра вызывает «половинчатую мимику».

· Таламическая теория (Кэннон, Барт, Данн)в качестве центрального звена, ответственного за переживание эмоций, выделила одно из образований глубоких структур мозга – таламус. При восприятии событий, вызывающих эмоции, нервные импульс сначала поступают в таламус, где потоки импульсации делятся. Часть из них поступает в кору больших полушарий, где возникает субъективное переживание эмоции (страха, радости и др.). Другая часть поступает в гипоталамус, который, отвечает за вегетативные изменения в организме. Т.о., эта теория выделила как самостоятельное звено субъективное переживание эмоции и соотнесла его с деятельностью коры больших полушарий.

Источник

Основные теории эмоций. Периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге

Основные теории эмоций. Периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге

Согласно этой теории, эмоциональные состояния являются вторичным явлением — осознанием приходящих в мозг сигналов об изменениях в мышцах, сосудах и внутренних органах в момент реализации поведенческого акта, вызванного эмоциогенным раздражителем. Американец В. Джеймс (18884) и не зависимо от него датчанин Г.Ланге (1885) сформулировали теорию, согласно которой возникновение эмоций обусловлено внешними воздействиями, приводящими физиологическим сдвигам в организме. Ощущение этих собственных ощущений в организме и переживаются человеком как эмоция. Джеймс подчеркивал, что телесное возбуждение следует непосредственно за восприятием вызвавшего его факта, и осознания нами этого возбуждения, в то время как оно совершается и есть эмоция. Суть своей теории Джеймс выразил известным парадоксом: «Мы чувствуем печаль, потому что плачем; мы боимся, потому что дрожим». В рамках этой теории физиолого-телесные периферические изменения, которые обычно рассматривались как следствие эмоций, стали их причиной. Теория Джеймса Ланге сыграла важную роль в развитии теории эмоций, обозначив связь между тремя событиями: внешним раздражителем, поведенческим актом и эмоциональным переживанием. Наиболее уязвимым местом теории остается сведение эмоций лишь к осознанию ощущений, возникающих в результате периферических реакций.

Казалось бы, всякий, увидев перед собой раскрытую пасть льва, сначала осознает, что ему «страшно», и лишь потом ощутит вегетативное возбуждение, сопровождающее чувство страха. Но не случалось ли вам, сидя вечером у себя дома за книгой, вдруг почувствовать, как что-то движется возле вас? И хотя вы, вероятно, не вполне уверены в том, что именно вы видели и видели ли вообще что-нибудь, сердце ваше учащенно забьется, а во рту станет сухо. Согласно теории Джеймса-Ланге, человек, оцепеневший на мгновение после напугавшего его события, сначала замечает, что сердце его колотится, и во рту пересохло, а уже затем делает вывод: «До чего же я испугался!» В сущности, теория эта предполагает, что после восприятия, вызвавшего эмоцию, субъект переживает эту эмоцию как ощущение физиологических изменений в собственном организме. Иными словами, физические ощущения и есть сама эмоция. Как говорил Джеймс, «мы грустим, потому что плачем, сердимся, потому, что наносим удар, боимся, потому что дрожим» (James, 1884). Хотя эта теория, подобно более поздней теории Фрейда, пыталась найти физиологические основы эмоций, Джеймс не смог подкрепить ее фактическими данными. Как и Фрейд, Джеймс потерял интерес к физиологии. Позднее он оставил также и психологию, занявшись философией. Однако впоследствии были получены экспериментальные данные, в какой-то мере подтверждавшие его теорию..

Согласно теории американского психолога Джеймса, тот факт, что эмоции характеризуются ярко выраженными изменениями в деятельности внутренних органов, в состоянии мышц (мимика), позволяет предположить, что эмоции представляютсобой суммутолько органических ощущений,вызываемых этими изменениями. Согласно этой теории, человеку грустно, потому что он плачет, а никак не наоборот. Если человек примет зажатую скованную позу с опущенными плечами и головой, то вскоре у него появится и чувство неуверенности, подавленности, грусти. И наоборот, поза с развернутыми плечами, поднятой головой, улыбкой на губах вскоре вызовет и чувство уверенности, бодрости, хорошее настроение. Частично эти наблюдения справедливы, но все, же физиологические проявления не исчерпывают существа эмоций.

Теория Джеймса — Ланге сыграла положительную роль, указав на связь трех событий: внешнего раздражителя, поведенческого акта и эмоционального переживания. Ее уязвимым местом остается сведение эмоций лишь к осознанию ощущений, возникающих в результате периферических реакций. Ощущение выступает здесь как первичное явление по отношению к эмоции, которая рассматривается как ее прямое производное.

По У.Джемсу эмоции возникают как следствие рефлекторно вызываемых висцеральных изменений, а по Г. Ланге — вазомоторным изменениям.

Лимбическая теория эмоций

Наиболее существенный теоретический вклад в создание лимбической теории принадлежит Пейпецу (1937 г.). В соответствии с его взглядами структурно и функционально связанные между собой гипоталамус, передние таламические ядра, поясная извилина, и гиппокамп составляют замкнутый круг, по которому циркулируют эмоциональные процессы.

Рис. 101. Многое из того, что ныне объединяют под названием лимбической системы, входило в «круг Пейпеса»

Теория Кэннона-Барда подчеркивала роль таламуса, как «центра» эмоций. Благодаря работам анатома Джеймса У. Пейпеса (1937) и его продолжателей мы сегодня знаем, что эмоции — это не функция специфических «центров» мозга, а результат активности сложной сети — «круга Папеса» (рис. 101), структуры, объединенные в круг Папеса, составляют большую часть того, что сегодня называют лимбической системой. Папес называл свою схему «потоком эмоций». Он также говорил о «потоке движения», который передает ощущения (т. е. сенсорные сигналы) через тала-мус к полосатому телу, и о «потоке мысли», который передает ощущения через таламус к главным отделам коры мозга. Папес утверждал, что при объединении этих потоков «сенсорные возбуждения. получают свою эмоциональную окраску». Вклад Папеса даже сегодня составляет основу того, что ученые знают о нейроанатомии эмоций.

Лимбическая система

Лимбическая система включает несколько связанных друг с другом образований (рис. 102). К ней относятся некоторые ядра передней области таламуса, а также расположенный ниже небольшой, но важный участок мозга — гипоталамус. Нейроны, специфически влияющие на активность вегетативной нервной системы (и тем самым — на ритм сердца, дыхания и т.д.), по-видимому, сосредоточены в определенных областях гипоталамуса, а именно эти области контролируют большинство физиологических изменений, сопровождающих сильные эмоции. Глубоко в боковой части среднего мозга лежит миндалина (миндалевидное ядро) — клеточное скопление величиной с орех. Эксперименты на животных показывают, что миндалина ответственна за агрессивное поведение или реакцию страха. По соседству с миндалиной находится гиппокамп. Роль его в создании эмоций все еще не очень ясна, но тесная связь с миндалиной позволяет предположить, что гиппокамп тоже участвует в этом процессе. Многие ученые полагают, что он играет определенную роль в интеграции различных форм сенсорной информации. Повреждение гиппокампа приводит к нарушению памяти — к неспособности запоминать новую информацию.

Гиппокамп и другие структуры лимбической системы окружает поясная извилина . Около нее расположен свод — система волокон, идущих в обоих направлениях; он повторяет изгиб поясной извилины и соединяет гиппокамп с гипоталамусом. Еще одна структура —перегородка — получает входные сигналы через свод от гиппокампа и посылает выходные сигналы в гипоталамус. Проследив ход нервных путей мозга, мы можем увидеть, почему все наши взаимодействия с окружающей средой имеют ту или иную эмоциональную окраску. Нервные сигналы, поступающие от всех органов чувств, направляясь по нервным путям ствола мозга в кору, проходят через одну или несколько лимбических структур — миндалину, гиппокамп или часть гипоталамуса. Сигналы, исходящие от коры, тоже проходят через эти структуры.

Ствол мозга

Рис. 103. Структуры ствола мозга, играющие роль в эмоциях. Дофаминовые волокна, идущие от черной субстанции, и норадреналиновые волокна, идущие от голубого пятна, иннервируют весь передний мозг. Обе эти группы нейронов, а также некоторые другие представляют собой части ретикулярной активирующей системы.

Важную роль в эмоциях играет ретикулярная формация — структура внутри моста и ствола головного мозга (рис. 103). Она получает сенсорные сигналы по различным путям и действует как своего рода фильтр, пропуская только ту информацию, которая является новой или необычной. Волокна от нейронов ретикулярной системы идут в различные области коры больших полушарий, некоторые — через таламус. Считается, что большинство этих нейронов являются «неспецифическими». Это означает, что в отличие от нейронов первичных сенсорных путей, например зрительных или слуховых (см. гл. 3), реагирующих только на один вид раздражителей, нейроны ретикулярной формации могут реагировать на многие виды стимулов. Эти нейроны передают сигналы от глаз, кожи, внутренних органов, а также других органов и структур лимбической системе и коре.

Некоторые участки ретикулярной формации обладают более определенными функциями. Таково, например, голубое пятно — плотное скопление тел нейронов, отростки которых образуют дивергентные сети с одним входом, использующие в качестве медиатора норадреналин. Как уже упоминалось в главе 4 в связи с БДГ-сном, некоторые нервные пути идут вверх от голубого пятна к таламусу, гипоталамусу и многим областям коры. Другие направляются вниз к мозжечку и спинному мозгу. Медиатор этих специализированных нейронов — норадреналин (выделяемый также мозговым веществом надпочечников как гормон) — запускает эмоциональную реакцию. Было высказано предположение, что недостаток норадреналина в мозгу приводит к депрессии, а при длительном избыточном воздействии норадреналина возникают тяжелые стрессовые состояния. Возможно, норадреналин играет также роль в возникновении реакций, субъективно воспринимаемых как удовольствие. Другой участок ретикулярной формации — «черная субстанция» — представляет собой скопление тел нейронов, опять-таки принадлежащих к дивергентным сетям с одним входом, но выделяющих медиатор дофамин. Помимо всего прочего дофамин, по-видимому, способствует возникновению некоторых приятных ощущений. Известно, что он участвует в создании эйфории, ради которой наркоманы употребляют кокаин или амфетамины. У больных, страдающих паркинсонизмом, происходит дегенерация нейронов черной субстанции, что приводит к недостатку дофамина. -ДОФА-лекарственный препарат, который дают этим больным, — способствует образованию дофамина, но может в то же время вызывать симптомы, сходные с шизофренией. Это наводит на мысль, что какую-то роль в развитии шизофрении играет избыток дофамина (см. гл. 9). Кора больших полушарий

Области коры, играющие наибольшую роль в эмоциях, — это лобные доли, к которым идут прямые нейронные связи от таламуса. Научные исследования показали, что лобные доли, очевидно из-за связей с таламусом, играют важную роль в эмоциях и их выражении. А поскольку мышление и эмоции не являются раздельными процессами, в создании эмоций, вероятно, участвуют и височные доли, хотя до сих пор мало что известно о механизме взаимодействия мысли и эмоции. Мы много знаем об анатомии лимбической системы, ствола мозга, корковых структур мозга и нервных путей, которые соединяют их между собой и с другими частями нервной системы. Но как они функционируют при эмоциях, в особенности у человека, — это все еще в значительной части остается предметом гипотез. Основанием для этих гипотез служат главным образом исследования на животных, которые и будут сейчас рассмотрены.

ШЕРРИНГТОН (Sherrington) Чарльз Скотт (1857—1952) — английский физиолог и психофизиолог. Специалист в области экспериментальной психологии, общей психологии, психофизиологии и сравнительной психологии. Образование получил в Кембриджском ун-те (бакалавр, 1885). Работал в качестве преподавателя физиологии в Лондоне в Госпитале Св. Фомы (1887—1893), затем профессором общей патологии Лондонского ун-та (1891—1895). В 1893 г. был принят в Королевское общество. Последующая преподавательская и научно-экспериментальная деятельность Ш. протекала в качестве профессора физиологии Ливерпульского (1895—1913), Оксфордского (1913—1935) и Эдинбургского (1936—1938) ун-тов. С 1914 по 1917 г. он — профессор-исследователь по физиологии в Королевском ин-те Великобритании. В 1920—1925 гг. избран президентом Королевского общества. В 1932 г. становится лауреатом Нобелевской премии по медицине (совм. с Эдрианом). Награжден орденом «За заслуги» (высший гражданский орден Великобритании), имел двадцать две почетные степени и много др. наград. Был чл. редкол. «British Journal of Psychology» (1904—1935). По своим философским взглядам принадлежал к «физиологическому идеализму»: восприятие объективного мира обусловлено структурными и функциональными особенностями мозга. При этом и материальное, и духовное представляют собой системы, которые лишь вторично взаимодействуют между собой — отсюда его вопрос, в каком месте нематериальное и вечное сознание взаимодействует с нервными клетками мозга («The Brain and its mechanisms», Cambr., 1934). Проводил свои экспериментальные исследования по физиологии НС, исходя из представления о ней как о целостной системе; ввел понятие «интегративной деятельности НС»

В своих исследованиях эмоций он одним из первых предпринял попытку экспериментальной проверки гипотезы У. Джеймса о том, что ощущение изменений в организме предопределяет переживание той или иной эмоции (например, что для возникновения эмоции чрезвычайно важны висцеральные ощущения). Ш. перерезал шейный отдел спинного мозга и блуждающие нервы и в результате продемонстрировал ошибочность этой точки зрения, показав, что хотя висцеральные и органические ощущения и влияют на примитивные эмоции, они скорее усиливают их, а не порождают. К его многочисленным открытиям относятся также демонстрация «значения мышечной активности как для движения, так и для статических поз; открытие того факта, что во время движения противоположные мышцы обоюдно иннервируются, а так же, что многие сложные движения могут быть осмыслены как комбинация простых рефлексов, при которых центральное возбуждение и торможение могут быть алгебраически суммированы. Ш. был и поэтически одаренным человеком (его стихотворения были изданы в однотомнике»The Assaying of Brabantius»), и глубоким философом, интересовавшимся взаимоотношениями души и тела (например, «Goethe on nature and on science», 1942). Он также автор книг: «Text-book of psychology», 1901; «Preface to the integrative action of the nervous system», 1947; «Man on his nature», Cambridge, 1951. Л.А. Карпенко, И.М. Кондаков

Следовательно, коль скоро теория правомерна, у такого животного не должны возникать какие-либо эмоциональные состояния. Но, как оказалось, животное на соответствующие условия отвечало привычными эмоциональными реакциями: на угрожающую ситуацию — страхом, а на приятную — удовольствием.

На основании этого Шеррингтон пришел к выводу, что эмоциональное переживание возникает без органических ощущений, постольку сущность эмоций никоим образом не может быть сведена к висцеральным процессам.

Аналогичный вывод был сделан и Кенноном. Оперативным путем он полностью вырезал у кошки часть нервной системы, ответственной за висцеральные реакции, сопутствующие эмоции страха или гнева, исключив тем самым возможность возникновения органических ощущений. Затем он поместил подопытное животное в ситуацию страха (показал собаку). Выяснилось, что в этих условиях кошка реагирует точно так же, как до операции — выявляет выраженную реакцию страха, то есть теория Джеймса —Ланге еще раз была опровергнута.

Данные, полученные Кенноном, позволили установить, что особенности эмоций не находятся в соответствии с возникающими висцеральными изменениями, что «те же самые висцеральные изменения происходят при самых разных эмоциональных состояниях и при состояниях неэмоциональных»; что висцеральные изменения являются относительно медленными и наступают уже после того, как возникла эмоциональная реакция («Мы сначала пугаемся, а затем бледнеем»); что, наконец, искусственное вызывание у людей висцеральных изменений путем введения адреналина не вызывает соответствующей эмоции («Я чувствуя себя так, — свидетельствует один из испытуемых Кеннона, — как если бы я был испуган»). В результате исследований Кеннона и исследований, аналогичных им, а также на основе анализа данных, полученных при изучении патологических изменений в эмоциональной сфере, возникающих при поражении подкорковых центров, произошел окончательный переход от периферических к «центральны» теориям эмоций.

Согласно схеме, предложенной Кенноном-Бартом, эмоциональные состояния объясняются специфической деятельностью центральной нервной системы и непосредственно связаны с деятельностью таламуса. Так называемая «активационная теория эмоций» Д. Линдслея, опирающаяся на данные электроэнцефалографических исследований функциональных соотношений коры больших полушарий, гипоталамуса и ретикулярной формации, рассматривает эмоции как результат активирующего влияния на кору нижнего отдела последней; при этом функции эмоций заключатся в гомеостатической регуляции висцеральных процессов. Известна также теория Папеца, подчеркивающая преимущественную роль лимбической системы.

К «центральным» теориям принадлежат также представления о механизме эмоций, выдвинутые И.П. Павловым. Он различал, с одной стороны, врожденные эмоции, связанные с удовлетворением или неудовлетворением врожденных инстинктов (эмоции голода, полового влечения, гнева), а с другой, — чувства, возникающие вследствие изменеий условий протекания условно-рефлекторных по своей природе динамических стереотипов («Нужно думать, — писал И.П. Павлов, что нервные процессы полушарий при установке и поддержке динамического стереотипа есть то, что обыкновенно называется чувствами в их двух основных категориях ? положительной и отрицательной ? и в их огромной градации интенсивностей»).

Концепция Арнольда

Концепция Арнольда, согласно которой интуитивная оценка ситуации (например, угрозы) вызывает тенденцию действовать, что, будучи выраженным в различных телесных изменениях, переживается как эмоция и может привести к действию. Если Джеймс говорил «мы боимся, потому что мы дрожим», то из концепции Арнольда следует, что мы боимся потому, что решили, будто нам угрожают. В классификации эмоций М. Арнолд делит эмоции на положительные и отрицательные, критерием этого деления является тенденция (возможность) к действию по сближению/ удалению с объектом.

Когнитивная теория Ортони

В одном из вариантов когнитивной теории эмоций (Ortony et al., 1988) утверждается, что только вербальный фактор (язык и самоотчет) имеет отношение к механизму вызова эмоциональных переживаний.

Основные теории эмоций. Периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге

Согласно этой теории, эмоциональные состояния являются вторичным явлением — осознанием приходящих в мозг сигналов об изменениях в мышцах, сосудах и внутренних органах в момент реализации поведенческого акта, вызванного эмоциогенным раздражителем. Американец В. Джеймс (18884) и не зависимо от него датчанин Г.Ланге (1885) сформулировали теорию, согласно которой возникновение эмоций обусловлено внешними воздействиями, приводящими физиологическим сдвигам в организме. Ощущение этих собственных ощущений в организме и переживаются человеком как эмоция. Джеймс подчеркивал, что телесное возбуждение следует непосредственно за восприятием вызвавшего его факта, и осознания нами этого возбуждения, в то время как оно совершается и есть эмоция. Суть своей теории Джеймс выразил известным парадоксом: «Мы чувствуем печаль, потому что плачем; мы боимся, потому что дрожим». В рамках этой теории физиолого-телесные периферические изменения, которые обычно рассматривались как следствие эмоций, стали их причиной. Теория Джеймса Ланге сыграла важную роль в развитии теории эмоций, обозначив связь между тремя событиями: внешним раздражителем, поведенческим актом и эмоциональным переживанием. Наиболее уязвимым местом теории остается сведение эмоций лишь к осознанию ощущений, возникающих в результате периферических реакций.

Казалось бы, всякий, увидев перед собой раскрытую пасть льва, сначала осознает, что ему «страшно», и лишь потом ощутит вегетативное возбуждение, сопровождающее чувство страха. Но не случалось ли вам, сидя вечером у себя дома за книгой, вдруг почувствовать, как что-то движется возле вас? И хотя вы, вероятно, не вполне уверены в том, что именно вы видели и видели ли вообще что-нибудь, сердце ваше учащенно забьется, а во рту станет сухо. Согласно теории Джеймса-Ланге, человек, оцепеневший на мгновение после напугавшего его события, сначала замечает, что сердце его колотится, и во рту пересохло, а уже затем делает вывод: «До чего же я испугался!» В сущности, теория эта предполагает, что после восприятия, вызвавшего эмоцию, субъект переживает эту эмоцию как ощущение физиологических изменений в собственном организме. Иными словами, физические ощущения и есть сама эмоция. Как говорил Джеймс, «мы грустим, потому что плачем, сердимся, потому, что наносим удар, боимся, потому что дрожим» (James, 1884). Хотя эта теория, подобно более поздней теории Фрейда, пыталась найти физиологические основы эмоций, Джеймс не смог подкрепить ее фактическими данными. Как и Фрейд, Джеймс потерял интерес к физиологии. Позднее он оставил также и психологию, занявшись философией. Однако впоследствии были получены экспериментальные данные, в какой-то мере подтверждавшие его теорию..

Согласно теории американского психолога Джеймса, тот факт, что эмоции характеризуются ярко выраженными изменениями в деятельности внутренних органов, в состоянии мышц (мимика), позволяет предположить, что эмоции представляютсобой суммутолько органических ощущений,вызываемых этими изменениями. Согласно этой теории, человеку грустно, потому что он плачет, а никак не наоборот. Если человек примет зажатую скованную позу с опущенными плечами и головой, то вскоре у него появится и чувство неуверенности, подавленности, грусти. И наоборот, поза с развернутыми плечами, поднятой головой, улыбкой на губах вскоре вызовет и чувство уверенности, бодрости, хорошее настроение. Частично эти наблюдения справедливы, но все, же физиологические проявления не исчерпывают существа эмоций.

Теория Джеймса — Ланге сыграла положительную роль, указав на связь трех событий: внешнего раздражителя, поведенческого акта и эмоционального переживания. Ее уязвимым местом остается сведение эмоций лишь к осознанию ощущений, возникающих в результате периферических реакций. Ощущение выступает здесь как первичное явление по отношению к эмоции, которая рассматривается как ее прямое производное.

По У.Джемсу эмоции возникают как следствие рефлекторно вызываемых висцеральных изменений, а по Г. Ланге — вазомоторным изменениям.

Источник