- теория эмоций Джемса-Ланге

- Полезное

- Смотреть что такое «теория эмоций Джемса-Ланге» в других словарях:

- Теория эмоций Джеймса Ланге: история, критика и примеры

- Происхождение

- Применение знаний

- Какие сильные стороны показала теория эмоций Джеймса Ланге из экспериментов?

- Подтверждение

- Какие слабые стороны у теории?

- Традиции стран

- Критика

- Теория эмоций Джемса—Ланге (James—Lange theory of emotions)

- Теория эмоций Джемса-Ланге

теория эмоций Джемса-Ланге

Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест . С. Ю. Головин . 1998 .

Полезное

Смотреть что такое «теория эмоций Джемса-Ланге» в других словарях:

Теория эмоций Джемса—Ланге (James—Lange theory of emotions) — Т. э. Дж. Л. сразу же после ее опубликования в труде Джемса «Принципы психологии» (Principles of psychology) превратилась в предмет многочисленных научных дискуссий. Некоторые положения теории Джемса были сформулированы датским психологом Карлом… … Психологическая энциклопедия

теория эмоций Кеннона-Барда — утверждает, что эмоции суть результат переработки сигналов, поступающих в мозг из среды внешней и внутренней. Переключаясь в таламусе на нервные пути, одновременно идущие к коре мозга головного и к внутренним органам, эти сигналы порождают эмоции … Большая психологическая энциклопедия

Джемса-Ланге теория — см. теория Джемса Ланге Психологический словарь. И.М. Кондаков. 2000. Джемса Ланге теория … Большая психологическая энциклопедия

ДЖЕМСА—ЛАНГЕ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ — (англ. James Lange theory of emotion) психологическая теория эмоций, выдвинутая одновременно и независимо друг от друга В. Джемсом (1884) и датским анатомом Г. Ланге (1885). Восприятие возбуждающего факта (печальное известие, опасность и т. п.)… … Большая психологическая энциклопедия

теория Джемса-Ланге — Этимология. Происходит от греч. theoria исследование. Авторы. Разработана одновременно и независимым образом У.Джемсом и К.Г.Ланге. Категория. Объяснительная модель возникновения эмоций. Специфика. Сосудо двигательная теория эмоций, в которой… … Большая психологическая энциклопедия

Теория Джемса — Ланге — (от греч. theoria исследование) объяснительная модель возникновения эмоций. Разработана одновременно и независимым образом У. Джемсом и К.Г. Ланге . Сосудо& … Психологический словарь

Джемса-Ланге теория эмоций — (James, 1884; Lange, 1885) – основным в ней является утверждение, согласно которому эмоции суть осознание рефлекторных физиологических изменений в организме, возникающих в ответ на воздействие некоего стимула. Неправильно, гласит теория, говорить … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

ДЖЕМСА-ЛАНГЕ, ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ — См. теории эмоций … Толковый словарь по психологии

Ланге (Lange) Карл Георг — (4.12.1834, Вордингборг 25.5.1900, Копенгаген) датский медик, физиолог, философ. Биография. Получил общее образование в Метрополитен школе (1853), затем медицинское (кандидат медицины,1859), с 1860 г. по 1862 г. работал врачом в госпитале… … Большая психологическая энциклопедия

Ланге, Карл Георг — Карл Георг Ланге Карл Георг Ланге (дат. Carl Georg Lange; 4 декабря … Википедия

Источник

Теория эмоций Джеймса Ланге: история, критика и примеры

В конце XIX века была сформулирована теория, авторы которой не были знакомы друг с другом, но одновременно пришли к одному заключению. Это были Вильям Джеймс и Карл Ланге. Их теория описывала эмоции и соответствующие проявления в человеке. О чем говорят ученые? Как можно применить знания, описанные в этой теории?

Происхождение

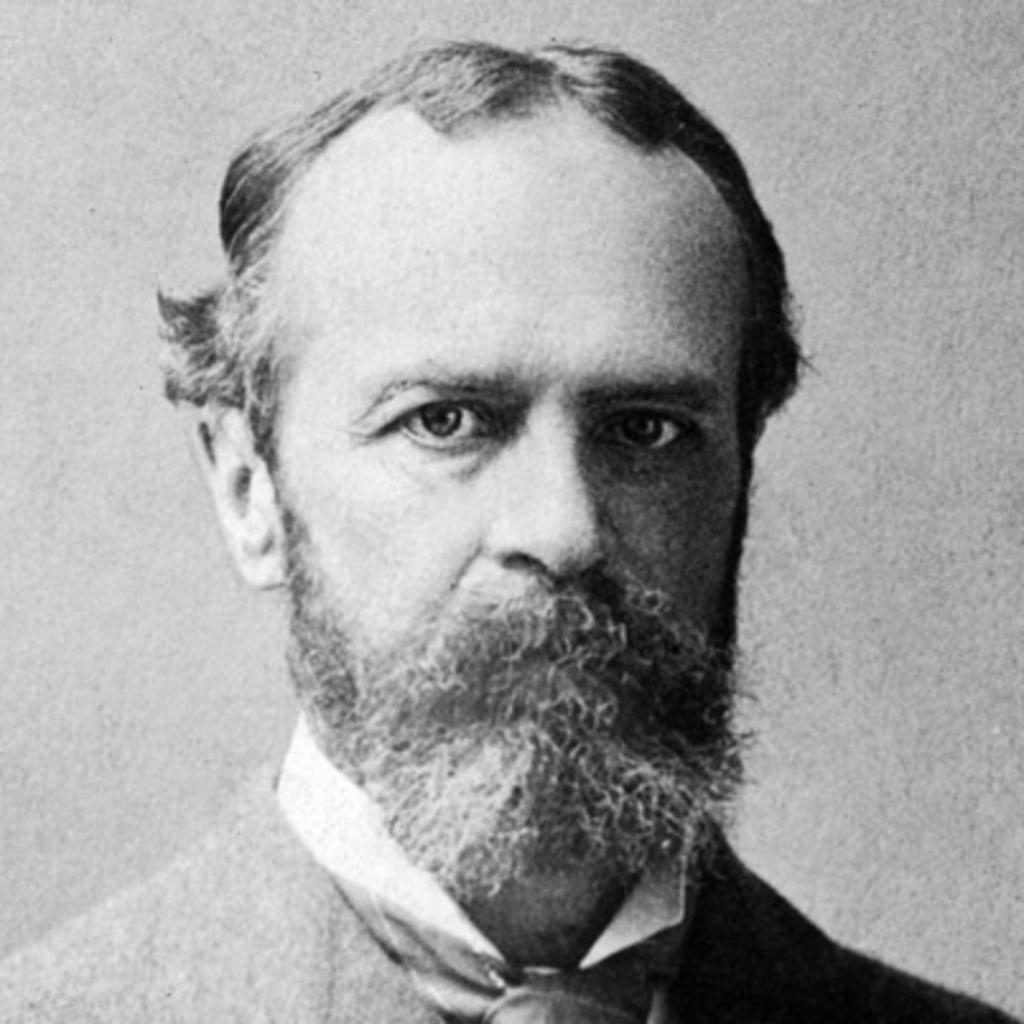

Вильям Джеймс – американец. Он занимался философией и психологией.

Карл Ланге – датский анатом и медик. Два ученых независимо друг от друга, в одно и то же время, пришли к одинаковым выводам в сфере эмоций человека.

В итоге была сформирована теория эмоций Джеймса Ланге, завоевавшая умы многих последователей. В 1884 году журнал Mind опубликовал статью Джеймса с названием «Что такое эмоция?», где автор показывает, что, отсекая от эмоции ее внешние проявления, от нее ничего не остается. Стоит отметить, что эта гипотеза была достаточно неожиданной и парадоксальной для этой сферы научных знаний. Вильям Джеймс предположил, что те признаки, которые мы наблюдаем и относим к следствиям от эмоции, являются ее причиной.

Наш организм реагирует на изменение окружающей среды, ее условий и, как следствие, в нем безотчетно возникают рефлекторные физиологические реакции.

К ним относится повышение секреции желез, сокращение определенных групп мышц и подобные проявления. Об этих всех изменениях в организм поступает сигнал. Он направлен непосредственно в ЦНС (центральную нервную систему). Как следствие, рождаются эмоциональные переживания. А значит, как говорит нам теория эмоций Джеймса Ланге, человек плачет не от печали, а наоборот, он впадает в грусть, как только заплачет или всего нахмурится.

Применение знаний

Если человек желает, чтобы у него были приятные переживания, ему необходимо вести себя так, будто это уже состоялось. Если случается плохое настроение – значит нужно начать улыбаться! Необходимо приучить себя улыбаться. Только таким образом человек начнет себя чувствовать жизнерадостной личностью.

Смысл, который вкладывает теория эмоций Джеймса Ланге в такие действия, заключается в том, что своими внешними выражениями (улыбкой, хмуростью) человек формирует свое окружение. Только уже после этого само окружение оказывает определенное влияние на человека.

Нетрудно заметить, что люди бессознательно сторонятся нахмуренных лиц. И это понятно. У каждого человека достаточно своих проблем. Ему не очень хочется сталкиваться с чужими. Если же у кого-то мы видим улыбку на лице, которое выражает оптимизм, то он нас располагает и вызывает отклик в душе.

Какие сильные стороны показала теория эмоций Джеймса Ланге из экспериментов?

Люди, которые участвовали в испытательном процессе, должны были оценить предложенные карикатуры и анекдоты. Во рту они держали карандаш. Смысл был в том, что одни держали его зубами, а другие губами. Те, у кого карандаш был в зубах, невольно изображали улыбку, а другие наоборот – хмурость и напряженность. Так вот, те, у кого была улыбка, сочли предложенные карикатуры и анекдоты более смешными, чем вторая группа.

Выходит, что периферическая теория эмоций Джеймса Ланге имеет под собой почву. Она говорит нам о том, что эмоциональные состояния – это вторичное явление. Оно проявляется, как осознание приходящих в мозг сигналов, которые производит изменение во внутренних органах, мышцах и сосудах. В свою очередь эти изменения возникают в момент реализации поведенческого акта, как последствия эмоциогенного раздражителя.

Подтверждение

Вера Биркенбил, немецкий психолог, предлагала людям, принимавшим участие в экспериментах, при наступлении огорчения или озабоченности, на некоторое время уединяться и попытаться придать радостное выражение своему лицу. Для этого можно было приложить усилие и заставить уголки губ приподняться, а затем удержать их в этом положении от 10 до 20 секунд. Психолог утверждает, что не было случая, чтобы эта натянутая улыбка не переросла в настоящую.

Таким образом, практическое применение периферической теории эмоций Джеймса Ланге показывает, что кинестетические ключи, запускающие эмоции, действуют.

Какие слабые стороны у теории?

Спектр реакций тела у человека более скудный, чем набор эмоциональных переживаний. Одна органическая реакция способна сочетаться с очень различными чувствами. Известно, что при выбросе гормона адреналина в кровь, человек возбуждается. Однако это возбуждение способно получить разную эмоциональную окраску. Оно зависит от внешних обстоятельств.

Но, в соответствии с теорией эмоций Джеймса Ланге, это не совсем правильно, когда эмоциональное состояние зависит от внешних обстоятельств. Значит теория имеет все-таки и слабые стороны.

Участникам одного эксперимента, помимо их ведома, повышали искусственным путем, адреналин в крови. В этом испытании людей разделили на две группы: первая находилась в непринужденной веселой обстановке, а вторая – в тревожной и угнетающей атмосфере. В итоге, их эмоциональное состояние проявлялось по-разному: радость и гнев соответственно.

Получается, что теория эмоций Джеймса Ланге, кратко говоря, показывает, что человек начинает бояться, потому что дрожит. Однако известно, что дрожь в теле возникает и от гнева, сексуального возбуждения и некоторых других факторов. Или возьмем, к примеру, слезы – это символ печали, злости, горя и, одновременно, радости.

Традиции стран

Часто эмоциональные проявления определяются нормами культуры. Если взять к рассмотрению такую страну, как Япония, то можно увидеть, что проявление боли, печали в присутствии лиц более высокого положения – это проявление непочтительности. В связи с этим, японец при вынесении ему выговора вышестоящим лицом, должен слушать его с улыбкой. В славянских странах, такое поведение подчиненного сочтется за дерзость.

В Китае тоже не принято беспокоить своим горем вышестоящих, почетных лиц. Там издавна принято сообщать старшему по возрасту и положению человеку о своей беде с улыбкой, чтобы преуменьшить значение горя. А вот жители Андаманских островов, согласно своим традициям, плачут после долгой разлуки, когда состоится встреча. Так же они реагируют и на примирение после ссор.

Критика

Получается, что периферическая теория эмоций Джеймса Ланге, кратко говоря, не совсем работает. Хотя, безусловно, психологи применяют ее в своей практике. Результат, как правило, чаще всего положительный. Однако им всегда приходится учитывать происхождение человека, культурное наследие и его место обитания.

Эта теория показывает возможность управления эмоциями и внутренними чувствами. Человек действительно способен при определенном настрое совершать действия, характерные для того или иного внутреннего чувства. Таким способом он вызывает и сами чувства.

Эту теорию критиковали физиологи: Шеррингтон Ч. С., Кеннон У. и другие. Они основывались на данные, полученные в экспериментах с животными, которые свидетельствовали, что одни и те же периферические изменения, происходят при разных эмоциях и состояниях, не связанных с эмоциями. Выготский Л. С. тоже подверг эту теорию критике из-за противопоставления элементарных (низших) эмоций истинным переживаниям человека (высшим, эстетическим, интеллектуальным, нравственным).

Источник

Теория эмоций Джемса—Ланге (James—Lange theory of emotions)

Т. э. Дж.—Л. сразу же после ее опубликования в труде Джемса «Принципы психологии» (Principles of psychology) превратилась в предмет многочисленных научных дискуссий. Некоторые положения теории Джемса были сформулированы датским психологом Карлом Георгом Ланге в 1885 г. Джемс объединил свои представления с идеями Ланге, что и послужило основанием для введения в научный оборот термина Т. э. Дж.—Л. Эта теория предлагает физиолог. объяснение механизма возникновения, организации и поддержания на определенном уровне таких отчетливо проявляющихся эмоций, как печаль, страх, гнев и любовь, а также более утонченных эмоций, к числу к-рых можно отнести моральные, интеллектуальные и эстетические чувства.

Авторы исходят из того, что общими причинами возникновения эмоций являются не психич. (mental) или психол., а внутренние, физиолог., нервные процессы. Эмоции — это результат органических изменений, возникающих в теле чел., реагирующего на возбуждающий объект или факт, с к-рыми он сталкивается.

Последовательность возникновения эмоционального переживания состоит из трех фаз: а) восприятие возбуждающего объекта или факта; б) внешние проявления эмоций, напр., плач, нападение или бегство; д) психич. воздействие, или собственно эмоция, напр., чувство страха или гнева. Многие теории эмоций (то же самое подсказывает и здравый смысл) исходят из того, что внешние проявления эмоций (плач, нападение или бегство) следуют после возникновения таких эмоций, как страх или гнев. Джеймс и Ланге изменили эту последовательность, поместив стадию внешних проявлений между восприятием возбуждающего стимула и собственно эмоцией.

В дискуссиях, вызванных теорией Джемса—Ланге, обсуждался вопрос о роли ЦНС и соц. среды в возникновении эмоций. «Централисты» (включая Джеймс и Ланге) утверждали, что каждой эмоции соответствуют специфические физиолог. изменения. Их оппоненты, «периферисты», отрицая такую возможность, настаивали на том, что речь может идти только об общем состоянии возбуждения, модифицированном соц. средовыми факторами. Эксперим. данные не позволяют сделать однозначного вывода.

Жан Поль Сартр, критически подойдя к теории Джемса—Ланге с позиции феноменологии, отверг ее по следующим причинам. Во-первых, поведение, физиолог. или экспрессивное, не яв-ся эмоцией, как не яв-ся эмоцией и осознание такого поведения. Во-вторых, тело не «разглашает» свои собственные интерпретации, последние даны в сознании индивидуума. В-третьих, физ. проявления эмоций представляют собой самые ординарные нарушения нормального функционирования организма и не могут быть причинами эмоций. Через них индивидуум получает подтверждение факта существования эмоции, они придают эмоциям достоверность, но не яв-ся их причинами. В-четвертых, принимать во внимание только биолог. тело — в отрыве от прожитой им жизни (lived body) — и сознавание индивидуумом тела как источника эмоций значит рассматривать тело как вещь (thing) и локализовать эмоции в расстройствах тела.

Т. э. Дж.-Л. не утратила своего значения и в наши дни. Фазы эмоционального переживания, обозначенные ее создателями, не подвергаются сомнению. Однако продолжаются дискуссии относительно их последовательности и по поводу того большого значения, к-рое эта теория придает физиологии в ущерб соц. и психол. факторам и процессам.

См. также Когнитивные теории эмоций, Эмоции

Источник

Теория эмоций Джемса-Ланге

выдвинута независимо американским философом и психологом У. Джемсом и датским психологом Г. Ланге (80-е — 90-е гг. XIX в.). Согласно ей появление эмоций обусловлено вызываемыми от внешних воздействий изменениями как в произвольной сфере двигательной, так и в сфере непроизвольных актов сердечной, сосудистой и секреторной деятельности. Совокупность ощущений, связанных с этими изменениями, и есть эмоциональное переживание. Согласно Джемсу, человек печален потому, что плачет; боится потому, что дрожит; радуется потому, что смеется. Эмоции рассматриваются как субъективное отражение органических процессов, утверждается их производность от процессов, происходящих в организме.

Если У. Джемс связывал эмоции с широкой сферой периферических изменений, то Ланге — только с состоянием иннервации и просветом сосудов. Итак, периферические органические изменения, кои обычно рассматривались как следствие эмоций, объявлялись их причиной.

Теория эмоций Джемса — Ланге представляла собой попытку превратить эмоции в объект, доступный естественному изучению. Но, связав эмоции исключительно с телесными изменениями, она перевела их в разряд явлений, не имеющих отношения к потребностям и мотивам, и лишила эмоции их адаптивного смысла, регулирующей функции. Проблема произвольной регуляции эмоций трактовалась упрощенно: считалось, что нежелательные эмоции можно подавить, если намеренно совершать действия, характерные для положительных эмоций.

Основные возражения психологов против теории эмоций Джемса — Ланге относятся к механистическому пониманию эмоций как совокупности ощущений, вызываемых периферическими изменениями, и к объяснению природы высших чувств. Критика теории физиологами основана на данных, полученных в экспериментах с животными. Главные из них свидетельствуют о том, что одни и те же периферические изменения происходят при самых разных эмоциях, а также при состояниях, с эмоциями не связанных. Теория критикуется также за противоставление «низших», элементарных эмоций, как обусловленных сдвигами в организме, «высшим», истинно человеческим — эстетическим, интеллектуальным, нравственным и прочим, будто бы не имеющим материальных оснований

Словообразование Происходит от греч theoria — исследование Авторы Разработана одновременно и независимым образом УДжемсом и КГЛанге Категория Объяснительная модель возникновения эмоций Специфика Сосудо-двигательная теория эмоций, в которой ведущую роль отводилась соматовегетативному компоненту Та или иная эмоция представляет собой ощущения, вызываемые изменениями в произвольной сфере (внешние движения) и непроизвольной (сердечная, сосудистая, секреторная деятельность) Таким образом периферические органические изменения трактовались не как следствие эмоционального процесса, а как их причина Особенность подхода Ланге заключалась в том, что он делал акцент лишь на сосудистой системе В ней эмоции трактовалсь как субъективные образования, возникающие в ответ на нервное возбуждение, обусловленное состоянием иннервации и шириной кровеносных сосудов висцеральных органов Критика Эта теория была подвергнута критике УКенноном Литература Lange KG Om Sindsbevaegelser 1885

Теория активации эмоций Теория активации эмоций (от лат. actus – действие, движение) — теория эмоций (авторы Arnold (1950); Lindsey (1951.)), происходит из более старой таламической теории У. Кеннона и Барда, здесь более подчеркнута роль внутренних структур мозга. Сенсорные раздражители поступают от периферии к кортексу, оцениваются; там присоединяются чувственные оценки и заложенные в таламусе образцы поведения. После этого происходит переход к органу реализации. Оттуда идет обратное сообщение, которое снова проходит оценивание и очувствование. Эта теория способна объяснить наблюдаемое в клинике внезапное пробуждение аффекта.\

ДЖЕМСА-ЛАНГЕ ТЕОРИЯ (с. 201)

2 июня 1922 г. — «день рождения», а точнее, «именины» теории Джемса-Ланге. Фактически эта теория была сформулирована почти за 40 лет до этого дня, однако лишь в июне 1922 г. имена двоих ученых слились в ее названии. Подобное сочетание — не редкость в наименовании психологических методов, феноменов и закономерностей: взять хотя бы шкалу Бине-Симона, закон Йеркса-Додсона или тест Гудинаф-Харриса. Однако в данном случае речь идет вовсе не о соавторстве или сотрудничестве. Американский философ и психолог Уильям Джемс и датский медик и анатом Карл Ланге жили в разных концах света, писали на разных языках и пришли к своим выводам почти одновременно, но совершенно независимо друг от друга. (Достоверных свидетельств их общения, хотя бы заочного, не существует.) Нередко бывает так, что какая-то идея словно «носится в воздухе», вызревает в определенной научной и общественной атмосфере и формулируется разными людьми почти в одно и то же время, порождая последующие споры об авторском приоритете. Описывая это явление, историк психологии Э.Боринг употребил немецкое понятие Zeitgeist — «дух времени», подразумевая, что весь ход научных изысканий определенной эпохи подталкивает разных ученых к одинаковым выводам. Теория Джемса-Ланге относится к таким примерам.

В 1884 г. в журнале Mond была опубликована статья Джемса «Что такое эмоция». В ней автор выдвинул неожиданную и парадоксальную гипотезу: если отсечь от эмоции ее внешнее проявление, то от нее вообще ничего не останется. Более того — наблюдаемые признаки есть не столько следствие эмоции, сколько ее причина. Джемс рассуждал так: в ответ на изменение окружающих условий в организме безотчетно возникает рефлекторная физиологическая реакция — повышается секреция желез, сокращаются определенные группы мышц и т.п. Сигнал об этих изменениях в организме поступает в центральную нервную систему, тем самым порождая эмоциональное переживание. То есть мы плачем не потому, что опечалены, но впадаем в грусть, стоит лишь нам заплакать или даже нахмуриться.

Независимо от Джемса в те же годы аналогичную гипотезу высказал К.Г.Ланге. Однако если Джемс связывал эмоции с широким кругом периферических изменений, то Ланге — только с сосудодвигательной системой: состоянием иннервации и просветом сосудов.

Соответствующие публикации Ланге увидели свет на мало кому понятном датском языке и долгое время оставались недоступны мировому научному сообществу. Лишь к 1922 г. его статья об эмоциях была переведена на английский язык и вошла в сборник «Эмоции» под редакцией К.Данлэпа, который и увидел свет в балтиморском издательстве «Вильяме и Вилкинс» 2 июня 1922 г. Статьи Ланге и Джемса в этом сборнике соседствовали под одной обложкой, что и привело к соответствующему наименованию теории.

Прагматичные американцы быстро сделали практический вывод из теории Джемса-Ланге. Так, блестящий знаток человеческих отношений Дейл Карнеги в своих книгах многократно обращается к идеям Джемса, в том числе к его теории эмоций, и делает простое заключение: чтобы вызвать приятное переживание, надо вести себя так, словно оно уже наступило. У вас не ладятся дела, кошки скребут на сердце? Гоните прочь уныние и грусть! Улыбайтесь! Улыбайтесь всегда и везде, и вы на самом деле почувствуете себя жизнерадостным. Немаловажно и то, что люди безотчетно сторонятся хмурых лиц. У каждого хватает своих проблем и не хочется сталкиваться еще и с чужими. А вот человек с оптимистичной улыбкой на лице всегда встречает отклик и взаимное расположение.

Для миллионов американцев книги Дейла Карнеги стали своего рода учебниками жизни, сводом безусловных правил поведения. Политики и бизнесмены, торговцы и рекламные агенты ежеминутно улыбаются своим партнерам и клиентам. Если на лице американца не играет дежурная улыбка, то, значит, у него на душе совсем скверно. А оказавшись в наших краях, американцы недоумевают, отчего русские так неулыбчивы. Впрочем, мы с готовностью перенимаем их поведенческие стандарты. И сегодня приторный американский «смайл» можно встретить в любом офисе или супермаркете (до контор и магазинов это веяние, правда, пока не докатилось).

Тут, правда, невольно возникает сомнение: неужели улыбчивые американцы действительно более жизнерадостны и оптимистичны, чем мы с вами? Помогает ли им улыбка забыть о своих заботах? Тем более что при виде «карнегианской» улыбки всякий раз закрадывается сомнение в ее искренности, а это никак не облегчает взаимоотношений. Может быть, Джеймс и его единомышленники кое-что преувеличили, а то и вовсе ошиблись?

Действительно, с научных позиций теория Джемса-Ланге оказалась уязвима для критики. Дело в том, что набор эмоциональных переживаний человека гораздо богаче и шире, чем спектр телесных реакций. Одна и та же органическая реакция может сочетаться с самыми разными чувствами. Так, достоверно установлено, что выброс в кровь гормона адреналина вызывает возбуждение. Но это возбуждение может получить различную эмоциональную окраску в зависимости от внешних обстоятельств. В одном эксперименте испытуемым помимо их ведома искусственно повышали содержание адреналина в крови. При этом одна группа испытуемых находилась в обстановке непринужденного веселья, другая — в угнетающей и тревожной атмосфере. Соответственно и эмоциональные проявления оказались различны: в первом случае это была радость, во втором — гнев.

Всем хорошо известно, что человек может дрожать от страха (по Джемсу, «мы боимся, потому что дрожим»). Но известно и то, что дрожь может быть вызвана гневом или даже сексуальным возбуждением. Аналогично, слезы — символ горя и печали. Но бывают слезы от злости и даже слезы радости.

Немаловажно и то, что эмоциональные проявления во многом определяются культурными нормами. Например, в Японии проявление печали и боли в присутствии лиц более высокого положения рассматривается как демонстрация непочтительности. Поэтому японец, которому делается выговор, должен выслушать его с улыбкой (у нас это, наоборот, сочли бы дерзостью). В Китае издавна принято сообщать старшим и вышестоящим лицам о своем горе с улыбкой, дабы преуменьшить значение несчастья и не беспокоить им почтенное лицо. У жителей Андаманских островов принято плакать при встрече после долгой разлуки, а также при примирении враждующих сторон. И таких непривычных для нас примеров можно насчитать множество.

Культурными различиями отчасти можно объяснить и наше настороженное отношение к американизированной улыбке. Широкая популярность в России бестселлеров Карнеги не может в одночасье изменить сложившихся традиций в проявлении чувств. Мы привыкли считать, что выражение лица отражает подлинное настроение человека. Поэтому улыбка без очевидного повода нам непонятна и даже неприятна.

Так значит, теория Джемса-Ланге неверна, а выводы Карнеги поспешны и неэффективны? Научные споры по этому поводу не стихают уже несколько десятилетий. Пока ясно одно: психологический механизм образования эмоций не так прост, и бездумные попытки регулировать настроение и налаживать общение по методу Карнеги не всегда полезны. Однако, хотя теория и небесспорна, не будем торопиться ее отбросить. Ибо она не лишена научной обоснованности и практической пользы. Вот показательный эксперимент.

Испытуемых просили оценить предъявлявшиеся им анекдоты и карикатуры. При этом требовалось держать во рту карандаш. Но одни испытуемые должны были удерживать его зубами, невольно изображая подобие улыбки, а другие — губами, отчего лицо принимало хмуро-напряженное выражение. Первая группа сочла предъявлявшиеся им истории и картинки гораздо более смешными.

То, насколько удается с помощью мимики управлять своим настроением, наверное, зависит от индивидуальных особенностей человека.

Протестировать эту свою способность можно с помощью простого приема, рекомендуемого немецким психологом Верой Биркенбил. Она советует в минуту озабоченности или огорчения ненадолго уединиться и попытаться придать лицу радостное выражение. На первый взгляд этот совет кажется полным абсурдом. Ведь в этот момент вам не до веселья, и улыбка наверняка получится вымученной. Однако сделайте над собой усилие: заставьте уголки губ приподняться и удержите их в этом положении 10—20 секунд. Биркенбил утверждает: не было

случая, чтобы натужная гримаса не превратилась в настоящую улыбку. Права ли она? Каждый может проверить сам. Только не надо забывать, что проблема, вызвавшая вашу озабоченность, все равно требует решения. Иначе никакая улыбка не поможет.

Источник