Теоретические основы развития эмоциональной сферы детей

Проблема развития эмоций, их роли в возникновении мотивов как регуляторов деятельности и поведения ребенка является одной из наиболее важных и сложных проблем психологии и педагогики, поскольку дает представление не только об общих закономерностях развития психики детей и ее отдельных сторонах, но и об особенностях становления личности дошкольника.

Актуальность работы состоит в том, что эмоциональное развитие детей младшего дошкольного возраста тесно связано с личностным развитием, с формированием мира чувств и эмоций, введением их в мир культуры межличностных отношений, которые осуществляются в основном через эмоциональные механизмы сознания. Младший дошкольник впечатлителен, открыт для усвоения социальных и культурных ценностей, стремится к признанию себя среди других людей. У него ярко прослеживается неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления, воображения, в этом возрастном периоде начинает складываться и укрепляться нравственные установки личности, выражающие ее отношение к другим людям,

Таким образом, проблема эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста является важным аспектом в современном образовании и воспитании.

На современном этапе дошкольного образования особое значение приобретает развитие эмоциональной сферы детей младшего дошкольного возраста, как залога их дальнейшего благополучного развития. В требованиях к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования ФГОС ДОУ подчеркивается, что «результатом реализации указанных требований должно быть создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая обеспечивает эмоциональное и морально нравственное благополучие воспитанников» [7].

Целью статьи является анализ теоретико-методологических основ эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста

Младший дошкольный возраст — это тот период, когда закладывается основа дошкольной жизни ребенка. Проблема эмоционального развития младших дошкольников является актуальной потому, что эмоциональный мир детей играет важную роль в развитии умственных и волевых процессов, в усвоении вырабатываемых обществом нравственных норм. Этой проблемой занимались многие педагоги, психологи (Л. С. Выготский, Н. А. Ветлунина, А. В. Запорожец, А. Д. Кошелева, А. Н. Леонтьев, Я. З. Неверович и т.д.), которые утверждали, что положительные эмоции создают оптимальные условия для активной деятельности мозга и являются стимулом для познания мира.

Теоретический анализ научной литературы по исследуемой проблеме позволяет выделить, что эмоциональное развитие младшего дошкольника рассматривается как одна из базовых предпосылок его общего психического развития, как ядро становления личности ребенка, как один из фундаментальных внутренних факторов, определяющих психическое здоровье ребенка и становление его исходно благополучной психики. Л. С. Выготский считал, что «эмоциональное развитие детей — одно из важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции являются «центральным звеном» психической жизни человека, и, прежде всего ребенка» [2]. Его последователи, основываясь на теоретических изысканиях, развивают идею о взаимосвязи всех компонентов человеческой психики, в частности эмоционального и интеллектуального. Это особенно важно именно в младшем дошкольном возрасте, пока основные механизмы регуляций еще не сформировались.

Таким образом, данный факт является основополагающим в организации образовательной работы с детьми дошкольного возраста.

Среди современных исследований обращает на себя внимание система эмоционального развития детей, построенная на основе работ отечественных психологов и педагогов. Н. Н. Ежова, автор работ по развитию эмоций дошкольников, утверждает, что эффективность образования обусловлена степенью включенности в нее эмоциональных проявлений ребенка как заданных природой естественных ценностных форм жизни [3]. Способствовать этому может, с одной стороны, специально организованное эмоционально насыщенное общение взрослого с детьми, а с другой — акцентирование педагогического процесса на выделении эмоционального компонента на разных правах с познавательным и действенно-практическим. Л. С. Выготский подчеркивает, что эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать действительность и реагировать на нее [2].

Н. Л. Кряжева, рассматривая эмоциональное развитие личности, выделяет существенные условия, при реализации которых работа педагога будет наиболее продуктивной:

1) «учет общественного мнения, выполняющего функцию эмоционального заражения;

2) забота о создании атмосферы доброжелательного взаимопонимания;

3) обеспечение эмоциональной насыщенностью общей деятельности;

4) организация совместных коллективных усилий и переживаний, объединяющих ее участников;

5) сохранение и развитие положительных эмоций ребенка;

6) обучение детей основам самоорганизации, самовоспитания, стимулирования себя в процессе волевого действия с помощью положительных эмоций;

7) целенаправленная работа по воспитанию волевых качеств ребенка» [5].

В. А. Сухомлинский, изучая взаимосвязь эмоционального состояния и умственного развития, указывает огромную возвратную силу влияния эмоционального состояния на ум, на всю интеллектуальную жизнь. Л. С. Выготский в своих исследованиях отмечает, что «эмоции являются центральным звеном психической жизни человека, и, прежде всего, ребенка» [2]. С. М. Бондаренко, О. Головко, Т. Репина, О. Е. Смирнова и ряд других авторов подчеркивают формирующую функцию эмоциональных психических состояний – влияние на ум, на становление личности, его характера, поведенческих особенностей в будущем [6]. Следовательно, нарушение психо-эмоционального развития, запаздывание в формировании эмоций у детей приводит к отставанию в общем развитии, к устойчиво негативному поведению и искаженному развитию чувств.

По мнению Л. И. Божович, именно в дошкольном возрасте происходит активное познание окружающего мира, формирование личности ребенка, самостроительство мира чувств и эмоций, поиска собственного «лика». Безусловно, в этом поиске большое значение, конечно, имеет роль педагога, который сможет грамотно ознакомить детей с общечеловеческими нормами, и нравственными идеалами, ценностями, которые станут в дальнейшем базовыми ориентирами в жизни.

Нужно отметить, что в современной образовательной среде большое внимание уделяется инновационным образовательным технологиям, внедрению активных форм и методов обучения, а развитию эмоциональной сферы ребенка-дошкольника уделяется недостаточное внимание. Хотя, одной из важнейших проблем на сегодняшний день является то, что наши дети мало эмоциональны. Л. С. Выготский писал о феномене «засушенного сердца», когда «обесчувствованию» способствует и технологизация, прогматизация жизни, в которой участвует ребенок [2].

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что эмоциональное развитие детей является наиболее существенной в развитии детей младшего дошкольника, опыт которого постоянно пополняется.

На основе проведенного теоретико-методологического анализа психолого-педагогической и методической литературы по данной проблеме следует подчеркнуть следующие особенности эмоционального развития детей в дошкольном возрасте:

1) ребенок осваивает социальные формы выражения чувств;

2) изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируются эмоциональные предвосхищения;

3) чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, внеситуативными;

4) формируются высшие чувства — нравственные, интеллектуальные, эстетические.

Проведенный контент-анализ научной литературы позволяет заключить, что основными показателями эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста являются:

— освоение социальных форм выражения эмоций и чувств;

— интенсивное развитие любознательности, которое способствует развитию удивления, радости открытий;

— развитие эстетических, интеллектуальных и нравственных чувств;

— эмоции являются показателем общего состояния ребенка, его психического и физического самочувствия.

Итак, анализ психолого-педагогической литературы позволяет нам утверждать, что чувства господствуют над всеми сторонами жизни дошкольника, придавая им особую окраску и выразительность, поэтому эмоции, которые он испытывает, легко прочитываются на лице, в позе, жестах, во всем поведении. Поведение ребенка, развитие его эмоциональной сферы является важным показателем в понимании мира маленького человека и свидетельствует о его психическом состоянии, благополучии, возможных перспективах развития. Безусловно, для развития устойчивого эмоционально-положительного состояния ребенка нужно создать такие условия, при которых развитие эмоциональной сферы будет протекать наиболее благотворно.

Данный факт является основополагающим в организации образовательной работы с детьми дошкольного возраста, направленной на создание безопасного пространства общения и условия для самовыражения, а также на формирование у них новых интересов, мотивов и потребностей.

Обобщенный и систематизированный нами опыт специалистов РФ и РС (Я) показал, что основными методами эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста являются: сказкотерапия, игротерапия, арт-терапия. Использование данных методов помогает ребенку снять эмоциональное напряжение и переключиться к здоровой, жизнерадостной деятельности, игре.

На основе обзора методической литературы нами были обобщены и систематизированы различные виды коррекционно-развивающих занятий с помощью методов арт-терапии, которые, на наш взгляд, являются наиболее эффективным способом формирования устойчивости эмоционально-волевой сферы личности дошкольника.

Термин арт-терапия (от английского «art – therapy») – буквально означает «лечение искусством». Это стремительно набирающий популярность комплекс методов оздоровления и психологической коррекции при помощи искусства и творчества. Арт-терапия является «специализированной формой психотерапии, основанной на сильном влиянии искусства и творческой деятельности на эмоциональную и личностно-смысловые сферы человека, систему его отношений» [1].

Анализ научно-методической литературы показал, что наиболее эффективным методом в работе по эмоциональному развитию дошкольников является арт-терапия. Арт-терапия – метод основывающийся на предположении, что внутреннее Я отражается в визуальных формах с того момента как только человек начинает писать красками, рисовать и лепить. Развитие и коррекция посредством арт-терапии представляет собой особую форму психолого-педагогической деятельности, направленной на создание наиболее благоприятных условий для оптимизации эмоционального развития личности ребенка, оказание ему специальной психологической помощи.

В результате обобщения и систематизации опыта использования арт-терапевтических технологий в дошкольных образовательных учреждениях можно выделить следующие преимущества методов арт-терапии в работе по эмоциональному развитию детей младшего школьного возраста:

1) они просты и эффективны;

2) сам процесс увлекает, захватывает ребенка;

3) методы арт-терапии снимают негативные психические реакции неуверенность, страх, обиду, гнев, чувство одиночества, способствуют раскрытию неизведанных сторон психики и способностей ребенка, ребенок становится более открыт, коммуникабелен, легче проживается процесс адаптации и социализации, закрепляются положительные поведенческие реакции;

4) не осознавая, ребенок развивает двигательную активность, мелкую моторику, способность ориентироваться в пространстве, а также тренирует интеллектуальные навыки;

5) ребенок, конечно, приобретает бесценный опыт взаимодействия пока еще в микросоциуме.

Таким образом, в современных условиях именно методы арт-терапии в работе по эмоциональному развитию дошкольников оказываются наиболее эффективными, так как данное воздействие огибает все психологические защиты личности, не травмируя психику ребенка.

Для нашей психолого-педагогической работы по эмоциональному развитию младших дошкольников были разработаны коррекционно-развивающие занятия с использованием разнообразных методов арт-терапии, которые доставляют детям радость, положительные эмоции. На занятиях нетрадиционной техникой дошкольник, создавая изображения, отражает свои чувства, учится думать, творить, фантазировать, развивает уверенность в себе. Тем самым создается ситуация успеха у дошкольников, игры и творчества, которая доставляет ребенку радость, позитивные эмоции и утверждения у него этих эмоций и чувств.

На коррекционно-развивающих занятиях нами используются следующие арт-терапевтические методы:

1) рисование сыпучими материалами;

2) изображение методом тычка;

3) оттиск печатями;

5) марание – неструктурированное изображение. Отпечатки различными предметами на бумаге (игры, упражнения: «Дружные цвета», «Солнечный день», «Следы невиданных зверей», «Путешествия кубика» и др.);

6) ритмичное движение рук, случайные мазки, размазывание и разбрызгивание краски (игры, упражнения: «Лопнул пузырь», «Новогодний салют», «Падает снег» и др.);

7) штриховка, каракули – это графика. С помощью карандашей и мелков. Ритмичное нанесение тонких линий на поверхности бумаги в заданном направлении, не выходя за контуры фигуры (игры, упражнения: «Помоги ежику найти яблочко», «Заверши рисунок по контурам», «Заполни пространство» и др.);

8) рисование пальцами, с применением пальчиковых красок (игры, упражнения: «Рисуем котику усы», «Нарисуем машине колеса», «Добавь лошадке пятнышки» и др.).

Таким образом, методы арт–терапии не так сложны, но несут в себе очень глубокий практический смысл и ценность. Арт-терапия помогает легче прожить адаптационный период младшему дошкольнику, снижает негативные реакции, воспитывает опыт социального взаимодействия. С помощью техники арт-терапии ребенок получает возможность самовыражения, в результате чего происходит улучшение в его эмоциональной сфере, снимается психоэмоциональное напряжение. Арт-терапевтическая атмосфера способствует ребенку преодолевать барьеры в общении, лучше понимать себя и других, создавать возможность для самовыражения, что приводит к позитивным результатам психологической помощи в его эмоциональной и поведенческой сферах.

Источник

Курсовая работа: Научно-методические основы формирования эмоциональной сферы детей дошкольного возраста

| Название: Научно-методические основы формирования эмоциональной сферы детей дошкольного возраста Раздел: Рефераты по педагогике Тип: курсовая работа Добавлен 20:20:29 09 января 2011 Похожие работы Просмотров: 27103 Комментариев: 16 Оценило: 7 человек Средний балл: 5 Оценка: 5 Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Интерес | Положительное эмоциональное состояние, которое стимулирует развитие навыков и умений, способствует приобретению знаний, выступает мотивом обучения, побуждает к творческим устремлениям. Интерес, проявляемый по отношению к другим людям, способствует развитию эмоционально насыщенных межличностных отношений |

| Радость | Положительное эмоциональное состояние, которое связано с возникновением возможности в достаточно полной мере удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего до настоящего момента была либо невозможной, либо неопределенной. Одна из максимально желаемых человеком. По своей сути является в большей степени продуктом событий и явлений, чем непосредственным устремлением |

| Удивление | В зависимости от ситуации может характеризоваться как положительная, так и отрицательная эмоциональная реакция. Возникает в ответ на внезапно возникшие обстоятельства, вызывая торможение всех предыдущих эмоций и направляя все внимание человека на объект, вызвавший его. При определенных обстоятельствах может переходить в интерес |

| Страдание | Отрицательно окрашенное эмоциональное состояние. Появление связано с получением достоверной (или недостоверной) информации о невозможности удовлетворения жизненно важной потребности, которое до настоящего момента представлялось в той или иной степени возможным. Характеризуется появлением чувства одиночества, опустошения, снижением активности, жалостью к себе |

| Гнев | Отрицательно окрашенное эмоциональное состояние, которое может быть вызвано внезапно возникшим большим препятствием на пути удовлетворения исключительно важной для человека потребности. Проявляется в виде сильной внешне выраженной реакции (покраснение кожных покровов учащение пульса, напряжение мышц), сопровождается появлением чувства силы, часто неконтролируемой агрессии по отношению к препятствию или объекту, его воплощающему |

| Отвращение | Отрицательное эмоциональное состояние. Вызывается определенным объектом (предметом, другим человеком, явлением, обстоятельством), непосредственное взаимодействие с которым (физический контакт, наблюдение) резко противоречит с принципами (идеологическими, нравственными или эстетическим) установками человека. Способствует возникновению непреодолимого желания избавиться от объекта, его вызвавшего. В сочетании с гневом может выступать мотивирующим фактором для агрессивного поведения |

| Презрение | Отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое взглядами, жизненной позицией и поведением объекта в процессе общения с ним, которые представляются субъекту общения не соответствующими принятым нормам и правилам, его собственным установкам и ценностям. Приводят к деперсонализации объекта, вызвавшего данное эмоциональное состояние |

| Страх | |

| Стыд | Отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое осознанием человеком несовпадения собственных мыслей, желаний, поступков, внешности с ожиданиями окружающих и своими собственными |

| Вина | Отрицательно окрашенное эмоциональное состояние, появляющееся при нарушении моральных и (или) этических норм субъектом в ситуации, за которую он несет личную ответственность |

Если две или несколько фундаментальных эмоций в комплексе проявляются у человека относительно стабильно и часто, то они определяют какую-то его эмоциональную черту. Развитие таких эмоциональных черт сильно зависит от генетических предпосылок индивида и от особенностей его жизни. [См. приложение № 1].

К основным эмоциональным чертам человека относятся следующие [4 ; 111]:

1. Тревожность представляет собой комплекс фундаментальных эмоций, включающих страх и такие эмоции, как горе, гнев, стыд, вину и иногда интерес-возбуждение.

2. Депрессия – комплекс эмоций, включающих горе, гнев, отвращение, презрение, страх, вину и робость. Гнев, отвращение и презрение могут относиться к самому себе (внутренне направленная враждебность) и к другим (внешне направленная враждебность). В депрессию включены и такие аффективные факторы, как плохое физическое самочувствие, пониженная сексуальность, повышенная утомляемость, являющиеся часто побочными продуктами депрессии, но и обладающие мотивационными качествами для развития депрессии.

3. Любовь занимает особое место в жизни каждого человека, является источником обогащения жизни и радости. Существует много видов любви, и каждый из них имеет неповторимые признаки и каждый – особый комплекс аффектов. Общее во всех видах любви: она связывает людей друг с другом, и эта связь имеет эволюционно-биологическое, социокультурное и личностное значение.

4. Враждебность – взаимодействие фундаментальных эмоций гнева, отвращения и презрения, иногда ведущее к агрессии. В сочетании с конкретным набором знаний об объектах, на которые направлена враждебность, она перерастает в ненависть.

В многообразном спектре человеческих чувств и эмоций особо выделяют высшие чувства.

Высшие чувства — чувства, источником которых является удовлетворение сложных социальных потребностей, возникающих в процессе формирования личности. По своей сути высшие чувства представляют собой продукт высшей ступени развития человечества и наиболее богаты и сложны по своему содержанию.

Нравственными (моральными) называют чувства, переживаемые людьми при восприятии явлений действительности и сравнении этих явлений с нормами, принятыми обществом, Устойчивое проявление таких чувств является следствием усвоения человеком норм и правил нравственности, когда общечеловеческие ценности являются для него главным ориентиром вне зависимости от обстоятельств, в которые он попадает. Полярными для моральных чувств (гуманность, чувство долга, любовь, дружба, патриотизм и т.д.) являются аморальные (жадность, эгоизм, злорадство, жестокость и т. д.).

Интеллектуальными чувствами называют переживания, возникающие в процессе познавательной деятельности человека. В данном случае находит свое подтверждение принятое в отечественной психологии положение о взаимосвязи интеллектуальной и эмоциональной сфер, так как интеллектуальные чувства (любознательность, чувство радости от сделанного открытия и т. д.) являются не только сопровождающим познавательную деятельность фактором, но и стимулируют ее развитие, оказывая непосредственное влияние на точность, глубину и содержательность знаний, на скорость и продуктивность мыслительных процессов.

Следующая группа высших чувств — эстетические чувства . Они находят свое выражение в эмоциональном отношении человека к прекрасному в искусстве, окружающей жизни, природе, которые могут вызывать особое чувство восхищения. Как и эмоции вообще, эстетические чувства не являются изолированными от общей направленности личности, системы ее ценностей.

Очевидно, что эмоции оказывают влияние на все стороны личности, на ее активность, тем или иным образом влияют на ее деятельность. Теоретические изыскания в области человеческих эмоций не исчерпывают всего многообразия сочетаний индивидуальных проявлений чувственной сферы человека, но делают шаг на пути понимания ее сущности.

4. Возрастные особенности развития эмоциональной сферы личности ребёнка

При рассмотрении эмоциональных реакций в качестве сигналов удовлетворения тех или иных потребностей ребенка можно заключить, что врожденной эмоциональной обусловленностью обладают следующие потребности:

— в свободе движения (гнев);

— в получении специфических раздражителей, свидетельствующих о психической защищенности (удовольствие).

С точки зрения таких ученых, как Э.Гельгорн и Дж.Луфтбор- роу, именно эти потребности составляют основу эмоциональной жизни человека.

Общую тенденцию развития эмоциональной сферы точно выразил Г. Мюнстерберг: «Вначале чувствования вызываются только состояниями собственного тела ребенка. Голод, усталость и физическое раздражение неприятны, легкое возбуждение и принятие пищи приятны; позднее предметы внешнего мира и люди доставляют удовольствие и неудовольствие, а затем, наконец, достигается та стадия, когда вещи заменяются словами, и объекты мысли становятся источниками удовлетворения и неудовлетворения» [8;72].

Общую закономерность развития эмоциональной сферы ребенка от рождения до взросления определяет социализация содержания и форм проявления эмоций.

| № | Содержание изменений | Предпосылки и условия изменений |

| 1. | Ситуативная вариативность эмоционального реагирования | Отрыв эмоции от конкретной ситуации или объекта, выражающийся в варьировании эмоционального реагирования в зависимости от конкретной ситуации |

| 2. | Расширение ряда эмоциональных модальностей (базовые- социальные) | Переход на новый уровень взаимодействия со взрослыми и сверстниками на основе обогащения эмоционального опыта |

| 3. | Опознание эмоциональных состояний по выражению лица | Необходимость расширения средств коммуникации и сопровождения игровой деятельности при условии дифференцированности восприятия различных эмоциональных состояний |

| 4. | Социальное преобразование выражения эмоций | Произвольная регуляция эмоционального переживания и его выражения (контроль и трансформация способов эмоционального реагирования) |

| 5. | Расширение и усложнение знаний об эмоциях | Необходимый уровень когнитивного развития и объем эмоционального опыта |

| 6. | Формирование структуры представлений об эмоциях | Образование системы знаний об эмоциональном явлении, включающей причины, содержание, способы выражения и последствия определенного эмоционального переживания |

| 7. | Вербальное обозначение эмоций | Формирование «словаря эмоций», обозначающего сущность и название эмоциональных проявлений |

С точки зрения деятельностного подхода нормативно-возрастное поле эмоционального развития ребенка составляют эмоциональные новообразования. Отсюдаонтогенез эмоционального развития отечественными исследователями понимается как процесс «последовательного и закономерного возникновения и функционирования новообразований, специфических и необходимых для данного возрастного этапа» [8; 76].

Итак, деятельностный подход характеризуется следующими представлениями о ходе индивидуального эмоционального развития:

— Эмоции в процессе онтогенеза проходят путь прогрессивного развития.

— Деятельность — основа эмоционального развития.

— Эмоциональные процессы играют важную роль в регуляции деятельности.

— Онтогенез эмоций рассматривается в неразрывной связи с общим ходом психического развития.

— На развитие эмоций оказывают влияние все структурные компоненты психики (познавательные процессы, мотивационно — потребностная сфера, самосознание).

Рассмотрим каждое из эмоциональных новообразований в той последовательности, в которой они появляются в онтогенезе.

1) «Комплекс оживления»

Эмоциональная окрашенность взаимоотношений ребенка с окружающей действительностью, возникновение у младенца положительного эмоционального отношения к матери или другому близкому взрослому.

«Комплекс оживления» представляет собой систему поэтапных действий новорожденного: концентрацию на привлекшем внимание объекте (зрительное и слуховое сосредоточение) и активное привлечение внимания взрослого (движения рук и ног, улыбка и гуление).

Эмпатийные реакции младенца проявляются в форме эмоциональной идентификации и осуществляются через заражение и подражание . Так, младенец стремится разделить свои переживания со взрослым и принимать переживания взрослого.

2) Трансформация содержания эмоциональных переживаний.

По мнению А. В. Запорожца, возникновение новых эмоции, прежде всего, связано с изменением содержания и структуры деятельности ребенка. В дошкольном возрасте в контексте различных продуктивных видов деятельности (лепка, рисование), знакомства с природой и музыкой развиваютсяэстетические переживания как умение чувствовать красоту в окружающей жизни и в произведениях искусства. Занятия и дидактические игры развивают интеллектуальные эмоции: удивление, любопытство (любознательность), уверенность или сомнение в своих суждениях и действиях, радость от найденного решения. Группа интеллектуальных эмоций способствует овладению ребенком познавательной деятельностью, ее способов и приемов.Нравственные эмоции развиваются у ребенка в результате практического выполнения нравственных требований, которые предъявляют к нему окружающие люди. Группа нравственных эмоций играет важную роль в становлении личности ребенка и формировании его активной жизненной позиции.

3 Социализация эмоций.

Первоначально социализацию эмоциональной сферы ребенка определяет появление механизмовэмоциональной синтонии иэмоциональной децентрации.

Эмоциональная синтония как эмоциональное заражение появляется в период новорожденности и проходит путь развития от целостной совокупности переживаний безотносительно субъекта переживаний до сложных форм сопереживания дифференцированным объектам общения.

В дошкольном детстве синтония теряет свое значение, так как ребенок уже достаточно независим от непосредственного влияния ситуации, и само по себе эмоциональное состояние даже близкого человека уже не «заражает» его. Состояние другого человека затрагивает ребенка лишь при условии его активного включения в ситуацию возникновения этого состояния, при непосредственном знакомстве с причинами этого состояния. То есть у ребенка появляется способность поставить себя в положение другого и пережить его успех и неудачи как свои.

Децентрация рассматривается отечественными исследователями как механизм преодоления эгоцентризма личности. Он заключается в изменении позиции субъекта в результате сопоставления и интеграции позиций, отличных от его собственной. В основе эмоциональной (аффективной) децентрации лежит психологический феномен позиционного эмоционального переключения, осуществляемого изначально в непроизвольной форме: Признаки эмоциональной децентрации появляются только к 3 годам в связи с дифференцированием (отделением) себя и партнера как самостоятельных объектов общения и переживания.

На протяжении развития ребенка появляются новые сложные формы социальных переживаний —сопереживание, сочувствие, содействие другому лицу, необходимые для совместной деятельности и общения. Сопереживание — переживание субъектом тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек, через отождествление с ним.

Сочувствие — переживание собственных эмоциональных состояний по поводу чувств другого человека.

Содействие — комплекс альтруистических актов, основанных на сострадании, сопереживании и сочувствии.

Данный комплекс социальных переживаний многие исследователи определяют как различные формы протеканияэмпатийных переживаний. Таким образом, мы можем рассматривать эмпатию как «постижение эмоционального состояния, проникновение и вчувствование в переживания другого человека»[8; 79].

Старший дошкольный возраст характеризуется специфической формой протекания эмпатийного реагирования. Это связано с преобразованием эмоциональной сферы ребёнка от непосредственного эмоционального реагирования к опосредованной нравственными критериями и отношениями форме эмпатийного переживания.

Содержание эмпатийного реагирования в этом возрасте определяет характер мотивации личности.

На основе этологических исследованийэмпатического дистресса как непроизвольного реагирования на болезненные эмоциональные состояния другого в раннем возрасте М.Хоффман выделилсимпатический дистресс как осознанную эмоциональную реакцию сочувствия. «Симпатический дистресс» обусловлен собственным эмоциональным опытом негативных переживаний и формируется между 6 и 9 годами (младший школьный возраст).

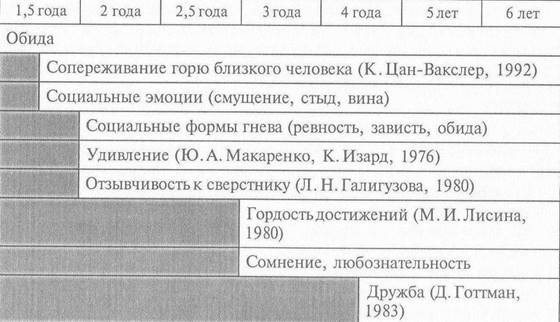

Последовательность появления эмоций и чувств у детей раннего дошкольного возраста (П. Янг).

5. Анализ программного содержания по формированию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста.

Для определения направлений формирования эмоциональной сферы детей рассмотрим задачи программ: программы социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы» и программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».

Цель программы: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности. Рассчитана на детей 3-6лет.

В программе «я-ты-мы» выделяют три основных раздела:

Раздел 1. Уверенность в себе

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды

Раздел 3. Социальные навыки

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач. Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим.

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей.

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей эстетически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми.

На каждую возрастную группу задачи прописаны по всем трём разделам: см. приложение №2.

Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»

Цель программы: ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное наименование.

Программа состоит из двух частей:

Часть 1. Работа с дошкольниками (Тренинговая программа «Давайте жить дружно», тренинговая программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»)

Часть 2. Работа с младшими школьниками (Коррекционно-развивающая программа «Я учусь владеть собой).

Данная программа направлена на работу с «предметными чувствами».

Первая программа («Давайте жить дружно») позволяет ребенку легче адаптироваться в группе детей, создает безопасное пространство общения, условия для самовыражения, объединяет всех детей совместной деятельностью, способствует повышению уверенности в своих силах, появлению сплоченности.

Вторая программа («Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь») помогает осознать те разнообразные переживания, которые возникают по мере расширения их связей с окружающим миром.

Программа представлена в виде подробных сценариев занятий. Авторы подчеркивают, что их разработки могут служить и основой для создания собственных сценариев с учетом потребностей и особенностей каждой конкретной группы, что предполагает обязательный элемент творчества в работе. Программа рассчитана на детей 4-6 лет. [См. приложение №3]

Таким образом, обе программы парциальные и направлены на развитие эмоциональной сферы ребёнка. Программы различаются по возрастам использования. Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» рассчитана на работу с более позднего возраста (с 4 лет), но при этом включает часть школьного возраста, что должно обеспечиваться качественной преемственностью программ сада и школы, что вызывает сложности. Программа же «Я-ТЫ-МЫ» полностью дошкольная и начинается с более раннего возраста (с 3 лет). Обе программы очень интересны по содержанию (включают важные рекомендации и интересные, на наш взгляд, детям занятия), программы хорошо разработаны.

Глава II . Технология формирования эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста

6. Диагностики уровня развитости эмоциональной сферы дошкольников

Основным принципом подбора адекватных для детей психодиагностических средств является адаптированность стимульных материалов, процедуры и критериев интерпретации. Диагностика эмоциональной сферы детей, являясь парциальной, принципиально не отличается от общей детской психодиагностики и также осуществляется основными диагностическими методами — тестированием, наблюдением, анкетированием, опросом, беседой и анализом продуктов детского творчества в Индивидуальной и групповой формах психодиагностического взаимодействия.

Анкетирование — диагностический метод получения социально-психологической и психологической информации на основе вербальной коммуникации. [См. приложение №4]

Наблюдение — метод психологической диагностики, состоящий в преднамеренном и целенаправленном восприятии психических явлений с целью изучения их специфических изменений при определенных условиях.

Для обеспечения объективности метода наблюдения используются специальные средства — схемы и диагност-карты наблюдений.

В ходе наблюдения следует обратить внимание на такие параметры эмоциональных проявлений, как эмоциональный фон , имеющий много общего с настроением (но это более размытия, продолжительная и устойчивая форма выражения эмоционального состояния), который может быть либо положительным, либо отрицательным. В целом эмоциональный фон даёт информацию о степени эмоционального благополучия ребенка.

Другой важный параметр — выраженность эмоций . Зачастую дошкольники не владеют культурными формами выражения эмоций, не всегда могут сдерживать такие эмоциональные проявления, как плач, крик и т. п. Важно попробовать увидеть, насколько богат и разнообразен эмоциональный мир ребенка, усвоил ли он эмоциональные оттенки, или его эмоции «плоские», односторонние, невыраженные.

Следующий важный параметр — эмоциональная подвижность . Эмоции детей более подвижны, чем у взрослых, что внешне выражается в быстрой и легкой смене от печали к радости, «от горя к веселью». Однако чрезмерно быстрая и части смена настроений говорит о повышенной эмоциональной подвижности, неустойчивости. [См. приложение №5]

Тестирование — метод психологической диагностики, использующий стандартизированные вопросы и задания (тесты), с определенной шкалой значений. Целью использования тестов является измерение уровня развития определенного психологического качества (свойства личности). [См. приложение №6, №7]

Опрос — диагностический метод выявления биографических сведений, социально-психологических особенностей (ценностных ориентаций и социальных установок), личностных и эмоциональных особенностей.

Беседа — диагностический .метод получения информации на основе вербальной (словесной) коммуникации. От анкетирования отличается исключительно устной формой проведения и отсутствием жесткой заданности и регламентации вопросов.

— свободная (не регламентированная формой и темой);

— директивная (регламентированная темой и заданной стратегией).

Анализ продуктов детского творчества — диагностический метод оценки результатов детских видов деятельности (продуктивных). Анализ производится с целью выявления уровня и особенностей психического развития в дошкольном возрасте. Центральную позицию в анализе продуктов детского творчества занимают детские рисунки.

Существует большое количество методов психологической диагностики эмоциональной сферы ребенка. Так, Л. П. Стрелковой были разработаны следующие параметры:

— адекватная реакция на различные явления окружающей среды;

— дифференциация и адекватная интерпретация эмоциональных состояний других людей;

— широта диапазона понимаемых и переживаемых эмоций, интенсивность и глубина переживания, уровень передачи эмоционального состояния в речевом плане, терминологическая оснащенность языка;

— адекватное проявление эмоционального состояния в коммуникативной сфере.

Этими методиками могут успешно пользоваться как специалисты-психологи, так и воспитатели, которые, наблюдая ребенка каждый день, имеют возможность тщательно исследовать его поведение в реальных жизненных обстоятельствах.

7. Методы и приемы развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста

Развивать эмоциональную сферу ребенка, научить его осознавать свои эмоции, распознавать и произвольно проявлять их должны и специалисты-психологи, и педагоги, и воспитатели, и родители. М. В. Ермолаева и И. Г. Ерофеева считают: «Эмоциональные процессы являются той сферой психологического бытия ребенка, которая заряжает и регулирует все остальные его функции, такие как восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др. Эмоциональные образы и эмоциональный контроль являются целью и продуктом воспитания» [13; 214].

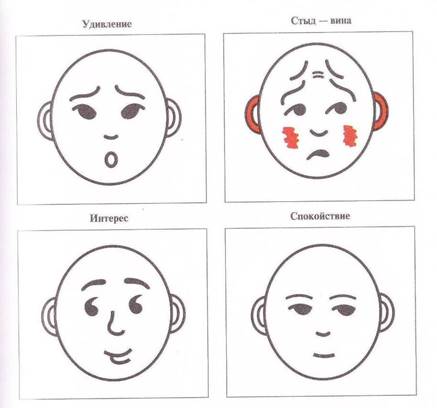

Знакомство детей с фундаментальными эмоциями осуществляется как в ходе всего учебно-воспитательного процесса, так и на специальных занятиях, где дети переживают эмоциональные состояния, вербализуют свои переживания, знакомятся с опытом сверстников, а также с литературой, живописью, музыкой. Ценность таких занятий состоит в том, что у детей расширяется круг осознаваемых эмоций, они начинают глубже понимать себя и других, у них чаще возникает эмпатия по отношению к взрослым и детям.

С помощью сюжетно-ролевых игр, подвижных игр и игровых упражнений, элементов психогимнастики, техники выразительных движений, этюдов, тренингов, психомышечной тренировки, мимики и пантомимики, литературных произведений и сказок (игр- драматизаций) способствуем развитию эмоциональной сферы ребенка.

При работе с детьми в данном направлении важно сделать акцент на развитие следующих умений:

— умение произвольно направлять свое внимание на испытываемые эмоциональные ощущения;

— умение различать и сравнивать эмоциональные ощущения, определять их характер (приятно, неприятно, спокойно, удивительно, страшно и т. д.);

— умение одновременно направлять свое внимание на мышечные ощущения и на экспрессивные движения, сопровождающие любые собственные эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие.

На групповых занятиях работа идет параллельно по четырем основным направлениям:

Аксиологическое направление предполагает формирование умения принимать самого себя и других людей, при этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки.

Инструментальное направление требует формирования у ребенка умения осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, т. е. формирования личностной рефлексии.

Потребностно-мотивационное направление заключается в формировании умения находить в трудных ситуациях силы внутри себя, принимать ответственность за собственную жизнь, умения делать выбор, в формировании потребности в самоизменении и личностном росте.

Развивающее направление предполагает для дошкольников адекватное ролевое развитие, а также формирование эмоциональной децентрации и произвольной регуляции поведения.

В занятиях используются следующие методические средства:

1) Ролевые игры (ролевая гимнастика, включающая ролевые действия и ролевые образы, и психодрама), которые основываются на понимании социальной роли человека в обществе. К основным нарушениям ролевого развития у детей обычно относят ролевую ригидность — неумение переходить из роли в роль, ролевую аморфность — неумение принимать любую роль, отсутствие ролевой креативности — неумение продуцировать новые образы, принятие патологических ролей.

2) Психогимнастические игры , основывающиеся на теоретических положениях социально-психологического тренинга. В этих играх формируется:

— принятие своего имени;

— принятие своих качеств характера;

— принятие своего прошлого, настоящего, будущего.

3) Коммуникативные игры:

— игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в другом человеке его достоинства и обеспечивать другого вербальными и невербальными «поглаживаниями»;

— игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения;

— игры, обучающие умению сотрудничать.

4) Игры и задания , направленные на развитие произвольности , осознание таких понятий, как «хозяин своих чувств» и «сила воли».

5) Игры , направленные на развитие воображения : вербальные игры, невербальные игры и «мысленные картинки».

6) Задания с использованием «терапевтических» метафор . Систематическое предъявление детям метафор приводит к усвоению ими основной идеи метафоры: «каждый человек способен изменить ситуацию», «безвыходных ситуаций не бывает», тем самым у ребенка формируется «механизм самопомощи».

7) Релаксационные методы — использование упражнений, основанных на методе активной нервно-мышечной релаксации Э. Джекобсона, дыхательные техники, визуально- кинестетические техники.

8) Использование эмоционально-символических методов. Эта группа методов базируется на представлении К. Юнга и его последователей о том, что формирование символов отражает стремление психики к развитию и превращение символов или образцов фантазии в осязаемые факты с помощью рисования, сочинения рассказов и стихов, лепки способствует личной интеграции. Можно использовать две основные модификации эмоционально-символических методов, предложенных Дж. Алланом:

— групповое обсуждение различных чувств: радости, обиды, гнева, страха, печали, интереса (как необходимый этап для обсуждения используются детские рисунки, выполненные на темы чувств. При этом на стадии рисования иногда исследуются и обсуждаются чувства и мысли, которые не удается раскрыть в процессе вербального общения);

— направленное рисование , т. е. рисование на определенные темы.

При прослушивании «терапевтических» метафор целесообразно использовать рисование (детям предлагается изобразить любую картинку, навеваемую метафорой).

Рассмотрим основные преимущества используемых методов при развитии основ произвольности психической регуляции у детей дошкольного возраста.

1) Игры-драматизации . Их преимущество состоит в том, что персонажами игр становятся сами дети. В ходе игры дети не только получают удовольствие от познания окружающего мира, но и при этом учатся управлять собой. Участие детей в игре является добровольным. Элементами игр выступают специальные упражнения, объединенные в группы и направленные на развитие умений произвольной регуляции в различных сферах деятельности. Каждое упражнение включает фантазию (мысли и образы), чувства (эмоции и переживания) и движения ребенка для того, чтобы он учился произвольно воздействовать на каждый элемент этой триады. Чтобы ход общей игры не прерывался, все упражнения объединяются содержанием сюжетно-ролевой игры. Отсутствие каких-либо внешних атрибутов — одно из условий игр. Все предметы и события игрового сюжета должны быть воображаемыми, т. е. обозначаться физическими действиями или замещаться предметами обычного окружения. Каждая часть занятий решает не одну, а несколько совершенно самостоятельных задач, по-своему важных для развития эмоциональной сферы ребенка. В сюжет игры включаются творческие идеи и предложения самих детей.

2) Психогимнастика выражает какой-либо образ фантазии, насыщенный эмоциональным содержанием. Психогимнастические упражнения используют механизм психофизического эмоционального единства. Например, ребенок не только выполняет резкие ритмические махи руками, а представляет себя веселым зайчиком, играющим на воображаемой трубе. Это упражнение доставляет ему массу удовольствия, включает его фантазию, улучшает ритмичность движения. В последовательности психогимнастических упражнений важно соблюдать чередование и сравнение противоположных по характеру движений (напряженных и расслабленных, резких и плавных, частых и медленных, дробных и цельных, едва заметных пошевеливаний и совершенных застываний, вращений тела и прыжков, свободного продвижения в пространстве и столкновения с предметами), сопровождаемых попеременно мышечным расслаблением и напряжением. Такое чередование движений гармонизирует психическую деятельность мозга. При этом упорядочивается психическая и двигательная активность ребенка, улучшается настроение, сбрасывается инертность самочувствия.

3) Упражнения на эмоции и эмоциональный контакт направлены на развитие у детей способности понимать, осознавать, правильно выражать и полноценно переживать свои и чужие эмоции. Игровое и психологическое содержание этих упражнений призвано решать следующие задачи:

— фиксировать внимание ребенка на чужих проявлениях эмоций;

— подражательно воспроизводить чужие эмоции, фиксируя мышечные ощущения;

— анализировать и словесно описывать мышечные ощущения при проявленных эмоциях;

— повторно воспроизводить эмоции, контролируя ощущения.

4) Коммуникативные упражнения , при которых происходит тренировка общих способностей невербального воздействия детей друг на друга (эмоциональные проявления и контакты — пантомимы). В эти упражнения включаются обмен ролями партнеров по общению и оценка эмоций. Главным инструментом, которым овладевает ребенок, выполняя данные упражнения, является умение сопереживать, освобождаться от эмоциональной напряженности, свободно проявлять эмоции, активно общаться.

5) Мимические и пантомимические этюды , в которых выразительно изображаются отдельные эмоциональные состояния (радость, удивление, интерес, гнев и другие), связаные с переживанием телесного и психического довольства или недовольства. С помощью этюдов дети знакомятся с элементами выразительных движений мимикой, жестом, позой, походкой.

6) Психомышечная тренировка нацелена на снятие психоэмоционального напряжения, внушение желательного настроения, улучшение самочувствия и настроения, закрепление положительных эмоций, стимулирующих и упорядочивающих психическую и физическую активность детей, приводящих в равновесие их эмоциональное состояние.

7) Элементы психологического тренинга позволяют воссоздать и проиграть реальную ситуацию, окружающую ребенка, а также найти выход из нее как с положительным, так и с отрицательным результатом. В данном случае ребенок наглядно может убедиться в том, что в любой ситуации можно найти несколько вариантов решений. Причем ребенок сам может повлиять на исход ситуации, выбирая для себя наиболее подходящий.

Содержание коррекционной работы по развитию эмоциональной сферы можно структурно представить следующим образом:

1) Комфортная организация режимных моментов.

2) Оптимизация двигательной деятельности через организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий:

— подвижных игр (в том числе народных);

— игровых заданий и упражнений;

— игры-упражнения на эмоции и эмоциональный контакт;

5) Занятия-образы, игры-драматизации, сказкотерапия.

7) Телесно-ориентированные методы, психомышечная тренировка.

8) Посещение комнаты психологической разгрузки.

— организацию совместной деятельности;

— организацию театрализованных игр и т. п.

10) Использование наглядных пособий:

Обучающие способы, приемы и содержание заданий по развитию эмоций

1. Рассматривание собственной мимики перед зеркалом . Сознательное изменение выражения лица и ответ ребенка на вопрос взрослого: «Что теперь чувствуешь?» —• отрабатывается связь между мимическим проявлением и эмоциональным самочувствием (прямая и обратная).

2. Игра «Артисты немого кино» — проводится перед зеркалом; возможны разные формы игры: задается текст или эмоциональный звуковой образ, который сопровождается мимическими и Пантомимическими эмоциями «артиста»; воспроизводится определенная мимическая эмоция, и под нее ребенок подбирает ситуацию, соответствующего персонажа и т. д. Активное использование видеотехники.

3. «Мимический диктант» —специальный текст (например, «сценарий фильма») сопровождается мимикой, вокализациями-звукоподражаниями и пантомимикой ребенка; проводится перед зеркалом.

4. Тот же «мимический диктант», но записанный на видеопленку ; ребенок может сравнить свою экспрессию с эмоциональной выразительностью других детей (только при желании ребенка). Неудачи не отмечаются, удачи вызывают положительную оценку взрослого; здесь же отрабатывание разных видов походки, особое выделение благородства движений и походки, обучение способам связи собственного внутреннего самочувствия и выражения его в походке (красота, легкость, собранность и т. д.).

5. Эмоциональный аутотренинг через эмоциональную идентификацию (отождествление) с любым персонажем — поскольку в подобной ситуации ребенок всецело сосредоточен на взаимодействии и общении с персонажем, взрослый голосом и поступками персонажа может открывать ребенку его эмоциональный образ, который для него чаще всего отсутствует, корректировать его, поддерживать позитивные стороны, снимать неуверенность в проявлении своих эмоций, подчеркивать их эстетические стороны и т. п.

6. Рассказывание сказок, историй (извлеченных из литературных источников, придуманных взрослым или самим ребенком ) от первого лица , где вместо главного персонажа — «Я»; воспитатель при этом старается задержать ребенка на передаче своих внутренних переживаний. Такой рассказ в группе может подхватываться детьми по цепочке, но каждый, продолжая сюжет, говорит только от себя (здесь ребенку открывается возможность сравнить свои собственные переживания с переживаниями других детей и взрослого) и т. д.

7. Проигрывание ситуаций и сюжетов , где от ребенка требуется произвольная регуляция эмоций: хладнокровие, эмоциональная выдержка, овладение своим страхом или неуместным весельем, преодоление неуверенности. Например, принятие ребенком роли спортсмена на чемпионате, когда остальные дети создают эмоционально-выразительный фон болельщиков. Ребенок—«чемпион» не должен поддаться эмоциональному воздействию, должен устоять перед общим эмоциональным настроем и т. п. И наоборот, использование взрослым эмоционального заряжения и коллективного сопереживания для изменения качественного соотношения эмоциональных переживаний, составляющих структуру эмоциональной сферы «Я» ребенка.

8. Создание «автопортрета» — рисунок, «фотография» (рисование своего портрета в игре в фотографию). В семье — игра-упражнение «Какой Я»: ребенок диктует взрослому «Письмо незнакомому другу», в котором «описывает» свои особенности и воссоздает свой эмоциональный образ.

Продуктивная деятельность ребенка представляет огромные возможности для его обучения.

Самое близкое окружение ребенка — это его игрушки, любимые и заброшенные. Орудия и предметы детской изобразительной, конструктивной и других видов деятельности предстают перед детьми как помощники, как друзья их творчества. Используя игрушку в занятиях, взрослый может провести с ребенком игру-беседу «Разговор с игрушками по душам». В этой игре можно задать ребенку следующие вопросы:

— «Почему та или иная игрушка (или кукла) такая грустная, веселая или довольная?»

— «Что переживала, чувствовала игрушка в определенный момент совместной жизни с ребенком?»

— «Что можно сделать для куклы, чтобы она засмеялась, обрадовалась?» и т. д.

— Пусть кукла устами ребенка ответит, что она думает о своем хозяине или хозяйке.

Ребенок в этой игре выступает в двух ролях — своей собственной и куклы.

Эту игру-беседу важно строить, исходя из особенностей отношения ребенка к игрушке.

Отработка навыков проходит в три этапа:

— получение информации о содержании того или иного навыка;

— применение полученных знаний в конкретных ситуациях (отработка навыка);

— перенос навыков, освоенных на занятиях, в повседневную жизнь ребенка.

Важно отметить, что последнее осуществимо только при тесной связи педагога-психолога, воспитателя с родителями детей, посещающих занятия.

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:

Эмоциональная сфера человека в процессе развития переживает несколько стадий. Начиная от младенчества, до взрослого состояния эмоциональная сфера постоянно. Но те высокие нравственные, эстетические и интеллектуальные чувства, которые характеризуют развитого взрослого человека и которые способны вдохновить его на большие дела и на благородные поступки, не даны ребенку в готовом виде от рождения. Они возникают и развиваются под влиянием социальных условий жизни и воспитания. Опосредованно, через отношение к другим людям у человека устанавливается отношение к самому себе. Для всего психического здоровья человека главной целью является его правильное эмоциональное воспитание с самого раннего детства и на протяжении всей жизни. Эмоциональное развитие дошкольника является одним из существенных условий, обеспечивающих эффективность процесса обучения и воспитания. Необходимо использовать специально организуемые разные виды детской деятельности. Создание в этой деятельности условий для взаимоотношений с окружающими (взрослыми, сверстником, персонажем), а также включение ребенка в разнообразные жизненные ситуации, значимые и неподдельные для него, в которых бы выявился уже приобретенный и формировался новый эмоциональный опыт ребенка, — все это может обеспечить существенный воспитательный эффект, развить нравственные побуждения ребенка. Наиболее сильный и важный источник переживаний ребенка — его взаимоотношения с другими людьми — взрослыми и детьми. Когда окружающие ласково относятся к ребенку, признают его права, он испытывает эмоциональное благополучие — чувство уверенности, защищенности. Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям.

В работе были подробно рассмотрены разные классификации эмоций, даны основные определения. Выяснилось, что эмоциональное развитие детей имеет возрастные особенности. Так, если в младшем дошкольном возрасте происходит развитие и осознание таких базовых эмоций как радость, страдание, гнев, удивление, то в старшем дошкольном возрасте происходит закрепление этих эмоций, развитие и осмысление новых не знакомых ранее ребёнку эмоций, происходит формирование общественных мотивов. В этом возрасте эмоции – это уже не просто мгновенная реакция на ситуацию, а её осмысление. Формируется эмоциональное предвосхищение, когда ребёнок может предвидеть возможные результаты деятельности, предвидеть реакцию на его поведение со стороны других людей. Старший дошкольник начинает включать в процесс управления своими эмоциями слова. Знание воспитателем особенностей эмоциональной сферы является важнейшим средством развития ребёнка.

В процессе работы были проанализированы труды выдающихся педагогов и психологов, а также методическая и научная литература. Важно отметить, что проблема эмоционального развития детей рассматривается в литературе как в педагогическом, так и психологическом аспектах, а вернее, в их сочетании. Дело в том, что эмоциональное неблагополучие может являться как следствием психических расстройств, так и неправильное эмоциональное воспитание ребёнка может в конечном итоге привести к развитию психических болезней.

Также были подобраны тесты и задания, направленные на выявление эмоционального состояния детей, определение объёма знаний детей о чувствах и эмоциях. Были найдены наиболее содержательные методы и приёмы формирования чувств и эмоций у дошкольников.

Таким образом, педагогам необходимо проводить целенаправленную и последовательную работу по развитию эмоциональной сферы дошкольников. Активировать эмоции детей через разные виды деятельности, отдавая предпочтение игре. Подбирать подходящие методы и приёмы, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности эмоционального развития детей.

Можно сделать вывод, что эмоции это корень всего нашего жизненного состояния, общения, развития и существования в этом мире, так как мы реагируем на мир через свои эмоции.

1. Алхимия эмоций: немного о природе чувств и страстей / Игорь Исаев, — М.: Беловодье, 2009

2. В мире детских эмоций: пособие для практ. работников ДОУ/ Т. А. Данилина, В. Я. Зедгенидзе, Н. М. Степина. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008.

3. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития дошкольников. Учебно-методическое пособие. — М.: Педагогическое общество России, 2006

4. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология: Логические схемы. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002.

5. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова. — М.: Педагогика,1991

6. Дружинин В. Е. Психология эмоций, чувств, воли. — М.: ТЦ Сфера, 2003.

7. Зеньковский В.В. Психология детства. — Екатеринбург: Деловая книга, 1995

8. Изотова Е. И., Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребёнка: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

9. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие — М.: Генезис. 2002.

10. Левис Ш., Левис Ш.К. Ребенок и стресс. – СПб: Питер Пресс, 1996.

11. Лешли Д. Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и решать проблемы. – М.: Просвещение, 1991.

12. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами психогимнастики: практическое пособие для психологов, воспитателей, педагогов / Г.Н. Жучкова. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008.

13. Особенности и средства развития эмоциональной сферы дошкольников: Учеб. пособие / М. В. Ермолаева, И. Г. Ерофеева. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2008.

14. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / Под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неверович. – М., 1986.

15. Сикорский И. А. Воспитание в возрасте первого детства. — Спб., 1884.

16. Эмоциональное развитие дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.Д. Кошелева, В. И. Перегуда, О.А. Шаграева; Под ред. О.А. Шаграевой, С.А. Козловой. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

17. Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников: Методические рекомендации. — М.: ТЦ Сфера, 2008.

18. Я-Ты-Мы: Программа социально-эмоционального развития дошкольников. сост. Князева О.Л., «Мозаика-Синтез» – 2005

Характерные мимические изменения для различных эмоций (соответственно трем зонам лица)

1. Брови подняты и сдвинуты. Морщины только в центре лба

2. Верхние веки подняты так, что видна склера, а нижние приподняты и напряжены

3. Рот раскрыт, губы растянуты и напряжены

1. Брови высоко подняты и округлены. Горизонтальные морщины пересекают весь лоб

2. Верхние веки подняты, а нижние опущены так, что над радужной оболочкой видна склера

3. Рот раскрыт, губы и зубы разъединены, напряжения или натяжения в области рта нет

1. Брови и лоб спокойные

2. Верхние веки спокойные, нижние веки приподняты, но не напряжены; под нижними веками морщинки. У наружного края уголков глаз морщинки — «гусиные лапки»

3. Рот закрыт, уголки губ оттянуты в стороны и приподняты. От носа к внешнему краю губ тянутся морщинки — носогубные складки

1. Брови опущены и сведены, между бровями вертикальные складки

2. Верхние веки напряжены, нижние веки напряжены и приподняты

3. Рот закрыт, губы сжаты

1. Брови слегка опущены

2. Верхние веки опущены, нижние веки приподняты, но не напряжены; под нижними веками морщинки

3. Нос наморщен. Рот закрыт. Верхняя губа поднята, нижняя губа также поднята и выдвинута вверх по направлению к верхней губе

1. Внутренние уголки бровей подняты вверх

2. Внутренние уголки верхних век приподняты

3. Рот закрыт, уголки губ опущены, напряжения или натяжения в области рта нет

(Е. П. Ильин Эмоции и чувства)

Младший дошкольный возраст.

| № | Тема занятия | Программное содержание | ||

| Раздел 1. Уверенность в себе | ||||

| 1 | Ребёнок и кукла | Учить детей выделять общие отличительные признаки человека и его подобия — куклы | ||

| 2 | Отражение в зеркале | Знакомить детей с отражением в зеркале | ||

| 3 | Какого цвета твои волосы | Знакомить детей с отличительными особенностями своей внешности — цветом волос | ||

| 4 | Какого цвета твои глаза | Знакомить детей с отличительными особенностями своей внешности — цветом глаз | ||

| 5 | Ребята и зверята | Определять вместе с детьми их предпочтения по отношению к разным домашним животным | ||

| 6 | Какой подарок ты хочешь получить | Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и игрушках | ||

| 7 | Вкусы бывают разные | Определять вместе с детьми их предпочтения в еде, помочь им понять, что вкусы бывают разные | ||

| Раздел 2. Чувства, желания, взгляды | ||||

| 1 | Как мы выражаем свои чувства | Учить детей понимать эмоциональные состояния других людей по выражению лица, позе, жестам | ||

| 2 | Грусть, радость, спокойствие | Помочь детям понять причины возникновения основных эмоциональных состояний; учить определять их по внешним проявлениям | ||

| 3 | Изменение настроения | |||

| 4 | Страх | Помочь детям понять причины возникновения страха, способствовать профилактике страхов у детей | ||

| Раздел 3. Социальные навыки | ||||

| 1 | Взаимопомощь | Формировать у детей элементарные представления о значении взаимопомощи на примерах сказочных сюжетов и персонажей | ||

| 2 | Плохо быть одному | Формировать у детей первые представления об одиночестве и о том, как важно иметь друга | ||

| Ссора и примирение | Помочь детям понять некоторые причины возникновения ссоры, учить простым способам выхода из конфликта | |||

Средний дошкольный возраст

| № | Тема | Программное содержание | ||||

| Раздел 1. Уверенность в себе | ||||||

| 1 | Твоя любимая еда | Продолжать определять вместе с детьми вкусы и предпочтения в еде, сравнивать со вкусами и предпочтениями других людей | ||||

| 2 | Твоё любимое занятие | Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и занятиях, сравнивать с предпочтениями других | ||||

| 3 | Животное, которое тебе нравится | Продолжать определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по отношению к животным, сравнивать с предпочтениями других людей | ||||

| 4 | Растение, которое тебе нравится | Определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по отношению к растениям, сравнивать с предпочтениями других людей | ||||

| 5 | Любимый цвет | Определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по отношению к цвету, сравнивать со вкусами других людей | ||||

| 6 | Твоя любимая сказка | Определять вместе с детьми их предпочтения по отношению к сказкам, сравнивать с предпочтениями других | ||||

| 7 | Цвет глаз и цвет волос, которые тебе нравятся | |||||

| 8 | С кем ты хочешь подружиться | Определять вместе с детьми их предпочтения при выборе друга | ||||

| 9 | Дом, в котором ты хочешь жить | Определять вместе с детьми их предпочтения по отношению к предметам обстановки и быта | ||||

| Раздел 2. Чувства, желания, взгляды | ||||||

| 1 | Погода и настроение | Помочь детям осознать, какие чувства и настроения вызывает у них та или иная погода | ||||

| 2 | На природе | Учить детей осознавать, как влияет природа на их чувства и настроения | ||||

| 3 | Мимика | Продолжать знакомить детей с внешними выражениями разных эмоциональных состояний | ||||

| 4 | Добрый, злой | Помочь детям понять, что такое «злость», «доброта» | ||||

| 5 | Грустно | Помочь детям понимать и распознавать, что такое «грустно» и что значит «плохое настроение» | ||||

| 6 | Гнев | Учить детей распознавать по внешним признакам состояние гнева | ||||

| 7 | Страх | Помочь детям справляться со своими страхами | ||||

| 8 | Удивление | Учить детей узнавать по внешним признакам эмоциональное состояние «удивление» | ||||

| 9 | Спокойствие | Учить детей распознавать эмоциональное состояние «спокойствие» | ||||

| 10 | Радость | Учить детей распознавать эмоциональное состояние «радость» | ||||

| 11 | Маски эмоций | Помочь детям устанавливать связь между разными эмоциями и причинами, которые их вызывают | ||||

| 1 | Сочиняем истории про себя и своих друзей | Побуждать детей сочинять несложные стишки и истории, в которых героями становятся они сами, способствовать повышению самооценки детей | ||||

| 2 | Порядок в твоём доме | Приучать детей содержать в порядке свое жилье и проявлять особую заботу о его красоте и чистоте, если в дом приходят гости | ||||

| 3 | Как принять гостей | Учить детей позитивным поддерживающим приемам общения со сверстниками; помочь детям понять, в чем состоит роль хозяина дома | ||||

| 4 | Что надеть в гости | Помочь детям понять, что воспитанный человек всегда выглядит опрятно, и это приятно окружающим; приучать детей следить за своим внешним видом | ||||

| 5 | Обмен приветствиями при встрече | Способствовать освоению детьми основных правил этикета при обмене приветствиями при встрече; помочь им понять, что одни и те же высказывания могут быть восприняты окружающими по-разному (и как невежливые, и как насмешливые, и как шутливые) | ||||

| 6 | Как выбирать подарок | Учить детей позитивным поддерживающим приемам общения; помочь им понять, как можно порадовать друга подарком | ||||

| 7 | Как вести себя за столом | Способствовать освоению детьми основных правил этикета в поведении за столом | ||||

| 8 | Ссора | Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, соблюдать очередность, извиниться и др.) | ||||

| 9 | Обмен приветствиями при прощании | Способствовать освоению детьми основных правил этикета в процессе обмена приветствиями при прощании; помочь им понять, что это не только правила вежливости, но и способы установления межличностных отношений с другими людьми | ||||

Старший дошкольный возраст

Каждый привлекателен по-своему

Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»

Тренинговая программа «Давайте жить дружно!»

— развивать чувство принадлежности к группе;

— развивать навыки позитивного социального поведения.

— дать ребенку возможность ощутить свою принадлежность к группе, выразить свое настроение;

— учить детей ощущать близость, тепло другого.

• развивать чувство единства, сплоченности;

• учить детей действовать согласованно.

— развивать групповую сплоченность;

— повышать у детей уверенность в себе.

— повышать у детей уверенность в себе;

— развивать координацию движений;

— развивать слуховое восприятие.

— повышать у детей уверенность в себе;

— формировать позитивное отношение к сверстникам.

— укреплять чувство единства;

— развивать тактильное восприятие;

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»

| № занятия | Цели занятия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Номер | Ответы | Баллы | Номер | Ответы | Баллы |

| вопроса | вопроса | ||||

| За | Да | 1 | 106 | Человек | 1 |

| Нет | 1 | Ситуация | 1 | ||

| Не могу сказать | 0 | Предмет | 1 | ||

| Не могу сказать | 0 | ||||

| 4 | 7—9 строк заполнено | 3 | 11 | Всегда | 1 |

| 3—7 строк заполнено | 2 | Иногда | 1 | ||

| 1—3 строк заполнено | 1 | Никогда | 0 | ||

| 9 строк не заполнено | 0 | ||||

| 5 | 7—9 строк заполнено | 3 | 12 | Да | 1 |

| 3—7 строк заполнено | 2 | Нет | 1 | ||

| 1 — 3 строк заполнено | 1 | Не могу сказать | 0 | ||

| 9 строк не заполнено | 0 |

| Номер | Ответы | Баллы | Номер | Ответы | Баллы |

| вопроса | вопроса | ||||

| 6 | Всегда | 2 | 13 | Да | 1 |

| Иногда | 1 | Нет | 1 | ||

| Никогда | 0 | Не могу сказать | 0 | ||

| 7 | Постоянно | -1 | 14а | Да | 1 |

| По ситуации | 2 | Нет | 1 | ||

| Редко | 1 | ||||

| Никогда | 0 | ||||

| 8а | Да | 1 | 146 | Да | 1 |

| Нет | 1 | Нет | 1 | ||

| Не могу сказать | 0 | Не могу сказать | |||

| 86 | Да | 1 | 15 | Самочувствие | 1 |

| Нет | 1 | Ситуации | 1 | ||

| Не могу сказать | 0 | Темперамент | 1 | ||

| Не знаю | 0 | ||||

| 9а | Да | 1 | 16а | Часто | 4 |

| Нет | 1 | По ситуации | 3 | ||

| Не могу сказать | 0 | Если | 2 | ||

| спрашивает | 1 | ||||

| Редко | 0 | ||||

| Никогда | |||||

| 10а | Радостное | 1 | 17 | Поведение | 1 |

| Печальное | 1 | Слова | 1 | ||

| Не могу сказать | 0 | Зависимость | 1 | ||

| Не знаю | 0 | ||||

| Не проявляется | -1 |

Выделяют следующие ситуации, в которых эмоциональное состояние ребенка проявляется наиболее ярко, что дает возможность пронаблюдать и оценить степень эмоционального реагирования ребенка на данные воздействия.

— приход в детский сад;

— незнакомая, удивительная игрушка;

— плач, крик сверстника, друга;

— нападение сверстника, друга;

— неуспешность в деятельности;

— запрет, ругань, крик со стороны взрослого;

— появление и приближение незнакомых взрослых или детей.

— уход матери, близкого взрослого;

— желание иметь что-то, чем обладает сверстник;

— желание иметь что-то, чем обладает взрослый;

— желание иметь что-то, что нельзя взять;

— сложная в использовании игрушка, поломка игрушки;

— внимание близкого обращено на другого ребенка;

— другой ребенок забирает игрушку, нападает, дразнится, прячет игрушку;

— сверстники не принимают в игру;

— неуспешность на занятиях;

— воспитатель забирает игрушку;

— приход в детский сад/домой;

— выполнение задания, действия;

— восприятие собственного отражения в зеркале;

— восприятие отражения другого ребенка, друга в зеркале;

— внимание, похвала другого человека при взаимодействии и общении;

— смешные незнакомые звуки;

— воспитатель заигрывает с детьми, веселит их.

— приход в детский сад;

— уход матери, близкого взрослого;

— игра, общение со сверстниками;

— невнимание со стороны взрослого;

— наказание, порицание взрослого;

— трудности при выполнении задания;

— сверстники не принимают в игру.

— приход в группу, прогулка;

— рассказ взрослого или показ чего-либо;

— проявление интереса на прогулке, во время занятия к предметам окружающей среды, явлениям природы;

— подготовка к праздникам.

— появление чего-либо/кого-либо в группе;

— на занятиях (прогулке) услышал или увидел что-то новое;

— знакомый сверстник, друг ведет себя по-другому;

— близкий взрослый общается иначе.

Таблицы фиксации результата:

Оценка эмоционального состояния ребенка в группе детского сада

Код ребенка__ возраст__ № группы

| Дата | Деятельность в режимные моменты | ||||

| Индивидуальное поведение | Поведение в общении | ||||

| Р-Р | Р-В | Р-С | |||

| Дата | Организованная деятельность (учебная,развлекательная) | ||||

| Индивидуальное поведение | Поведение в общении | ||||

| Р-В | Р-С | ||||

| Дата | Неорганизованная деятельность (свободная игра) | ||||

| Индивидуальная | Совместная | ||||

| Р-В | Р-С | ||||

Оценка состояния эмоционального благополучия группы

| Ф.И. ребенка | Деятельность в режимные моменты | |||||||

| Индивидуальное поведение | Поведение в общении | |||||||

| Р | Г | С | П | Р | Г | С | П | |

| Ф.И. ребенка | Организованная деятельность (учебная, развлекательная) | |||||||

| Индивидуальное поведение | Поведение в общении | |||||||

| Р | Г | С | П | Р | Г | С | П | |

| Ф.И. ребенка | Неорганизованная деятельность (свободная игра) | |||||||

| Индивидуальное поведение | Поведение в общении | |||||||

| Р | Г | С | П | Р | Г | С | II | |

Р — радость, Г — гнев, С — страх, П — печаль.

Эмоциональная идентификация диагностическая методика для детей дошкольного и младшего школьного возраста (Е. И. Изотовой)

В настоящее время «Эмоциональная идентификация» используется в практике как основная методика для детей дошкольного возраста и ее модификация — для младшего школьного возраста.

— общая — выявление особенностей идентификации эмоций различных модальностей у детей дошкольного возраста, индивидуальных особенностей эмоционального развития;

— диагностическая серия № 1, № 2:

выявление сформированности двух компонентов процесса опознания эмоций — восприятия и понимания эмоциональных состояний;

— диагностическая серия № 2:

· определение уровня произвольного выражения эмоций различной модальности (радость, гнев, печаль, страх, отвращение, презрение, зависть);

· выявление объема эмоционального опыта и эмоциональных представлений;

· выявление фактора эмоциональной напряженности.

1) восприятие экспрессивных признаков (мимических);

2) понимание эмоционального содержания;

3) идентификация эмоций;

4) вербализация эмоций;

5) воспроизведение эмоций (выразительность и произвольность);

6) актуализация эмоционального опыта и эмоциональных представлений;

7) индивидуальные эмоциональные особенности (фактор эмоциональной напряженности, форма эмоционального реагирования, эмоциональный стиль).

Дифференциация результатов по показателям 3, 41 5 осуществляется по трем уровням: низкому, среднему, высокому.

Дифференциация результатов по показателям 6, 7 осуществляется по качественным характеристикам.

Дифференциация результатов по показателям 1, 2 осуществляется по типологическому соответствию.

Диагностическая серия № 1 (для детей 4—5 лет)

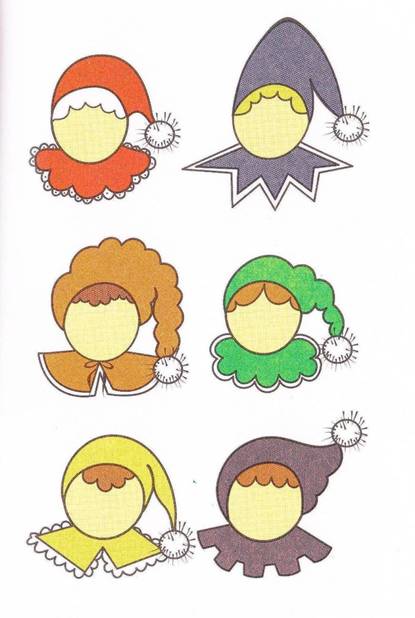

Этап 1 Стимульный материал: 4—6 карточек с изображениями гномов.

Инструкция 1: Хочешь, я расскажу тебе сказку о гномиках?Жили- были неразлучные друзья гномы: весельчак ЭХ, злюка УХ, плакса ОХ, бояка ОЙ, привереда ФУ, завида (ябеда) АГА. Гномы всегда играли вместе, хотя иногда ссорились.

В процессе инструкции осуществляется показ мимикой. При необходимости проанализировать соответствие имени каждого гнома определенному эмоциональному состоянию. Далее показать 4 — 6 карточек с лицами гномов.

Инструкция 2: Посмотри, здесь нарисованы все гномики. Попробуй отгадай, кто из них весельчак, злюка, плакса, бояка, привереда, завида (ябеда). Как ты догадался?

При затруднениях у ребенка обращать внимание на брови, рот, глаза изображения. Использовать показ мимикой. В процессе выполнения задания фиксировать выбор, номер попытки с правильным выбором, вид помощи.

Стимульный материал: лист белой бумаги, цветные карандаши.

Инструкция: А какой гномик тебе нравится больше? Почему? Расскажи о нем (нарисуй его). А какой гномик тебе нравится меньше всех? Почему? Расскажи о нем (нарисуй его).

Дата рождения _______ Возраст

Дата обследования____ Время _

Модальность (характеристика гномика)

Оптимистичность (весельчак — №1)

Пессимистичность (плакса — № 3)

Тревожность (бояка — № 4)

Капризность (привереда — № 5)

Завистливость (завида-ябеда — № 6)

| Примечания |

| Рассказ |

| Особенности рисунка |

Диагностическая серия № 1

Стимульный материал: лист белой бумаги, цветные карандаши, 6 карт с изображениями лиц гномов.

Инструкция 1: Хочешь, я расскажу тебе сказку о гномиках? Жили- были неразлучные друзья гномы: весельчак ЭХ, злюка УХ, плакса ОХ, бояка ОЙ, привереда ФУ, завида (ябеда) АГА. Гномы всегда играли вместе, хотя иногда ссорились.

В процессе инструкции осуществляется показ мимикой, при необходимости проанализировать соответствие имени каждого гнома определенному эмоциональному состоянию. Далее показать поочередно 6 карт с лицами гномов.

Инструкция 2: Посмотри, здесь нарисованы все гномики. Попробуй отгадай, кто из них весельчак, злюка, плакса, бояка, завида (ябеда), привереда. Как ты догадался?

При затруднениях у ребенка обращать внимание на брови, рот, глаза изображения. Использовать показ мимикой. В процессе выполнения задания фиксировать выбор, номер попытки с правильным выбором, вид помощи.

Инструкция 3: А какой гномик тебе нравится больше? Почему? Расскажи о нем. А какой гномик тебе нравится меньше всех? Почему? Расскажи о нем.

Стимульный материал: карта с цветным изображением 6 гномов (лица не прорисованы), цветные карандаши.

Инструкция: Однажды гномики попросили художника нарисовать их всех вместе на одном портрете. А художник забыл (не успел) нарисовать им лица. Может быть, ты закончишь портреты, ты же знаешь, как гномики выглядят ? С кого начнешь ? Выбирай! У каждого гнома свой любимый цвет, поэтому все колпачки должны быть разноцветные. Как ты думаешь, какой колпачок подходит каждому гному?

При затруднениях использовать показ мимикой, показ карточек с лицами гномов. В процессе выполнения задания фиксировать очередность выбора при прорисовке лиц, цвет колпачка, вербальное сопровождение, вид помощи.