3.3. Темперамент как свойство личности

Темперамент (с лат. «надлежащее соотношение частей») – это индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической деятельности и поведения.

Название темпераментов впервые ввел древнегреческий врач Гиппократ, который связывал виды темпераментов с преобладанием в организме человека различных жидкостей: крови (сангвис) – у сангвиника, желтой желчи (холэ) – у холерика, слизи (флегмы) – у флегматика и черной желчи (мелайна холэ) – у меланхолика.

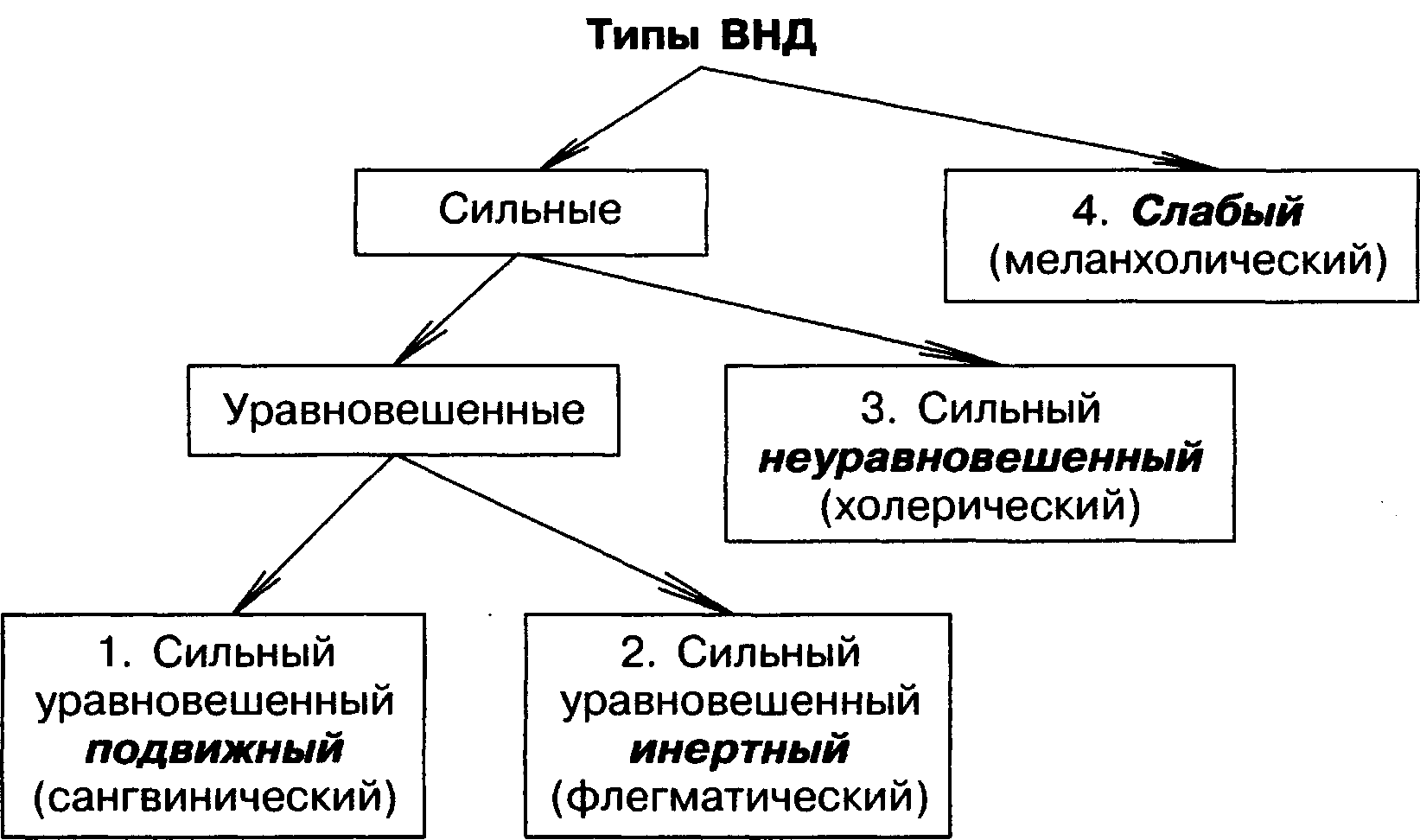

Исследования И. П. Павлова показали, что свойства личности зависят от природной нейрофизиологической организации человека, но не определяются ею (рис. 3.7). В экспериментах И. П. Павлова было доказано, что нервная деятельность пластична, поддается изменениям (табл. 3.3). «Образ поведения человека и животного обусловлен не только прирожденными свойствами нервной системы, но и теми влияниями, которые падали и постоянно падают на организм во время его индивидуального существования, т. е. зависит от постоянного воспитания или обучения в самом широком смысле этих слов. И это потому, что рядом с указанными выше свойствами нервной системы непрерывно выступает и важнейшее свойство – высочайшая пластичность».

Рис. 3.7. Зависимость типа темперамента от особенностей центральной нервной системы и высшей нервной деятельности (И.П. Павлов)

Совокупность свойств нервной деятельности, интегрирующихся в темпераменте, обусловливает ряд следующих психических особенностей индивида.

1. Скорость и интенсивность психических процессов, психическую активность, мышечно-моторную экспрессивность.

2. Преимущественную подчиненность повеления внешним впечатлениям – экстраверсия или преимущественная его подчиненность внутреннему миру человека, его чувствам, представлениям – интроверсия.

3. Пластичность, адаптированность к внешним изменяющимся условиям, подвижность стереотипов, их гибкость либо ригидность.

4. Чувствительность, сензитивность, восприимчивость, эмоциональная возбудимость, сила эмоций, их устойчивость. С эмоциональной устойчивостью связаны уровни тревожности и напряженности.

В отдельных видах темперамента происходит «смешение» рассмотренных качеств в индивидуальных пропорциях.

Рассмотренные выше четыре вида темперамента обычно не бывают представлены в чистом виде. Люди, как правило, обладают смешанными темпераментами, но тот или иной вид темперамента преобладает. Теоретически разделяя темпераменты на четыре вида, следует различать индивидуальный тип темперамента и соответствующий ему комплекс особенностей высшей нервной деятельности (рис. 3.8). Так, в пределах слабого типа высшей нервной деятельности различаются несколько разновидностей по уравновешенности и подвижности нервных процессов. Каждый тип темперамента располагает сильными и слабыми свойствами, которые в процессе воспитания формируют положительные или нежелательные черты характера. Зная свои сильные и слабые стороны можно подобрать наиболее подходящую профессию. Рис. 3.8 дает нам об этом представление.

Психические состояния, вызываемые различными жизненными обстоятельствами, в значительной мере зависят от типа темперамента человека. Однако его культура поведения зависит не от темперамента, а от воспитания. В зависимости от того, как человек относится к тем или иным явлениям, жизненным задачам, окружающим людям, он мобилизует соответствующую энергию, становится способным к длительным напряжениям, заставляет себя изменить скорость своих реакций и темп работы. Воспитанный и достаточно волевой холерик способен проявлять сдержанность, переключать внимание на другие объекты, хотя это ему дается с большим трудом, чем, например, флегматику. В то же время под влиянием жизненных условий у холерика может сформироваться инертность, медлительность, безынициативность, а у меланхолика – энергичность и решительность. Жизненный опыт и воспитание человека маскируют проявления его темперамента. Но при необычных сверхсильных воздействиях, в опасных ситуациях ранее сформированные тормозные реакции могут растормозиться. Холерики и меланхолики более расположены к нервно-психическому срыву. Наряду с этим научный подход к пониманию поведения личности несовместим с жестким привязыванием поступков людей к их природным особенностям.

Рис. 3.8. Зависимость выбора профессии от свойств темперамента

От темперамента зависят динамические особенности характера человека – стиль его поведения. Люди достигают одинаковых успехов разными способами, замещая свои «слабые» стороны системой психических компенсаций. В.С. Мерлин и Е.А. Климов разработали понятие индивидуального стиля деятельности, суть которого состоит в понимании, учете и овладении человеком своими психологическими способностями.

Итак, в зависимости от условий жизни и деятельности человека отдельные свойства его темперамента могут усиливаться или ослабляться. Темперамент, несмотря на его природную обусловленность, можно отнести к свойствам личности, так как в нем объединяются природные и социально приобретенные качества человека.

Источник

Темперамент как характеристика индивидуальных свойств человека.

Темперамент — это индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической деятельности и поведения.

Психологи выделяют два основных показателя динамики психических процессов и поведения: активность и эмоциональность. Активность— это особенности темпа, ритма деятельности, скорость и сила протекания психических процессов, степень подвижности, быстрота или замедленность реакций. Эмоциональностьвыражается в различных переживаниях человека и характеризуется различной степенью, быстротой возникновения и силой эмоций, эмоциональной впечатлительностью.

Создателем истории о темпераментах считается древнегреческий врач Гиппократ. Он учил, что темперамент зависит от соотношения четырех жидкостей организма и того, какая из них преобладает:

· Преобладание жёлтой жёлчи (др.-греч. χολή, холе, «жёлчь, яд») делает человека импульсивным, «горячим» — холериком.

· Преобладание лимфы (др.-греч. φλέγμα, флегма, «мокрота») делает человека спокойным и медлительным — флегматиком.

· Преобладание крови (лат. sanguis , сангвис, сангуа, «кровь») делает человека подвижным и весёлым — сангвиником.

· Преобладание чёрной жёлчи (др.-греч. μέλαινα χολή, мелэна холе, «чёрная жёлчь») делает человека грустным и боязливым — меланхоликом.

Кроме гуморальной теории темперамента существует конституционная теория темперамента, которая опирается на наглядно различимые признаки, связанные со строением человеческого тела. Наиболее известная принадлежит немецкому психиатру Эрнесту Кречмеру. Кречмер на основе клинических наблюдений выделил четыре типа телосложения:

1. Астенический тип конституции характеризуется длинной и узкой грудной клеткой, длинными конечностями, слабой мускулатурой, удлиненным лицом и соответствует шизоидному темпераменту. Шизотимики аутичны, т.е. погружены в себя, замкнуты, проявляют склонность к чрезмерной абстракции и плохо приспосабливаются к окружению.

2. Пикнический тип конституции характеризуется широкой грудью, коренастой, широкой фигурой, полнотой, круглой головой, короткой шеей и соответствует циклоидному темпераменту.

Циклотимики общительны, реалистично смотрят на мир и имеют перепады настроения.

3. Атлетический тип конституции характеризуется сильной мускулатурой, пропорциональным телосложением, широким плечевым поясом, узкими бедрами и соответствует эпилептоидному темпераменту. Эпилептоиды характеризуются сдержанной мимикой и жестами, они внешне спокойны и невозмутимы, но временами возникают неадекватные поводу вспышки гнева и ярости.

4. Диспластический тип конституции характеризуется неправильным, плохо сформированным телосложением.

Наибольшее признание в литературе получили два первых типа темперамента — шизотимики и циклотимики. На основе типов темперамента Кречмер описывал характер и специальные способности личностей.

И.П. Павлов, изучая работу больших полушарий головного мозга, установил, что все черты темперамента зависят от особенностей высшей нервной деятельности человека. Он доказал, что у представителей различных темпераментов изменяются типологические различия силы, уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга.

Сила нервных процессов— это способность нервных клеток переносить сильное возбуждение и длительное торможение, т.е. выносливость и работоспособность нервных клеток.

Уравновешенностьпредполагает пропорциональное соотношение данных нервных процессов. Преобладание процессов возбуждения над торможением выражается в быстроте образования условных рефлексов и медленном их угасании. Преобладание процессов торможения над возбуждением определяется замедленным образованием условных рефлексов и быстротой их угасания.

Подвижность нервных процессов— это способность нервной системы быстро в ответ на требования условий внешней среды сменять процесс возбуждения процессом торможения и наоборот.

Различные соотношения указанных свойств нервных процессов были положены в основу определения типа высшей нервной деятельности.

Соответственно И.П. Павлов выделил 4 типа нервной системы:

· Сильный, уравновешенный, подвижный тип — соответствует сангвинику, «живому» типу.

· Сильный, уравновешенный, но с инертными нервными процессами — соответствует флегматику, «спокойному» типу

· Сильный, неуравновешенный, со слабыми по сравнению с возбуждением тормозными процессами— соответствует холерику, «безудержному» типу.

· Слабый тип характеризуется слабостью как возбудительного, так и тормозного процессов — соответствует меланхолику.

Свойства темперамента – это наиболее устойчивые, врожденные особенности психики, определяющие динамику психической деятельности в различных ее сферах.

Принято выделять следующие основные свойства темперамента.

· Сензитивностьиличувствительность. О ней судят по тому, какая наименьшая сила внешнего воздействия необходима для того, чтобы у человека возникла та или иная психическая реакция, с какой скоростью эта реакция возникает. Иными словами, какой должна быть сила воздействия, чтобы человек отреагировал;

· Реактивность. Это свойство проявляется в том, с какой силой и энергией человек реагирует на то или иное воздействие. Люди различаются по степени выраженности реакций на одинаковые внешние или внутренние стимулы. О некоторых можно сказать: «вспыльчивый», «заводится с полоборота», а о других: «не поймешь, обрадовался или огорчился…»;

· Активность. Об этом свойстве судят по тому, с какой энергией человек сам воздействует на окружающий мир, как он преодолевает препятствия на пути к поставленной цели (настойчиво, сосредоточенно, целенаправленно или вяло, неэнергично, рассеянно);

· Пластичность / ригидность. Противоположные свойства, которые проявляются в том, насколько легко и быстро человек приспосабливается к меняющимся условиям и внешним воздействиям или, наоборот, инертно, с трудом меняя свои привычки и суждения;

· Темп реакций. Характеристика скорости реагирования на внешние воздействия и протекания различных психических процессов (скорость запоминания, движения, выполнения мыслительных операций, темп речи, динамика жестов и т.д.);

· Эмоциональная возбудимость. О ней судят по тому, какой силы необходимо воздействие для возникновения эмоциональной реакции, и с какой скоростью эта реакция возникнет;

· Интроверсия / экстраверсия. Противоположная пара свойств, определяющих, чем обусловлены реакции и поведение человека: собственными представлениями, образами, мыслями, связанными с прошлым и возможным будущим (интроверт), либо актуальными впечатлениями внешнего мира (экстраверт).

Источник

6. Темперамент как индивидное свойство человека

ТЕМПЕРАМЕНТ — устойчивое объединение индивидуальных особенностей, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности; те индивидуальные свойства, что в наибольшей мере зависят от природных способностей человека. Темперамент — индивидная характеристика субъекта со стороны динамических особенностей его деятельности психической: интенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов и состояний.

К свойствам темперамента относятся:

1) индивидуальный темп и ритм процессов психических;

2) степень устойчивости чувств;

3) степень волевого усилия.

Стимулирующая функция темперамента особенно ярко проявляется в возбудимости эмоциональной процессов нервных, особенно в детском возрасте. Но по мере складывания у ребенка социальных побуждений и овладения способностью управлять собой, сознательной регуляцией своего поведения в коллективе и обществе, его темперамент постоянно совершенствуется и в структуре личности выступает уже в измененном качестве. Все возрастающая способность к накоплению информации, ее осознание и осознание себя как субъекта деятельности обеспечивают личности возможность сочетать эмоциональную и интеллектуальную деятельность и тем самым сознательно управлять своим поведением и деятельностью.

Выделяются три сферы проявления темперамента: активность общая, особенности сферы моторной и свойства эмоциональности.

Учение о темпераменте имеет давнюю и сложную историю. Темперамент всегда связывался с органическими основами, или физиологическими особенностями организма. Гиппократ, исходя из представлений античных времен, описал четыре типа темперамента. Его подход был чисто физиологическим: темперамент никак не связывался с психической жизнью и говорилось даже о темпераменте отдельных органов. Свойства темперамента с самого начала связывались с представлениями о типах темперамента (-> темперамент: классификация), о психологических свойствах, сильно выраженных у многих людей с разными демографическими и социальными признаками, но не встречающихся или же слабо выраженных у других.

Со временем появились умозаключения о том, какие психические качества должны быть у человека с преобладанием в организме одной из четырех жидкостей (-> темперамент: учение психологическое). Отсюда появились психологические описания-«портреты» темпераментов; первая попытка принадлежала античному врачу Галену. Гораздо позже полунаучные-полухудожественные портреты темпераментов дал Кант, и они довольно быстро перешли в общую культуру.

Общежитейские представления о темпераментах мало изменилось и поныне. Их признаки таковы:

1) сохраняются четыре гиппократовых типа;

2) обязательно предполагаются биологические основы психологических свойств, подчас достаточно фантастические;

3) в темперамент включается широкий спектр поведенческих свойств — от быстроты движений до речевых особенностей.

Вопрос о сущности или основной функции темперамента, лежащей в основе типологии темпераментов, пока не решен, и об этом можно лишь высказать предварительные соображения. Так, можно указать на значение темперамента для регуляции динамики деятельности психической, коя обеспечивает оптимальную жизнедеятельность индивида и сохранение основных жизненных констант организма. Важнейшее значение имеет и энергетический аспект функции темперамента: его такие свойства, как эмоциональность и активность, — особенно «энергоемкие» характеристики психики.

В большинстве классификаций и теорий темперамента присутствуют две его компоненты — активность и эмоциональность.

Как один из критериев отнесения к тому или иному темпераменту выделяется уровень порогов восприятия.

Темперамент принадлежит к первичным формам объединения различных процессов и свойств человека, благодаря коим и складывается личность. Будучи одной из ранних по происхождению и простых по структуре форм высшего психического синтеза, образующих индивидные свойства человека, он особенно тесно связан с конституцией организма, составляющей основу темперамента. Однако и он сам — предпосылка и основа личностных образований более высокого порядка — таких, как характер и пр. Однако он не просто опорный слой, но органическая составляющая для многих высших интегральных характеристик личности.

Поэтому неслучайна характерная для темперамента своеобразная энергетическая инвариантность: различные динамические характеристики психики, поскольку они определяются темпераментом, находятся меж собой в отношениях взаимодополнительности и компенсации, так что их общий «энергетический» потенциал как бы остается постоянным. Так, повышенная эмоциональная возбудимость как бы дополняется и компенсируется развитием ориентировочных внутренних, умственных действий и ограничением объема общения, что снижает количество и удельный вес эмоционально значимых оценок действий индивида со стороны окружающих.

Различаются собственно темперамент как определенное устойчивое сочетание психодинамических свойств, проявляемых в деятельности и поведении, и его органическая основа. Известны три основные системы объяснений ее сущности, из коих две первые имеют лишь исторический интерес:

1) гуморальная — связывала состояние организма с соотношением различных соков (жидкостей), в связи с чем выделялись четыре типа темперамента: сангвинический, холерический, меланхолический, флегматический (Гиппократ, Гален и пр.); эта терминология стала широко употребительной;

2) конституциональная — исходит из различий и конституции организма — его физического строения, соотношения его отдельных частей, различных тканей (Кречмер, Шелдон и пр.);

3) типы темперамента связываются с деятельностью системы нервной центральной.

Тип темперамента тесно связан с врожденными анатомо-физиологическими особенностями деятельности нервной высшей. Темперамент относительно устойчив и мало подвержен изменениям под влиянием среды и воспитания, но он изменяется в онтогенезе. Возможны определенные прижизненные изменения показателей темперамента, связанные:

1) с условиями воспитания;

2) с перенесенными в возрасте раннем болезнями;

3) с особенностями питания;

4) с гигиеническими и общими условиями жизни.

Темперамент не характеризует содержательную сторону личности (направленность сферы мотивационной, ориентации ценностные, мировоззрение) и не определяет непосредственно содержательные черты личностные. Но его свойства могут и благоприятствовать, и противодействовать формированию определенных черт личности, ибо темперамент может модифицировать значение факторов среды и воспитательных воздействий, от коих в решающей степени зависит формирование личности.

Источник