- Характер и темперамент

- Взаимодействие характера и темперамента

- Классификация характеров

- Характер и темперамент

- 3.3. Темперамент как свойство личности

- Темперамент как характер нервной деятельности

- Инструментарий

- Программы обучения

- Скоро

- Типы нервной системы и темперамента и стиль учебной деятельности

- 1. Общая характеристика свойств нервной системы и темперамента человека

- 2. Роль свойств нервной системы и темперамента в деятельности человека

- Приложения

- Список литературы

- Автор

- Вяткин Бронислав Александрович

- Самбикина Оксана Семёновна

Характер и темперамент

Многие люди довольно часто сравнивают характер человека с его темпераментом. Нередко даже они считаются тождественными друг другу. Однако если обратиться к научным взглядам, то можно увидеть, что по поводу взаимодействия характера и темперамента существует несколько точек зрения: одни учёные отождествляют их (А. Ружицкий, Э. Кречмер), другие противопоставляют их и акцентируют внимание на соперничестве между ними (В. Вирениус, П. Викторов), третьи считают темперамент составляющей характера (С. Городецкий, С. Рубинштейн), последние уверены, что темперамент – это природная основа характера (Б. Ананьев, Л. Выготский).

Взаимодействие характера и темперамента

Если исходить из сугубо материалистического понимания вещей, то можно сказать, что характер и темперамент схожи в своей зависимости от физиологических особенностей индивида. Процесс формирования характера находится в зависимости от свойств темперамента, который более тесно взаимодействует со свойствами нервной системы. Важно также знать, что черты характера проявляются только тогда, когда уже основательно развит темперамент, т.е. темперамент служит базой для развития характера, а также определяет в нём такие черты как инертность реакции, подвижность, уравновешенность, адаптивность. Но характер отнюдь не предопределяется темпераментом и люди со схожими свойствами темперамента могут быть совершенно разными по характеру. Особенности темперамента могут, как способствовать, так и противодействовать процессу формирования каких-либо черт характера, они даже могут вступать в конфронтацию с ними.

У человека, характер которого уже сформирован, темперамент теряет свою самостоятельность как формы проявления личности и становится его динамическим аспектом, заключаясь в его конкретной эмоциональной направленности, скорости, с которой протекают психические процессы и проявления личности, а также в конкретной характеристике её действий и движений. Также нужно заметить, что на формирование характера воздействует и система условных рефлексов, которые образуются в ответ на регулярно повторяющийся комплекс раздражителей. Эти условные рефлексы также называют динамическими стереотипами. На их формирование влияет отношение индивида к окружающей обстановке; и уже это обуславливает изменения в возбуждении, торможении, подвижности нервных процессов, т.е. в функционировании нервной системы вообще. Черты характера и темперамента связаны между собой органически, и их взаимодействие происходит в единой структуре человека, благодаря чему образуется неразделимая интегральная характеристика его индивидуальности.

Невзирая на то, что характер определяют, как одну из индивидуальных особенностей личности, в его структуре выделяют общие черты, характерные для конкретной категории людей. И даже у самого, казалось бы, необычного человека можно выделить черту, которая автоматически определит его принадлежность к группе людей со схожим поведением. В этой ситуации следует говорить о типических чертах характера. По мнению известного отечественного психолога Н. Д. Левитова, тип характера является конкретным выражением в характере индивида черт, общих для какой-либо категории людей. Характер формируется у человека в процессе жизнедеятельности и взаимодействия с социумом, а это значит, что он является продуктом общества. Этим и можно объяснить различия и сходства в поведении людей, которые принадлежат к разным группам.

Характер человека отражает различные типические черты: возрастные, профессиональные, национальные. Они часто зафиксированы человеческим сознанием в разных стереотипах и установках. Так, не составит никакого труда определить общие черты характера детей, подростков, пенсионеров или людей одной профессии. Но нельзя забывать и об индивидуальных чертах каждого характера. Если даже учесть его устойчивость, он всё же пластичен и под воздействием различных жизненных обстоятельств и условий подвержен развитию и изменениям.

Классификация характеров

Какой-либо общей и стандартной классификации характеров не существует. Если же и требуется как-то классифицировать их, то критерии вводятся исследователем, и, в зависимости от задачи, происходит деление людей на отдельные группы по преобладающим признакам. Например, можно разделить людей на тех, кто имеет преобладающие эмоциональные или волевые качества. Поэтому и разделяют характеры, как правило, на рассудочный, эмоциональный и волевой типы. Знаменитый швейцарский психиатр Карл Густав Юнг выдвинул идею о том, что характеры следует классифицировать, исходя из принадлежности человека к интровертированному или экстравертированному типу, каждый из которых является типом темперамента.

Экстравертированный тип означает, что личность человека обращена к внешнему миру, явления и объекты которого оказывают на неё огромное воздействие. Для людей такого типа явления их субъективного мира не так значимы, а сами эти люди обладают такими качествами, как коммуникабельность, адаптивность поведения, инициативность, импульсивность и т.п.

Интровертированный тип означает, что интересы личности сфокусированы, главным образом, на явлениях её внутренней реальности. Именно они обладают здесь повышенной ценностью. Людям такого типа свойственна склонность к самоанализу, низкий уровень адаптивности, замкнутость, необщительность и т.п.

В некоторых случаях характеры классифицируют также на самостоятельный и комфортный, подчиняющийся и доминирующий, анархический и нормативный и некоторые другие. Что же касается черт характера, то их существует великое множество, и каждая из них может быть выражена в разной степени.

Характер и темперамент

Если мы возьмём в качестве примера любого человека, то сразу же обнаружим, что он представляет собой личность, имеющую своё мировоззрение и свои индивидуальные черты. И в нашем сознании всегда отложится некое представление о нём, т.е. мы дадим ему соответствующее описание. Но что обуславливает это описание? Некоторые скажут, что дело в темпераменте, другие будут уверены, что суть – в характере. Но правыми окажутся и те и другие. Что же делать в этой ситуации? Как чётко разграничить характер и темперамент? Именно эта взаимосвязь между характером и темпераментом является объектом изучения учёных уже множество лет. И благодаря этим исследованиям появилось четыре разных мнения:

- Характер и темперамент тождественны

- Характер и темперамент противопоставляются друг другу

- Темперамент является частью характера

- Темперамент является основой характера

И научное толкование этих двух терминов позволяет более чётко провести разделительную черту между ними.

Характер отличается от темперамента тем, что является комплексом качеств, проявляющихся по отношению к явлениям и объектам внешнего мира; он, как и темперамент, обусловлен работой психического аппарата, но способен формироваться и изменяться в процессе жизнедеятельности.

Классифицировать характер, как уже указывалось, пыталось множество психологов, но его связь с темпераментом затруднила эту задачу, отчего такие типы характера, как рассудочный, волевой и эмоциональный, связаны и с влиянием общества и природными личностными особенностями. Но характер можно классифицировать ещё по наличию особых черт в нём. Это:

- Отношение к объектам внешнего мира (аккуратность, щедрость и т.п.)

- Отношение к деятельности (лень, усидчивость и т.п.)

- Отношение к людям (гуманность, отзывчивость и т.п.)

- Отношение к себе самому (гордость, эгоизм и т.п.)

Темперамент же, в свою очередь, является совокупностью психических свойств, воздействующих на поведение и деятельность индивида. Нервная система отвечает за уровень сосредоточенности, быстроту мыслительного процесса, память и т.д. И именно нервная система является основой одного из четырёх видов темперамента:

- Меланхолического типа

- Флегматического типа

- Сангвинического типа

- Холерического типа

Отсюда следует вывод, что особенности характера и темперамента состоят в том, что их нередко путают. Так, например, психическими проявлениями могут считать наследственные качества личности и наоборот, говоря о приобретённых в обществе чертах, как об индивидуальных свойствах нервной системы.

В действительности же различить характер и темперамент очень просто. Их соотношение представляется в следующих формах:

- Характер и черты характера можно оценить, а темперамент оценить нельзя;

- Типы темперамента уже давно классифицированы, а типы характера не классифицированы и по сей день;

- Характер способен меняться в процессе жизни, темперамент же измениться не может;

- Характер является совокупностью приобретённых качеств, в то время, как темперамент – совокупность врождённых.

Характер и темперамент, скорее всего, путать друг с другом будут ещё очень и очень долго. В особенности это касается тех людей, которые никогда не задавались вопросами различия между ними. Вы же теперь можете чётко определить как собственный характер и темперамент, так и характер и темперамент окружающих вас людей. Но помните о том, что именно тандем характера и темперамента создаёт целостную, гармоничную личность. И самое главное, чтобы приобретённые качества личности человека всегда были в гармонии с теми, что заложены в нём с самого рождения.

Лучше разобраться в своем типе личности, характере и темпераменте можно на курсе «Самопознание». Присоединяйтесь!

Источник

3.3. Темперамент как свойство личности

Темперамент (с лат. «надлежащее соотношение частей») – это индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической деятельности и поведения.

Название темпераментов впервые ввел древнегреческий врач Гиппократ, который связывал виды темпераментов с преобладанием в организме человека различных жидкостей: крови (сангвис) – у сангвиника, желтой желчи (холэ) – у холерика, слизи (флегмы) – у флегматика и черной желчи (мелайна холэ) – у меланхолика.

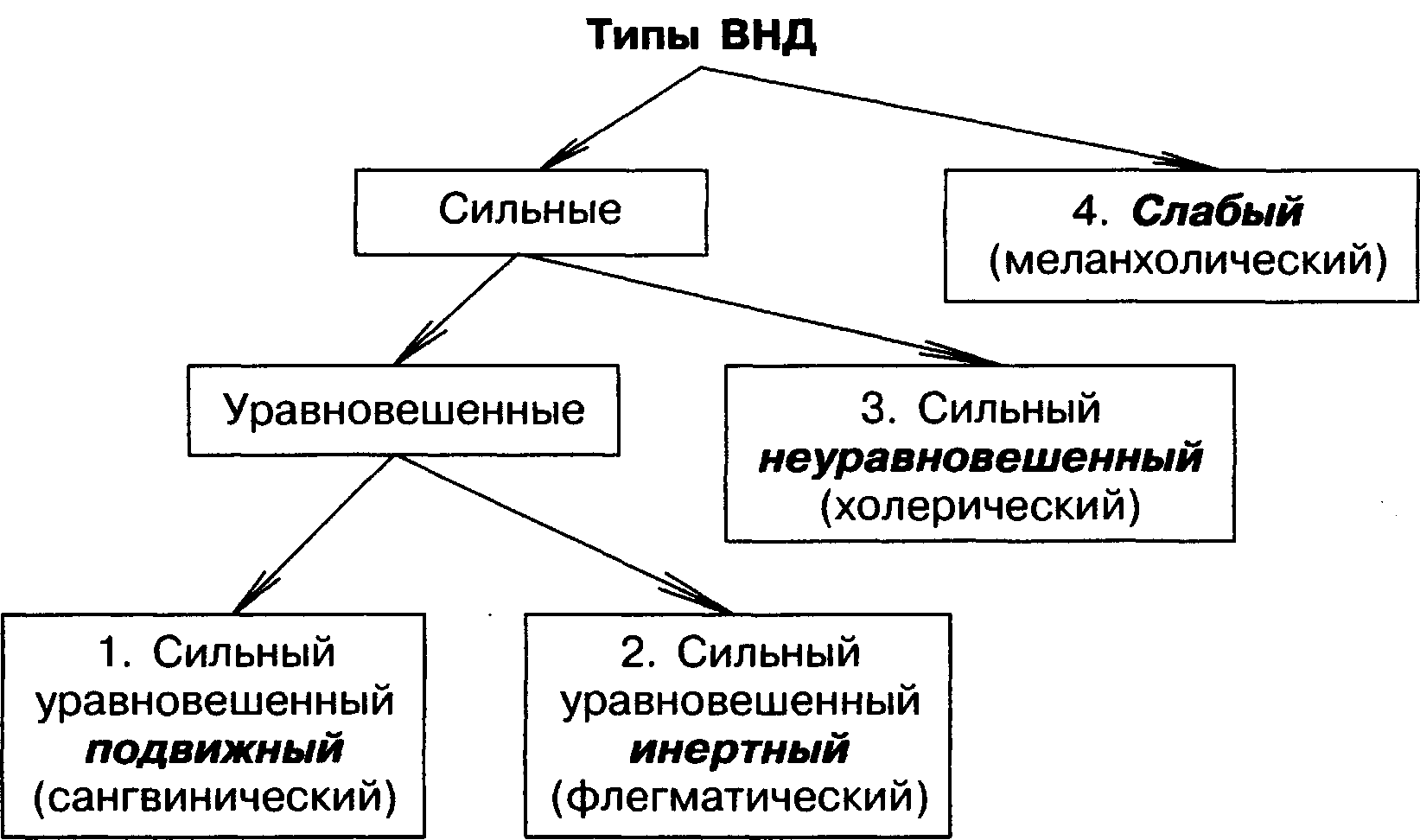

Исследования И. П. Павлова показали, что свойства личности зависят от природной нейрофизиологической организации человека, но не определяются ею (рис. 3.7). В экспериментах И. П. Павлова было доказано, что нервная деятельность пластична, поддается изменениям (табл. 3.3). «Образ поведения человека и животного обусловлен не только прирожденными свойствами нервной системы, но и теми влияниями, которые падали и постоянно падают на организм во время его индивидуального существования, т. е. зависит от постоянного воспитания или обучения в самом широком смысле этих слов. И это потому, что рядом с указанными выше свойствами нервной системы непрерывно выступает и важнейшее свойство – высочайшая пластичность».

Рис. 3.7. Зависимость типа темперамента от особенностей центральной нервной системы и высшей нервной деятельности (И.П. Павлов)

Совокупность свойств нервной деятельности, интегрирующихся в темпераменте, обусловливает ряд следующих психических особенностей индивида.

1. Скорость и интенсивность психических процессов, психическую активность, мышечно-моторную экспрессивность.

2. Преимущественную подчиненность повеления внешним впечатлениям – экстраверсия или преимущественная его подчиненность внутреннему миру человека, его чувствам, представлениям – интроверсия.

3. Пластичность, адаптированность к внешним изменяющимся условиям, подвижность стереотипов, их гибкость либо ригидность.

4. Чувствительность, сензитивность, восприимчивость, эмоциональная возбудимость, сила эмоций, их устойчивость. С эмоциональной устойчивостью связаны уровни тревожности и напряженности.

В отдельных видах темперамента происходит «смешение» рассмотренных качеств в индивидуальных пропорциях.

Рассмотренные выше четыре вида темперамента обычно не бывают представлены в чистом виде. Люди, как правило, обладают смешанными темпераментами, но тот или иной вид темперамента преобладает. Теоретически разделяя темпераменты на четыре вида, следует различать индивидуальный тип темперамента и соответствующий ему комплекс особенностей высшей нервной деятельности (рис. 3.8). Так, в пределах слабого типа высшей нервной деятельности различаются несколько разновидностей по уравновешенности и подвижности нервных процессов. Каждый тип темперамента располагает сильными и слабыми свойствами, которые в процессе воспитания формируют положительные или нежелательные черты характера. Зная свои сильные и слабые стороны можно подобрать наиболее подходящую профессию. Рис. 3.8 дает нам об этом представление.

Психические состояния, вызываемые различными жизненными обстоятельствами, в значительной мере зависят от типа темперамента человека. Однако его культура поведения зависит не от темперамента, а от воспитания. В зависимости от того, как человек относится к тем или иным явлениям, жизненным задачам, окружающим людям, он мобилизует соответствующую энергию, становится способным к длительным напряжениям, заставляет себя изменить скорость своих реакций и темп работы. Воспитанный и достаточно волевой холерик способен проявлять сдержанность, переключать внимание на другие объекты, хотя это ему дается с большим трудом, чем, например, флегматику. В то же время под влиянием жизненных условий у холерика может сформироваться инертность, медлительность, безынициативность, а у меланхолика – энергичность и решительность. Жизненный опыт и воспитание человека маскируют проявления его темперамента. Но при необычных сверхсильных воздействиях, в опасных ситуациях ранее сформированные тормозные реакции могут растормозиться. Холерики и меланхолики более расположены к нервно-психическому срыву. Наряду с этим научный подход к пониманию поведения личности несовместим с жестким привязыванием поступков людей к их природным особенностям.

Рис. 3.8. Зависимость выбора профессии от свойств темперамента

От темперамента зависят динамические особенности характера человека – стиль его поведения. Люди достигают одинаковых успехов разными способами, замещая свои «слабые» стороны системой психических компенсаций. В.С. Мерлин и Е.А. Климов разработали понятие индивидуального стиля деятельности, суть которого состоит в понимании, учете и овладении человеком своими психологическими способностями.

Итак, в зависимости от условий жизни и деятельности человека отдельные свойства его темперамента могут усиливаться или ослабляться. Темперамент, несмотря на его природную обусловленность, можно отнести к свойствам личности, так как в нем объединяются природные и социально приобретенные качества человека.

Источник

Темперамент как характер нервной деятельности

Инструментарий

Программы обучения

ВЕБИНАР: Терапевтические стратегии и методы работы с актуальными семейными проблемами

Позитивная психология: категория счастья как инструмент психотерапии

Семейное психологическое консультирование: системный подход

Скоро

III Международная научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы развития психологии труда и организационной психологии»

VIII Международная научно-практическая конференция «Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная практика»

Международная конференция «Ананьевские чтения – 2021. 55 лет факультету психологии СПбГУ: эстафета поколений»

Международная конференция «Дифференциальная психология и психофизиология сегодня: способности, образование, профессионализм»

Всероссийская конференция с международным участием «Альянс психологии, психотерапии и фармакотерапии. Наука и реальный мир в лечении психических расстройств»

VII Международная научно-практическая конференция «Психологическое здоровье личности: теория и практика»

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психология творчества и одаренности»

V Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление»

Международная научная конференция «Л.С. Выготский и современная культурно-историческая психология: проблемы развития личности в изменчивом мире»

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Диагностика в медицинской (клинической) психологии: традиции и перспективы» (к 110-летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн)

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психологическая служба университета: опыт пандемии»

Международная научно-практическая конференция «Общение в эпоху конвергенции технологий»

Международная научная конференция «Психологическое время и жизненный путь: каузометрия и другие подходы»

Типы нервной системы и темперамента и стиль учебной деятельности

Авторы

В современной системе образования школьная психологическая служба, сегодня называемая «Практическая психология образования», в качестве перспективных направлений своей деятельности рассматривает развитие индивидуальности каждого ребенка, научное обоснование и операционализацию путей и средств индивидуального подхода к любому ребенку в контексте его индивидуального варианта возрастного развития с целью реализации ресурсов его творческого и нравственного потенциала в образовательных учреждениях различного типа и уровня [5], поскольку «формирование творческой личности предполагает учет как ее собственных индивидуальных возможностей, так и требований самой деятельности» [1; 2].

С этих позиций в данной статье освещаются вопросы о том, как раскрываются, проявляются и развиваются у школьников природные предпосылки их психофизиологического и личностного развития в учебной деятельности и жизнедеятельности.

1. Общая характеристика свойств нервной системы и темперамента человека

Как известно, на Земле нет двух людей с одинаковыми кожными узорами на пальцах рук, на дереве нет двух совершенно одинаковых листьев. Точно так же в природе не существует абсолютно одинаковых человеческих личностей — личность каждого человека уникальна и неповторима.

Однако человек не рождается уже сложившейся личностью. Ею он становится постепенно. Но еще раньше, чем человек станет личностью, у него наблюдаются индивидуальные особенности, которые проявляются в поведении, в деятельности, жизнедеятельности, в различных видах активности: эмоциональной, интеллектуальной, волевой, моторной, коммуникативной и т.д. Эти особенности психики весьма консервативны, устойчивы. Изменяясь гораздо медленнее, чем известные нам свойства личности, они образуют у каждого человека своеобразную психологическую почву, на которой впоследствии, в зависимости от ее особенностей, «вырастают» свойства личности, присущие только данному человеку. Это значит, что психика ребенка не похожа на гладкую доску, где можно писать любые узоры, и что в процессе воспитания и обучения ребенка надо опираться на имеющиеся у него от рождения свойства. Эти свойства у всех разные.

Такими устойчивыми и присущими человеку от рождения индивидуальными свойствами являются физиологические свойства типа нервной системы и их психологические проявления — свойства темперамента. В чем заключается их своеобразие? Представьте себе две реки: одну спокойную, равнинную, другую — стремительную, горную. Течение первой едва заметно, она плавно несет свои воды, у нее нет ярких всплесков, бурных водопадов, ослепительных брызг. Течение второй — полная противоположность. Река быстро несется, вода в ней грохочет, бурлит, клокочет и, ударяясь о камни, превращается в клочья пены. Особенности течения этих рек зависят от ряда природных условий.

Нечто подобное можно наблюдать в динамике (особенностях течения) психической деятельности разных людей. У одних людей психическая деятельность протекает равномерно. Такие люди внешне всегда спокойны, уравновешенны и даже медлительны. Они редко смеются, взгляд их всегда строг и холоден, движения скупы и целесообразны. Попадая в трудные обстоятельства или в «смешное « положение, эти люди остаются внешне невозмутимыми. Их мимика и жесты не отличаются разнообразием и выразительностью, речь спокойная, походка твердая. У других людей психическая деятельность протекает скачкообразно. Такие люди, наоборот, очень подвижны, беспокойны, шумливы, всегда оживлены. Речь их порывистая и страстная, движения хаотические, мимика богатая и разнообразная. Нередко даже в обычном разговоре их слова сопровождаются жестами — человек машет руками, притопывает ногами. Они всегда суетливы и нетерпеливы. Другими словами, свойства нервной системы и темперамента и есть те природные, т.е. врожденные, свойства, которые определяют динамическую сторону психической деятельности человека [4].

Научное объяснение их природы дал академик И.П. Павлов в учении об основных свойствах нервной системы. Он выделил три следующих основных свойства: 1) силу процесса возбуждения и торможения, зависящую от работоспособности нервных клеток; 2) уравновешенность нервной системы, т.е. степень соответствия силы возбуждения силе торможения (или их баланс); 3) подвижность нервных процессов, т.е. скорость смены возбуждения торможением, и наоборот. И.П. Павлов выяснил, что темперамент зависит не от одного какого-либо из этих свойств, а от их сочетания. Такое сочетание свойств нервной системы, которое определяет и индивидуальные особенности условнорефлекторной деятельности, и темперамент, он назвал типом нервной системы. И.П. Павлов различал четыре основных типа нервной системы:

- сильный, неуравновешенный (с преобладанием процесса возбуждения),

- сильный, уравновешенный, подвижный,

- сильный, уравновешенный, инертный,

- слабый.

Выявленные И.П. Павловым основные комбинации свойств, или типов, нервной системы, от которых зависит темперамент, являются общими у человека и животных. Поэтому они получили название общих типов. Эти общие типы нервной системы лежат в основе четыре х традиционных типов темперамента: холерического, сангвинического, флегматического и меланхолического, которые достаточно отчетливо выражены уже в школьном возрасте.

Сангвиник.

Это субъект c сильным, уравновешенным, подвижным типом нервной системы. Сангвиник отличается повышенной реактивностью, которая проявляется в той живости, с какой откликается на все его эмоциональная натура. Ему присуща большая активность — он способен проявлять значительную энергию, работоспособность и настойчивость. Активность и реактивность у сангвиника уравновешены — он может сдерживать чувства, волнения. Темп реакции довольно высокий, поэтому он любит быстрые движения. Сангвинику свойственны высокая пластичность и экстраверсия, вследствие чего он общителен, легко привыкает к новым людям и условиям, легко переходит от одного вида деятельности к другому, но недостаточно усидчив и сосредоточен, особенно в условиях однообразной работы. В процессе обучения быстро схватывает основные моменты, но допускает ошибки. Не любит кропотливой и длительной работы по усвоению сложных знаний или формированию умений и навыков. Достаточно работоспособен, уверен в себе, результаты его деятельности стабильны и, как правило, в ответственных ситуациях (экзамен, соревнования и т.п.) бывают выше, чем в ситуации обычного урока или тренировки.

Холерик.

Обладает сильным, неуравновешенным (с преобладанием возбуждения) типом нервной системы. Для него, как и для сангвиника, характерны высокая реактивность, активность, быстрый темп реакций. Но реактивность у него преобладает над активностью, в связи с чем в трудной ситуации он легко становится вспыльчивым, резким, быстро выходит из себя. Как и сангвиник, любит быстрые движения, охотно и с увлечением начинает заниматься избранным видом деятельности, но быстро охладевает. Не любит длительную и монотонную работу. Его результаты недостаточно стабильны, ибо он склонен к излишнему возбуждению перед началом ответственной работы, что часто не позволяет ему реализовать полностью свои возможности.

Флегматик.

Это человек с сильным, уравновешенным, инертным типом нервной системы. В отличие от сангвиника и холерика, обладает малой реактивностью, поэтому его трудно вывести из себя. Незначительная эмоциональная возбудимость позволяет ему оставаться спокойным перед серьезной, ответственной работой. Высокая активность преобладает над малой реактивностью, что и определяет терпеливость, выдержку и самообладание. Движения и речь у флегматика медлительные, реакции запаздывающие. Ему присуща ригидность и интроверсия, что определяет устойчивость привычек и навыков, малую общительность.

Меланхолик.

Субъект со слабым типом нервной системы. Наиболее характерна для него высокая сенситивность, проявляющаяся в болезненной чувствительности, ранимости. Малая реактивность и пониженная активность способствуют тому, что он легко «теряется», быстро устает, не уверен в себе. Меланхолик ответственен, но недостаточно работоспособен и малоустойчив к внешним раздражителям. Высокая тревожность нередко порождает неуверенность в себе и низкую самооценку. В ситуации ответственной работы меланхолик, как правило, показывает менее высокие результаты, нежели в ходе повседневной деятельности.

2. Роль свойств нервной системы и темперамента в деятельности человека

Если оценивать приведенные выше характеристики, то можно отметить, что в каждой из них есть как позитивные, так и негативные свойства. Так, сангвиник эмоционален и отличается хорошей работоспособностью, но побуждения его неустойчивы, также неустойчиво и его внимание. Меланхолик отличается меньшей работоспособностью и большой тревожностью, но зато он тонко чувствующий человек, как правило, осторожный и осмотрительный. Следовательно, нет темпераментов «плохих», нет темпераментов «хороших» — каждый темперамент хорош в одних условиях и плох в других. Не определяет он и социальной ценности человека — от темперамента не зависят склонности, мировоззрение и убеждения человека, содержание его интересов.

Каждая деятельность предъявляет к психике человека и ее динамическим особенностям определенные требования. Эти требования нельзя произвольно изменять, так как они зависят от объективных причин — от содержания деятельности.

Темперамент и тип нервной системы, определяя динамику деятельности, могут влиять на ее продуктивность. В разных видах деятельности их роль неодинакова. В учебной деятельности и в «массовых» профессиях (токарь, слесарь, менеджер, врач, учитель, инженер) одни свойства, необходимые для успешной деятельности и слабо выраженные у данного человека, могут быть компенсированы у него за счет других свойств и обусловленных ими приемов работы. Например, установлено, что учителям сильного подвижного типа нервной системы (сангвиникам по темпераменту) присущ организационно-коммуникативный стиль деятельности на уроке. Хорошая организация урока обеспечивает его высокую эффективность. У них преобладает дисциплинирование словом, причем непосредственно при возникновении нарушений дисциплины либо после них (легко переносят действие сильных раздражителей), в меньшей степени пользуются при организации учащихся наказаниями, часто вступают в контакт с учащимися и непосредственно с классом с целью передачи учебной информации и дисциплинирования учащихся. Конструктивный компонент деятельности у них менее выражен, чем организаторский и коммуникативный. План урока у них, как правило, свернутый, схематичный. В ходе урока он значительно детализируется, уточняется. Это объясняется тем, что предварительная ориентировка у них почти полностью отсутствует — она происходит в процессе исполнения. Такие учителя очень активны, они могут легко перестраиваться в ходе урока в зависимости от состояния учащихся, степени усвоения ими учебного материала, склонны к экспромту, импровизации, всегда бодры, оптимистичны, жизнерадостны, добиваются успеха за счет хорошей организации и готовности. В этих особенностях деятельности учителя налицо присущие сильному и подвижному типу нервной системы положительные проявления: уверенность, решительность, активность, самостоятельность, оперативность. Отрицательные проявления — торопливость, несдержанность, импульсивность, самонадеянность — компенсируются целесообразными способами действий, педагогическими приемами, а недостаточная заблаговременная подготовка к уроку тем, что эти учителя могут «с ходу» мобилизовать свои знания, умения, навыки, оперативно продумывать сложившиеся ситуации урока и творчески решать их.

Каждое свойство темперамента требует индивидуальных приемов работы или воздействия на человека. Так, меланхолики быстро устают. Поэтому им нужны более частые перерывы для отдыха, чем другим. Зависит от темперамента и эмоциональная сфера личности, а отсюда и эффективность дисциплинарных воздействий или побудительная сила мотива, и влияние на деятельность различных психических состояний, вызываемых напряженной обстановкой, эмоциогенными факторами, педагогическими воздействиями. Доказано, что повышение или понижение функционального уровня деятельности определяется величиной раздражителя, вызывающего нервно-психическое напряжение.

Величину раздражителя, при которой функциональный уровень повышается, принято называть оптимальной, при которой понижается — пессимальной. Оптимальная и пессимальная величины действующего раздражителя зависят от типа нервной системы и темперамента. Например, замечание учителя, сделанное ученику-сангвинику в резкой форме, лишь дисциплинирует его, а ученика-меланхолика надолго выбивает из колеи. Таким образом, от темперамента зависит влияние различных факторов, определяющих уровень нервно-психического напряжения (например, оценка деятельности, ожидание контроля деятельности, ускорение темпа работы, влияние эмоциогенных раздражителей, трудностей работы, дисциплинарных воздействий и т.д.). Такое регулирование учебной деятельности школьников путем дифференцирования величины действующих раздражителей в зависимости от типа нервной системы и темперамента человека рекомендуется психологами и применяется (правда, скорее стихийно) учителями-мастерами. Приспособление темперамента к деятельности заключается в индивидуализации предъявляемых к человеку требований, условий и способов работы (индивидуальный подход).

Существует наиболее универсальный путь приспособления темперамента к требованиям деятельности — формирование ее индивидуального стиля. Одни и те же задачи и требования учебной деятельности могут быть с одинаковой успешностью осуществлены посредством различных приемов и способов. Под индивидуальным стилем деятельности понимают такую индивидуальную систему приемов и способов действия, которая характерна для данного человека и целесообразна для достижения успешного результата.

Одно из условий формирования индивидуального стиля — учет свойств типа нервной системы и темперамента. Человек выбирает такие приемы и способы выполнения действия, которые в наибольшей степени соответствуют его темпераменту. Наиболее соответствующие темпераменту приемы и способы действия зависят от обусловленных темпераментом часто совершенно непроизвольных и неподотчетных форм реагирования и особенностей движения. Например, ученик-меланхолик при выполнении письменной работы из-за неуверенности в себе и тревожности очень много времени тратит на составление черновика, его проверку и исправление и сравнительно меньше — на переписывание начисто. Ученик-сангвиник, наоборот, пишет иногда черновик очень сокращенно или даже вовсе не пользуется им и очень мало проверяет и исправляет свою работу.

Стиль учебной деятельности (СУД) в Пермской психологической школе традиционно является предметом пристального изучения. Была обнаружена и доказана зависимость индивидуального стиля от свойств нервной системы и темперамента [3; 6]. Так, например, младшие школьники сильного, уравновешенного, подвижного типа нервной системы обладают быстрым темпом деятельности, активны на уроках, помимо основных заданий успевают выполнить дополнительные. Для них характерны продуманность ответов, предпочтение выполнять трудные задания, большая сосредоточенность во время уроков, внимание к объяснению материала учителем. Они, как правило, не делают перерывов при выполнении домашнего задания, долго и тщательно проверяют выполненную ими работу, предпочитают выполнять задания самостоятельно, не списывать у товарищей и не пользоваться подсказками.

Подростки с аналогичным типом нервной системы не склонны к длительным и тщательным проверкам выполненных работ, предпочитают заниматься в одиночестве, менее склонны отвлекаться во время уроков. Они на уроке успевают выполнять дополнительные задания, помимо основных, не торопятся, тщательно продумывают свои ответы, у них редко встречаются ошибки, допущенные из-за невнимательности, они внимательны к объяснению урока учителем и своевременно готовят рабочее место к уроку. Обычно они склонны проверять задания только в ходе их выполнения, не осуществляя при этом итоговый контроль [7].

Одно из важнейших условий возникновения индивидуального стиля — сознательное, творческое отношение к выполняемой работе. Индивидуальный стиль возникает только в том случае, если школьники сами ищут оптимальные приемы и способы, помогающие им достигать лучших результатов. Поэтому индивидуальный стиль наиболее отчетливо проявляется у более успешных учеников и не появляется сам собой, стихийно. Он формируется в процессе обучения и воспитания.

В каждом классе есть дети с разными свойствами нервной системы и темперамента. Те приемы и способы учебной деятельности, которые приемлемы для одного ученика, могут не соответствовать индивидуально-психологическим особенностям другого. В связи с этим одна из задач педагогов и родителей заключается в том, чтобы помочь ребенку найти наиболее подходящий для него стиль учения. Для этого необходимо следующее.

1. Прежде чем начать работу по формированию стиля учебной деятельности у конкретного ребенка, педагогу (родителю) в сотрудничестве со школьным психологом следует с помощью наблюдений, различных тестов и опросников исследовать его индивидуально-психологические особенности и проанализировать, какие именно приемы и способы учебной деятельности являются для данного ученика наиболее приемлемыми, благоприятными (в Приложении 1 и Приложении 2 представлены конкретные методики диагностики свойств нервной системы и стиля учебной деятельности у школьников — прим. ПГ). Анализ существующих учебных программ дает основание говорить, что современные условия организации учебной деятельности в целом в большей степени соответствуют индивидуальным особенностям детей с сильным и подвижным типом нервной системы. В связи с этим особое внимание учителей и родителей должно быть направлено на формирование адекватного стиля учебной деятельности у детей со слабым и инертным типом нервной системы. Так, например, при работе с учащимися со «слабой» нервной системой следует помнить, что таких детей крайне нежелательно ставить в ситуацию неожиданного вопроса и немедленного ответа на него, так как для более удачного ответа и (что не менее важно) для большего внутреннего комфорта и эмоционального удовлетворения им требуется больше времени на обдумывание; как правило, такие дети чувствуют себя более уверенно, давая ответы в письменной форме; во время урока их следует как можно меньше отвлекать от работы; к ответственному заданию (экзамену, контрольной работе и т.п.) учеников с подобными природными особенностями следует психологически подготовить, внушить им уверенность в своих силах, научить справляться со своими страхами, тревожностью и т.п. От учеников с инертным типом нервной системы не следует требовать быстрого включения в работу, высокой активности на уроке, им требуется больше времени на подготовку и проверку задания и т.д.

2. Проявление индивидуально-психологических особенностей школьника в учебной деятельности может играть как позитивную, так и негативную роль. Учителю и родителям, помогая ребенку в формировании рационального СУД, не следует навязывать ему те или иные приемы и способы работы. Работа должна строиться таким образом, чтобы он (ребенок) осознавал, что в одних ситуациях его индивидуальные особенности способствуют более высокой успешности деятельности, а в других — некоторым образом препятствуют ей. Умение учащегося строить работу с учетом собственных индивидуальных особенностей поможет ему не только достичь более высоких результатов в учебе, но и избежать нежелательных состояний (перегрузка, эмоциональное перенапряжение, стресс и т.д.).

3. В каждом конкретном случае в зависимости от диагноза намечается процесс индивидуализации в обучении и воспитании школьника в целях их оптимизации. В любом случае желательно проконсультироваться у школьного психолога.

Приложения

Приложение 1. Диагностика жизненных проявлений свойств нервной системы у школьников (Б.А. Вяткин) — скачать в формате pdf

Приложение 2. Пермский опросник стиля учебной деятельности (ПОСУД) (О.С. Самбикина) — скачать в формате pdf

Список литературы

- Вяткин Б.А., Щукин М.Р. Психология стилей человека: учеб. пособие / Рос. акад. образования; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. — Пермь: Книжный мир, 2013. — 128 с.

- Вяткин Б.А., Щукин М.Р. Человек — стиль — социум: полисистемное взаимодействие в образовательном пространстве: моногр. — Пермь, 2007. — 108 с.

- Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. — М.: Педагогика, 1986. — 256 с.

- Мерлин В.С., Вяткин Б.А. Темперамент // Общая психология: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. проф. А.В. Петровского. — Изд-е 2-е, доп. и перераб. — М.: Просвещение, 1976. — С. 405–421.

- Психологическая служба в современном образовании: рабочая книга / под ред. И.В. Дубровиной. — СПб: Питер, 2009. — 400 с.

- Психология интегральной индивидуальности: Пермская школа / сост. Б.А. Вяткин, Л.Я. Дорфман, М.Р. Щукин. — М.: Смысл, 2011. — 636 с.

- Самбикина О.С. Взаимосвязь развития стиля учебной деятельности и интегральной индивидуальности младших школьников и подростков // Полисистемное исследование индивидуальности человека / под ред. Б.А. Вяткина. — М.: ПЕР СЭ, 2005. — С. 165–172.

Источник: Вяткин Б.А., Самбикина О.С. Типы нервной системы и темперамента как природные предпосылки формирования стиля учебной деятельности школьника // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 1. Психологические и педагогические науки. 2014. Вып. 1. С. 81–100.

22 сентября 2021 года — юбилей Оксаны Семеновны Самбикиной, заведующей кафедрой теоретической и прикладной психологии факультета психологии, руководителя магистерской программы «Психология семьи и семейное консультирование» Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. «Психологическая газета» поздравляет Оксану Семеновну и желает здоровья, вдохновения и сил для реализации всех творческих и научных планов!

Автор

Вяткин Бронислав Александрович

доктор психологических наук, профессор. Член-корреспондент РАО. Профессор кафедры теоретической и прикладной психологии Института психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Главный редактор журнала «Вестник ПГПУ. Серия 1. Психология». Председатель Пермского регионального отделения РПО.

Самбикина Оксана Семёновна

кандидат психологических наук, доцент. Заведующая кафедрой теоретической и прикладной психологии факультета психологии, руководитель магистерской программы «Психология семьи и семейное консультирование» ПГГПУ. Практикующий семейный психолог-консультант, системный психотерапевт, психодраматерапевт, арт-терапевт.

Пермь

Источник