- § 2. Темперамент, характер, способности

- 1. Что из перечисленного является проявлением биологической природы человека, а что — социальной: характер, способности, задатки, темперамент? Подтвердите примерами из текста параграфа.

- 2. Согласны ли вы с мнением автора?

- 3. Можно ли изменить свой темперамент и характер? С помощью вводной инфографики опишите себя и сравните с характеристикой, которую сделал ваш друг. В чём описания совпадают и чем отличаются? Почему? Насколько полезной для самовоспитания является данная информация?

- 4. Считается, что немаловажную роль в выборе будущей профессии играет темперамент. Используйте свои знания и дайте рекомендации о том, какая из перечисленных профессий больше других подходит людям с определённым типом темперамента: биржевой агент, ветеринар, диспетчер, секретарь, агент по рекламе, агент по связям с общественностью, спасатель, бухгалтер, лесник, продавец, водитель общественного транспорта, охранник, имиджмейкер. Обоснуйте свою точку зрения.

- Темперамент это…

- Понятие

- Чем обусловлен темперамент

- 20)Биологические и социальные факторы, влияющие на формирование характера. Характер и темперамент

- Сущность индивидуальности человека и факторы ее развития

- 21) Методологические основы анализа понятия личности. Многозначность трактовки понятия «личность» в современной психологии

- Выявление связи между акцентуацией характера и типом темперамента.

- Различные трактовки понятия личность в психологии. Соотношение .

- 016_Человек. Его строение. Тонкий Мир

- 23) Подходы специалистов к понятиям «индивид», «индивидуальность» и «личность»

- 24) Взаимосвязь биологического и социального в личности человека.

§ 2. Темперамент, характер, способности

1. Что из перечисленного является проявлением биологической природы человека, а что — социальной: характер, способности, задатки, темперамент? Подтвердите примерами из текста параграфа.

Проявлением биологической природы человека являются задатки и темперамент.

— Задатки — это анатомические и физиологические особенности нервной системы, которые составляют биологическую основу развития способностей.

— Темперамент составляет значительную часть врожденного компонента психики. Его представляют как биологический фундамент, на котором формируется личность как социальное существо.

Проявлением социальной природы человека являются характер и способности.

— Основную роль в формировании и развитии характера у ребенка играет его общение с окружающими людьми.

— Развитие способностей в значительной мере зависит от социальных условий, позволяющих реализоваться задаткам.

2. Согласны ли вы с мнением автора?

«Каждый из четырёх темпераментов не является ни хорошим, ни плохим. Все они имеют свои достоинства и недостатки. Несмотря на то что привлекательней всех выглядит сангвиник, лидером коллектива чаще всего становится холерик. Среди самых надёжных и преданных людей больше всего флегматиков, а меланхолик удивляет нас своей чувствительностью и даёт возможность почувствовать значимость тех сторон жизни, которые мы часто не замечаем» (фрагмент текста К. Рыжова).

Можно согласиться с мнением автора. Каждый тип темперамента не может быть хорошим или плохим. Типы темперамента характеризуются своеобразными уровнями взаимоотношениями с окружающей средой. Меланхолики и флегматики более приспособлены к длительной монотонной работе. Они меньше ошибаются и переносят однообразие. А в экстремальных ситуациях быстрее ориентируются сангвиники и холерики, так как легче переносят нервные перегрузки. Но в природе не существует «чистых» темпераментов, поэтому в различных ситуациях человек может проявить себя по-разному и приспособиться к условиям внешней среды.

3. Можно ли изменить свой темперамент и характер? С помощью вводной инфографики опишите себя и сравните с характеристикой, которую сделал ваш друг. В чём описания совпадают и чем отличаются? Почему? Насколько полезной для самовоспитания является данная информация?

Свой темперамент изменить нельзя, так как это врожденный компонент психики. Его основу составляет тип нервной системы, которая наследуется от родителей. А характер формируется на протяжении всей жизни человека, поэтому его возможно изменить. Отрицательные черты можно искоренить, а положительные — воспитать или развить.

Оценка самого себя и оценка друга может различаться. Сопоставив их, можно сделать реальную характеристику человека.

Самовоспитание позволяет искоренить негативные черты (злость, жадность) и развить положительные (доброта, сострадание, толерантность).

4. Считается, что немаловажную роль в выборе будущей профессии играет темперамент. Используйте свои знания и дайте рекомендации о том, какая из перечисленных профессий больше других подходит людям с определённым типом темперамента: биржевой агент, ветеринар, диспетчер, секретарь, агент по рекламе, агент по связям с общественностью, спасатель, бухгалтер, лесник, продавец, водитель общественного транспорта, охранник, имиджмейкер. Обоснуйте свою точку зрения.

В выборе будущей профессии немаловажную роль играет темперамент. Холерикам подойдут профессии: агент по рекламе, агент по связям с общественностью, спасатель. Данные профессии предполагают общение с внешним миром, быстроту, подвижность, энергичность, активность. Все эти качества характерны для холериков. Меланхолики могут работать ветеринаром или лесником. Они способный проявлять сочувствие, сдержанные, спокойные, упорные, с хорошей памятью, любят созерцать. Сангвиники могут быть диспетчером, водителем общественного транспорта, продавцом, биржевым агентом, охранником. Они могут быстро переключаться и реагировать на изменения, а также легко приспосабливаются к любым условиям. Флегматикам подойдут профессии бухгалтера, секретаря, имиджмейкера. Данный тап темперамента присущ вдумчивым, основательным, стабильным, организованным, внимательным, методичным людям с высоким самоконтролем.

Источник

Темперамент это…

Темперамент — это совокупность психических и физиологических черт человека, которые определяют характер его реакций на внешние раздражители. К последним относится все окружающее: другие люди, животные, события, обстоятельства и прочее.

В ЕГЭ по обществознанию темперамент — это головная боль всех сдающих. Правда они этого не осознают, а понимают только уже после сдачи экзамена. Чтобы вам не снизили баллы по этой теме, надо четко себе представлять, что такое темперамент? В этой статье кратко и простыми словами как раз об этом как раз и поговорим!

Понятие

Перечитайте определение в начале его статьи. Далее мы его разберем на примерах.

Ну то есть: вот едете вы в переполненном автобусе, вас со всех сторон давят, наваливаются. Вас это бесит, и не только Вас, кстати! Других тоже. Но каждый на это реагирует по разному: кто-то начинает пререкаться с кондуктором, кто-то просит открыть форточку, кто-то просто уставился в одну точку и слушает музыку или аудиокнижку, а кто-то выйдя из автобуса вслух обматерит его и всех его пассажиров, так, что никто не услышал, но тем не менее вслух.

В этом и проявляется темперамент: характер реакции на внешние раздражители. То же самое и с любыми другими ситуациями.

В психологии темперамент понимается исключительно как «совокупность психических свойств человека, от которых зависят его реакции на других людей и социальные обстоятельства».

Между тем в обществознании нам важно понять суть: чем обусловлен темперамент — биологическими или социальными чертами, врожденными или приобретенными? Разобраться в этом крайне важно, потому как многие вопросы на реальном экзамене проверяют именно это. Кстати, про соотношение природного и биологического в человеке детально тут.

Чем обусловлен темперамент

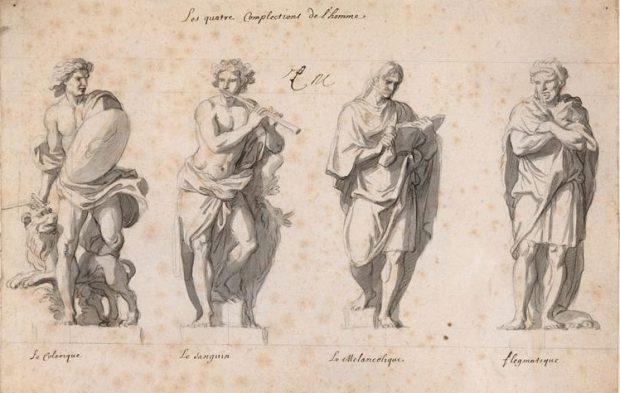

О темпераменте ученые задумались давненько. Одним из первых известных нам людей был Гиппократ — отец медицины. Он считал, что каждый человек реагирует на другого исходя из баланса четырех жидкостей в его организме. Если у тебя много желчи, то будешь холериком (ниже опишем эти виды), и так далее. Гиппократ положил начало гуморальной теории темперамента.

Что же дальше. Дальше был И.П. Павлов, известный физиолог. Проводя свои бесчисленные эксперименты над бедными собаками, он пришел к выводу, что характер рефлексов животных обусловлен не абы чем, а строением нервной системы каждой особи. Именно от нервной системы и зависит реакция животного или человека на внешние раздражители.

Схема «Типы темперамента»

Павлов выделил четыре типа нервной системы, которые позже соотнесли с четырьмя типами темперамента:

- Сангвиники — люди с сильной, уравновешенной, подвижной нервной системой. Это реалисты, материалисты, «живчики», которым постоянно что-то надо от жизни.

- Холерики — люди сильный, неуравновешенный, подвижный. Возбуждение у таких преобладает над торможением. Такие люди будут скорее всего вечно что-то искать: смысл жизни, какую-то высшую цель, не понимая, что сами себе ее могут поставить.

- Флегматики — это люди сильной, уравновешенно и инертной нервной системой. Расшевелить флегматика практически невозможно. Он будет невозмутим даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Как правило это пофигисты.

- Меланхолики — это люди со слабой, неуравновешенной подвижной или инертной нервной системой. Это люди как правило интроверты, направленные в себя. Они могут быть буддистами, аскетами, людьми неординарными и очень интересными, но легко восприимчивыми и ранимыми.

Важно понимать, что в реальности чистых видов практически нет, преобладают смешанные виды.

«Ну так и что?», — спросите Вы. Чем же обусловлен темперамент: природой или социальными явлениями? Кстати, что такое социальное, смотрите здесь. Разумеется природой, биологией. Сами подумайте. Если каждый вид темперамента — это какой-то конкретный вид нервной системы. А чем обусловлена нервная система? Разумеется строением клетки ДНК, наследственностью. То есть если у вас, к примеру, оба родители были флегматиками, то и Вы скорее всего будете таким же. Но тут, понятно, что и у Ваших родителей были родители и как там наследственность повернется, бог его знает!

Но еще раз, темперамент — обусловлен биологически, это биологическое свойство личности. Запомните раз и навсегда. Нервная система — это биология, анатомия. Она не возникает под влиянием воспитания, социализации или в ходе получения обыденного опыта! Она наследуется от рождения и поэтому врожденный! Поэтому если видите в задании ЕГЭ выбрать биологически обусловленные в человеке явления и видите темперамент — смело его выбирайте!

Кстати, все ответы на Банк заданий ФИПИ ЕГЭ по обществу можно скачать отсюда. А ответы ФИПИ по ОГЭ есть тут.

Источник

20)Биологические и социальные факторы, влияющие на формирование характера. Характер и темперамент

Биологические факторы: В первую очередь, биологическое развитие, так и развитие в целом, обусловливает фактор наследственности.

Новорожденный несет в себе комплекс генов не только своих родителей, но и их отдаленных предков, то есть имеет свой, только ему присущий богатейший наследственный фонд или наследственно предопределенную биологическую программу, благодаря которой возникают и развиваются его индивидуальные качества. Эта программа закономерно и гармонично претворяется в жизнь, если, с одной стороны, в основе биологических процессов лежат достаточно качественные наследственные факторы, а с другой, внешняя среда обеспечивает растущий организм всем необходимым для реализации наследственного начала.

Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются по наследству, наукой не выявлено также особых генов одаренности, однако каждый родившийся ребенок обладает громадным арсеналом задатков, раннее развитие и формирование которых зависит от социальной структуры общества, от условий воспитания и обучения, забот и усилий родителей и желания самого маленького человека.

Наследственность проявляется в том, что человеку передаются основные биологические признаки человека (способность разговаривать, работать рукой).

С помощью наследственности человеку передаются от родителей анатомофизиологическое строение, характер обмена веществ, ряд рефлексов, тип высшей нервной деятельности.

Социальные факторы: ______ воспитание и т.п.

Характер— структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности.

Когда говорят о характере, то обычно подразумевают под этим именно такую совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определенную печать на все её проявления и деяния. Черты характера составляют те существенные свойства человека, которые определяют тот или иной образ поведения, образ жизни. Статику характера определяет тип нервной деятельности, а его динамику — окружающая среда

Темперамент— устойчивое объединение индивидуальных особенностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности. Темперамент составляет основу развития характера; вообще, с физиологической точки зрения, темперамент — тип высшей нервной деятельности человека.

Темперамент также не предопределяетчерт характера, но между темпераментом и свойствами характера существует тесная взаимосвязь.

Сущность индивидуальности человека и факторы ее развития

. Примером проявления человеческой индивидуальности являются его психологические критерии. К ним относятся: темперамент человека, его характер, уровень развития интеллекта, потребности, . человека; построение коммуникативных связей; психофизиологические параметры человека, его личностные свойства; мыслительная деятельность и чувственная сторона; эмоциональный настрой; переживания и оценки человека, .

- От темперамента зависят динамические особенности проявления характера. Например, общительность у сангвиника и флегматика будет проявляться по-разному.

- Темперамент влияет на развитие отдельных черт характера. Одни свойства темперамента способствуют формированию определенных черт характера, другие противодействуют.

- В зависимости от типа темперамента ребенка необходимо использовать индивидуальные приемы воздействия на него, чтобы воспитать нужные свойства характера.

- Существует и обратная зависимость проявлений темперамента от его характера. Благодаря определенным чертам характера человек может сдерживать нежелательные при данных обстоятельствах проявления темперамента.

21) Методологические основы анализа понятия личности. Многозначность трактовки понятия «личность» в современной психологии

Принцип детерминизмаприменительно к психологической теории личности ориентирован не только на идею причинности как совокупности обстоятельств, предшествующих во времени следствию, но и на другие его формы (М.Г. Ярошевский): на системный детерминизм, обнаруживающийся в зависимости отдельных компонентов системы от свойств целого, а также на целевой детерминизм, в соответствии с которым цель определяет процесс достижения результата. Представление об активности личности, ее направленности, которое утвердилось в психологии начиная со второй половины 30-х годов ХХ века, создает методологические предпосылки для реализации принципа детерминизма на уровне категории “психосоциального отношения”. В психологии были выдвинуты трактовка детерминизма как действия “внешних причин через внутренние условия” (С.Л. Рубинштейн) и трактовка детерминизма как действия “внутреннего через внешнее” (А.Н. Леонтьев).

С позиции детерминизма развитие личности как системного качества индивида обусловлено социально, хотя сам индивид обладает биологическими предпосылками для своего развития.

Принцип развития в психологической теорииличности реализуется в понимании процесса превращения биологических структур индивида в социально обусловленные структуры его личности. Таким образом строится представление о социогенезе личности как результирующей взаимодействующих в ней двух противоборствующих тенденций – к сохранению и к изменению развивающихся социальных систем. Развитие личности в онтогенезе определяется наличием и преодолением противоречия между потребностью индивида в персонализации и способностью посредством соответствующей деятельности быть персонализированным в социальной ситуации развития.

Принцип системности (или системный подход)в составе методологической модели теории личности позволяет представить ее в качестве целостности, в которой выявляются разнокачественные и разноуровневые связи, как синтез структурно-функциональных и фило-онтогенетических представлений. Этим преодолевается тот подход к личности, который обозначен как “коллекционерский”.

Этот принцип не мог быть обнаружен в общих системных представлениях, хотя и не мог быть без них сформулирован. Его следовало открыть в ткани самой психологической реальности. Для этой цели потребовалось: во-первых, преодолеть “птолемеевское” понимание человека в пользу его “коперниканской” трактовки как части социального целого, системы общественных связей; во-вторых, преодолеть гипноз “постулата непосредственности”. Это оказалось возможным сделать в условиях системного анализа категорий “психосоциальное отношение” и “организм – индивид – личность”, осуществленного при соприкосновении психологической теории коллектива (стратометрическая концепция) и психологической теории личности. Они должны были пересечься и действительно пересеклись в центральном для той и другой теории пункте – в выявлении системообразующего принципа, которым оказался принцип деятельностного опосредствования.

Выявление связи между акцентуацией характера и типом темперамента.

. 41 ВВЕДЕНИЕ Тесно связанный с направленностью личности, характер человека вместе с тем имеет своей предпосылкой его темперамент. Темперамент и характер отличны и вместе с тем тесно . при выявлении связи между акцентуацией характера и типом темперамента у подростков возможно определение направления развития их личности, а также предупреждение развития возможных психических патологий. Объект .

Системообразующий принцип– это тот общий объяснительный принцип, с помощью которого очерчивается и структурируется теория. Методологическая сущность этого принципа при построении теории личности состоит в том, что отношение одного человека к другому, равно как и отношение развития личности к его результату, мыслится через обращение к третьему объекту – предметной деятельности, которая в наиболее развитой своей форме имеет совместный характер, является следствием объединения людей в труде и общении. При этом, оказываясь исходно опосредствованными содержанием и организацией совместной деятельности, межличностные отношение и качества развивающейся личности в свою очередь воздействуют на ее процесс и результаты: субъект – объект — субъектные связи выступают в единстве с субъект — субъект — объектными как две стороны одной системы.

Личность является базовой категорией и предметом изучения психологии личности.

Личность — это совокупность выработанных привычек и предпочтений, психический настрой и тонус, социокультурный опыт и приобретённые знания, набор психофизических черт и особенностей человека, его архетип, определяющие повседневное поведение и связь с обществом и природой. Также личность наблюдается как проявления «поведенческих масок», выработанных для разных ситуаций и социальных групп взаимодействия.

Существуют разные представления относительно объема понятия личности. Одни полагают, что личность – это только социальная сторона индивидуальной человеческой психики. Авторы книги «Социальная психология» заявляют: «социальное качество человека мы и называем личностью. Личность – это специальное понятие для обозначения именно социального качества или качеств человека». То есть понятие личности подчеркивает не индивидуальную уникальность человека, а нечто противоположное — то, что через содержание культуры уподобляет одного человека другим людям.

Другие психологи придерживаются более широкого взгляда на личность, усматривая в ней синтез всех характеристик человека, их уникальное сочетание. Это значит, что личность максимально сближается с индивидуальностью. Индивидуальность – непременный атрибут личности, выражающий духовное своеобразие, уникальность и неповторимость каждого человеческого существа. Индивидуальностью Б.Г.Ананьев назвал биосоциальную целостность конкретного человека, имея в виду неповторимость соматических, физиологических и психических свойств, его социальные качества, связанные со спецификой филогенеза. Индивидуальность — это то особенное и специфическое, что отличает одного человека от всех других, «включая как природные, так и социальные, как телесные (соматические), так и психические, как унаследованные, так и благоприобретенные, выработанные в процессе онтогенеза свойства».

Различные трактовки понятия личность в психологии. Соотношение .

. Соотношение понятий индивид, личность и индивидуальность. Психологическая наука использует разные понятия для отражения определенных сторон субъекта: индивид, личность, индивидуальность. Когда мы говорим . индивидуальные аспекты поведения (что отличает первое от второго). 7) Личность = сущность человека. Здесь личность соотноситься с наиболее репрезентативной частью индивида, не только в .

Представляет значительный интерес вопрос о месте личности в структуре психики. На этот счет существуют две точки зрения.

Согласно одной из них, личность представляет собой поверхностный слой психики. Это «личина», «персона», то есть психологическая маска, «надеваемая» при исполнении той или иной социальной роли. По концепции американского психиатра и социального психолога Э.Берна, получившей широкое распространение даже за пределами психологии, «персона – это способ представлять себя и лучше всего описывается прилагательными: резкий, общительный, приятный, находчивый, деятельный, высокомерный или вежливый. Вещи, которые знакомые говорят друг другу в течение дня, при этом осторожно избегая вторжения в личную жизнь друг друга, не исходят ни от Родителя, Взрослого, ни от Ребенка. Они исходят от маски или щита, которые каждый человек помещает между собой и окружающими людьми, и которые некоторые психиатры называют персоной». Значит, личность является не центром души, которая у Э.Берна имеет три модификации («Эго-состояния») – Родитель, Взрослый, Ребенок, – а только оболочкой, обращенной к другим людям и доступной для восприятия окружающими. Сторонники этого взгляда убеждены, что в жизни часто не важно знать, что человек представляет собой на самом деле. Что действительно нужно, так это знать, за кого он себя выдает, или, по крайней мере, какого отношения к себе ждет.

Американский социолог Ирвин Гоффман полагает, что в большинстве случаев даже нежелательно знать, «кто есть кто» среди тех людей, с которыми мы взаимодействуем. Достаточно понимать то, какую роль они себе выбрали, чтобы наши отношения с ними развивались без проблем. Таким образом, данный подход к личности акцентирует внешний, поверхностный социальный образ, который индивидуальность принимает, когда играет определенные социальные роли — общественное лицо, обращенное к окружающим, как сочетание наиболее ярких и заметных характеристик индивидуальности. По-видимому, такой подход удовлетворителен для социологического исследования, но едва ли он пригоден для дружеских отношений или семейной жизни. Тем не менее подобные воззрения в известной степени разделяют так называемые психологи-ситуационисты, (например, Э.Аронсон, Л.Росс, Р.Нисбетт и др.) которые считают, что для понимания поведения человека первостепенное значение имеет учет особенностей ситуации, в которой он находится.

Вторая точка зренияотносительно места личности в структуре психики несет в себе отношение к ней как «особе», воспроизводя этимологию «личности» от благородного слова «лик» (Владимир Даль), а не от скоморошьей «личины». «Особность сознательной личности дана лишь человеку», – читаем у В.Даля. Стало быть, личность рассматривается как центр внутреннего мира человека, как главный регулятор психической активности, как существо данного человека. Именно такой подход выражен словами русского просветителя XVIII века А.Н. Радищева: «Ведаешь ли, от чего зависит твоя особенность, твоя личность, что есть ты?». Многие психологи видят в личности центральное психическое образование. Например, Карл Роджерс описывает личность в терминах «самости»: как организованную, долговременную, субъективно воспринимаемую сущность, составляющую самую сердцевину наших переживаний. Гордон Олпорт определял личность как то, что индивидуум представляет собой на самом деле — внутреннее «нечто», детерминирующее характер взаимодействия человека.

016_Человек. Его строение. Тонкий Мир

. тела приносит некоторое познание жизни в Тонком Мире. Но припомнить тонкие существования очень трудно и несовместимо с земными условиями. Тело человека – это не человек, а только проводник его . время с пользою и извлекать весьма интересные и поучительные впечатления. Главное существование (человека) – ночью. Обычный человек без сна в обычных условиях может прожить не более нескольких дней. .

23) Подходы специалистов к понятиям «индивид», «индивидуальность» и «личность»

«Индивид» – это не что иное, как «человек» (человеческий индивид); он является «носителем» психики и личности как ее центрального звена. «Индивид» — как биологический организм, носитель общих генотипических наследственных свойств биологического вида (индивидом мы рождаемся).Проще: В психологии индивид (индивидуум) — человек, взятый вне своих индивидуальных (внутренних) особенностей.

«Индивидуальность» (от лат. individuum – неделимое) же – это один из главных атрибутов личности, соединяющий в себе и психологическую уникальность каждого отдельного человека и целостность, неделимость его личности.

Индивидуальность — совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от другого; своеобразие психики и личности индивида,неповторимость, уникальность. Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, в специфике интересов, качеств перцептивных процессов. Индивидуальность характеризуется не только неповторимыми свойствами, но и своеобразием взаимосвязей между ними. Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности является, в первую очередь, среда, где он растет, ассоциации, накопленные им в детстве, воспитание, особенности строения семьи и обращении с ребенком.Существует мнение, что индивидом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают (А.Г. Асмолов)

Существуют разные представления относительно объема понятия личности. Одни полагают, что личность – это только социальная сторона индивидуальной человеческой психики. Авторы книги «Социальная психология» заявляют: «социальное качество человека мы и называем личностью. Личность– это специальное понятие для обозначения именно социального качества или качеств человека». То есть понятие личности подчеркивает не индивидуальную уникальность человека, а нечто противоположное — то, что через содержание культуры уподобляет одного человека другим людям.

Комплекс устойчивых компонентов личности:

24) Взаимосвязь биологического и социального в личности человека.

Биологическое и социальное в человеке

Биологическую природу человек наследовал от животного мира. А биологическая природа от каждого животного существа неуклонно требует, чтобы оно, родившись, удовлетворяло свои биологические потребности: ело, пило, росло, мужало, созревало и — воспроизводило себе подобное, чтобы воссоздать свой род. Воссоздать свой род, — вот для чего рождается, приходит в мир, индивид животного. А для того, чтобы воссоздать свой род, родившееся животное должно есть, пить, возрастать, мужать, созревать, чтобы быть способным заниматься воспроизводством. Осуществив заложенное биологической природой, животное существо должно обеспечить плодоносность своего потомства и… умереть. Умереть, чтобы продолжал существовать род. Животное рождается, живёт и умирает ради продолжения своего рода. И больше никакого смысла жизнь животного не имеет. Этот же смысл жизни вложен биологической природой и в жизнь человека. Человек, родившись, должен получить от своих предков всё необходимое для своего существования, роста, возмужания, а возмужав, — воспроизвести себе подобного, родить ребёнка. Счастье родителей — в их детях. Смыл их жизни — родить детей. А если они детей иметь не будут, их счастье в этом плане будет ущербно. Они не испытают естественного счастья от оплодотворения, рождения, воспитания, общения с детьми, не испытают счастья от счастья детей. Воспитав и пустив в свет детей, родители со временем должны … освободить место для других. Должны умереть. И никакой биологической трагедии здесь нет. Это естественный конец биологического существования любого биологического индивида. В животном мире множество примеров того, что после завершения биологического цикла развития и обеспечения воспроизводства потомков, родители умирают. Бабочка-однодневка выходить из куколки только для того, чтобы оплодотворившись и отложив яички — сразу же умереть. У неё, бабочки-однодневки, нет даже органов питания. Самка паука-крестовика после оплодотворения съедает своего мужа, чтобы белками тела «своего возлюбленного» дать жизнь оплодотворенному семени. Однолетние растения после выращивания семян своего потомства спокойно помирают на корню… И у человека биологически заложена его смерть. Смерть для человека биологически трагическая только в том случае, когда его жизнь прерывается преждевременно, до завершения биологического цикла. Не лишне заметить, что биологически жизнь человека запрограммирована в среднем на 150 лет. А поэтому смерть в 70-90 лет тоже может считаться преждевременной. Если человек исчерпывает генетически определённое ему время жизни, смерть ему становиться так же желанной, как и сон после трудового дня. С этой точки зрения, «цель человеческого существования заключается в прохождении нормального цикла жизни, приводящего к потере жизненного инстинкта и к безболезненной старости, примиряющейся со смертью». Таким образом, биологическая природа навязывает человеку смысл его жизни в поддержании своего существования для воспроизводства рода человеческого для воспроизводства Homo Sapiens.

Социальная природа также навязывает человеку критерии для определения смысла его жизни.

Из-за причин зоологического несовершенства отдельный человек в отрыве от коллектива себе подобных не может ни поддерживать свое существования, ни тем более завершить биологический цикл своего развития и воспроизвести потомство. А человеческий коллектив — это общество со всеми присущими только ему параметрами. Только общество обеспечивает существование человека и как индивида, личности, и как биологического вида. Люди и живут обществом прежде всего для того, чтобы биологически выжить каждому в отдельности и всему человеческому роду вообще. Общество, а не отдельный индивид, является единственным гарантом существования человека как биологического вида Homo Sapiens. Только общество накопляет, сохраняет и передаёт следующим поколениям опыт борьбы человека за выживания, опыт борьбы за существования. Отсюда, для сохранения и вида и отдельного индивида (личности) необходимо сохранять общество этого индивида (личности).

Следовательно, для каждого отдельного человека с точки зрения его природы общество имеет большее значение, нежели он сам, отдельный человек. Вот почему даже на уровне биологических интересов смысл жизни человека заключается в том, чтобы беречь общество больше, чем свою собственную, отдельную, жизнь. Даже в том случае, если во имя сохранения данного, своего, общества необходимо пожертвовать своей личной жизнью.

Кроме гарантий сохранения рода человеческого общество сверх этого даёт каждому своему члену ряд других, невиданный в животном мире преимуществ. Так только в обществе новорождённый биологический кандидат на человека становиться настоящим человеком. Здесь же необходимо сказать, что социальная природа человека диктует ему видеть смысл своего, отдельного человека, существования в служении обществу, другим людям вплоть до самопожертвования на благо общества, других людей.

24) Социальные условия развития личности. Понятия «социальная роль» и «социальный статус».

Социа́льная роль— модель поведения человека, объективно заданная социальной позицией личности в системе социальных, общественных и личных отношений. Другими словами, социальная роль —«поведение, которое ожидается от человека, занимающего определенный статус»

Социальный статус— положение, занимаемое индивидом или социальной группой в обществе или отдельной подсистеме общества. Определяется по специфическим для конкретного общества признакам, в качестве которых могут выступать экономические, национальные, возрастные и другие признаки. Социальный статус разделяется по умениям, навыкам, образованию.

Соц. условия развития личности:

Социальный институт —это организованная система связей и социальных норм, которая объединяет значимые общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества.

Итак, институт — это своеобразная форма человеческой деятельности, основанной на четко разработанной идеологии, системе правил и норм, а также развитом социальном контроле над их исполнением. Институциональная деятельность осуществляется людьми, организованными в группы или ассоциации, где проведено разделение на статусы и роли в соответствии с потребностями данной социальной группы или общества в целом. Институты, таким образом, поддерживают социальные структуры и порядок в обществе.

Социальные институты выполняют в обществе функции социального управления и социального контроля как одного из элементов управления. Социальный контроль дает возможность обществу и его системам обеспечить соблюдение нормативных условий, нарушение которых наносит ущерб социальной системе. Основными объектами такого контроля являются правовые и моральные нормы, обычаи, административные решения и т. п. Действие социального контроля сводится, с одной стороны, к применению санкций в отношении поведения, нарушающего социальные ограничения, с другой — к одобрению желательного поведения. Поведение индивидов обусловлено их потребностями. Эти потребности могут быть удовлетворены различными способами, и выбор средств для их удовлетворения зависит от системы ценностей, принятой данной социальной общностью или обществом в целом. Принятие определенной системы ценностей способствует идентичности поведения членов общности. Воспитание и социализация направлены на то, чтобы передать индивидам установленные в данной общности образцы поведения и способы деятельности. Социальные институты руководят поведением членов общности через систему санкций и наград. В социальном управлении и контроле институты играют весьма важную роль. Их задача сводится не только к принуждению. В каждом обществе существуют институты, осуществляющие гарантии свободы в определенных видах деятельности — свободу творчества и нововведений, свободу слова, права на получение определенной формы и величины дохода, на жилье и бесплатное медицинское обслуживание и т. д. Например, литераторы и артисты имеют гарантированную свободу творчества, поиска новых художественных форм; ученые и специалисты обязываются исследовать новые проблемы и осуществлять поиск новых технических решений и т. д. Социальные институты могут быть охарактеризованы с точки зрения как их внешней, формальной структуры, так и внутренней, содержательной. Внешне социальный институт выглядит как совокупность лиц, учреждений, снабженных определенными материальными средствами и осуществляющих конкретную социальную функцию. С содержательной стороны — это определенная система целесообразно ориентированных стандартов поведения определенных лиц в конкретных ситуациях. Так, если есть юстиция как социальный институт внешне может быть охарактеризована как совокупность лиц, учреждений и материальных средств осуществляющих правосудие, то с содержательной точки зрения — это совокупность стандартизированных образцов поведения правомочных лиц , обеспечивающих данную социальную функцию. Указанные стандарты поведения воплощаются в определенных ролях, характерных для системы юстиции. Социальный институт, таким образом, определяет ориентацию социальной деятельности и социальных отношений посредством взаимосогласованной системы целесообразно ориентированных стандартов поведения. Их возникновение и группировка в систему зависят от содержания решаемых социальным институтом задач. Каждый такой институт характеризуется наличием цели деятельности, конкретными функциями, обеспечивающими ее достижение, набором социальных позиций и ролей, а также системой санкций, обеспечивающих поощрение желаемого и подавление отклоняющегося поведения.

Примеры социальных институтов:институт семьи, институт образования, институт здравоохранения, институт государственной власти, институт религии и т. д.

- Соотношение понятий руководства и лидерства.

Матрица базовых стратегий:

1. Осуществляется регуляция официальных отношений группы как некоторой социальной организации

1. Осуществляется регуляция межличностных отношений в группе

Источник