Танец как художественный способ выражения эмоций

Танцы представляют собой искусство движения. Настоящим искусством является движение, которое оказывает на зрителя влияние, способное изменить его душевное состояние и одухотворить его.

Любое душевное переживание в танце передается с помощью пластических ритмически четких, непрерывных и выразительныхдвижений человеческого тела.

Искусство танца зародилось еще в глубокой древности. Древние греки, которые отличались редкостной любовью к танцам, относились к ним как к особому и прекрасному дару Богов. Известно, что существовали такие виды танцев, как культовые, воинственные, театральные, танцы на празднествах и в быту.

У каждого народа танец является способом выражения внутреннего мира и чувств. Каждая поза, разнообразные скачки и движения выражали различные чувства: любовь, радость, печаль, злость, уверенность и многие другие. Танец способен выражать мечты, фантазии, надежды и разочарования. Так в классических танцах чувствуется сдержанность, благородство и изящество; восточные танцы наполнены философией, достоинством и мудростью.

В современной психологии существует понятие «базовых эмоций» — врожденных, биологически обусловленных, общих для всех культур и рас. Со злостью мы получаем дополнительную энергию на действие, борьбу и преодоление. Печаль — это способ проживать потери и расставания, переход к покою. Стыд создает неуютность, необходимую для смены позиции и способа контакта. В страхеприсутствует желание укрыться, спрятаться, найти безопасное место. Радость сопровождает любое удовольствие.

Важно, чтобы выражение чувства было согласовано с контекстом. Например, неуместно прыгать от радости на бизнес-совещании. Новполне естественно прыгать от восторга вместе с собственным ребенком.

Танец является одним из безопасных и доступных способов выражения эмоций в нашей культуре. Танец — это искусство для жизни.

Танцевальная или танцевально-двигательная терапия использует произвольные и хореографические движения для разрешения эмоциональных, душевных и физических проблем. Сила танца способна не только поднять настроение, но и обрести потерянную гармонию в отношении с окружающими, с самим собой и своим телом.

На чисто физическом уровне танцевальная терапия имеет все преимущества занятий спортом: улучшается общее состояние, координация движений и мышечный тонус. На эмоциональном уровне она помогает людям почувствовать себя счастливее и увереннее, а в случаях постоянного стресса и длительных депрессий просто незаменима.

С помощью спонтанных движений гораздо легче выразить гнев, страх, разочарование или потерю, эмоции, которые очень часто трудно передать словами. Кроме того, танцевальная терапия улучшает память, повышает познавательный интерес и мотивацию. Физические занятия такого рода помогают и при таких недугах как артрит, паралич, сотрясение мозга, рак, и другие заболевания.

В танцевальной терапии практикуются индивидуальные и групповые занятия. Для начала занятий не нужно абсолютно никаких танцевальных навыков, но очень важно выбрать профессиональных инструкторов-терапевтов, которые должны иметь хорошие знания физиологии и иметь психологическое и хореографическое образование. Роль терапевта состоит не в обучении, а мотивации, координации и наблюдении. Иногда он может дать совет или имитировать ваше движение (так называемое «эмоциональное отражение).

Танцевальные импровизации, будь то в одиночку дома, в кругу близких людей или на дискотеке, высвобождают эмоции, приносят чувство облегчения и приливы энергии, заставляют прислушаться к языку своей души — танцу!

Источник

Доклад по теме: Танец как способ выражения себя.

материал на тему

Материал содержит доклад по теме: Танец как способ выражения себя.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| doklad_na_mo_po_teme_tanets_kak_sposob_vyrazheniya_sebya | 25.06 КБ |

Предварительный просмотр:

МОУ Красносельской СШ дошкольная ступень образования

доклад по теме: Танец как способ выражения себя

ТАНЕЦ — это музыкально-пластическое искусство. Как всякий вид искусства, танец отражает окружающую жизнь в художественных образах. Танец можно назвать невербальным воплощением вербального – танец – это выражения чувств, эмоций, затаённых мыслей человека.

ТАНЕЦ – это целая философия, она учит человека овладевать своим телом, любить себя. Кроме того, улучшается работа всех мышц, суставов человека, приобретается красивая осанка. Давно замечено, что человек, занимающийся танцами, надолго сохраняет молодость и бодрость.

ТАНЕЦ – самый древний и красивый способ общения, самовыражения.

Когда человек рождается, у него не развита речь. Он может выразить себя жестами, как животные. Танец возвращает нас к этим инстинктам. Восприятие происходит на уровне чувственного осязания, затрагивает глубинные слои человеческой психики.

Мультфильм «Маугли» (студия Союзмультфильм, 1971 год) – прекрасный пример доступного преподнесения информации ребенку, обрамленной в художественные рамки, где показано развитие человека, его движений на фоне музыки и природы в сожительстве с животными посредством органического синтезе работы композитора, художника, мультипликаторов, звукорежиссеров. Я бы настоятельно советовала просматривать этот мультфильм и взрослым, и детям.

С древних времен народ выражал в танце свои представления о природе, жизни, взаимоотношениях между людьми. Движения постепенно подвергались художественному обобщению, в результате чего сформировалось искусство танца, одно из древнейших проявлений народного творчества. У каждого народа сложились свои танцевальные традиции.

Танцевальные обряды сопровождали рождение, свадьбы, похороны …

На Руси с языческих времен люди ходили за Солнцем- главным языческим светилом – по кругу, встречали хороводными плясками и песнями времена года, свадьбы… Народный танец – это продолжение нашей культуры, наша ментальность, национальный колорит, поэтому так важно его знать, любить, беречь.

С помощью танца мы можем видеть и чувствовать музыку.

Танец — это огромный мир, чтобы его покорить, надо иметь терпение.

“Дошкольный период – это преимущественно период накопления музыкальных впечатлений интенсивного музыкального восприятия”, – пишет Н. А. Ветлугина.

Большое место в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста отводится музыкальному воспитанию в совокупности его средств: слушания музыки, пения и музыкально-ритмического движения .

Музыка, как самое эмоциональное из искусств, близка впечатлительной натуре ребенка, и в этом заключается сила ее воспитательного воздействия.

Движение помогает полнее воспринимать музыкальное произведение, которое в свою очередь придает движению особую выразительность.

Следовательно, творческая активность детей развивается постепенно путем целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации чувств воображения и мышления.

Успехи и достижения в области музыкально-ритмического воспитания, безусловно, зависят от общего физического развития ребенка, однако в большой мере этому способствует правильная организация и систематичность занятий.

Таким образом, развитие у детей интереса к музыкально – ритмическим движениям способствует музыкальному воспитанию и развитию дошкольника.

И в доказательство всего вышесказанного прошу обратить внимание на слайд, где отображена диагностика развития и совершенствования музыкально-ритмических движений детей определенной возрастной категории. Мы наглядно видим, что к началу учебного года дети подготовительной группы приходят с уже не малым багажом знаний, умений и навыков, но к окончанию учебного года процент высокого уровня еще повышается, средний уровень значительно понижается. Т. е., присутствие положительной динамики на лицо.

После того, как детьми будут усвоены программные требования, можно усложнять движения, разнообразить их, обучая их слушать, слышать, передавать свое настроение, свои ощущения через движения под музыку, расширяя таким образом их музыкальный кругозор, прививая им музыкальный вкус, совершенствуя культуру танца. Т. е., работая с детьми в данном направлении, я как бы стремлюсь в своей работе через детей показать то, что мне хотелось бы осуществить в танце, когда я была маленькой, но по ряду причин это было невозможно. Иными словами, через детей я могу себя выразить как мастер и осуществить свою мечту, воплотить ее в реальность.

Сказать, что мной предпочтение отдается танцам какой-то определенной направленности, стиля, национальной культуры, я не могу, да это было бы и неправильно. Мы все знаем, что уникальность музыки заключается в том, что она многонациональна, но ей не нужен перевод. Ее нужно просто услышать, прослушать и прочувствовать, пропуская через свое сердце. Нет ни одного человека, кто бы не любил музыку. Нет ни одного ребенка, которому бы не нравились занятия музыкой (конкретно, танцами). Разница лишь в том, чему мы отдаем предпочтение в наших музыкальных вкусах. А вот особенность танца заключается в том, что он не возможен без музыкального сопровождения. Поэтому, наша с вами задача научить ребенка слушать «правильную» музыку, привить музыкальный вкус, научить культуре слушания и, уже потом, привить любовь к танцам. Хотя, это уже совсем не сложно, поскольку танцевать дети любят больше, чем петь. Ведь в танце ребенок движется, ему разрешают самовыражаться. Здесь проще совершенствоваться, чем в пении, игре на музыкальных инструментах.

В процессе своей работы я сделала наблюдения, что детям очень нравятся современные танцы (чарльстон, под музыку в стиле кантри), т. е. западная музыка, в которой обязательно будет примись афроамериканской музыки. Видимо, это голос предков и, конечно же, это дети своего времени. Также, особый интерес вызывают танцы, где классика смешивается с современностью, спокойная классическая музыка резко может перейти в быструю динамичную, ультрасовременную и обратно, танцы с атрибутикой (цветы, пампаны, шляпки, ленточки, обручи, флажки, музыкальные инструменты, ткань и т. д.) и игры-танцы («Виноватая тучка»).

В последней части своего выступления я хотела бы ознакомить вас с приемами, которые использую в работе с детьми при разучивании и запоминании танцев, для вызывания заинтересованности и лучшего запоминания, как средства успеха в работе с детьми:

— прослушивание музыкального материала, для того, чтобы создать определенное настроение, настроить детей на нужный лад. И если у произведения есть предыстория или легенда, обязательно ее рассказать, что всегда вызывает неподдельный интерес к номеру и работе над этим номером. Если музыка была написана к какому-то известному видио-материалу (мультфильм, телепрограмма, х/ф), обязательно об этом упомянуть;

— просмотр видио-, если такое имеется и, как следствие беседа о нем, чтобы донести до детей смысл номера, музыки, подбирая при этом точные сравнения, вступая посредством этого с детьми в диалог. Как следствие, ребенок идет на контакт, раскрывается, появляется заинтересованность, и мы завладеваем вниманием ребенка;

— прохлопывание ритмического рисунка, каких-то более сложных ритмических фигур. Такой прием помогает ощутить пульсацию музыки, настроить на характер исполнения, воспитывает чувство ритма;

— просмотр видио-ролика с показом педагога, т. е. наглядность, поскольку ребенок всегда учится по образу и подобию. Также сюда относим тактильный контакт, т. е. взять ребенка за руку, дотронуться до него, передавая касанием характер и т. д.;

— отрабатывание музыкальной фигуры, посредством ее усложнения;

— отрабатывание движений под счет педагога в медленном темпе;

— прогон всего танца с показом педагога от начала до конца.

Секрет красивого танца в его синхронности, слаженности, т. е., «все как один, все как часы», а добиться этого можно только одним единственным способом – путем многократного повтора.

Итогом всей этой работы будет то, что мы разовьем интеллект ребенка, привьем ребенку: усидчивость, коммуникабельность, работоспособность, уверенность в себе и как следствие – СПОСОБНОСТЬ К САМОВЫРАЖЕНИЮ.

Для лучшей передачи образа и отображения того или иного характера применяется прием сравнения и наглядного показа. Например, показать, как падает перышко, как кружится листочек, как передвигаются животные (просмотр видио-), как поднимается и опускается в воздухе легкая ткань и т.д..

В заключении своего выступления мне бы хотелось предложить вашему вниманию просмотр видио-ролика записи танцевальной композиции детей старшей группы, как доказательство того, что я сказала о танце как культурном наследии в начале своего выступления.

Источник

Танец и эмоции

Танец — это выражение эмоций, чувств, мыслей, рассказ с помощью музыки, пластики, жестов, ритмичных движений. Танец передает зрителям всю страсть, исполнителя и композитора. Обучение детей танцу и развитие у них на этой основе творческих способностей требуют от педагога не только знания соответствующей методики, но и предполагают наличие у него правильного представления о танце как художественной деятельности, виде искусства. В связи с этим, предваряя описание методики, рассмотрим кратко особенности танцевального искусства на основе методического пособия Е.В.Горшковой «От жеста к танцу».

Танец — это музыкально-пластическое искусство. Это рассказ на определенную тему с сюжетом. Поэтому его характер изначально сюжетно — образный. У танца есть свой выразительтный язык, язык движений и положения человеческого тела. Осанка, динамика размаха движений говорят об эмоциях, которые передает исполнитель.

Выразительна лексика танца — танцевальные и пантомимические движения, которые были заимствованы из бытовой пластики. Человек, настаивая на своем, для большей убедительности топнет ногой, капризные дети, добиваясь желаемого, топают ногами. Так появилось танцевальное движение «притоп».

Пантомима призвана изображать эмоциональное состояние героя, (плачет, трет глаза или радуется встрече и обнимается), но в отличие от «бытового» варианта в «танцевальном» она утрирована.

Особое место в танце занимает музыка. Она задает темп, ритм, является основой образного содержания танца.

Образность и сюжетность придают танцучерты драматизации и сближает его с сюжетно-ролевой игрой. Дети воспринимают танец как игру и с удовольствием в ней участвуют. Однако самостоятельно дошкольники не могут подойти к осознанию языка движений и освоить его. Следовательно, требуется целенаправленное обучение их этому языку.

Музыкальная пантомима (в том числе жесты общения) и танцевальные движения — основные направления обучения. Виды шага, бега, прыжков целесообразно дать детям в виде разминки в начале занятия. Далее начинается работа над выразительностью исполнения.

В процессе обучения в качестве основных используются несколько методов:

Выразительный показ движений, танцевальных композиций (педагогом или ребенком) задает наглядный образец исполнения, формирует у детей представление о правильном способе выполнения движений.

2. Словесные пояснения, образный рассказ побуждает детей представить какую- либо ситуацию, чтобы воссоздать ее в движениях.

3. Вслушивание в музыку и простейший анализ ее выразительных особенностей позволяет осмысливать содержание музыкального произведения

4. Знакомство детей с простейшими жестами общения: «прошу», «не надо», «иди сюда», «уходи» и др.

Освоение пантомимических движений, сопровождая его проговариванием определенных слов, которые раскрывают значение этого жеста. Вскоре проговаривание слов заменяется их пропеванием Наконец, движение исполняется с инструментальным сопровождением и одновременным пропеванием слов сначала вслух, а позже — «про себя».

Работа над танцевальными движениями во многом аналогична, но имеет и свои особенности.

1. Сначала педагог вместе с детьми вспоминает простейшее движение. Дальнейшее обучение танцевальному движению проводится методом его усложнения, изменения, варьирования.

Чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу, не следует работать над каждым упражнением или этюдом дольше 2—4 занятий подряд (для сказок — 6—7 занятий). Затем лучше обратиться к новому материалу, а к прежнему вернуться некоторое время спустя.

Танцевальные упражнения: разновидности качаний, «каблучков» и «носочков», танцевального шага, а также различные прыжки и повороты, полуприседания (может быть самостоятельным движением или входить в состав более сложного), притопов: одной ногой, поочередно двумя, тройной притоп. Несколько разновидностей притопов можно объединить в небольшие композиции, основанные на игровом взаимодействии партнеров, типа «перепляса». «ковырялочку», «гармошку». Кружение и вращение как правило, исполняются в кульминационный момент танцевальной композиции.

Знакомство дошкольников с приемами образного перевоплощения проводится на материале этюдов начинается с восприятия музыки. Вслушиваясь в музыку, ее выразительные особенности, дети пытаются определить, про кого она «рассказывает», каков характер этого персонажа, что он может делать, как двигаться и т. п.

Важными понятиями в танце являются:

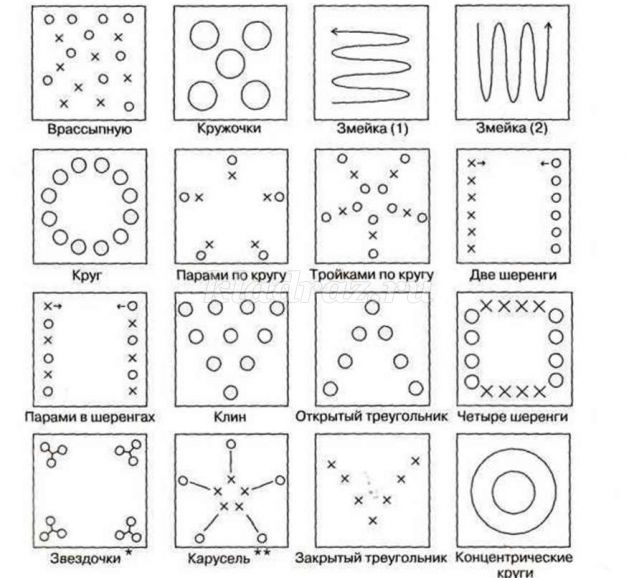

Рисунок танца

Хореографический текст

Композиция танца

Если рисунок танца – это перемещение исполнителей по сценической площадке, то хореографический текст – это танцевальные движения, жесты, позы, мимика.

Рисунок танца и танцевальный текст составляют композицию танца. Рисунок танца развивается от простого к сложному, чтобы кульминационному моменту развития действия соответствовал наиболее насыщенный рисунок танца. Это особенно касается номеров, где основным выразительным средством является рисунок танца. Там, где танец насыщен танцевальной лексикой (движениями), кульминация номера может быть решена через интересный танцевальный текст (рисунок в этом эпизоде может быть не столь насыщенным, не столь сложным).

Если имеется повтор музыкальной темы или ее развитие, его отражают либо в повторе, либо а развитии уже использованного рисунка. (припевы песенной музыки).

Основные построения:

Колонна — группа исполнителей, стоящих друг за другом в затылок.

Круг — стоят в кругу, повернувшись лицом к центру или спиной к центру, или друг за другом в затылок.

Хоровод — стоят в кругу взявшись за руки.

Цепочка — группа исполнителей, стоящих в колонне взявшись за руки.

Шеренга — группа исполнителей, стоящих плечом к плечу лицом в одну сторону.

Линия танца — против часовой стрелки.

Против линии танца — по часовой стрелке.

Из кулисы в кулису.

Через середину — слева-направо и наоборот.

Через середину на зрителей.

К центру, от центра.

Противоходом — в кругах, колоннах, цепочках.

Змейкой — продольной, поперечной

Условные обозначения: X — партнеры, О — партнерши

Стоящие в звездочках (по двое или по трое) держатся правыми или левыми руками. Стоящие во внутреннем кругу карусели держатся левыми руками, а правые подают стоящим во внешнем кругу.

Благодаря данной методике детские танцевальные импровизации эмоциональны, разнообразны, насыщены оригинальными движениями.

Источник