Уровни эмоционального реагирования по С. Л. Рубинштейну

С. Л. Рубинштейн в многообразных проявлениях эмоциональной сферы личности выделяет три уровня.

Первый — это уровень органической аффективно-эмоциональной чувствительности. Он связан с физическими чувствованиями удовольствия — неудовольствия, которые обусловлены органическими потребностями. Они могут быть, по Рубинштейну, как специализированными, местного характера, отражая в качестве эмоциональной окраски или тона отдельное ощущение, так и более общего, разлитого характера, отражая более или менее общее самочувствие человека, не связанное в сознании с конкретным предметом (беспредметные тоска, тревога или радость).

Второй, более высокий уровень эмоциональных проявлений, по Рубинштейну, составляют предметные чувства (эмоции). На смену беспредметной тревоги приходит страх перед чем-нибудь. Человек осознает причину эмоционального переживания. Опредмеченность чувств находит свое высшее выражение в том, что сами чувства дифференцируются, в зависимости от предметной сферы, к которой относятся, на интеллектуальные, эстетические и моральные. С этим уровнем связано восхищение одним предметом и отвращение к другому, любовь или ненависть к определенному лицу, возмущение каким-либо человеком или событием и т. п.

Третий уровень связан с более обобщенными чувствами, аналогичными по уровню обобщенности отвлеченному мышлению. Это чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, трагического и т. п. Они тоже могут иногда выступать как более или менее частные состояния, приуроченные к определенному случаю, однако чаще всего они выражают общие устойчивые мировоззренческие установки личности. Рубинштейн называет их мировоззренческими чувствами.

Таким образом, заключает Рубинштейн, «в развитии эмоций можно. наметить следующие ступени: 1) элементарные чувствования как проявления органической аффективной чувствительности, играющие у человека подчиненную роль общего эмоционального фона, окраски, тона или же компонента более сложных чувств; 2) разнообразные предметные чувства в виде специфических эмоциональных процессов и состояний; 3) обобщенные мировоззренческие чувства; все они образуют основные проявления эмоциональной сферы, органически включенной в жизнь личности» (1999, с. 579).

Характерно, что Рубинштейн ничего не говорит о настроении, а аффекты и страсти выделяет отдельно от этих уровней эмоционального реагирования, хотя и пишет, что они родственны им.

Отдавая должное попытке Рубинштейна наметить эволюционный путь развития мотивационной сферы человека, что является очень важным методологическим под-

16 Пива 1. Эмоциональное реагирование

ходом, следует все же признать недостаточную его разработанность. Это скорее наметки к дальнейшему развитию этого направления в изучении эмоциональной сферы.

Источник

Уровни эмоционального реагирования по С. Л. Рубинштейну

С. Л. Рубинштейн в многообразных проявлениях эмоциональной сферы личности выделяет три уровня.

Первый — это уровень органической аффективно-эмоциональной чувствительности. Он связан с физическими чувствованиями удовольствия — неудовольствия, которые обусловлены органическими потребностями. Они могут быть, по Рубинштейну, как специализированными, местного характера, отражая в качестве эмоциональной окраски или тона отдельное ощущение, так и более общего, разлитого характера, отражая более или менее общее самочувствие человека, не связанное в сознании с конкретным предметом (беспредметные тоска, тревога или радость).

Второй, более высокий уровень эмоциональных проявлений, по Рубинштейну, составляют предметные чувства (эмоции). На смену беспредметной тревоги приходит страх перед чем-нибудь. Человек осознает причину эмоционального переживания. Опредмеченность чувств находит свое высшее выражение в том, что сами чувства дифференцируются, в зависимости от предметной сферы, к которой относятся, на интеллектуальные, эстетические и моральные. С этим уровнем связано восхищение одним предметом и отвращение к другому, любовь или ненависть к определенному лицу, возмущение каким-либо человеком или событием и т. п.

Третий уровень связан с более обобщенными чувствами, аналогичными по уровню обобщенности отвлеченному мышлению. Это чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, трагического и т. п. Они тоже могут иногда выступать как более или менее частные состояния, приуроченные к определенному случаю, однако чаще всего они выражают общие устойчивые мировоззренческие установки личности. Рубинштейн называет их мировоззренческими чувствами.

Таким образом, заключает Рубинштейн, «в развитии эмоций можно. наметить следующие ступени: 1) элементарные чувствования как проявления органической аффективной чувствительности, играющие у человека подчиненную роль общего эмоционального фона, окраски, тона или же компонента более сложных чувств; 2) разнообразные предметные чувства в виде специфических эмоциональных процессов и состояний; 3) обобщенные мировоззренческие чувства; все они образуют основные проявления эмоциональной сферы, органически включенной в жизнь личности» (1999, с. 579).

Характерно, что Рубинштейн ничего не говорит о настроении, а аффекты и страсти выделяет отдельно от этих уровней эмоционального реагирования, хотя и пишет, что они родственны им.

Отдавая должное попытке Рубинштейна наметить эволюционный путь развития мотивационной сферы человека, что является очень важным методологическим под-

16 Пива 1. Эмоциональное реагирование

ходом, следует все же признать недостаточную его разработанность. Это скорее наметки к дальнейшему развитию этого направления в изучении эмоциональной сферы.

Источник

Уровни (виды, классы) эмоционального реагирования

С. Л. Рубинштейн в многообразных проявлениях эмоциональной сферы личности выделяет три уровня.

Первый – это уровень органической аффективно‑эмоциональной чувствительности. Он связан с физическими чувствованиями удовольствия – неудовольствия, которые обусловлены органическими потребностями. Они могут быть, по Рубинштейну, как специализированными, местного характера, отражая в качестве эмоциональной окраски или тона отдельное ощущение, так и более общего, разлитого характера, отражая более или менее общее самочувствие человека, не связанное в сознании с конкретным предметом (беспредметные тоска, тревога или радость).

Второй, более высокий уровень эмоциональных проявлений, по Рубинштейну, составляют предметные чувства (эмоции). На смену беспредметной тревоге приходит страх перед чем‑нибудь. Человек осознает причину эмоционального переживания. Опредмеченность чувств находит свое высшее выражение в том, что сами чувства дифференцируются в зависимости от предметной сферы, к которой относятся, – интеллектуальные, эстетические и моральные. С этим уровнем связано восхищение одним предметом и отвращение к другому, любовь или ненависть к определенному лицу, возмущение каким‑либо человеком или событием и т. п.

Третий уровень связан с более обобщенными чувствами, аналогичными по уровню обобщенности отвлеченному мышлению. Это чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, трагического и т. п. Они тоже могут иногда выступать как более или менее частные состояния, связанные с определенным случаем, однако чаще всего они выражают общие устойчивые мировоззренческие установки личности. Рубинштейн называет их мировоззренческими чувствами.

Таким образом, заключает Рубинштейн, «в развитии эмоций можно (…) наметить следующие ступени: 1) элементарные чувствования как проявления органической аффективной чувствительности, играющие у человека подчиненную роль общего эмоционального фона, окраски, тона или же компонента более сложных чувств; 2) разнообразные предметные чувства в виде специфических эмоциональных процессов и состояний; 3) обобщенные мировоззренческие чувства; все они образуют основные проявления эмоциональной сферы, органически включенной в жизнь личности» (1999, с. 579).

Характерно, что С. Л. Рубинштейн ничего не говорит о настроении, а аффекты и страсти выделяет отдельно от этих уровней эмоционального реагирования, хотя и пишет, что они родственны им.

Отдавая должное попытке Рубинштейна наметить эволюционный путь развития мотивационной сферы человека (от эмоционального тона ощущений через эмоции к чувствам), что является очень важным методологическим подходом, следует все же признать недостаточную его разработанность. Это скорее наметки к дальнейшему развитию этого направления в изучении эмоциональной сферы. Тем более что С. Л. Рубинштейн (1957) аффективные процессы подразделял и по‑другому, а именно, на: 1) стремления, влечения, желания и 2) эмоции, чувства. Таким образом, в разряд аффективных у него попали и мотивационные образования. Оправданием этому может быть только то, что в них представлен и эмоциональный компонент. Но тогда есть опасность, что любое психологическое образование будет причислено к эмоциональным процессам.

А. Н. Леонтьев (1971) все эмоциональные явления разделил на три класса: 1) аффект; 2) собственно эмоции, включая стресс; 3) чувства, т. е. длительные и обобщенные отношения к себе и миру.

По Э. Хармсу (Harms, 1967), эмоциональные явления тоже делятся на три группы: чувства счастья – несчастья, удовольствия – неудовольствия и аффекты (ярость, ужас и т. п.). О. Эверт (Ewert, 1970) в традиционную триаду включил настроение, чувствование, или эмоциональную окраску, и собственно эмоции.

До сих пор имеются большие трудности в отнесении разных видов эмоционального реагирования к тому или иному их виду (классу), чему во многом способствует терминологическая неразбериха. Так, Макклелланд (2006) и радость, и удовольствие относит к эмоциям, хотя последнее может быть и самостоятельным видом эмоционального реагирования как эмоциональный тон ощущений. По мнению В. К. Вилюнаса, это является свидетельством того, что «феноменологический материал, объяснить который призвана теория эмоций, не обладает отчетливо различимыми признаками, которые могли бы обеспечить некоторую единую изначальную его группировку и упорядочивание» (1984, с. 5).

С учетом приведенных выше характеристик эмоциональных реакций в отечественной психологии традиционно выделяют следующие их классы: эмоциональный тон ощущений, эмоции (включая аффекты), настроения.

Многие физиологи, занимающиеся изучением эмоций животных, говорят об эмоциональном поведении как комплексе целенаправленных, сложных поведенческих проявлений определенного биологического содержания (например, В. А. Вальдман и др., 1976). В качестве примера приводится агрессивно‑оборонительное поведение, сексуальное поведение и др.

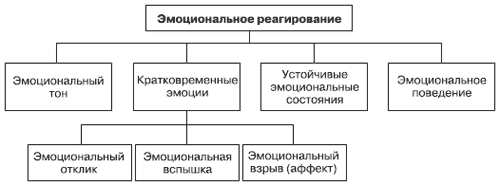

Рис. 1.1. Виды эмоционального реагирования.

Целесообразно объединить традиционную классификацию видов эмоционального реагирования с классификацией Смирнова и Трохачева, так как они не противоречат, а дополняют друг друга (рис. 1.1). В связи с этим встает вопрос о том, что теория дифференциальных эмоций, разработанная С. Томкинсом и К. Изардом и говорящая о существовании ряда частных эмоций, каждая из которых рассматривается отдельно от другой как самостоятельный переживательно‑мотивационный процесс, должна трансформироваться в концепцию дифференциальных эмоциональных реакций, в которую первая теория войдет составной частью, касающейся только одного вида пристрастного реагирования – эмоций.

Источник

Уровни эмоционального реагирования по С. Л. Рубинштейну

С. Л. Рубинштейн в многообразных проявлениях эмоциональной сферы личности выделяет три уровня.

Первый — это уровень органической аффективно-эмоциональной чувствительности. Он связан с физическими чувствованиями удовольствия — неудовольствия, которые обусловлены органическими потребностями. Они могут быть, по Рубинштейну, как специализированными, местного характера, отражая в качестве эмоциональной окраски или тона отдельное ощущение, так и более общего, разлитого характера, отражая более или менее общее самочувствие человека, не связанное в сознании с конкретным предметом (беспредметные тоска, тревога или радость).

Второй, более высокий уровень эмоциональных проявлений, по Рубинштейну, составляют предметные чувства(эмоции). На смену беспредметной тревоги приходит страх перед чем-нибудь. Человек осознает причину эмоционального переживания. Опредмеченность чувств находит свое высшее выражение в том, что сами чувства дифференцируются, в зависимости от предметной сферы, к которой относятся, на интеллектуальные, эстетические и моральные. С этим уровнем связано восхищение одним предметом и отвращение к другому, любовь или ненависть к определенному лицу, возмущение каким-либо человеком или событием и т. п.

Третий уровень связан с более обобщенными чувствами, аналогичными по уровню обобщенности отвлеченному мышлению. Это чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, трагического и т. п. Они тоже могут иногда выступать как более или менее частные состояния, приуроченные к определенному случаю, однако чаще всего они выражают общие устойчивые мировоззренческие установки личности. Рубинштейн называет их мировоззренческими чувствами.

Таким образом, заключает Рубинштейн, «в развитии эмоций можно. наметить следующие ступени: 1) элементарные чувствования как проявления органической аффективной чувствительности, играющие у человека подчиненную роль общего эмоционального фона, окраски, тона или же компонента более сложных чувств; 2) разнообразные предметные чувства в виде специфических эмоциональных процессов и состояний; 3) обобщенные мировоззренческие чувства; все они образуют основные проявления эмоциональной сферы, органически включенной в жизнь личности» (1999, с. 579).

Характерно, что Рубинштейн ничего не говорит о настроении, а аффекты и страсти выделяет отдельно от этих уровней эмоционального реагирования, хотя и пишет, что они родственны им.

Отдавая должное попытке Рубинштейна наметить эволюционный путь развития мотивационной сферы человека, что является очень важным методологическим подходом, следует все же признать недостаточную его разработанность. Это скорее наметки к дальнейшему развитию этого направления в изучении эмоциональной сферы.

Уровневая система базовой аффективной регуляции была разработана в школе К.С. Лебединской — О.С. Никольской (1990, 2000). Согласно теории О.С. Никольской, аффективная организация может быть представлена в виде четырехуровневой системы, описывающей универсальные механизмы адаптации:

1) уровень аффективной пластичности (более раннее название – полевая реактивность)

2) уровень аффективных стереотипов

3) уровень аффективной экспансии

4) уровень эмоционального контроля

На каждом из них решаются качественно различные задачи адаптации в мире: они не могут подменить друг друга, а ослабление или усиление функционирования одного из них приводит к явлениям общей дизадаптации.

Уровень аффективной пластичности участвует в решении наиболее базальных задач защиты организма от влияния внешней среды. Его смыслом является организация аффективной преднастройки к активному контакту с окружающим: наиболее примитивная оценка самой возможности контакта с внешним миром. Аффективно значимыми на этом уровне являются впечатления динамики интенсивности внешних воздействий: движения, изменение пространственных соотношений в окружающем и т.п. Выполняя «фоновые» функции в осуществлении эмоционально-смысловой адаптации к окружающему, этот уровень обеспечивает тоническую регуляцию аффективных процессов.

Следующей ступенью углубления аффективного контакта (адаптации) со средой является уровень аффективных стереотипов. В раннем возрасте он играет важнейшую роль в отработке приспособительныхреакций ребенка – пищевых, оборонительных, установления физического контакта с матерью, в дальнейшем развиваясь как компонент сложных форм адаптации и определяя полноту и своеобразие чувственной жизни человека.

Можно сказать, что именно этот уровень аффективной организации закладывает основы формирования индивидуальности человека через выявление собственных стереотипов и пристрастий в сенсорных контактах со средой. Подобные аффективные стереотипы являются фоновым обеспечением самых сложных форм поведения человека, задавая аффективный смысл поведения.

Обеспечение активной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды, через преодолениенеожиданных препятствий, является следующей ступенью развития эмоционального контакта со средой – уровнем аффективной экспансии. Приспособительным смыслом уровня является аффективная экспансия окружающего мира, овладение неизвестной, следовательно, опасной ситуацией и с помощью этого – через запуск исследовательского поведения, поиска преодоления трудностей – получение положительных переживаний успеха, победы, преодоления. Очевидно, что этот уровень решает куда более сложные задачи адаптации в целом.

Четвертый уровень (уровень эмоционального контроля) обеспечивает налаживание эмоционального взаимодействия с другими людьми: разработку способов ориентировки в их переживаниях, формирование правил, норм взаимодействия с ними. Включая в себя «нижележащие» уровни, он обеспечивает контроль над индивидуальной аффективной жизнью, приводя ее в соответствие с требованиями и нуждами окружающих и социума в целом. Именно на этом уровне поведение организуется по сложному кодексу этологических правил контакта.

Аффективная организация определяет не только эмоционально-личностную структуру ребенка, характер его взаимоотношений с окружающей средой, но в огромной степени «энергетизацию» и тонизацию всей его психической активности.

Источник