Органы чувств пресмыкающихся

Пресмыкающиеся имеют шесть основных органов чувств. Орган зрения приспособлен к работе в воздушной среде. Глаз защищен наружными веками и мигательной перепонкой. У змей и некоторых ящериц (гекконов, сцинков, части безногих ящериц) веки срастаются, образуя прозрачную оболочку. У ночных видов глаза обычно увеличены и имеют вертикальный зрачок. Слезные железы предохраняют глаз от высыхания, увлажняя поверхность глазного яблока. В отличие от лягушек глазные яблоки не могут втягиваться в ротовую полость и совершают только вращательные движения. У хамелеонов каждый глаз может двигаться самостоятельно, что важно при подкарауливании добычи, когда тело неподвижно. В меньшей степени способностью к раздельному движению глаз наделены агамы (p. Calotes) и некоторые игуаны.

Аккомодация глаза достигается перемещением хрусталика и изменением его кривизны с помощью поперечнополосатого ресничного мускула. От задней стенки глазного яблока в стекловидное тело вдается — гребень богатый кровеносными сосудами пигментированный вырост; видимо, он улучшает питание сетчатки. Гребень лучше развит у обитателей открытых пространств. Сетчатка глаза пресмыкающихся сложнее, чем сетчатка земноводных. У части ночных видов она содержит только палочки. У обладающих цветным зрением дневных видов в сетчатке есть и палочки , и колбочки ; у многих видов колбочки снабжены своеобразными светофильтрами в виде бесцветных или окрашенных (желтых, оранжевых, красных) жировых капель . Чувствительность цветового зрения большинства пресмыкающихся смещена в желто-оранжевую часть спектра. В отличие от земноводных анализ и синтез зрительных восприятий производится не в сетчатке, а преимущественно в зрительной коре среднего мозга.

В пространственной ориентации и общении пресмыкающихся зрение играет важную, обычно решающую роль. С этим связано существование яркой, иногда сложной демонстративной окраски, имеющей опознавательное значение. Ту же роль выполняют позы. Многие детали окраски и ряд сигнальных движений служат защитой от врагов и конкурентов: устрашение раскрыванием воротника австралийской плащеносной ящерицей или разинутой пастью ушастой круглоголовки , окрашенной приливающей кровью в ярко-красный цвет, и т. п. Взмахи хвоста песчаной круглоголовки , раскрашенного черно- белыми полосами, служат сигналом прекращения опасности.

Осязание выражено отчётливо, особенно у черепах, которые могут чувствовать даже лёгкое прикосновение к панцирю.

Орган слуха пресмыкающихся в схеме близок к органу слуха лягушек. Он состоит из среднего уха с барабанной перепонкой и одной слуховой косточкой — стремечком, передающим колебания перепонки на круглое окошко, отделяющее полость внутреннего уха. Этот механизм усиливает звуки, распространяющиеся в воздушной среде. Во внутреннем ухе обособляется улитка, служащая аппаратом анализа и кодирования акустических сигналов. Улитка еще не сложна и у большинства видов представляет мешкообразный вырост. Это соответствует относительно небольшой роли слуха в жизни пресмыкающихся. Они воспринимают звуки в диапазоне 20-6000 герц , но большинство хорошо слышит только в диапазоне 60-200 Гц. Крокодилы лучше воспринимают звуки частотой 100- 3000 Гц. У змей слух особенно слаб; они лишены барабанной перепонки и воспринимают преимущественно звуки, распространяющиеся по субстрату (земле) или в воде (так называемый сейсмический слух ). То же свойственно и змеевидным ящерицам. Передача звуков с субстрата на овальное окошко среднего уха обеспечивается квадратной и квадратно-скуловой костями.

Сравнительно ограниченный слух змей соответствует их слабым голосовым возможностям. Невысоки и слуховые способности черепах, барабанная перепонка которых толстая, а слуховой проход у некоторых видов закрыт утолщенной кожей.

Большинство пресмыкающихся немо; их звуковой мир беден. Звуки змей (шипенье, хрип, стук хвостовых погремушек) и некоторых ящериц (скрип чешуи) чаще служат угрожающим предупреждением. Громкие ревущие звуки издают крокодилы; они используются при охране территоии. Хеморецепторы играют в ориентации и общении рептилий важную, хотя и меньшую по сравнению со зрением роль. Органы обоняния открываются наружу парными ноздрями, а в полость рта — щелевидными хоанами. Срединная часть носоглоточного хода дифференцирована на верхний обонятельный и нижний дыхательный отделы. Обонятельный отдел имеет складчатые стенки, увеличивающие его поверхность. Впереди хоан в крыше ротовой полости имеется углубление, так называемый якобсонов орган. Он воспринимает запах находящейся во рту пищи или веществ, которые животное собирает с земли своим подвижным языком и вносит в ротовую полость.

Чувствительность обоняния пресмыкающихся выше, чем у земноводных. Многие ящерицы с помощью обоняния находят пищу, выкапывая ее из песка с глубины до 6-8 см. Вараны, полозы и гадюки с его помощью находят пищу, разыскивают особей другого пола и могут различать особей своего или чужих видов; реагируют они и на запахи врагов. Черепахи , ящерицы и крокодилы имеют специальные пахучие железы , секретом которых они метят занятую территорию, предупреждая вторжение на нее чужих особей.

У ямкоголовых змей (Crotalidae) , у питонов (Pythoninae) и африканских гадюк (Bitis) имеются особые органы термического чувства — терморецепторы и даже термолокаторы . Термолокаторы ямкоголовых змей — парные ямки, расположенные по бокам морды, между ноздрями и глазами; у питонов подобные же неглубокие ямки имеются на верхнегубных щитках, а у африканских гадюк чашеобразные углубления лежат позади ноздрей. Лучше изученный термолокатор ямкоголовых змей состоит из прикрытой прозрачной пленкой ямки и меньших размеров внутренней полости, разделенных тонкой (15 мкм) мембраной; иннервируется ветвью тройничного нерва. Внутренняя полость сообщается с внешней средой тонким каналом, запираемым кольцевым мускулом. При закрытом канале излучаемое жертвой тепло (поток инфракрасных лучей), нагревая наружную полость, увеличивает давление на перепонку и по разности давления в правой и левой полостях позволяет определить направление источника излучения, т. е. лоцировать добычу в темноте (например, грызуна в его норе). Полагают, что эти терморецепторы способны регистрировать изменения температуры в тысячные доли градусов.

Органы чувств птиц

Орган слуха состоит из внутреннего, среднего и наружного уха. Внутреннее и среднее ухо обнаруживает сходство с таковым рептилий, тогда как наружное ухо является важным приобретением птиц.

Оно представлено глубоким наружным слуховым проходом, высокими кожными складками и перьями специализированной структуры.

Органы обоняния развиты очень слабо: по-видимому, птицы, по крайней мере большинство из них, лишены способности воспринимать запах.

Органы зрения достигают очень больших размеров и являются основными органами ориентировки птиц. По строению они близки к глазам пресмыкающихся: имеют богатый кровеносными сосудами вырост, вдающийся в заднюю полость глаза, — гребешок (pecten) и кольцо из тонких плоских косточек, заложенных в склере. Но характерная особенность глаза птицы — его способность к аккомодации не только путем изменения формы хрусталика под влиянием ресничной мышцы, но и путем увеличения и укорочения расстояния между хрусталиком и сетчаткой, что достигается действием кольцевых мышц, окружающих склеру; при сокращении изменяют форму самого глазного яблока. Таким образом, птицы обладают двойной аккомодацией глаза.

Из органов чувств глаза являются основным органом ориентировки птиц. Многие птицы хорошо видят вдаль (сокол-сапсан способен увидеть небольшую птицу на расстоянии более 1 км). У некоторых видов поле зрения достигает почти 360°. Зрение у птиц заметно более острое, нежели чем у других групп позвоночных — это объясняют значительно большим количеством светочувствительных клеток в сетчатке глаза. Глаза у большинства видов малоподвижны, поэтому птицам приходится часто двигать головой, чтобы хорошо рассмотреть окружающую среду (исключением является большой баклан) [87] Как правило, зрение монокулярное, зато с очень большим полем зрения — у обыкновенного и американского вальдшнепов его угол может достигать 360° в горизонтальной плоскости и 180° в вертикальной, охватывая, таким образом, всю сферу. Постоянное бинокулярное зрение, как у человека, имеется только у совоообразных. Глаза нырковых птиц имеют особые гибкие хрусталики, приспособленные к зрению как в воздухе, так и под водой. Важной особенностью зрения птиц является его четырёхкомпонентность — сетчатка глаза способна улавливать не только цветовую модель, состоящую из красного, зелёного и синего цветов, но также лучи ближнего ультрафиолета. Кроме того, криптохром, служащий для восприятия синего цвета, воспринимает магнитное поле Земли, позволяя его буквально видеть; молекула быстро переключается между сигнальным и неактивным положением благодаря присутствию супероксида, содержащегося в чуть более высокой концентрации, чем у млекопитающих.

Веки неподвижны, мигание осуществляется с помощью особой перепонки («третьим веком»), которая располагается в переднем углу глаза и двигается по горизонтали. У многих водных птиц перепонка полностью закрывает глаза и под водой выполняет функцию контактной линзы.

Ушные раковины отсутствуют, уши прикрыты перьями. В лабиринте внутреннего уха имеется один завиток улитки, отходящий от нижнего мешочка. Среднее ухо содержит одну косточку, которая передает в лабиринт звуковые волны; барабанная перепонка лежит в небольшом углублении, обрамление у некоторых птиц наружного слухового отверстия перьями создает как бы ушную раковину. У ушастых сов, филинов и со́вок эти перья, называемые кроющими, вытянуты и внешне напоминают уши. Прекрасно развито у птиц восприятие изменений равновесия тела, благодаря хорошему развитию соответствующих частей лабиринта.

Ориентация в длительных перелётах при миграции осуществляется при помощи железных микрошариков, имеющихся в волосковых нейронах (ими располагают все пернатые, но их нет у остальных животных).

Органы обоняния и вкуса сравнительно слабо развиты. Органы осязания рассеяны в разных местах поверхности кожных покровов

Недоразвитие обоняния и исключительное развитие органов зрения связано с образом жизни птиц: при быстром полете обоняние не играет сколько-нибудь заметной роли, зрение же имеет огромное значение.

Источник

Органы чувств пресмыкающихся (рептилий)

Органы чувств пресмыкающихся обеспечивают приём разнообразной информации, необходимой для регуляции сложного поведения. У большинства видов пресмыкающихся ведущий анализатор — зрительный .

У рептилий, как и у всех амниот, настройка зрения на резкость (аккомодация глаза) осуществляется за счёт изменения кривизны хрусталика. При сокращении кольцевых мышц ресничного тела хрусталик сжимается, увеличивая кривизну, и фокусирует на сетчатке близкие предметы; при сокращении радиальных мышц — растягивается, фокусируя отдалённые предметы. Глаз защищён наружными веками и мигательной перепонкой. У змей и некоторых ящериц (гекконов, сцинков и части безногих ящериц) веки срастаются, образуя прозрачную оболочку, сменяемую при линьке. У хамелеонов глаза могут двигаться независимо друг от друга, что важно при подкарауливании добычи, когда тело неподвижно. Основные зрительные центры пресмыкающихся находятся в среднем мозге.

У некоторых рептилий — ямкоголовых змей, питонов и африканских гадюк — имеются особые органы термической чувствительности — дистантные терморецепторы и даже термолокаторы. Они способны регистрировать изменение температуры в тысячные доли градуса и помогают в поисках добычи — мелких теплокровных животных.

|

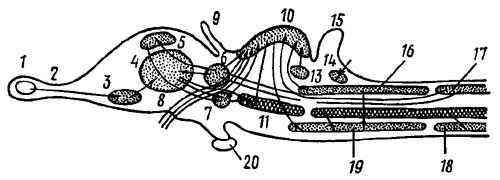

| Рис. 141. Разрез глаза амниот. 1 — склера, 2 — роговица, 3 — радужка, 4 — зрачок, 5 — хрусталик, 6 — ресничное тело, 7 — сетчатка, 8 — зрительный нерв |

Орган слуха пресмыкающихся близок по строению к органу слуха земноводных. Слуховая косточка одна, улитка примитивного строения — выглядит как мешкообразный вырост лабиринта. Зона восприятия лежит в районе 20—6000 герц, но большинство хорошо слышат только в диапазоне 60—200 герц. У змей слух особенно слаб: они лишены барабанной перепонки и воспринимают в основном звуки, передающиеся по субстрату (земле или воде).

У рептилий формируется внешнее ухо, состоящее из внешнего слухового отверстия и внешнего слухового прохода, на дне которого расположена барабанная перепонка. У змей и некоторых черепах слуховой проход вторично зарастает. Материал с сайта http://doklad-referat.ru

Обоняние у пресмыкающихся развито очень хорошо и по своему значению уступает только зрению. Передний (обонятельный) отдел полости носа имеет складчатые стенки, что увеличивает площадь обонятельного эпителия. Впереди хоан в крыше ротовой полости имеется углубление — якобсонов орган, рецепторы которого воспринимают запах пищи, находящейся во рту, или веществ, которые рептилии собирают с земли своим подвижным языком и вносят в рот.

Осязание у пресмыкающихся хорошо развито. Черепахи реагируют даже на слабое прикосновение к панцирю. У многих ящериц есть осязательные «волоски», состоящие из остатков ороговевших клеток кожи и расположенных по краям чешуек.

Источник

Строение органов чувств пресмыкающихся

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | |

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |