Стресс у студентов исследование

Понятие «стресс» всё более настойчиво и прочно входит в наш обиход. Своим возникновением оно обязано канадскому врачу и биологу Г. Селье, который в 1936г. обратил внимание на специфический ответ организма на любое предъявляемое к нему требование. Он доказал, что малая доза стресса возвращает молодость, вырабатывает навык справляться со сложными жизненными ситуациями[2].

Вопросам изучения понятия стресса, особенностей учебного стресса в студенческом возрасте посвящены исследования К. Вильямса, Дж. Гринберга, Л.А. Китаева-Смыка, У. Кэннона, Р.С. Немова, Д. Маерса, А.Г. Маклакова, Г.Селье, Ю.В. Щербатых и др.

Студенты во время обучения сталкиваются с разными проблемами, новые условия обучения требуют от них больше самостоятельности, ответственности и не все студенты готовы к решению многочисленных проблем и задач, которые предоставляет жизнь. Обучение в высшем учебном заведении – это стресс для многих студентов. Студенту необходимо преодолевать трудности, осваивать новые роли, адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности.

Нами было проведено исследование, целью которого являлось – исследование выраженности учебного стресса у студентов в процессе обучения в вузе.Исследовательская часть работы проводилась на базе Казанского Федерального института, в городе Елабуга. В исследовании участвовали студенты 3 и 4 курса, обучающиеся на факультете татарской сопоставительной филологии.Для осуществления поставленной цели нами были использованы теоретические и эмпирические методы исследования. Наше эмпирическое исследование включало 2 теста.

На первом этапе нашей работы мы исследовали основные причины учебного стресса, выявили, в чем проявляется стресс, определили основные приемы снятия стресса студентами, с помощью теста на учебный стресс, разработанного Ю.В. Щербатых [3].

По результатам теста мы выявили, что основными и общими для студентов данных групп являются такие причины как, жизнь вдали от родителей; большая учебная нагрузка; стеснительность и застенчивость. Менее всего студентов волнуют проблемы в личной жизни, конфликты в группе и отсутствие учебников.

Проявляется стресс у исследуемых групп студентов в основном на психологическом уровне, что сказывается на понижении работоспособности студентов, невозможность избавиться от посторонних мыслей, нехватке времени. Показатели биологических признаков проявления стресса у большинства студентов невысокие. Можно сделать вывод о хорошем состоянии здоровья студентов данной группы.

Основным способом преодоления стресса у наших испытуемых является сон. Для большинства опрошенных студентов это общение с друзьями или любимым человеком. Более половины опрошенных ищут поддержку у родных, самых близких людей. Почти половина опрошенных студентов, снимают стресс физической активностью, что позитивно для человека в данной ситуации.

На втором этапе мы исследовали уровень стрессоустойчивости студентов, с помощью теста самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона. Данный тест позволяет человеку оценить уровень своей стрессоустойчивости (он может быть отличный, хороший, удовлетворительный, плохой или очень плохой).В ходе исследования были получены следующие результаты:у 25 % студентов оценка «хорошо», «удовлетворительно» у 70 % и «плохо» у 5 % студентов. Отличный уровень не был выявлен. Также, при проведении теста, определяющего уровень самооценки стрессоустойчивости, средний показатель стрессоустойчивости составил 16,6 из 40 возможных баллов, что соответствует удовлетворительной оценке показателя самооценки стрессоустойчивости студентов.

Стресс всегда присутствует в жизни человека. Это понятие прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Стресс – это состояние, которое далеко не всегда наносит ущерб. При детальном рассмотрении, он помогает преодолевать препятствия и избегать опасности. Ведь под воздействием стресса организм приспосабливается к различным факторам окружающей среды. Поэтому, в любой критической ситуации лучше всегда сосредоточиться на положительных эмоциях.

Стресс в учебном процессе необходимо регулировать. Это одна из задач воспитателей, педагогов, психологов. Возможно, пути ее решения кроются во внедрении в учебный процесс тренинговых курсов, здоровье сберегающих технологий [1].

Источник

Стресс у студентов исследование

Период обучения является сложным процессом, требующим огромных затрат физических усилий, эмоциональной устойчивости и психологической уравновешенности. В настоящее время в связи с новыми образовательными стандартами, материально-техническими условиями вузов, рейтинговой системой оценки знаний студентов и высокими требованиями учебных программ, предъявляются всё более высокие требованиями к интеллектуальным и психическим качествам студентов. Эти требования близки к предельным возможностям человека, что приводит к возникновению негативных психических состояний и стрессов у студентов. Исследователи всё чаще отмечают, что современные студенты имеют неудовлетворительные показатели физического здоровья и высокий уровень тревоги. Студенты повсеместно подвергаются воздействию стресса, вследствие чего у них понижается память, внимание и логика. Скорость понижения мыслительных способностей зависит от стрессоустойчивости. При этом люди с различными биоритмами имеют разную стрессоустойчивость.

Стрессоустойчивость студентов 3 курса факультета «Общая Медицина» КазНМУ, обучающихся по модульной системе, не была изучена. Поэтому нам представляется актуальным вопрос изучения изменения в памяти, внимания, логики и воздействия биоритма на стрессоустойчивость. Данные были собраны в середине семестра.

Цель: 1. Выявить подверженность студентов к стрессу. 2.Определить влияние стресса на память, внимание и логику студентов. 3.Определить текущие стадии стресса у студентов. 4.Определить круг рекомендаций.

Материалы и методы:

Респондентами являлись студенты 3 курса «ОМ» — 150 человек.

Методика анкетирование студентов включала: «Опросник Спилберга и Ханина», «Изучение биоритмов», тест на проверку памяти, методику «красно-черная таблица», методику сложных аналогий, методику Мюнстерберга.

Основные результаты научного исследования

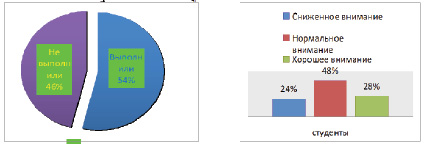

По полученным данным среди студентов КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова обучающихся по модульной системе на 3 курсе факультета Общая медицина у 16% студентов выявлена низкая тревожность, а следовательно высокая стрессоустойчивость, 36% респондентов показали высокую тревожность и соответственно низкую стрессоустойчивость, 48% — умеренную тревожность (рис. 1).

Рис. 1. Измерение стрессоустойчивости у студентов

Как известно, чем выше стрессоустойчивость, тем длительней период резистентности и медленней наступает период декомпенсации. При этом люди с биоритмами «жаворонка» имеют самую высокую стрессоустойчивость, а «совы» самую низкую, «голуби» находятся между ними. В основном изученные нами респонденты относились к типу «голубь» (81%), и лишь немногие были «жаворонками» (14%) и «совами» (5%) (рис. 2).

Рис. 2. Распределение респондентов по группам, в зависимости от биоритмов

По проведенным измерениям внимания: первое задание смогли выполнить 54% студентов (рис. 3 а), по результатам второго задания у большинства студентов наблюдалось повышенное (28%) и нормальное (48%) внимание, у 24% внимание было снижено (рис 3 б).

Рис. 3. а — Длительное внимание, б — Кратковременное внимание

При определении логического мышления студентов, оно было сохранено только у 36% студентов (рис. 4). По результатам теста на проверку памяти у 36% респондентов наблюдается отличная память, у 56% нормальная память, а у 8% плохая (рис. 5).

Из-за воздействия стресса у студентов с высокой стрессоустойчивостью наблюдается фаза резистентности, о чем свидетельствует повышенный уровень внимания, логики и памяти. У студентов с низкой стрессоустойчивостью наблюдается стадия истощения, что доказывает снижение у них внимания, памяти и логики. Среди учащихся с умеренной стрессоустойчивостью встречаются люди, как в стадии резистентности, так и в стадии истощения.

Рис. 4. Определение логики студентов

Рис. 5. Определение памяти у студентов

Из полученных данных можно сделать вывод, что 64% опрошенных студентов 3 курса факультета Общая медицина КазНМУ находятся в стадии резистентности, 36% находятся в стадии истощения.

К кругу рекомендаций можно отнести:

Научится планировать свое время – составляй распорядок на день, неделю, веди дневник, записывай те дела, которые обязательно нужно сделать.

Сохранять хорошее настроение и положительные эмоции.

Чередование умственной и физической работы.

Здоровый ночной сон 8-10 часов.

Делать дыхательное упражнения.

Придерживаться принципов здорового образа жизни.

Источник

Стресс у студентов исследование

Обучение студентов-медиков предъявляет повышенные требования, которые не всегда соответствуют психоэмоциональной готовности, уровню психического и физического здоровья учащегося [1]. Умственный труд студентов сопровождается функциональными изменениями в работе сердечно-сосудистой системы (артериальные гипертензии, центральные тахиаритмии), эндокринной и нервной системы, что вызывает нервно-эмоциональное напряжение, приводящее к срыву систем адаптации [2, 3, 4]. Наиболее значимым стрессогенным фактором для студентов является сессия.

Целью настоящего исследования явилось изучение уровня тревожности, психофизических проявлений стресса и зависимости его выраженности от успеваемости у студентов – медиков в период сессии.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 118 студентов 3 курса лечебного факультета КубГМУ в период зимней сессии 2014 года. Были изучены уровень ситуативной (реактивной) тревожности с помощью теста Спилбергера, тревожных расстройств с помощью шкалы Цунга, а так же уровень учебного стресса. Кроме того, анализировался образ жизни студентов, состояние их здоровья, наличие субъективных жалоб. Каждому испытуемому были разъяснены цели и задачи исследования и предоставлено «Информированное согласие» на подпись.

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что 25 % испытуемых имеют высокий, 15 % – средний, 60 % – низкий уровень ситуативной тревожности; около 17 % опрошенных студентов имеют легкую степень тревожного расстройства, результаты оставшихся 83 % – в пределах нормы.

Максимальное влияние на формирование общего уровня тревожности студентов в период сессии оказывает учебный процесс. Как показал тест на учебный стресс, вклад отдельных факторов в общую картину стресса неоднороден. Так, респонденты отмечают, что большая учебная нагрузка является лидирующим стрессором (83 %). Кроме того, студенты отметили такие факторы, как неправильное питание (31 %), излишне серьезное отношение к учебе (32 %), несоблюдение режима дня (22 %), обучение у строгих преподавателей (20 %), отсутствие учебников или их сложность (20 %), страх перед будущим (19 %), проблемы в личной жизни (18 %), жизнь вдали от родителей (17 %), финансовые проблемы (11 %).

Стресс запускает ряд реакций, направленных на его преодоление, однако в условиях постоянного нахождения в психологически неблагоприятной обстановке возможно нарушение деятельности защитных систем, что приводит к возникновению не только психических, но и соматических – эндокринных, сердечнососудистых и других, – заболеваний [2, 3, 4]. А в силу того, что студенты не всегда ведут правильный образ жизни, эти стрессорные заболевания могут развиваться быстрее или усугубляться. Так, 27 % студентов отмечают проблемы со сном (долго, более 30 минут, засыпают, просыпаются ночью по несколько раз, видят кошмары), 44 % опрошенных страдают головными болями, притом 40 % из них испытывают ее с регулярностью в 2-3 дня. Почти 50 % респондентов отмечают ухудшение памяти за прошедший семестр. 27 % опрошенных жалуются на носовые кровотечения, и 42 % из них страдают ими чаще, чем раз в неделю. 40 % респондентов отмечают значительное учащение случаев острых респираторных заболеваний, что можно объяснить иммуносупрессирующим влиянием глюкокортикоидов, выделяющихся при стрессе. Широко известно и ульцерогенное влияние стрессовых факторов, опосредованное вазоконстрикторным, и как следствие ишемическим эффектом выделяющихся катехоламинов. Более 40 % опрошенных студентов жалуются на проблемы с желудочно-кишечным трактом (плохая переносимость жирной, кислой пищи, голодные боли, изжога), а 11 % респондентов имеют уже диагностированные болезни ЖКТ, например, гастродуодениты, хронические гастриты.

Приведенные выше статистические данные являются общими для всех студентов, а одной из наших задач было исследование влияния стресса на студентов, имеющих разную успеваемость в течение семестра. Для этого уже проанализированные статистические карты были разделены на три группы – карты студентов, имеющих отличную, среднюю и низкую успеваемость. По результатам подсчета было выявлено, что ситуативная тревожность была примерно одинакова у студентов с отличной (16 % – с низкой степенью, 68 % со средней, 16 % с высокой) и средней успеваемостью (13 % низкой, 78 % средней и 13 % высокой степени). Практически все студенты с плохой успеваемостью (80 %) обладают низким уровнем тревожности, оставшиеся 20 % – средним. Уровень тревожных расстройств максимален у хорошистов (23 %). Только 5 % отличников имеют тревожные расстройства легкой степени, а плохо успевающие студенты их не имеют вовсе. Кроме того, именно студенты со средней успеваемостью чаще жалуются на проблемы со сном (47 % общего числа респондентов), головные боли (72 %), ухудшение памяти (55 %), общую слабость и головокружения (47 %).

Выводы. Таким образом, по результатам исследования было установлено, что лидирующим стрессовым фактором среди студентов 3 курса лечебного факультета в сессионный период является большая учебная нагрузка, значимый вклад в общую картину стресса вносят также неправильное питание и излишне серьезное отношение к учебе. Практически 50 % студентов в той или иной степени испытывают на себе проявления стресса – увеличение уровня тревожности, уменьшение работоспособности, начинающиеся заболевания ЖКТ, учащение острых респираторных заболеваний. Помимо этого, выяснено, что стрессу в большей степени подвержены студенты, учащиеся на «хорошо» и «отлично», а студенты с низкой успеваемостью наиболее стрессоустойчивы.

Источник

Стресс у студентов исследование

Актуальность. Студенческая жизнь для одних студентов ассоциируется со студенческими обществами, общением с интересными людьми, различными мероприятиями и весельем. Для других это серьезное испытание, изменение в жизни, трудная жизненная ситуация к которой необходимо приспосабливаться. Студенты молоды и сталкиваются с разными проблемами, новые условия обучения требуют от них больше самостоятельности, ответственности, самоорганизации и не все студенты готовы к решению многочисленных проблем и задач, которые предоставляет жизнь. В любом случае обучение в высшем учебном заведении это стресс для многих студентов. Студенту необходимо преодолевать трудности, осваивать новые роли и модифицировать старые, адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности.

Существует большое количество подтверждений тому, что хронический стресс — спутник студенческой жизни. Исследователи отмечают причины стрессов у студентов связанные с проблемами финансов, жилья, безопасности и др. Стресс, испытываемый студентами, может сказываться на обучении (приобретении, применении и переработке знаний), что препятствует академической успеваемости. Трудности с успеваемостью в свою очередь также создают дискомфорт, в результате чего общий стресс усиливается.

Объект исследования: стрессовые состояния у современной молодежи, осуществляющих учебную деятельность.

Предмет исследования: профилактика стрессовых состояний у студентов в период сдачи экзаменов.

Цель исследования: исследовать стрессовые состояния студентов в процессе подготовки к сдаче экзаменов.

Гипотеза: можно предположить, что у студентов в процессе обучения в высшем учебном заведении большая учебная нагрузка является одной из главных причин возникновения стресса, который наиболее интенсивно актуализируется в период сессии.

Слово «стресс» в переводе с английского обозначает давление, натяжение, усилие, а также внешнее воздействие, создающее это состояние. Понятие «стресс» всё более настойчиво и прочно входит в наш обиход. Своим возникновением оно обязано канадскому врачу и биологу Ганс Селье, который в 1936 г. обратил внимание на специфический ответ организма на любое предъявляемое к нему требование [2].

В психологии понятие стресса рассматривается с разных точек зрения. Стресс – это состояние индивида в экстремальных условиях, проявляющееся на физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях. Экстремальные условия – чрезвычайно сильные воздействия внешней среды, которые находятся на грани переносимости и могут вызывать нарушения адаптации. Экстремальные факторы вызывают в организме предельно допустимые изменения. Выделяют физические, физико-химические, социально-психологические факторы.

Также стрессом называют неспецифическую, другими словами, общую реакцию организма на воздействие (физическое или психологическое). Воздействие, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом). Неспецифическая реакция – определённый всегда одинаковый комплекс физиологических изменений живого организма в ответ на любое предъявленное ему требование, иначе общий адаптационный синдром, (таким образом, стресс присутствует всегда, пока организм жив, нет стресса – нет жизни). Феномен неспецифической реакции организма в ответ на разнообразные повреждающие воздействия называется общим адаптационным синдромом, или стрессом. Такое определение стрессу дал Ганс Селье.

В исследованиях Селье и многочисленных последующих работах показано, что непредсказуемые и неуправляемые события более опасны, чем предсказуемые и управляемые.

Исследованием проблемы стресса занимались У. Кэннон, Д. Майерс, Л. А. Китаев-Смык, Ю.В. Щербатых, Ю. И. Александров.

Исследователи у стресса выделяют две формы:

— стресс полезный – эустресс;

— стресс вредоносный – дисстресс.

Чтобы стресс принял характер эустресса, необходимо наличие определенных условий: положительный эмоциональный фон; опыт решения подобных проблем в прошлом и позитивный прогноз на будущее; одобрение действий индивидуума со стороны социальной среды; наличие достаточных ресурсов для преодоления стресса.

Переход стресса в дисстресс возможен при отсутствии этих факторов, или же при наличии других факторов как объективного, так и субъективного характера: эмоционально-когнитивные факторы: недостаток нужной информации, негативный прогноз ситуации, чувство беспомощности перед возникшей проблемой и т.д.; чрезмерная сила стресса, превышающая адаптационные возможности организма; большая продолжительность стрессорного воздействия, приводящая к истощению адаптационного ресурса [4].

Студенческая жизнь полна чрезвычайных и стрессогенных ситуаций, поэтому студенты часто испытывают стресс и нервно-психическое напряжение. В основном у студентов стресс развивается из-за большого потока информации, из-за отсутствия системной работы в семестре и, как правило, стресс в период сессии. Эмоциональное напряжение у студентов начинается примерно за 3-4 дня до начала сессии и сохраняется на всем ее протяжении даже в самые спокойные дни. Наличие эмоционального напряжения и в межэкзаменационные дни свидетельство того, что экзаменационная сессия сопровождается непрерывным, хроническим стрессом. Последствием такого стресса может являться невроз, функциональное заболевание нервной системы, когда страдает, в первую очередь, нервная система, ее ресурсы истощаются, заставляя работать организм на пределе. Период обучения оказывает значительное влияние на формирование личности, поэтому проблема психического здоровья студентов весьма актуальна [1].

Исследователи выделяют 3 группы студентов: 1-я группа – с невротическими расстройствами; 2-я группа – с риском их развития; 3-я группа – здоровые. Уровень невротических расстройств возрастает с каждым годом обучения. Студенты с невротическими расстройствами не умеют организовывать свой режим, а это усугубляет их ассенизацию (т.е. снижает функциональные возможности центральной нервной системы, проявляющиеся в ухудшении работоспособности, психической утомляемости, ухудшении внимания, памяти, повышенной реактивности с раздражительной слабостью). Студенты с невротическими расстройствами недосыпают, некоторые из них не используют выходные дни для отдыха. Заболевания неврозом ведет к значительному снижению успеваемости. Среди студентов группы риска большинство употребляли алкоголь с целью облегчения общения, улучшения настроения и в трудных жизненных ситуациях [3].

Для студента нашего времени, стресс является реакцией на скопившиеся проблемы, на бесконечный процесс борьбы с повседневными трудностями [2].

Эмпирические исследования проводились на базе Краснодарского муниципального медицинского института высшего сестринского образования, города Краснодара. В исследовании участвовали студенты 2 курса, обучающиеся по специальности «Клиническая психология», в количестве 12 человек и студенты 3 курса, обучающиеся по специальности «Сестринское дело», в количестве 19 человек.

С помощью методики Ю.В. Щербатых мы определили основные причины учебного стресса и в чем проявляется стресс у респондентов, а также определить основные приемы снятия стресса студентами.

Основными причинами возникновения стресса у студентов являются излишне серьезное отношение к учебе и нежелание учиться или разочарование в профессии. Меньше всего студентов волнует проблема стеснительности и застенчивости.

Важно отметить, что проявляется стресс в группе, в основном, на психологическом уровне, что сказывается на понижении работоспособности студентов, плохом сне, нехватке времени.

Главным или даже основным способом снятия стресса является сон. Положительно то, что алкоголь, сигареты, наркотики в качестве приема снятия стресса в группе практически не используются.

Из биологических признаков проявления стресса можно выделить затруднения дыхания и различные боли. Остальные признаки присутствуют у меньшей части студентов.

В результате нашего исследования мы выяснили, что основными причинами возникновения стресса у студентов являются излишне серьезное отношение к учебе и нежелание учится или разочарование в профессии. Все это приводит к понижению трудоспособности студентов, плохому сну, нехватке времени. Биологические признаки проявления стресса у большинства студентов присутствуют в малых количествах. Основным способом снятия стресса является сон.

Итак, стресс — это неотъемлемая часть жизни каждого студента. Реакция на стресс, как и начало трудового дня, режим питания, двигательная активность, качество отдыха и сна, взаимоотношения с окружающими, являются составными частями образа жизни. От самого студента зависит, каким будет его образ жизни — здоровым, активным или же нездоровым, пассивным, а, следовательно, как часто и продолжительно он будет находиться в стрессовом состоянии.

Источник