—>Век млекопитающих — Age of Mammals —>

—> —>Меню сайта —>

—> —>Статистика —>

—> —>Форма входа —>

Стресс являет собой неспецифический ответ животного организма на любой стимул большой силы и/или большой длительности воздействия (холод, жара, чрезмерная физическая нагрузка, смертельная опасность в лице хищника, изоляция стадного животного и т. д.). Умеренный систематический стресс снижает эмоциональную реактивность организма и стимулирует его адаптационные ресурсы. В связи с этим изменения, протекающие в организме стрессированного животного, называют адаптационным синдромом. Однако затянувшийся стресс и стресс, усиливающийся дополнительными стресс-факторами, приводит к негативным морфофункциональным изменениям организма вплоть до гибели. В целом стрессы играют положительную роль в жизни популяции и вида, поскольку приводят к возникновению новых приспособлений. Но для отдельных членов популяции стресс может иметь самые печальные последствия.

Питаясь по ночам, гиппопотамы ( Hippopotamus amphibius ) держатся поодиночке, но днем в воде они объединяются в группы из 15-20 особей. Это могут быть молодые или лидирующие на участке самцы с самками и их потомством. Самцы-лидеры допускают на свой участок других самцов до тех пор, пока они ведут себя смирно, но у гиппопотамов короткое терпение и крайне агрессивный нрав, особенно в периоды, когда водоемы пересыхают. Выполняя характерные угрожающие демонстрации, самцы откидывают назад голову и широко «зевают» — раскрывают пасть на 150 °, демонстрируя применяющиеся при битвах острые, как бритва, нижние клыки длиной до 50 см. Данный сигнал может сопровождаться зачерпыванием воды, рывками, мотанием головой, вставанием на задние конечности, ревом и ворчанием. Это предотвращает драки. Даже незначительное беспокойство во время купания сопровождается ворчанием и зеванием. В одном из ранних экспериментов по моделированию стресса в качестве стресс-фактора использовался холод. 100 лабораторных крыс были посажены в холодовую камеру, в которой поддерживалась температура воздуха около 0 °С. Было отмечено, что в течение первых 1-2 суток у животных появлялись признаки тревоги. Вскрытие 10 крыс показало, что под влиянием холода у животных уменьшилась масса тимуса и несколько увеличилась масса надпочечников. Однако более детальное изучение надпочечников выявило истощение их коркового слоя. Обычные для этой части надпочечников жировые капли с кортикостероидными гормонами отсутствовали. Желудок крыс был покрыт язвами.

Через 48 часов из холодовой камеры были изъяты еще 20 животных и помещены в другую холодильную камеру, где температура среды была значительно ниже, чем в первой камере. К этой группе дополнительно были подсажены крысы из лабораторного вивария, содержавшиеся при комнатной температуре. Убой крыс показал, что опытные животные (предварительно подвергавшиеся холодовому воздействию) оказались неспособными выдержать дальнейшее понижение температуры среды обитания.

Через 5 недель часть крыс из холодовой камеры с температурой 0 °С вместе с контрольными животными была перемещена в холодильник с отрицательной температурой. Вскрытие показало, что предварительное длительное содержание крыс в камере с нулевой температурой повысило жизнеспособность животных. Масса надпочечников у них была увеличена, изъязвленность желудка была незначительной.

Опыт с содержанием крыс при 0 °С продолжили. Но через несколько месяцев у животных стали развиваться признаки нервного и физического истощения, а далее крысы стали погибать. Эксперимент позволил описать стадийный характер адаптационных изменений к холоду. Впоследствии было доказано, что реакция крыс на холод не является специфическим ответом на холодовый раздражитель, а имеет общий характер. Описанная постадийная реактивность животного организма проявляется и при воздействии на него других раздражителей большой силы. Подобным же образом отвечают на стрессор не только лабораторные крысы, но и другие животные.

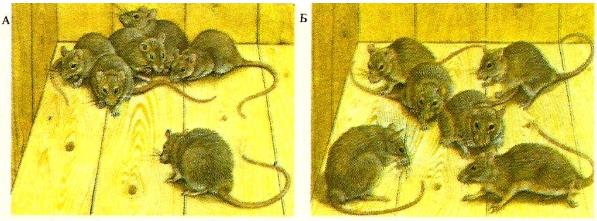

У попавшей в чужую колонию серой крысы (Rattus norvegicus) (А) могут развиться симптомы стресса (Б), и она погибнет, даже если не получит никаких телесных повреждений (по Бинни, 1977). На основании обобщения экспериментального материала в генезисе стресса были выделены три стадии.

I-я стадия — стадия тревоги — развивается в течение нескольких часов (от 6 до 48). Эта стадия сопровождается формированием у животного определенного эмоционального напряжения (страх, тревога, боль, голод), т. е. дискомфортного состояния. На стадии тревоги в организме происходят морфофункциональные изменения. Уменьшается масса вилочковой железы, селезенки, печени, лимфоузлов. Происходит изменение лейкоцитарной формулы крови, в частности исчезают эозинофилы. Активизируется ось гипоталамус – гипофиз — надпочечники. Под влиянием возбуждения симпатической системы в кровь выбрасывается большое количество адреналина, который изменяет физиологическое состояние многих систем. В результате у животных учащается дыхание, развивается тахикардия, повышается артериальное давление. Гипоталамус усиливает секрецию кортиколиберина, в ответ на что гипофиз усиливает выброс в кровь аденокортикотропного гормона. В свою очередь, этот гормон с током крови достигает надпочечников и запускает механизм выделения в кровь образующихся в корковом слое надпочечников гормонов кортикостероидного ряда.

II-я стадия — стадия резистентности (или адаптации) — характеризуется тем, что организм мобилизует все свои ресурсы на преодоление стрессовой ситуации. Кортикостероиды подготавливают различные системы организма к преодолению стресс-воздействия. На фоне готовности опорно-двигательного аппарата к интенсивной работе (бегство от опасности) уже под влиянием адреналина глюкокортикоиды стимулируют глюконеогенез и восстанавливают уровень глюкозы в крови, который был понижен на первой стадии вследствие адреналовой накачки. На второй стадии стресса фиксируют увеличение массы надпочечников и высокую концентрацию кортизола и гидрокортизона в крови животных. Если организму удается адаптироваться к стресс-фактору, то происходит восстановление гомеостаза и нормализуется работа всех физиологических систем.

В случае, когда стресс затягивается, развивается качественно новое состояние организма — III-я стадия стресса, известная как стадия истощения. На третьей стадии отмечают атрофирование лимфоидной системы. Белки, составляющие лейкоциты, плазменные белки и белки, образующие структуры лимфатической системы, используются организмом в процессе глюконеогенеза для синтеза глюкозы. Развиваются множественные повреждения слизистых оболочек (например, желудка, двенадцатиперстной кишки), нарушаются процессы развития плода (вплоть до его отторжения) и блокируется лактация у самок, снижается половая реактивность у самцов, существенно замедляется рост у молодняка. На третьей стадии стресса поражение лимфатической системы сопровождается снижением как общего, так и специфического иммунитета. На этой основе у животных возникают вторичные патологии с инфекционным началом.

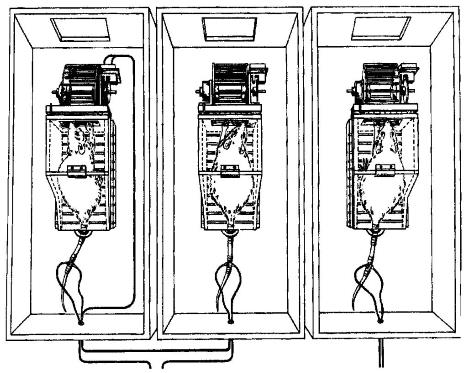

Для демонстрации нервного начала язвенного процесса в желудке при стрессе была проведена серия опытов на крысах. Животных помещали в специальные фиксирующие тело клетки. В двух устройствах животные одновременно получали удар электротоком в хвост. Третья крыса служила контролем и воздействию электрического тока не подвергалась. Одна из опытных крыс всегда за 10 с до электрического удара слышала прерывистый звуковой сигнал. Вторая опытная крыса также оповещалась о грядущем болевом раздражении электротоком, однако звуковой сигнал не был регулярным и имел случайный характер. Обследование животных показало, что крыса, регулярно получавшая оповещение об ударе электрическим током, не имела язвенных повреждений желудка. Другая крыса, для которой удар током всегда был неожиданным, имела тяжелые изъязвления желудка.

Схема эксперимента, доказывающего роль стресса в происхождении язвенной болезни (по Иванову, 2007). В другом эксперименте крысе на фоне звукового предупреждения представлялась возможность уклониться от болевого фактора (залезть на специально установленную площадку). Оказалось, что такая возможность уклониться от неблагоприятного фактора имела еще более выраженное защитное значение. В таких экспериментальных условиях у крыс язва желудка не возникала. Результаты опытов убедительно свидетельствовали о том, что предсказуемость стресс-фактора смягчает его негативное влияние на животный организм. А наличие возможности уклониться от его воздействия за счет поведенческих реакций обеспечивает животному адаптивный результат.

Таким образом, было доказано, что психосоматические реакции животного резко изменяют глубину стресс-воздействия.

Стресс-реакция на неблагоприятный фактор не ограничивается симпатоадреналовым ответом. Стрессор через канал «кора – таламус — гипоталамус» стимулирует в гипоталамусе образование соматолиберина, который усиливает выделение гипофизом гормона роста. Гормон роста противодействует метаболическим эффектам инсулина, чем способствует гомеостазу глюкозы и жирных кислот в стрессированном организме. Кроме того, в развитии адаптационного синдрома гормон роста ослабляет и эффект действия аденокортикотропного гормона на надпочечники.

Помимо отмеченных гормональных процессов стрессор запускает и тиреоидную реакцию. Выглядит это следующим образом. Под влиянием тиреолиберина гипоталамуса гипофиз выделяет дополнительное количество тиреотропного гормона, который активизирует секреторную функцию щитовидной железы. В свою очередь, гормон щитовидной железы тироксин повышает чувствительность клеток печени и мышц к действию катехоламинов, повышает основной обмен организма (минутный объем легочной вентиляции, потребление кислорода, частоту сердечных сокращений, артериальное давление крови).

Когда саванный слон (Loxodonta africana) взбешен, он поворачивается к противнику, поднимает голову и бивни, изгибает хобот и направляет уши вперед и в стороны, чтобы выглядеть как можно более крупным и страшным. Если эта пугающая демонстрация не срабатывает, слон может броситься на врага, подняв хобот и громко трубя. Обычно слон останавливается или сворачивает в сторону, но если он сильно возбужден, то будет бить хоботом и топтать все на своем пути. Стрессовое воздействие на организм животных затрагивает и нейросекреторную активность ряда мозговых ядер. Так, при стрессе вследствие возбуждения гипоталамуса активизируется синтез β-липопротеинов — предшественников эндогенных опиатов: дофамина, энкефалина, эндорфина, динорфина. А опиаты понижают психогенную реактивность, повышают стресс-устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов. Опиаты нормализуют соматические ответы на стресс-фактор, т. е. оптимизируют поведение животного. В конечном счете опиаты способствуют формированию стадии резистентности и противодействуют развитию стадии истощения.

Кроме эндогенных опиатов на эмоциональную адаптацию животного оказывают влияние и другие биохимические и физиологические факторы. Так, гаммааминомасляная кислота известна как тормозной нейромедиатор, способный подавлять избыточную эмоциональную стресс-реактивность. Кроме того, в промежуточном мозге гаммааминомасляная кислота превращается в гаммаоксимасляную кислоту, которая также имеет антистрессорные свойства. Простагландин E присутствует в структурах мозга и снижает чувствительность нервных клеток к катехоламинам. Другими словами, простагландин E обеспечивает адекватность реакций организма на воздействие стрессора на первой и второй стадиях стресса. Наконец, парасимпатическое влияние тройных ядер гипоталамуса и вагусных долей продолговатого мозга стимулирует восстановительные процессы и константы гомеостаза, чем способствуют развитию стадии резистентности.

Груминг у павианов анубисов (Papio anubis) является одним из способов снижения уровня стресса. Таким образом, реакция адаптации складывается под влиянием двух противоборствующих систем: системы, мобилизующей энергоресурсы животного организма на обеспечение адаптивного поведения в ущерб иммунной защите, а также системы, ограничивающей глубину стресс-реакции и уровня самоповреждения. Баланс этих систем, в свою очередь, определяется, с одной стороны, модальностью и силой стрессора, и с другой стороны, индивидуальной эмоциональной и стрессовой устойчивостью конкретного животного.

Источник

5.1. Феномен стресса

Стресс как биологическая категория — сложное явление, присущее всему живому от простейших одноклеточных до Homo sapiens. Стресс неотделим от самого явления жизни. Это объясняется тем, что жизнь — сложное динамическое равновесие организма с окружающей средой, она невозможна без взаимодействия с этой средой. Солнечный свет, вода, воздух, пища и другие компоненты среды необходимы для существования живого организма. При этом непременным условием нормальной жизнедеятельности организма и сохранения самой жизни является поддержание постоянства внутренней среды, или гомеостаз. Термин «гомеостаз» был введен В.Кэнноном, а сама идея была впервые высказана в XIX в. Клодом Бернаром, который утверждал, что «постоянство внутренней среды — непременное условие свободной и независимой жизни».

Гомеостаз проявляется поддержанием физиологических, биохимических, биоэлектрических и других параметров организма (артериального давления, температуры тела, количества форменных элементов крови, парциального давления кислорода в крови и т.п.) на постоянном уровне с минимальными допустимыми отклонениями. Таким образом, стресс — это состояние нарушенного гомеостаза, а стрессоры — это факторы, вызывающие нарушение гомеостаза. При этом стрессоры могут быть как внешние, или экзогенные (факторы окружающей среды, в том числе информация), так и внутренние, или эндогенные, формирующиеся в организме. Они могут возникать как следствие влияния внешних стрессоров, но самостоятельно вызывают нарушение гомеостаза (например, боль, очаг воспаления и др.). На стрессоры организм отвечает стресс-реакцией, т.е. адаптивным процессом, направленным на восстановление гомеостаза и сохранение нормальной жизнедеятельности. Таким образом, сам стресс и стресс-реакция по своей сути — процессы необходимые и «полезные», а представление о «вредности» стресса проистекает из тех патологических явлений, которые в действительности возникают при чрезмерно сильных и/или длительных воздействиях стрессора, приводящих к повреждению, а также при нарушениях работы систем, осуществляющих стресс-реакцию и формирование адаптации.

5.1.1. Стресс-реакция

Содержание стресс-реакции организма зависит от сложности организации живого существа. Так, одноклеточные организмы реализуют свою стресс-реакцию, т.е. адаптируются к среде обитания, с помощью соответствующих биохимических изменений в цитоплазме, позволяющих избежать опасности и сохранить жизнь, например хемо- и фототаксис, цистообразо-вание (у амебы). Многоклеточные организмы приспосабливаются с помощью координированных нейрогуморальных и внутриклеточных изменений во многих органах и тканях.

У млекопитающих, включая человека, адаптивная реакция на стрессор очень сложна. Г.Селье установил и описал явление стресса как раз применительно к млекопитающим и человеку. При этом Г.Селье на основании экспериментов на крысах, которые подвергались действию различных повреждающих агентов, описал стресс как «процесс, закономерно протекающий в трех стадиях, последовательно переходящих друг в друга, проявление которых не зависит от природы повреждающего агента» [Selye Н., 1936]. Напомним ставшее классическим описание Г.Селье этих стадий у животных, которое принципиально может распространяться и на человека.

Первая стадия, или реакция тревоги (в течение 48 ч после начала воздействия), т.е. в нынешнем понимании — острый стресс, характеризуется быстрым уменьшением размеров вилочковой железы, селезенки, лимфатических узлов и печени, исчезновением жировой ткани, отечностью, выходом плеврального и перитонеального транссудата, снижением мышечного тонуса, образованием язв в пищеварительном тракте, уменьшением липидов и хромаффинных веществ в надпочечниках. Одновременно отмечаются гиперемия кожи, экзофтальм, слезотечение и саливация. При большой силе воздействия уже эта реакция тревоги может закончиться гибелью организма, но если организм переносит эту стадию синдрома, то наступает вторая стадия.

Вторая стадия, или стадия резистентности, начинается спустя 48 ч после повреждающего действия и характеризуется увеличением надпочечников, восстановлением их липидных гранул, вакуолизацией хромаффинных клеток медуллы (мозгового слоя) надпочечников, началом исчезновения отечности, появлением многочисленных базофилов в гипофизе, тенденцией к гиперплазии щитовидной железы, атрофией гонад и прекращением роста животного. Если повреждающее действие было не столь сильным, то у животных возрастает резистентность, и в более поздний период второй стадии вид и функция органов практически возвращаются к норме. Но если действие повреждающего агента продолжается дольше, то после этой стадии животные теряют свою резистентность, что приводит к

стадии истощения, рассматриваемой автором как третья стадия, которая может привести к гибели.

Определяя стресс-реакцию как «общий адаптационный синдром», Г.Селье подчеркивал, что это явление характеризуется как неспецифичностью, так и специфичностью. Он писал, что «. стресс — состояние, проявляющееся специфическим синдромом, который включает в себя все неспецифически вызванные изменения в биологической системе». Иными словами, стресс по своему характеру специфичен, так как всегда проявляется описанными выше специфическими симптомами (реакцией вилочковой железы, надпочечников и т.д.), но одновременно стресс и неспецифичен по своему происхождению, так как возникает при действии на организм самых разных стрессоров — «механического, физического, химического, биологического и психического характера». При этом Г.Селье указывал, и это нам очень важно для дальнейшего изложения, что стресс-реакция представляет собой обычные и закономерные ответы организма не только на прямое повреждающее действие, но и на любые другие «стимулы». К ним Г.Селье относил мышечные упражнения, температурные изменения, яды и другие воздействия, по отношению к которым «имеет место привыкание или закаливание» [Selye Н., 1936], т.е., иными словами, к любым факторам окружающей среды.

Развитие исследований феномена стресса показало, что при действии факторов среды стресс-реакция у высших животных характеризуется комплексом поведенческих и физиологических изменений в организме. Изменения в поведении включают возбуждение, настороженность, обострение внимания и познавательных способностей, подавление пищевого и сексуального поведения, что в целом отражает «ориентировочную реакцию» и «боевую готовность». Физиологические изменения выражаются в мобилизации функции органов и систем, ответственных за адаптацию, и переключении энергетических ресурсов (кислорода и питательных веществ) в эти органы, а также в изменении активности системы иммунитета. Так, в ответ на физические стрессоры, механизм действия которых исследован лучше, чем эмоциональных, адаптивная реакция состоит в том, что стрессор (схема 5.1) через высшие регуляторные центры активирует регуляторную стресс-систему (характеристику стресс-системы см. далее), которая объединяет определенные отделы нервной и эндокринной систем и «неспецифически» активируется в ответ на любой стрессор, а также функциональную систему, объединяющую органы и ткани, «специфически» ответственные за приспособление к конкретному стрессору (холоду, физической нагрузке, недостатку кислорода, т.е. гипоксии, и др.). Например, при физической нагрузке функциональная система объединяет соответствующие моторные центры в головном и спинном мозге и

Источник