- Стресс переломы ладьевидной кости

- Стресс переломы ладьевидной кости

- Переломы ладьевидной кости стопы

- Консервативное лечение

- Хирургическое лечение

- Консервативное лечение

- Хирургическое лечение

- Консервативное лечение

- Хирургическое лечение

- Диагностика переломов

- Лечение и результаты

- Осложнения

- Видео о нашей клинике травматологии и ортопедии

Стресс переломы ладьевидной кости

а) Терминология:

• Длительное воздействие повышенной нагрузки, приводящее к развитию трещин или переломов

• Стресс-реакция: отек костного мозга или периостальная реакция на большом протяжении при отсутствии линии перелома

• Остеопоротический перелом: воздействие обычной нагрузки на ослабленную кость

• Патологический перелом: перелом на фоне опухолевого или инфекционного поражения кости

б) Визуализация:

• Чаще всего встречаются в плюсневых, ладьевидной и пяточной костях

• Также могут выявляться в медиальной лодыжке, сесамовидной кости большого пальца стопы, кубовидной и таранной костях

• Рентгенография не является чувствительным методом обнаружения стресс-перелома на ранней стадии:

о Наиболее ранним признаком, выявляемым при рентгенографии, часто является ограниченная периостальная реакция

о Наиболее надежным симптомом служит наличие полосы склероза перпендикулярно длинной оси кости

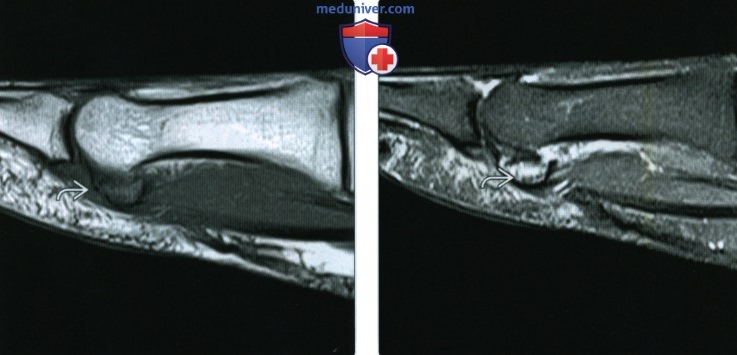

• При МРТ обнаруживают зубчатую линию перелома, окруженную зоной отека костного мозга:

о При неадекватном выборе плоскости среза и разрешающей способности линию перелома можно не увидеть

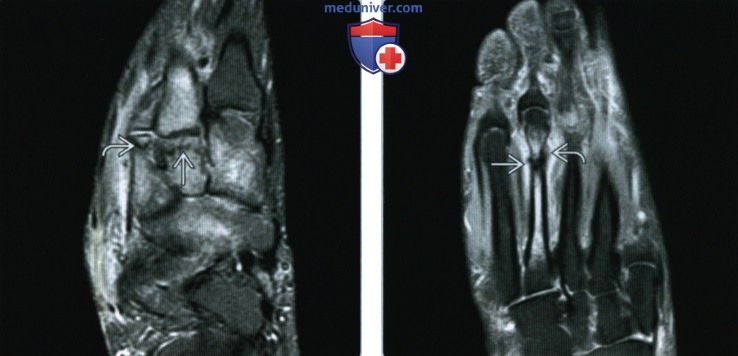

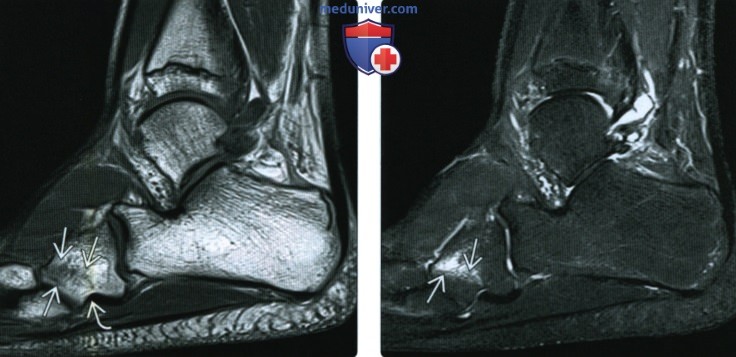

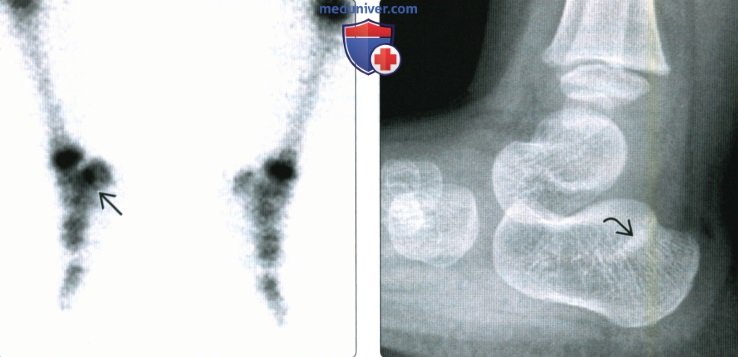

(Справа) При МРТ в сагиттальной плоскости в режиме STIR визуализируется стресс-перелом пяточной кости. Линия перелома в таких случаях может располагаться в разных местах кости, но почти всегда ориентирована перпендикулярно основным трабекулам. Кроме тот, стресс-перелом выявляется в кубовидной кости.

(Справа) При МРТ в аксиальной плоскости на ППВИ в режиме FS визуализируется стресс-перелом 4-й плюсневой кости. В области перелома выявляется изоинтенсивная аморфная периостальная реакция. Отек костною мозга распространяется почти на всю длину плюсневой кости.

в) Дифференциальная диагностика:

• Травматический перелом

• Остеомиелит

• Стресс-реакция

• Неинфекционный артрит

г) Клинические особенности:

• Чаще всего встречаются в плюсневых, ладьевидной и пяточной костях

• Также могут выявляться в медиальной лодыжке, сесамовидной кости большого пальца стопы, кубовидной и таранной костях

• Боли усиливаются при физической нагрузке, уменьшаются в покое

• При стресс-переломе ладьевидной кости может наблюдаться отсутствие консолидации и развитие остеонекроза

• При стресс-переломе 5-й плюсневой кости существует высокий риск несрастания отломков

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 17.11.2020

Источник

Стресс переломы ладьевидной кости

а) Определение:

• Длительное воздействие повышенной нагрузки, приводящее к развитию трещин или переломов:

о Стресс-реакция: отек костного мозга или периостальная реакция на большом протяжении при отсутствии линии перелома

о Усталостный перелом: воздействие повышенной нагрузки на нормальную кость

о Остеопоротический перелом: воздействие обычной нагрузки на ослабленную кость

о Патологический перелом: перелом на фоне опухолевого или инфекционного поражения кости

• На практике отличить усталостный перелом от остеопоротического иногда бывает достаточно трудно

1. Общая характеристика:

• Локализация:

о Чаще всего встречаются в плюсневых, ладьевидной и пяточной костях

о Также могут выявляться в медиальной лодыжке, сесамовидной кости большого пальца стопы, кубовидной и таранной костях

2. Рентгенография при стресс-переломе костей голеностопного сустава и стопы:

• Зубчатая линия или полоса склероза, ориентированная, как правило, перпендикулярно длинной оси кости:

о Может пересекать кость полностью или частично

• Часто наиболее ранним признаком, выявляемым при рентгенографии, является ограниченная периостальная реакция; может быть слабо заметна

• Линия перелома может пересекать кость полностью или частично, выглядеть в виде тени или просветления

• Консолидация стресс-перелома часто проявляется полосой склероза вследствие образования костной мозоли

(Справа) При рентгенографии заднего отдела стопы в боковой проекции визуализируется стресс-перелом пяточной кости. Вблизи линии склероза видна линия просветления, отражающая резорбцию костной ткани в рамках процесса консолидации.

(Справа) У этою же пациента при МРТ в сагиттальной плоскости в режиме STIR лучше видна гипоинтенсивная линия в центре зоны отека.

(Справа) У этою же пациента через шесть недель при рентгенографии среднего отдела стопы в передне-задней проекции периостальная реакция визуализируется лучше, однако линия перелома по-прежнему не видна.

3. КТ при стресс-переломе костей голеностопного сустава и стопы:

• Линия перелома может пересекать кость полностью или частично, характеризоваться высокой или низкой плотностью

• Обладает большей чувствительностью по сравнению с рентгенографией, но меньшей по сравнению с МРТ

4. МРТ при стресс-переломе костей голеностопного сустава и стопы:

• Зубчатая/неровная линия перелома, полностью или частично пересекающая кость

• Зона отека костного мозга, окружающая перелом, может быть перистой, звездчатой или полосовидной

• Отек может быть достаточно обширным:

о Это характерно для плюсневых костей, в которых отек распространяется почти на всю длину кости

• При неадекватном выборе плоскости среза и разрешающей способности линию перелома можно не увидеть

5. Радионуклидная диагностика:

• Остеосцинтиграфия:

о Очаг (очаги) патологического накопления РФП в костях стопы:

— Может быть линейным

— Может пройти до 48 часов, прежде чем очаг будет виден

6. Рекомендации по визуализации:

• Лучший метод визуализации:

о Чаще всего выполняют рентгенографию, хотя она и не является чувствительным методом обнаружения стресс-перелома на ранней стадии

о МРТ проводят при болях неизвестной этиологии и для исследования спортсменов, если постановка более точного диагноза позволит изменить тактику лечения

(Справа) У этого же пациента через шесть недель при рентгенографии заднего отдела стопы в боковой проекции визуализируется линия склероза, соответствующая стресс-перелому.

(Справа) Пациент, занимавшийся бегом. При КТ в аксиальной плоскости визуализируется более тяжелый стресс-перелом ладьевидной кости. Кроме того, аналогичные изменения были выявлены и в другой стопе пациента.

(Справа) У этого же пациента при МРТ в сагиттальной плоскости в режиме STIR в сесамовидной кости визуализируется отек. При этом на его фоне хорошо видна горизонтальная линия перелома.

в) Дифференциальная диагностика стресс-перелома костей голеностопного сустава и стопы:

1. Травматический перелом:

• Может выявляться как перелом (пересекает кость по всей ширине), так и трещина

• Основную роль в дифференциальной диагностике играет анамнез

2. Остеомиелит:

• Сливная зона отека костного мозга округлой формы

• Воспалительные изменения в прилежащих мягких тканях ± абсцесс

3. Стресс-реакция:

• При рентгенографии не визуализируется

• При МРТ определяется зона отека без линии перелома (как правило, в костях предплюсны)

• При выявлении зоны отека в плюсневых костях вне зависимости от наличия линии перелома лечение проводится по схеме для стресс-переломов

4. Неинфекционный артрит:

• Отек костного мозга сосредоточен в суставе

• Эрозивные изменения при рентгенографии и МРТ

г) Клинические особенности:

1. Проявления:

• Типичные признаки/симптомы:

о Боли усиливаются при физической нагрузке, уменьшаются в покое

о Задний отдел стопы: тупые, глубокие боли

о Плюсневые кости: острые боли наподобие укола булавкой, могут быть точно локализованы

о Сесамовидные кости большого пальца стопы: боли при беге, тыльном сгибании большого пальца

2. Течение и прогноз:

• В большинстве случаев для консолидация стресс-переломов достаточно консервативного лечения

• При стресс-переломе ладьевидной кости может наблюдаться отсутствие консолидации и развитие остеонекроза

• При стресс-переломе проксимальной части диафиза 5-й плюсневой кости существует высокий риск несрастания отломков

3. Лечение:

• Как правило, достаточно соблюдения покоя и постепенного возврата к обычной физической активности

• В случае стресс-переломов ладьевидной и 5-й плюсневой костей может понадобиться их хирургическая фиксация

д) Диагностическая памятка. Советы по интерпретации изображений:

• Стресс-переломы ладьевидной кости в ранней стадии легко пропустить:

о Видны на наиболее дорсальном аксиальном срезе, проходящем через ладьевидную кость

о В коронарной плоскости видны в области дорсального края ладьевидной кости

е) Список использованной литературы:

1. Welck MJ et al: Stress fractures of the foot and ankle. Injury. ePub, 2015

2. Yu SM et al: MRI of isolated cuboid stress fractures in adults. AJR Am J Roentgenol. 201(6):1325-30, 2013

3. Brockwell J et al: Stress fractures of the foot and ankle. Sports Med Arthrosc. 17(3): 149-59, 2009

4. Mann JA et al: Evaluation and treatment of navicular stress fractures, including nonunions, revision surgery, and persistent pain after treatment. Foot Ankle Clin. 14(2):187-204, 2009

5. Burne SG et al: Tarsal navicular stress injury: long-term outcome and dinicoradiological correlation using both computed tomography and magnetic resonance imaging. Am J Sports Med. 33(12): 1875-81, 2005

6. Franco M et al: An uncommon cause of foot pain: the cuboid insufficiency stress fracture. Joint Bone Spine. 72(1):76-8, 2005

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 17.11.2020

Источник

Переломы ладьевидной кости стопы

Ладьевидная кость является ключевой костью продольного свода стопы. Она располагается на вершине продольного свода стопы между головкой таранной костью и тремя клиновидными костями. Особая анатомия делает эту кость своего рода уникальным связующим звеном между задним и средним отделом стопы.

Ладьевидная кость является ключевой костью продольного свода стопы. Она располагается на вершине продольного свода стопы между головкой таранной костью и тремя клиновидными костями. Особая анатомия делает эту кость своего рода уникальным связующим звеном между задним и средним отделом стопы.

Боковая поверхность ладьевидной кости является точкой прикрепления для сухожилия задней большеберцовой мышцы. Эта мышца осуществляет поддержку продольного свода стопы. При дисфункции задней большеберцовой мышцы развивается плоскостопие.

Также ладьевидная кость служит местом прикрепления для различных связок стопы.

Ладьевидная кость практически со всех сторон покрыта хрящом, поэтому сосуды проникают в эту кость лишь в области нескольких ее поверхностей.

Выделяют 4 типа переломов ладьевидной кости:

- отрывные переломы

- стрессовые переломы

- переломы бугристости

- переломы тела ладьевидной кости.

Лечение этих переломов определяется характером и механизмом повреждения и подробно разбирается ниже.

Причиной отрывного перелома становится форсированное подошвенное сгибание стопы.

От ладьевидной кости отрывается костный фрагмент с прикрепляющейся к нему таранно-ладьевидной связкой. Такой перелом является наиболее распространенным типом перелома ладьевидной кости.

По статистке подобные переломы составляли 47% всех переломов ладьевидной кости стопы.

Пациенты с этими переломами обычно рассказывают об остром развитии боли и появлении отека стопы, сложностью при ходьбе и усилении боли при подошвенном сгибании стопы.

При осмотре можно увидеть отек тыла стопы, кровоизлияния (синяки) и локальную болезненность при ощупывании в области ладьевидной кости и/или таранно-ладьевидного сустава.

Пациентам с подозрением на перелом ладьевидной кости показана рентгенография стопы в трех проекциях.

При обнаружении отрывного перелома особое внимание следует обратить на средний отдел стопы, а также латеральные (наружные) связки голеностопного сустава.

Сочетанные повреждения среднего отдела стопы и латеральных связок голеностопного сустава встречаются довольно часто.

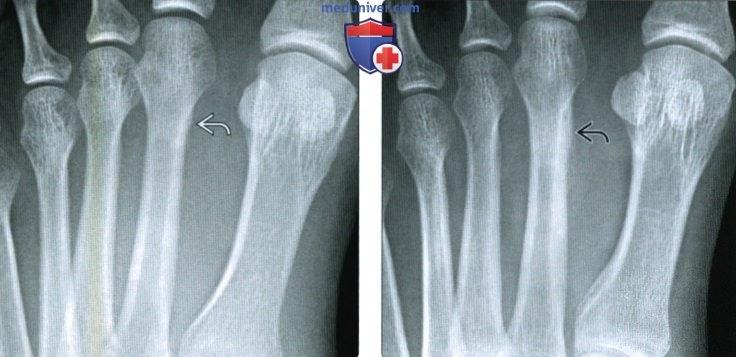

Отрывной перелом бугристости ладьевидной кости (стрелка).

Подобные переломы хорошо поддаются консервативному лечению, которое в большинстве случаев позволяет добиться хороших отдаленных клинических результатов.

Консервативное лечение

Отрывные переломы ладьевидной кости в большинстве случаев можно лечить консервативно.

В таких случаях рекомендуют иммобилизацию, характер которой, однако, может быть разный.

При небольших размерах фрагмента можно ограничиваться эластичным бинтованием.

При более значительных размерах фрагмента или если пациент по тем или иным причинам не переносит лечение эластичным бинтованием, возможна иммобилизация ортопедическим ботинком или даже короткой гипсовой шиной.

Продолжительность иммобилизации зависит от переносимости нагрузки и наличия/отсутствия сопутствующих повреждений среднего отдела стопы и латеральных связок голеностопного сустава.

Обычно иммобилизация продолжается 4 недели, по истечении которых разрешается постепенное увеличение нагрузки на ногу по мере переносимости такой нагрузки.

Хирургическое лечение

Оперативное лечение в свежих случаях бывает показано редко. Показаниями к операции являются неустранимое смещение или выраженный подвывих среднего отдела стопы, обусловленные размерами фрагмента.

Костные фрагмент фиксируется стягивающими винтами. Если фиксация винтами невозможна, можно воспользоваться пластинками для малых фрагментов. В связи с близким расположением конструкций к поверхности кожи они могут стать источником проблем при ношении обуви, в таких случаях после сращения перелома металлоконструкции подлежат удалению.

Рентгенограмма после стабилизации перелома бугристости ладьевидной кости стягивающими винтами.

В несвежих случаях показаниями к операции могут быть ложный сустав ладьевидной кости, наличие болезненного костного выступа на тыльной поверхности стопы.

Переломы бугристости ладьевидной кости чаще всего возникают в результате форсированного поворота стопы кнаружи.

В этом положении натягиваются прикрепляющиеся к бугристости сухожилие задней большеберцовой мышцы и дельтовидная связка, в результате чего происходит ее отрыв.

Пациенты указывают на наличие в анамнезе характерной травмы стопы, сопровождающейся ее подворачиванием, после которой появляется боль по внутреннему краю стопы. Эта боль усиливается при нагрузке весом.

Консервативное лечение

Консервативное лечение при подобных переломах наиболее предпочтительно.

Смещение при этих переломах чаще всего выражено минимально, а последствия отсроченного хирургического лечения в случаях формирования ложного сустава незначительны.

Лечения заключается в иммобилизации и ограничении нагрузки на стопу в течение 4 недель.

Варианты иммобилизации могут быть разные и выбор их зависит от выраженности болевого синдрома при нагрузке и уровня комфорта пациента.

Это могут быть эластичное бинтование, ортопедический ботинок или короткая гипсовая или полимерная повязка, допускающая возможность нагрузки на стопу.

Для устранения избыточного натяжения сухожилия задней большеберцовой мышцы возможно использование ортопедических стелек, поддерживающих продольный свод стопы.

Хирургическое лечение

При значительном смещении или наличии крупных фрагментов в свежих случаях рекомендуется открытая репозиция и внутренняя фиксация. Фрагменты обычно фиксируются одним или двумя стягивающими винтами. После операции стопа иммобилизируется гипсовой шиной на протяжении 2 недель, которая затем переводится в циркулярную гипсовую повязку или меняется на ортопедический ботинок еще на 6 недель, по истечение которых нагрузка постепенно увеличивается до полной.

В несвежих случаях у некоторых пациентов на рентгенограммах можно видеть признаки формирования ложного сустава.

При ложном суставе показана операция, заключающаяся в иссечении несросшегося костного фрагмента и рефиксации сухожилия задней большеберцовой мышцы к подготовленному в теле ладьевидной кости ложу.

Для рефиксации сухожилия можно использовать шовные якоря или костные швы. Реабилитация в таких случаях аналогична случаям свежих реконструкций.

Благодаря наличию прочных связочных структур, прикрепляющихся к ладьевидной кости стопы, переломы тела ладьевидной кости встречаются нечасто.

Наиболее распространенным механизмом таких повреждений, является прямая нагрузка в результате падения с высоты и приземления на стопу.

В результате такого механизма травмы могут формироваться самые различные варианты повреждений: от переломов без смещения до тяжелых переломо-вывихов с вторичными повреждениями клиновидных костей.

Врачи выделяют три типа переломов.

1 тип — это поперечный перелом ладьевидной кости с формированием фрагмента, составляющего менее 50% тела ладьевидной кости.

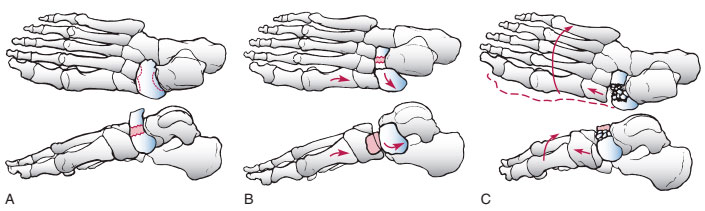

Классификация переломов тела ладьевидной кости. А, тип 1. В, тип 2. С, тип 3.

2 тип является самым распространенным типом переломов и характеризуется наличием поперечной линии перелома и значительным смещением отломков.

3 тип перелома характеризуется раздроблением тела ладьевидной кости. Крупные фрагменты при этом находятся в состоянии подвывиха или вывиха, что приводит к изменению нормального контура края стопы.

Пациенты обычно рассказывают об эпизоде травмы, механизм и сила которой могут вполне соответствовать наблюдаемому характеру перелома. Пациентов необходимо обследовать на предмет переломов других отделов стопы.

Наиболее частым механизмом травмы является падение с высоты.

При осмотре у многих пациентов даже в самых свежих случаях будет обращать на себя внимание выраженный отек стопы.

У некоторых пациентов с переломо-вывихами стопа будет в значительной степени деформирована.

Наиболее выраженная болезненность и кровоизлияния обычно локализуются в области среднего отдела стопы.

Пациентам выполняется рентгенография в трех проекциях, а в случаях выраженной деформации стопы — компьютерная томография.

При значительном смещении/вывихе как можно раньше должна быть предпринята попытка закрытой репозиции с последующей внешней иммобилизацией.

Подобные повреждения характеризуются выраженным отеком мягких тканей, поэтому стопе всегда следует придавать возвышенное положение. Нагрузка на стопу полностью исключается.

Консервативное лечение

Переломы тела ладьевидной кости нередко сочетаются с подвывихами и вывихами, поэтому далеко не все из них можно лечить консервативно. Консервативное лечение показано пациентам, у которых по тем или иным причинам невозможно хирургическое лечение или которые не будут после операции передвигаться с опорой на оперированную ногу.

Хирургическое лечение

При выборе времени хирургического вмешательства следует принимать во внимание состояние пациента в целом и характер имеющегося у него повреждения.

При невправимых вывихах, открытых переломах, повреждении сосудов и нервов или мягких тканей, как правило, показано хирургическое лечение в экстренном порядке.

Первичной задачей таких операций является устранение вывихов костей и восстановление более или менее приемлемой формы стопы.

Это уменьшит отек мягких тканей и снизит вероятность развития некроза кожи или мягких тканей.

Фиксация костей и суставов может быть выполнена с использованием спиц Киршнера или аппаратов внешней фиксации.

Чрескожная фиксация является эффективным методом временной стабилизации свежих переломов и/или вывихов костей стопы.

Наружные фиксаторы обеспечивают б?льшую стабильность фиксации при переломах и нестабильных вывихах.

Окончательными методами лечения являются открытая репозиция и внутренняя фиксация пластинами и винтами.

Окончательная фиксация перелома возможно только после достаточного уменьшения отека, что определяется появлением «морщинок» на коже.

У данного пациента имел место перелом тела ладьевидной кости, а также размозжение костей наружного края стопы. На уровне латеральной колонны переломы фиксированы мостовидной пластиной, обеспечивающей возможность сохранения длины латеральной колонны. Перелом ладьевидной кости фиксирован стягивающими винтами, а для сохранения длины медиальной колонны и разгрузки ладьевидной кости использован наружный фиксатор.

Внутренняя фиксация на сегодняшний день считается золотым стандартом лечения переломов со смещением.

Результаты анатомичной репозиции переломов с их внутренней фиксацией лучше, чем при консервативном лечении.

Поэтому на сегодняшний день золотым стандартом лечения переломов ладьевидной кости является открытая репозиция и внутренняя фиксация во всех случаях, где это возможно, и как можно в более ранние сроки, когда позволит состояние мягких тканей. Такая тактика позволяет уменьшить риск деформации стопы, несращения перелома или развития остеонекроза ладьевидной кости.

Для фиксации фрагментов ладьевидной кости можно использовать мини-винты, а для внутрисуставных фрагментов — биодеградируемые винты. Разработаны ряд специальных пластин, обеспечивающих возможность введения винтов в ладьевидную кость в различных плоскостях.

Очень давно применяется такой метод лечения переломов ладьевидной кости, как артродез таранно-ладьевидного сустава. Артродез это замыкание и сращение близлежащих с ладьевидной костью суставов.

На сегодняшний день артродез в свежих случаях рекомендуется только при многооскольчатых переломах, которые невозможно синтезировать или удержать в нужном положении в связи с их выраженной нестабильностью.

Артродез является основным методом лечения в несвежих случаях после уже проведенного и оказавшегося неэффективным консервативного или оперативного лечения.

Артродез показан в случаях посттравматического артрита, деформации стопы вследствие неправильной консолидации перелома, при ложных суставах.

После операции на две недели стопа фиксируется задней гипсовой шиной. По истечении этого периода выполняется контрольный осмотр, снимаются швы и еще на 4 недели накладывается циркулярная гипсовая или полимерная повязка.

Через 6 недель после операции выполняется контрольная рентгенография, гипсовая повязка меняется на ортопедический ботинок, однако нагрузка на стопу по-прежнему не разрешается до 8-10 недель после операции.

Полная нагрузка допускается через 12 недель после операции при условии наличия рентгенологических признаков сращения перелома и отсутствия укорочения медиальной колонны (внутреннего края) стопы.

Осложнения при хирургическом и консервативном лечении переломов ладьевидной кости встречаются достаточно часто.

Наиболее вероятны такие осложнения, как частичный аваскулярный некроз ладьевидной кости, ложный сустав, укорочение медиальной колонны стопы, посттравматический артрит, остеонекроз ладьевидной кости.

Некоторые из этих поздних осложнений нередко остаются бессимптомными, а другие, наоборот, достаточно сложно поддаются лечению.

Задачами лечения являются восстановление опорной функции стопы и избавление пациента от боли.

При наличии остеонекроза или несращения небольшого фрагмента ладьевидной кости этот фрагмент можно просто иссечь.

Многим же пациентам в связи с развитием посттравматического артроза и деформации будет показан артродез.

Артродезированию должны подвергаться только измененные суставы стопы. Число и локализация артродезируемых суставов варьируют от изолированного таранно-ладьевидного или ладьевидно-клиновидного артродеза до таранно-ладьевидно-клиновидного, трех- или четырехсуставного артродеза.

При артродезировании особое внимание должно уделяться восстановлению длины медиальной колонны и высоты продольного свода стопы.

Стрессовые переломы ладьевидной кости впервые описаны у легкоатлетов Эти переломы встречаются на самом деле не так уж редко и чаще у спортсменов.

Механизмом повреждения, как и при других стрессовых переломах, является избыточная физическая нагрузка.

Пациенты обычно рассказывают о постепенном развитии болевого синдрома в среднем отделе стопы или по передней поверхности голеностопного сустава, который четко определеить невозможно.

Некоторые пациенты описывают дискомфорт или болезненность на тыле стопы или в области продольного свода при физической активности.

Риск развития подобных переломов выше у пациентов с полой стопой. Крайне важна своевременная диагностики таких повреждений у спортсменов, поскольку в противном случае высок риск смещения фрагментов ладьевидной кости.

Диагностика переломов

Первичное обследование пациента с подозрением на стрессовый перелом ладьевидной кости включает рентгенограммы в положении стоя Однако стоит отметить, что рентгенограммы при усталостных переломах ладьевидной кости, особенно в свежих случаях, нередко оказываются неинформативными.

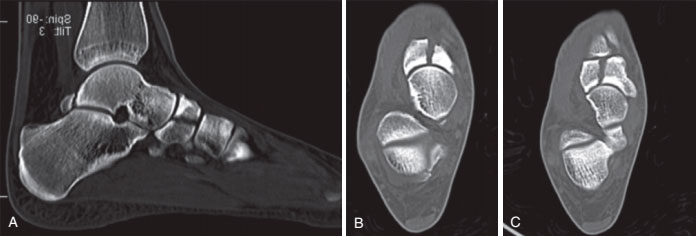

Рис. А, Сагиттальный КТ-срез пациента со стрессовым переломом ладьевидной кости. В и С, КТ-срезы этого же пациента.

Если на рентгенограммах никаких изменений не обнаруживается, может быть назначена сцинтиграфия, однако ввиду ее высокой стоимости и длительности, более оптимальным и доступным в большинстве случаев методом исследования может оказаться компьютерная томография.

КТ позволяет оценить характер перелома и степень смещения.

Лечение и результаты

Отмечаются определенные сложности в лечении стрессовых переломов ладьевидной кости. Во многих случаях эффективным оказалось консервативное лечение, некоторым требуется операция.

Важным является предотвратить смещение фрагментов при стрессовых переломах ладьевидной кости.

Для этого мы рекомендуем отстранять спортсменов от занятий спортом.

ри отсутствии смещения рекомендуют иммобилизацию и исключение нагрузки в течение 6-8 недель. Частота несращений после такой иммобилизации и 6-недельной реабилитации с постепенным возвращением к физической активности невысока.

При переломах со смещением Torg et al и Hunter рекомендовали выполнять открытую репозицию и внутреннюю фиксацию перелома.

Техника операции, включает открытый доступ к ладьевидной кости, ее открытую репозицию и фиксацию стягивающим винтом.

При наличии дефицита кости между фрагментами дефект заполняется аутокостью.

После операции нагрузка на стопу исключается на срок 6-8 недель, возможна иммобилизация стопы короткой гипсовой шиной.

При появлении рентгенологических признаков консолидации пациентам разрешают дозированно нагружать ногу в ортопедическом ботинке.

К физическим нагрузкам/занятиям спортом пациенты обычно возвращаются через 12 недель после операции.

В случаях полой деформации стопы лечение включает использование амортизирующих стелек.

Основным критерием возвращения пациентов к нагрузке и занятиям спортом является отсутствие боли.

Осложнения

Основным осложнением стрессовых переломов ладьевидной кости является замедленная консолидация или несращение.

Частота несращений при хирургическом лечении этих переломов достигает 20%.

Однако отмечаются проблемы с заживлением этих переломов и при консервативном лечении.

При несращении перелома пациенты будут продолжать жаловаться на боль. На рентгенограммах обычно будет виден промежуток между фрагментами, а иногда их полное расхождение фрагментов.

Видео о нашей клинике травматологии и ортопедии

Источник