- 5.2.2. Спортивный стресс

- Читайте также

- 2.1 СТРЕСС, ТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС

- Спортивный/энергетический ИЛИ фруктовый напиток?

- Стресс

- Интуитивный спортивный гений

- 1 Стресс и его преодоление

- Стресс и мышцы

- Не всякий стресс – стресс. И несчастье может быть благословением

- Спортивный костюм или вечернее платье — решайте сами

- СПОРТИВНЫЙ ВАРИАНТ

- Стресс – это жизнь

- СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ

- Стресс

- Стресс факторам спортивной деятельности

- Научный результат. Педагогика и психология образования

- Aннотация

- Список литературы

- Журнал индексируется следующими научными базами и платформами

5.2.2. Спортивный стресс

5.2.2. Спортивный стресс

Специфика протекания спортивного стресса напоминает учебный стресс, в котором хронические нагрузки межсессионного периода перемежаются с экстремальными эмоциональными переживаниями во время экзаменов. Подобным образом у спортсменов можно выделить стрессы тренировочного периода и стрессы, вызванные соревнованиями.

Первая группа стрессов может быть вызвана чрезмерными тренировочными нагрузками, травмами, плохими отношениями с тренером или товарищами по команде, неадекватными или чрезмерными ожиданиями будущих спортивных результатов и т. д.

Вторая группа стрессов может быть спровоцирована собственными неудачными выступлениями на соревнованиях или удачными выступлениями соперников, конфликтами с судьями или тренерами, чрезмерным перенапряжением, травмами и т. д. Во второй группе причин стресса ведущую роль играет экстремальное физическое и эмоциональное напряжение, а в первой группе – больше когнитивно-эмоциональные факторы. В то же время и в соревновательный период информационный аспект стресса нельзя сбрасывать со счетов. Как отмечает Б. А. Вяткин, ситуация спортивных соревнований является стрессовой потому, что происходит значительное расхождение между поставленными перед спортсменами задачами и возможностями для их реализации, которые имеются у спортсмена. При этом не только объективная трудность задачи, но и вероятностная оценка спортсменом ее достижения является главной причиной психического напряжения. Чем меньше уверен спортсмен в точности своего прогноза, тем выше стресс. Исследование содержания катехоламинов у теннисистов и пловцов показало, что во время тренировки содержание катехоламинов в организме статистически не превышало обычный уровень гормонов данной группы, в то время как на соревнованиях содержание норадреналина было существенно выше нормы. При этом наиболее успешно выступали те спортсмены, у которых соотношение норадреналина к адреналину было большим. Спортивные психологи приходят к выводу, что организм спортсмена может адаптироваться к физическим нагрузкам во время соревнований, а к эмоциональным нагрузкам во время состязаний – нет @@@@@2#####.

Другой специалист в области спортивной психологии, Л. Д. Гиссен, пишет:

«В условиях спортивной деятельности наряду с физиологическими компонентами психические аспекты также могут быть сильными стрессорами. Не сама ситуация является стрессором, а отношение спортсмена к ней может сделать ее таковой» @@@@@5; с. 13#####.

Существуют разнообразные виды классификаций спортивных стрессов. Согласно одной из них, все стрессы можно разделить на группу с кратковременным действием и группу с длительным действием на организм.

К первой группе относят следующие стрессоры:

+ вызывающие страх (исполнение упражнения, в котором ранее была получена травма, встреча с явным фаворитом и т. д.);

+ вызывающие неприятные физиологические ощущения (боль, усталость, плохие метеорологические условия);

+ темпа и скорости (необоснованно завышенные установки на рекордный результат);

+ отвлечения внимания (тактические маневры противника, опасения за здоровье, семейные и бытовые трудности);

+ неудач (неудачный старт, ошибка в технике движения, «неудачный противник»).

Ко второй группе (длительного действия) относят стрессоры, связанные:

+ с риском и опасностью (альпинизм, прыжки с трамплина, хоккей, мотоспорт);

+ с длительной нагрузкой (продолжительное выполнение упражнений на фоне физического и психического утомления);

+ с борьбой (длительные соревнования);

+ с изоляцией (отрыв от дома и семьи во время соревнований) @@@@@5#####.

Различают три формы соревновательного стресса: предстартовую лихорадку, стартовую апатию и боевую готовность.

Первая форма спортивного стресса выражается в чрезмерном перевозбуждении нервной системы, неоправданно повышенном тонусе мышц и трудностях в поддержании ясности тактического мышления. При этом вегетативный баланс организма сдвинут в сторону преобладания тонуса симпатической нервной системы.

Вторая форма отмечается при длительном ожидании соревнований и на спортивном жаргоне обозначается как «перегорание» спортсмена. Она сопровождается ваготонией – преобладанием тонуса парасимпатической нервной системы и субъективно проявляется в виде пониженной мотивации и общей слабости.

Наиболее оптимальной формой считается третья форма – боевая готовность, которая позволяет достичь наилучших спортивных результатов и по своей сути является вариантом эустресса.

Б. А. Вяткин так характеризует это психическое состояние @@@@@2#####:

+ высокая мотивация деятельности;

+ напряженное ожидание старта;

+ умеренное эмоциональное напряжение;

+ трезвая уверенность в своих силах;

+ способность к сознательной саморегуляции поведения, мыслей и чувств;

+ хорошая концентрация внимания на предстоящей деятельности.

Согласно оценке этого спортивного психолога, состояние боевой готовности можно соотнести с начальной стадией стресса по Селье, где организм полон сил и энергии, когда об отрицательном влиянии стресса на деятельность еще не может быть и речи, а ситуация воспринимается как тревожная, но не угрожающая благополучию личности.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

2.1 СТРЕСС, ТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС

2.1 СТРЕСС, ТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС Исследования в области посттравматического стресса развивались независимо от исследований стресса, и до настоящего времени эти две области имеют мало общего. Центральными положениями в концепции стресса, предложенной в 1936 г. Гансом

Спортивный/энергетический ИЛИ фруктовый напиток?

Спортивный/энергетический ИЛИ фруктовый напиток? Очевидно, что, когда вы теряете биологическую жидкость в ходе тяжелых тренировок, вам необходимо подзаправиться. Но так называемые спортивные и энергетические напитки часто наполнены сахаром и кофеином, так что перед

Стресс

Стресс В современной жизни стресс – явление обычное, часто встречающееся. Стрессом называется эмоциональная и операциональная напряженность, возникающая в результате негативных переживаний. Незначительные стрессы неизбежны и безвредны, некоторые авторы считают их

Интуитивный спортивный гений

Интуитивный спортивный гений Мы уже отмечали, как неожиданное чередование полос и недооцениваемая регрессия (возвращение к норме) искажают интуитивные предположения спортивных болельщиков, тренеров, игроков и комментаторов. Можно ли что-нибудь сказать о сильных

1 Стресс и его преодоление

1 Стресс и его преодоление Стресс – это аромат и вкус жизни, и избежать его может лишь тот, кто ничего не делает… Мы не должны, да и не в состоянии избегать стресса. Полная свобода от стресса означала бы смерть. Ганс

Стресс и мышцы

Стресс и мышцы Ганс Селье отметил, что под влиянием стресса неизбежно возникает усиленное сокращение мышц, и рекомендовал использовать для борьбы с этим сокращением различные методы расслабления мышц. Однако он не рассматривал детально изменения, происходящие в

Не всякий стресс – стресс. И несчастье может быть благословением

Не всякий стресс – стресс. И несчастье может быть благословением Не делайте из травм культа! Возвращаться к ним в мыслях и проклинать – это путь к неврозу и самоистязанию.Даже катастрофы можно превратить в интересные события.Когда висишь на волоске, радуйся совершенно

Спортивный костюм или вечернее платье — решайте сами

Спортивный костюм или вечернее платье — решайте сами Я никогда не упускаю возможности поспособствовать практичному начинанию, каким бы маленьким оно ни было, потому что не перестаю удивляться тому, как горчичное семечко прорастает и превращается в прекрасное

СПОРТИВНЫЙ ВАРИАНТ

СПОРТИВНЫЙ ВАРИАНТ А эта история произошла недавно, перед последней Олимпиадой. Один молодой тренер, опаздывая на занятия в институте физкультуры, пошел проходным двором. Там играли в баскетбол мальчишки. Баскетболом это можно было назвать лишь потому, что играли мячом,

Стресс – это жизнь

Стресс – это жизнь 4 июля 1936 г. в журнале Nature (“Природа”) появилось короткое сообщение канадского физиолога Ганса Селье, посвященное так называемому адаптационному синдрому. Это была первая публикация, в которой слово “стресс”, издавна бытовавшее в обыденном

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ Не просто хотеть успеха, а рваться к нему. Не просто учить что-то, а настроить себя так, что от этого зависит многое. Тогда, действительно, твоя учеба даст тебе много, и от этого многое будет зависеть.Человек часто говорит «не могу», но далеко не всегда это

Стресс

Стресс Стресс – понятие, введенное канадским физиологом Г. Селье в 1936 г. для обозначения различного круга состояний психического напряжения, обусловленных выполнением деятельности (в самом широком ее смысле) в сложных условиях и возникающих в ответ на разнообразные

Источник

Стресс факторам спортивной деятельности

Наиболее значимо влияющие на результаты спортивной деятельности и часто встречающиеся стресс-факторы можно разделить на две основные группы ? предсоревновательные и соревновательные, т.к. восприятие стресс-факторов спортсменом очень индивидуально и избирательно.

- Предшествующие плохие тренировочные и соревновательные результаты.

- Конфликты с тренером, товарищами по команде или в семье.

- Положение фаворита перед соревнованиями.

- Плохой сон за день или за несколько дней до старта.

5. Плохое оснащение соревнований.

6. Предыдущие неудачи.

- Длительный переезд к месту соревнований.

9. Постоянные мысли о необходимости выполнения поставленной задачи.

- Незнакомый противник.

- Предшествующие поражения от данного противника.

- Неудачи на старте.

- Необъективное судейство.

- Отсрочка старта.

- Упреки во время соревнования.

- Повышенное волнение.

- Значительное превосходство соперника.

- Неожиданно высокие результаты соперника.

- Зрительные, акустические и тактильные помехи.

- Реакция зрителей.

- Плохое физическое самочувствие.

- Болевой финишный синдром, страх смерти

Соревнования имеют ряд общих психологических особенностей:

1) спортивное соревнование обладает стимулирующим влиянием;

2) целью выступления в соревнованиях является достижение победы или лучшего результата;

3) соревнования всегда социально значимы (их результаты получают общественную оценку, влияют на статус спортсмена в обществе);

4) результаты выступления в соревнованиях всегда лично значимы для спортсмена;

5) спортивные соревнования являются специфичным фактором, создающим эмоционально-волевые состояния, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное действие на результат спортсмена.

Для спортсмена основными условиями деятельности являются:

- необходимость поддержания высокой работоспособности в условиях нарастающего утомления;

- необходимость на основании информации, поступающей по ходу выполнения упражнения принимать определенные решения и исполнять их для достижения максимально возможных результатов;

- необходимость регулярного выполнения большого объема нагрузки;

- необходимость овладения приемами саморегуляции с целью оптимизации эмоциональных состояний, восстановления, стимуляции работоспособности.

Стрессоры с кратковременным действием:

1.стрессоры, вызывающие страх (исполнение упражнения, в котором ранее была получена травма, встреча с явным фаворитом, неблагоприятный прогноз и др.);

2.стрессоры, вызывающие неприятные физические ощущения (боль, усталость, плохие метеорологические условия и т.п.);

3.стрессоры темпа и скорости (необоснованно завышенные установки на рекордный результат, информационная перегрузка, необходимость проявления предельной силы и быстроты движений и т.д.);

4.стрессоры отвлечения внимания (тактические маневры противника, опасения за здоровье, семейные и бытовые трудности и пр.);

5.стрессоры неудачи (ошибка в технике движения, неудачный старт, «неудачный противник» и т.п.);

Среди стрессоров с длительным действием:

- стрессоры, связанные с риском и опасностью (мото- и автоспорт, хоккей, альпинизм, прыжки с трамплина, спортивная гимнастика и др.);

- стрессоры длительной нагрузки, порождающие усталость (продолжительное выполнение упражнений на фоне нарастающего физического и психического утомления, монотонность условий и т.д.);

- стрессоры борьбы (соревновательная деятельность, необходимость .оперативного изменения стиля деятельности и т.д.);

- стрессоры изоляции (невозможность контактов во время соревнования, несоответствие командным требованиям и осуждение и пр.).

Показатели стресс-реакции: выраженная мышечная скованность, сопровождаемая резким понижением координации движений. Изменение позы; мимические проявления, например, выражение глубокого горя; хоботковый рефлекс (губы вытянуты вперед трубкой, подергивание нижней губой с выпячиванием вперед), сосательный рефлекс; неадекватные поведенческие реакции; явная ошибочная оценка той или иной информации; ошибочные решения; выраженное нарушение ритма сердечных сокращений и дыхания; уменьшение или увеличение сахара в крови; повышение или понижение АД; длительный и обильный пот, особенно на шее, висках, за ушами, между лопатками; частые позывы на дефекацию; диурез на психогенной основе.

Источник

Научный результат. Педагогика и психология образования

Aннотация

Введение. В отличие от тренировок, на соревнованиях у спортсмена единственная цель – показать все, на что он способен, реализовать достигнутую на тренировках подготовленность к старту, которую характеризует уровень развития необходимых для вида спорта физических и двигательных качеств, а также психических свойств и функций. В то же время, успешность выступления на соревнованиях зависит не только от уровня подготовленности спортсмена, но и от того, в каком состоянии он будет находиться. Известно немало случаев, когда, имея хорошую подготовленность и показывая на тренировках высокие результаты, на соревнованиях спортсмен выступает значительно хуже из-за стресса, перевозбуждения, «мандража» и т. п.

Действительно, чтобы спортсмен смог в полной мере реализовать свои физические, технико-тактические способности, навыки и умения, суметь вскрыть резервные возможности как обязательный элемент соревнования, ему необходимо психологически готовиться к определенным стрессовым факторам спортивной деятельности.

Цель работы заключается в выделении конкретных путей преодоления стресса спортсменами в спортивной соревновательной деятельности в процессе их психологической подготовки.

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования.

Результаты исследования и их обсуждение. Основатель концепции стресса Г. Селье определил это явление как общую неспецифическую реакцию организма на любые сильно воздействующие на него факторы (стрессоры) [10].

В дальнейшем стресс стали связывать не только с неспецифичностью реакции организма на действие раздражителей различной природы и характера, но и с понятием адаптации к этим раздражителям для поддержания гомеостаза (Ф.И. Фурдуй [13]), для осуществления специфической адаптационной перестройки систем организма (М.Ф. Фролов [12]), для обеспечения специфических гомеостатических реакций и мобилизации защитных способностей организма (И.К. Вайнштейна [2]), для защиты или повреждения организма на разных уровнях его организации посредством единых нервно-гуморальных и внутриклеточных механизмов регуляции (А.Е. Ольшанникова [6]).

В.Р. Dohrenwend рассматривал стресс как состояние организма, в основе которого лежат как адаптивные, так и неадаптивные реакции в ответ на внутренние и внешние стимулы, развивающиеся до некоторого порогового уровня, за которым психологические и физиологические способности и возможности нарушаются [16; 17]. Также как особое состояние человека в период приспособления к новым условиям существования рассматривают стресс К.В. Судакова, связывая это состояние с изменениями, происходящими в психологических механизмах регуляции и действиях субъекта под влиянием трудных ситуаций разного типа. М. Тышкова рассматривает стресс как особое психическое состояние, характерное неспецифическими системными изменениями активности психики человека, выражающими ее организацию и мобилизацию в связи с возникшими повышенными требованиями новой ситуации.

Как «дискомфортные реакции индивида в особых ситуациях» и «несоответствие между требованиями, предъявляемыми к индивиду, и возможными его реакциями на эти требования» определяет стресс D. Mechanik [18]. Эту точку зрения разделяет Т. Кокс, говоря, что стресс – это феномен осознания, возникающий при сравнении требований к личности и ее способностью справиться с ними.

Стресс выступает как реакция организма, вырабатывающаяся в ходе филогенеза, на действие агентов, действительно или символически сигнализирующих об опасности нарушения его целостности, считает Л. Леви.

Спортивные соревнования являются выраженной стрессовой ситуацией, и в первую очередь это связано с тем, какие в данных соревнованиях задачи поставлены перед спортсменом и какими он располагает в настоящее время возможностями для их реализации. При этом особое значение имеет не просто объективная трудность решаемой задачи, а прежде всего вероятностная оценка спортсменом возможности ее выполнения. Соответственно основной причиной возникновения стресса в соревновательной деятельности является субъективное ощущение несоответствия задач, стоящих перед спортсменом, и его возможностей.

Соответственно стресс, в данном случае, является продуктом сознания спортсмена, его образа мыслей и оценки собственных возможностей, уровня тренированности, обученности и готовности к саморегуляции своего поведения в экстремальных условиях соревнования. Это позволяет считать его психическим стрессом, в отличие от реакций организма непосредственно на нагрузку и сразу после её окончания, которые могут быть обозначены как физиологический стресс.

Таким образом, психический стресс – это состояние чрезмерной психической напряжённости и дезорганизации поведения, развивающееся под воздействием или реальной угрозы, или реально действующих экстремальных стресс-факторов спортивной деятельности.

Психический (соревновательный) стресс, возникающий у спортсменов в связи с участием в спортивных соревнованиях – это сложное психофизиологическое состояние личности, определяемое несколькими системами условий различного иерархического уровня. Особенности и сила действия этого стресса на деятельность спортсмена обусловлены соотношением и взаимоотношением различных его индивидуальных свойств: социально-психологических, личностных, психологических, психо-динамических, физиологических, т. е. всей системой их взаимосвязей [3].

Независимо от того, какие чувства и эмоции вызывает стрессор – усталость, боль, страх, гнев или др. – реакция будет похожей: усиливается деятельность эндокринной системы, гормональная активность резко повышается, происходит выброс стероидных гормонов, что в свою очередь приводит к изменениям во многих функциональных системах: учащается пульс и темп дыхания, повышается артериальное давление и тонус мышц, появляется тремор, ухудшается кинестетическая чувствительность, движения становятся менее координированными и менее экономичными [8]. Кроме того, ухудшается «интеллектуальный» контроль над поведением, затрудняется распределение и переключение внимания, снижается критичность оценки своих действий, возможны неадекватные решения.

К факторам стресса спортивной деятельности относят:

- Спортивную борьбу, носящую соревновательный характер, направленный на завоевание рекорда или победы над соперником;

- Максимальное напряжение всех физических и психических сил спортсмена во время спортивной борьбы, без чего нельзя добиться победы;

- Длительный, систематический, упорный тренировочный процесс, вносящий серьезные коррективы в режим жизни спортсмена.

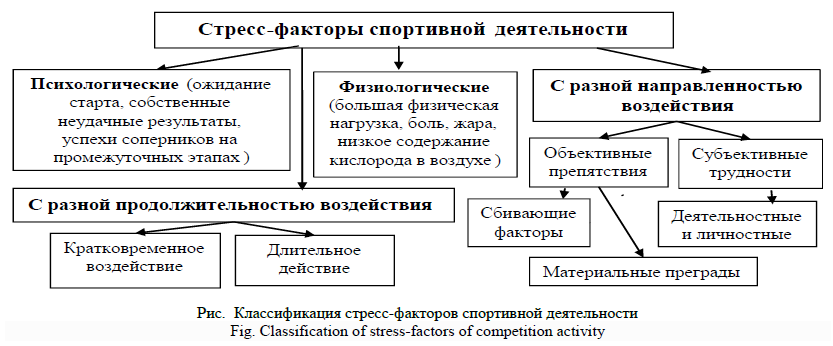

Обобщая выводы многих исследователей, занимающихся изучением проблемы соревновательного стресса, стрессоры спортивной деятельности можно классифицировать по-разному (рис. 1).

К стресс-факторам кратковременного действия относят [1; 14]:

- страх (при выполнении упражнения, в котором раннее была получена травма; при встрече с явным фаворитом; при неблагоприятном прогнозе и т. д.);

- неприятные физические ощущения (боль, усталость и т. д.);

- темп и скорость (необоснованно завышенные ставки на рекордный результат, информационная перегрузка, необходимость предельной силы и быстроты движений и т. д.);

- неудачи (ошибка в технике движения, неудачный старт и т. д.).

Стрессоры с длительным действием:

- риск и опасность, присутствующие при выполнении соревновательных действий (мото и автоспорт, прыжки с трамплина и т. д.);

- длительная нагрузка, порождающая усталость (продолжительное выполнение упражнений на фоне нарастающего физического и психического утомления, монотонность условий и т. д.);

- борьба (соревновательная деятельность, необходимость оперативного изменения стиля деятельности и т. д.);

- изоляция (невозможность контактов во время соревнования, несоответствие командным требованиям т. д.) [1; 14].

Препятствия – объективные условия внешней среды и деятельности, мешающие достижению цели в процессе решения двигательной задачи. К ним могут относиться и материальные преграды (вес штанги, длина дистанции, встречный ветер и т. д.), вызывающие при выполнении упражнений противодействие физических сил, и сбивающие факторы (случайная неудача, чрезмерная стимуляция спортсмена, пристрастное судейство и т. д.), создающие угрозу личности спортсмена в успешном выполнении двигательных действий и своей безопасности.

Трудности – своеобразные внутренние помехи, возникающие на почве относительного несоответствия энергетических и (или) информационных ресурсов спортсмена (собственно физиологических и психологических) требованиям выполнения упражнений. Могут быть деятельностными и личностными.

Деятельностные трудности создаются в состоянии операционной напряженности при преодолении сопротивления физических сил, действующих непосредственно на тело и организм спортсмена, и имеют две основные разновидности: физические, противодействующие выполнению упражнений продолжительно время, с нужной интенсивностью и скоростью (мало силы, не хватает выносливости, надо быстрее) и технические, мешающие правильному согласованию движений во времени и пространстве (не знаю, плохо представляю, не чувствую, не умею).

Личностные трудности возникают в ситуациях преобладания эмоциональной напряженности, борьбы мотивов. Они осложняют движения спортсменов опосредован, через ухудшение его психического состояния, и могут быть угнетающими или возбуждающими. Угнетающие трудности понижают побудительную силу мотивов (устал, страшно, не уверен); возбуждающие – уменьшают эффективность когнитивных процессов (очень волнуюсь, тороплюсь, злюсь) [14].

Известно, что более успешны в состоянии соревновательного стресса спортсмены, имеющие большой опыт и квалификацию. Очевидно, это объясняется тем, что в процессе многочисленных официальных соревнований, отборочных стартов, «прикидок» и т.п. они адаптируются к воздействию определенных стресс-факторов и осваивают приемы саморегуляции, необходимые в стрессогенных ситуациях. Было установлено, что воздействие стрессоров (раздражающих факторов) малой интенсивности повышает адаптацию к тем же стрессорам большой интенсивности. На основе этой закономерности были разработаны методики антистрессовой психологической подготовки: стресс-прививочная терапия Д. Мейхенбаума [7].

С целью преодоления стресса в спортивной практике применяются:

- психологическое сопровождение спортсмена (спортивной команды), т. е деятельность психолога, направленная на совершенствование или актуализацию психических свойств, процессов и состояний для повышения эффективности тренировочного процесса, подготовки к соревнованиям и выступлениям в них;

- психологическая помощь спортсмену по решению проблем и трудностей, характерных для разных этапов спортивной карьеры: на этапе начальной спортивной специализации – несоответствие реального тренировочного процесса с представлениями юных спортсменов о нем и о выбранном виде спорта; на этапе углубленной тренировки – работа «на результат», связанная с выраженным ростом тренировочных нагрузок; на этапе высших достижений – переход из юношеского спорта во взрослый, спорт становится главным делом жизни; на этапе перехода в профессионалы – самостоятельная забота о поддержании своей спортивной формы; на этапе завершения спортивной карьеры (самый психологически сложный этап) – спортивные результаты долго не растут или начинают снижаться [4];

- консультирование спортсмена, тренера (организация доверительного диалога со спортсменами и тренером, направление анализа стрессовой ситуации, предложение вариантов, показ последствий того или иного выбора, а также помощь спортсмену в поиске «внутренней опоры» для самостоятельного преодоления трудностей, также консультация тренеров по волнующим их проблемам в психологической подготовке спортсменов)

- лекции и занятия, направленные на повышение психологической грамотности и компетентности спортсмена и тренера.

Психологического сопровождение спортсменов по преодолению стресса реализуется в двух направлениях:

- всю работу по оказанию помощи спортсмену делает психолог, согласовывая с тренером цели работы и организационные вопросы (с какими спортсменами работать в первую очередь, время занятий и др.);

- психолого-педагогические воздействия реализует тренер по диагностической информации и рекомендациям психолога.

Многие тренеры эффективно общаются со спортсменами и успешно решают возникающие проблемы. Однако следует учитывать, что возможности тренера по оказанию психологической помощи ограничены, он не может в полном объеме оценить результаты психологической диагностики, провести тренинги улучшения взаимодействия, занятия психотехническими играми и др. Практика работы спортивных психологов показывает, что наиболее эффективным является психологическое сопровождение по преодолению стрессовых состояний, при котором одновременно психолог и сам работает со спортсменами, и дает необходимые рекомендации тренеру.

Психологическое сопровождение спортсменов по преодолению стресса состоит из мероприятий психодиагностики, психопрофилактики и психорегуляции (психокоррекции).

Психодиагностика – это получение информации о психологических особенностях, на основании которой планируются мероприятия профилактики и коррекции.

Психопрофилактика – это создание условий, препятствующих возникновению стрессовых состояний и т. п.

Психорегуляция – психологическое воздействие с целью оптимизации проявлений психических свойств, процессов и состояний. С помощью методов психорегуляции (внушений, убеждений, бесед психотерапевтической направленности, занятий психорегулирующей тренировкой, сеансов релаксации и т. д.) можно изменить мотивацию, повысить стрессоустойчивость, стимулировать проявление смелости, упорства, помочь войти в состояние «боевой готовности», улучшить показатели реакции и скорости восприятия и т. д. [15].

Осуществляя психопрофилактику и психорегуляцию обязательно надо учитывать:

- индивидуальные личностные особенности спортсменов (черты характера, навыки, способности);

- проблемные зоны (недостаточное развитие базовых качеств стрессоустойчивости, негативные установки);

- опыт преодоления стресса в предыдущих соревнованиях;

- цели и задачи, решаемые в конкретных соревнованиях;

- дозирование силы мотива (регулирующая сила мотивов проявляется в их активирующем влиянии, поддерживающем и стимулирующем интеллектуальные, моральные, волевые и физические усилия человека, связанные с достижением цели [11]).

А.Ц. Пуни говорил о том, что каждая спортивная специальность, исходя из своей специфичности и тех условий, в которых протекает соревновательная борьба, имеет особенности, предъявляющие разные требования к психике спортсмена. С учетом этого, все виды спорта можно условно объединить в несколько групп.

К первой группе относятся виды спорта, для которых характерно отсутствие непосредственного соприкосновения между противниками (все виды гимнастики, прыжки в воду, тяжелая атлетика, прыжки и метания в легкой атлетике и т. д.). В качестве основных психологических особенностей соревновательной борьбы в данном случае выделяют состояние публичного одиночества и полное акцентирование сознания на исполнении определенных двигательных действий.

Ко второй группе относятся виды спорта, которые характеризуются непосредственным соприкосновением противников (спортивные единоборства, спортивные игры и т. д.), вследствие чего основной психологической особенностью соревновательной борьбы является реализация заранее составленного, с учетом особенностей каждого противника, тактического плана ведения соревновательной деятельности. Это требует высокоразвитой ориентирующей функции сознания и взаимосвязанных психических процессов и качеств личности (наблюдательности, оперативного мышления, творческого воображения, инициативности, самостоятельности и т. д.).

К третьей группе относятся виды спорта с одновременным вступлением нескольких спортсменов в борьбу, которая ведется на параллельных курсах (бег и ходьба в легкой атлетике, плавание, велосипедный спорт, гребной спорт и т. д.). Победу одерживает тот, кто определенное пространство преодолеет за более короткое время, чем противник.

Соответственно, наряду с общими положениями, касающимися воспитания волевых черт характера, повышения самооценки, развития креативных способностей и взаимосвязи межполушарной координации, применения эффективных способов психической саморегуляции по преодолению стрессов (аутогенной тренировки И.Г. Шульца [5], эмоционально-волевой тренировки А.Т. Филатова [9], активной нервно-мышечной релаксации (восстановления) Э. Джекобса [5], психомышечной тренировки А.В. Алексеева [5]), в каждой из вышеуказанных групп видов спорта должна осуществляться разная по направленности и содержанию психологическая работа. Так для гимнастов важно:

- владеть умением быстро преодолевать неудачи (использовать неудачу как способ разобраться в том, что действительно произошло) и оставаться наедине со своими мыслями, действовать самостоятельно (научиться думать о том, что выполняется в настоящее время;

- не фокусировать свое внимание на болельщиках, соперниках, судьях);

- научится контролировать зрение и слух, т. е. наблюдать только то, что не вызывает раздражения и возбуждения;

- твердо верить в победу (использовать воображение для достижения поставленной цели);

- соревноваться без напряжения (выполнять свои действия автоматически, уверенно) [3].

В командных видах спорта применяют беседы с игроками; внушенный отдых; аутотренинг. Обучают самовнушению, самоубеждению, самоприказам. Целенаправленно работают над формированием спортивной мотивации, уверенности в своих возможностях, в том числе путем «формирования внутренних опор», основанных на создании у спортсмена уверенности в способности к принятию правильного решения и его последовательной реализации. Практикуют такие приемы как «снятие запрета на ошибку» (перед игрой с относительно несильным соперником рекомендуется намеренно рисковать, чтобы подавить его волю к сопротивлению), «деактуализация соперника» (подчеркивается преимущество спортсмена перед соперником в эффективной тактической деятельности), «десенсибилизация» (проводится с участием профессионального психолога – спортсмену предлагается вспомнить случаи, когда его план игры натолкнулся на более эффективный план соперника, какое неблагоприятное состояние при этом возникло, затем этот опыт прорабатывается с помощью специальных психологических приемов)

Работа с представителями всех видов легкой атлетики предполагает:

- получение информации об условиях предстоящего состязания и основных конкурентах;

- получение диагностических данных об уровне тренированности спортсмена, особенностях его личности и психического состояния на настоящем этапе подготовки;

- определение (совместно со спортсменом) цели выступления, составление программы действий на предстоящих соревнованиях с учетом имеющейся информации;

- разработка подробной программы проведения предстоящих состязаний;

- организация преодоления трудностей и неожиданных препятствий в условиях, моделирующих соревновательную деятельность, с установкой на совершенствование у спортсмена волевых качеств, уверенности и оперативного мышления;

- создание в процессе подготовки к соревнованиям условий и использование приемов для уменьшения излишней психической напряженности спортсмена;

- стимуляция правильных личных и общественно значимых мотивов участия в соревнованиях в соответствии с поставленной программой подготовки.

Заключение. Таким образом, применение различных средств, методов и приемов психологической подготовки, основанных на учете индивидуальных психосоматических и личностных особенностей спортсменов, специфики их соревновательной деятельности и преобладающих стресс-факторов внутренней и внешней природы, способствует формированию необходимых свойств личности, отвечающих за успешное преодоление стресса в спортивной соревновательной деятельности. И от того, насколько своевременно и грамотно будет организована психологическая помощь спортсмену, зависят его спортивное долголетие, физическое и психическое благополучие, успешность, удовлетворенность собой и спортивными результатами, уверенность в себе и своих силах в спорте и вне его.

Список литературы

- Абабков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии. М.: Перре; СПб.: Речь, 2004.

- Вайнштейн, И.К. Эмоциональные структуры мозга и сердца. М., 1989.

- Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. М.: Феникс, 2001.

- Ильин Е.П. Психология спорта: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2012.

- Курашвили В.А. Психологическая подготовка спортсменов. Инновационные технологии. М.: Издательство «МедиаЛабПроект», 2008.

- Ольшанникова А.Е. О некоторых физиологических коррелятах эмоциональных состояний // Проблемы дифференциальной психофизиологии: сб. научн. ст. М.: Просвещение, 1969.

- Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсина, А. Ауэрбаха. СПб., 2006.

- Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для академического бакалавриата / Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. и др.; под ред. А.Е. Ловягиной. М.: Издательство Юрайт, 2016.

- Рожнова В.Е., Табачникова С.И., Филатова А.Т. Система специализированной психогигиенической, психопрофилактической и психотерапевтической помощи работникам в условиях современного промышленного производства // Руководство по психотерапии / Под ред. В.Е. Рожнова. М.: Медицина, 1985.

- Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1979.

- Федоскина Е.М. Методы психологической реабилитации спортсменов, находящихся в состоянии перенапряжения // Рудиковские чтения: матер. VI Международной научной конференции психологов физической культуры и спорта. М., 2010.

- Фролов М.Ф. Психофизиологический стресс и качество деятельности человека-оператора // Психическая напряженность в трудовой деятельности: сб. научн. ст. М., 1993.

- Фурдуй Ф.И. Физиологические механизмы стресса и адаптации при остром действии стресс-факторов. Кишинев: Изд-во Штиинца, 1986.

- Шагиев Р.М. Структурно-функциональные характеристики стрессоустойчивости в спортивной деятельности: дис. … канд. псих. наук. Ярославль, 2009.

- Гусак В. В. Аутогенне тренування та його вплив на процеси відновлення спортсменів //Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Випуск 8. 424 с. С. 122–127.

- Dohrenwend Bruce P. The Social Psychological Nature of stress: A Framework for Causal Inquiry. Journal Abnormal Social Psychology, 1966, vol. 62.

- Dorner P. Self-reflection and problemsolving. In: Human and artificial intelligence. – Berlin, 1978.

- Parsons P. A. Behavior, stress and variability. Behavior Genetics, 1988, vol. 18.

Научный результат. Педагогика и психология образования включен в научную базу РИНЦ (лицензионный договор № XML-262/2019 от 2 апреля 2019г).

Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендуемых ВАК (по состоянию на 09.08.2018)

Журнал индексируется следующими научными базами и платформами

Научный результат. Научный результат. Педагогика и психология образования (ISSN 2313-8971)

The journal materials and website are licensed under Creative Commons «Attribution» 4.0 International.

Учредитель: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»). Адрес: 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85.

Издатель: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»). Адрес: 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85.

Редакция: главный редактор Ерошенкова Елена Ивановна, e-mail: RR_PedPsychologyEdu@bsu.edu.ru, тел.: (4722) 301280.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Остались вопросы?

Можете написать нам:

Источник