- Эмоциональный интеллект и способы его развития

- Что такое эмоция?

- Как зарождается эмоция?

- Эмоции характеризуются тремя компонентами:

- Теория базовых эмоций

- Что такое эмоциональный интеллект?

- Краткая история

- Модель Майера-Саловея

- Модель Рувена Бар-Она

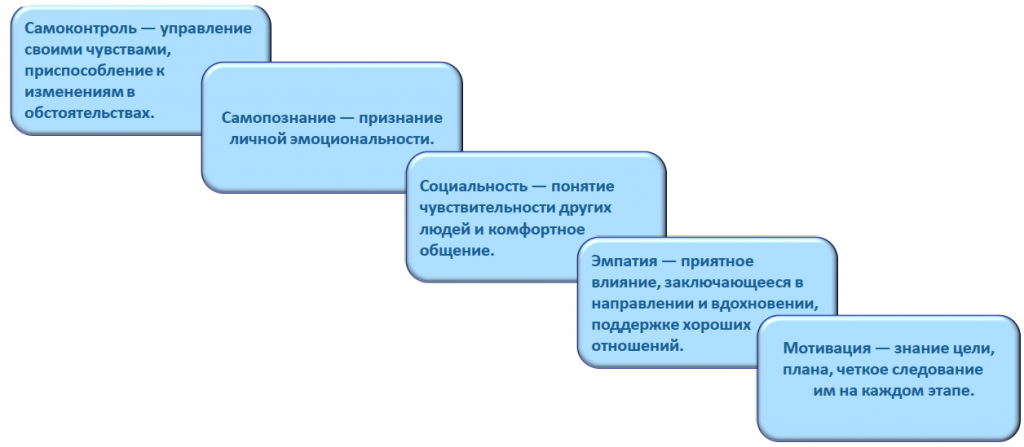

- Модель Гоулмана

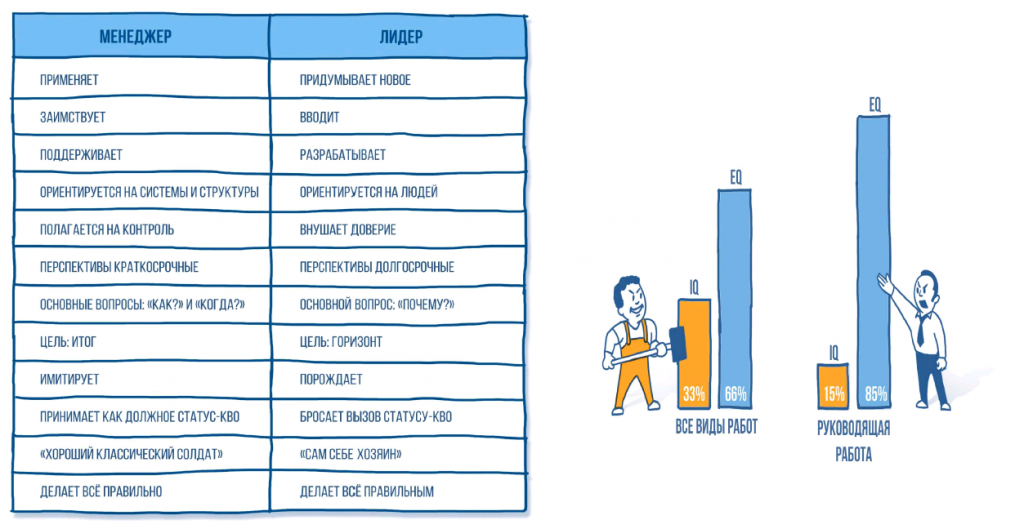

- Чем хорош эмоциональный интеллект? Кому он важен?

- Важность коэффициента эмоционального интеллекта

- Когда и кому нужно развивать эмоциональный интеллект?

- Как развить эмоциональный интеллект?

- Шаг первый

- Шаг второй

- Шаг третий

- Шаг четвертый

- Когнитивное развитие человека. Эмоционально-волевой развитие человека. Нравственное развитие человека и его стадии

Эмоциональный интеллект и способы его развития

«В основе каждой сильной эмоции лежит побуждение к действию. Умение управлять этим побуждением составляет сущность эмоционального интеллекта».

Что такое эмоция?

Как зарождается эмоция?

- Сначала приходит стимул из окружающего мира.

- Затем в подкорке головного мозга запускаются процессы, отвечающие за эмоцию.

Эмоции характеризуются тремя компонентами:

- Переживаемым или осознаваемым в психике ощущением эмоции.

- Процессами, происходящими в нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и других системах организма.

- Наблюдаемыми выразительными комплексами эмоций, в том числе, на лице.

Эмоции отличают от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и настроений. Как и многие другие психические явления, эмоции понимаются разными авторами по-разному, поэтому вышеприведённое определение нельзя считать ни точным, ни общепринятым. Помните, что эмоции и чувства не одно и то же. Хотя многие психологи считают эти явления одинаковыми.

Эмоциями мы реагируем на ситуацию, например, разрядился аккумулятор у сотового телефона в самый неподходящий момент, возникает эмоция гнева или досады. Эти эмоции кратковременные, когда вы приедете домой, их уже не будет.

Чувства длительны и устойчивы.

Чувства — это долгосрочное отношение к кому-либо или чему-либо, они устанавливают тесную эмоциональную связь с предметом (объектом), который имеет мотивационную значимость для человека. Например, когда мы думаем о любимом человеке, мы можем улыбаться, испытывать некое волнение, радость, ощущать «тепло» внутри.

Эмоции человек не всегда осознает: почему он их испытывает и какие конкретно эмоции испытывает в данный момент. Когда человек говорит: «Во мне все закипает», что это означает? Какие эмоции? Гнев? Страх? Отчаяние? Тревога? Досада?

Чувства человек осознает практически всегда: дружба, любовь, зависть, враждебность, счастье, гордость.

Эмоции проявляются снаружи, их сложно контролировать и скрывать. Например, вас неожиданно напугала собака, страх, который вас одолел в эти минуты, проявится на вашем лице резко и неосознанно, по вам будет видно, что именно в этот момент вы испытали эмоцию страха.

Чувства, как правило, проявляются внутри, они никуда не исчезают и могут просто не проявляться длительное время.

Теория базовых эмоций

Базовые эмоции — это элементарные эмоции, которые больше ни на что не расщепляются, и сами являются составляющими остальных сложных эмоций.

Изард Кэррол — американский психолог. Специалист по проблеме человеческих эмоций. Автор дифференциальной теории эмоций. В анализе эмоций он выделил три уровня:

- Нейрофизиологический

- Экспрессивный

- Субъективный

Кэррол дал описание таких фундаментальных эмоций, как интерес, удовольствие, удивление, отвращение, гнев, презрение, горе, стыд, вина, страх.

Пол Экман — американский психолог, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалист в области психологии эмоций, межличностного общения,

психологии и «распознавания лжи». Выделил базовые эмоции: счастье, грусть, отвращение, удивление, гнев, страх.

Теория эмоций, возникшая в 2014 году, очень проста, она описывает всего 4 эмоции. Когда несколько человек увидели портреты с мимикой других людей, им были даны 6 базовых эмоций. В ходе эксперимента выяснилось, что многие не видят различий между некоторыми эмоциями. Лучше всех из шести представленных эмоций читались четыре:

- радость

- печаль

- страх

- гнев

На основе четырех базовых эмоций можно развивать другие, это будут уже некие надстройки.

Что такое эмоциональный интеллект?

Эмоциональный интеллект, или EQ (англ. emotional intelligence) — сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.

Эмоциональный интеллект — одно из наиболее популярных понятий последнего десятилетия. Эксперты Всемирного экономического форума внесли его в топ-10 наиболее важных навыков в 2020 году. На сайте Amazon.com по запросу «emotional intelligence» можно обнаружить более 6000 ссылок (для сравнения Ozon.ru выдает по теме «эмоциональный интеллект» в марте 2018 года всего 138 товаров). Так что можно предположить, что в России тема находится еще только в начале своего развития.

Если эмоциональный интеллект не развит, человеку очень тяжело распознавать свои эмоции и считывать состояние других людей.

Краткая история

В 1990 году исследователи Джон (Джек) Майер и Питер Саловей напечатали небольшую статью в научном журнале, которая называлась «Emotional Intelligence». В ней они охарактеризовали свое представление о том, что такое «эмоциональный интеллект», обосновали, почему, по их мнению, речь идет именно об интеллекте, обрисовали разницу между социальным и эмоциональным интеллектом.

В 1995 году журналист New York Times Дэниел Гоулман выпустил свою знаменитую книгу-бестселлер «Эмоциональный интеллект». Она продержалась в списке бестселлеров New York Times более полутора лет. Дэниела Гоулмана часто называют автором понятия «эмоциональный интеллект», но это не совсем корректно.

Когда понятие эмоционального интеллекта обрело широкую популярность, за первенство темы также решил побороться израильский психолог Рувен Бар-Он. Легенда гласит, что «в первом экземпляре его докторской диссертации, которая была представлена в 1985 году, Бар-Он предложил количественный подход к созданию «EQ, аналогичного оценке IQ». Однако люди, видевшие тот самый первый экземпляр, утверждают, что ни о чем таком там речи не идет. Так или иначе малоизвестный в России Бар-Он является одним из наиболее авторитетных экспертов в области эмоционального интеллекта в мире.

Модель Майера-Саловея

Модель Рувена Бар-Она

Модель Гоулмана

Чем хорош эмоциональный интеллект? Кому он важен?

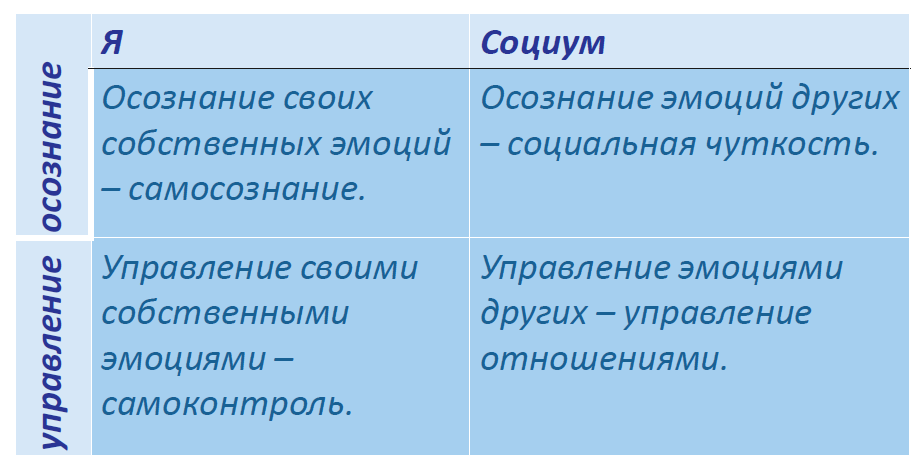

EQ основан на четырех факторах:

- Самосознание

- Самоконтроль

- Эмпатия

- Управление отношениями

Важность коэффициента эмоционального интеллекта

Человек с высоким эмоциональным интеллектом:

- понимает свои эмоции;

- знает, какую роль играют чувства и эмоции в общении с людьми;

- умеет выражать свои эмоции так, чтобы устанавливать и поддерживать доброжелательные отношения с окружающими;

- стремится познавать и обогащать свой внутренний мир;

- умеет регулировать свои эмоции;

- умеет управлять внутренней мотивацией, поддерживать настрой на достижение цели.

Человек с низким уровнем EQ:

- конфликтен;

- раздражителен;

- нерешителен;

- стремится держать все под контролем;

- подвластен сильному чувству гнева.

«Очень важно понимать, что эмоциональный интеллект — это не противоположность интеллекта, это не триумф сердца над головой — это единственный путь пересечения

обоих».

Фазы управления эмоциями:

- Идентификация. Распознавание эмоции.

- Понимание причины появления эмоции. Что явилось ее запуском?

- Направить эмоцию себе во благо, сделать ее полезной поможет интеллект.

- Непосредственные действия, направленные на то, чтобы сделать эмоцию полезной. Использование Правила мира — все в мире должно быть полезным. Так как эмоция — это ресурс, нужно этот ресурс использовать.

Когда и кому нужно развивать эмоциональный интеллект?

- Когда вы понимаете, что вы застряли в одной эмоции.

- Когда вы наступаете на те же грабли, постоянно делаете одну и ту же ошибку.

- Когда вы застряли в неком цикле и не идете к успеху, не развиваетесь, стагнируете.

- Когда жизни других людей гораздо интереснее вашей жизни.

Как развить эмоциональный интеллект?

Шаг первый

Первое и самое важное — развитие навыка осознания своих эмоций. Несмотря на то, что этот навык выглядит обычно наименее интересным, едва ли возможно чем-либо управлять, не осознавая, своих действий. Именно поэтому прежде всего важно научиться понимать в каждый момент времени (при необходимости), что я сейчас чувствую, то есть какую эмоцию испытываю. Это не так просто сделать, поскольку существует ряд объективных сложностей.

Для тренировки целесообразно начать отслеживать эмоциональное состояние каждый день в определенное время, для этого можно установить напоминания на телефон с вопросом «Как ты себя чувствуешь?» или завести дневник эмоций, в который вы ежедневно будете записывать результаты работы за день. На протяжении всего дня отслеживайте, какие эмоции вы испытываете, чем вызваны эти эмоции, отслеживайте общий фон настроения.

В выбранное вами время зафиксируйте факты: какие наиболее сильные эмоции вам запомнились за сегодняшний день, в какие моменты они возникли. Запишите, какие ощущения возникали в теле во время переживания этих эмоций, какие мысли посещали вас в этот момент? Любая эмоция — это выброс определенного гормона. Поэтому важно отслеживать, где в теле зарождаются ощущения.

Записывайте свои наблюдения в свободной форме или в таблице:

Факт (ситуация, человек)

Шаг второй

Практика «Немой телевизор»

Включите какой-нибудь художественный фильм, который еще не смотрели, и отключите звук. Некоторое время смотрите кино, наблюдая за жестами, мимикой, расположением в пространстве героев и размышляя, какие эмоции они сейчас испытывают. Это весьма увлекательный процесс. Если вам не очень нравится смотреть таким образом художественное кино, посмотрите какие-нибудь теледебаты или новости.

Посмотрите с выключенным звуком фрагмент знакомого фильма и фрагмент незнакомого. Какова разница в процессе наблюдения? Мешает или помогает знание сюжета сопоставлять «невербальность» с эмоциями? Сравните фильмы разных жанров. В чем сходство и различие невербального поведения в разных культурах? Посмотрите фильм, где играют известные актеры, и какой-нибудь дешевый сериал. Сравните невербальные проявления актеров с реальными людьми в какой-нибудь программе-репортаже.

Практика «Общественный транспорт»

Шаг третий

Управление своими эмоциями. Важно! Не путайте управление эмоциями и их контроль, подавление. Зачастую единственный способ управления, которым мы владеем в совершенстве — это подавление своих эмоций. Однако эмоции невозможно подавить насовсем, они либо прорвутся в другой ситуации (что называется «накопилось»), либо проявятся на психосоматическом фоне (например, начнет болеть голова). Маленьким детям часто говорят: «Мальчики не плачут», «Хорошие девочки так не поступают» и т.д. Поэтому многие из нас привыкли подавлять свои эмоции, чтобы соответствовать социуму.

Существуют и другие способы управления своими эмоциями. Многие из них нам известны: подышать, пройтись, заняться какой-то физической активностью. Одним из действенных способов управления своими эмоциями является вербализация — описание своего состояния вслух: «Я немного волнуюсь, встревожен, испытываю легкое раздражение» и т. д. Можно не только менять интенсивность негативной эмоции, но и заменять ее другой, более позитивной.

Практика «Телесные методы»

Практика «Проблемы»

Напишите список актуальных для вас проблем. Вспомните максимальное количество проблем (обратите внимание: сначала могут возникнуть некоторые трудности, а затем процесс пойдет — проблемы мы искать умеем).

Теперь переформулируйте эти проблемы в цели. Следите за тем, чтобы формулировать цели позитивно, то есть не используя частицу «не», а также слова «бросить», «прекратить», «перестать». Сформулируйте цели максимально

конкретно, обязательно определите срок, к которому вы планируете их достичь.

Обратите внимание, как изменилось ваше эмоциональное состояние по сравнению с тем, когда вы начинали.

Шаг четвертый

Практика «Эмоциональные мотиваторы в моей компании»

Практика «Эмоциональный баланс»

Выберите какие-нибудь значимые для вас личные или деловые отношения. Для личных отношений достаточно вспомнить период от нескольких дней до недели, для деловых лучше взять период побольше — один-два месяца. Разделите лист вертикальной чертой пополам, левую колонку обозначьте как «+», правую — как «-».

Запишите в левой колонке все ваши действия, которые, по вашему мнению, улучшали состояние вашего счета (те действия, которые улучшали настроение вашему

партнеру), в правой — ухудшали его. Посмотрите, как вы повлияли на состояние своего эмоционального баланса в этих отношениях за этот период. Удалось ли вам улучшить его или хотя бы сохранить на прежнем уровне? Или количество действий в правой колонке начинает удручающе превалировать?

Если вы относитесь к той категории людей, у которых имеется только куча прекрасных действий в левой колонке, задайтесь вопросом, не нарушаете ли вы баланс и в этом случае? Не слишком ли много даете своим партнерам и не слишком ли мало просите взамен?

И в том и в другом случае стоит составить план действий, которые помогут вам поддерживать баланс в более или менее равновесном состоянии. Такой анализ полезно проводить для себя хотя бы раз в месяц для самых значимых фигур и «счетов» и раз в несколько месяцев — для важных для вас людей.

Источник

Когнитивное развитие человека. Эмоционально-волевой развитие человека. Нравственное развитие человека и его стадии

Когнитивное развитие — развитие всех видов мыслительных процессов, таких как восприятие, память, формирование понятий, решение задач,воображение и логика. Теория когнитивного развития была разработана швейцарским философом и психологом Жаном Пиаже. Его эпистемологическая теория дала множество основных понятий в области психологии развития и исследует рост разумности, которая, по Пиаже, означает способность более точно отражать окружающий мир и выполнять логические операции над образами концепций, возникающих во взаимодействии с окружающим миром. Теория рассматривает появление и построение схем — схем того как воспринимается мир — в «стадии развития», времени когда дети получают новые способы представления информации в мозге. Теория считается «конструктивистской», в том смысле, что, в отличие от нативистских теорий (которые описывают когнитивное развитие как разворачивание врождённых знаний и способностей) или эмпирических теорий (которые описывают когнитивное развитие как постепенное приобретение знания через опыт), она утверждает, что мы самостоятельно конструируем наши когнитивные способности с помощью собственных действий в окружающей среде.

Эмоционально-волевой развитие человека.

Эмоционально-волевые процессыпредставляют собой психические явления, формирующие общее функциональное состояние психики человека и управляющие протекающими в ней познавательными и другими процессами. Они включают эмоции, чувства и волю человека. Каждый из них имеет самостоятельную физиологическую основу и по-своему влияет на психическую деятельность в целом.

Отмечено, что различные предметы и явления объективного мира по-разному воздействуют на сознательную сферу человека — одни радуют, другие огорчают, третьи оставляют его равнодушным. Это результат осознанного реагирования на них психики (эмоций и чувств). Вследствие этого под эмоциями (лат. emoveo— потрясаю, волную) понимается целостная субъективная реакция психики человека на воздействие внешних или внутренних раздражителей, проявляющаяся в виде конкретных переживаний (удовольствия или неудовольствия, радости или огорчения, уверенности или страха и т.д.). Сопровождая практически любые проявления жизнедеятельности организма, они отражают значимость (смысл) явлений или ситуаций и служат одним из главных механизмов внутренней регуляции психической (прежде всего, познавательной) деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных материальных или духовных потребностей человека.

Последовательное развитие эмоций в условиях общества детерминировалось необходимостью их направления на новые социально значимые явления, что привело к формированию высшей формы их проявления – чувств, которые представляют собойустойчивое эмоциональное отношение человека к явлениям объективной действительности, проявляющееся в духовно обусловленных переживаниях. Следовательно, чувства отвечают высшим социальным потребностям и выражают отношение человека к общественным явлениям, другим людям¸ самому себе и т.д. В то же время они отличаются стабильностью, независимостью от состояния организма и наглядно воспринимаемой ситуации. Одновременно сформировавшиеся чувства становятся главными детерминантами эмоциональной жизни человека, от которых зависит возникновение и содержание ситуативных эмоций.

Простейшая форма проявления эмоций – эмоциональный фон, который представляет собой врожденные гедонические (греч.hedone– наслаждение) переживания, сопровождающие отдельные жизненно важные ощущения (напр., вкусовые, температурные, болевые и др.). Уже на этом уровне они дифференцируются на два полярных вида (класса). Положительные (стенические) эмоции возникают в результате осознания человеком полезности внешних или внутренних воздействий на организм и побуждают его к их достижению или сохранению. В то же время отрицательные (астенические) эмоции стимулируют активность, направленную на избегание нежелательных или опасных воздействий, но в то же время в той или иной мере закрепощающих функционирование психики в целом.

В экстремальных условиях, когда субъект осознает невозможность справиться с ситуацией, развиваются аффекты – особый вид эмоций, отличающийся большой силой и вызывающий бурные психические (страх, ярость и др.) и вегетативные (учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение, дрожь в теле и др.) изменения. В этой же ситуации эмоции могут перевести психику встрессовое состояние, при котором эмоциональные возбуждения из центров головного мозга через вегетативную нервную систему и железы внутренней секреции начинают распространяться на периферические, особенно непроизвольные, процессы. Вследствие этого происходит изменение функций различных внутренних органов, что может стать причиной развития неврозов, ишемической болезни сердца, язвенной болезни желудка и т.д.

Считается, что физиологической основой эмоций выступают процессы, происходящие в мозге и организме в целом, как результат взаимодействия корково-подкорковых комплексов возбуждений, формирующихся на основе наследственного и приобретенного опыта. В формировании эмоций участвуют структуры мозга различного уровня, которые во взаимодействии с ретикулярной формацией ствола мозга составляют их центральный нервный субстрат. Следовательно, любые повреждения мозга приводят к нарушению способности человека адекватно оценивать внешние или внутренние раздражители.

Эмоции, как процесс целостного взаимодействия различных психических и физиологических структур человеческого организма, имеют характерное внешнее проявление в двигательных и звуковых реакциях, мимике, жестах, частоте дыхания, деятельности желудка, кишечника, желез внутренней секреции, состоянии кровеносных сосудов и т.д. В то же время одни реакции могут произвольно контролироваться человеком (например, частота дыхания), а другие (кровяное давление) такому контролю в обычных условиях не подвержены.

Основными характеристиками эмоций являются их сила, длительность протекания, глубина воздействия на организм и скорость возникновения. В зависимости от их величины и сочетания различают соответствующие эмоциональные состояния, представляющие собой определенный временной уровень целостного функционирования психики человека. Например, настроениерассматривается как слабо выраженное эмоциональное состояние, отличающееся значительной длительностью и некоторой неясностью, слабым осознанием причин и факторов, их вызывающих. В то же время страсть представляет собой длительное, действенное и глубокое эмоциональное состояние, возникшее на основе осознания субъектом необходимости достижения конкретной цели деятельности.

В практической психологии также выделяется еще целый ряд эмоциональных состояний. В большинстве случаев они объединены по двум характерным признакам воздействия на организм – активизации или закрепощению его деятельности. К первой группе относятся стенические эмоциональные состояния, в число которых входят бодрость, активность, радость, удовлетворенность, удовольствие и др., в то время как ко второй – пассивность, апатию, боязнь, страх, панику и т.д.

Если эмоции переводят функционирование психических познавательных процессов и деятельности человека в подсознательную (неуправляемую) сферу, то сознательное управление ими осуществляется на основе его воли. Воля рассматривается, как процесс осознанного воздействия человека на свою психическую сферу с целью выполнения необходимого действия в соответствии с поставленной целью, преодолевая физиологические и (или) психологические трудности (препятствия).В психической деятельности она реализует две взаимосвязанные функции: активизирующую и тормозящую, что позволяет направлять деятельность человека как на достижение чего-то, так и на отказ от того, что ему не нужно. Психологический анализ волевого действия позволяет сделать вывод о его наиболее часто проявляющейся последовательности, включающей в себя определенную этапную совокупность. Рассмотрим ее содержание несколько подробнее.

1. Побуждение к совершению волевого действия. В роли побудительных сил тех или иных волевых действий выступают определенные материальные или духовные (психические или психологические) потребности человека. Они могут быть самыми различными, но в любом случае заставляют активно работать его мышление, что позволяет четко сформулировать и осознать цель предстоящего воздействия на эмоциональные процессы или совершения поступка (поведения).

2. Постановка и осознание цели действия. Выполнению любого, в том числе и волевого, действия предшествует формулирование и понимание его цели, в качестве которой рассматривается идеальный образ его результата.

3. Борьба мотивов. Она начинается в результате осмысленного представления цели действия и представляет собой процесс определения наиболее значимого стимула волевого действия. Именно это служит показателем способности человека устанавливать связи, понимать и выбирать желания, обусловленные нужными мотивами. С другой стороны, борьба мотивов характеризует способность человека прилагать необходимые усилия для достижения цели, заставляет задумываться об ответственности за последствия, связанные с достижением или недостижением поставленной цели.

4. Принятие решения на волевое действие. В результате борьбы мотивов, а также осмысления цели деятельности человек принимает то или иное решение. При его положительном характере осуществляется оценка собственных возможностей, позволяющих достичь поставленной цели волевого действия.

5. Выработка плана действия. На этом этапе человек выбирает доступные ему средства достижения поставленной цели, а также продумывает последовательность их использования в волевом действии.

6. Реализация плана волевого действия. На этом этапе человек выполняет осознанное психическое (волевое) действие в интересах достижения поставленной цели. В этом случае он строит свое поведение таким образом, чтобы имеющийся в сознании план воплотился в необходимом эмоциональном или физическом состоянии, умственном или другом навыке, поведении и т.д.

7. Анализ и оценка выполненного волевого действия. В каждый момент волевого действия человек анализирует ход его выполнения действия, сопоставляет достигнутые и планируемые целевые уровни, что позволяет в целом оценить степень достижения цели и, при необходимости, внести в него необходимые коррективы.

Представленный психологический анализ позволяет сделать вывод, что физиологической основой волевого действия (воли) является блокирование (торможение) или активизация соответствующими участками коры головного мозга деятельности тех ее участков, которые отвечают за включение познавательных и эмоциональных процессов психической сферы организма.

Однако следует отметить, что одновременно и эмоциональные процессы пытаются подавить волевые усилия и распространить свое влияние на познавательную сферу деятельности человека. Это связано с условно-рефлекторной природой воли. На основе временной нервной связи складываются и закрепляются самые разнообразные системы, что в свою очередь создает условия для целенаправленного действия. Мозг непрерывно получает информацию о психическом и физиологическом состоянии организма, которая немедленно реализуется в уже выработанной программе действия. К тому же рефлекторная природа волевой регуляции поведения предполагает создание в коре головного мозга очага оптимальной возбудимости, который может быть вызван не только действующим в данный момент раздражителем, но и рефлексом, сформированным на основе более ранних воздействий.

В зависимости от характера цели, сложности (трудности) препятствия и условий реализации рассматриваемый волевой психический процесс подразделяется на несколько видов волевых действий (воли): простые и сложные, преднамеренные и непреднамеренные.

Простые волевые действия — это действия, направленные на достижение хорошо осознанной и представляемой цели ближайшей перспективы, когда способы ее достижения заранее определены и привычны.

Сложные волевые действияпредставляет собой ряд последовательно совершаемых актов с внутренними противоречиями, каждый из которых связан с необходимостью преодоления частных препятствий и трудностей.

Преднамеренные волевые действия- сознательное действие по преодолению существующих физиологических или психологических трудностей в соответствии с поставленной целью.

Непреднамеренные волевые действия- как правило, подсознательное действие по преодолению трудностей без предварительного формирования целевой установки. Зачастую этот вид волевого действия приобретает форму упрямства.

Формирование, развитие и проявление того или иного вида волевого действия (воли) происходит в ходе личностного становления человека. О качестве рассматриваемого психического явления личности можно судить по соответствующим характеристикам воли. К их числу относятся:

целеустремленность— строгое соответствие выполняемой деятельности (поступков) сознательно поставленной цели;

самообладание— способность сознательно управлять своими мыслями, эмоциями (чувствами) и действиями (поступками);

решительность— способность оперативно принимать наиболее целесообразные решения для незамедлительных действий;

самостоятельность— способность (поступать) в соответствии с собственным планом (реализовывать свой замысел);

настойчивость— проявление упорства для достижения поставленной цели деятельности;

инициативность — степень активности при поиске наиболее целесообразных путей достижения поставленной цели.

В зависимости от уровня каждой из перечисленных волевых характеристик у человека формируются соответствующие качества личности: решительность, дисциплинированность, мужество, смелость и др., которые находят свою реализацию уже в двух других структурных компонентах психики человека — психических образованиях и свойствах личности.

Таково главное содержание основных психических процессов, выступающих одной из составляющих целостной структуры психической сферы человека. Их подробный анализ позволяет сделать вывод, что рассмотренные явления позволяют лишь отражать в сознании человека предметы и явления объективного мира в различных формах их проявления. Однако человек, помимо созерцания, еще выполняет и созидательную функцию — соответствующим образом воздействует на окружающий его мир. Это воздействие осуществляется на основе второй и третьей групп психических явлений, называемых психическими образованиями и психическими свойствами.

Нравственное развитие — осмысление человеком своего предназначения, появление ответственности перед настоящими и будущими поколениями, понимание сложной природы мироздания и стремление к постоянному нравственному совершенствованию.

Лоуренс Колберг определил шесть стадий нравственного/морального развития личности. Три уровня, по две стадии в каждом.

Первый уровень: доконвенциональный. (Конвенция — соглашение, договор).

Стадия 1 — человек совершает «моральные» действия, чтобы избежать наказания.

Стадия 2 — правильно то, что удовлетворяет мои потребности.

Второй уровень: конвенциональный.

Стадия 3 — правильно то, что одобряют другие. Я поступлю правильно, чтобы заслужить одобрение.

Стадия 4 — правильно то, что говорит закон и устанавливают власти.

Третий уровень: постконвенциональный

Стадия 5 — правильно то, что уважает права других людей и социальные соглашения.

Стадия 6 — правильность того или иного действия определяется универсальными нормами и принципами, такими как справедливость, непредвзятость, всеобщие и равные права человека.

Источник