Способ познания органами чувств

Вместе с тем личностное знание, во многом определяя процесс познания, само зависит от других структурных компонентов этого процесса. Важнейшими из них выступают две стороны познания – чувственная и рациональная.

Чувственное познание осуществляется человеком органами чувств, данными ему природой. С помощью чувственного познания субъект может познать лишь те свойства и связи вещей, которые как бы лежат на поверхности, доступны непосредственному созерцанию (зрению, слуху, обонянию, осязанию, вкусу). Говоря философским языком, чувственное познание ориентировано на явление (т. е. внешние характеристики вещей). Оно функционирует в трех основных формах – ощущение, восприятие, представление. Ощущение фиксирует в нашем сознании лишь какое-то отдельное свойство вещи -ее цвет, вкус, форму и т. д. Восприятие отражает уже всю совокупность внешних признаков вещи, составляет ее целостный образ. И то и другое существует лишь при непосредственном чувственном контакте человека с вещью. Представление же, напротив, возникает в сознании без такого контакта, оно есть как бы чувственное воспоминание вещи, восстановление в памяти ее образа – каждый из нас легко представит себе, например, яблоко, даже не имея его перед собой.

Названные формы чувственного познания есть отражение реального мира и поэтому они так или иначе сходны с ним. Но это сходство не абсолютное, а лишь относительное, так как чувственное знание несет на себе и отпечаток особенностей личности, момент субъективности. Иными словами, каждый человек воспринимает мир индивидуально, видит его иначе, чем другие. Поэтому нельзя упрекать кого-то в том, что он ощущает какую-то вещь не так, как ее воспринимают, скажем, его близкие (Всем вкусно, а ему, видите ли, не вкусно!). Можно сказать, что каждый из нас по-своему прав в своем личном отражении единого для нас мира.

Чувственное познание при всей его важности для человека не дает возможности обнаружить сущность вещей, т. е. их внутреннюю основу, необходимые и устойчивые свойства и связи. Сущности – в отличие от явлений – не лежат на поверхности, они скрыты от органов чувств, и открыть их можно только силой интеллекта, опирающегося на рациональное (от лат. ratio – разум), абстрактное мышление. Лишь оно может как бы увидеть (умом, а не чувствами) за явлениями — их сущность, за единичными вещами – их общие черты, за случайностями – закономерность. Подобное умозрение носит уже не чувственно-конкретный, а отвлеченный, абстрактный характер.

Рациональное познание функционирует с помощью трех основных логических форм – понятия, суждения, умозаключения. Понятие – это простейшая форма мысли, которая отражает общие, существенные и необходимые свойства предметов определенного класса: так, понятие «металл» обозначает наличие специфических свойств всех элементов-металлов (например, их электропроводности). Именно понятия выступают как бы атомами мышления, с их помощью выражается практически любая еловеческая мысль. Связь понятий в процессе мышления выражается в виде суждения — форме мысли, утверждающей или отрицающей что-либо о предмете (например, медь – металл). Суждения фиксируют отношения, существующие между различными предметами, явлениями, их свойствами. И, наконец, с помощью умозаключения устанавливается связь между разными суждениями и делаются определенные выводы (Все металлы проводят электрический ток. Медь – металл. Следовательно, медь является проводником электрического тока).

Несмотря на кажущуюся простоту названных форм рационального познания они являются необходимыми и достаточными для самых разных мыслительных операций. С их помощью добыто и добывается, а также может быть выражено все богатство человеческих знаний.

Статус и роль чувственной и рациональной сторон в познавательной деятельности человека получали разную оценку в истории философии. Уже в античности зародились два противоположных течения – сенсуализм и рационализм. Сенсуализм (от лат. sensus – чувство, восприятие) отводит ведущую роль в познании органам чувств и считает, что именно из чувственных данных выводится логическим путем все содержание наших знаний. Так, еще Эпикур говорил: «мы должны во всем держаться ощущений . ибо это вернейшая опора для суждений»[35]. Позже сенсуализм обрел многих сторонников, так как стало очевидным, что чувства связывают человека с внешним миром, и без этой связи никакое познание невозможно. Это и дало сенсуализму основания для вывода о том, что чувственное восприятие есть «первое начало всякого знания» и что «нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально . в органах ощущения»[36]. Однако позднее (особенно в XX в.) оказалось, что реальный процесс познания намного сложнее этой схемы и многие понятия не могут быть выведены «чисто логическим» путем из данных чувственного опыта. Поэтому в современной гносеологии сенсуалистский подход к познанию в основном преодолен.

Рационализм же, напротив; полагает, что основой познания является разум, абстрактное мышление. Соответственно недооценивается роль чувственного познания как темного, недостоверного. Истоки этих взглядов также лежат в античной философии — в учениях Сократа, Платона, Аристотеля. Аристотель считал: «Чувственное восприятие общо всем . и мудрости в нем нет никакой»[37], общее в вещах может быть обнаружено лишь разумом. Поэтому в сознании человека должны существовать некие абстрактные идеи и знания, которые не зависят от опыта и определяются только теоретическим мышлением. Дальнейшее развитие познания (особенно научного) подтвердило справедливость этого тезиса и привело, в свою очередь, к усилению позиций рационализма в новой и новейшей философии. Историческая заслуга рационализма состояла в том, что он выявил активную творческую роль разума в познании мира.

Кто же прав в споре о роли чувств и разума в познании? По-видимому, истина находится где-то между крайностями сенсуализма и рационализма. В самом деле, именно чувственное познание непосредственно связывает нас с миром, дает его конкретно-образную картину, обеспечивает нам первоначальную ориентацию и приспособление к его реалиям. Рациональное же познание, хотя и опосредованно (через абстракции) связывает субъекта с объектами, дает нам теоретические образы вещей, обеспечивает знаниями законов их бытия. Кроме того, следует иметь в виду, что в реальном процессе познания его чувственная и рациональная стороны слиты воедино, взаимопроникают и дополняют друг друга: чувственные данные всегда в той или иной мере осмыслены и оценены человеком (т. е. рационализированы), а абстрактные знания «пропущены» через его чувства, эмоционально окрашены. Чувства и разум совместно работают над решением определенной познавательной задачи, выполняя свои функции и давая в результате человеку комплексное знание о предмете познания. Правда, их роль различна в разных типах познавательной деятельности: чем более она трафаретна, шаблонна, тем меньше в ней заслуг разума, и наоборот — чем больше в ней творчества, неординарности, тем выше роль рационального мышления.

Вместе с тем при всех возможностях этих сторон познания далеко не всегда предмет изучения поддается им. В этих ситуациях в философии говорят еще об одной стороне познавательной деятельности – иррациональном познании (от лат. irrationalis – неразумный, бессознательный). Под ним понимаются обычно познавательные акты, которые не сводятся к нормам строгого логического мышления и не имеют пока надежного научного объяснения. Сюда могут быть отнесены такие «нестандартные» способы получения знаний, как интуиция, откровение (для религиозного человека) и др. Все они предполагают некое внезапное озарение субъекта, творческую вспышку в его сознании, приводящую к постижению истины. Так, интуиция, по В. Соловьеву, означает непосредственное (без анализа и обоснования) усмотрение чего-либо в качестве истинного, целесообразного, нравственно доброго или прекрасного. Мы можем долгое время биться над решением какой-то житейской или познавательной проблемы и не находить его. И вдруг оно приходит как бы само собой, и мы понимаем, видим, что надо поступить именно так, а не иначе, открываем ключ к разгадке мучившей нас задачи и т. п. При этом интуиция обычно не подводит нас, хотя мы получаем и принимаем новое знание без логического вывода и обоснования. Подобные интуитивные догадки и решения рассматриваются чаще всего в качестве итоговой фазы логического размышления, которое протекает в глубинах интеллекта и поэтому не осознается нами и лишь его результат (решение задачи) поднимается к уровню осознанного знания.

И, наконец, итоговым компонентом процесса познания выступает новое знание, полученное человеком в результате практического и теоретического освоения объекта познания. В большинстве случаев оно является новым только для данного индивида и может быть давно известным для других: так, кто-то, впервые приехав в Минск, открывает его для себя, хотя это «открытие» носит сугубо личный характер. Вместе с тем результаты познания могут стать и общезначимыми и принципиально новыми (обычно это имеет место в научном исследовании): скажем, при первом посещении и описании путешественником какой-нибудь terra incognita (неизвестной земли). Но в любом случае даже довольно тривиальное (но новое!) знание пополняет личностное знание человека, расширяет его познавательные горизонты.

Итак, процесс познания есть целостная система взаимодействующих компонентов и отношений между ними. Только задействовав все эти компоненты, активно включив их в конкретную деятельность по изучению предметов и явлений окружающего нас мира, можно рассчитывать на значимый познавательный успех.

Источник

Что такое познание — виды, формы, методы и уровни познания

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Разные науки пытаются понять, что такое познание: это когнитивная психология, науковедение, социология и другие рассматривают данный феномен лишь частично.

Только раздел философии гносеология (от греч. gnosis — знание + logos — учение) интересуется познанием полнообъемно и максимально емко, делая его предметом своего изучения.

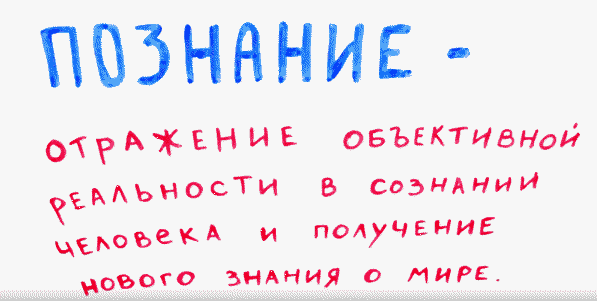

Познание — это.

Цивилизация имеет тенденцию к развитию. Происходит это благодаря потребности человека в получении новых знаний: стремлению к пониманию неизвестного, духовному совершенствованию и любопытству.

Первым о теории познания заговорил Платон: он определил этот термин как получение знаний об окружающей среде и явлениях, в ней происходящих.

Познание – это деятельность, включающая в себя разные методы и приемы добывания информации о мире.

Как и все другие виды деятельности, познание имеет свою структуру:

- субъект – тот, кто совершает действия, направленные на получение знаний. Например, вы читаете эту статью, чтобы узнать, что представляет собой познание. В данном случае вы являетесь субъектом познавательной деятельности;

- объект – то, что изучается. То, на что направлена деятельность субъекта. Используя выше упомянутый пример, можно сказать, что объектом вашей познавательной деятельности является понятие «познание»;

- мотивы – простым языком это то, зачем мы что-то делаем (см. что такое мотивация). В данном контексте различают практические и теоретические мотивы.

- Первые сподвигают овладевать знаниями для дальнейшего использования с целью улучшения качества жизни (учеба в институте дает профессию, которая кормит).

- Вторые основываются на получении удовольствия просто от самого процесса познания (прочитать статью и пополнить закрома своих знаний);

- цель познавательной деятельности заключается в получении истинных, достоверных знаний о мире, понимании, как устроена реальность на самом деле;

- результат – это собственно само знание о предмете или явлении. Иногда получение результата происходит неосознанно, не запланировано. Например, если ребенок будет играть со стеклянным предметом и разобьет его, в ту же минуту он узнает, что стекло очень хрупкое и обращаться с ним нужно бережно, хотя изначально такой цели не было.

Отсюда можно сделать вывод, что познание является элементом всех других деятельностей.

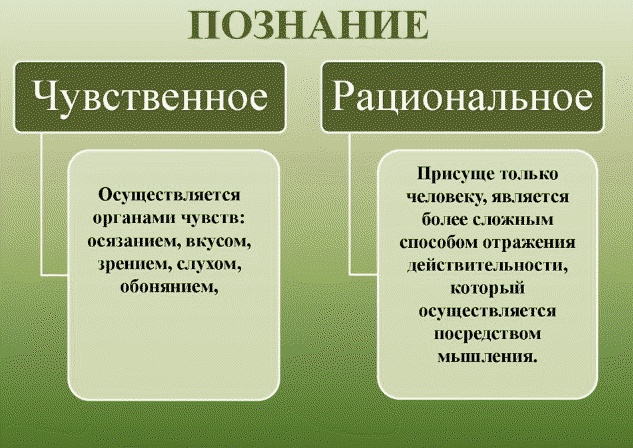

Формы познания — чувственное и рациональное

Согласно Платону, существует два уровня познания: чувственное и рациональное. Это значит, что исследуя окружающий мир, мы либо интерпретируем его образы с помощью мыслей, либо ощущаем его посредством органов чувств.

Рассмотрим их в отдельности более конкретно:

- Чувственное познание представляет собой первую ступень знакомства со средой, так как сначала человек воспринимает информацию через органы чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Чтобы оценить кулинарное блюдо, мы должны его увидеть, понюхать, попробовать на язык. Чтобы прочитать книгу, нам нужны глаза.

Познание через чувства включает в себя:

- ощущение – это стимуляция органов чувств внешними раздражителями (я ем яблоко – оно сладкое на вкус);

- восприятие – это рождение образа раздражителя (яблоко круглое, твердое, зеленое, хорошо пахнет);

- представление – это появление картинки, которая сохраняется как воспоминание. В дальнейшем при воспоминании о яблоке в моей голове будет всплывать круглый, твердый, зеленый фрукт со сладким вкусом и приятным запахом.

- понятие – мысль, отражающая предметы, объединенные одними и теми же признаками. Например, все знают что такое стул. Понятие стула включает в себя все стулья мира разной формы, качества, материала. Мы не называем стулом какой-то конкретный предмет в единственном числе: понятие объединяет их множество;

- суждение – утверждение или отрицание чего-либо. Например, стул – это предмет мебели. В данном случае здесь два связанных понятия – стул и мебель. Пример отрицания: стул – это не собака;

- умозаключение – обобщение всех умозаключений в общий вывод. Если стул – это предмет мебели, но не собака, значит мебель не является собакой.

В настоящий момент нет ясного заключения, что важнее – разум или чувства. Поэтому принято считать, что оба уровня познания одинаково важны: для более полного понимания явления необходимо использовать и тот и другой.

Чувства являются проводником между нами и средой: если не станет сразу всех чувств, то познание станет невозможным. Однако, работа всех пяти также не гарантирует приобретение исчерпывающей информации, и вот тут нас «выручает» разум, выстраивающий полученные знания понятным образом.

Виды познания (научное, творчество, самопознание)

Принято различать 7 видов познания:

- Обыденное предполагает ежедневное приобретение элементарной информации об устройстве мира. Можно назвать это получением житейского опыта: проживание и осмысление.

В результате индивид понимает, как нужно делать и как не стоит, что для него хорошо и что плохо, овладевает представлениями и выстраивает причинно-следственные связи, которые в перспективе делают его жизнь лучше.

Данный вид познания доступен и взрослым, и детям. Ребенок, играя в песочнице, узнает, что если высыпать кому-то песок на голову, то его за это не похвалят – еще и накажут. Домохозяйка, случайно добавившая лишнюю щепотку соли в блюдо, приходит к неожиданному выводу, что так еда становится намного вкуснее.

Научное познание опирается на логику, изучая причинно-следственные связи. Ученые выдвигают гипотезы (что это?), которые в процессе исследования подтверждают или опровергают.

» alt=»»>

Также этот вид называют рациональным, то есть опирающимся на здравый смысл и объективность.

Мифологическое – этокогда-то было неотъемлемой частью первобытного общества. Древние люди не несли ни за что никакой ответственности, скидывая ее на силы природы. Например, если сорвавшись со скалы погибал человек, то это не потому, что последний был неосторожен и не рассчитал свои физические силы, а потому что его забрало одно из божественных существ, которых в то время было придумано множество.

Надо отметить, что в современном мире мифологическое познание также существует. Его придерживаются в основном те, кто далек от науки либо те, кто в силу своих психологических особенностей не хочет отвечать за свои действия и мистифицирует жизненные события (особенно негативные).

Например, футуристические картины, как отражение внутреннего мира художника, содержат нелогичные, необъяснимые образы, которые нельзя подвергнуть научному исследованию, однако, они имеют полное право быть.

Методы познания

Методы познания – это инструменты, с помощью которых мы получаем знания. Все методы делятся на два вида:

- Теоретические – основаны на анализе посредством понятий. Гипотеза исследуется с помощью имеющихся постулатов (что это?), минуя опытный путь. Сюда относятся следующие методы:

- анализ – разбор целого на составляющие в уме для того, чтобы изучить их связи, различия и индивидуальные особенности (характер человека состоит из множества взаимосвязанных черт);

- синтез – это метод прямо противоположный анализу, заключающийся в объединении разных частей в целостность на основе их общности (определенный набор личностных характеристик представляет собой конкретный психотип человека);

- классификация – объединение объектов по определенным критериям (если у вас есть грудь, то вы женщина);

- познание через обобщение – то же объединение, но по главным параметрам (мужчины и женщины – люди);

- конкретизация – сосредоточение на важных элементах целого;

- абстрагирование – изучение одного элемента, не обращая внимания на остальные;

- аналогия (как это?) – выявление в объекте познания элементов, схожих с элементами других систем (мне, как и большинству людей, приятно получать подарки);

- дедукция – это движение от частного к общему, итогом которого становится вывод, сделанный из целой цепочки умозаключений (я слышу запах борща на лестничной клетке, он идет из моей квартиры, значит, мама варит борщ);

- идеализация – присвоение объекту несуществующих частей для более глубоко понимания;

- моделирование – это создание и исследование чего-либо, существующего в природе;

- формализация – отображение предмета посредством существующих символов: цифр, букв, формул и так далее (запись придуманного рассказа).

- анализ – разбор целого на составляющие в уме для того, чтобы изучить их связи, различия и индивидуальные особенности (характер человека состоит из множества взаимосвязанных черт);

- Эмпирические методы (или формы) познания изучают объект опытным путем, а именно:

- через наблюдение – получение информации без прямого контактирования с объектом. Например, вы можете посадить семя какого-нибудь растения и просто наблюдать за тем, как оно растет. Также зоологи изучают диких представителей животного мира;

- эксперимент предполагает некие действия субъекта в специально созданных для объекта условиях. Пример: вы знаете, что некое фруктовое дерево в естественной среде за всю свою жизнь плодоносит энное количество раз. А что если дать ему больше солнца? А если меньше? Или изменить количество потребляемой им влаги? Что изменится в жизнедеятельности дерева? Другим примером могут служить лабораторные крысы: ученые варьируя условия среды, получают все новые и новые данные о грызунах;

- измерение – анализ объективных данных (рост, длина, ширина, продолжительность и т.д.);

- сравнение – соотнесение данных двух и более предметов или явлений.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Широкое понятие. Все подробно описано выше, мне и добавить нечего, кроме того, что познание движет человечество вперед, без познания не было бы прогресса.

Человеческий внутренний мир очень глубок и разнообразен, познание, так как и любознательность (любопытство) заложено в нас с самого детства, благодаря этому мы развиваемся и учимся чему-то новому, в данной статье автор очень подробно отразил все нюансы познания и саморазвития.

Только совершенствуясь и познавая что-то новое мы можем достичь желаемой цели и построить путь к успеху!

Источник